Нательные кресты Умревинского острога

Автор: Горохов Сергей Валерьевич, Бородовский Андрей Павлович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология и антропология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.16, 2017 года.

Бесплатный доступ

С 2000 г. ведутся археологические исследования некрополя, сформировавшегося на территории двора Умревинского острога, после того как этот объект утратил оборонительное значение. Исследовано 89 погребений, содержавших 29 нательных крестов. Еще 16 крестов и их фрагменты были обнаружены на посаде к северу и югу от острога. Каждый крест нами был отнесен к одной из выделенных планиграфически групп погребений, а также к группам по форме креста и по сплаву (рентгенофлуоресцентный анализ). Исследованы все возможные сочетания этих групп. Выделены три этапа формирования некрополя: первоначально (40-90-е гг. XVIII в.) захоронения совершались в районе средней части западной тыновой стены (могилы жителей посада острога), затем - в центральной части двора острога в начале XIX в. (погребения жителей перенесенного на современное место с. Умрева), а после - вдоль северной, южной и западной тыновых стен. На основе анализа сплавов крестов удалось построить хронологию некрополя. Напротив, форма креста не несет какой-либо информации для реконструкции исторической действительности, связанной с возникновением и развитием некрополя на территории острога. Вероятно, изменение внешнего вида нательных крестов происходило медленно, поэтому не может быть прослежено на протяжении одного века - времени формирования исследованного некрополя.

Умревинский острог, некрополь, ставрография, нательный крест, рентгенофлуоресцентный анализ, состав металла

Короткий адрес: https://sciup.org/147219755

IDR: 147219755 | УДК: 902/904

Текст научной статьи Нательные кресты Умревинского острога

Захоронения, совершенные по православному обряду в XVII–XIX вв. на территории Сибири и Дальнего Востока, отличаются скудным предметным комплексом, что обусловлено объективными и субъективными факторами. К объективным можно отнести быстрое истлевание органических материалов – деревянных колод и гробов, предметов одежды и обуви. К субъективным – особенности православного мировоззрения (в могилах нет изделий, способных пригодиться в загробной жизни) и бытовой практицизм (отсутствие элементов одежды из неорганических материалов). Поэтому в большинстве случаев единственным предметом в погребении оказывается нательный крест, либо сопроводительный инвентарь вовсе отсутствует. В сложившихся обстоятельствах при изучении православных некрополей XVII– XIX вв. в Сибири внимание должно быть уделено планиграфии кладбищ, особенностям совершения захоронений и анализу нательных крестов. В последние годы став-рографические коллекции, происходящие с православных некрополей XVIII–XIX вв. (наиболее крупные собрания происходят с поселенческих памятников Омского Прииртышья, с территории Иркутска, Илимского и Красноярского острогов и Нагорного кладбища в Барнауле [Воробьев-Исаев, 2006; Кромм, Бердников, 2012; Молодин, 2007; Татаурова, Кромм, 2010]), становятся объ- ектом специальных исследований. В частности, исследователи обращались к анализу состава металла крестов некрополя Илимского острога [Сальникова, 2016а; 2016б].

Цель нашей работы – выявление информационного потенциала коллекции нательных крестов из некрополя Умревинского острога, что требует решения ряда задач: проведение рентгенофлуоресцентного анализа сплава каждого креста; выделение устойчивых рецептур сплавов; классификация изделий по их форме; систематизация и формализованное описание каждого предмета из коллекции по ряду признаков; комбинирование признаков с выделением наиболее часто встречающихся сочетаний; реконструкция неизвестных событий и процессов в истории острога на основе синтеза данных, полученных из анализа ставрогра-фической коллекции и ранее известных фактов. Это позволяет получить новую информацию об исторической действительности. Разработка новых приемов реконструкции по-прежнему является актуальной задачей в археологии периода русского освоения Сибири. Научная новизна определяется системным подходом к анализу ставро-графической коллекции: интеграция данных о составе металла, типе изделия и его пла-ниграфическом размещении.

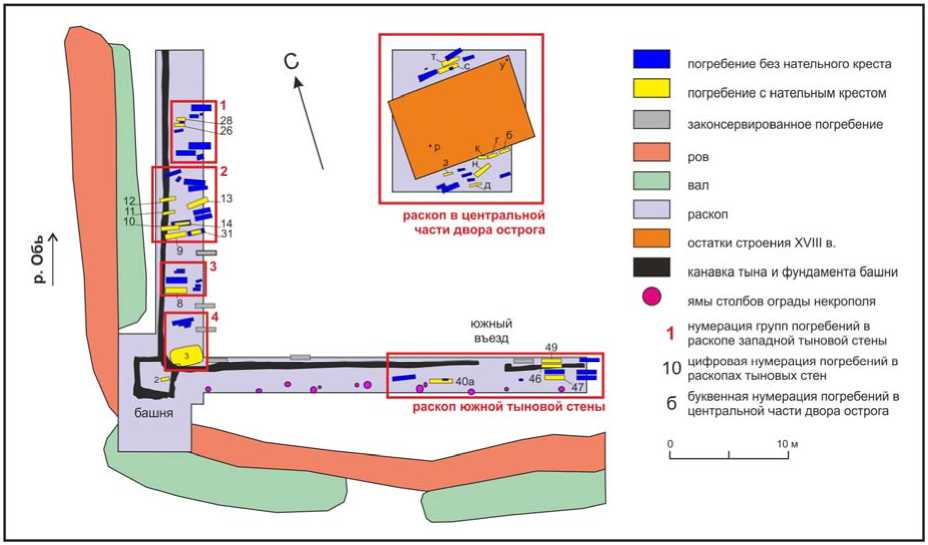

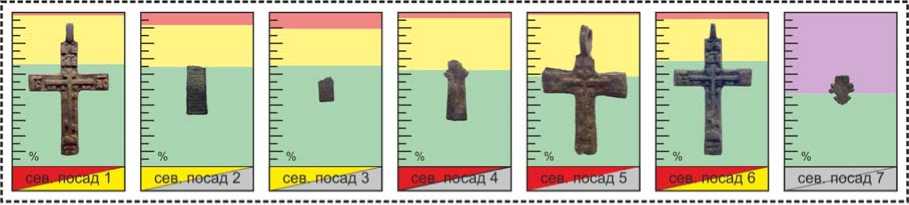

Ставрографическая коллекция Умревин-ского острога состоит из двух частей: случайные находки, собранные на территории посада, непосредственно примыкающего к острогу с севера и юга (всего 16 экз., 5 экз. представлено фрагментами), и происходящие из погребений некрополя, размещенного на территории двора острога (29 экз.).

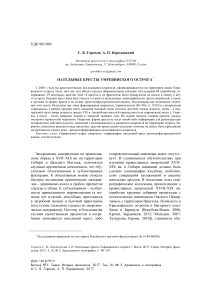

Археологические раскопки тыновых стен, башни и строения в центральной части Ум-ревинского острога показали, что на месте внутреннего двора острога расположен обширный православный некрополь. Первое захоронение обнаружено в 2000 г. при раскопках северной тыновой стены (руководитель А. В. Шаповалов). С 2002 г. работы велись под руководством А. П. Бородовского при участи С. В. Горохова. Были исследованы погребения 2 (ритуальное) и 3 (коллективное ярусное) в районе юго-западной угловой прибрежной башни. В 2003 г. вскрыты могилы вдоль западной тыновой стены и в центральной части двора острога. С 2004 г. и до настоящего времени исследуются захоронения вдоль южной тыновой стены (рис. 1).

Анализ коллекции нательных крестов проходил по трем направлениям: принадлежность к той или иной группе погребений в рамках некрополя либо к посаду; классификация нательных крестов по критерию формы изделия; классификация по составу сплава металла.

В рамках анализа планиграфии некрополя учитывались следующие признаки: пространственная группировка погребений; ориентация погребений по сторонам света; доля младенческих и детских захоронений в группе; доля погребений с нательными крестами. Такой подход позволил выделить несколько групп захоронений в рамках некрополя (см. рис. 1 и таблицу). Группы 1–4 включают в себя захоронения, расположенные вдоль западной тыновой стены. Погребения, находящиеся в центральной части двора острога, и могилы вдоль южной тыновой стены выделены в отдельные группы. Погребения 2, Р и У являются ритуальными, поэтому не включены ни в одну из выделенных групп. Каждый нательный крест из погребения принадлежит к одной из групп, за исключением креста из ритуального погребения 2.

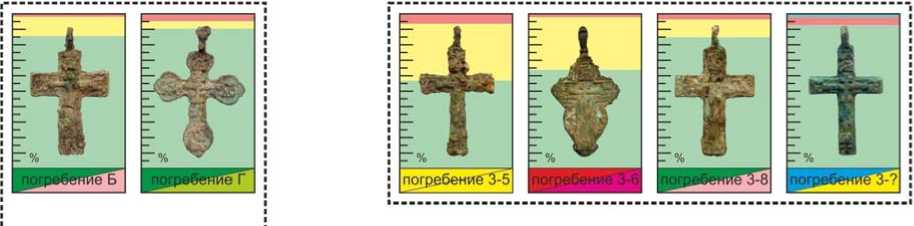

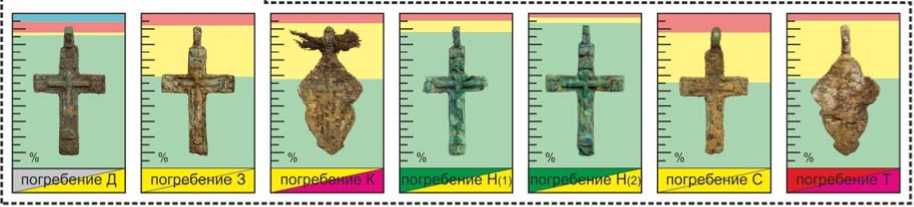

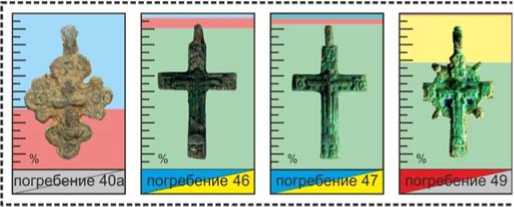

Учитывая относительную немногочисленность ставрографической коллекции Умре-винского острога, классификация крестов по критерию формы изделия проведена по упрощенной схеме (рис. 2, 3). На первом этапе все изделия были разделены на пять групп: простой крестообразной формы; ромбовидной формы; два идентичных креста, имеющие в районе средокрестия круг с лучами; изделия простой крестообразной формы с фигурным окончанием лопастей; прочие типы крестов, представленные единичными экземплярами.

На втором этапе кресты из первой группы были разделены на подгруппы по критериям отношения ширины лопасти креста к ее длине, а также по высоте расположения места пересечения вертикальной и горизонтальной лопастей. В результате классификации выделено две подгруппы (1.1 и 1.2).

Кресты из четвертой группы разделены на две подгруппы по форме окончания лопастей: 4.1 – в виде трилистника, 4.2 – в виде треугольника.

Анализ художественных особенностей крестов, а также выполненных на них надписей не осуществлялся в силу плохой сохранности изделий.

Рис. 1. План-схема юго-западной и центральной части двора Умревинского острога

Нательные кресты из некрополя и с посада Умревинского острога

|

Крест |

Группа |

вес, г |

Состав сплава, % |

|||||||

|

о О о к |

О 2 cd Он н о ^ _Q , О о ^ к |

cd О о к |

Cu |

Zn |

Pb |

Sn |

As |

Ag |

||

|

П-26 |

1 |

1.1 |

2 |

3,55 |

82,1 |

– |

10 |

7,9 |

– |

– |

|

П-28 |

1 |

– |

1.3 |

2,9 |

94,4 |

4,7 |

0,4 |

0,5 |

– |

– |

|

П-12 |

2 |

– |

1.1 |

4,25 |

72,1 |

24,6 |

3,4 |

– |

– |

– |

|

П-10 |

2 |

1.1 |

1.1 |

7,8 |

67 |

29,2 |

3,8 |

– |

– |

– |

|

П-11 |

2 |

1.1 |

1.1 |

4,45 |

72,8 |

22,1 |

4,8 |

– |

0,3 |

– |

|

П-14 |

2 |

1.2 |

1.1 |

2,85 |

74,4 |

22 |

3,6 |

– |

– |

– |

|

П-13 |

2 |

2 |

1.1 |

2,15 |

69,9 |

25,4 |

4,6 |

– |

– |

– |

|

П-31 |

2 |

2 |

1.1 |

2,6 |

62,3 |

34,3 |

3,2 |

0,1 |

– |

– |

|

П-9 |

2 |

2 |

1.2 |

2,45 |

63,8 |

28,7 |

7,5 |

– |

– |

– |

|

П-8 |

3 |

3 |

1.1 |

6,25 |

68,9 |

27,6 |

3,1 |

0,3 |

– |

– |

|

П-3-? |

4 |

1.1 |

2 |

4,75 |

92,7 |

– |

4,7 |

2,6 |

– |

– |

|

П-3-6 |

4 |

2 |

1.1 |

6,2 |

63,5 |

33,8 |

2,5 |

0,2 |

– |

– |

|

П-3-5 |

4 |

1.1 |

1.2 |

2,5 |

56,3 |

36,6 |

6,6 |

0,5 |

– |

– |

|

П-3-8 |

4 |

1.2 |

1.3 |

2,9 |

84,7 |

11,3 |

3,8 |

0,2 |

– |

– |

|

П-2 |

ЗТ |

– |

1.1 |

2,6 |

59,2 |

37,5 |

3,3 |

– |

– |

– |

|

Северный посад 5 |

СП |

– |

1.1 |

1,7 |

58,6 |

40 |

1,4 |

– |

– |

– |

|

Северный посад 4 |

СП |

– |

1.1 |

2,2 |

62,8 |

33,5 |

3,8 |

– |

– |

– |

|

Северный посад 1 |

СП |

1.1 |

1.1 |

9,5 |

66,4 |

31,4 |

2,2 |

– |

– |

– |

|

Северный посад 6 |

СП |

1.1 |

1.1 |

9,95 |

68,5 |

27,2 |

4,3 |

– |

– |

– |

|

Северный посад 2 |

СП |

– |

1.2 |

1,4 |

64,8 |

27 |

8,3 |

– |

– |

– |

|

Северный посад 3 |

СП |

– |

1.2 |

0,8 |

65,6 |

23,9 |

10,5 |

– |

– |

– |

|

Северный посад 7 |

СП |

– |

– |

0,95 |

47,6 |

– |

– |

– |

– |

52,4 |

Окончание таблицы

|

Крест |

Группа |

вес, г |

Состав сплава, % |

|||||||

|

5 о в |

S cd о ° о У в |

ш ч в о о в |

Cu |

Zn |

Pb |

Sn |

As |

Ag |

||

|

П-1 |

СТ |

4.1 |

2 |

1,5 |

84,3 |

– |

2,8 |

11,9 |

1 |

– |

|

П-Д |

ЦЧ |

1.1 |

2 |

5,7 |

85,9 |

1,7 |

7 |

5,4 |

– |

– |

|

П-Т |

ЦЧ |

2 |

1.1 |

5,6 |

58,3 |

37,2 |

4,5 |

– |

– |

– |

|

П-З |

ЦЧ |

1.1 |

1.2 |

6,25 |

58,9 |

33,1 |

7,5 |

0,5 |

– |

– |

|

П-С |

ЦЧ |

1.1 |

1.2 |

6,9 |

55,4 |

32,2 |

12,4 |

– |

– |

– |

|

П-К |

ЦЧ |

2 |

1.2 |

3,25 |

57,7 |

36 |

6,3 |

– |

– |

– |

|

П-Н (1) |

ЦЧ |

1.1 |

1.3 |

– |

88,1 |

7,3 |

4,6 |

– |

– |

– |

|

П-Н (2) |

ЦЧ |

1.1 |

1.3 |

– |

94 |

3,5 |

2,6 |

– |

– |

– |

|

П-Б |

ЦЧ |

1.2 |

1.3 |

2 |

85,7 |

12,3 |

2 |

– |

– |

– |

|

П-Г |

ЦЧ |

4.1 |

1.3 |

2,2 |

90,5 |

4,8 |

4,6 |

1 |

– |

– |

|

Южный посад 5 |

ЮП |

– |

1.1 |

6,9 |

69,8 |

27,8 |

2,1 |

0,3 |

– |

– |

|

Южный посад 3 |

ЮП |

2 |

1.1 |

10,4 |

67,3 |

32,5 |

0,1 |

– |

– |

– |

|

Южный посад 4 |

ЮП |

3 |

1.1 |

2,75 |

68,8 |

28,6 |

2,6 |

– |

– |

– |

|

Южный посад 1 |

ЮП |

4.2 |

1.1 |

3,4 |

69,2 |

28 |

2,8 |

– |

– |

– |

|

Южный посад 2 |

ЮП |

4.2 |

1.1 |

2,8 |

57,1 |

39,8 |

3 |

– |

– |

– |

|

П-46 |

ЮТ |

1.1 |

2 |

– |

90,4 |

– |

6,8 |

2,8 |

– |

– |

|

П-40а |

ЮТ |

– |

– |

– |

0,2 |

– |

39 |

60,8 |

– |

– |

|

П-49 |

ЮТ |

– |

1.1 |

68,6 |

30,2 |

1,3 |

– |

– |

– |

– |

|

П-47 |

ЮТ |

1.1 |

2 |

93,1 |

– |

3,7 |

3,2 |

– |

– |

– |

|

Случайная находка-1 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Случайная находка-2 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Случайная находка-3 |

– |

1.1 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Случайная находка-4 |

– |

– |

2 |

7,05 |

76,3 |

– |

11,7 |

12,1 |

– |

– |

* ЗТ – раскоп западной тыновой стены; СП – северный посад; СТ – раскоп северной тыновой стены; ЦЧ – раскоп в центральной части двора острога; ЮП – южный посад; ЮТ – раскоп южной тыновой стены.

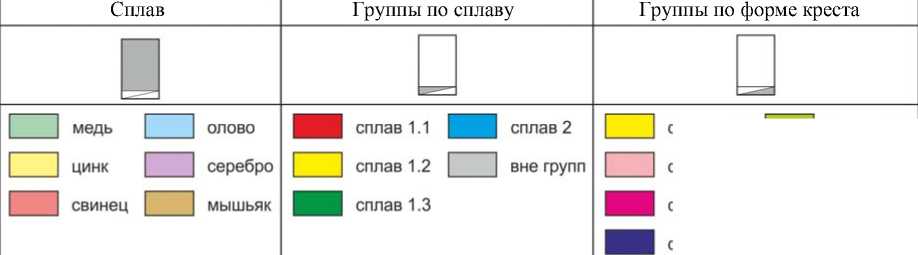

Сотрудником ИАЭТ СО РАН М. М. Игнатовым был выполнен рентгенофлуоресцентный анализ сплавов, из которых изготовлены нательные кресты (см. таблицу). В результате выделены три группы сплавов 1 (рис. 2, 3): сплав меди, цинка и свинца (Cu + Zn + Pb, 31 экз. – 73,8 %); сплав меди, свинца и олова (Cu + Pb + Sn, 6 экз. –

14,3 %); прочие сплавы (5 экз., 5 различных сплавов – 11,9 %). Группа 1 разделена на три подгруппы по критерию доли цинка и свинца: 1.1 – сплав с относительно большим содержанием цинка (22–40 %) и относительно небольшим содержанием свинца (1,4–4,8 %) – 19 экз. (61,3 %); 1.2 – сплав с относительно большим содержанием цинка (23,9–36,6 %) и относительно большим содержанием свинца (6,3–12,4 %) – 7 экз. (22,6 %); 1.3 – сплав с относительно небольшим содержанием цинка (3,5–12,3 %) и относительно небольшим содержанием свинца (2–4,6 %) – 5 экз. (16,1 %).

Случайные находки на посаде к северу от острога

Случайные находки на посаде к югу от острога

Случайные находки

Условные обозначения (для рис. 2 и 3)

форма 1.1 | | форма 4.1 форма 1.2 | | форма 4.2 форма 2 | | вне групп форма 3

Рис. 2. Нательные кресты с посада Умревинского острога и из его окрестностей

На следующем этапе выполнено сопоставление результатов анализа по всем трем направлениям: по расположению в пространстве, по форме креста и по составу металла. Исследованы следующие сочетания данных (см. таблицу): группы по расположению и по форме креста; группы по расположению и по сплаву; группы по форме и по сплаву; группы по расположению, по форме и по сплаву. Суммировано количество находок, относящихся к каждому варианту сочетания признаков. Комбинации, встречающиеся менее трех раз, не рассматривались, чтобы избежать влияния случайных факторов на результаты анализа. К часто встречающимся отнесены семь сочетаний при- знаков: в погребениях из группы 2 трижды встречаются кресты формы 2; в погребениях из группы 2 шесть раз встречаются кресты из сплава 1.1; среди крестов, найденных на северном посаде, четыре изготовлены из сплава 1.1; среди крестов, найденных на южном

Группа 1 Погребения вне групп Группа 3

Группа 2

Группа 4

Раскоп в центральной части двора острога

Раскоп южной тыновой стены

Рис. 3. Нательные кресты из некрополя Умревинского острога

посаде, четыре изготовлены из сплава 1.1; среди крестов формы 2 четыре изделия выполнены из сплава 1.1; среди крестов, найденных в центральной части острога, три изготовлены из сплава 1.2 и четыре изготовлены из сплава 1.3. Кресты формы 1.1, представленные 15-ю экз., распределены достаточно равномерно по группам погребений и сплавам, в силу чего у них отсутствует дифференцирующий потенциал. Поэтому сочетания признаков с участием этой формы креста в исследовании не учитывались.

Комбинации групп по трем возможным направлениям не рассматриваются, поскольку отсутствуют варианты более чем с двумя крестами (что обусловлено их малым количеством в выборке).

Погребения из группы 2 и кресты с посада связаны между собой через сплав 1.1: 14 из 19 (73,7 %) крестов из сплава 1.1 были обнаружены в погребениях группы 2 и на посаде к северу и югу от острога. Шесть крестов из семи (85,7 %), обнаруженных в погребениях группы 2, изготовлены из сплава 1.1, четыре креста из семи (57,1 %), найденных на северном посаде, также изготовлены из сплава 1.1, пять крестов из четырех (80 %), собранных на южном посаде, изготовлены из того же сплава. Это указывает на то, что жители посада Умревинского острога хоронили умерших преимущественно на участке некрополя, который выделен планиграфически как группа 2 (см. рис. 1). По нумизматическому материалу посад датируется 1740–1790-ми гг., поэтому погребения из группы 2 начали совершаться не ранее 40-х гг. XVIII в. Вероятно, в то время острог перестал функционировать как оборонительное сооружение. Нательные кресты из сплава 1.1, происходящие из группы 2 и с посада, отличаются большим разнообразием: пять типов (из шести выделенных), при этом шесть крестов не отнесены ни к одному из типов, так как представлены единственным экземпляром или обломком креста. Лишь крест формы 2 присутствует четыре раза (всего семь крестов этого типа).

Группа погребений в центральной части двора острога включает девять крестов. Три из них изготовлены из сплава 1.2 (всего семь), четыре из сплава 1.3 (всего пять). В этой группе также отмечается высокое разнообразие крестов по типам форм: четыре типа на девять изделий из восьми погре- бений (в погребении Н у одного захороненного было два одинаковых нательных креста). По составу сплава кресты из центральной части двора острога и кресты из группы 2 и посада имеют значимые отличия. Лишь три креста, характерные для погребений в центральной части двора острога, обнаружены в группе 2 и на посаде и один крест, характерный по сплаву для группы 2 и посада, обнаружен в погребении в центральной части двора острога. Такая ситуация может быть свидетельством переходного периода, когда жители посада или с. Умрева, перенесенного на новое место, прекращали практику захоронения на территории, занятой погребениями из группы 2, и начинали их совершать в центральной части двора острога. В таком случае указанные участки некрополя формировались последовательно без разрыва во времени.

Если в центральной части двора жителей посада не хоронили, то здесь совершали погребения жителей окрестных населенных пунктов либо в то же время, что и жителей посада, либо позже. Допустим, это были захоронения, синхронные с погребениями группы 2, значит, кресты из этих захоронений были бы изготовлены преимущественно из сплава 1.1, так как жители посада Умре-винского острога и его окрестностей получали бы кресты из одного источника. Учитывая этот факт, вероятнее всего, захоронения в центральной части двора острога были совершены в 1780-х гг., когда жители посада уже начали переселяться на место современного с. Умрева, а строение в центральной части острога было разрушено (не ранее 1780-х гг. по нумизматическим данным).

Для прочих 16 крестов (группы 1, 3, 4, раскоп южной тыновой стены и случайные находки) характерен сплав 2 – это 6 крестов (46,2 % от 13 крестов, сплав которых известен). Сплав 1.1 представлен четырьмя крестами, сплавы 1.2 и 1.3 – по одному каждый. Наблюдается также большое разнообразие типов форм: пять групп и шесть форм с единственным экземпляром. Эти захоронения, по всей видимости, в основной своей массе не синхронны с погребениями группы 2 и из центральной части двора острога, а также не содержат захоронений жителей посада. Данные участки некрополя сформировались либо раньше, либо позже указанных выше. Если раньше, то это время до формирования посада (до 1740-х гг.), поскольку на территории посада отсутствуют находки крестов из сплава, характерного для групп 1, 3, 4 и раскопа южной тыновой стены. Но в это время острог еще функционировал как оборонительное сооружение, так как в 1730–1734 гг. проводилась его реконструкция, включавшая возведение ранее отсутствовавших башен. Поэтому формирование некрополя на территории действующего острога сразу в нескольких местах с разрушением элементов деревянных оборонительных сооружений (погребения перерезают тыновые стены и фундамент башни) представляется невозможным. Следовательно, эти погребения были совершены в XIX в., но не синхронно с погребениями в центральной части двора острога. Последние появились, вероятно, в самом начале XIX в., так как захоронения совершались вплотную к южной и северной стенам строения, но не пересекали их – скорее всего, на момент совершения погребений остатки сооружения еще были видны на местности. Погребения из групп 1, 3, 4 и из раскопа южной тыновой стены были сделаны позже погребений в центральной части двора острога и являются самыми поздними на исследованном участке некрополя. Продолжение археологических исследований этих частей могильника позволит пополнить коллекцию нательных крестов и уточнить хронологию его формирования.

Анализ планиграфии, форм крестов и сплавов позволил выстроить последовательность формирования отдельных частей некрополя Умревинского острога. Первоначально кладбище начало формироваться не ранее 1740-х гг. на участке, занятом погребениями из группы 2 (см. рис. 1). Здесь совершались захоронения жителей посада острога до 1790-х гг. Не ранее 1780-х гг., но, вероятнее всего, с самого начала XIX в., погребения стали появляться в центральной части двора острога. Здесь происходило захоронение жителей окрестных сел (ближайшее из них – с. Умрева, которое было перенесено на современное место в начале XIX в.). Некоторое время спустя прекратились захоронения в центральной части острога, и они стали совершаться одновременно в нескольких местах двора острога – вдоль северной, южной и западной тыновых стен.

В период с 40-х гг. XVIII в. и до первой половины XIX в. произошло увеличение разнообразия сплавов нательных крестов. На первом этапе доминировал один сплав, на втором – два, на третьем этапе разнообразие сплавов выросло как по компонентам, так и по пропорциям. Такое явление может быть объяснено увеличением источников поступления крестов к местному населению и практикой изготовления изделий из сплавов разных рецептур. Сплавы крестов, относящиеся к первому и второму этапам формирования некрополя, имеют устойчивую рецептуру. Это говорит о том, что данные изделия производились по определенной технологии, требовавшей соблюдения установленных пропорций компонентов сплава, что исключает кустарный характер такого производства. Напротив, кресты, относящиеся к третьему этапу, изготовлены как из типичного для данного этапа сплава 2, так и из других, в том числе нашедших применение только в единичных изделиях. Это может быть признаком кустарного производства.

В итоге анализ ставрографической коллекции Умревинского острога показал, что сплав, из которого изготовлен нательный крест, менее вариабелен и обладает большей информативностью по сравнению с его формой. Для временного отрезка продолжительностью около ста лет типология форм нательных крестов не может быть положена в основу хронологической дифференциации фактов и явлений исторической действительности. Является это специфической чертой ставрографической коллекции Умре-винского острога или характерно для Сибири и Дальнего Востока в целом, покажут дальнейшие исследования в этой области, строящиеся на анализе коллекций нательных крестов из иных русских некрополей XVII–XIX вв.

Список литературы Нательные кресты Умревинского острога

- Воробьев-Исаев А. А. Погребальные памятники Российского освоения Верхнеобского региона XIX - начала XX в. (по археологическим источникам): Автореф. дис. … канд. ист. наук. Новосибирск, 2006. 25 с.

- Кромм И. Д., Бердников И. М. Выявление возможностей датирования ставрографической коллекции Омского Прииртышья методом сравнительного анализа с материалами из некрополей г. Иркутска // Вестн. Ом. ун-та. 2012. № 4. С. 222-226.

- Молодин В. И. Кресты-тельники Илимского острога. Новосибирск: Инфолио, 2007. 248 с.

- Сальникова И. В. Элементный анализ православного медного художественного литья как способ химико-технологической атрибуции // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2016а. Т. 15, № 5: Археология и этнография. С. 50-69.

- Сальникова И. В. Результаты статистического анализа химико-технологического исследования коллекции медной пластики // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2016б. Т. 15, № 7: Археология и этнография. С. 39-48.

- Татаурова Л. В., Кромм И. Д. Ставрографические материалы как источник по изучению культового медного литья у русских и христианизации аборигенов Сибири // Мировоззрение населения Южной Сибири и Центральной Азии в исторической ретроспективе. Барнаул: Азбука, 2010. Вып. 4. С. 115-126.