Научная жизнь: исследование социокультурной модернизации регионов России

Автор: Ласточкина Мария Александровна

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Научные обзоры. Научные рецензии. Отзывы

Статья в выпуске: 5 (41), 2015 года.

Бесплатный доступ

В данной статье поставлена цель сжато и конструктивно описать исследование по программе «Социокультурная эволюция России и ее регионов» (инициированной Центром исследования социокультурных изменений Института философии РАН в 2005 г.), которое проводится и в Вологодской области начиная с 2008 г. Результаты социологических мониторингов соотнесены с данными по изучению процессов модернизации в субъектах Российской Федерации. Описан многолетний опыт и итоги работы научных коллективов из 25 регионов страны. Большой вклад в становление и развитие инструментария внес член-корреспондент РАН Лапин Николай Иванович. На разработанной им методике развернуто масштабное социологическое исследование, которое не угасает вот уже более 10 лет. Действующая программа, с каждым годом осваивая новые аспекты познания современного социума, демонстрирует продуктивность социокультурного подхода к изучению динамики социально-экономического развития общества.

Социокультурный портрет, модернизация, регион, население, ценности

Короткий адрес: https://sciup.org/147109774

IDR: 147109774 | УДК: 316.42 | DOI: 10.15838/esc/2015.5.41.15

Текст обзорной статьи Научная жизнь: исследование социокультурной модернизации регионов России

Два последних десятилетия в России характеризуются существенными изменениями социально-экономических, политических и культурных процессов. Современный этап эволюции российского общества как социокультурной системы сопровождается глубокими переменами во всех сферах общественной жизни. Подобная ситуация требует теоретического осмысления, эмпирического анализа выделения новых категорий, поэтому изучение социокультурного развития регионов является весьма значимым для будущего всей России.

С целью представить регионы с позиции социокультурных территориальных сообществ в их целостности, своеобразии и в контексте социокультурного пространства страны как дифференцированного целого в 2005 г. была разработана программа «Социокультурная эволюция России и ее регионов». Ее инициатором выступил руководитель Центра изучения социокультурных изменений Института философии РАН член-корреспондент РАН Лапин Николай Иванович. С каждым годом к проекту присоединялось все больше и больше участников, таким образом в настоящий момент в их число входят 25 субъектов РФ (республики Башкортостан, Бурятия, Калмыкия, Карелия, Татарстан, Чеченская, Чувашская, Краснодарский, Красноярский и Пермский края, Астраханская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Курская, Новосибирская, Омская, Самарская, Свердловская, Смоленская, Тюменская, Тульская, Ульяновская, Челябинская области, город Москва). Ученые и исследовательские коллективы из научных учреждений и высших учебных заведений работают над общей темой, ежегодно встречаясь на конференциях, представляя результаты своих наработок и обмениваясь мнениями. Организовано уже 10 ежегодных тематических конференций в таких городах, как Москва (2005 г.), Тюмень (2006 г.), Курск (2007 г.), Чебоксары (2008 г.), Смоленск (2009 г.), Ульяновск (2010 г.), Казань (2011 г.), Уфа (2012 г.), Вологда (2013 г.), Пермь (2014 г.), в г. Омске конференция пройдет в 2015 г. И надо отметить, что их проведение постоянно поддерживает Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ). Длящиеся уже 11 лет исследования «Социокультурный портрет региона России» стали инструментом выявления факторов устойчивости и неустойчивости социетальной системы на региональном уровне. Н.И. Лапиным и Л.А. Беляевой были разработаны программа и типовой инструментарий, который представлен программой-проспектом «портрета», комплексом социологических и статистических методов получения информации, включающим оценки населением основных параметров своей жизнедеятельности1. Так, в 2006–2010 (2012) гг. созданы портреты около 25 регионов различных федеральных округов Российской Федерации. Эти работы опубликованы в двух десятках монографий и сотнях статей, в сборниках материалов конференций, в обобщающей коллективной монографии «Регионы в России: социокультурные портреты регионов в общероссийском контексте»2.

ИСЭРТ РАН, став участником Программы, начал изучение Вологодской области и составление ее портрета на основе социокультурного подхода в 2008 г. В ходе проведенных в 2008–2012 гг. исследований были выявлены закономерности и особенности трансформации социокультурного образа области на фоне экономической и социальной нестабильности и представлена комплексная картина, характеризующая регион с различных сторон. Изучены основные экономические показатели, описывающие быт населения, проанализированы такие сферы общества, как здравоохранение, образование, инновационное развитие, культурная активность, образ и стиль жизни населения. На этом этапе работы подробно исследовался и культурный потенциал региона. Анализ культурного развития очертил ситуацию, оценивающую уровень культурного потенциала и степень его конвертируемости в культурный капитал. По итогам исследования выявлено, что Вологодская область обладает существенным культурно-историческим наследием, однако ее культурный потенциал заметно снижает низкая культурная активность населения3. Ее приоритетные векторы позволили четко определить иерархию ценностей вологжан. В сфере их главных интересов превалируют ценности семьи и дома (65% ответивших в 2012 г.). Интересы, связанные с образованием и духовным развитием, занимают последние ступени в иерархии ценностей (3%). Самыми распространенными причинами низкой культурной активности более трети населения называет отсутствие свободного времени и финансовые трудности (24%). При и так недостаточно развитой в регионе инновационной деятельности еще большее ее сокращение произошло в период кризиса 2008 года. Вместе с тем доля организаторов создания новшеств незначительно увеличилась благодаря в основном региональной политике по поддержке малого и среднего бизнеса. Среди ключевых проблем-опасностей на первом месте стоит преступность, далее бедность. Они являются первостепенными не только для Вологодской области, но и для России в целом. Несмотря на поступательное социально-экономическое развитие региона, в нем наблюдается внутренняя асинхронность и противоречивость урбанизированного центра (города Вологда и Череповец) и районной периферии, что отражается и на социокультурном развитии. Социокультурный потенциал области обладает хорошим базисом, который необходимо сохранять, поддерживать и развивать. На первом месте по значимости стоит демографическая ситуация, далее – экология и, что не менее важно, стимулирование гражданской, инновационной и культурной активности населения.

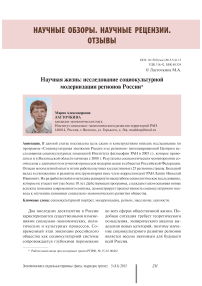

Одним из ключевых индикаторов, отражающих экономическую состоятельность государства, уровень охраны прав граждан, качество жизни, социальные гарантии, является показатель социальной защищенности населения. Социальная защищенность в субъективном смысле – это чувство социальной защищенности, которое оценивается психологическим состоянием личности4. Индикатором выявления уровня самооценки защищенности стали ответы на вопрос: «Насколько сегодня лично Вы чувствуете себя защищенным от различных опасностей?» с перечнем 10 опасных проблем, который содержится в общероссийском мониторинге5. Рассчитанный коэффициент социальной защищенности показывает степень устойчивости сообщества6. За анализируемый период с 2006 по 2015 г. коэффициенты социальной защищенности в различных регионах страны отличались друг от друга незначительно ( рисунок ). Также не наблюдались и значения, близкие к критическому уровню (0,5). В Вологодской области на протяжении последних четырех лет его величина составляет 0,58, и это меньше, чем было в 2008 и 2010 гг. Такие изменения произошли вследствие роста тревожности жителей из-за их национальности, рели-

Коэффициенты защищенности в регионах России

Источник: Регионы в России: социокультурные портреты регионов в общероссийском контексте / сост. и общ. ред.: Н.И. Лапин, Л.А. Беляева. – М.: Academia, 2009. – 808 с.; Результаты пятой волны Всероссийского мониторинга «Ценности и интересы населения России», полученные ЦИСИ ИФ РАН в 2006 году; Результаты региональных исследований «Социокультурный портрет региона».

гиозных убеждений и преследования за политические убеждения. При детальном рассмотрении проблем-опасностей отметим, что население регионов России менее всего защищено от преступности, бедности, произвола чиновников и экологической угрозы (коэффициенты защищенности по этим показателям имеют оценку менее 0,5). Таким образом, данные показывают, что в стране нет стабильности и чувства безопасности в отношении преступных посягательств, а также низка надежда на защиту правоохранительных органов. Об этом свидетельствует и существующая угроза произвола с их стороны, которая замыкает список наиболее острых проблем. То есть в российском обществе имеется социальная разобщенность и неуверенность в своем будущем и отношениях с людьми.

Рассмотрим еще один показатель, который используется для оценки социокультурной обстановки, – индекс социального самочувствия населения.

Таблица 1. Индекс социального самочувствия и его коэффициенты

|

Индекс |

2006 г. |

2008 г. |

2010 г. |

2012 г. |

2015 г. |

|||

|

РФ |

СЗФО |

Вол. обл. |

РФ |

СЗФО |

Вол. обл. |

Вол. обл. |

Вол. обл. |

|

|

Индекс социального самочувствия |

0,60 |

0,65 |

0,62 |

0,62 |

0,64 |

0,61 |

0,62 |

0,61 |

|

Коэффициенты, составляющие индекс социального самочувствия |

||||||||

|

Защищенность от опасностей (Кз) |

0,57 |

0,64 |

0,6 |

0,59 |

0,59 |

0,6 |

0,58 |

0,58 |

|

Удовлетворенность жизнью в целом (Ку) |

0,66 |

0,69 |

0,61 |

0,68 |

0,71 |

0,61 |

0,71 |

0,71 |

|

Оптимизм (Ко) |

0,58 |

0,62 |

0,66 |

0,58 |

0,61 |

0,61 |

0,58 |

0,55 |

Как видно по данным таблицы 1 , в 2010 г. значение индекса социального самочувствия в Вологодской области было ниже, чем по России в целом. Если значения коэффициентов защищенности от опасностей и социального оптимизма в целом в регионе приблизительно равны общероссийским, то по уровню удовлетворенности населения жизнью область отстает от России. Исследования 2012 и 2015 гг. показали, что удовлетворенность жизнью у населения области значительно возросла, однако уменьшились два других коэффициента. Вызывает тревожные опасения спад коэффициента оптимизма, который за 8 лет снизился на 0,11 пункта – с 0,66 до 0,55. Если ситуация не стабилизируется, то к 2020 г. можно ожидать снижение данного показателя до критического уровня. Налицо социальные последствия экономических неурядиц, периодически повторяющихся в последние годы.

Социальное самочувствие населения связано с жизненными ценностями, которые формируют стиль жизни и поведение индивида. Подробное исследование этого вопроса включает методический инструментарий «Социокультурный портрет региона России». Так, жители Вологодской области в большинстве случаев разделяют иерархию ценностей, характерную для россиян (табл. 2). Вместе с тем дифференциация ценностей на 4 функциональных слоя в 2010 г. полностью совпала только в последней группе – конфликтогенной периферии. Балльные оценки ценностей в регионе меньше, чем в целом по России. Жители региона ставят на первое место, как высшую ценность, человеческую жизнь. Дополняют эту ценность и образуют интегрирующее ядро такие ценности, как семья, порядок, общительность. Население области ставит на более низкую позицию ценность «свобода» (9-е место по сравнению с 7-м местом в общероссийском рейтинге ценностей). Отметим, что во многих регионах РФ наблюдается резко нарастающее ослабевание в сознании населения ценности «традиции». В Вологодской области, в отличие от России целом, нравственность, жертвенность и инициативность оказываются в оппонирующем дифференциале. Властность и своевольность не рассматриваются в качестве значимых ценностей большинством жителей области. Эти ценности отрицаются подавляющей частью населения России. В 2015 г. иерархия ценностного пространства населения Вологодской области не претерпела существенных изменений, отметим только, что заметно больше жители стали ценить свободу и жертвенность, а ценность работы упала.

В ходе начатого в 2011 г. второго этапа исследований внимание участников Программы было сосредоточено на изучении

Таблица 2. Ценностные предпочтения населения (взвешенные средние баллы по 5-балльной шкале)

|

Вологодская область, 2010 г. (2015 г.) |

Россия, 2010 г. |

||||

|

Ценности |

Баллы |

Место |

Ценности |

Баллы |

Место |

|

Интегрирующее ядро |

|||||

|

Жизнь человека |

4,64 (4,63) |

1 (1) |

Жизнь человека |

4,80 |

1 |

|

Семья |

4,53 (4,60) |

2 (2) |

Семья |

4,80 |

2 |

|

Порядок |

4,49 (4,56) |

3 (3) |

Общительность |

4,73 |

3 |

|

Общительность |

4,48 (4,51) |

4 (4) |

Порядок |

4,72 |

4 |

|

Благополучие |

4,59 |

5 |

|||

|

Независимость |

4,47 |

6 |

|||

|

Свобода |

4,44 |

7 |

|||

|

Традиция |

4,40 |

8 |

|||

|

Интегрирующий резерв |

|||||

|

Благополучие |

4,38 (4,39) |

5 (5) |

Работа |

4,29 |

9 |

|

Независимость |

4,29 (4,32) |

6 (6) |

Инициативность |

4,13 |

10 |

|

Традиция |

4,19 (4,18) |

7 (8) |

Нравственность |

4,10 |

11 |

|

Работа |

4,11 (3,94) |

8 (9) |

Жертвенность |

4,07 |

12 |

|

Свобода |

4,08 (4,19) |

9 (7) |

|||

|

Оппонирующий дифференциал |

|||||

|

Нравственность |

3,80 (3,72) |

10 (12) |

|||

|

Инициативность |

3,74 (3,81) |

11 (10) |

|||

|

Жертвенность |

3,66 (3,80) |

12 (11) |

|||

|

Конфликтогенная периферия |

|||||

|

Властность |

2,49 (2,55) |

13 (13) |

Властность |

2,76 |

13 |

|

Своевольность |

2,42 (2,51) |

14 (14) |

Своевольность |

2,49 |

14 |

* Методика определенияценностей – Н.И. Лапин(ЛапинН.И., БеляеваЛ.А. Программа и типовой инструментарий «Социокультурный портрет региона России» (Модификация – 2010) / Рос. акад. наук, Ин-т философии РАН. – М.: ИФ РАН, 2010. – 111 с.).

Источник : данные опроса «Социокультурный портрет региона», проведенного ИСЭРТ РАН в 2010, 2015 гг. (Вологодская область), ИФ РАН в 2010 г. (Россия).

процессов социокультурной модернизации в регионах. На основе инструментария Центра исследований модернизации Академии наук Китая (с 2000 г. осуществляют мониторинг стадий модернизации, их фаз и уровня в 131 стране, включая Россию) и данных Росстата были посчитаны индексы состояний модернизации всех 83 субъектов и 8 федеральных округов РФ (китайская методика адаптирована к российской статистике Н.И. Лапиным)7. Более детальному изучению методики измерения уровня модернизации в мире, в России и в отдельном регионе страны способствовала про- веденная в 2012 г. Институтом философии РАН российско-китайская конференция «Цивилизация и модернизация». Полученный опыт использован при разработке информационно-аналитической системы «Модернизация» (ИСЭРТ РАН, http://mod. , которая была создана для автоматизации расчетов и визуализации данных по регионам и федеральным округам РФ. Развернулся содержательный анализ процессов модернизации с использованием результатов социокультурных портретов регионов. Благодаря такому комплексному подходу появилось социокультурно-модернизационное понимание региона, обеспечена международная сопоставимость происходящих процессов модернизации.

Результаты российских исследований были представлены на Первом Международном форуме по модернизации «Modernization and Global Change» (Пекин, 8–9 августа 2013 г.)8.

Первые итоги работы региональных рабочих коллективов опубликованы в коллективной монографии «Проблемы социокультурной модернизации регионов России»9. Определены шесть типов (состояний) модернизированности российских регионов, детально проанализирована социокультурная модернизация в 18 регионах. Выявлено, что недостаточно реализуется социокультурный потенциал и не обеспечивается необходимое повышение уровня и качества жизни населения. Обозначены факторы такого положения, разработаны направления стратегии модернизации региона с учетом повышения уровня его социокультурного развития и конкурентоспособности.

В рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Роль пространства в модернизации России: природный и социально-экономический потенциал» (руководитель – академик М.В. Котляков)10 Центр изучения социокультурных изменений ИФ РАН планирует выход монографии «Социокультурный атлас модернизации России». Социокультурное пространство России будет представлено в Атласе на трех уровнях: страна в целом, федеральные округа, регионы. Уже сделаны первые шаги по развернутому анализу состояний модернизированности российских территорий, определению ближайших этапов реализации стратегии модернизации11.

Так, оценка вторичной модернизации12 (ВМ) выявила неравномерность модернизации в федеральных округах России – разница в индексах ВМ составила 25 п.п. В зависимости от величины индекса федеральные округа можно разделить на три группы: уровень индекса ВМ низкий (от 31 до 51), средний (от 52 до 80), высокий (от 81 до 120). Высокоразвитому уровню соответствует только Центральный ФО, все остальные территории находятся на среднем уровне (табл. 3) . Расчеты показали, что в результате финансово-экономического кризиса снизились темпы среднегодового прироста индексов, а в двух ФО даже стали убывать. Позитивным оказался 2012 год, когда ситуация стабилизировалась и во всех округах отмечены положительные изменения.

Рассмотрим динамику развития вторичной модернизации в Северо-Западном федеральном округе. Наиболее высокий уровень модернизации наблюдается в городе Санкт-Петербурге, в некоторых северных регионах с развитой добывающей и обрабатывающей промышленностью (Мурманская область, Ненецкий АО, Республика Коми), включающих крупные города или соседствующих с ними. Самым низким уровнем модернизации характеризуются Вологод-

Таблица 3. Динамика индексов вторичной модернизации федеральных округов РФ*

|

Федеральный округ |

Год |

Средний темп прироста |

||||||

|

2000 |

2005 |

2008 |

2010 |

2012 |

2000– 2008 гг. |

2008– 2010 гг. |

2010– 2012 гг. |

|

|

Центральный |

Среднеразвитые |

Высокоразвитые |

1,7 |

0,6 |

1,3 |

|||

|

68,9 |

76,7 |

82,8 |

84,1 |

86,6 |

||||

|

Северо-Западный |

66,7 |

72,6 |

Среднеразвитые |

1,3 |

0,8 |

0,8 |

||

|

77,4 |

79 |

80,6 |

||||||

|

Россия |

61 |

66,2 |

69,8 |

72 |

78,4 |

1,1 |

1,1 |

3,2 |

|

Уральский |

56,2 |

63,1 |

67,4 |

66,1 |

69,1 |

1,4 |

-0,7 |

1,5 |

|

Сибирский |

52,6 |

59,2 |

62,8 |

63,2 |

63,9 |

1,3 |

0,2 |

0,3 |

|

Приволжский |

55 |

61 |

63,4 |

64,4 |

68,3 |

1,1 |

0,5 |

2,0 |

|

Дальневосточный |

Предв. развитые |

58,6 |

62,4 |

62,1 |

65,9 |

1,4 |

-0,1 |

1,9 |

|

51,4 |

||||||||

|

Южный |

50,3 |

55,6 |

58,3 |

59,1 |

61,8 |

1,0 |

0,4 |

1,4 |

|

Северо-Кавказский |

44,2 |

Предв. развитые |

51,7 |

53,6 |

63,7 |

0,9 |

0,9 |

5,1 |

|

49,6 |

||||||||

* ВМ-уровни: высокоразвитые – 81 и более; среднеразвитые – 52–80; предварительно развитые – 31–51. Источник: ИС «Модернизация».

Таблица 4. Динамика индексов вторичной модернизации федеральных округов РФ*

|

Федеральный округ |

Год |

Средний темп прироста |

||||||

|

2000 |

2005 |

2008 |

2010 |

2012 |

2000– 2008 гг. |

2008– 2010 гг. |

2010– 2012 гг. |

|

|

г. Санкт-Петербург |

Среднеразвитые |

Высокоразвитые |

14,5 |

0,7 |

4,9 |

|||

|

77,7 |

86,7 |

92,2 |

92,9 |

97,8 |

||||

|

Мурманская область |

58,5 |

Среднеразвитые |

10,7 |

1,5 |

2,6 |

|||

|

64,5 |

69,2 |

70,7 |

73,3 |

|||||

|

Ненецкий автономный округ |

54,1 |

59 |

64,6 |

65,1 |

71,9 |

10,5 |

0,5 |

6,8 |

|

Республика Коми |

53,6 |

60,2 |

66,1 |

65,8 |

69,7 |

12,5 |

-0,3 |

3,9 |

|

Ленинградская область |

54,4 |

56,8 |

61,3 |

62,9 |

67,3 |

6,9 |

1,6 |

4,4 |

|

Республика Карелия |

Предв. развитые |

55,2 |

61,9 |

64,6 |

65,7 |

12 |

2,7 |

1,1 |

|

49,9 |

||||||||

|

Архангельская область |

49,3 |

56,3 |

62,4 |

60,6 |

65,1 |

13,1 |

-1,8 |

4,5 |

|

Калининградская область |

52,9 |

57,1 |

61,4 |

61,9 |

64,6 |

8,5 |

0,5 |

2,7 |

|

Новгородская область |

49 |

53,8 |

57,7 |

59,9 |

63,9 |

8,7 |

2,2 |

4 |

|

Псковская область |

45,8 |

Предв. развитые |

55,5 |

56,7 |

61,1 |

9,7 |

1,2 |

4,4 |

|

51,1 |

||||||||

|

Вологодская область |

46 |

51,9 |

56,7 |

56 |

59,9 |

10,7 |

-0,7 |

3,9 |

* ВМ-уровни: высокоразвитые – 81 и более; среднеразвитые – 52–80; предварительно развитые – 31–51. Источник: ИС «Модернизация».

ская, Псковская и Новгородская области. В рассматриваемый период наблюдалась позитивная динамика индекса вторичной модернизации. Так, если в 2000 г. четыре региона соответствовали низкому уровню, то в 2005 г. таких регионов осталось только 2, а в 2012 г. – ни одного (табл. 4). Всё больше территорий (10 из 11 в 2012 г.) соответствуют среднему уровню вторичной модернизации, группа с высоким уровнем развития пополнилась г. Санкт-Петербургом и СЗФО. Следует отметить неравномерность процесса региональной модернизации в округе, при этом существует и асинхронность в развитии даже соседних по географическому положению территорий. Ярким примером служит Санкт-Петербург, который опережает Ленинградскую область более чем на 30 п.п. по индексу ВМ.

Участие ИСЭРТ РАН в программе «Социокультурная эволюция России и ее регионов» позволило более детально, комплексно, в конструктивно-проектном духе оценить процессы социокультурной модернизации в Вологодской области и СевероЗападном федеральном округе.

Результаты исследований представлены в трех монографиях ИСЭРТ РАН («Социокультурные аспекты развития территории»13, «Модернизация экономики региона: социокультурные аспекты»14, «Социальная структура и мобильность в российском обществе»15), более чем четырех десятках статей и в материалах конференций16, а также в выступлениях на Первом Международном форуме по модернизации в Пекине17.

Исследование ИСЭРТ РАН не раз получало грантовую поддержку: РФФИ (проект «Оценка влияния неравенства доходов на уровень и темпы социально-экономической модернизации регионов», 2013 г.); Программы фундаментальных исследований Президиума РАН № 31 в рамках

13 Социокультурные аспекты развития территории / А.А. Шабунова, К.А. Гулин, Н.А. Окулова, Т.С. Соловьева. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2009. – 131 с.

14 Модернизация экономики региона: социокультурные аспекты / А.А. Шабунова, К.А. Гулин, М.А. Ласточкина, Т.С. Соловьева. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2012. – 158 с.

15 Шабунова А.А., Соловьева Т.С., Ласточкина М.А. Социальная структура и мобильность в российском обществе / под науч. рук. д.э.н., проф. В.А. Ильина. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2015. – 172 с.

16 Эволюция регионов России и стратегии их социокультурной модернизации: материалы IX Всерос. науч.-практ. конф. по прогр. «Социокультурная эволюция России и ее регионов», г. Вологда, 23–26 октября 2013 г. : в 3-х частях. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2013.

17 Il’in V., Shabunova A. Socio-Cultural Modernization of Vologda Region // Global modernization review : new discoveries and theories revisited / [edited by] Alberto Martinelli and Chuanqi He. – 2015. – P. 277-284.

проекта 4.9 «Вызовы модернизации: социокультурная стратификация и мобильность в регионах»; РГНФ (проект «Социокультурные детерминанты модернизационного развития России: методы измерения и анализ причинных зависимостей», 2015 г.). В 2013 г. на базе ИСЭРТ РАН были организованы IX Всероссийская научно-практическая конференция «Эволюция регионов России и стратегии их социокультурной модернизации» по программе «Социокультурная эволюция России и ее регионов» (при поддержке РГНФ) и Российская научно-практическая конференция молодых ученых «Социокультурный потенциал территорий в контексте глобальных вызовов: методологические аспекты исследования» (при поддержке РФФИ).

Изучаемые участниками Программы аспекты социокультурных изменений в регионах России показали, что модернизация приобрела масштаб всемирного процесса и означает глобальный конкурентный вызов каждой стране. В России обострилась потребность в научных исследованиях реальных параметров этого вызова, использовании математических методов прогнозирования и формировании стратегии действий, которая позволит обеспечить безопасность и устойчивость развития страны, повышение человеческого потенциала и качества жизни ее населения.

Результаты исследований, выполненных почти в 30 субъектах Российской Федерации специалистами НИИ и ведущих университетов, убеждают, что основными принципами конкурентоспособной модернизации большинства регионов РФ в ближайшие годы должны стать: ускоренная неоиндустриализация и социокультурно сбалансированный переход от первичной, индустриальной стадии модернизации к вторичной, информационной стадии.

Настоятельно требуется активная государственная политика, обеспечивающая рост инвестиций в создание новых знаний и их трансляцию молодым поколениям (т.е. в науку и образование) и, что не менее важно, в реализацию все еще значительного имеющегося человеческого, в целом социокультурного потенциала страны и регионов, его преобразование в действенный человеческий, социокультурный капитал. Эту политику должна закрепить последовательная законотворческая практика, стимулирующая бизнес (корпорации, фирмы, предприятия, банки) к широкому использованию достижений науки и техники для значительного повышения доли инновационных товаров и услуг в общем объеме отгруженной продукции, к обеспечению должного вклада бизнеса в федеральный и региональные бюджеты.

Необходимо развивать региональное и межрегиональное сотрудничество вузов и НИИ в исследовании процессов и проблем модернизации. Желательно дополнить используемый инструментарий актуальными для России параметрами и индикаторами модернизации. В российских регионах целесообразно разработать долгосрочные стратегии, включающие совокупность региональных программ и муниципальных проектов, обеспечивающих снижение факторов инерции и сопротивления модернизации, а главное – усиление факторов поддержки неоиндустриализации регионов и их перехода к информационной стадии модернизации. Опыт показывает, что более эффективна модернизация, использующая как возможности отечественного инновационного потенциала, так и передовые зарубежные достижения. Из-за значительных различий в условиях даже соседним территориям могут понадобиться разные сроки для перехода к информационной стадии модернизации.

Список литературы Научная жизнь: исследование социокультурной модернизации регионов России

- Антонова, М.А. Культурный капитал населения Вологодской области /М.А. Антонова//Проблемы развития территории. -Вологда: ИСЭРТ РАН, 2012. -№ 2 (58). -С. 62-69.

- Лапин, Н.И. Программа и типовой инструментарий «Социокультурный портрет региона России» (Модификация -2010) /Н.И. Лапин, Л.А. Беляева; Рос. акад. наук, Ин-т философии. -М.: ИФ РАН, 2010. -111 с.

- Лапин, Н.И. Социокультурные факторы российской стагнации и модернизации /Н.И. Лапин//Социологические исследования. -2011. -№ 9. -С. 3-18.

- Ласточкина, М.А. Социальная защищенность населения России: обзор исследований последних лет/М.А. Ласточкина//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2013. -№ 2 (26). -С. 171-179.

- Модернизация экономики региона: социокультурные аспекты : монография/А.А. Шабунова, К.А. Гулин, М.А. Ласточкина, Т.С. Соловьева. -Вологда: ИСЭРТ РАН, 2012. -158 с.

- Проблемы социокультурной модернизации регионов России /сост. и общ. ред. Л.А. Беляевой, Н.И. Лапина. -Гл. 15. -М.: Academia, 2013. -416 с.

- Регионы в России: социокультурные портреты регионов в общероссийском контексте /сост. и общ. ред.: Н.И. Лапин, Л.А. Беляева. -М.: Academia, 2009.

- Социокультурные аспекты развития территории : монография/А.А. Шабунова, К.А. Гулин, Н.А. Окулова, Т.С. Соловьева. -Вологда: ИСЭРТ РАН, 2009. -131 с.

- Фундаментальные проблемы пространственного развития Российской Федерации: междисциплинарный синтез/отв. ред. академик М.В. Котляков. -М.: Медиа-Пресс, 2013. -664 с.

- Шабунова, А.А. Социальная структура и мобильность в российском обществе : монография/А.А. Шабунова, Т.С. Соловьева, М.А. Ласточкина; под науч. рук. д.э.н., проф. В.А. Ильина. -Вологда: ИСЭРТ РАН, 2015. -172 с.

- Эволюция регионов России и стратегии их социокультурной модернизации : материалы IX Всерос. науч.-практ. конф. по прогр. «Социокультурная эволюция России и ее регионов», г. Вологда, 23-26 октября 2013 г.: в 3-х частях. -Вологда: ИСЭРТ РАН, 2013.

- Il’in, V. Socio-Cultural Modernization of Vologda Region/V. Il’in, A. Shabunova//Global modernization review: new discoveries and theories revisited/ Alberto Martinelli and Chuanqi He. -2015. -P. 277-284.

- Lastochkina, M. Socio-Cultural Modernization of Vologda Region/M. Lastochkina//Global modernization review: new discoveries and theories revisited/ Alberto Martinelli and Chuanqi He. -2015. -P. 269-276.