Научно-методические основы формирования организационно-экономического механизма управления региональным инвестиционно-строительным комплексом

Автор: Садыков Хусаин Сайд-Салахович

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 10, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются общие научно-методические основы формирования организационно-экономических механизмов управления (ОЭМУ) хозяйствующими субъектами различного уровня -от международных до региональных, требующие перехода от устаревшей парадигмы развития общества к новой, учитывающей необходимость решения комплекса современных научно-технических, организационно-экономических, геополитических и других проблем. Обоснована необходимость учета факторов региональной природы при формировании механизма управления региональными инвестиционно-строительными комплексами.

Организационно-экономический механизм управления (оэму), инвестиционно-строительный комплекс, новая парадигма, процессы глобализации, интеграции и интернационализации, каналы формирования оэму, кластерная организация территориальных (региональных) образований

Короткий адрес: https://sciup.org/14937019

IDR: 14937019 | УДК: 330.332

Текст научной статьи Научно-методические основы формирования организационно-экономического механизма управления региональным инвестиционно-строительным комплексом

Эффективность и качество деятельности любого субъекта хозяйствования - международных систем, государственной экономики, народно-хозяйственных комплексов на уровне отрасли, региона, местной предпринимательской организации - зависят от эффективности и качества функционирования организационно-экономического механизма управления (ОЭМУ) на каждом из уровней экономики. В общем плане ОЭМУ представляет собой организационную структуру управления, органически сопряженную с активными элементами управления - кадровым потенциалом, целями, задачами, принципами, методами, функциями, проектами, программами и т. д. В ОЭМУ реализуются экономические, организационно-распорядительные и социально-психологические методы управления, аппарат функций управления - планирования, прогнозирования, регулирования, организации, контроля, анализа и учета, охватывающих все поле управленческой деятельности, которая подчинена принципам управления, отражающим действие объективных законов развития природы и общества, а также специфике их использования руководящим персоналом для достижения поставленных целей [1].

В статье обосновывается общесистемный подход формирования ОЭМУ хозяйствующими субъектами различного уровня с позиций учета воздействия социально-экономических факторов глобальной и региональной природы.

В процессе исследования автором установлено, что деятельность хозяйствующих субъектов в той или иной степени отражает следующие особенности сложившейся социально-экономической ситуации:

-

1. В большинстве случаев морально и физически устаревшую и не всегда сопряженную технологическую базу производства и управления.

-

2. Явно недостаточный уровень использования научно-технического прогресса в сфере организации производства и управления.

-

3. Недостаточный уровень использования инновационно-инвестиционных ресурсов как важный фактор повышения эффективности общественного производства.

-

4. Растущую нагрузку на использование природных ресурсов органической и неорганической природы.

-

5. Разрушение экосферы и экосистем, которое в ряде регионов планеты приобрело необратимый характер.

-

6. Преимущественное использование факторов экстенсивной природы, включая человеческие ресурсы и среду обитания, материально-вещественные и энергетические возможности планеты.

-

7. Недостаточный уровень профессионально-квалификационной подготовки и моральноэтической ответственности кадров, ограничивающий возможности решения не только перспективных задач, но и текущей деятельности работниками массовых профессий, специалистами различного профиля и руководителями (менеджерами) различных уровней управления.

-

8. ОЭМУ обнаруживают, особенно на планетарном уровне, весьма ограниченные возможности в решении не только перспективных, но и подчас текущих социально-экономических задач устойчивого развития общества.

Как итог, обостряется комплекс проблем научно-технического, организационно-экономического, геополитического и этно-конфессионального плана в регионах планеты, что создает систему глобальных рисков и неустойчивости развития общества.

Нетрудно заметить, что перечисленные факторы характеризуют консерватизм и инерционность общества (а иногда – деградацию) в применении достижений социально-экономического и научно-технического прогресса, экстенсивный характер использования человеческих и природных ресурсов, разрушение экосистем, возникновение и усиление опасностей и угроз для общества в целом.

Приведенный перечень факторов (их число без затруднений можно приумножить) в целом характеризует систему взглядов и представлений на состояние общества в целом как совокупность существующих устойчивых и общезначимых норм, теорий, методов, трактующих состояние и пути его развития, что однозначно определяется как ныне морально устаревшая парадигма развития общества [2].

Необходимо формирование нового подхода к развитию общества – устойчивому, безопасному, последовательному, основанному на преимущественном применении факторов интеллектуально-интенсивной и морально-этической природы, благодаря систематическому обобщению и анализу использования передовых достижений социально-экономического и научно-технического прогресса, то есть формирование новой парадигмы на основе анализа и синтеза основных факторов различной природы – социальных, экономических, технологических, геополитических, экономико-географических, этноконфессиональных и ряда других. В отсутствие данной парадигмы общество может быть неготовым к тому, что принимаемые масштабные решения, имеющие экономико-политическую природу, в случае их реализации как крупных строительных проектов способны изменить не только структуру мировой экономики, но и расклад геополитических сил и интересов многих стран. К числу таких решений может быть, например, отнесено международное строительство и ввод в действие нового межокеанского канала в Никарагуа, дублера Панамского канала, а также строительство трансконтинентальных магистралей транспортировки углеводородов, освоение шельфа Северного Ледовитого океана, создание мощных технологических комплексов, работающих на новых физических принципах, и т. д.

Применительно к нашей стране социально-экономическое развитие должно осуществляться в рамках новой общей парадигмы развития человечества, но с учетом страновых особенностей и формирования качественно нового вектора социально-экономической политики, связанной с потребностью постоянного повышения роли факторов интеллектуальной, инновационной и морально-этической природы на всех уровнях экономики и политики. Речь идет не только о новых направлениях научной, организационной, технологической и финансовой деятельности и новых возможностях их использования, но и о качественном совершенствовании научно-методических подходов и обобщении практики всей системы управления на национальном и региональном уровнях. ОЭМУ, понимаемый в общесистемном плане во всех сферах деятельности государства, должен быть подчинен прежде всего интегративной логике удовлетворения потребностей государства в решении коренных современных и перспективных проблем в форме программного и проектного управления.

Содержание современной социально-экономической политики не может быть признано удовлетворительным: экономика не работает как единый эффективный согласованный народнохозяйственный комплекс – она характеризуется как крайне несбалансированная, ориентированная на преимущественное использование факторов экстенсивной природы – добычу и экспорт сырья, применение мало- или неквалифицированного труда, нерациональное использование факторов роста и развития.

Социально-экономическая политика должна определять фундаментальные основы построения и функционирования ОЭМУ не только на уровне государства, но и всей вертикали его социальных институтов, степени их согласованности, гибкости, динамики в направлении модернизации и адаптации к требованиям общественного прогресса.

Переход постиндустриальных стран к использованию 4–6 технологических укладов порождает ряд коренных проблем в разработке социально-экономических стратегий развития страны и совершенствовании ОЭМУ всех уровней экономики. История вновь и вновь властно напоминает о революционности технологического (технического) базиса производственных процессов, который посредством внедрения машин, химических процессов и других методов постоянно производит перевороты в техническом базисе производства, функциях рабочих и общественных комбинациях процесса труда. Как отмечал К. Маркс, «тем самым промышленность постоянно революционизирует разделение труда в обществе и непрерывно бросает массы капитала и массы рабочих из одной отрасли производства в другую» [3]. К сожалению, в настоящее время ОЭМУ на уровне экономики страны не в состоянии активизировать необходимый переброс капитала и массы квалифицированных кадров из сферы сырьевой экономики в отрасли наукоемкого производства - и потому, что подготовка таких квалифицированных кадров в значительной степени утрачена (ведь они практически не нужны сырьевому рынку), и потому, что механизма такого переброса капитала пока не создано.

Глубокие качественные изменения в производстве постиндустриальных стран и обострение международной конкуренции требуют опережающей динамики изменений и в отечественной многоотраслевой экономике, причем не только в сырьевых отраслях, но и прежде всего в отраслях высокотехнологичных, подпитываемых фундаментальной и прикладной наукой, а также кадрами высокой профессиональной компетентности. Отсюда вытекает необходимость опережающих, прогностических изменений в ОЭМУ, ориентированных на интеллектуалоемкие инновационные отрасли.

На ОЭМУ всех уровней экономики влияют такие внешние факторы, как мировые процессы глобализации, интеграции и интернационализации, обостряющие конкурентную борьбу и выживание социальных систем [4]. Статичность и консерватизм (а иногда и деградация) общественных отношений крайне негативно влияют на подготовку все более морально устаревающих работников массовых профессий, специалистов различного профиля и руководителей различного уровня управления. Воспроизводятся морально устаревшие общественные отношения, приводящие к стагнации и усугублению остроты социально-экономической проблематики, что находит свое отражение в развитии ОЭМУ.

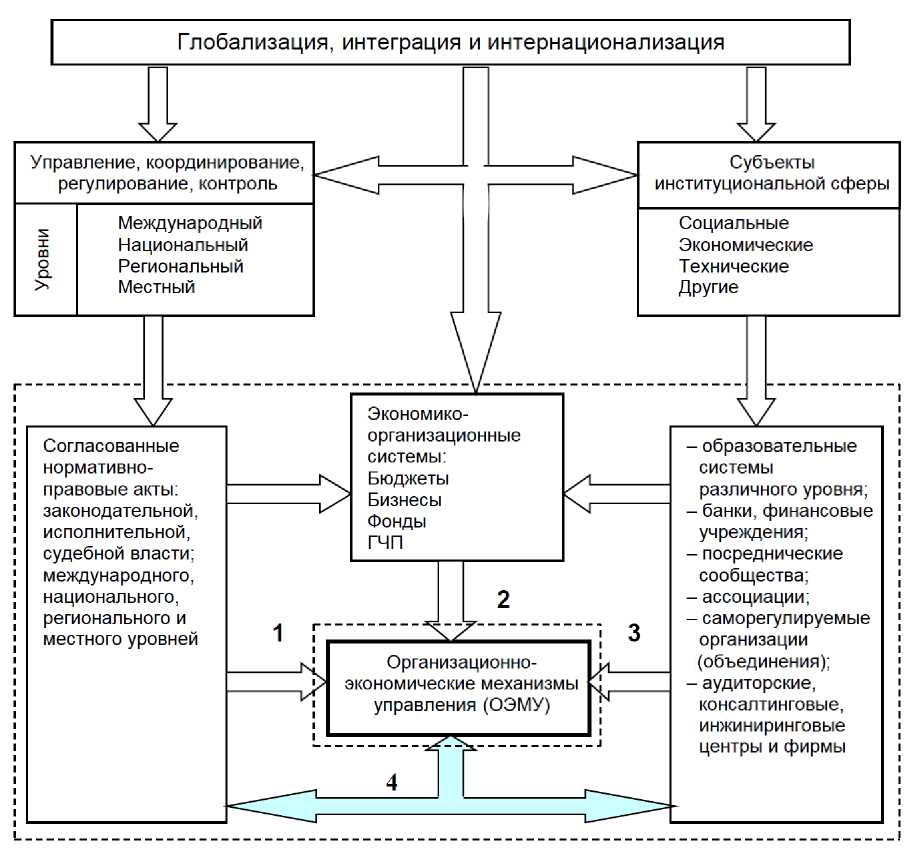

Анализ показывает возможность формирования достаточно общего научно-методического подхода, позволяющего выявить роль глобальных и локальных факторов и процессов, определяющих формирование общих характеристик ОЭМУ по всей их вертикали (рис. 1).

Сфера существования и развития хозяйствующих субъектов и любого уровня ОЭМУ определяется влиянием процессов глобализации, интеграции и интернационализации, которые в той или иной мере трансформируются на национальном и региональном уровнях. Они принимают участие во властном проявлении в сферах управления, координации, регулирования, контроля и т. д. на международном, национальном, региональном и местном уровнях. Следствием этих процессов выступают нормативно-правовые акты (иногда в одностороннем порядке), отражающие властное воздействие всей вертикали управления - от международного уровня до местного самоуправления. Это один канал формирования ОЭМУ всех уровней хозяйствующих субъектов.

Другим каналом влияния глобальных процессов на формирование и функционирование ОЭМУ выступают институциональные структуры и образования, к которым можно отнести:

-

- образовательные системы различного уровня;

-

- банки, финансовые учреждения;

-

- посреднические сообщества; ассоциации; саморегулируемые организации; аудиторские, консалтинговые, инжиниринговые центры и т. д.

Третьим каналом влияния выступают субъекты организационно-экономической сферы -бюджеты, бизнесы, фонды и т. д.

ОЭМУ любого субъекта хозяйствования формируются под влиянием:

-

- субъектов властной вертикали воздействия (канал 1);

-

- экономико-организационных систем (бизнесы, фонды, бюджеты, государственно-частное партнерство, канал 2);

-

- институциональных систем и структур (канал 3).

Рисунок 1 – Последовательность формирования организационно-экономического механизма управления хозяйствующими субъектами

Вместе с тем существует также канал 4 воздействий на различные ОЭМУ, нередко включающихся в силу возникновения или обострения сомнительных международных инициатив или угроз (экстерналий). Следствием воздействия на национальные ОЭМУ хозяйствующими субъектами всех уровней через канал 4 является попытка уменьшения потенциала их возможностей. Так, например, введенные западными странами и сШа необоснованные санкции против России (2012 - 2015) способствовали уменьшению финансовых возможностей (кредитов), и в частности сокращению импорта оборудования, материалов и т. д. Подобные экстерналии обычно используются как попытки международного экономического и политического воздействия на страновом уровне. К такого рода воздействиям должны быть готовы ОЭМУ хозяйствующими субъектами любого уровня, которые всегда должны иметь определенные резервы устойчивости, связности, адаптивности и гибкости, возможность диверсификации направлений и сфер деятельности и формирования и реализации синергетических эффектов нового типа [5].

Анализ показал, что ОЭМУ хозяйствующими субъектами любого уровня должны выдерживать достаточно мощные внешние шоки и внутренние изменения, связанные с конкурентной борьбой и рисками различной природы: политическими, экономическими, организационными, научно-техническими и иными, а также обладать способностью адаптации к процессам во всех сферах общественной практики, экономики, политики и идеологии [6].

Изложенные соображения имеют прямое отношение к формированию ОЭМУ субъектами регионального уровня с учетом региональной специфики факторов. В частности, это в полной мере относится к региональным инвестиционно-строительным комплексам (ИСК) и специфике организационно-экономического механизма их управления. Рассмотрим это на примере ИСК Чеченской Республики (ЧР).

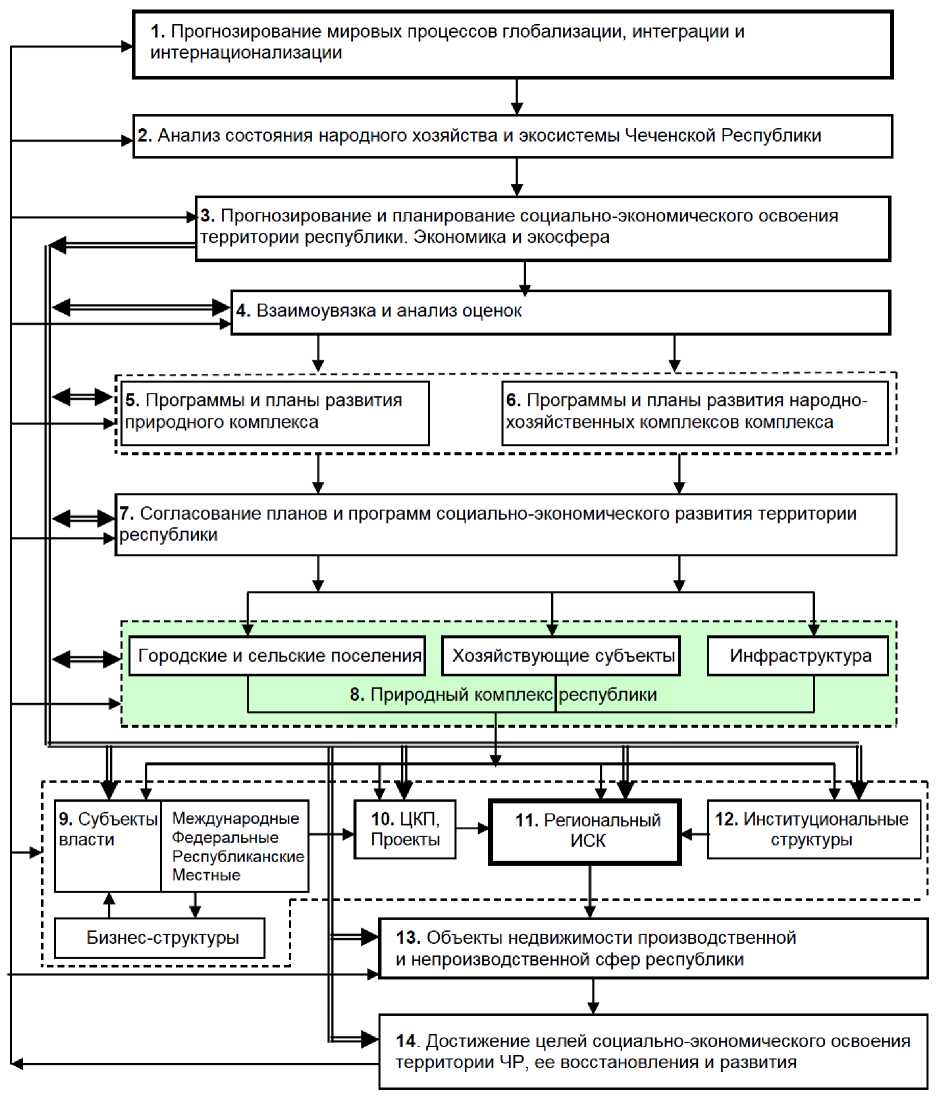

Процесс формирования ОЭМУ регионального ИСК требует конкретизации и уточнения системы связей между различными объектами и процедурами, что представлено на рисунке 2.

Рисунок 2 – Роль и место ИСК в процессе формирования ОЭМУ восстановлением и развитием народно-хозяйственного и природного комплексов ЧР

Исходным пунктом исследования текущей и перспективной деятельности ИСК ЧР выступает исследование прогнозов мирового и федерального социально-экономического и научнотехнического развития под влиянием процессов глобализации, интеграции и интернационализации. Далее:

-

– исследуется (анализируется) состояние народно-хозяйственного комплекса и экосистемы республики;

-

– осуществляется прогнозирование и планирование социально-экономического освоения территории республики, ее экономических комплексов и экосистем как взаимосвязанных процессов;

-

– разрабатываются и согласовываются мероприятия, планы и программы восстановления и развития городских и сельских поселений, хозяйствующих субъектов и инфраструктуры в рамках единого социально-экономического пространства;

-

– субъекты власти различного уровня совместно с коммерческими и бизнес-структурами принимают участие в разработке и реализации мероприятий, программ и проектов по созданию региональным ИСК объектов недвижимости в сопровождении институциональных структур.

Особую роль играет ближайшее окружение регионального ИСК (выделено пунктиром), которое представлено субъектами власти от местного самоуправления до международного уровня, а также предпринимательскими и бизнес-структурами, ресурсосодержащими организациями. Разработанные программы, проекты представляются региональному ИСК, действующему в соответствии с требованиями и возможностями институциональных структур. Создание ИСК объектов недвижимости рассматривается с позиций поставленных в планах и прогнозах целей социально-экономического развития; результаты анализа используются по всей цепи обратных связей.

Особое значение имеет канал связи из блока прогнозирования и планирования социальноэкономического освоения территории ЧР со всеми основными процессами и процедурами реализации планов и прогнозов, что обозначено на схеме двойной линией.

В реализации прогнозов и планов регионального восстановления и развития особое значение имеют следующие обстоятельства [7; 8]:

-

– перспективность перехода к кластерной организации территориальных (региональных) образований, что создает возможность формирования существенно более выраженных интегративных основ использования ресурсов региона с целью повышения уровня экономического роста и развития;

-

– образование инвестиционно-строительных комплексов (ИСК) как саморегулируемых и самоорганизующихся организаций, которые максимально используют предоставленные им степени свободы деятельности.

Таким образом, рассмотренные аспекты формирования организационно-экономического механизма управления региональным ИСК позволяют развить представление о нем как об интегрированной системе, учитывающей в процессе своего функционирования и развития факторы глобальной природы, а также систему основных связей с ближайшим и дальним окружением социально-экономической среды. ИСК выступает как важный фактор реализации прогнозов и планов социально-экономического освоения территории республики и совместного решения ее социально-экономических и экологических проблем.

Ссылки:

-

1. Садыков Х.С. Инвестиционно-строительный комплекс: интеграция функций и структур. СПб., 2014. 156 с.

-

2. Гончаренко Е.Н., Янковой А.Г. Идентификация состояния предприятия и формирование механизма устойчивого развития // Економічні інновації. 2011. Вип. 45. С. 62–68.

-

3. Маркс К. Капитал // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 1960. Т. 23. С. 497–498.

-

4. Мантатов В.В. Глобализация, устойчивое развитие и общество будущего (по материалам XXII Всемирного философского конгресса) // Век глобализации. 2009. № 1. С. 175–184.

-

5. Хакен Г. Синергетика: Иерархии неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устройствах / пер. с англ. М., 1985. 423 с.

-

6. Петров А.А. Интеграция строительных предприятий как фактор повышения их организационно-экономической устойчивости // Экономическое возрождение России. 2006. № 3 (13). С. 30–37.

-

7. Панибратов Ю.П., Садыков Х.С. Интеграция функций и структур в системе региональных производственных кластеров и инвестиционно-строительных комплексов // Вестник гражданских инженеров. 2014. № 2 (43). С. 194–201.

-

8. Самоорганизация, саморазвитие и саморегулирование субъектов предпринимательской деятельности в строительстве / А.Н. Асаул, Н.Н. Загускин, Е.И. Рыбнов, Л.Ф. Манаков. СПб., 2013. 320 с.

Список литературы Научно-методические основы формирования организационно-экономического механизма управления региональным инвестиционно-строительным комплексом

- Садыков Х.С. Инвестиционно-строительный комплекс: интеграция функций и структур. СПб., 2014. 156 с.

- Гончаренко Е.Н., Янковой А.Г. Идентификация состояния предприятия и формирование механизма устойчивого развития//Економiчнi iнновацiї. 2011. Вип. 45. С. 62-68.

- Маркс К. Капитал//Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 1960. Т. 23. С. 497-498.

- Мантатов В.В. Глобализация, устойчивое развитие и общество будущего (по материалам XXII Всемирного философского конгресса)//Век глобализации. 2009. № 1. С. 175-184.

- Хакен Г. Синергетика: Иерархии неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устройствах/пер. с англ. М., 1985. 423 с.

- Петров А.А. Интеграция строительных предприятий как фактор повышения их организационно-экономической устойчивости//Экономическое возрождение России. 2006. № 3 (13). С. 30-37.

- Панибратов Ю.П., Садыков Х.С. Интеграция функций и структур в системе региональных производственных кластеров и инвестиционно-строительных комплексов//Вестник гражданских инженеров. 2014. № 2 (43). С. 194-201.

- Самоорганизация, саморазвитие и саморегулирование субъектов предпринимательской деятельности в строительстве/А.Н. Асаул, Н.Н. Загускин, Е.И. Рыбнов, Л.Ф. Манаков. СПб., 2013. 320 с.