Научно-методический подход к прогнозу и поискам крупных и гигантских скоплений нефти и газа, приуроченных к мегарезервуарам

Автор: Дмитриевский А.Н., Пунанова С.А., Шустер В.Л.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: К 90-летию А.Э. Конторовича

Статья в выпуске: 6, 2023 года.

Бесплатный доступ

Приступая к формулировке научных основ и методических приемов прогноза и поисков крупных и гигантских скоплений УВ, авторы в своих исследованиях всегда обращаются к основополагающим работам ученого-мыслителя-практика академика Алексея Эмильевича Конторовича. Основные понятия органической геохимии, необходимые для осмысления и интерпретации современного материала по углеродсодержащим формациям, основы геолого-геофизико-геохимических знаний о нефтегазоносных бассейнах и процессах онтогенеза нафтидов в них, базируются на работах А.Э. Конторовича - о нефтематеринских и нефтепроизводящих свитах, битумоидах (аллохтонных, автохтонных, параавтохтонных), главной фазе (стадии) нефтегазообразования, катагенетической стадийности и зональности нефтегазообразования и многом другом. Масштабы миграции битумоидов лежат в основе объемно-генетического метода оценки прогнозных запасов нефти, разработанного А.Э. Конторовичем по многим регионам Советского Союза, России и союзных республик, который имеет решающее значение при выборе объектов поисково-разведочных работ. Эти идеи и их преломление на огромном фактическом материале являются первоосновными, фундаментальными, тем краеугольным камнем, который необходим для дальнейшего развития новых направлений геолого-геохимических исследований. Анализ и систематизация представлений о влиянии геолого-геохимических факторов на формирование и нефтегазоносность мегарезервуаров осадочных бассейнов проведены авторами статьи по нескольким направлениям: показаны общие оценки масштабности резервуаров нефтегазоносных бассейнов мира по ряду геолого-геохимических признаков, количественные критерии поисков месторождений-гигантов нефти и газа с применением геолого-математического моделирования и прогноз объектов нефтегазовых скоплений в сланцевых формациях геохимическими методами

Нефть, газ, крупные скопления, мегарезервуары, прогноз и поиски, количественные критерии, углеродсодержащие формации

Короткий адрес: https://sciup.org/14131653

IDR: 14131653 | УДК: 553.98 | DOI: 10.47148/0016-7894-2023-6-7-17

Текст научной статьи Научно-методический подход к прогнозу и поискам крупных и гигантских скоплений нефти и газа, приуроченных к мегарезервуарам

Условиясовременнойгеополитическойиэконо-мической ситуации в России, связанные с санкциями западного блока, стимулируют новые подходы к развитию нефтегазового комплекса страны. В этой связи показателен ряд решений о принятии парадигмы развития нефтегазоносного комплекса России, которая в новой редакции дополнена и озвучена академиком А.Э. Конторовичем в его докладах на Международных научно-практических конференциях «Новые идеи в геологии нефти и газа» (Москва, МГУ, май 2023 г.), «Перспективы развития нефтегазовых компаний России в современных условиях» (Казань, сентябрь 2023 г.). Предлагается повысить эффективность геолого-разведочных работ за счет совершенствования технологий поисков, разведки и разработки месторождений нефти и газа как в традиционных, так и в нетрадиционных коллекторах (сланцевая нефть и газ, тяжелая нефть, природные битумы и др.), а также учитывать все запасы нефтяных и газовых залежей, включая не только кондиционные пласты и пропластки, но также нефть и газ во всех углеродсодержащих породах.

Общие представления о мегарезервуарах и мегабассейнах

Термин «природный резервуар» впервые был введен И.О. Бродом в 1951 г., далее его дополнили Н.А. Еременко (1968 ), А.Э. Конторович и др. (1981) и др. В монографии [1, с. 33–34] резервуар определяется как «геологическое тело, являющееся совокупностью флюидоупора и проницаемого комплекса…». Представляется, что понятие мегарезервуар имеет более широкое значение, сюда могут примыкать и нефтесборные площади, содержащие отложения, генерирующие УВ и их аккумулирующие.

Одно из направлений повышения рентабельности геолого-разведочных проектов, особенно в сложных природно-климатических условиях арктического Cевера страны — поиски и освоение крупных по запасам месторождений нефти и газа. По мнению авторов работ [1–6], крупные и гигантские скопления УВ могут быть открыты в бассейнах, относимых к супербассейнам (мегабассейнам), которые могут и должны быть введены в разработку в ближайшие годы. По мнению А.Э. Конторовича с соавторами, «проблема анализа закономерностей локализации и поисков гигантских месторождений нефти и газа в последние десятилетия играет все большую роль в теоретической и прикладной гео- логии нефти и газа. При разведке гигантских месторождений нефти и газа обеспечивается наибольшая эффективность геологоразведочных работ, с ними связана большая часть разведанных на сегодняшний день запасов УВ-сырья и добычи нефти, природного газа и конденсата в мире. Разработка таких месторождений обеспечивает наиболее дешевое энергетическое сырье» [1, с. 274].

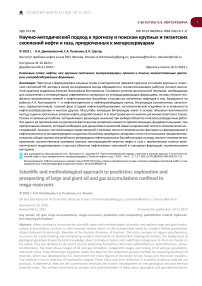

Классификации седиментационных (или как синоним — осадочных) бассейнов, а в их рамках — нефтегазоносных бассейнов по площади, объему осадочного выполнения, величине начальных потенциальных геологических ресурсов УВ, соотношению в бассейне массы жидких и газообразных УВ, а также целесообразности вычленения класса мегабассейнов предлагались в классических работах исследователей [1, 7, 8] . В табл. 1, 2 приведены примеры такого деления седиментационных бассейнов на различные классы.

Одним из основных признаков отнесения осадочных бассейнов к категории мегабассейнов является величина накопленной добычи более 5 млрд баррелей в нефтяном эквиваленте и наличие в них мегарезервуаров. Наиболее вероятно открытие мегарезервуаров с гигантскими по запасам газовыми и нефтяными месторождениями в российском Западно-Арктическом регионе и прежде всего в Южно-Карской нефтегазоносной области. В последней с высокой вероятностью предполагается открытие 2–3 газовых месторождений с запасами до 2 трлн м3 каждое [9].

Количественные критерии поисков месторождений-гигантов нефти и газа с применением методов геолого-математического моделирования

Количественные критерии прогноза нефтегазоносности на основе детального анализа большинства нефтегазоносных бассейнов бывшего СССР разработаны в ряде работ А.Э. Конторовича с соавторами [1–3, 10, 11] и др., а использование и методические разработки продолжены, развиты и опубликованы в последующих многочисленных работах российских исследователей. Инициатором применения методов количественного прогноза нефтегазоносности в Советском Союзе был И.М. Губкин. Развитием и совершенствованием много и плодотворно занимались А.А. Бакиров, И.О. Брод, Н.Б. Вассоевич, Н.А. Еременко, М.К. Калинко, С.Г. Неручев, А.А. Тро-фимук и многие другие известные геологи и геохимики нашей страны. Оценка количественного прогноза нефтегазоносности при использовании

К 90-ЛЕТИЮ А.Э. КОНТОРОВИЧА

Табл. 1. Классификация седиментационных бассейнов по объему осадочного выполнения [1]

Tab. 1. Classification of sedimentary basins according to sedimentary fill volume [1]

|

Объем осадочного выполнения, тыс. км3 |

Класс |

Подкласс |

|

|

вариант I, порядок |

вариант II |

||

|

> 2500 |

Мега |

- |

А |

|

1000–2500 |

I |

B |

|

|

250–1000 |

Мезо |

II |

C |

|

100–250 |

III |

D |

|

|

25–100 |

I |

E |

|

|

10–25 |

Микро |

II |

F |

|

< 10 |

III |

G |

|

Табл. 2. Классификация седиментационных бассейнов по величине площади [1]

Tab. 2. Classification of sedimentary basins according to area size [1]

В качестве основных благоприятных геолого-геохимических факторов формирования месторождений нефти и газа авторы статьи рекомендуют следующие.

-

1. Наличие в пределах нефтегазосборной территории зоны нефтегазонакопления осадочных толщ — генераторов больших масс УВ; обычно эти толщи обогащены ОВ, однако определяющим является не количество его в единице объема, а абсолютная масса.

-

2. Близость зоны нефтегазонакопления к зоне максимального прогибания, т. е. к зоне наиболее интенсивной и длительной генерации нефти и газа, зоне, в которой процессы генерации и аккумуляции УВ в течение всей истории седиментационного бассейна преобладали над процессами их рассеивания из ловушек. Известно, что запасы крупных место-

- рождений тесно связаны с такими параметрами, как расстояние до наиболее погруженной части седиментационного бассейна, средней мощности от фундамента до кровли основного продуктивного горизонта, мощности осадочного чехла, т. е. зоны локализации крупных месторождений располагаются в непосредственной близости от главного источника генерации УВ по латерали.

-

3. Наличие в резервуаре, содержащем основную часть ресурсов УВ на месторождении, надежного глинистого или эвапоритового регионального или межрегионального флюидоупора, обеспечивающего благоприятные условия для аккумуляции УВ и сохранения их залежей.

-

4. Приуроченность крупнейших скоплений нефти и газа к мощным, не разделенным большим числом зональных флюидоупоров, проницаемым комплексам; крупные залежи нефти и газа чаще всего связаны с просто и весьма просто построенными проницаемыми комплексами. Для формирования крупного скопления нефти или газа, как правило, необходима аккумуляция УВ в ловушках не только с большой нефтегазосборной территории, но и со значительной по мощности толщи пород, залегающей ниже ловушки. Важно, однако, что при большой роли как внутрирезервуарной, так и межрезервуарной вертикальной миграции УВ при формировании крупных скоплений, интенсивная тектоническая нарушенность является фактором негативным, так как способствует разрушению залежей.

-

5. Связь крупных скоплений нефти и газа с большими по емкости ловушками, сформировавшимися ко времени, когда соответствующий комплекс переживал главную фазу нефтенакопления или один из периодов интенсивного газообразования.

-

6. Приуроченность нефтяных гигантов к морским, а газовых — к континентальным угленосным и субугленосным толщам (из этого правила имеются исключения).

THE 90TH ANNIVERSARY OF A.E. KONTOROVICH

Рис. 1. Зависимость величины начальных потенциальных геологических ресурсов УВ от объема осадочного выполнения седиментационных бассейнов [11]

Fig. 1. Amount of possible initial in-place HC resources as a function of sedimentary fill volume in sedimentary basins [11]

В работах [12, 13] приводится более детальный учет факторов, контролирующих формирование зон, богатых нефтью, нефтью и газом, конденсатным газом, сухим газом, на примере бассейнов эпигерцинских плит. Анализ полученных материалов привел авторов статьи к выводу, что формирование зон, богатых начальными потенциальными геологическими ресурсами УВ, контролируется 5 факторами: тектоническим (8 показателей), литологическим (5 показателей), гидрогеологическим (2 показателя), геохимическим (5 показателей) и термодинамическим (2 показателя). Основными из них являются: мощность осадочного чехла, особенно мощность фанерозойских отложений; специфика истории развития и контрастность локальных структур; наличие в разрезе небольшого числа надежно изолированных мега- и региональных резервуаров; наличие в составе проницаемого комплекса достаточно большого объема песчаноалевритового материала; существование в настоящее время или в прошлом крутых (вплоть до вертикальных) участков подъема подземных вод, что в значительной мере способствует выделению УВ в свободную фазу; наличие в разрезе больших масс осадочных пород, богатых ОВ, которые могут быть источником нефти и газа; достаточная катагенети-ческая превращенность ОВ.

Количественный прогноз нефтеносности проводится также по данным битуминологических исследований. В основе прогноза — картирование нефтепроизводящих отложений и оценка их нефтепроизводящего потенциала [1–3, 10]. С этой целью для каждой нефтепроизводящей толщи:

-

а) строятся карты мощностей: суммарных мощностей песчано-алевритовых пород в этих толщах; средней мощности пластов глин и аргиллитов; карты числа пластов глин и аргиллитов; карты содержания битумоидов в песчаниках и алевролитах и карты содержания битумоидов в аргиллитах и глинах;

-

б) проводится районирование территории в соответствии со значениями параметров, характеризующих нефтеотдачу материнских пород;

-

в) производится подсчет эмигрировавших УВ.

С использованием аппарата математической статистики предлагается два возможных метода оценки масштабов эмиграции жидких УВ. В многочисленных работах тех лет [10–13] и последующих публикуются карты количества УВ, эмигрировавших с 1 км2 нефтепроизводящей толщи различных нефтегазоносных комплексов Западно-Сибирского, Восточно-Сибирского и других нефтегазоносных бассейнов России, и карты генерации УВ.

Основные выводы, на которых базируются прогнозные оценки масштабности скоплений, сводятся к следующему:

-

1) при масштабах эмиграции нефти меньше 200–400 тыс. т/км2 аккумуляция их в промышленной залежи, судя по материалам изученных районов Западной Сибири, не происходит;

-

2) с ростом масштабов эмиграции УВ коэффициенты аккумуляции растут;

-

3) с улучшением коллекторских свойств и выдержанности проницаемых горизонтов коэффициенты аккумуляции увеличиваются.

Построенные на основании этих расчетов карты прогнозной оценки перспектив нефтегазоносности отдельных нефтегазосодержащих толщ и сводная

К 90-ЛЕТИЮ А.Э. КОНТОРОВИЧА

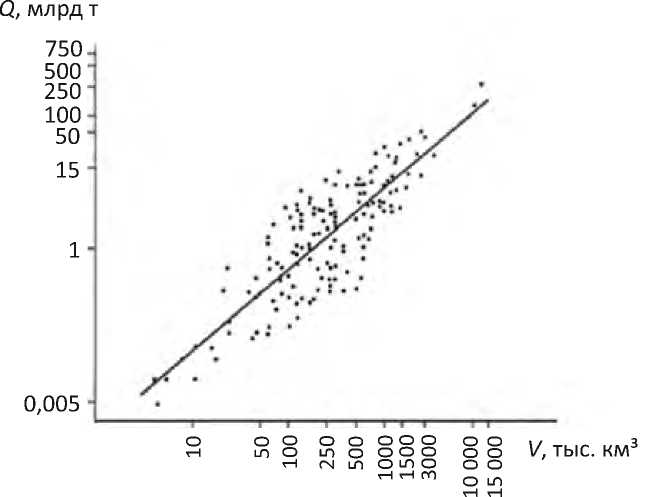

Рис. 2. Схема-модель интенсивности генерации газообразных УВ в нижнеюрских отложениях, млн м3/км2 [15] Fig. 2. Schematic model of gaseous HC generation intensity in Lower Jurassic deposits, mln m3/km2 [15]

Структурные элементы: А — Северо-Ямальский мегавал, Б — Средне-Ямальский мегавал, В — Бованенковско-Нур-минский наклонный мегавал, Г — Геофизический мезовал, Д — Южно-Ямальский мезовал (Фомин А.Н. и др., 2001), Е — Тазовский мегавал, Ж — Центрально-Уренгойский мезовал, З — Медвежье-Нугинский наклонный мегавал, И — Среднепурский наклонный мегапрогиб, К — Рус-ско-Часельский мегавал, Л — Термокарстовый выступ, У — Мангазейская зона поднятий, Ф — Нерутинская впадина.

1 — месторождения УВ; залежи ( 2 - 4 ): 2 — нефтяная, 3 — газонефтеконденсатная, 4 — газоконденсатная; зоны значений интенсивности генерации газообразных УВ, млн км3/км2 ( 5 – 9 ): 5 — ˃ 500, 6 — 250–500, 7 — 100–250, 8 — 50–100, 9 — ˂ 50

Structural elements: А — North Yamalsky mega-swell, Б — Mid Yamalsky mega-swell, В — Bovanenkovsky-Nurminsky tilting mega-swell, Г — Geofizichesky meso-swell, Д — South Yamalsky meso-swell (Fomin A.N. et al., 2001), Е — Tazovsky mega-swell, Ж — Central Urengoisky meso-swell, З — Medvezh’e-Nuginsky tilting mega-swell, И — Srednepursky tilting mega-trough, К — Russko-Chaselsky mega-swell, Л — Termokarstovy salient, У — Mangazeisky one of uplifts, Ф — Nerutinsky depression.

1 — HC fields; pools, accumulations ( 2 – 4 ): 2 — oil, 3 — gas, oil, and condensate, 4 — gas condensate; values of gaseous HC generation intensity, mln m3/km2 ( 5 – 9 ): 5 — ˃ 500, 6 — 250–500, 7 — 100–250, 8 — 50–100, 9 — ˂ 50

карта для всего нефтегазоносного бассейна могут применяться для оценки потенциальных ресурсов нефти и газа в пределах всего бассейна и выделения зон крупных запасов в мегарезервуарах осадочного чехла. Использование результатов подобных расчетов по нижне-среднеюрским отложениям северных регионов Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна по данным [14], а именно интенсивности эмиграции жидких УВ и интенсивности генерации газообразных УВ, применялось авторами статьи для выбора наиболее перспективных локальных объектов в доюрском комплексе региона [15]. На рис. 2 показан фрагмент схемы-модели зон интенсивности генерации газообразных УВ в нижнеюрских отложениях Западной Сибири.

На территории Северо- и Средне-Ямальского мегавалов и южной акватории Карского моря значения эмиграции жидких УВ максимальны и составляют 1000–2000 тыс. т/км², также как и значения генерации газообразных УВ — свыше 500 млн м³/км², что соответствует высокой степени реализации нефтегазового потенциала. На территориях Геофизического мезовала, Бованенковско-Нурмин-ского наклонного мегавала и Обской губы распространяются зоны со значениями эмиграции жидких УВ 500–1000 тыс. т/км² и генерации газообразных УВ 250–500 млн м³/км².

По масштабам эмиграции жидких и газообразных УВ в Западно-Арктической акватории (для Южно-Карского региона) установлена максимальная плотность эмиграции, приуроченная к глинистым отложениям ранне-среднеюрского возраста, которая составила 11 млн т/км2 нефти и 7 млрд м3 газа, в неокоме наблюдаются несколько меньшие значения [16].

Высокую перспективность глубокопогружен-ных отложений осадочного комплекса Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна подтверждают и данные по прогреву ОВ различных нефтегазоносных комплексов бассейна. Основываясь на существенных различиях интенсивности процессов палеопрогрева осадочных толщ всей территории Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна с глубиной в зависимости от возраста консолидации фундамента [17, 18], прогнозируются глубины процессов генерации УВ в соответствии с R о и палеотемпературами. Наиболее высокие генерационные показатели нефтегазопроизводящих толщ и бóль-шие глубины обнаружения нефтяных скоплений (до 4200 м) можно ожидать в областях с добайкальским фундаментом, а в областях жесткого палеопрогрева основными нефтегенерационными толщами будут юрские. Глубины обнаружения нефтяных скоплений ограничиваются 3200 м (табл. 3).

Для многих нефтегазоносных бассейнов России опубликованы карты количества УВ, эмигрировавших с 1 км2 нефтепроизводящей толщи, и карты генерации УВ, построенные с использованием количественных критериев поисков месторождений-гигантов нефти и газа и применением статистических методов, что дает возможность при прочих благоприятных геолого-геохимических условиях прогнозировать крупные скопления УВ в мегарезервуарах.

В настоящее время продолжаются исследования по оценке масштабности скоплений УВ в осадочных бассейнах различных регионов с применением усовершенствованного аппарата математической статистики, при использовании законов распределения по массе залежей и месторождений [20–22].

THE 90TH ANNIVERSARY OF A.E. KONTOROVICH

Табл. 3. Предполагаемые глубины протекания процессов [19]

Tab. 3. Expected depth of oil and gas generation processes [19]

|

Цикл консолидации фундамента [17, 18] |

Основные области распространения [17, 18] |

Температурный градиент |

Вероятные нижние границы генерации УВ, м |

|

|

нефти |

легкой нефти и газоконденсата |

|||

|

Добайкальский |

Приенисейская, часть Мансийской синеклизы, Сургутский и Нижневартовский своды |

Низкий |

4200 |

5200 |

|

Герцинский, каледонский |

Центральная и юго-восточная части Западной Сибири |

Средний |

3650 |

4400 |

|

Триасовые рифты, гранитоидные массивы и флюидопроводящие разломы в фундаменте |

Шаимский, Красноленинский и другие своды |

Интенсивный |

3200 |

4050 |

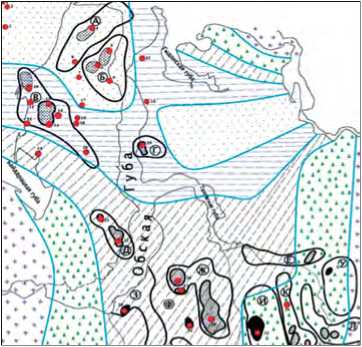

Приводятся данные количественного прогноза нефтегазоносности региональных резервуаров юрских отложений северной части Западной Сибири и акватории Карского моря на основе специфических особенностей тектонических, литолого-фациальных и геохимических критериев оценки перспектив нефтегазоносности резервуаров. В результате рассматривается структура ресурсов УВ: распределение начальных суммарных ресурсов УВ по фазовому состоянию, категории ресурсов и запасов по региональным резервуарам и нефтегазоносным областям. Учитывая значительную мощность осадочных отложений в центральной части акватории Карского моря, существуют высокие перспективы открытия УВ-скоплений в юрских и более глубоких отложениях, помимо уже открытых в меловом комплексе (рис. 3) [23, 24]. Показано, что толщины палеозойских платформенных отложений в Гы-данской и Южно-Карской нефтегазоносных областях, с появлением в разрезе триасового комплекса, составляют суммарно 8–10 км, что существенно повышает перспективы нефтегазоносности этих отложений по сравнению с Ямальской нефтегазоносной областью. На Новопортовском месторождении в Ямальской нефтегазоносной области открыта нефтяная залежь в палеозойских метаморфизованных карбонатах девонского возраста, приуроченная к комбинированной ловушке. В Южно-Карской нефтегазоносной области выделяется два погружения, где толщина отложений платформенного палеозоя резко увеличивается до 12–14 км. В пределах выступа фундамента, разделяющего эти депрессии, толщина отложений осадочного палеозоя составляет 5 км.

Прогноз продуктивных интервалов разреза сланцевых отложений геохимическими методами

Нефтяные системы сланцевых формаций являются исходными или нефтематеринскими, в которых образование и накопление УВ происходят одновременно в породах-источниках и породах-накопителях, и резервуарами становятся исходные породы. Сланцевые формации распространяются на обширных площадях, характеризуются высо- ким содержанием ОВ и высокими генерационными способностями при определенных стадиях катаге-нетического прогрева (нефтяное и газовое окна). Эти отложения в ряде сланцевых бассейнов обладают огромными ресурсами. Так, площадь распространения баженовской свиты в Западной Сибири составляет более 1,2 млн км2, ее запасы оцениваются в 40 млрд т. Нефтяной потенциал доманиковой формации в Тимано-Печорском нефтегазоносном бассейне — 143,6 млрд т, газовый — 59,8 трлн м3, остаточный потенциал сохранившихся в толще генерации УВ — 98,2 млрд т нефти и 24,2 трлн м3 газа. Высокоперспективные прослои высокоуглеродистой доманиковой формации распространяются более чем на 80 тыс. км2 [25–29].

По образному выражению А.Э. Конторови-ча, карбонатно-глинисто-кероген-кремнистые породы баженовской свиты — «уникальное скопление углеводородистого органического вещества (керогена) и нефти, а также серы, урана, ванадиловых порфиринов — наследников былого хлорофилла» [25]. Результаты большого цикла геохимических исследований в плане диагностики проницаемых нефтенакапливающих пластов в баженовской свите на территории Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна отражены в ряде публикаций, в которых главенствующее значение отводится процессам катагенетических преобразований ОВ отложений. Так, в работе [30] показана большая роль диагностических различий разнообразного типа битумоидов, выявляемых в разрезе баженовских отложений. Проведена диагностика автохтонных (сингенетичных, связанных) и аллохтонных (перемещенных) битумоидов, в том числе параавтохтонных мобильных битумоидов, которые утратили связь с исходным ОВ, но при этом не покинули нефтематеринскую толщу (перемещенных в самой нефтематеринской толще), и показано, что на концентрацию и состав битумоидов решающее влияние оказывает уровень катагенеза ОВ. Выявляется приуроченность нефтенасыщенных горизонтов баженовской толщи к пачкам пород, относительно обедненных ТОС с параавтохтонным битумоидом. Высокообогащенные ОВ (> 10 % современного со-

К 90-ЛЕТИЮ А.Э. КОНТОРОВИЧА

Рис. 3. Сейсмогеологический разрез по композитному профилю Reg_II-II (Карское море – п-ов Ямал) [24]

Fig. 3. Geoseismic section along the Reg_II-I slalom line (Kara Sea – Yamal Peninsula) [24]

5600 t , мc

ССЗ ◄

Карское море п-ов Ямал

ЮЮВ

—►

0 40 000 80 000 120 000 160 000 200 000 240 000 280 000 320 000 360 000 400 000 440 000 480 000 520 000 560 000 600 000 640 000 680 000 720 000 760 000800 000 L , м

держания ТОС) пачки пород, как правило, не содержат параавтохтонной нефти. Процессы катагенеза и концентрация ОВ в породах баженовской свиты определяют не только масштабы нефтегазообразо-вания, но и емкостные характеристики слагающих их пород [31–33]. Одним из важнейших процессов, приводящих к формированию эффективных коллекторов в породах баженовской свиты, является процесс катагенетического преобразования ОВ. Изучение влияния катагенетической зрелости ОВ на поровые характеристики и распространение коллекторов в баженовской формации основано на применении современных геохимических методов, включающих пиролиз, анализ строения пород (методом сканирующей электронной микроскопии), зрелости керогена и распространения УВ в породе (методом люминесцентной микроскопии). Полученные количественные зависимости пористости баженовской свиты от ее геохимических характеристик предлагается использовать при прогнозе перспектив нефтегазоносности и количественной оценке ресурсов нефти в баженовской свите.

Остановимся далее на исследованиях, проведенных непосредственно авторами статьи на основе анализа битуминозных компонентов баженовских отложений, которые также свидетельствуют о возможности использования геохимических различий битуминозных компонентов в составе ОВ сланцевых формаций для выводов об их продуктивности [34, 35]. В качестве генетических коррелятивов были привлечены данные по компонентному составу битумоидов, а также содержанию микроэлементов в нефтях и битумоидах. Сходство нефтей и сингенетичных битумоидов пород по распределению микроэлементов может свидетельствовать об участии этих толщ в процессах нефтеобразования. Для более обоснованного суждения о наличии в осадочном разрезе нефтематеринских отложений и возможности диагностировать нефтесборные интервалы разреза необходимо четко разделять битуминозные компоненты на автохтонные (сингенетичные) и эпигенетичные (параавтохтонные), как это было предложено, выполнено и опубликовано в ряде работ по доманику и баженовской свите. Анализ состава битумоидов баженовской свиты по площади ее распространения показал их значительную неоднородность, что позволило выделить две генетические разновидности. Первая, сингенетичные автохтонные битумоиды, характеризуется высокими значениями Сорг при низких значениях β (коэффициент битуминозности β = В/Сорг, %, где В — содержание битумоида) — не более 7-8 %, высоким коэффициентом метаморфизма ki = (П + Ф)/ (н-С17 + н-С18) — до 0,8, относительно высокой концентрацией и разнообразием различных кислородсодержащих структур при повышенной суммарной ароматичности. Первая разновидность характеризуется, как правило, высоким содержанием V, Ni, Co, Mo и других микроэлементов, связанных с асфальтово-смолистыми компонентами. Концентрация «подвижных» микроэлементов, тех что ассоциируют с масляными УВ-компонентами — Fe, Au, Pb, Cu и др., в них ниже. Вторая разновидность битумои-дов (эпигенетичные, параавтохтонные битумоиды) характеризуется повышенным β (до 30 %), низкими значениями ki (0,1-0,3), невысокой концентрацией кислородсодержащих соединений и суммарной ароматичностью по отношению к группам СН2 н-алканов. В битумоидах этого типа практически не обнаружены порфирины, характерны низкие содержания ванадия. Распределение микроэлементов в эпигенетичных битумоидах отражает их миграционный характер, иногда контаминационный, они более подвижны, по сравнению с сингенетичными битумоидами имеют более низкие концентрации «тяжелых» микроэлементов.

Таким образом, по результатам проведенных исследований любые перемещения флюидов вну-

THE 90TH ANNIVERSARY OF A.E. KONTOROVICH три углеродсодержащих толщ приводят к изменению их состава, в частности к обогащению более подвижными (Au, As и Cu) и обеднению менее подвижными (V, Ni, Co, Mo, Zn) элементами и коррекции их отношений. Выявленные особенности микроэлементов в составе флюидов могут являться маркерами прогноза продуктивности резервуаров исследуемых формаций. Однако процесс перехода микроэлементов из одной УВ-субстанции в другую достаточно сложный и многофакторный. Об этом свидетельствуют исследования [36], основанные на детальном изучении образцов из нефтематеринских отложений формации Баккен, подвергшихся в лабораторных условиях запрограммированному пиролизу с получением данных по Tmax, Rо, УФ-флуоресценции мацеральной группы липтинита и по результатам ядерно-магнитно-резонансной спектроскопии. При этом хорошими индикаторами процессов катагенетического преобразования ОВ в изучаемых отложениях, наравне с УВ-показателя-ми, явились концентрации редокс-чувствительных металлов, например V и Mo. Авторы статьи считают, что существует вероятность того, что повышение степени термической зрелости может привести к высвобождению некоторых чувствительных к окислительно-восстановительному потенциалу микроэлементов, таких как Mo и V, и способствовать повышению их концентраций в перемещающейся УВ-фракции и в поровой воде. Таким образом, необходимым условием применения определенных УВ и микроэлементов-показателей являются, на взгляд авторов статьи, равные условия сравнения, а именно — близость катагенетических преобразований и учет окислительно-восстановительного потенциала.

Выводы

К настоящему времени для многих нефтегазоносных бассейнов России, с использованием количественных критериев поисков месторождений-гигантов нефти и газа с применением статистических методов, основанных на методологии А.Э. Конто-ровича, им и его учениками-последователями, к коим авторы статьи причисляют и себя, опубликованы карты количества УВ, эмигрировавших с 1 км2 нефтепроизводящей толщи, и карты генерации УВ. Это дает возможность при прочих благоприятных геолого-геохимических условиях прогнозировать наличие скоплений УВ в мегарезервуарах. В работах А.Э. Конторовича, его учеников и соавторов проведены исследования по оценке масштабности скоплений УВ в осадочных бассейнах различных регионов с применением усовершенствованного аппарата математической статистики, а также законов распределения по массе залежей и месторождений. Как показало детальное изучение «сланцевых толщ» разных регионов мира, несмотря на целый ряд различий в их строении и масштабах влияния на нефтеносность подстилающих и перекрывающих отложений, региональные закономерности распределения нефти в самих толщах контролируются одними и теми же факторами: начальными концентрациями ОВ в породах и стадийностью его катагенетического преобразования, причем стадийность катагенеза и концентрация ОВ в породах определяют не только масштабы нефтегазообразо-вания, но и фильтрационно-емкостные характеристики «сланцевых толщ».

Список литературы Научно-методический подход к прогнозу и поискам крупных и гигантских скоплений нефти и газа, приуроченных к мегарезервуарам

- Конторович А.Э., Фотиади Э.Э., Демин В.И., Леонтович Б.В., Растегин А.А. Прогноз месторождений нефти и газа. – М. Недра, 1981. – 350 с.

- Конторович А.Э. Очерки теории нафтидогенеза: Избранные статьи. – Новосибирск: СО РАН, 2004. – 545 с.

- Конторович А.Э. Геология нефти и газа: избранные труды: в 3-х т. Т. 3. Методы прогноза нефтегазоносности. – Новосибирск: Изд-во СНИИГГиМС, 2008. – 331 с.

- Дмитриевский А.Н., Баланюк И.Е., Каракин А.В. Механизм формирования гигантских скоплений нефти газа // Приоритетные направления поисков крупных и уникальных месторождений нефти и газа: сб. научн. тр. – М.: ООО «Геоинформмарк», 2004. – С. 3–7.

- Пунанова С.А. О необходимости системного подхода к оценке перспективности осадочных бассейнов на углеводородное сырье // Нефтяное хозяйство. – 2022. – № 4. – С. 10–13. DOI: 10.24887/0028-2448-2022-4-10-13.

- Шустер В.Л. Особенности формирования и размещения крупных и гигантских по запасам месторождений нефти и газа в мегарезервуарах осадочных бассейнов // Socar Proceedings. – 2022. – №. 2. – С. 30–38. DOI: 10.5510/OGP2022SI200723.

- Вассоевич Н.Б., Архипов А.Я., Бурлин Ю.К. и др. Нефтегазоносный бассейн — основной элемент нефтегеологического районирования крупных территорий // Вестник Московского университета. Серия 4. Геология. – 1970. – № 5. – С. 13–24.

- Хаин В.Е., Соколов Б.А. Современное состояние и дальнейшее развитие учения о нефтегазоносных бассейнах // Современные проблемы геологии и геохимии горючих ископаемых: сб. научн. тр. – М.: Наука, 1973. – С. 94–108.

- Высоцкий В.И., Скоробогатов В.А. Гигантские месторождения углеводородов России и мира. Перспективы новых открытий // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. – 2021. – Т. 175. – № 1–6. – С. 20–25.

- Вышемирский В.С., Конторович А.Э., Трофимук А.А. Миграция рассеянных битумоидов // Тр. ИГиГ СО АН СССР. – Новосибирск: Наука. Сиб. отделение, 1971. – Вып. 143. – 167 с.

- Конторович А.Э., Моделевский М.С., Трофимук А.А. Принципы классификации седиментационных бассейнов в связи с их нефтегазоносностью // Геология и геофизика. – 1979. – № 2. – С. 3–11.

- Анализ влияния различных факторов на размещение и формирование месторождений нефти и газа (на примере платформенных областей) / Под ред. В.С. Лазарева, В.Д. Наливкина. – Ленинград, 1971. – 334 с.

- Вышемирский В.С., Дмитриев А.Н., Трофимук А.А. Поисковые признаки гигантских нефтяных месторождений // Специальный доклад (СД-8): мат-лы VIII Мирового нефтяного конгресса (Москва, 3–19 июня 1971 г.). – М.: ВНИИОЭНГ, 1971. – 16 с.

- Бостриков О.И., Ларичев А.И., Фомичев А.С. Геохимические аспекты изучения нижнесреднеюрских отложений Западно-Сибирской плиты в связи с оценкой их УВ-потенциала [Электронный ресурс] // Нефтегазовая геология. Теория и практика. – 2011. – Т. 6. – № 3. – Режим доступа: https://ngtp.ru/rub/1/31_2011.pdf (дата обращения 05.09.2023).

- Schuster V.L., Punanova S.A. Oil and gas potential of the deep-lying Jurassic and pre Jurassic deposits of the North of Western Siberia in unconventional traps // Georesursy = Georesources. – 2021. – Т. 23. – № 1. – С. 30–41. DOI: 10.18599/grs.2021.1.3.

- Полякова И.Д., Данилина А.Н. Масштабы эмиграции жидких и газообразных углеводородов в Западно-Арктических акваториях России [Электронный ресурс] // Нефтегазовая геология. Теория и практика. – 2013. – Т. 8. – № 3. – Режим доступа: http://www.ngtp.ru/rub/1/31_2013.pdf (дата обращения 05.09.2023). DOI: 10.17353/2070-5379/31_2013.

- Конторович А.Э., Фомин А.Н., Красавчиков В.О., Истомин А.В. Катагенез органического вещества мезозойских и палеозойских отложений Западной Сибири // Литологические и геохимические основы прогноза нефтегазоносности: мат-лы Международной науч.-практ. конф. (Санкт-Петербург, 30 июня – 3 июля 2008 г.). – СПб.: ВНИГРИ, 2008. – С. 68–77.

- Фомин А.Н. Катагенез органического вещества и перспективы нефтегазоносности осадочных отложений триаса Западно-Сибирского мегабассейна // Горные ведомости. – 2011. – № 9. – С. 11–15.

- Дмитриевский А.Н., Шустер В.Л., Пунанова С.А. Доюрский комплекс Западной Сибири — новый этаж нефтегазоносности. Проблемы поиска, разведки и освоения месторождений углеводородов. – Saarbrucken: Lambert Academic Publishing, 2012. – 144 c.

- Эпов М.И., Шемин Г.Г. Количественный прогноз нефтегазоносности региональных резервуаров юрских отложений севера Западной Сибири и акватории Карского моря // Геология нефти и газа. – 2017. – № 4. – С. 7–32.

- Конторович А.Э., Лившиц В.Р. О вероятностном распределении углеводородов по массе в дисперсно-рассеянном состоянии // Доклады РАН. – 2007. – Т. 415. – № 4. – C. 514–517.

- Конторович А.Э., Лившиц В.Р. Новые методы оценки, особенности структуры и пути освоения прогнозных ресурсов нефти зрелых нефтегазоносных провинций (на примере Волго-Уральской провинции) // Геология и геофизика. – 2017. – № 12. – С. 1835–1852. DOI: 10.15372/GiG20171201.

- Конторович В.А., Конторович А.Э. Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности шельфа Карского моря // Доклады РАН. – 2019. – Т. 489. – № 3. – С. 272–276. DOI: 10.31857/S0869-56524893272-276.

- Конторович В.А., Сурикова Е.С., Аюнова Д.В., Гусева С.М. Сейсмические образы крупных газовых залежей в арктических регионах Западной Сибири и на шельфе Карского моря // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири. – 2018. – Т. 36. – № 4. – С. 41–48. DOI: 10.20403/2078-0575-2018-4-41-48.

- Конторович А.Э., Бурштейн Л.М., Казаненков В.А. и др. Баженовская свита — главный источник ресурсов нетрадиционной нефти в России [Электронный ресурс] // Актуальные проблемы нефти и газа. – 2014. – Т. 10. – № 2. – Режим доступа: http://oilgasjournal.ru/vol_10/kontorovich.html (дата обращения 05.09.2023).

- Дмитриевский А.Н. Нетрадиционные ресурсы нефти и газа России: проблемы и перспективы освоения [Электронный ресурс] // Актуальные проблемы нефти и газа. – 2014. – Т. 10. – № 2. – Режим доступа: https://oilgasjournal.ru/vol_10/dmitrievsky.html (дата обращения 08.09.2023).

- Zou Caineng Tao, Shizhen Yuan, Xuanjun Zhu et al. Global importance of «continuous» petroleum reservoirs: Accumulation, distribution and evaluation // Petroleum Exploration and Development. – 2009. – Т. 36. – № 6. – С. 669–682. DOI: 10.1016/S1876-3804(10)60001-8.

- Прищепа О.М., Баженова Т.К., Никифорова В.С. и др. Уточнение геохимических особенностей распределения органического вещества в доманиковых отложениях Тимано-Печорской НГП // Успехи органической геохимии: мат-лы 2-й Всероссийской научной конференции (с участием иностранных ученых) (Новосибирск, 5–6 апреля 2022 г.). – Новосибирск: ИПЦ НГУ, 2022. – С. 212–215. DOI: 10.25205/978-5-4437-1312-0-212-215.

- Варламов А.И., Петерсилье В.И., Пороскун В.И., Фортунатова Н.К., Комар Н.В., Швец-Тэнэта-Гурий А.Г. Временные методические рекомендации по подсчету запасов нефти в доманиковых продуктивных отложениях // Недропользование XXI век. – 2017. – Т. 67. – № 4. – С. 104–115.

- Конторович А.Э., Костырева Е.А., Родякин С.В., Сотнич И.С., Ян П.А. Геохимия битумоидов баженовской свиты // Геология нефти и газа. – 2018. – № 2. – С. 79–88. DOI: 10.31087/0016-7894-2018-2-79-88.

- Калмыков А.Г., Карпов Ю.А., Топчий М.С. и др. Влияние катагенетической зрелости на формирование коллекторов с органической пористостью в баженовской свите и особенности их распространения // Георесурсы. – 2019. – Т. 21. – № 2. – С. 159–171. DOI: 10.18599/grs.2019.2.159-171.

- Абукова Л.А., Юсупова И.Ф., Абрамова О.П. Роль органического вещества сланцевой залежи в формировании ее проницаемости на раннем катагенном этапе // Химия твердого топлива. – 2014. – № 2. – С. 19–24. DOI: 10.7868/S0023117714020029.

- Бурштейн Л.М., Конторович А.Э., Костырева Е.А. Модель пористости пород баженовской свиты // Интерэкспо Гео Сибирь. – 2021. – Т. 2. – № 1. – С. 15–24. DOI: 10.33764/2618-981X-2021-2-1-15-24.

- Пунанова С.А., Шустер В.Л. Новый взгляд на перспективы нефтегазоносности глубокозалегающих доюрских отложений Западной Сибири // Георесурсы. – 2018. – Т. 2. – № 20. – С. 67–80. DOI: 10.18599/grs.2018.2.67-80.

- Punanova S. Oil source deposits in the Bazhenov formation of Western Siberia // 29th International Meeting on Organic Geochemistry (Gothenburg, 1–6 сентября, 2019 г.): European Association of Geoscientists & Engineers, 2019. – С. 380–381. DOI: 10.3997/2214-4609.201902805.

- Abarghan A., Gentzis T., Liu B., Khatibi S., Bubach B., Ostadhassan M. Preliminary Investigation of the Effects of Thermal Maturity on Redox-Sensitive Trace Metal Concentration in the Bakken Source Rock, North Dakota, USA // ACS Omega. – 2020. – № 5(13). – pp. 7135–7148. DOI: 10.1021/acsomega.9b03467.