Научно-образовательная школа подготовки авиационных штурманов: исторические аспекты и современные задачи

Автор: Южаков Владимир Алексеевич

Журнал: Инновационное развитие профессионального образования @journal-chirpo

Рубрика: Качество профессионального образования и рынок трудовых ресурсов

Статья в выпуске: 3 (31), 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются отдельные исторические аспекты развития научно-образовательной школы подготовки авиационных штурманов; обозначена роль кафедр училища в методической и методологической подготовке профессорско-преподавательского состава; с позиций технологических укладов исследуются пути развития содержания летного труда штурмана. Ключевая идея статьи: современные навигационно-пилотажные комплексы и комплексы боевого применения развиваются как интегрированные комплексы мониторинга окружающего пространства, но несмотря на всю их сложность, будут иметь место погрешности, которые по функционально-должностному замыслу должен знать, понимать и уметь корректировать штурман воздушного судна. Соответственно при подготовке штурманов в условиях цифровизации и компьютеризации возрастает значение специальной операционной технической обученности на основе общего инженерного образования и логико-информационной культуры с критическим типом мышления.

Научно-образовательная школа, подготовка авиационных штурманов, многофункциональный самолет, компьютеризация

Короткий адрес: https://sciup.org/142228721

IDR: 142228721 | УДК: 74.58

Текст научной статьи Научно-образовательная школа подготовки авиационных штурманов: исторические аспекты и современные задачи

Настоящая статья имеет целью освещение исторических аспектов и современных особенностей развития научно-образовательного процесса в Челябинском высшем военном авиационном училище штурманов, ныне филиале Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» в г. Челябинске, и посвящается 85-летию со дня его образования.

Анализ наиболее значимых и существенных особенностей системы подготовки штурманов для Военно-воздушных сил Российской Федерации дает основание рассматривать ее как сложившуюся за многие десятилетия научнообразовательную школу.

«Научно-образовательная школа является неотъемлемым компонентом науки как деятельности, поскольку эта деятельность предполагает „производство“ не только идей, но и людей, без которых невозможны сохранение традиций, передача „эстафеты знаний“, а тем самым и существование науки в качестве социально-исторической системы» [1, с. 28].

Научно-образовательная школа подготовки авиационных штурманов имеет свои базовые подходы, принципы, исторические этапы, совре- менное состояние и перспективы развития при выборе той или иной парадигмы формирования специалиста-штурмана.

Основателями отечественной школы авиационных штурманов являются начальник Военновоздушных сил Рабоче-крестьянской Красной армии (ВВС РККА) Я. И. Алкснис, по инициативе и при деятельном участии которого в январе 1933 г. была создана штурманская служба ВВС, и первый флаг-штурман ВВС Б. В. Стерлигов, который первым в качестве штурмана воздушного судна в конце 1920-х гг. начал выполнять полеты на многотысячную удаленность от аэродрома базирования и максимальную временную продолжительность.

Развитие авиации в последующие годы, потребность в систематизации и передаче накапливаемого опыта штурманского обеспечения дальних полетов и боевого применения привели к закономерному итогу — созданию училища.

За 85 лет своего существования училище многократно подвергалось административным преобразованиям, которые следует понимать как перманентную институционализацию — приспособление локальной специфической военной организации под новые внешние обстоятельства:

постоянно изменяющиеся общественно-политические и военно-технические структуры.

В то же время, несмотря на внешние трансформации, в недрах училища, на кафедрах проводилась большая научно-образовательная работа по воспитанию и обучению курсантов, формированию у них особого профессионального типа мышления.

Штурману, который визуально и по приборам определяет место самолета, уточняет направление полета, скорость и высоту, корректирует параметры навигационного комплекса и комплекса боевого применения, необходимо обладать критическим умом. Информация, которой он оперирует, как правило, требует постоянного уточнения и/или подтверждения, иногда отторжения, и здесь невозможно без критического мышления.

«Критическое мышление — это интеллектуально дисциплинированный процесс активной и искусной концептуализации, применения, анализа, синтеза и/или оценки информации, собранной или порожденной наблюдением, опытом, размышлениями, рассуждениями или общением, в качестве руководства к вере и действию» [2]. Такое определение дается ассоциацией исследователей критического мышления.

Система формирования профессионального типа мышления в потоке меняющейся естественно-технической информации составляет содержание научно-образовательной школы подготовки штурманов. По мнению М. Г. Ярошевского, наука как деятельность адекватно реконструируется «только в системе трех координат: …предмет-но-логической, социально-научной и личностнопсихологической» [1, с. 24]. В этом заключается феномен любой научной школы, и в училище эти три составляющие имели и имеют постоянное развитие.

«Научная школа — одна из форм организации научной деятельности; конкретное научное сообщество, созданное, как правило, на базе определенного научного центра (университета, кафедры, лабораторного комплекса)» [3].

Преподавателю вуза недостаточно обладать знаниями самому: нужно уметь их передать, и для этого нужен определенный контакт с обучающимися — профессиональная интеллектуальная атмосфера, в которой предмет очищен от наносного и временного, методы оптимальны и соотнесены друг с другом. Многие сотрудники и выпускники училища помнят, как преподавали и организовывали учебный процесс полковники Александр Васильевич Хрюков, Борис Асланович Хачемизов, Евгений Филиппович Циркин.

И дело не только в личных заслугах выдающихся личностей: на кафедрах проводится постоянная работа по повышению методического, а главное, методологического уровня профессорско-преподавательского состава. Под методологией нами понимается совокупность взаимоувязанных подходов, используемых при разработке конкретных методик исследования и обучения и их реализации в практической деятельности обучаемых.

В училище кафедры по количеству преподавателей всегда были большими — не менее пятнадцати человек. Заседания больших кафедр по многообразию вопросов, глубине и тонкости рассмотрения сущностей и проблем равнозначны научно-методическим конференциям. В интеллектуальной среде существует реальная конкуренция, и ее результатом является продвижение к широкому использованию передовых идей и достижений наиболее способными, выдающимися педагогами. Вовлечение людей в интеллектуальный процесс и интеллектуальную конкуренцию на больших кафедрах происходит естественным образом.

Если у научно-образовательной школы «эвристический компонент равен нулю или система обучения имеет такой характер, который активно препятствует поступательному движению науки» [4, с. 83], то вклад научной школы в дальнейшее развитие науки и образования становится проблематичным. В идеальном варианте своего развития научно-образовательная школа должна находиться в авангарде перспективных направлений науки и техники, тем самым способствовать научно-техническому прогрессу (НТП), укреплять государство и общество.

Профессорско-преподавательский состав училища находится в ситуации личной ответственности перед государством за содержание профессионального знания и своевременную его актуализацию в соответствии с военно-политическими вызовами и научно-техническими достижениями.

Совершенствование авиационной техники и выполнение более сложных полетов всегда знаменовало научно-технический прогресс и стимулировало другие сферы на прорывные технологии и достижения. Авиация в свою очередь всегда в числе первых вбирала в себя сторонние достижения НТП и адаптировала их под свои расширяющиеся потребности.

Президент России В. В. Путин в выступлении на расширенном заседании коллегии Министерства обороны 22 декабря 2017 г. определил путь развития Российской армии: «Россия должна быть среди государств-лидеров, а по некоторым направлениям — абсолютным лидером в строительстве армии нового поколения, армии эпохи нового технологического уклада» [5].

Технологический уклад (ТУ) — целостный комплекс технологически сопряженных однотипных производственных систем. В теории НТП создана классификация технологических укладов и в целом сформирован подход в понимании уровня состояния производства с позиций ТУ.

Данный подход может быть применен в полной мере к пониманию и совершенствованию технологических процессов в авиации, в том числе в штурманском деле: обеспечения и непосредственного производства полетов экипажами самолетов и вертолетов, выполнения ими боевых задач и, соответственно, корректировки систем подготовки штурманского состава.

Самолеты и вертолеты, у которых в конструкции предусмотрены рабочие места штурмана корабля и второго штурмана (штурмана-оператора), могут быть отнесены, в зависимости от особенностей штурманского оборудования к двум ТУ — четвертому и пятому.

К четвертому ТУ относятся самолеты и вертолеты, которые разрабатывались в 1950-1960-е гг., совершенствовались в 1970-е гг. (Ту-95, Ту-16, 3М, Ту-22, Ту-134, Ан-24 и др.), имеющие навигационное оборудование [гироскопические курсовые системы, аналоговые вычислители, радиолокационные станции (РЛС), значительное остекление для визуальной ориентировки]; оборудование для боевого применения (оптический прицел и/или РЛС). Наиболее технически совершенными навигационно-пилотажными комплексами были оснащены ИЛ-76 (ТКС-П, инерциальная система и ЦВМ) и Ту-22М (система курсовертикалей, инерциальная система и БЦВМ).

К пятому ТУ следует отнести современный многофункциональный самолет, имеющий системы, управление которыми традиционно входит в функции штурмана-оператора, а именно:

– радиолокационная прицельная система;

– пилотажно-навигационная система;

– тепловизорная прицельная система;

– лазерная оптическая прицельная система;

– телекомандная система наведения;

– спутниковая система навигации и наведения;

– бортовой цифровой вычислитель… взаи-мосоединены по каналу информационного обмена [6] (взято из источника выборочно).

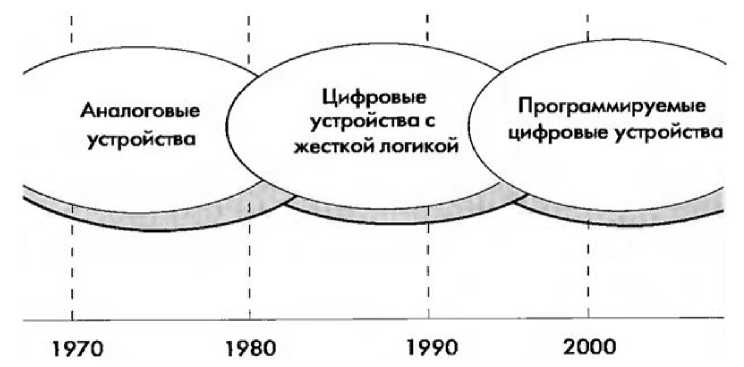

Основным отличием (критерием), отделяющим штурманское оборудование четвертого ТУ от пятого ТУ, являются мощные ЦВМ, способные обрабатывать более детализированные (больших порядков и меньших погрешностей) потоки информации, поступающей от более чувствительных гироскопов, акселерометров, РЛС. В течение последних десятилетий цифровые методы обработки информации заместили аналоговые методы, что схематично изображено на рисунке 1 [7].

Рис. 1. Тенденции развития устройств обработки информации в РЛС

Вычислительная система прицельно-навигационного комплекса многофункционального самолета включает в себя:

– взаимосоединенные входами-выходами магистрали вычислительного информацион- ного обмена вычислительно-логические модули объединенной базы данных;

– формирование отображаемой информации, ввода-вывода и управления информационным обменом;

– формирование навигационно-пилотажных параметров;

– формирование прицельно-пилотажных параметров;

– синтезирования параметров движения относительно воздушной среды;

– синтезирование параметров целеуказания, управление ситуациями боевой обстановки [8] (взято из источника выборочно).

В случае отказа оборудования пятого ТУ штурман должен перейти в режим работы с оборудованием четвертого ТУ, если таковое предусмотрено в оснащении рабочего места штурмана. И что же делать, если такового нет? Это очень важный момент для системы подготовки штурманского состава. Возникает вопрос: чему следует учить из всего накопленного за годы объема теории и практики?

Современные навигационно-пилотажные комплексы и комплексы боевого применения могут рассматриваться как интегрированные комплексы мониторинга (ИКМ).

«Под ИКМ окружающего пространства понимают совокупность совместно функционирующих датчиков, средств связи, вычислительных и программных средств, средств управления и индикации, предназначенных для получения информации о различного рода объектах, объединения поступающей информации от датчиков и отображения результирующей информации» [9, с. 22].

«…Важная роль в ИКМ принадлежит навигационным системам (датчикам информации), главным образом инерциальным системам и глобальным спутниковым радионавигационным системам. Объясняется это тем, что ИКМ по существу представляют собой геоинформационные системы» [9, с. 23].

И тем не менее, несмотря на всю сложность технических устройств по получению информации об окружающем пространстве, при измерениях навигационно-пилотажных параметров будут иметь место погрешности, которые по функционально-должностному замыслу должен знать, понимать и уметь корректировать штурман воздушного судна.

Совершенствование инструментов компенсации погрешностей — задача на первом этапе, безусловно, инженерно-техническая и конструкторская. Обзор доступных материалов из открытого источника eLIBRARY.RU (поиск по ключевым словам: локация, воздушная навигация) свидетельствует о сложности данной работы. Приведем пример: оперативная коррекция моделей ионосферы при использовании широко- зонных дифференциальных систем спутниковой навигации для ионосферного обеспечения средств навигации, локации и связи [10]; и второй пример: уточнение наземными стационарными навигационными приемниками координат воздушного судна, полученных от навигационных спутников [11].

Представленные примеры формулируют педагогическую проблему в отношении подготовки штурманского состава: чему следует учить? в какой степени изученное улучшит качество летного труда штурмана?

Позволяет видеть перспективные направления развития авиационного оборудования, в частности, тематика XXI Международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь» (RLNC*2015): «Исследования общих проблем навигации подвижных объектов, проблем оптимизации сигналов, измерения времени, точности определения местоположения, обеспечения помехоустойчивости, снижения системных ошибок. Дифференциальные системы навигации. Системы: «Глонасс», GPS, Galileo, Compass и их развитие. Позиционирование. Проблемы защиты навигационной информации» [12]. При детальном обсуждении особенностей в направлениях вычленяется специфика общего инженерного образования специалиста-штурмана.

Резюмируем вышесказанное и сделаем компактные заключения.

Во-первых, цифровизация и компьютеризация все более распространяется на методы получения, обработки и доведения до экипажа актуальной информации о состоянии воздушного судна и параметрах полета.

Во-вторых, современные навигационнопилотажные комплексы и комплексы боевого применения развиваются как интегрированные комплексы мониторинга (ИКМ) окружающего пространства.

В-третьих, важнейшей технической проблемой остается интеграция (наложение, соединение) информации, имеющей разную физическую (семиотическую) форму и датчики, работающие на разных физических принципах.

В-четвертых, остается проблема минимизации ошибок.

В этих условиях при подготовке штурманского состава возрастает значение специальной операционной технической обученности на основе общего инженерного образования и логико-информационной культуры с критическим типом мышления, которые бы позволили:

– знать в целом и в детальных частностях работу каждой отдельной единицы оборудования;

– знать и понимать пределы возможностей техники и оборудования;

– знать и понимать пределы собственного целесообразного вмешательства в работу техники и оборудования;

– уметь интегрировать (соединять) информацию и формировать полноценный образ полета;

– видеть несовершенство (величину ошибки) разнофизической по природе происхождения информации, минимизировать ошибки посредством их обоюдной компенсации;

– принимать решения по корректировке систем навигации и боевого применения.

Профессорско-преподавательский состав училища методически достаточно квалифицирован, обладает необходимой широтой методологического кругозора, имеет глубокое понимание тенденций нарастания потребностей в специфических профессиональных знаниях современного авиационного штурмана. При интенсивной концентрации творческой энергии профессорско-преподавательского состава научно-образовательная школа подготовки авиационных штурманов в новых условиях получит достойное развитие. Сохранение преемственности адекватного реагирования на вызовы времени — это верность авиации, Отечеству и долгу.

Список литературы Научно-образовательная школа подготовки авиационных штурманов: исторические аспекты и современные задачи

- Ярошевский, М. Г. Логика развития науки и научная школа / М. Г. Ярошевский // Школы в науке / отв. ред. С. Р. Микулинский [и др.]. — Москва : Наука, 1977. — С. 7-96.

- Пол, Р. Модель национальной оценки мышления высшего порядка / Р. Пол, Дж. М. Но-сич // The Foundation for Critical Thinking : [сайт]. — 2021. — URL: http://www.criticalthinking. org/pages/a-model-for-the-national-assessment-of-higher-order-thinking/591 (дата обращения: 07.06.2021).

- История и философия науки : энциклопедический словарь / под науч. ред. В. И. Полищука, А. К. Карпова. — Нижневартовск : Изд-во Нижневарт. гуманит. ун-та, 2010. — 342 с. — ISBN 978-5-89989-768-0.

- Салямон, Л. С. Бифункциональность науки и некоторые проблемы научных школ / Л. С. Салямон // Школы в науке : сб. ст. ; под ред. С. Р. Микулинского [и др.]. — Москва : Наука, 1977. — С. 181-187.

- Выступление В. В. Путина на расширенном заседании коллегии Министерства обороны Российской Федерации (Московская область, г. Балашиха) // Президент Российской Федерации : [офиц. сайт]. — 2017. — 22 декабря. — URL: http://kremlin.ru/events/president/news/56472 (дата обращения: 30.12.2020).

- Патент № RU 2231478 C1 Российская Федерация, МПК B64C 15/12, F41G 3/22, G01C 23/00. Многофункциональный самолет : № 2003133223/11 : заявл. 13.11.2000: опубл. 20.10.2001 / Белый Ю. И. [и др.] ; заявитель АООТ «ОКБ Сухого». — 16 с. : ил. — URL: https:// elibrary.ru/item.asp?id=37870325 (дата обращения 30.12.2020).

- Ильин, Е. М. Пассивные локационные системы. Перспективы и решения / Е. М. Ильин, А. Э. Климов, Н. С. Пащин, А. И. Полубехин [и др.] // Вестник СибГУТИ. — 2015. — № 2 (30). — С. 7-20.

- Патент на изобретение № RU 2263881 C1 Российская Федерация, МПК G01C 23/00, B64C 15/00, B64D 7/00. Прицельно-навигационный комплекс многофункционального самолета : № 2004138493/11 : заявл. 29.12.2004 : опубл. 10.11.2005 / Гущин Г. М. [и др.] ; заявитель ОАО «РПКБ». — 7 с. : ил. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37957770 (дата обращения: 30.12.2020).

- Верба, В. С. Интегрированные многодатчиковые комплексы мониторинга окружающего пространства / В. С. Верба, В. И. Меркулов, Д. А. Миляков, В. С. Чернов // Журнал радиоэлектроники. — 2015. — № 4. — С. 14. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23438139 (дата обращения 25.06.2020).

- Алешкин, А. П. Использование широкозонных дифференциальных систем спутниковой навигации для ионосферного обеспечения средств навигации, локации и связи / А. П. Алешкин, А. А. Филиппов, С. В. Никифоров, А. А. Семенов // Вопросы оборонной техники. Серия 16: Технические средства противодействия терроризму. — 2016. — № 3-4 (93-94). — С. 82-86.

- Патент на изобретение № RU 2542325 C1 Российская Федерация, МПК G01C 19/00. Способ локации воздушного судна : № 2013134580/07 : заявл. 24.07.2013 : опубл. 20.02.2015 / Завалишин О. И. ; заявитель Завалишин О. И. — 8 с. : ил. — URL: https://elibrary.ru/item. asp?id=37426425 (дата обращения: 30.12.2020).

- Наместников, А. М. Информация о предстоящих тематических конференциях 2015 года / А. М. Наместников // Автоматизация процессов управления. — 2014. — № 4 (38). — С.113-116.