Научно-педагогический кластер непрерывного профессионального образования педагогических кадров

Автор: Волобуева Татьяна Борисовна

Журнал: Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров @journal-ipk74

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 4 (41), 2019 года.

Бесплатный доступ

Проблема исследования и обоснование ее актуальности. В данной статье актуализируется проблема кластерного подхода в образовании. Целью исследования является обоснование использования научно-педагогического кластера в дополнительном профессиональном обучении педагогов. Анализируются различные подходы к определению кластера. Обосновывается модель научно-педагогического кластера непрерывного образования. Обозначены возможности кластерного взаимодействия. Формируется методология - алгоритм моделирования работы кластера. Выделены и охарактеризованы его ключевые акценты: партнерство ученых, методистов, преподавателей, учителей и школьников; привлечение педагогов к научно-исследовательской, экспериментальной деятельности; обучение учащихся через исследования. Конструируется процесс подготовки учителей к прикладным научным исследованиям. Выделены его организационные условия. Аргументированы четыре взаимосвязанных этапа обучения. Анализируются мотивы, затруднения педагогов в процессе научно-исследовательской работы. Выявлены благоприятствующие исследовательской деятельности факторы. Обозначены показатели готовности педагогов к экспериментальной работе. По результатам наблюдений, изучения состояния преподавания учебных предметов, анализа данных анкетирования оценивается результативность работы научно-педагогического кластера.

Кластер, взаимодействие, непрерывное обучение, инновация, научно-исследовательская деятельность, педагог, дополнительное профессиональное образование, конкурентоспособность

Короткий адрес: https://sciup.org/140246446

IDR: 140246446 | УДК: 378.091.398

Текст научной статьи Научно-педагогический кластер непрерывного профессионального образования педагогических кадров

Условия развития современного образования требуют объединения научных исследований и технологических разработок с их практической реализацией непосредственно в педагогической практике, создания научно-практических циклов и комплексов. Новый этап связи науки и практики привлекает всех участников образовательного процесса к исследовательской работе, экспериментированию.

Проблема исследования и обоснование ее актуальности. Кластерный подход является актуальным и перспективным вектором модернизации образовательной системы, обеспечения ее конкурентоспособности и адекватности запросов социума. В литературе описан результативный опыт функционирования образовательных кластеров с участием высших и средних профессиональных образовательных организаций. Они ориентированы на подготовку конкурентного специалиста к работе с современными технологиями. Иногда в них включается система постдипломного образования. Кластер частично напоминает известные организационные формы, такие как консорциум, концерн, корпорация. Однако у него более гибкая конструкция. Как правило, добавление нового партнера усиливает его деятельность, а исключение какого-то элемента не приносит фатальных последствий. Кластер - это не механическое объединение организаций, а новая форма партнерства, социального полилога. Часто этот термин используется в контексте инновационности, т. е. кластерный подход характерен для инновационного общества, нацелен на инновационное обучение и создание инновационного продукта.

Своевременность обращения к данному подходу объясняется преимуществами такой организационной формы объединения усилий заинтересованных сторон и возможностью личностного и профессионального развития участников кластера. Кластер создает условия для применения разных способов работы, в том числе присущие специалистам из других сфер деятельности. Для педагогов появляется возможность выйти за рамки своей привычной профессиональной практики и адаптироваться к быстросменяемой социальной и профессиональной реальности. Организованное таким образом взаимодействие позволяет по-другому увидеть возможности существующих и потенциальных связей школ с разными структурами: организациями высшего профессионального образования, научно-исследовательскими институтами, государственными органами, общественными и коммерческими организациями и другими, осуществить личностно значимые проекты. Кластер предоставляет возможность так организовать коллективное творчество, что реально растет уровень развития каждого участника.

Обзор литературы. На основании анализа отечественных и зарубежных публикаций можно сгруппировать различные определения кластера. Образовательный кластер - система обучения, взаимообучения и самообучения на основе интеграции науки, технологий и образования. [1]. Научно-образовательный кластер - это подготовка успешного специалиста в непрерывной цепочке: общее - профессиональное - дополнительное образование [2]. Под образовательным кластером также понимают «соединение работодателя и образовательных учреждений при помощи комплекса сквозных программ» [3, с. 92]. Часто используется эпитет «инновационный». Такой кластер определяется как отраслевое объединение вузов, производства, научно-исследовательских лабораторий в целевые зоны для разработки, внедрения и обучения использованию инновационного продукта [4].

Используя подход, предложенный Т. И. Шамовой [5], под научно-педагогическим кластером будем понимать организационную форму объединения усилий заинтересованных сторон для обеспечения непрерывного устойчивого развития участников и всей структуры. Кластерная консолидация дает возможность:

‒ выявить скрытые проблемные зоны, сдерживающие факторы, слабые звенья в педагогических процессах;

‒ объединить преимущества каждого участника для оптимизации работы;

‒ использовать инструментарий эффективного взаимодействия для гармоничного сочетания интеграции и соперничества;

‒ осуществлять научное планирование от будущего к настоящему;

‒ результативно задействовать механизмы взаимо- и саморазвития;

‒ получать постоянную обратную связь за счет рефлексии деятельности;

‒ разумно отбирать, адаптировать или создавать педагогические инновации, осваивать их и внедрять в педагогическую практику;

‒ создавать новое синергетическое качество обучения.

Целью исследования является обоснование использования научно-педагогического кластера в дополнительном профессиональном обучении педагогов.

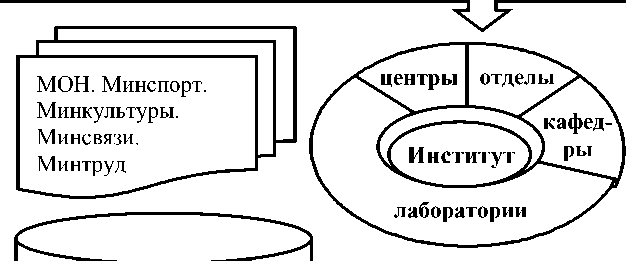

Предлагаемый ракурс кластерного подхода будет целенаправлен на обеспечение непрерывного опережающего образования педагогиче- ских, руководящих, методических, научнопедагогических кадров (рис. 1).

Методология (материалы и методы). Координирующим ядром научно-педагогического кластера становится институт дополнительного профессионального образования. Полноправные участники – педагогические вузы, опорные и базовые школы, экспериментальные и стажировочные площадки, школы-лаборатории, творческие группы, методические центры, отделы образования, ассоциации специалистов, общественные организации, институты развития образования Российской Федерации, международные партнеры, другие интернациональные фундации, занимающиеся проблемами образования, фирмы и предприятия и др.

Научно-педагогический кластер

Методслужбы.

Бизнес-партнеры. Обрнадзор.

Общественные организации

Внедрение

продуктивных, рефлексивных технологий обучения

Университеты. НИИ.

Институты развития образования РФ. Медико-психологический центр

Реализация адресных программ для педагогов с особыми потребностями

взрослых

Расширение образовательной инфосферы

Международные фундации. Педагогические издательства. Центры творчества

Фасилитация непрерывного развития профессионализма педагогических кадров

Мониторинг качества дополнительного профессионального образования

Школы-лаборатории.

Базовые школы.

Креатив группы.

Стажерские и экспериментальные площадки

Научно-методическое сопровождение внедрения инноваций в педагогическую практику

Рис. 1. Модель научно-педагогического кластера

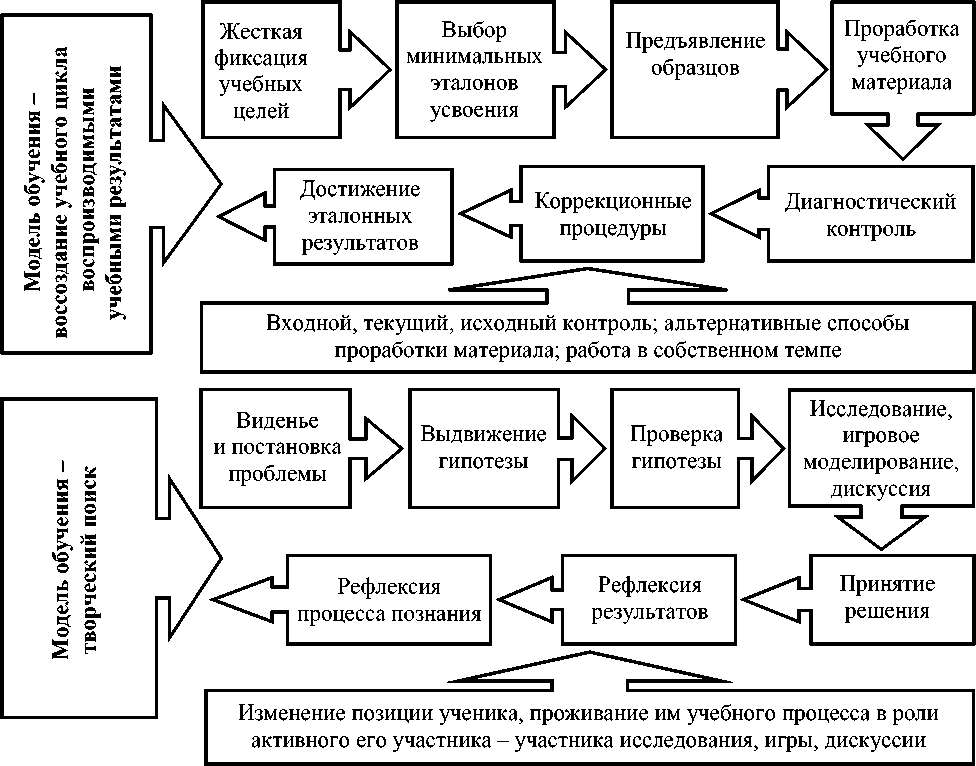

Рис. 2. Альтернативные модели обучения

Результаты и их описание. По данным тестирования (1200 респондентов), только 10,3% учителей региона имеют высокий, теоретикометодологический уровень исследований, 22,7% – методический, 42,5% – технологический.

Анализ мотивов удостоверяет, что 60% учителей рассматривают исследовательскую работу как средство самореализации и творческого развития; 12% – отмечают ее влияние на повышение авторитета педагога и статуса образовательной организации; 28% – связывают исследования с профессиональным усовершенствованием, 4% – с возможностью освоения новых компетенций. Названы основные трудности, с которыми сталкивается педагог при проведении исследований:

‒ незнание методологии научного исследования, недостаток адаптированной для учителей специальной литературы (66%);

‒ загруженность рутинной работой, нехватка времени (43%);

‒ выход из «зоны комфорта» (7%).

Выявлены факторы благоприятствующие, по мнению педагогов, научно-исследовательской работе:

‒ поддержка администрации образовательной организации (58%);

‒ оттачивание исследовательских навыков (19%);

‒ совершенствование методик развития ученического творчества (30%).

Среди причин, которые препятствуют научной работе в образовательном процессе, были названы:

‒ уверенность некоторых педагогов, что научная деятельность им несвойственна;

‒ наукообразность образовательного процесса, то есть оторванность от жизни.

Включение педагогов в научно-исследовательскую работу дает интересные результаты для кластера, подтвержденные наблюдениями, изучением состояния преподавания учебных предметов, анализом анкетирования:

-

‒ активное объединение ученых, методистов и практиков в исследовательские группы;

-

‒ установление более тесных связей старшего и младшего поколений;

-

‒ поддержка профессионального роста;

-

‒ формирование навыков разработки научной проблемы;

-

‒ научное осмысление образовательного процесса, адаптация в научном мире;

-

‒ формирование индивидуального стиля творческой деятельности;

-

‒ активизация инновационной работы;

-

‒ усиление мотивации самосовершенствования у молодых специалистов;

-

‒ активное сотворчество;

-

‒ обучение учащихся через исследования.

Обсуждение. Работа в кластере позволяет решить главную проблему – изменение педагогического сознания учителя, формирование у него современной методологической культуры, исследовательской позиции в обучении и воспитании.

Подготовка педагогов к научно-исследовательской деятельности осуществляется в институте дополнительного профессионального образования с привлечением ресурсов других участников кластера и строится на следующих принципах:

-

‒ концептуальная обоснованность;

-

‒ стратегическая направленность;

-

‒ позитивная прогностичность;

-

‒ ориентация на развитие и саморазвитие;

-

‒ поисковая, творческая направленность;

-

‒ методическая оснащенность;

-

‒ сотрудничество;

‒ адаптивность.

Конструирование дополнительных профессиональных программ по целевой подготовке педагогов к научно-исследовательской, экспериментальной деятельности осуществляется с использованием системнодеятельностного, рефлексивного и индивидуально-творческого подходов. На всех этапах обучения задействованы мотивационные упражнения, система стимулов для полного погружения в исследовательское простран- ство. Активная исследовательская позиция поддерживается самоанализом, осмыслением ценности проводимой работы, отслеживанием развивающей результативности. Творческий поиск, мозговые штурмы, моделирование способствуют избавлению от ненужных стереотипов мышления, формированию авторских педагогических продуктов.

Управление процессом подготовки педагога к экспериментальной, научно-исследовательской работе реализуется с помощью определенных организованных условий:

-

‒ психодиагностика исследовательской и инновационной готовности;

-

‒ преемственность этапов обучения;

-

‒ системное развитие творческой активности;

-

‒ синтез теоретико-методологической, психолого-педагогической и практической подготовки;

-

‒ создание атмосферы творческой тревожности;

-

‒ обеспечение метапредметного взаимодействия, когнитивной интеграции по проблемам научных исследований;

-

‒ формирование исследовательской культуры;

-

‒ включение педагогов в прикладные исследования на экспериментальных площадках, в школах, лабораториях;

‒ критериальное оценивание динамики освоения исследовательских компетенций.

Подготовка педагога к научно-исследовательской, экспериментальной деятельности проходит четыре этапа. Первый этап – углубление аналитических, прогностических компетенций педагога, освоение приемов творческой деятельности: использование знаний в нестандартных ситуациях, распознавание проблемы в привычных процессах, видение альтернативных решений, комбинирование традиционных и инновационных приемов деятельности и др.

Второй этап – изучение методологии педагогического исследования, творческая интерпретация альтернативных педагогических подходов и т. д.

Третий этап – освоение технологии эксперимента, алгоритмов исследования, методик обобщения авторского опыта и составления авторских программ, техник прогнозирования результатов нововведения, методов статистической обработки результатов.

Четвертый этап – стажировка на экспериментальной площадке, внедрение инновации, текущая коррекция, мониторинг результативности. Связующим звеном всех этапов является самообразование при кластерном взаимодействии. Главным фактором экспериментальной, научно-исследовательской подготовки педагога является развитие его индивидуального стиля деятельности.

Анализ практики обучения педагогов научно-исследовательской работе позволил выделить показатели их готовности:

‒ способность к самоуправлению;

‒ стремление к творческим результатам;

‒ готовность к восприятию нового;

‒ владение рефлексивными и аналитическими методами;

‒ способность к нестандартным решениям;

‒ стремление к самообразованию, саморазвитию;

‒ готовность к сотрудничеству;

‒ умение компилировать инновационный опыт коллег под задачи своего исследования.

Заключение

Таким образом, научно-педагогический кластер интегрирует и развивает образовательный, научный, инновационный потенциал, входящих в него организаций и учреждений. Его стержневая задача не только создание прогрессивных образовательных услуг, а обучение конкурентной личности, способной продуктивно работать и развиваться в инновационном обществе. Ключевыми акцентами научно-педагогического кластера являются:

‒ партнерство ученых, методистов, преподавателей, учителей и школьников;

‒ привлечение педагогов к научно-исследовательской, экспериментальной деятельности;

‒ обучение учащихся через исследования.

Кластерный подход позволяет максимально использовать как внутренние, так и внешние факторы развития. Кластерное взаимодействие предоставляет возможность интенсифицировать научно-исследовательскую деятельность всех субъектов, подготовить научный резерв из практических работников, повысить целевую, ресурсную, технологическую, социальную эффективность работы.

Список литературы Научно-педагогический кластер непрерывного профессионального образования педагогических кадров

- Растворцева, С. Н. Идентификация и оценка региональных кластеров / С. Н. Растворцева, Н. А. Череповская // Экономика региона. - 2013. - № 4. - С. 123-133. - Текст: непосредственный.

- Соколова, Е. И. "Образовательный кластер" в понятийном поле современной педагогики / Е. И. Соколова. - Текст: электронный // Непрерывное образование: XXI век. - 2014. - Выпуск 2 (6). - URL: https://lll21.petrsu.ru/ journal/article.php?id=2371 (дата обращения: 26.12.2018).

- Анисцына, Н. Н. Инновационный научно-образовательный кластер как способ организации инновационной деятельности в вузе / Н. Н. Анисцына. - Текст: непосредственный // Креативная экономика. - 2010. - № 4 (40). - С. 91-97.

- Терешин, Е. М. Современная дефиниция понятия "кластер" и подходы к формализации этого явления / Е. М. Терешин, В. М. Володин. - Текст: непосредственный // Экономические науки. - 2010. - № 2 (63). - С. 164-167.

- Шамова, Т. И. Кластерная организационная технология в развитии и саморазвитии участников образовательного процесса / Т. И. Шамова. - Текст: непосредственный // Теория и практика реализации компетентностного подхода в управлении развитием субъектов образовательного процесса: сб. статей. - Москва: Прометей, 2008. - С. 15-25.