Научно-технологическое развитие Новосибирской области: состояние и проблемы

Автор: Терешкина Н.Е., Халтурина О.А.

Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 5-1, 2025 года.

Бесплатный доступ

Ведущая роль в инновационном развитии и построении технологического суверенитета России отводится научно-технологическим инновациям и отдельным передовым территориям государства, способным выступать основной движущей силой перехода от экстенсивного к интенсивному росту. Изучение феномена формирования точек роста новаций на отдельных территориях и постепенного их преобразования в полноценные инновационные экосистемы выступает актуальным направлением исследования. В статье авторами по данным Новосибирской области рассмотрены региональные стратегические и тактические законодательно-нормативные документы, регулирующие научно-технологическую сферу региона; проанализированы статистические данные, отражающие состояние научно-исследовательских разработок, их финансирования и уровня инновационной активности в области за последние десять лет; проведена оценка эффективности реализации государственной и областной программ, поддерживающих научно-технологическую сферу; выявлен потенциал научно-технологической сферы исследуемого региона и основные проблемы, препятствующие его дальнейшему развитию.

Научно-технологическая сфера, инновационная деятельность, научно-исследовательские работы, государственная программа, Новосибирская область

Короткий адрес: https://sciup.org/142244442

IDR: 142244442 | УДК: 330.341.1

Текст научной статьи Научно-технологическое развитие Новосибирской области: состояние и проблемы

Наука и технологии способны эффективно стимулировать эндогенную силу экономического и промышленного развития отдельной социально-экономической системы. Фундаментальные исследования выступают основой инновационного процесса, а наука является связующим звеном в нем. Для полноценной реализации стратегии инновационного развития страны необходимо осуществить интеграцию всех этапов и элементов инновационного процесса, создать полноценную цепочку трансформации научно-технологических достижений в производство нового продукта и его появление на рынке.

Проблематика формирования и развития региональной инновационной системы (РИС) достаточно широко представлена в работах отечественных авторов. Так В.В. Мат- веев [3] подчеркивает, что в России имеются значительные препятствия в формировании РИС на отдельных территориях, что связано с их значительными отличиями в имеющемся потенциале и низкой способностью к рези-льентности. О.Ю. Смыслова и Н.В. Иванова в своей статье [8] подчеркивают важность наличия разветвленной научно-технологической инфраструктуры для дальнейшего развития РИС в стране. В целом необходимо отметить, что в научной мысли XXI в. РИС трансформируются из закрытых в открытые системы, которые напрямую зависят от внешних факторов. Также, в отличие от традиционных исследований 1990-х и начала 2000-х гг., теории РИС постепенно с 2005 г. диверсифицируются. Исследователи РИС уделяют больше внимания влиянию глобализации на развитие инноваций в отдельных регионах, рассматривая перспективы сочетания глобальных знаний со спецификой и возможностями территории, а также участие в этом процессе различных акторов. Пересмотрено и значение самих инноваций в РИС, которые теперь представляют собой фактор, направленный на решение социально-экономических и экологических проблем региона, вместо способа повышения его конкурентоспособности, т.е. выделяется социальная ценность инноваций, влияние различных типов акторов на их динамику и изменение РИС. Все указанные аспекты тесно связываются между собой в научных исследованиях и постепенно трансформируются в понятие региональной инновационной экосистемы [3, 8-11].

В новой концепции региональной инновационной экосистемы отдельные территории выступают важным пространственным носителем инновационной деятельности, а их способность выстраивать полноценный инновационный процесс является основой для дальнейшего качественного развития как самого региона, так и страны в целом. Причем для эффективного функционирования такой экосистемы государству необходимо закладывать основы системы научнотехнической и инновационной политики, включающей соответствующие элементы, субъектов, ассоциации, отрасли, регионы и взаимосвязи между ними.

Целью исследования является оценка уровня развития, в т.ч. за счет поддержки региональных органов власти, и выявление основных проблем в научно-технологической сфере Новосибирской области как террито- рии, имеющей потенциал в формировании устойчивой модели национальной инновационной системы.

Материал и методы исследования

Для достижения цели исследования применялись такие общие и специальные методы познания, как гипотетико-дедуктивный метод, метод анализа систем знаний, формализации, визуализации, сравнения, синтеза, индукции и обобщения.

При написании работы использовались официальные статистические данные, годовые отчеты региональных органов власти.

Результаты исследования и их обсуждение

Новосибирска область (далее НСО) благодаря наличию значительного научного задела, во многом сформированного еще при СССР, обладает весомым научно-технологическим потенциалом в России. Передовыми направлениями научных исследований и разработок (далее НИР) выступают ИТ-, био- и нанотехнологии, биомедицина, генетика, ядерные изыскания, машино- и приборостроение, нефте- и газопереработка, автоматизация промышленности, безопасность и оборона. Основными инфраструктурными объектами, способствующими НИОКР, выступают Академгородок, «Сибирский биотехнологический научно-образовательный центр» (проект СиббиоНОЦ)», вузы, научно-исследовательские организации и высокотехнологичные предприятия, расположенные на территории НСО. В регионе в 2023 г. функционировало 5 институционально оформленных кластеров. Поддержка фундаментальных исследований осуществляется Российским научным фондом.

В НСО на ежегодной основе проводятся специальные мероприятия, направленные на формирование и продвижение научнотехнологических идей, к которым относятся площадка открытых коммуникаций «OpenBio», Сибирская венчурная ярмарка и Международный форум технологического развития «Технопром». В рамках форума «Технопром» в 2024 г. помимо более 200 запланированных мероприятий была представлена выставка достижений науки и техники, содержащая 190 экспонатов вузов и научно-исследовательских центров в сферах робото- и медтехники, приборостроения, энергетики, систем беспилотного управления и новых материалов.

Таблица 1

Основные показатели научно-технологической сферы НСО [4, 7]

|

Наименование показателя |

2013 |

2021 |

2022 |

2023 |

Изменения 2023 г. к 2013 г. |

|

|

в ед. изм. |

в проц. |

|||||

|

1. Списочная численность работников, выполнявших НИР, чел. |

21 444 |

20 868 |

20 399 |

20 526 |

-918 |

95,7 |

|

2. Число организаций, выполнявших НИР (без субъектов МП), ед. |

118 |

116 |

112 |

109 |

-9 |

92,4 |

|

3. Затраты на НИР (без субъектов МП), млн руб., в т.ч.: |

18 074,8 |

32 254,8 |

35 391,3 |

43 495,1 |

25420,3 |

240,6 |

|

3.1 внутренние затраты |

16 358,9 |

30 996,2 |

34 070,7 |

41 612,5 |

25253,6 |

254,4 |

|

3.2 внешние затраты |

1 715,9 |

1 258,6 |

1 320,6 |

1 882,6 |

166,7 |

109,7 |

|

4. Поступление патентных заявок, ед. |

815 |

695 |

683 |

546 |

-269 |

67,0 |

|

5. Выдача патентов, ед. |

659 |

530 |

528 |

492 |

-167 |

74,7 |

|

6. Разработанные передовые производственные технологии, ед. |

26 |

41 |

60 |

44 |

18 |

169,2 |

|

7. Используемые передовые производственные технологии, ед. |

2 619 |

3 549 |

3 714 |

3 784 |

1 165 |

144,5 |

|

8. Уровень инновационной активности организаций, % |

9,9 |

8,8 |

11,0 |

12,2 |

2,3 |

123,2 |

|

9. Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, % |

9,4 |

18,5 |

22,0 |

21,9 |

12,5 |

233,0 |

|

10. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме, % |

9,3 |

3,3 |

4,9 |

5,8 |

-3,5 |

62,4 |

|

11. Удельный вес затрат на инновационную деятельность в общем объеме отгруженных товаров, работ, услуг, % |

1,8 |

1,3 |

1,5 |

1,7 |

-0,1 |

94,4 |

Анализ статистических данных, отражающих состояние НИР в НСО за последние десять лет, сведен в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, тенденции в НСО, связанные с сокращением численности научно-исследовательских кадров и организаций, схожи с общероссийскими. Так, за период с 2013 по 2023 гг. количество работников, осуществляющих НИР, сократилось на 918 чел., а организаций – на 9 ед. Что касается роста затрат на НИР, то они превышают официальный уровень инфляции за анализируемый период, соответственно можно утверждать об их реальном увеличении. Просматривается значительное снижение в поступлении заявок и выдачи патентов, на 269 и 167 ед. соответственно. Количество разработанных и используемых производственных технологий растет. Прослеживается увеличение инновационной активности на 2,3% и удельного веса организаций, реализующих технологические инновации, на 12,5%, но удельный вес инновационных товаров в общем объеме реа- лизации в регионе за последние десять лет снизился на 3,5%.

Опираясь на официально размещенные статистические сведения о выполнении НИР НСО за период 2008-2024 гг., можно провести трендовый анализ и спрогнозировать на 2025-2026 гг. значение списочной численности работников и число организаций, выполняющих НИР, а также показатели внутренних и внешних затрат на НИР. Поскольку наблюдается тенденция к изменению по годам указанных показателей с непостоянной скоростью, целесообразно построить полиномиальный тренд (рисунок 1).

Как можно видеть из рисунка 1, прогнозное для 2025-2026 гг. значение списочной численности работников, выполнявших НИР, составило 18 669 и 18 039 чел., число организаций, участвующих в НИР – 104 и 100 ед., внутренние затраты на НИР – 48 922,5 и 53 483,0 млн руб., внешние затраты на НИР – 2400,0 и 2719,7 млн руб. соответственно.

Рис. 1. Прогноз выполнения НИР НСО на 2025-2026 гг. [4]

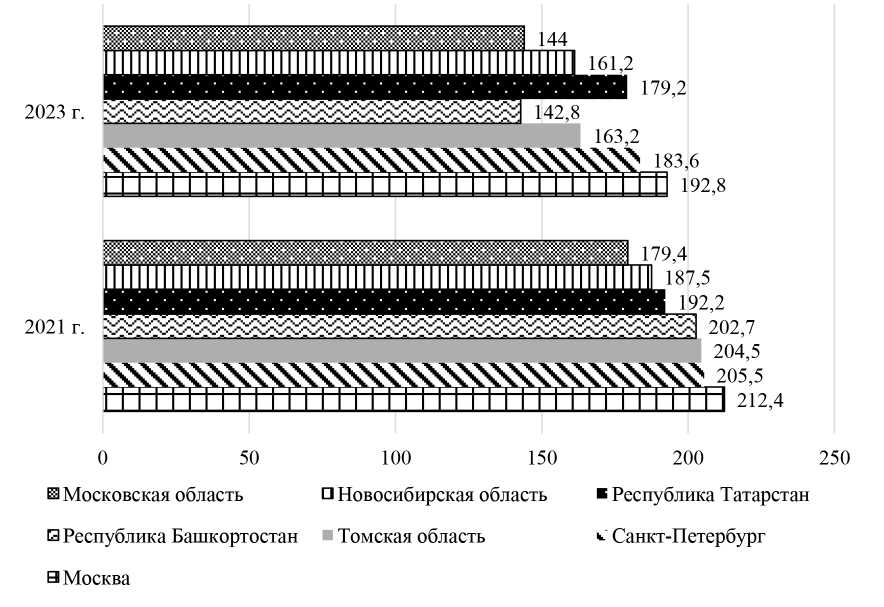

Рис. 2. Итоги национального рейтинга научно-технологического развития субъектов РФ, по данным Минобрнауки, баллов [5]

Проведенный анализ показывает, что в ближайшие годы внутренние и внешние затраты на НИР будут возрастать, что логично и связано с инфляционными процессами в экономике; при этом количество организаций и их работников, выполняющих НИР, будет снижаться. По мнению авторов, в целом в ближайшие годы прогнозируемые тенденции в НСО можно охарактеризовать как негативные, что подтверждается рейтингом, приведенным далее.

Несмотря на значительный потенциал в научно-технологической сфере, рейтинговые значения показывают, что НСО отстает от ежегодных регионов-лидеров (г. Москвы, г. Санкт-Петербурга и Республики Татарстан), что можно увидеть из диаграммы на рисунке 2. На рассматриваемой территории вместо НИР наиболее активно развиваются такие секторы услуг, как торговля, транспортная логистика и пр.

Анализируя данные рисунка 2 необходимо указать, что все рассматриваемые регионы в 2023 г. по сравнению с 2021 г. снизили суммарные значения набранных баллов; наибольшее падение наблюдается у Республики Башкортостан (на 59,9 баллов), НСО потеряло 26,3 балла.

Принятие новой Стратегии от 2024 г. повлекло изменение госпрограммы в исследуемом регионе. НСО с 2024 г. участвует в пилотном проекте, организованном для 20 передовых областей России (лидеров Национального рейтинга за 2021 г.) и направленном на развитие научно-технологической сферы с учетом особенностей и потенциала региона. Итоговым документом выступает госпрограмма, введенная Постановлением Правительства НСО от 31.12.2019 г. №528-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Научнотехнологическое развитие Новосибирской области» (с изменениями на 28.08.2024 г.). Таким образом, ответственность за научно-технологическое развитие России постепенно перемещается с федерального на региональный уровень. И соответственно региональным органам власти необходимо будет проявлять значительную инициативу и активность в этом процессе, что не всегда возможно на практике.

Итоги реализации в НСО указанной выше госпрограммы за 2020-2023 гг. можно увидеть в таблице 2.

Анализ данных, приведенных в таблице 2, показывает, что количество установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации ГП «Научно-технологическое развитие НСО» и объемы ее финансирования ежегодно увеличивались. Наибольшим источником финансирования, более 80%, выступали средства областного бюджета.

Паспорт обновленной госпрограммы включает период ее реализации с 2024 по 2030 гг. и основную цель: стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности в НСО и обеспечение ежегодного присутствия НСО в десятке ведущих субъектов РФ в Национальном рейтинге научно-технологического развития субъектов РФ до 2030 г.

Таблица 2

Результаты реализации ГП «Научно-технологическое развитие НСО» [2]

|

Наименование показателя |

2020 |

2021 |

2022 |

2023 |

Изменения 2023 г. к 2020 г. |

|

|

в ед. изм. |

в проц. |

|||||

|

1. Количество установленных целевых индикаторов, шт. |

15 |

15 |

18 |

19 |

3 |

126,7 |

|

2. Количество достигнутых или перевыполненных целевых индикаторов, шт. |

12 |

13 |

17 |

18 |

6 |

150,0 |

|

3. Фактически использованный объем финансирования мероприятий из всех источников, тыс. руб. из них: |

334 681,8 |

490 843,4 |

977 960,4 |

1 320 605,4 |

985 923,6 |

394,6 |

|

3.1. Средства областного бюджета, тыс. руб. |

214 299,9 |

357 544,9 |

858 726,0 |

1 131 772,2 |

917 472,3 |

528,1 |

|

3.2. Внебюджетные средства, тыс. руб. |

120 381,9 |

133 298,5 |

119 234,4 |

188 833,2 |

68 451,3 |

156,9 |

Не совсем понятно, почему ответственный исполнитель Министерство науки и инновационной политики НСО в основной цели откорректированной ГП «Научнотехнологическое развитие НСО» включает регион в десятку лидеров научно-технологического развития, если область в 2022 г. вошла в первую пятерку. Сохранение такой тенденции было бы оправдано и в стратегической перспективе до 2030 г. Также в обновленной госпрограмме содержится всего 4 ее показателя, т.е. их количество значительно сократилось по сравнению с тем, которое было ранее (см. данные табл. 2).

Запланированный объем финансирования ГП «Научно-технологическое развитие НСО» за 2024-2030 гг. составляет 8 967,3 млн руб., в т.ч. из бюджета РФ – 7 170,0 млн руб., из внебюджетных источников – 1 797,3 млн руб. [2]. Но в паспорте программы при ежегодном распределении указанных выше финансовых ресурсов происходит их уменьшение, а не рост. Так, уже в 2025 г. выделяемая общая сумма уменьшается в 2,5 раза по сравнению с запланированной на 2024 г. (1 095,6 млн руб. против 2 728,7 млн руб.).

Помимо указанных проблемных аспектов, отечественные авторы, которые исследовали состояние научно-технологического развития НСО, выделяют такие, как отсутствие инновационной культуры в регионе, выражающейся в неспособ- ности инноваторов презентабельно представить (или при необходимости откорректировать) свой инновационной проект потенциальному инвестору; недостаточный уровень финансирования инноваций [1, с. 277-292]; неспособность количественные показатели преобразовывать в качественные в реально разработанных и реализуемых критических и сквозных технологий [6, с. 220-237].

Заключение

К основным положительным характеристикам научно-технологической сферы НСО можно отнести: наличие значительного количества научно-исследовательских кадров и организаций; постепенное формирование современной инновационной инфраструктуры; высокие рейтинговые показатели среди большинства регионов; продуманная политика и проработанная программа поддержки инноваций со стороны региональных органов власти.

Выявлены следующие основные недостатки: отсутствие четкой и взвешенной стратегической линии поведения в федеральной политике, направленной на научно-технологическое развитие; отставание по основным показателям от регионов-лидеров и в целом снижение значительной части показателей; плановое уменьшение объемов федерального финансирования ГП «Научнотехнологическое развитие НСО» с 2025 г.