Научно-технологическое развитие России: оценка состояния и проблемы финансирования

Автор: Мазилов Евгений Александрович, Давыдова Арина Александровна

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 5 т.13, 2020 года.

Бесплатный доступ

В современных условиях быстрой цикличности экономических процессов возрастает актуальность задач, связанных с обеспечением устойчивых темпов роста экономики. Существующий опыт однозначно указывает на то, что устойчивости можно добиться, лишь обеспечив должный уровень и темпы научно-технологического развития. При этом в связи с глобализацией, интеграцией и развитием цифровых технологий на первый план выходит реализация концепции пространственного развития. Цель работы заключается в оценке научно-технологического развития России в контексте международных сопоставлений и исследовании системы финансирования НИОКР в стране. Исходя из цели в статье рассмотрена эволюция подходов к научно-технологическому развитию территорий, выявлена необходимость формирования в России единого научно-технологического пространства, которое позволит снизить существующие диспропорции и обеспечить равномерность развития регионов; обоснована важнейшая роль финансовой подсистемы в формировании единого пространства; проведен анализ ее состояния. Он показал, что сложившаяся в России система финансирования исследований и разработок противоположна мировым тенденциям. Обозначено, что решающую роль в процессах финансирования по-прежнему играет государство; показана низкая эффективность этой системы; разработаны рекомендации по улучшению и оптимизации системы финансирования НИОКР: формирование региональных фондов научной, научно-технической и инновационной деятельности, повышение доступности федеральных источников финансирования НТР в регионах и эффективности венчурной деятельности в РФ. Дальнейшие этапы исследования будут связаны с изучением остальных базовых подсистем научно-технологического пространства (организационно-управленческой, информационной, образовательной / кадровой и др.), а также выработкой практических рекомендаций по их развитию, повышению эффективности и гармоничности их взаимодействия и функционирования.

Единое научно-технологическое пространство, факторы, дифференциация территорий, финансирование научной, научно-технической и инновационной деятельности, фонды поддержки, инструменты стимулирования

Короткий адрес: https://sciup.org/147225285

IDR: 147225285 | УДК: 338.32 | DOI: 10.15838/esc.2020.5.71.3

Текст научной статьи Научно-технологическое развитие России: оценка состояния и проблемы финансирования

Реализация национальных целей и задач, связанных с повышением конкурентоспособности на внешних рынках, ростом уровня благосостояния населения, а также обеспечением национальной безопасности, невозможна без опоры на научно-технологический базис. Как показывает зарубежный опыт [1], только государства, определившие для себя развитие науки, технологий и инновационной деятельности в качестве стратегического императива, смогли добиться устойчивого социально-экономического развития.

Не менее актуальна данная задача и для России. После перехода 30 лет назад на рыночные рельсы так и не удалось обеспечить повышение эффективности научно-технической деятельности и достигнуть необходимого уровня ее конкурентоспособности [2]. Эта проблема усугубляется постоянным ускорением научнотехнологического прогресса. Ее важность и актуальность упоминается в выступлениях Президента РФ. Так, в послании Федеральному Собранию в феврале 2020 года В.В. Путин отметил: «Сегодня скорость технологических изменений в мире многократно возрастает, и мы должны создать собственные технологии и стандарты по тем направлениям, которые определяют будущее»1.

Актуальность научно-технологического развития для государства подчеркивается и в принятом к реализации нацпроекте «Наука»2, где одной из важнейших задач заявлено «обеспечение присутствия Российской Федерации в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития».

В то же время глобализация и углубление интеграции, постоянное развитие новых технологий ведут к тому, что расстояния и месторасположение субъектов научной, научнотехнической и инновационной деятельности становятся все менее важными факторами. При этом уровень дифференциации регионов России по важнейшим показателям развития науки и технологий продолжает увеличиваться. Только по показателю «доля затрат на научные исследования и разработки в ВРП» разница между регионом-лидером и регионами-аутсайдерами составляет более 140 раз; по показателю «численность персонала, занятого исследованиями и разработками, чел. на 10 тыс. чел. населения» – более 160 раз (в 2018 году, по данным Росстата).

Обеспечение научно-технологического развития страны невозможно в условиях, когда регионы столь значимо разнятся по уровню развития, что приводит к усилению концентрации всех ресурсов на отдельно взятых территориях и перетоку в них и без того незначительных ресурсов других территорий. С точки зрения авторов, выравнивание сложившейся ситуации возможно только при формировании единого научно-технологического пространства в границах целого государства.

В России концепция пространственного развития является одним из императивов. В 2019 году была принята Стратегия пространственного развития РФ на период до 2025 года3. В ней предполагается обеспечить повышение конкурентоспособности экономики субъектов РФ посредством реализации конкурентных преимуществ через развитие их перспективных экономических специализаций, которые включают как эффективные существующие, так и потенциально эффективные отрасли экономической специализации. Согласно данным Стратегии, «деятельность профессиональная, научная и техническая» отмечена как перспективная применительно к более чем 50% субъектов РФ (48 ед.), что свидетельствует о наличии существенного задела научной, научно-технической и инновационной деятельности во многих регионах.

Таким образом, обеспечение научно-технологического развития через формирование единого научно-технологического пространства (НТПр) страны видится наиболее оптимальным вариантом для обеспечения конкурентоспособности государства в целом и снижения межрегиональных диспропорций развития. Важно понимать, что такой подход позволяет сконцентрировать возможности каждого субъекта РФ на тех подсистемах научно-технологического пространства и направлениях деятельности, по которым есть либо определенный задел, либо потенциал развития.

В связи с этим цель исследования заключается в оценке научно-технологического развития России в контексте международных сопо- ставлений и исследовании системы финансирования НИОКР в стране. Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи: рассмотреть теоретико-методологические подходы к научно-технологическому развитию и пониманию сущности научно-технологического пространства; проанализировать ключевые тенденции и проблемы научнотехнологического развития России; исследовать систему финансирования НИОКР на федеральном уровне; обосновать приоритетные направления и инструменты совершенствования системы финансирования НИОКР в России в целях достижения задач, поставленных в национальных проектах.

Научная новизна работы состоит в развитии теоретико-методологических аспектов формирования НТПр, обосновании роли финансовой подсистемы в создании единого пространства, а также проведении анализа ее состояния; разработке рекомендаций по улучшению и оптимизации системы финансирования НИОКР как на федеральном, так и региональном уровне.

Теоретические аспекты исследования

Вопросы пространственного развития экономики и ее отдельных подсистем являются предметом научных исследований начиная с XIX века. При этом в последние годы, в связи с процессами глобализации, цифровизации всех сторон общественной жизни, стираются межгосударственные и межрегиональные границы, образуется единое пространство, субъекты которого получают б о льший эффект от взаимодействия друг с другом и от синергии этих взаимоотношений, чем если бы находились вне его [3].

Теория научно-технологического развития, берущая свое начало в работах Й. Шумпетера (теория инноваций) [4], на протяжении всего XX и XXI вв. претерпевала значительные принципиальные изменения. Теория инноваций Й. Шумпетера вписывается в концепцию длинных волн Н.Д. Кондратьева [5], который доказывает цикличность процессов развития экономики и технологий. Во многом идеи Кондратьева легли в основу теории диффузии инноваций Т. Хегерстранда [6], интересной тем, что учитывает теорию размещения, т. е. пространственные аспекты развития процессов диффузии технологий.

Основу теории научно-технологического и инновационного развития заложила концепция «полюсов роста» Ф. Перру [7]. В его исследованиях указывается на то, что неравенство экономических субъектов, возникающее по естественным причинам, позволяет формировать в пространстве точки развития, которые, играя роль локомотивов, аккумулируют вокруг себя экономических агентов, тем самым формируя агломерации. В дальнейшем данная теория нашла свое отражение в появлении технополисов и иных форм устройства научно-технологической и инновационной деятельности.

К концептуальным подходам к описанию процессов организации инновационной деятельности следует отнести и теорию технологических укладов (Д.С. Львов, С.Ю. Глазьев) [8]. Под последними понимаются группы сопряженных производств, связанных друг с другом однотипными технологическими цепями [9]. Параллельно с теорией технологических укладов в исследованиях М. Портера активно развивалась теория кластеров [10]. Один из основных ее тезисов заключается в том, что наиболее конкурентоспособные компании концентрируются на одной территории, что связано с волновым характером инновационного развития и особенностями диффузии инноваций.

Следующим этапом эволюции теории управления научно-технологическим и инновационным развитием стало формирование концепции национальных инновационных систем (К. Фримен, Б. Лундвалл, Р. Нельсон) [11; 12; 13].

Под национальной инновационной системой (НИС) понимается совокупность различных институтов, которые совместно и каждый в отдельности вносят свой вклад в создание и распространение новых технологий, образуя организационно-правовую основу, служащую правительствам для формирования и реализации политики, влияющей на инновационный процесс [14]. Данная концепция имеет положительный опыт реализации в США, Японии и ряде экономически развитых стран.

Происходящие глобальные изменения, развитие технологий, связанных с четвертой промышленной революцией, определяют и необходимость изменения подходов к управлению научно-технологическим развитием. Существу- ющие модели инновационного развития нуждаются в корректировке, поскольку в современных условиях изменяются базовые принципы взаимодействия, организации процессов управления в научной, научно-технической и инновационной деятельности. Кроме того, имеющиеся подходы не позволяют решить одну из наиболее актуальных проблем – сокращение уровня дифференциации в развитии территорий. С позиции авторов необходимо вести речь не о создании полюсов роста (например, кластеров), национальных инновационных систем и т. д., а акцентировать внимание на комплексном развитии пространства как единой системы взаимодействия субъектов, обладающих равными возможностями и доступом к ресурсной базе и взаимодействию.

При этом обзор литературы показал, что тематика НТПр пока не нашла должного отражения в исследованиях. В то же время практические шаги по решению проблемы формирования единого пространства уже реализуются. Большинство стран СНГ намерены «осуществить переход к инновационной модели развития, которая требует смещения акцентов сотрудничества на совместную разработку и реализацию инновационных проектов и программ и создание реальных предпосылок для формирования единого научно-технологического пространства» [15]. Еще в 1997 году вступило в силу Соглашение о создании общего научнотехнологического пространства государств – участников Содружества Независимых Государств (в ред. от. 20.11.2009 г.). В монографии [16] делается вывод о том, что своевременное формирование научно-технической и инновационной политики на наднациональном уровне, а также организационно-правовых форм и механизмов стало главным ответом на вызовы научно-технического прогресса и, в частности, четвертой промышленной революции.

Исследователями представлен опыт формирования единого НТПр Союзного государства России и Беларуси, обращается внимание на проблемные аспекты реализации данного проекта [17]. Особый интерес вызывает схематизация направлений формирования и функционирования ЕНТП Союзного государства. Отмечено, что «наиболее актуальной для теоретического осмысления является разработка механизмов и инструментов формирования и реализации единой стратегии инновационного развития Союзного государства, обеспечивающей эффективность интеграции инновационных систем России и Беларуси» [17]. Эта проблема, безусловно, актуальна и для формирования единого НТПр в России.

Ученые рассматривают базовые принципы формирования единого научно-технологического пространства: концентрация совместных усилий на наиболее приоритетных направлениях инновационного развития; комплементар-ность проведения инновационного развития (исключение дублирования и оптимизация ресурсов за счет проведения совместных исследований по согласованной тематике); равнодоступность результатов НИОКР для участников совместных проектов [18]. Несмотря на то что в указанном исследовании говорится о формировании межстранового НТПр, базовые принципы характерны и применимы для одного государства (регионов как отдельных территорий внутри единого пространства).

Таким образом, вопрос о формировании единого научно-технологического пространства, способного отвечать на глобальные вызовы, является актуальной практической задачей.

В экономику термин «пространство» пришел из географии, где под ним понимается «форма существования географических объектов и явлений в пределах географической оболочки; совокупность отношений между географическими объектами, расположенными на конкретной территории и развивающимися во времени»4. В экономической теории в общем смысле под пространством подразумевается насыщенная территория, вмещающая множество объектов и связей между ними; населенные пункты, промышленные предприятия, хозяйственно освоенные и рекреационные площади, транспортные и инженерные сети и т. д. [19]. При этом в зависимости от целей исследования термин может несколько видоизменяться. Например, при социально-экономическом подходе пространство рассматривается как «система отношений между субъектами, реализующими частные экономические интересы, и как субъекты совокупного экономического процесса по формированию ожидаемых результатов их деятельности» [20]. Встречаются работы с акцентами на субъектах хозяйствования, обменивающихся сигналами в процессе хозяйственной деятельности через информационные потоки [21].

Обзор теорий управления научно-технологическим и инновационным развитием показал, что категория «научно-технологическое пространство» должна обобщать и включать ряд аспектов. В первую очередь речь должна идти о некой системе взаимодействия, лежащего в рамках нормативно-правового поля, созданного государством через нормативно-правовые акты, в том числе формирующего исследовательскую повестку. При этом взаимодействие субъектов и их доступ к существующим ресурсам необходимо формировать на паритетных основах, однако этот принцип в современной ситуации не выдерживается.

Исходя из выделенных выше критериев, в нашем исследовании под научно-технологическим пространством понимается система функционирующих и взаимодействующих в рамках существующего нормативно-правового поля в области научно-технологического развития субъектов, территориально ограниченных границами государства, деятельность которых направлена на преумножение соответствующего потенциала, достижение приоритетов государства и выравнивание диспропорций в развитии подсистем пространства.

Проведенные ранее исследования в области научно-технологического развития [3; 22] позволяют заключить, что НТПр следует рассматривать с позиции системного подхода. НТПр состоит из следующих структурообразующих элементов (подсистем): материально-технологический, финансовый, кадровый, а также генерация знаний (табл. 1) . При этом, с точки зрения авторов, ключевую роль в структуре играет именно финансовая подсистема, поскольку она формирует фонд оплаты труда для кадровой подсистемы, обеспечивает генерацию знаний необходимыми ресурсами и дает возможности для коммерциализации результатов НИОКР.

Таблица 1. Структура научно-технологического пространства как системы

|

№ п/п |

Подсистема |

Содержание |

Субъекты подсистемы |

Индикаторы, позволяющие оценить состояние подсистемы |

|

1. |

Генерации знаний |

Совокупность субъектов, воспроизводящих и генерирующих знания и технологии |

Научные организации; вузы |

Количество научно-исследовательских организаций; число полученных патентов и др. |

|

2. |

Кадровая |

Система подготовки («выращивания») кадров для научной, научно-технической и инновационной деятельности |

Государство; инфраструктура; вузы; научные организации |

Доля занятых исследованиями и разработками в общем объеме занятого населения; доля молодых исследователей в общем объеме; количество выпускников инженерных специальностей и др. |

|

3. |

Финансовая |

Совокупность финансовых организаций и ресурсов для проведения НИОКР – частные, государственные |

Производитель; инфраструктура; государство |

Доля затрат на НИОКР в ВВП; доля предприятий, получивших государственную поддержку; структура финансирования по источникам и др. |

|

4. |

Материальнотехнологическая |

Совокупность субъектов, участвующих в процессе производства инновационной продукции и коммерциализации результатов НИОКР |

Производитель; инфраструктура; вузы; научные организации |

Доля организаций, осуществляющих технологические инновации; уровень инновационной активности и др. |

|

Источник: составлено авторами. |

||||

Методы исследования

Методологической основой работы является концепция системного подхода, обеспечивающего необходимую комплексность оценки текущего уровня научно-технологического развития, а также позволяющего проводить его исследование с точки зрения пространственного аспекта.

Нами использована совокупность методических подходов, обеспечивающих необходимую комплексность при оценке возможного усиления роли новой промышленной революции в развитии производства, повышения эффективности и конкурентоспособности российской экономики в условиях перехода к новому технологическому укладу.

Информационной базой исследования послужили программные документы социальноэкономического развития России, аналитические материалы органов власти и управления, официальные документы Правительства РФ и других федеральных органов. В качестве информационных источников использованы статистические материалы Росстата, аналитические материалы по заявленной проблеме, работы ведущих отечественных и зарубежных ученых в области пространственного, научнотехнологического и инновационного развития территорий.

Исследование основывается на системном подходе к изучению проблемы формирования единого научно-технологического пространства. Применен ряд общенаучных методов (на- пример, анализ и синтез, сравнение и др.), что позволяет обеспечить необходимую глубину и всестороннюю проработанность. При изучении теоретико-методологических основ формирования НТПр, определения его роли в экономическом развитии России использованы такие методы, как обзор литературы, системный подход и др., при обработке фактического материала – табличный и графический методы, а также статистический и сравнительный анализ, построение трендов, что в совокупности позволит обеспечить необходимую глубину, достоверность результатов и обоснованность выводов. При разработке мер и инструментов за основу взяты проектный подход, логический метод, метод обобщения.

Исследование финансовой подсистемы базируется на применении различных методов статистического учета. Как отмечалось выше, финансовая подсистема – это совокупность финансовых организаций и ресурсов для проведения НИОКР, то есть институциональная среда и ресурсная (в данном случае финансовая) база. Исходя из этого, в качестве ключевых индикаторов для оценки состояния данной подсистемы следует выделить долю внутренних затрат на НИОКР в ВВП, валовые внутренние расходы на НИОКР по источникам финансирования, долю предприятий, получивших государственную поддержку инновационной деятельности, бюджеты программ действующих в России институтов поддержки.

Результаты исследования

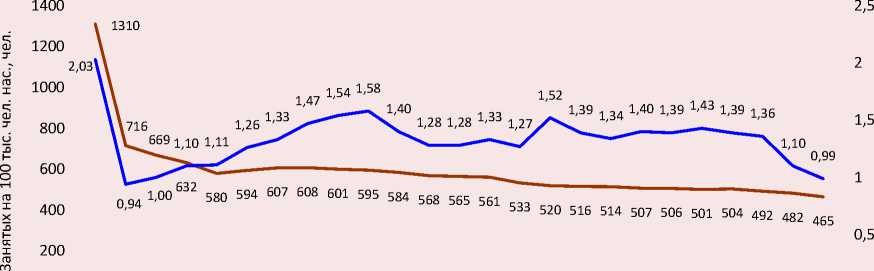

Переход России к рыночной системе хозяйствования сопровождался серьезными шоками во всех областях общественной жизни. Негативные тенденции были характерны и для сектора исследований и разработок (ИиР). При этом наметившиеся 30 лет назад изменения по большому счету преодолеть не получилось. Затраты на внутренние исследования и разработки сократились с 2 до 1% ВВП, а численность персонала, занятого исследованиями и разработками, снизилась в три раза (рис. 1). Если в 2003 и 2009 гг. затраты на ИиР превышали 1,5% ВВП, то в 2018 году на фоне запуска национального проекта «Наука» (одной из целей которого является опережающее увеличение внутренних затрат на научные исследования и разработки по сравнению с ростом ВВП) данный показатель оказался на уровне 1995 года – 0,99% ВВП.

При сравнении России с другими странами выявлены разнонаправленные векторы в основных процессах. Так, доля внутренних затрат на НИОКР в ВВП ведущих государств демонстрировала умеренный рост. Например, Китай за 30 лет смог выйти фактически с нуля на позицию одного из мировых лидеров по данному индикатору (табл. 2) . В России же, наоборот, наблюдается обратная ситуация.

Россия – практически единственная страна среди развитых и развивающихся, демонстрировавшая в последние 28 лет уменьшение численности занятых НИОКР на 79 человек в расчете на 10 тыс. чел. населения (табл. 3) . Таким образом, доля занятых НИОКР сократилась более чем в два раза.

Рис. 1. Доля внутренних затрат на исследования и разработки и численность персонала, занятого исследованиями, 1990–2018 гг.

%

^^^^^^^^м Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, левая ось

^^^^^^^^™Доля затрат на научные исследования и разработки в ВВП, правая ось

Источник: данные Росстата.

Таблица 2. Доля внутренних затрат на НИОКР в ВВП, %

|

Страна |

1990 год |

1995 год |

2000 год |

2005 год |

2010 год |

2015 год |

2018 год |

2018–1990 гг. |

|

Япония |

2,96 |

2,92 |

3,00 |

3,31 |

3,36 |

3,59 |

3,26 |

0,3 |

|

Германия |

2,75 |

2,19 |

2,47 |

2,51 |

2,82 |

2,90 |

3,13 |

0,38 |

|

США |

2,65 |

2,51 |

2,71 |

2,51 |

2,82 |

2,74 |

2,83 |

0,18 |

|

Китай |

– |

0,57 |

0,90 |

1,32 |

1,70 |

2,05 |

2,19 |

1,62 |

|

Россия |

2,03 |

0,85 |

1,05 |

1,07 |

1,25 |

1,13 |

0,99 |

-1,04 |

Источник: Индикаторы науки: 2020: стат. сб. / Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский, Е.И. Евневич и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2020. 336 с.

Таблица 3. Численность персонала, занятого НИОКР*, чел. на 10 тыс. чел. нас.

|

Страна |

1990 год |

1995 год |

2000 год |

2005 год |

2010 год |

2015 год |

2018 год |

2018/1990 гг., % |

|

Германия |

54 |

56 |

59 |

58 |

67 |

74 |

85 |

157,81 |

|

Япония |

73 |

76 |

71 |

70 |

69 |

70 |

71 |

97,17 |

|

Канада |

42 |

49 |

55 |

68 |

68 |

63 |

60 |

143,37 |

|

Россия |

131 |

82 |

69 |

64 |

59 |

57 |

52 |

40,07 |

|

Китай |

- |

6 |

7 |

10 |

19 |

27 |

31 |

5,2 раза** |

|

Южная Корея |

- |

34 |

30 |

94 |

125 |

84 |

97 |

2,9 раза** |

|

* Здесь и далее под показателем «персонал, занятый НИОКР», подразумеваются все специалисты, участвующие в научных и научно-технических процессах: исследователи, техники, вспомогательный персонал. ** 2018 к 1995 г. Источник: Индикаторы науки: 2020: стат. сб. / Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский, Е.И. Евневич и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2020. 336 с. |

||||||||

Результирующим показателем научнотехнологической деятельности является количество публикаций в ведущих международных базах. Так, в России ежегодно на 100 занятых НИОКР в среднем приходится лишь по 2 статьи в журналах, публикуемых в WoS и Scopus (табл. 4) . При этом с 2010 года ситуация принципиальным образом не менялась. Одним из лидеров по данному индикатору в мире выступает Китай (на одного занятого НИОКР приходится в среднем одна статья).

По числу патентных заявок на изобретения Россия отстает от Германии почти в два раза (табл. 5). Китай с 2000 года увеличил число заявок в 30 раз, Россия – только на 30%. При этом данный показатель заявлен одним из ключевых в нацпроекте «Наука», согласно которо- му к 2024 году Россия по количеству патентных заявок должна занять 5-е место в мире. Такая задача может быть осуществима только в том случае, если в стране будут эффективно реализовываться соответствующие программы и управленческие решения. Имеющиеся данные свидетельствуют, что попадание в первую пятерку является проблематичным. Пятое место занимает ЕС (без учета Германии), шестое – Германия.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в России в 2016–2017 гг. только порядка 7% крупных компаний и 2% предприятий малого и среднего бизнеса от общего объема компаний подавали заявки на получение патента5. Для примера: в Германии – 38 и 12% соответственно,

Таблица 4. Число публикаций в научных изданиях, индексируемых в Web of Science и Scopus, на одного занятого НИОКР, ед.

|

Страна |

2010–2014 гг. |

2011–2015 гг. |

2012–2016 гг. |

2013–2017 гг. |

2014–2018 гг. |

|

Web of Science |

|||||

|

Китай |

2,7 |

0,0 |

0,4 |

4,4 |

4,6 |

|

Германия |

0,9 |

0,2 |

1,1 |

1,1 |

1,1 |

|

Япония |

0,4 |

0,0 |

0,6 |

0,6 |

0,6 |

|

Южная Корея |

0,3 |

0,0 |

0,4 |

0,4 |

0,5 |

|

Россия |

0,1 |

0,1 |

0,1 |

0,1 |

0,1 |

|

Scopus |

|||||

|

Китай |

1,9 |

5,6 |

5,6 |

5,6 |

5,7 |

|

Германия |

3,6 |

1,2 |

1,2 |

1,2 |

1,2 |

|

Япония |

2,3 |

0,7 |

0,7 |

0,7 |

0,7 |

|

Южная Корея |

0,9 |

0,4 |

0,5 |

0,5 |

0,5 |

|

Россия |

1,6 |

0,1 |

0,1 |

0,1 |

0,1 |

|

Источник: Индикаторы науки: 2020: стат. сб. / Л. М. Гохберг, К. А. Дитковский, Е. И. Евневич и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2020. 336 с. |

|||||

5 Business innovation statistics and indicators 2019. URL:

Таблица 5. Патентные заявки на изобретения, поданные национальными и иностранными заявителями в патентные ведомства страны, в том числе триадные* заявки, ед.

|

Страна |

2000 год |

2005 год |

2010 год |

2015 год |

2018 год |

2018/2000 гг. |

|

Китай |

51906 |

173327 |

391177 |

1101864 |

1542002 |

В 30 раз |

|

в т. ч. триадных |

87 |

523 |

1425 |

3167 |

4215** |

В 48 раз |

|

США |

295895 |

390733 |

490226 |

589410 |

597141 |

201,8 |

|

в т. ч. триадных |

15626 |

17374 |

12743 |

13280 |

12021** |

76,9 |

|

Япония |

419543 |

427078 |

344598 |

318721 |

313567 |

74,7 |

|

в т. ч. триадных |

18263 |

18932 |

19295 |

17340 |

17591** |

96,3 |

|

Германия |

62142 |

60222 |

592445 |

66893 |

67898 |

109,3 |

|

в т. ч. триадных |

7639 |

7141 |

5058 |

4434 |

4531** |

59,3 |

|

Россия |

28688 |

32254 |

42500 |

45517 |

37957 |

132,3 |

|

в т. ч. триадных |

85 |

91 |

88 |

97 |

98** |

115,3 |

* Патентные заявки, поданные одновременно в патентные ведомства ЕС, США и Японии.

** Данные по триадным заявкам за 2018 год в статистике не представлены. В таблице указаны значения за 2017 год.

Источник: Индикаторы науки: 2020 : статистический сборник / Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский, Е.И. Евневич и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2020. 336 с.

в Японии – 36 и 8%. В первую очередь это свидетельствует о том, что наибольшая активность в области интеллектуальной собственности в России происходит в академическом сообществе и научно-образовательной сфере, нежели в реальном секторе экономики.

Краткое сопоставление индикаторов однозначно указывает на разновекторное развитие России и мира. Несмотря на определенное движение вперед по ряду показателей, проблема выхода на среднемировые темпы роста пока не решается, а достижение поставленных в рамках национального проекта «Наука» задач выглядит маловероятным.

Отставание России от развитых и развивающихся стран в части научно-технологического развития усугубляется и состоянием внутреннего НТПр. Наиболее очевидной и критичной проблемой является значительный уровень дифференциации регионов по большинству индикаторов, характеризующих подсистемы пространства (табл. 6) . Так, разница в численности занятых исследованиями и разработками составляет 90 раз. По сравнению с 2010 годом данный индикатор на порядок сократился, что во многом связано со снижением числа исследователей в регионах-лидерах. Колоссальная разница наблюдается и по доле внутренних

Таблица 6. Некоторые индикаторы состояния научно-технологического пространства в 2005–2018 гг.

|

Показатель |

2005 год |

2010 год |

2015 год |

2018 год |

||||||||

|

max |

min |

Разрыв, раз |

max |

min |

Разрыв, раз |

max |

min |

Разрыв, раз |

max |

min |

Разрыв, раз |

|

|

Численность занятых НИОКР, на 10 тыс. чел. населения |

- |

- |

- |

209,0 |

0,3 |

686 |

194,2 |

2,0 |

98 |

162,4 |

1,8 |

90 |

|

Доля затрат на НИОКР, % ВРП |

5,02 |

0,01 |

815 |

4,80 |

0,01 |

616 |

5,94 |

0,01 |

781 |

5,64 |

0,01 |

629 |

|

Число используемых передовых производственных технологий на 10 тыс. чел. населения |

55,1 |

0,2 |

216 |

69,1 |

0,1 |

532 |

80,4 |

0,4 |

204 |

78,4 |

0,4 |

176 |

|

Число организаций, занятых НИОКР, на 10 тыс. чел. населения |

0,8 |

0,0 |

34 |

0,9 |

0,0 |

25 |

0,9 |

0,1 |

16 |

0,9 |

0,1 |

17 |

|

Уровень инновационной активности предприятий, % |

- |

- |

- |

34,3 |

0,8 |

43 |

24,0 |

1,6 |

15 |

33,7 |

0,2 |

189 |

Примечание: в таблице по каждому индикатору и за каждый год представлены максимальное и минимальное значение среди всех субъектов РФ, а также разрыв между этими значениями.

Источник: данные Росстата.

затрат на исследования и разработки в ВРП как в процентном, так и в рублевом выражении (в 2018 году она достигала 629 раз).

Число организаций, занятых НИОКР, в России более стабильно, при этом, несмотря на сокращение разрыва между ведущими регионами и аутсайдерами в два раза (с 34 до 17 раз), дисбаланс остается более чем серьезным.

Наблюдается и значительный разрыв показателя «число используемых передовых производственных технологий» (в 2018 году достигал 200 раз). С одной стороны, он логичен и объясним, т. к. не все субъекты РФ являются промышленно развитыми. В то же время темпы роста регионов-лидеров по данному индикатору значительно выше, чем на остальных территориях, что лишь усиливает дифференциацию. При этом в России все еще есть субъекты, уровень инновационной активности компаний в которых ниже 3% (в 2019 году – 5 регионов), т. е. в них, по сути, не происходят модернизационные процессы.

Таким образом, главной внутренней проблемой России является наличие значительных диспропорций во всех подсистемах научнотехнологического пространства. Это вылива- ется во вполне логичный перекос в научном, научно-техническом и инновационном развитии территорий. Сложившаяся ситуация лишь ускоряет негативные тренды: более ресурсообеспеченные регионы продолжают «стягивать» ресурсы других территорий, тем самым усиливая диспропорции.

Как показывают исследования отдельных ученых [23–26] (в том числе зарубежных [27; 28]) и научных коллективов [29; 30], финансирование научной, научно-технической и инновационной деятельности является ключевым фактором в обеспечении интенсивного пути экономического развития. В связи с этим в рамках нашей работы сосредоточимся на финансовой подсистеме НТПр России.

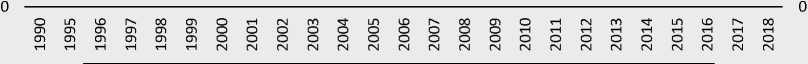

Сложившаяся в период плановой экономики система финансирования НИОКР в России не могла не сказаться на современном ее состоянии. В первую очередь речь идет о структуре финансирования. Основным игроком на рынке НИОКР России выступает государство, которое обеспечивает 2/3 всех затрат (рис. 2) . Такая ситуация кардинальным образом отличается от положения в мире, где более 60% затрат приходится на коммерческий сектор. Общемировой

Рис. 2. Валовые внутренние расходы на НИОКР по источникам финансирования, %

□ Коммерческие предприятия □ Государственные затраты

□ Зарубежное финансирование ■ Прочие источники

Источник: данные ОЭСР. URL: тенденцией становится наращивание объемов финансирования НИОКР коммерческим сектором. В определенной степени это характерно и для России, однако доля частного капитала за 9 лет выросла лишь на 3 п. п. Безусловно, таких темпов недостаточно, но изменить ситуацию возможно. Примером является опыт Китая, перешедшего на рыночные условия хозяйствования примерно в то же время, что и Россия: в 2018 году на долю государственных затрат в нем приходилось лишь 20% всех затрат на исследования и разработки.

Сложившуюся структуру финансирования характеризует и тот факт, что в топ-1000 компаний мира по объемам затрат на НИОКР присутствует лишь одна российская компания (ПАО «Газпром»), а ее доля в общих затратах на НИОКР государства составляет 0,7% (табл. 7) .

Мировая же картина свидетельствует о том, что б о льшая часть затрат на НИОКР осуществляется крупнейшими национальными компаниями.

Несмотря на то что порядка 2/3 затрат на НИОКР в России являются бюджетными, наибольшая доля средств остается в государственных структурах. Так, господдержку на инновационную деятельность в 2017 году получили только порядка 1% МСП и 4% крупных компаний (рис. 3) .

В результате компании испытывают недостаток ресурсов для разработки технологий и запуска инновационных проектов, что выражается в низком уровне инновационной активности в России. Согласно данным ОЭСР6, только 5% МСП и 25% крупных компаний в стране являются инновационно-активными (в США – 64 и 73% соответственно, Германии – 62 и 91%, Японии – 41 и 66%).

Таблица 7. Распределение стран по количеству компаний в мировом топ-1000 и их затраты на НИОКР в 2018 году

Страна Количество компаний в рейтинге, ед. Затраты компаний на НИОКР, млрд долл. США Доля затрат компаний в общих затратах на НИОКР, % Япония 160 116,8 68,2 США 320 328,84 56,5 Германия 44 66,5 49,5 Южная Корея 33 33,3 33,9 Китай 133 57,35 10,6 Россия 1 0,28 0,7 Источник: The Global Innovation 1000 study

Рис. 3. Доля предприятий, получивших государственную поддержку инновационной деятельности, %

|

Россия США Япония Германия |

|

|

zz 4 |

|

|

1 |

|

|

ZZ 10 |

|

|

_____________________14 |

|

|

ZZ 23 |

|

|

___J 11 |

|

|

zz 24 |

|

|

10 |

|

|

10 20 30 |

|

|

____□ Крупный бизнес □ МСП |

|

Источник: данные ОЭСР. URL:

Как уже было отмечено выше, проблема финансирования на региональном уровне усугубляется существенными диспропорциями в финансовом обеспечении сферы НИОКР. Разница между регионами-лидерами и регионами-аутсайдерами составляет 140–150 раз. В 76% (62 из 81) субъектов РФ доля внутренних затрат на исследования и разработки составляет менее 1% ВРП (а в ряде субъектов – менее 0,1%, например, в Вологодской области – 0,07%). Лишь 7% регионов расходуют на эти цели более 2% ВРП. Такая ситуация значительным образом разнится с зарубежным опытом. Например, в Германии доля затрат на НИОКР в валовом региональном продукте 15 из 16 федеральных земель превышает 1,5%7 (в Саксонии-Анхальт – 1,49%). Разница между максимальным и минимальным значениями составила 6,2 раза.

В силу ограниченности бюджетных ресурсов в субъектах РФ основная доля финансирования сферы науки и технологий приходится на федеральный бюджет. В России безвозмездное финансирование проектов ученых и научных коллективов на конкурсной основе осуществляют Российский научный фонд, Российский фонд фундаментальных исследований, а также Совет по грантам Президента РФ. Финансированием стартапов и развития малых инновационных компаний занимаются Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере и Фонд «Сколково». Инно- вационные и научно-технические разработки средних и крупных компаний могут быть частично профинансированы через профильные министерства или организации-операторы их мер поддержки (например, АО «РВК», Фонд «Сколково», Российский фонд развития информационных технологий).

Льготные займы в качестве софинансирова-ния проектов, направленных на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств, предоставляют Фонд развития промышленности (ФРП), а также Внешэкономбанк РФ. Субсидирование процентных ставок по кредитным и лизинговым договорам осуществляют Минпромторг РФ и Минэкономразвития РФ.

Совокупно по рассмотренным организациям инфраструктуры наблюдается положительная динамика бюджетов по программам поддержки научно-технологического развития. В частности, за 2015–2019 гг. бюджет РНФ и Минпромторга РФ вырос более чем в 2,3 раза (табл. 8) , РФФИ – на 80%, ФСИ – на 29,4%. При этом бюджет АО «Роснано» за 2015– 2018 гг. сократился более чем на 55%, а Фонда «Сколково» – на 25%. Совокупный объем займов, выданных по программам Фонда развития промышленности, составил в 2019 году 34,5 млрд руб., что на 55,6% выше уровня 2015 года.

Таблица 8. Бюджеты программ поддержки в 2015–2019 гг. в сопоставимых ценах 2019 г., млрд руб.

Бюджет программ поддержки 2015 2016 2017 2018 2019 Темп роста, 2019 к 2015 г., % РНФ 8,82 16,3 20,2 22,36 20,8 235,81 РФФИ 12,2 10,9 10,82 19,7 22,2 182,17 Фонд содействия инновациям 9,86 6,61 6,45 8,24 12,8 129,75 Фонд «Сколково» н/д 9,14 7,3 6,6 н/д 72,15 АО «Роснано» н/д 29,38 9,55 12,87 н/д 43,8 Минпромторг РФ 153,06 166,41 163,15 315,64 360,31 235,4 ФРП 22,17 17,73 23,31 28,44 34,5 155,63 Источники: Годовые отчеты РНФ. URL: ; ; Годовые отчеты РФФИ. URL: ; ; Официальный сайт Фонда содействия инновациям URL: ; Годовые отчеты АО «РОСНАНО». URL: ; Годовой отчет Фонда «Сколково». URL: http://; Официальный сайт Фонда развития промышленности URL: ; Годовые отчеты АО «РОСНАНО». URL: highlights/annual-report.

7 По данным Федеральной статистической службы ФРГ.

Фонд содействия инновациям действует в соответствии с утвержденным государственным заданием86, устанавливающим, что ежегодно доля субъектов РФ, юридические и физические лица из которых принимают участие в конкурсах Фонда, должна составлять 80%, а удельный вес финансирования региональных проектов (из субъектов Российской Федерации за исключением Москвы) – 60%.

Фонд «Сколково» финансирует только проекты своих резидентов (лица, зарегистрированные на территории Сколково, г. Москва). Финансовую поддержку со стороны Минпромторга РФ получают ежегодно 80% субъектов РФ, при этом доля бюджета, направляемая субъектам бизнеса, зарегистрированным в г. Москве, составляет в среднем 20–25% (в 2019 г. – 20,9%). Кроме того, путем анализа результатов отборов по программам Минпромторга РФ за 2016– 2019 гг. выявлено, что ежегодно по различным направлениям поддержку получают преимущественно одни и те же предприятия. Это обусловлено сложностью и закрытостью процедур конкурсного отбора.

Такое распределение финансирования по субъектам РФ дополнительно подтверждает факт значительной дифференциации территорий страны по возможностям для научнотехнологического развития, а также наличие ярко выраженного «полюса роста».

Причины указанной ситуации кроются в ряде факторов. Во-первых, в г. Москве зарегистрировано порядка 20%97 субъектов обрабатывающих производств и IT-сферы, что во многом обусловлено более комфортными условиями для ведения бизнеса, доступностью технологической инфраструктуры и кадров. Как следствие, именно Москва – один из лидеров по созданию инновационных компаний. Во-вторых, государство регулирует распределение средств между субъектами, однако допустимое соотношение: 84 субъекта РФ – 60% средств, 1 субъект РФ – 40% – не способствует научно-технологическому развитию территорий. В-третьих, в регионах по-прежнему наблюдается недостаток информированности о действующих федеральных мерах поддержки и возможностях их получения.

Так, по данным опроса в Вологодской области10, несмотря на обилие мер поддержки и выделяемого государством финансирования, доля предприятий, использующих различные формы поддержки, не превышает 11%. В числе основных причин этого предприниматели отметили отсутствие соответствующих проектов (42,5%), неверие в возможность получения средств (28,8%), недостаток информированности о мерах поддержки (16,4%), отсутствие квалифицированных специалистов по подготовке документации (15,1%).

В этих условиях основная задача на местах заключается в активизации усилий для привлечения дополнительного финансирования, в том числе федерального, в качестве основного источника для сферы исследований и разработок. Расширение присутствия предприятий на различных отборах повышает конкуренцию за льготные средства и, как следствие, эффективность их распределения за счет выбора объективно лучших проектов, способствующих развитию экономики регионов и страны в целом.

Научно-технологические и инновационные проекты отличаются высоким уровнем рисков, связанных с недостижением показателей, что, в свою очередь, определяет возможный коммерческий успех исследований. Система государственного финансирования в России не предполагает неудачи проекта, исполнитель проекта, имея только идею или предварительные НИР, должен взять на себя обязательства по достижению технических параметров, продажам инновационного продукта и расширению кадрового состава компании. В связи с этим в развитых странах получил серьезное развитие инструмент венчурного финансирования инновационных проектов на предпосевной и посевной стадии. В РФ действует ряд венчурных фондов, однако преимущественно финансирование научно-технологических проектов осуществляют фонды с госучастием, а именно находящиеся в управлении АО «РВК».

Выручка указанной компании от основной деятельности в 2018 году составила 933,8 млн руб., что ниже уровня 2015 года на 63,6% (табл. 9) . При этом на инвестиционные цели было направлено 942,2 млн руб., что ниже показателей 2017 года на 8%. Прочие доходы АО «РВК» от курсовых разниц, процентов к получению, целевых субсидий и пр. в 2018 году в 3,4 раза превысили выручку от основной деятельности, достигнув 3194,5 млн руб. (в 3,4 раза больше, чем в 2015 году). При этом прочие расходы соизмеримы с прочими доходами (в 2018 году 2514,8 млн руб.), что выше показателей 2015 года в 32,4 раза.

Таким образом, финансовые результаты деятельности АО «РВК» являются нестабильными. Так, в 2015 и 2017 гг. была получена чистая прибыль и выплачены дивиденды в размере 752,4 и 138,3 млн руб. соответственно. В 2016 и

2018 гг. наблюдался убыток, как следствие, дивиденды не выплачивались.

Источниками выручки АО «РВК» преимущественно являются проценты по депозитам, накопленный купонный доход по облигациям федерального займа, выплаты по паям (ЗПИФ). При этом на депозитах в 2018 году размещалось 5,9 млрд руб., что ниже показателей 2016 года в 2,6 раза11. Размер субсидий, выделяемых из федерального бюджета, в 2017 году возрос в 20 раз, тенденция к увеличению сохранилась и в 2018 году.

Фонд оплаты труда персонала АО «РВК» к 2018 году по сравнению с 2015 годом увеличился на 55%, численность персонала выросла на 32% – до 181 чел. (табл. 10) . Как следствие, среднемесячная заработная плата сотрудника АО «РВК» в 2018 году составила 274,2 тыс. руб., что выше показателей 2015 года на 17,5%.

Таблица 9. Результаты финансовой деятельности АО «РВК», млн руб.

|

№ п/п |

Показатель |

Год |

Изменение, 2018 к 2015 гг.,% |

|||

|

2015 |

2016 |

2017 |

2018* |

|||

|

1 |

Выручка, в т. ч.: |

2 543,5 |

2 132,8 |

2 072,0 |

933,8 |

- 63,6 |

|

1.1 |

проценты по депозитам |

н/д |

н/д |

1 300,4 |

86,7 |

– |

|

2 |

Себестоимость |

1 047,7 |

1 252,2 |

1 023,6 |

955,1 |

- 8,8 |

|

3 |

Доходы от участия в других организациях |

– |

– |

– |

95,0 |

– |

|

4 |

Проценты к получению |

27,4 |

62,0 |

468,0 |

725,8 |

+ в 26,5 раза |

|

5 |

Прочие доходы |

908,0 |

591,9 |

182,0 |

2 373,7 |

+ в 2,6 раза |

|

6 |

Прочие расходы |

77,7 |

1 279,7 |

748,2 |

2 514,8 |

+ в 32,4 раза |

|

7 |

Чистая прибыль |

1 504,8 |

- 243,3 |

276,6 |

- 140,8 |

- 109,4 |

|

8 |

Рентабельность деятельности, %* |

143,6 |

– |

27,0 |

– |

– |

|

9 |

Дивиденды |

752,4 |

0 |

138,3 |

0 |

– |

* Рассчитывается как отношение чистой прибыли (п. 7) к себестоимости (п. 2).

Источник: данные годовой бухгалтерской отчетности АО «РВК» за 2016–2018 гг. URL:: (дата обращения 15.08.2020).

Таблица 10. Фонд оплаты труда АО «РВК»

|

№ п/п |

Показатели |

Год |

Изменение, 2018 к 2015 г., % |

|||

|

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

|||

|

1 |

Численность персонала, чел. |

137 |

168 |

193 |

181 |

+ 32,1 |

|

2 |

Фонд оплаты труда, млн руб.: |

383,7 |

537,1 |

712,7 |

595,6 |

+ 55,2 |

|

2.1 |

затраты на оплату труда по основному виду деятельности, млн руб. |

298,0 |

400,0 |

572,2 |

473,2 |

+ 58,8 |

|

2.2 |

вознаграждение управленческому персоналу (управленческие расходы), млн руб. |

85,7 |

137,1 |

140,5 |

122,4 |

+ 42,8 |

|

3 |

Среднемесячная заработная плата, тыс. руб. / чел. |

233,4 |

266,4 |

307,7 |

274,2 |

+ 17,5 |

Источник: данные годовых отчетов АО «РВК» за 2016\–2018 гг. URL: (дата обращения 15.08.2020).

Анализ результатов деятельности АО «РВК» показал значительное недофинансирование научно-технологической сферы вследствие «замораживания» средств на депозитах, в том числе валютных (более 9,7 млрд руб. на конец 2018 года). Формирование таких резервов сдерживает темпы научно-технологического развития и не способствует преодолению накопленных отставаний в данной сфере.

Важность развития механизмов прямого и венчурного финансирования научно-технологического развития была обозначена Президентом РФ в послании Федеральному Собранию 15 января 2020 г. В частности, подчеркнута необходимость закрепить право предпринимателя на риск – неудачная реализация идеи автоматически не означает нецелевое использование средств с последующим возможным уголовным преследованием.

Предложения

Формирование региональных фондов научной, научно-технической и инновационной деятельности

На наш взгляд, в регионах должна формироваться сеть специализированных институтов ресурсного обеспечения прикладных исследований и разработок. В качестве одного из примеров может быть использован опыт Германии, где регионы (федеральные земли) выступают в качестве полноправных и активных участников управления научно-технологической и инновационной деятельностью. Так, «в компетенцию земель входит финансирование профессионального образования и фундаментальных исследований в вузах, а также региональных инновационных программ. Федеральное правительство отвечает за стратегический курс в развитии НИОКР, систему мер по поддержке на необходимом уровне инновационной активности предприятий, проводимой посредством государственных банков»12.

Одним из действенных и легитимных методов для активизации финансирования науки в регионах России может стать создание региональных фондов поддержки научной, научнотехнической и инновационной деятельности.

Необходимые нормативно-правовые условия для формирования фондов в России имеются. Так, статья 262 Налогового кодекса РФ регулирует вопросы, связанные с учетом расходов предприятий на НИОКР. Согласно п. 2 ст. 262 к таким расходам относятся и отчисления на формирование фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности, созданных в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ, в сумме не более 1,5% доходов от реализации продукции.

В ст. 15.1 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» указано, что «…фонды могут создаваться Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, физическими лицами и (или) юридическими лицами в организационно-правовой форме фонда…».

Проведенные расчеты показывают, что формирование региональных фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности за счет отчислений от выручки промышленных предприятий позволит увеличить внутренние объемы затрат на исследования и разработки в расчете на душу населения в среднем по субъектам РФ в объеме до 6,8 раза. Доля соответствующих затрат в структуре ВВП может быть увеличена с 0,99 до 2,42% (в случае отчисления 1% от выручки). Относительный объем затрат на исследования и разработки в структуре валового внутреннего продукта начнет приближаться к значениям ведущих стран мира. Увеличение объема внутренних затрат на исследования и разработки поможет резко сократить уровень дифференциации регионов по данному показателю. Разрыв между территориями с максимальным и минимальным душевыми размерами затрат может быть сокращен со 140–150 до 16 раз, между максимальным и средним – с 16,0 до 5,1 раза.

Безусловно, это решение требует дополнительной проработки. В текущем виде оно не учитывает специфику территориального развития в процессах создания региональных фондов научной деятельности, поскольку далеко не каждый регион может обеспечить достаточный уровень экспертизы, инфраструктурной базы и т. д. для организации таких инсти- тутов поддержки НИОКР. Кроме того, не в каждом субъекте РФ есть потребность в аналогичных структурах и средствах. Этот, а также ряд других аспектов планируется исследовать и предусмотреть на следующих этапах исследования.

Повышение доступности федеральных источников финансирования НТР в регионах

В условиях ограниченности ресурсов региона для адресной поддержки разработчиков и предприятий требуется организовать систему обеспечения доступности федеральных бюджетных средств для научно-технологического развития территорий. Данная система, с одной стороны, должна обеспечивать активное взаимодействие региональных и федеральных органов власти с целью информирования об актуальных и перспективных формах поддержки, сроках и условиях их предоставления. С другой стороны – предусматривать работу непосредственно с субъектами инновационной деятельности, для того чтобы выявлять перспективные проекты, способствующие социально-экономическому развитию регионов. Для эффективной организации деятельности в данном направлении был создан алгоритм работы с предприятиями обрабатывающих производств, включающий пять шагов:

-

1) технологический аудит предприятий и разработчиков, анализ их финансового состояния;

-

2) подбор мер поддержки, подходящих для конкретного субъекта инновационной деятельности, разъяснение условий, возможностей и обязательств;

-

3) формирование концепции проекта и его «упаковка» по требованиям финансирующей организации;

-

4) координация работы участников проекта в ходе его реализации;

-

5) сопровождение реализации проекта на всех этапах.

Осуществление указанных направлений позволит предприятиям обрабатывающих производств привлекать необходимые ресурсы на оптимальных условиях, сокращать сроки реализации проектов и, как следствие, повышать эффективность деятельности, вклад в экономику, способствовать достижению национальных целей научно-технологического развития. Од- нако для реализации этой инициативы требуется отдельное исследование, которое следует начать с изучения институциональных основ и нормативно-правового регулирования, что планируется в дальнейшей работе.

Повышение эффективности венчурной деятельности в РФ

Важнейшей задачей должно стать утверждение стратегии развития венчурного рынка РФ до 2030 года, работы над которой начаты еще в декабре 2018 года. Кроме того, необходимо законодательно закрепить допустимые нормы невозврата бюджетных средств при финансировании инновационных проектов (либо соотношение всего бюджета венчурного фонда к полученной от реализации стартапов прибыли), а также определить зоны ответственности (в том числе уголовной) как для разработчиков, так и для организаций инфраструктуры (фондов). Учитывается неопределенность рыночных, технологических перспектив при реализации инновационных проектов, которые могут повлечь потерю финансовых и иных ресурсов. Допустимые нормы целесообразно разделять в зависимости от стадии финансирования инновационных проектов: проведена стадия НИР, планируется ОКР – высокие риски, норма невозврата выше; осуществлены лабораторные исследования (ОКР), планируется создание промышленного образца и его испытания – риски ниже, соответственно, и норма невозврата тоже, и т. д. При этом нормы не подвергаются пространственной дифференциации и должны быть едиными во всех субъектах РФ.

Еще одним элементом изменения нормативной базы должно стать установление норматива объема средств для размещения на депозитах (например, не более 0,5–1% бюджета), включая закрепление ответственности за не-вовлечение целевых средств в хозяйственный оборот для государственных и государственночастных организаций, предоставляющих финансирование (актуально в первую очередь для АО с госучастием). Определение видов ответственности и механизма привлечения к ней требует дополнительного изучения нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность венчурных организаций, которое будет проведено на следующих этапах исследования.

Важно также повышать прозрачность деятельности и условий финансирования, предлагаемых венчурными организациями. В последние годы в России активное развитие получили акселерационные программы, в рамках которых для команд организуется образовательный интенсив по реализации их проектов, а также проводятся презентации проектов перед потенциальными инвесторами. Условия программ устанавливаются до начала отбора проектов и доступны всем потенциальным участникам. В то же время программы финансирования отдельных венчурных фондов остаются не опубликованными в открытых источниках, информация о них не раскрывается специалистами фондов. Таким образом, данный рынок работает на условиях разработки предложений по финансированию под конкретный проект. Однако, по мнению авторов, недоступность конкретной и корректной информации о программах венчурного финансирования проектов тормозит развитие венчурного рынка (недостаток спроса).

Заключение

Резюмируя, стоит еще раз подчеркнуть, что научно-технологическое развитие России, в основе которого лежит концепция единого пространства, может стать главным драйвером и катализатором изменений в научной, научнотехнической и инновационной деятельности в российских регионах, что будет способствовать повышению конкурентоспособности российской экономики на мировых рынках, а следовательно, и устойчивому экономическому росту.

Представленное исследование имеет комплексный характер. Его результаты вносят вклад в расширение и систематизацию теоретических основ научно-технологического развития, в первую очередь в части применения пространственного подхода. Кроме того, разработаны прикладные решения, связанные с оптимизацией работы финансовой подсистемы научно-технологического пространства, которые могут быть использованы как в деятельности органов власти и управления, так и при корректировке нацпроекта «Наука» и иных документов стратегического характера.

Список литературы Научно-технологическое развитие России: оценка состояния и проблемы финансирования

- Мазилов Е.А., Шэн Ф. Научно-технологический потенциал территорий России и Китая: оценка и направления развития // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2018. № 1. C. 70-83.

- Проблемы экономического роста территории: монография / Т.В. Ускова, Е.В. Лукин, Т.В. Воронцова, Т.Г. Смирнова; под рук. Т.В. Усковой. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2013. 170 с.

- Научно-технологическое пространство и прогнозирование его развития в условиях глобальной конкуренции : монография / К.А. Гулин, Е.А. Мазилов, Д.А. Алферьев, К.Б. Квитко. Вологда: ВолНЦ РАН, 2018. 203 с.

- Schumpeter J.A. The theory of economic development: An inquiry into profits, capital, credit, interest and the business cycle. Harvard Economic Studies, 1934, vol. 46.

- Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения: избранные труды. М.: Экономика, 2002. 767 c.

- Hagerstrand T. Innovation diffusion as a spatial process. Postscript and translation by A. Pred. Chicago and London: University of Chicago Press, 1967. 334 p.

- Perry F. Diffusion of innovation and regional economic growth. The Annals of Regional Science, 1998, vol. 5.

- Глазьев С.Ю., Львов Д.С., Фетисов Г.Г. Эволюция технико-экономических систем: возможности и границы централизованного регулирования. М.: Наука, 1992.

- Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса. М.: Экономика, 2010. 255 с.

- Porter M.E. Clusters and the new economics of competition. Harvard Business Review, 1998, vol. 76, no. 6, pp. 77-90.

- Freeman C., Clark J., Soete L. Unemployment and Technical Innovation: A Study of Law. London, 1982. 214 p.

- Lundvall B-A. (ed.) National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. London: Pinter Publishers, 1992. 317 p.

- Nelson R.R. (ed.) National Systems of Innovation: а Сomparative Study. Oxford: Oxford University Press, 1993. 541 p.

- Милькина И.В. Теоретические основы формирования стратегии инновационного развития территорий // Инновации. 2007. № 10 (108). С. 81-87.

- Ленчук Е.Б. Проблемы перехода к инновационной модели развития в странах постсоветского пространства // Проблемы прогнозирования. 2006. № 4. С. 126-145.

- Игнатушенко Е.И. Общее европейское научно-техническое пространство и роль России. М.: МАКС Пресс, 2014. 180 с.

- Соколов М.С., Сурилов М.Н. Проблемы формирования единого научно-технологического пространства Союзного государства России и Беларуси // АНИ: экономика и управление. 2018. № 3 (24). С. 263-266.

- Иванов В., Марков А. Пути формирования единого научно-технологического пространства Беларуси и России // Наука и инновации. 2011. № 100. С. 46.

- Гранберг А.Г. Экономическое пространство России: вечные проблемы, трансформационные процессы, поиск стратегий // Экономическое возрождение России: периодическое научное издание. 2004. № 1. С. 16-22.

- Бияков О.А. Теория экономического пространства: методологический и региональные аспекты. Томск: Томский университет, 2004. 152 с.

- Паринов С.И. К теории сетевой экономики. Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2002. 168 с.

- Мазилов Е.А., Саханевич Д.Ю. Структура и элементы научно-технологического пространства // Корпоративная экономика. 2020. № 2 (22). С. 4-13

- Эриашвили Н.Д., Маилян С.С. Инвестиции и инновации в системе экономической безопасности // Вестник Московского университета МВД России. 2011. № 12. С. 71-77.

- Асмолова М.С., Дедов С.В. Теоретический подход к институциализации форм управления ресурсным обеспечением инновационной деятельности // Вестник ВГУИТ. 2016. № 4. С. 422-426.

- Вихорева О.М., Карловская С.Б. Финансовое обеспечение инновационного развития в современном мире // Вестник Московского университета. Сер. 6. Экономика. 2011. № 4. С. 98-109.

- Аганбегян А.Г. Шесть шагов, необходимых для возобновления социально-экономического роста и преодоления стагнации, рецессии и стагфляции // Деньги и кредит. 2015. № 2. С. 7-13.

- Fostering Innovative Entrepreneurship. Challenges and Policy Options. United Nations. Geneva, 2012. 68 p.

- Takalo Т., Tanayama T. Adverse selection and financing of innovation: Is there a need for R&D subsidies? The Journal of Technology Transfer, 2010, vol. 35, no. 1, pp. 16-41.

- Финансовое обеспечение развития научно-технологической сферы / под общей ред. чл.-корр. РАН Л.Э. Миндели. М.: Ин-т проблем развития науки РАН, 2018. 216 с.

- Грачев С.А., Фраймович Д.С., Доничев О.А. Направления ресурсного обеспечения инновационной деятельности социально-экономических систем // Экономический анализ: теория и практика. 2016. № 8. С. 108-119.