Научное и информационное сопровождение стратегического планирования в Российской Федерации

Автор: Корнилович В.А.

Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu

Рубрика: Вопросы экономики и управления

Статья в выпуске: 2 (39), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье актуализирован вопрос использования действующих информационно-коммуникационных систем - ситуационных центров органов власти (СЦ) - для научного и информационного сопровождения государственного стратегического планирования в связи с принятием в 2014 г. нового федерального закона. Представлены результаты аналитического исследования процесса концептуализации СЦ в системе государственного управления Российской Федерации.

Стратегическое планирование, органы государственной власти, информационно-коммуникационная система, ситуационный центр, социология управления

Короткий адрес: https://sciup.org/14120058

IDR: 14120058

Текст научной статьи Научное и информационное сопровождение стратегического планирования в Российской Федерации

П ринятый в 2014 г. Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [1] является логическим продолжением политики Правительства РФ по формированию в стране целостной системы долгосрочного планирования. Новая практика разработки стратегических документов на муниципальном и региональном уровне начинает развиваться в России с 1997 г. в инициативном порядке как заимствование методов западных стран [2]. С 2009 г. эта деятельность регулируется уже утвержденными правилами [3]: в практику управления активно внедряются программно-целевые методы, методы бюджетирования, ориентированного на результат.

В поэтапном развитии системы государственного стратегического планирования можно выделить три процесса, которые постепенно приобретают самостоятельное организационное, нормативное и методическое обеспечение: а) внутренний процесс в системе органов власти – декомпозиция функций и полномочий по стратегическому управлению и планиро- ванию; б) процесс разработки стратегических документов; в) целенаправленное формирование информационно-коммуникационной системы (распределенных ситуационных центров) как инфраструктуры управления. По сути, Федеральный закон 2014 г. выделяет из этого списка один процесс и в качестве объекта регулирования определяет отношения, возникающие между участниками стратегического планирования на федеральном, региональном и муниципальном уровне. Иными словами, он направлен на достижение организованности процесса внутреннего взаимодействия в структуре властно-управленческой вертикали по выполнению государственных функций стратегического управления. Вместе с тем два других процесса – научного и информационного обеспечения стратегического планирования – заявлены в законе, но не получили должного разрешения с точки зрения технологии их организации.

Проблема состоит в том, что органы власти всех уровней наделены полномочиями по разработке стратегических документов (ст. 10, 11), но стратегии и прогнозы являются результатом научно-исследовательской работы, которая не относится к компетенции органов власти. Установление в законе о том, что стратегические документы должны содержать «научно обоснованные представления» (п. 20, 21, 22, ст. 3; п. 9, ст. 8), требует следующего шага – определение роли и места научного, экспертного сообщества в системе принятия государственных стратегических решений. Участие в разработке стратегических документов научных, консалтинговых, специализированных организаций и т.п. закон предполагает (ст. 1), в то же время финансирование подобных мероприятий возможно только через программы. Государственных, региональных и муниципальных программ под решение таких задач не предусмотрено.

Для социологов практическая реализация принципа общественного обсуждения, «вовлечения» научных организаций в процесс разработки стратегических документов (ст. 13) приобретает особенное звучание, сформулированное академиком Г.В. Осиповым как включенность социологии в систему научного управления общественным развитием [4: 5–17].

Далее в тексте закона стоят положения об информационном обеспечении стратегического планирования (ст. 14), для реализации которых предусмотрена деятельность некой специализированной «информационной системы стратегического планирования». Вопрос, что собой представляет эта информационная система, каковы основания методологической организации ее деятельности и каким образом она вписывается в модель стратегического управления, остается открытым. Получить ответы на поставленные вопросы – значит получить исходные условия для определения роли и места научных организаций в подготовке стратегических документов, а также определения соответствующих методов организации экспертной деятельности в условиях информационной среды новой управленческой инфраструктуры.

Становление ИКТ-парадигмы в управлении мы определяли в числе трех процессов развития стратегического планирования в России, основанием чему является наблюдаемый в течение 15 лет процесс целенаправленного формирования специализированной информационно-коммуникационной системы – системы распределенных ситуационных центров (СЦ) органов власти. Эту систему СЦ мы и определяем в качестве объекта исследования и рассматриваем ее в качестве потенциальной управленческой инфраструктуры, способной обеспечить выполнение функции научного и информационного обеспечения стратегического планирования, как это предписывает Федеральный закон.

Формирование информационно-коммуникационной системы как новой управленческой инфраструктуры было практически завершено к 2011 г. Иерархическая структура СЦ органов государственной власти является результатом реализации программы по введению в эксплуатацию таких центров в Администрации Президента РФ, Правительства, Полномочных представителей Президента в федеральных округах, администраций регионов, некоторых министерств и ведомств, начатой ФСО России в 1996 г. [5]. Поворотным для развития практики использования ситуационных центров в государственном управлении экономикой и социальной сферой стал 2005 г., ознаменовавшийся принятием новой парадигмы: проектный, программно-целевой подход к управлению. Ситуационный центр в данном контексте выступает в качестве инструмента информационно-аналитического обеспечения реализации четырех приоритетных национальных проектов (ПНП): «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» и «Развитие АПК». Однако поразительно, что в процессе доработки «Стратегии 2020» в период 2010–2013 гг. [6] при наличии специализированной структуры ни одна из 21 экспертной группы не использовала данный ресурс.

Это противоречие задает определенный фокус выделения и анализа факторов, определяющих концептуализацию СЦ в системе государственного стратегического управления и причины возможной дисфункции управленческой инфраструктуры. В качестве источников для анализа тенденций развития системы распределенных СЦ были использованы программы и сборники материалов конференций, проводимых Российской академией государственной службы при Президенте РФ (РАГС) с 2005 по 2011 гг. [7]. Вероятность в совершении того или иного фактора, определяющего характер развития СЦ, выявляется по признаку «цитируемости» как свойства фактора [8]. Под выявлением фактора подразумевается присутствие информации в единицах анализа, в содержании источника информации (программы и доклады участников конференции). Чем больше цитируемость фактора в источниках по годам, тем больше вероятность совершения того или иного фактора.

В ходе проведенного исследования мы сделали некоторые выводы.

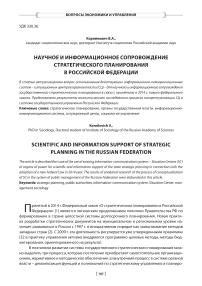

Существенные тенденции и задачи развития СЦ на протяжении 2006–2011 гг. проявляются, во-первых, в проблематике технического оснащения создаваемой системы распределенных СЦ, во-вторых, в анализе опыта создания и деятельности СЦ, а также в мониторинге ситуации на рынке программных продуктов (см. рис. 1).

0 Программное обеспечение □ Технические средства

□ Математические модели □ Техническое обеспечение ГРУП

■ Информационная безопасность/ обеспечение деятельности ОГВ ПОпыт создания и использования СЦ

Рис. 1. Тематика выступлений на секциях (технический раздел)

По содержанию выступлений участников конференции, которых мы условно отнесли к «техническому разделу», можно сделать заключение о специфике использования информационных технологий в деятельности органов государственной власти. Это проявилось в интеграции данных из различных источников и создании информационного поля, удовлетворяющего следующим требованиям:

-

1) обеспечение высокой скорости доступа к необходимой распределенной информации, ее отображение, консолидация данных;

-

2) обеспечение анализа баз данных в различных аспектах государственного управления с учетом обеспечения информационной безопасности межведомственного обмена базами данных;

-

3) обеспечение удаленного доступа в реальном времени для участия экспертов в подготовке управленческого решения.

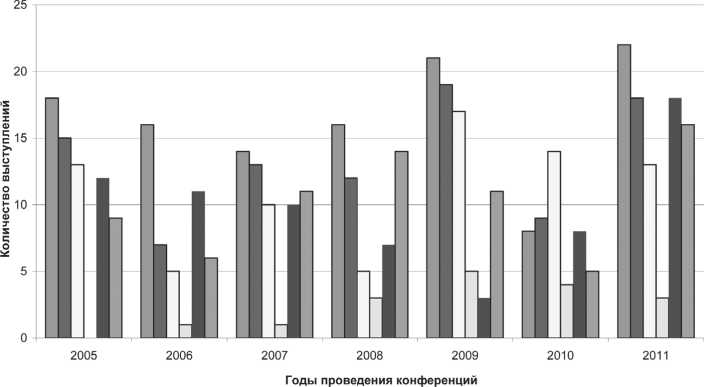

Темы: стратегическое планирование, социально-технологическое сопровождение, социальные технологии, условно относимые к «гуманитарному разделу» (см. рис. 2), самостоятельного звучания не получили;специальных работ в плане обоснования методологической организации деятельности управленческой инфраструктуры по стратегическому управлению и планированию нет.

□ Стратегическое проектирование □ Экспертно-аналитические технологии □ Методы ГРУП

□ Законодательное обеспечение деятельности СЦ ■ Подготовка кадров для СЦ □ Электронное правительство

Рис. 2. Тематика выступлений на секциях (гуманитарный раздел)

Заметно выделяется на диаграмме тема экспертно-аналитических технологий, которая по содержанию находится на междисциплинарном уровне решения задач, но суть их заключается в описании математическими методами социальной реальности, в использовании стохастических методов прогнозирования и анализа общественно-политических, экономических процессов. Показательными можно считать выводы, сделанные заместителем руководителя Аналитического центра при Правительстве РФ на конференции 2010 г.: «...в настоящее время существуют в основном лишь разрозненные представления о методах и задачах, реализуемых СЦ. Необходимо перейти от существующего состояния к целостному представлению задач и места СЦ в системе управления... Законченных решений, встроенных в систему экспертно-аналитической поддержки принятия решений органами государственной власти, в России на сегодняшний день неизвестно» [9: 94–105]. Заметим, что управленческая мысль в данный период также не представила новых идей, к исключительным следует отнести работы Тихонова А.В. по социологии управления (2007, 2009, 2010 гг.) [10]. Позже (2011 г.) появляются самостоятельные работы по стратегическому управлению – Малгана Д. и Корниловича В.А. [11].

Наш вывод относительно тенденции развития системы СЦ заключается в следующем. Развитие системы СЦ определяется как процесс информатизации органов государственной власти [12], соответствующий принятым государственным программам, концепциям и носит методический, практически ориентированный, инструментальный характер.

Особенности концептуализации СЦ в российской модели государственного управления раскрывает содержательный анализ понятий: «поддержка», «принятие» управленческих решений, «ситуация», «проектное управление», «программно-целевое управление», «экспертиза», «информационно-аналитические технологии», используемых в текстах докладов участников конференций.

Обращает на себя внимание использование в названии секций и в текстах докладов понятий «поддержка», «принятие» управленческих решений, которые имеют неоднозначный смысл в приложении к деятельности СЦ. Во-первых, информационная поддержка или информационное обеспечение процесса принятия решений предполагает наличие аппаратно-программного комплекса, который используется для сбора, обработки данных и отображения результатов аналитической работы, а также предоставление коммуникационных возможностей (обеспечение экспертным группам удаленного доступа к информации и документам в режиме реального времени), что, в общем, и обеспечивает СЦ. Во-вторых, «принятие решения» трактуется как сведение мнений экспертов по определенной проблеме, выбор одного из нескольких разработанных экспертами сценариев или стратегических направлений, моделей развития и т.п. в процессе использования экспертно-аналитических технологий. Итогом такого решения является описательный документ, который и должен послужить основанием для принятия первым лицом управленческого решения. Следовательно, в ходе групповой работы как таковое управленческое решение не принимается, оно находится вне компетенции группы разработчиков.

Опрос сотрудников региональных СЦ, проведенный Ефериной Т., Матасовой И. в 2011 г., показал, что и у руководителей, и сотрудников СЦ нет четкого понимания роли и места ситуационных мероприятий в процессе принятия управленческих решений [13]. И это несмотря на значительное количество публикаций по проблематике деятельности СЦ и продолжительный период (с 2003 по 2011 г.) проведения специализированной конференции.

Специально обращаем внимание на то, что зачастую содержание информационноаналитического сопровождения подготовки и принятия управленческих решений в современной научной литературе подменяется формой – инструментальным обеспечением коммуникации, компьютеризацией органов государственного управления. В то же время выводы академика Н.Н. Моисеева выглядят как предостережение относительно преувеличения значимости развития информационно-коммуникационных систем в управлении. «По мере роста сложности управляемых объектов точный расчет необходимых команд, т.е. то, к чему сводится вся теория управления в технике, становится принципиально невозможным, несмотря даже на массовую компьютеризацию» [14].

Факт неустойчивости терминологии «поддержка – принятие» решений свидетельствует об отсутствии четкого концептуального видения роли экспертов и места СЦ в системе принятия государственных решений, не появилось оно и в результате многолетней научной дискуссии и практики.

По обобщенному представлению докладчиков, в деятельности СЦ комплексное, опережающее информирование, ситуационный анализ проблем является сущностным выражением «поддержки» принятия решений в условиях быстропротекающих и пространственно разнесенных ситуациях. «Ситуация» выступает как ключевое понятие и в названии СЦ, которое с позиции практики управления может трактоваться как оперативное управление. Достаточно эффективно, по мнению участников конференций, функция оперативного управления СЦ проявилась при реализации проекта «Сочи – 2014».

С оперативным характером управления связана одна из функций СЦ – мониторинг, понимаемый как технология наблюдения и анализа изменений объекта управления, характеризуемая постоянством, регулярностью осуществления в течение всего управленческого цикла. Филиппович А. определяет, что если система только отображает информацию, а само понимание ситуации складывается исключительно у субъекта, то она (система) не отличается от следящих систем [15]. Соответственно, ситуационный центр определяется как «комплекс программных и аппаратных средств, которые позволяют хранить, отображать, симулировать (имитировать) или анализировать информацию на основе ситуационной модели». В данном случае игнорируется социологическая или политологическая трактовка «ситуации», когда анализ конкретной ситуации в управлении должен дать основания для разработки методов контролируемого вмешательства в спонтанные социальные процессы, прогнозирования следствий принимаемых управленческих решений.

Участники научно-практических конференций 2010 и 2011 гг., посвященных теме развития ситуационных центров, к основным проблемам развития СЦ относят тенденцию роста коммуникационной составляющей: функция общения начинает превалировать над аналитической в использовании ситуационных центров в государственном, муниципальном и корпоративном управлении. Иными словами, система СЦ оказалась не востребована органами власти и экспертными группами по основной функции.

«Проектный подход» интерпретируется специалистами СЦ и учеными из числа участников конференций как «подход к организации управления приоритетными национальными проектами» (ПНП). При этом применение проектного подхода обусловлено необходимостью решения следующих задач:

-

– определение конкретных социально-экономических целей реализации ПНП и их отдельных мероприятий;

-

– оценка потребности в ресурсах и эффективного планирования их выделения для достижения целей проекта;

-

– обеспечение оперативного контроля достижения целей проекта..» и т.п. [16].

Рассмотрение проектной деятельности как специфической плановой деятельности органов государственной власти в некоторой степени соответствует объектно-ориентированному подходу в социологии (Н.А. Аитов, Г.А. Антонюк, И.В. Бестужев-Лада, Н.И. Лапин, Ж.Т. Тощенко и др.). В управленческом цикле ее задачи раскрываются «в научно обоснованном определении параметров формирования будущих социальных объектов или процессов с целью обеспечения оптимальных условий для возникновения, функционирования и развития новых или реконструируемых объектов» [17].

Но, как показывает практика, управление называется «проектным» исходя из того, что оно сосредоточено на реализации одного или нескольких проектов. Обозначаемые в докладах варианты функционирования СЦ (оперативного управления, кризисный режим управления, мониторинг изменений объекта управления и т.п.) аналогичны менеджменту: оперативное управление ресурсами, управление проектами, бизнес-процессами с использовани- ем программных продуктов. Здесь требуется четкое разграничение понятий «менеджмент» и «управление», которые в последнее время используются как синонимы. Логически также должны быть приведены в соответствие форма управляемой социальной целостности (сообщество, «общность» – по В.А. Ядову) и модель управления.

Такое рассогласование методологии и методов порождает кентавр – проблемы в управлении. По утверждению Ж.Т. Тощенко, решение подобных проблем может быть найдено только при последовательной реализации единых методологических принципов [18].

Рассмотрение вопросов развития и функционирования управленческой инфраструктуры без анализа состояния кадров , обслуживающих информационно-технологическую, методическую и аналитическую компоненты СЦ, будет неполным.

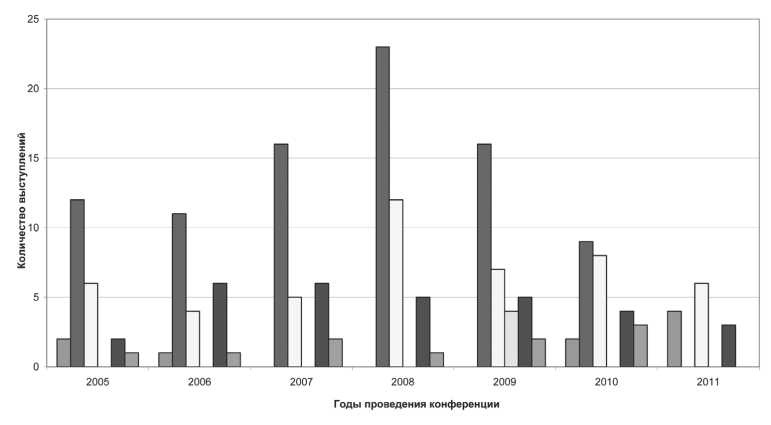

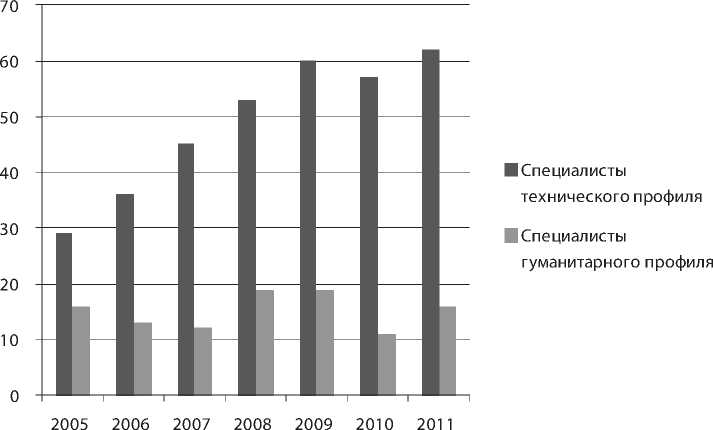

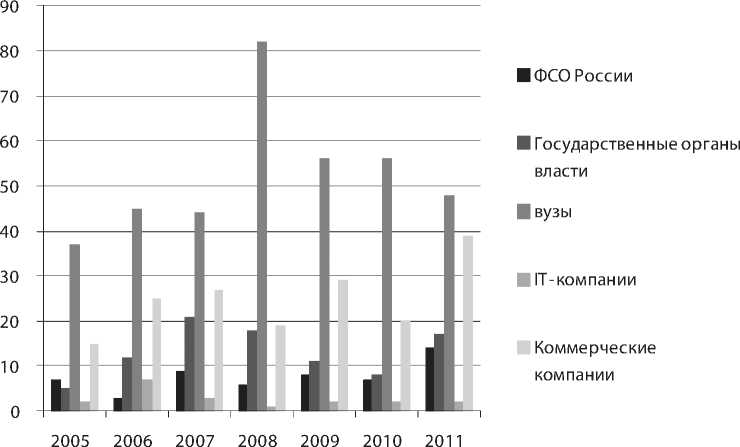

На существующее ассиметричное развитие и функциональные ограничения системы СЦ указывает профессиональная и организационная принадлежность участников конференций (см. рис. 3, 4).

Рис. 3. Профессиональная принадлежность участников конференций

Рис. 4. Организационная принадлежность участников, выступающих на конференции

Количественные данные профессиональной принадлежности участников конференций оправдывают преобладание технических тем в научной дискуссии о развитии системы СЦ, что может быть расценено как подтверждение факта ведущей роли IТ-специалистов в определении содержательного компонента функционирования данной управленческой инфраструктуры. Социологи, политологи, экономисты, получившие профессиональное образование и имеющие навыки исследования и описания социальных процессов в различных сферах жизнедеятельности общества, организации экспертных опросов, оказываются невостребованными в информационно-аналитической системе. При этом проблема диспропорции в кадровом обеспечении СЦ поднималась в 2006 г., сохраняет свою актуальность и в 2011 г.: органы государственной власти испытывают дефицит в специалистах, обладающих концептуальным мышлением, методами инновационной социально-проектной деятельности на основе новых информационных технологий.

Егоров А.И., анализируя результаты введения в 2000 г. Министерством образования РФ государственного стандарта высшего профессионального образования по направлению 553000 «Системный анализ и управление», заключает, что предпринятые усилия по подготовке специалистов по направлению «Государственное и муниципальное управление» со специализацией «Информационные технологии в государственной службе», «Информационно-аналитические технологии в государственном управлении» не дали ожидаемого результата [19].

Дополняет данные выводы наблюдаемый факт низкого интереса со стороны самих государственных гражданских служащих к теме использования СЦ в управлении (см. рис. 4). Судя по названию и содержанию докладов, для органов власти различного уровня характерным является самостоятельная разработка моделей и определения функционала информационно-аналитических служб и действующих ситуационных центров [20].

Показательными в отношении использования специализированной инфраструктуры в стратегическом планировании могут служить профессиональные компетенции государственных гражданских и муниципальных служащих. Результаты социологического исследования, представленного И.И. Бажиным в статье «Культура служащих органов власти в осуществлении социальных реформ», отражают основные проблемы: а) неструктурирован-ность и несогласованность управленческих действий; б) трудности в проведении отдельных этапов и процедур стратегического планирования [21: 51–60].

Очевидно, что на сегодняшний день технологические возможности СЦ опережают уровень разработки вопросов методологической организации деятельности информационнокоммуникационной системы как инфраструктуры стратегического управления, в том числе организации распределенной экспертной деятельности и взаимодействия участников стратегического планирования.

Арсенал аналитических технологий СЦ позволяет решать базовый комплекс задач по информационному обеспечению стратегического планирования, но использование данной системы в стратегическом управлении требует решения нескольких задач.

В первую очередь, речь идет о представлении теоретической модели государственного стратегического управления (структура, функциональные состояния), о научном обосновании методологической организации деятельности органов власти по стратегическому планированию, реализация которой возможна в рамках действующего законодательства.

Во-вторых, необходимо дать ответ на вопросы: 1) какая информация о социальной реальности способна стать основой для разработки и принятия стратегических решений? 2) в каких условиях властно-управленческая вертикаль становится восприимчивой к внешней научной информации и способной реализовать полученное знание в управлении?

И, наконец, неотъемлемой частью механизма реализации закона о стратегическом планировании является технологизация процесса разработки и реализации стратегических решений, в том числе организация распределенной экспертной деятельности и группового решения управленческих проблем в условиях информационной среды СЦ, обеспечения устойчивости решения во времени и пространстве.

-

[1] Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» // Российская газета. 3 июля 2014 г. Федеральный выпуск № 6418. URL: http://www. rg.ru/2014/07/03/strategia-dok.html

-

[10] Тихонов А.В. Социология управления. Теоретические основы. Издание 2-е, допол. и перераб. М.: «Канон » РООИ «Реабилитация, 2009; Социология управления: стратегия, процедуры и результаты исследования / Отв. ред. А.В. Тихонов и др. М.: «Канон » РООИ «Реабилитация, 2010.

-

[11] Малган Д. Искусство государственной стратегии: Мобилизация власти и знаний во имя всеобщего блага / Пер. с англ. Ю. Каптуревского под научн. ред. Я. Охонько. М.: Изд-во Института Гайдара, 2011; Корнилович В.А. Институциональное управление социальными процессами. Saarbrucken: Изд-во LAP LAMBERT, 2011.

-

[12] Концепция информатизации государственного правления. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.10.2010 № 1815-р «О государственной Программе Российской Федерации "Информационноеобщество(2011–2020 гг.)"»; Распоряжение Правительства РФ от 02.12.2011 № 2161р «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Информационное общество (2011–2020 годы)"». [Электронный ресурс]. URL: http://minsvyaz.ru/ru/doc/?id_4=654 ; Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации от 07.02.2008 № Пр-212. [Электронный ресурс]. URL: http://minsvyaz.ru/ru/doc/index.php?id_4=15 См. также: Российская газета. Федеральный выпуск № 4591 от 16 февраля 2008 г.; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.09.2004 № 1244-р «О Концепции использования информационных технологий в деятельности федеральных органов государственной власти до 2010 года и плане мероприятий по ее реализации» (в ред. распоряжений Правительства РФ от 29.07.2005 № 1068-р, от 21.11.2006 № 1599-р, от 24.12.2008 № 1913-р, Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 № 219). [Электронный ресурс] // URL: http://minsvyaz.ru/ru/doc/index.php?id_4=52 ; Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2002 № 65 «О Федеральной целевой программе "Электронная Россия (2002 – 2010 годы)"». [Электронный ресурс] // URL: http://minsvyaz.ru/ru/doc/index.php?id_4=59 и др.

-

[13] Еферина Т., Матасова И. Экспертное знание в деятельности ситуационного центра // Государственная служба. 2011. № 4. С. 63–67.

-

[14] Цитата по: Социология управления: стратегия, процедуры и результаты исследования / Отв. ред. А.В. Тихонов и др. М.: «Канон » РООИ «Реабилитация, 2010.

-

[15] Филиппович А. Ситуационные центры: определения, структура и классификация. [Электронный ресурс] // URL: http://iu5.bmstu.ru/~philippovicha/Articles/Sit_Centres.htm

-

[16] См.: Ситуационные центры и перспективные информационно-аналитические средства поддержки принятия решений: Материалы научно-практической конференции РАГС. 25–27 апреля 2007 г. / Под общ. ред. А.Н. Данчула. М.: Изд-во РАГС, 2008. С. 339–344; Ситуационные центры 2010. Современные информационно-аналитические технологии поддержки принятия решений: Материалы научнопрактической конференции. РАГС. 27–28 апреля 2010 г. / Под общ. ред. А.Н. Данчула. М.: Изд-во РАГС, 2011. С. 94–105.

-

[17] Бестужев-Лада И.В. Прогнозное обоснование социальных нововведений. М.: Наука, 1993. С. 45.

-

[18] Тощенко Ж.Т. Кентавр-идеи какдеформацияобщественного сознания//Социс.2011. № 12.С. 3–13. [19] Егоров А.И. Вопросы подготовки специалистов для информационно-аналитических подразделений органов государственной власти и других организаций // Ситуационные центры 2009. Перспективные информационно-аналитические технологии поддержки принятия решений: Материалы научно-практической конференции РАГС. 14–15 апреля 2009 г. / Под общ. ред. А.Н. Данчула. М.: Изд-во РАГС, 2010. С. 379.

-

[2] См.: Рыбалкин В.В., Сутырина Т.А. Стратегии инновационного развития российских регионов / Под ред. Т.А. Сутыриной. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2013; Клейнер Г.Б. Проблемы стратегического государственного планирования и управления в современной России // Стратегическое пла-

нирование и управление. М.: Научный эксперт, 2011; Смирнова О.О. Правовые основы стратегического планирования в Российской Федерации // Власть и управление на Востоке России. 2011. № 4 (57); Территориальное стратегическое планирование: технологии успеха. Вып. 4. МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2004; Управление реализацией стратегий развития муниципальных образований. МОНФ, 2004; Территориальное стратегическое планирование при переходе к рыночной экономике: опыт городов России / Под ред. С.А. Васильева. МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2003.

-

[20] В докладах представлены результаты работы, например «Информационно-аналитический комплекс "Интеллектуальный муниципалитет"», «Формирование вектора стратегии регионального развития на основе интеллектуального анализа данных», «Построение моделей взаимодействия общественных организаций и органов власти», «Оценка текущей фазы и определение сценария дальнейшего развития межгосударственного конфликта», «Информационное пространство виртуального центра охраны здоровья» и т.п.

-

[21] Бажин И.И. Культура служащих органов власти в осуществлении социальных реформ // Социология власти. 2008. № 6. С. 51–60. См. также: Корнилович В.А., Холин А.Н. Особенности организации группового ситуационного анализа в условиях технологической среды. 2010 г. [Электронный ресурс] // URL: http://www.np-nic.ru/publikatsii/filosofiya/10

-

[3] Основы стратегического планирования в Российской Федерации. Утверждены Указом Президента Российской Федерации от 12.05. 2009 № 536.

-

[4] Осипов Г.В. Проблемы включения социологии в систему научного управления российским обществом // Социс. 2012. № 7. С. 5–17.

-

[5] Ильин Н.И. Ситуационные центры. Опыт, состояние, тенденции развития / Н.И. Ильин, Н.Н. Демидов, Е.В. Новикова. М.: МедиаПресс, 2011.

-

[6] Сайты Стратегии – 2020: http://2020strategy.ru , http://strategy2020.rian.ru

-

[7] Для проверки высказанных гипотез был применен метод контент-анализа программ конференций в период с 2005 по 2011 г., посвященных проблеме развития Ситуационных центров как особого класса информационных систем. Общий объем – 2 290 страниц, доклады участников (№ = 90). Предельные границы – 2011 г. – определены в связи с тем, что этот год является последним в серии научно-практических конференций, проводимых РАГС.

-

[8] Единицами анализа определены: 1) темы выступлений на пленарном заседании, определяющие сквозные направления обсуждений на секциях; 2) темы выступлений участников на секциях; 3) профессиональная принадлежность участников конференции (технический, гуманитарный профиль); 4) организационная принадлежность участников конференции (ФСО, органы государственной власти, вузы, IT-компании, коммерческие организации); 5) доклады должностных лиц – участников конференции, ответственных за определение содержания и тенденций развития системы СЦ как инфраструктуры управления органов государственной власти Российской Федерации (ФСО, органы государственной власти, РАГС); 6) доклады участников конференции, отражающих гуманитарную составляющую в деятельности СЦ.

-

[9] Ситуационные центры – 2010. Современные информационно-аналитические технологии поддержки принятия решений: Материалы научно-практической конференции РАГС. 27–28 апреля 2010 г. / Под общ. ред. А.Н. Данчула. М.: Изд-во РАГС, 2011. C. 94–105.

Список литературы Научное и информационное сопровождение стратегического планирования в Российской Федерации

- Бестужев-Лада И.В. Прогнозное обоснование социальных нововведений. М.: Наука, 1993.

- Еферина Т., Матасова И. Экспертное знание в деятельности ситуационного центра // Государственная служба. 2011. № 4. С. 63.

- Ильин Н.И. Ситуационные центры. Опыт, состояние, тенденции развития / Н.И. Ильин, Н.Н. Демидов, Е.В. Новикова. М.: МедиаПресс, 2011.

- Информационно-аналитические системы и средства поддержки организационного управления: материалы научно-практической конференции РАГС. 29-30 марта 2005 г. / Под общ. ред. А.Н. Данчула. М.: Изд-во РАГС, 2005.

- Осипов Г.В. Проблемы включения социологии в систему научного управления российским обществом // Социс. 2012. № 7.