Научное обоснование приоритетных веществ, объектов квотирования и направлений действий по снижению аэрогенных рисков здоровью населения при реализации полномочий санитарной службы Российской Федерации

Автор: Зайцева Нина Владимировна, Май Ирина Владиславовна, Кирьянов Дмитрий Александрович, Горяев Дмитрий Владимирович

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Профилактическая медицина: актуальные аспекты анализа риска здоровью

Статья в выпуске: 4 (40), 2022 года.

Бесплатный доступ

Исследование выполнялось в связи с актуализацией задач управления качеством атмосферного воздуха в крупных промышленных городах страны, в том числе в рамках федерального проекта «Чистый воздух» и системы квотирования выбросов. Разработаны научно-методические подходы, обеспечивающие реализацию функций и полномочий Роспотребнадзора по управлению качеством атмосферного воздуха, в том числе в рамках проекта «Чистый воздух». При этом учитывали, что исходными данными для всей системы квотирования выбросов являются сводные расчеты рассеивания примесей. Исследования ориентировались на структуру входных и выходных данных программы расчета загрязнения атмосферы «Эколог-Город», реализующей стандартизованные в России методы диффузии выбросов в атмосфере. Расчеты выполняли в точках на жилых территориях города. Учитывали не менее 20 основных вкладов источников в концентрации каждого вещества в каждой расчетной точке. Оценку аэрогенного риска здоровью выполняли в соответствии с актуальными методическими документами. В качестве критериев допустимого (приемлемого) риска принимали: канцерогенный риск - на уровне 1,0·10-4; неканцерогенный хронический и / или острый риск - на уровне индекса опасности для веществ с однонаправленным действием, равным 3,0. Для решения задачи обоснования оптимальных направлений регулирующих воздействий по минимизации рисков здоровью через снижение выбросов в атмосферу использован метод ветвей и границ линейного программирования. Разработан принципиальный алгоритм определения перечня приоритетных загрязняющих веществ, перечня квотируемых объектов и обоснования оптимальных направлений регулирующих воздействий по снижению аэрогенных рисков здоровью населения. К приоритетным предлагается относить вещества, по которым регистрируются превышения гигиенических нормативов и которые в сумме формируют не менее 95 % вклада в неприемлемый риск для здоровья в отношении критических органов или систем хотя бы в одной расчетной точке. К приоритетным относятся объекты, которые формируют суммарно превышения гигиенических нормативов и более 95 % недопустимого риска для здоровья. Предложен и апробирован инструмент выбора оптимальных направлений регулирующих действий по системе гигиенических критериев, включая критерии риска для здоровья населения. Предложенные подходы обеспечивают функции и полномочия санитарной службы в части контроля безопасного качества атмосферного воздуха, позволяя на единой методической основе для всех городов, в том числе включенных в проект «Чистый воздух», определять приоритетные вещества и объекты для последующего квотирования. Разработанный подход позволяет оценить адекватность направлений природоохранных мероприятий характеру и уровням риска для здоровья населения.

Риск здоровью, выбросы в атмосферу, регулирование, федеральный проект

Короткий адрес: https://sciup.org/142236543

IDR: 142236543 | УДК: 614.7 | DOI: 10.21668/health.risk/2022.4.01

Текст научной статьи Научное обоснование приоритетных веществ, объектов квотирования и направлений действий по снижению аэрогенных рисков здоровью населения при реализации полномочий санитарной службы Российской Федерации

Обеспечение качества атмосферного воздуха, при котором не формируются неприемлемые риски для здоровья населения, отсутствуют факты причинения вреда здоровью или иные нарушения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, рассматривается как важнейшая стратегическая задача развития страны, требующая межведомственного взаимодействия органов власти всех уровней.

Федеральный проект «Чистый воздух» имеет целью кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах (на момент старта проекта в него были включены 12 городов1; в 2022 г. список городов-участников проекта увеличился еще на 292).

Для обеспечения снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха с 1 января 2020 г. в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019 № 195-ФЗ3 проводится эксперимент по квотированию выбросов, который с учетом поправок Федерального закона от 26.03.2022 № 71-ФЗ4 планируется завершить 31 декабря 2026 г. Таким образом, проект «Чистый воздух» и эксперимент по квотированию выбросов тесно связаны между собой [1, 2].

Квотирование рассматривается как особый порядок регулирования выбросов с учетом целевых показателей их сокращения, а также введения для предприятий – участников эксперимента квот на выбросы по приоритетным атмосферным загрязнителям на основе сводных расчетов5.

Введение в нормативную базу понятия «приоритетные загрязняющие вещества» является крайне важным шагом в развитии всей системы регулиро- вания выбросов. Прежде всего, это связано с тем, что совокупно промышленные предприятия, автомобильный (в отдельных городах и железнодорожный) транспорт и автономные источники теплоснабжения выбрасывают в атмосферу городов десятки, а то и сотни химических примесей. Например, в атмосферный воздух г. Читы ежегодно выбрасывается более 130 веществ от 211 промышленных предприятий [3], в г. Нижнем Тагиле – порядка 166 веществ [4], в г. Норильске – 107 наименований выбрасываемых примесей [5] и т.п. В связи с этим обоснование наиболее эффективных действий по снижению загрязнения всегда являлось важной научно-методической задачей.

Для ранжирования, приоритизации выбросов на территории в целях государственного управления предлагались и использовались самые разные подходы. Приоритетными, независимо от фактических масс выброса, в ряде случаев считали примеси, включенные в различные международные и отечественные нормативные, инструктивные или информационные документы. К таким документам можно отнести списки приоритетных веществ, публикуемые Агентством по токсическим вещест-вам6, Приказ Минприроды РФ «О Порядке установления источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, подлежащих государственному учету и нормированию, и о Перечне вредных (загрязняющих) веществ, подлежащих государственному учету и нормирова-нию»7, Письмо Минздрава РФ о списке приоритетных веществ, содержащихся в окружающей среде, и их влиянии на здоровье населения8, Руководство по контролю загрязнения атмосферы РД 52.04.186-899 и прочие.

Применялся выбор приоритетов по вкладу в суммарную валовую массу выбросов, по рангу числового значения отношения масс выбросов и предельно допустимым концентрациям или комплексным индексам загрязнения атмосферы [6, 7], по наличию у химических веществ мутагенных, канцерогенных, тератогенных свойств [8]. C появлением российского «Руководства по оценке риска здоровью населения при воздействии веществ, загрязняющих окружающую среду»10 широко распространилась практика выделения приоритетных веществ по величине индекса опасности, при определении которого учитываются референтные уровни химического вещества и задаваемые весовые коэффициенты для оценки канцерогенных и / или неканцерогенных эффектов [9, 10].

Федеральный закон 195-ФЗ «О проведении эксперимента...» однозначно определяет, что « приоритетные загрязняющие вещества - загрязняющие вещества, выбросы которых влияют на превышение гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, создают риски для здоровья человека на территориях эксперимента ». Таким образом, необходимым является установление строгого порядка определения приоритетов по критериям риска для здоровья.

Поскольку сокращение выбросов приоритетных веществ должно осуществляться на конкретных объектах, не менее важной задачей становится определение приоритетных источников этих веществ и их вклада в загрязнение.

Решение обеих задач – определение перечней приоритетных веществ и участие в обосновании перечней приоритетных объектов – Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 195-ФЗ относит к полномочиям, возложенным на федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор статьей11.

Вместе с тем следует отметить, что Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»12 наделяет главных государственных санитарных врачей и их заместителей полномочиями по внесению в органы всех уровней предложений о реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки, охране и укреплению здоровья населения. Данные полномочия целесообразно и важно реализовывать, в том числе в ходе реализации проекта «Чистый воздух». Последнее связано еще и с тем, что нормативные и методические документы по системе квотирования не предусматривают оценку остаточного риска для здоровья или оценку эффективности реализуемых мероприятий по критериям здоровья населения. Отсутствие такой оценки может иметь следствием недостаточные или избыточные затраты хозяйствующих субъектов на низкорезультативные мероприятия и / или снижение социальной и медико-демографической значимости принимаемых решений [11, 12]. Вместе с тем представляется целесообразной не только оценка уже реализованных мероприятий, но и упреждающий анализ планов и программ мероприятий на предмет соответствия предполагаемых мер структуре, уровню и пространственному распределению рисков для здоровья населения на территории.

Развитие теоретических основ решения оптимизационных задач при нормировании выбросов описано и практическое воплощение получило в трудах Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова [13, 14].

Цель исследования – разработка научно-методических подходов, обеспечивающих реализацию функций и полномочий Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по обеспечению безопасного качества атмосферного воздуха, в том числе в рамках проекта «Чистый воздух».

Материалы и методы. Методические подходы разрабатывали с учетом того, что базовыми исходными данными для всей системы принятия решений при регулировании выбросов через инструменты квотирования являются сводные расчеты рассеивания примесей.

В ходе исследования ориентировались на структуру входных и выходных данных унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы «Эколог-Город», версия 4.60.1 с блоком расчета «Средние». Программа реализует утвержденные в Российской Федерации методы моделирования рас- пространения выбросов загрязняющих веществ в атмосфере. При учете вкладов отдельных источников в загрязнение рассматривали не менее 20 приоритетных вкладов в концентрации каждого вещества в каждой расчетной точке.

Разрабатываемые подходы предполагали привязку всех источников расчетных точек к векторным картам территорий и обязательность расчета вкладов в приземные концентрации в каждой точке города хозяйствующих субъектов, автотранспорта (на отдельных участках улично-дорожной сети) и иных источников загрязнения.

Оценка риска выполнялась в соответствии с актуальными методическими документами, утвержденными Роспотребнадзором в установленном порядке13. Критериями допустимого (приемлемого) риска принимаются: канцерогенный риск – 1,0·10-4; неканцерогенный хронический и / или острый риск – индекс опасности для веществ с однонаправленным действием (hazard index – HI ) – 3,0; коэффициент опасности для отдельных веществ (hazard quotient – HQ ) – 1,0 14.

В алгоритм включена процедура оценки и верификации расчетных данных данными инструментальных измерений на постах экологического и / или социально-гигиенического мониторинга с последующей корректировкой сводных баз данных об источниках.

Определение направлений действий предполагало установление конкретных хозяйствующих субъектов, снижение выбросов приоритетных веществ на которых обеспечит достижение уровней приемлемого риска для здоровья населения на всей территории города. В качестве критерия оптимизации в рамках данного исследования был выбран критерий минимального достаточного снижения масс выбросов на территории. Процедура строилась на основе базового решения оптимизационной задачи, заключающейся в определении изменений масс выбросов загрязняющих веществ объектами квотирования, обеспечивающих соблюдение задаваемых критериев риска для здоровья в выбранных опорных точках. Для решения задачи в рамках представленной математической постановки был разработан программный модуль, реализующий метод ветвей и границ линейного программирования в среде R-studio (номер государственной регистрации программы для ЭВМ: 2022669645).

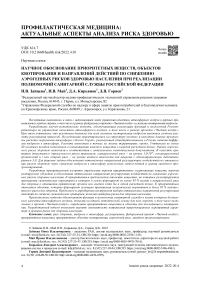

Результаты и их обсуждение. Предложен принципиальный алгоритм определения перечня приоритетных загрязняющих веществ, перечня квотируемых объектов и обоснования оптимальных направлений регулирующих воздействий по минимизации аэрогенных рисков здоровью населения, который приведен на рис. 1. Алгоритм предполагает, что сводные расчеты выполняются по условиям кратковременного загрязнения атмосферы (20-минутный временной интервал, наихудшие возможные условия рассеивания – условия острого воздействия на население) и условиям среднегодового загрязнения атмосферы (хроническое воздействие).

При выборе приоритетных химических веществ оптимальным представляется определение приземных концентраций в расчетных точках, соответствующих геометрическим центрам всех жилых строений и территорий, используемых населением для рекреационных или лечебно-оздоровительных целей.

Предпочтение расчетным точкам перед регулярной сеткой отдается с учетом нескольких аспектов:

– селитебная застройка зачастую не является сплошным непрерывным территориальным образованием, отдельные участки жилья находятся на значительном удалении друг от друга и представляют собой небольшие зоны, которые некорректно учитывать с шагом сетки более 200 × 200 м;

– устраняется попадание отдельных точек на промышленные площадки, расположенные в непосредственной близости к жилью, на дороги и пр., что повышает корректность оценки риска для здоровья;

– расположение расчетных точек непосредственно в точках проживания населения максимально соответствует задаче оценки рисков для здоровья человека.

Эти же расчетные точки в дальнейшем применяются для решения задачи по выбору оптимальных направлений действий по минимизации рисков здоровью.

Приземная концентрация каждого вещества характеризуется рядом параметров:

-

♦ доли ПДК мр ;

-

♦ доли ПДК сг (или ПДК сс 15 );

-

♦ уровнем формируемого канцерогенного пожизненного риска;

-

♦ уровнем формируемого острого риска, доли ARfC ;

-

♦ уровнем формируемого хронического риска, доли RfC .

Рис. 1. Принципиальный алгоритм определения приоритетных веществ, приоритетных объектов для квотирования и обоснования направлений регулирующих действий по минимизации рисков здоровью населения

При выявлении недопустимых (неприемлемых) уровней риска для здоровья выполняется оценка вклада отдельных химических веществ в каждый из видов риска для здоровья (канцерогенного, неканцерогенного острого и неканцерогенного хронического) в каждой точке недопустимого (неприемлемого) риска. В каждой расчетной точке, в которой установлен недопустимый (неприемлемый) риск для здоровья, вещества ранжируются по вкладу в суммарный риск.

К приоритетным относят вещества:

– по которым регистрируются превышения ПДК мр и / или ПДК сг по результатам расчетов рассеивания;

– которые характеризуются индивидуальными индексами опасности ( HQ ) > 1,0 или канцерогенным риском 1·10-6;

– которые вносят (с учетом порядка убывания вклада) в сумме не менее 95 % вклада в неприемле- мый риск для здоровья в отношении критических органов или систем хотя бы в одной расчетной точке (HI > 3,0; канцерогенный риск > 1·10-4).

Пример выбора приоритетных веществ в точках для одного вида риска приведен в табл. 1.

Итоговый перечень приоритетных веществ в целом по городу формируется по совокупности всех данных. Пример приведен в табл. 2.

Представляется, что перечень приоритетных веществ, подлежащих квотированию, является динамичным, изменяющимся в результате появления новых или передислокации известных источников загрязнения, изменения сводной базы данных об источниках в целом по городу.

Для определения приоритетных квотируемых объектов используются результаты расчета вкладов отдельных источников в приземные концентрации приоритетных загрязняющих веществ и в неприемлемые риски16.

Таблица 1

Пример выделения приоритетных веществ по показателю «Вклад в неприемлемый хронический риск болезней органов дыхания»

|

Код* |

Расчетная точка |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

Индекс опасности ( HI ) в точке |

3,33 |

4,32 |

4,49 |

5,34 |

5,51 |

5,97 |

9,53 |

12,10 |

|

|

Сумма пылей, в том числе |

69,19 |

76,33 |

69,27 |

60,63 |

71,12 |

72,96 |

77,51 |

68,95 |

|

|

2908 |

Пыль неорганическая: 70–20 % SiO2 |

60,44 |

75,27 |

55,39 |

46,31 |

70,09 |

44,55 |

22,75 |

34,00 |

|

2909 |

Пыль неорганическая: до 20 % SiO2 |

1,02 |

0,22 |

0,37 |

0,56 |

0,16 |

0,39 |

0,30 |

0,31 |

|

2902 |

Взвешенные вещества |

4,13 |

0,64 |

10,12 |

9,10 |

0,65 |

22,32 |

46,02 |

29,36 |

|

2930 |

Пыль абразивная |

0,21 |

0,02 |

0,36 |

0,30 |

0,02 |

0,58 |

1,27 |

0,67 |

|

2936 |

Пыль древесная |

2,21 |

0,12 |

1,87 |

3,86 |

0,13 |

4,73 |

6,87 |

4,29 |

|

2937 |

Пыль зерновая |

1,15 |

0,05 |

1,14 |

0,47 |

0,06 |

0,35 |

0,19 |

0,27 |

|

3749 |

Пыль каменного угля |

0,013 |

0,001 |

0,008 |

0,012 |

0,001 |

0,012 |

0,007 |

0,01 |

|

330 |

Серы диоксид (ангидрид сернистый) |

14,04 |

17,57 |

12,96 |

10,57 |

16,10 |

10,28 |

5,37 |

7,98 |

|

301 |

Азота диоксид (азот (IV) оксид) |

10,83 |

5,17 |

13,69 |

18,89 |

11,18 |

11,22 |

7,06 |

16,44 |

|

150 |

Натр едкий |

0,82 |

0,21 |

1,59 |

3,45 |

0,16 |

3,34 |

3,42 |

1,27 |

|

304 |

Азот (II) оксид (азота оксид) |

4,47 |

0,55 |

1,45 |

2,54 |

1,19 |

1,19 |

0,75 |

0,75 |

|

322 |

Серная кислота (по молекуле H2SO4) |

0,08 |

0,04 |

0,08 |

0,06 |

0,03 |

0,12 |

0,09 |

0,23 |

|

1325 |

Формальдегид |

0,24 |

0,06 |

0,23 |

0,47 |

0,13 |

0,21 |

0,12 |

0,30 |

|

1301 |

Проп-2-ен-1-аль (акролеин) |

0,09 |

0,01 |

0,21 |

0,16 |

0,01 |

0,39 |

2,39 |

1,83 |

|

Сумма вкладов выделенных веществ |

98,53 |

99,07 |

95,92 |

96,08 |

98,4 |

97,8 |

95,75 |

96,47 |

П р и м е ч а н и е : * – код вещества в системе сводных расчетов; ** – тоном выделены вещества, вносящие с учетом ранжированного вклада более 95 % в неприемлемый риск для здоровья.

Таблица 2

Приоритетные вещества – компоненты выбросов предприятий и автотранспорта

|

№ п/п |

Код |

Наименование вещества |

Критерий включения* |

||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|||

|

1 |

143 |

Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

|

2 |

150 |

Натр едкий |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

+ |

|

3 |

164 |

Никель оксид (в пересчете на Ni) |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

+ |

|

4 |

301 |

Азота диоксид |

+ |

+ |

– |

– |

+ |

+ |

+ |

|

5 |

304 |

Азота оксид |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

|

6 |

328 |

Углерод (сажа) |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

|

7 |

330 |

Серы диоксид |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

+ |

|

8 |

337 |

Углерода оксид |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

9 |

342 |

Фториды газообразные |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

+ |

|

10 |

602 |

Бензол |

– |

– |

+ |

+ |

– |

+ |

+ |

|

11 |

703 |

Бенз(а)пирен (3,4-бензпирен) |

– |

– |

+ |

– |

– |

– |

– |

|

12 |

1301 |

Проп-2-ен-1-аль (акролеин) |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

+ |

|

13 |

1325 |

Формальдегид |

– |

– |

+ |

+ |

– |

– |

– |

|

14 |

2902 |

Пыли (суммарно) с приоритетом |

– |

– |

– |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

15 |

2907 |

Пыль неорганическая >70 % SiO2 |

+ |

– |

– |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

16 |

2909 |

Пыль неорганическая: до 20 % SiO2 |

– |

– |

– |

+ |

+ |

+ |

+ |

П р и м е ч а н и е : * – критерии включения:

-

1 – регистрируются превышения ПДКмр по расчетам рассеивания;

-

2 – регистрируются превышения ПДКсг по расчетам рассеивания;

-

3 – фиксируется HQ о > 1;

-

4 – фиксируется HQ xp > 1;

-

5 – входит в число веществ, формирующих 95 % неприемлемого канцерогенного риска;

-

6 – входит в число веществ, формирующих 95 % неприемлемого острого неканцерогенного риска;

-

7 – входит в число веществ, формирующих 95 % неприемлемого хронического неканцерогенного риска.

Учитываются все источники, формирующие суммарно превышения гигиенических нормативов и более 95 % недопустимого риска для здоровья.

Вклад отдельного объекта (предприятия, участки улично-дорожной сети с выбросами автотранспорта, автономного источника теплоснабжения) в показатели риска (индексы опасности) в каждой точке определяют как взвешенное среднее вкладов предприятия по формулам:

– для хронического риска:

∑ HQ Rfcik ⋅δ сг ikn

δ ( HI Rfcj ) kn = i ∈ I Rjfc k , (1)

∑ HQRfci i∈I Rj fc где δ(HIRfc j)kn – вклад n-го объекта в индекс опасности для j-го органа или системы в k-й точке при хроническом воздействии;

I R j fc – множество загрязняющих веществ, формирующих риск здоровью хронического действия по j -му органу или системе;

HQRfci k – коэффициент опасности для хронического действия для i -го загрязняющего вещества в k -й точке;

δ сг i k n – вклад n -го предприятия в среднегодовые концентрации в k -й точке по i -му веществу;

– для острого риска:

∑ HQARfcik ⋅δ мр ikn

ARfc

δ ( HI ARfcj ) kn = i ∈ I j k , (2)

∑ HQARfci i∈I jARfc где δ(HI ARfc j)kn – вклад n-го объекта в индекс опас- ности для j-го органа или системы в k-й точке при остром воздействии;

I

ARfc j

– множество загрязняющих веществ, фор- мирующих риск здоровью острого действия по j-му органу или системе;

HQARfcik – коэффициент опасности для острого действия для i -го загрязняющего вещества в k -й точке;

δ мр i k n – вклад n -го предприятия в максимальные разовые концентрации в k -й точке по i -му веществу;

– для канцерогенного действия:

SF C cг k ⋅δ сг k iiin δ ( CR ) k n = i ∑ SFiC сг i k , (3)

где δ ( CR ) k n – вклад n -го объекта в канцерогенный риск в k -й точке при остром воздействии;

C cг i k – среднегодовая концентрация i -го загрязняющего вещества, рассчитанного в k -й точке;

δ сг i k n – вклад n -го предприятия в среднегодовые концентрации в k -й точке по i -му веществу;

SFi – фактор канцерогенного потенциала (сло-уп-фактор) для i -го загрязняющего вещества.

Расчет вкладов проводят в каждой точке в отношении всех критических органов и систем для хронического и острого действия.

Интегральную оценку вкладов отдельного объекта в показатели риска здоровью населения проводят с применением взвешенного осреднения по всем точкам:

– для хронического действия:

∑ HI Rfckj ⋅δ ( HI Rfcj ) kn

δ ( HI Rfcj ) n = k k

∑ HIRfcj k где δ(HIRfcj)n – средневзвешенный вклад n-го объекта в индекс опасности для j-го органа или системы при хроническом воздействии по совокупности точек;

HI Rfckj – индекс опасности для j -го органа или системы при хроническом воздействии в k -й точке.

Аналогично (4) рассчитывается интегральная оценка вклада отдельного объекта в показатели острого и / или канцерогенного риска.

Все объекты, которые вносят вклад в 95 % неприемлемого (канцерогенного, острого и / или хронического неканцерогенного) риска, включаются в перечень объектов, квотирование выбросов которых целесообразно с позиций достижения безопасного уровня риска для здоровья. Для каждого объекта указываются факторы (вещества), которые подлежат первоочередному снижению в выбросах. Пример обоснования списка приоритетных объектов приведен в табл. 3.

Приведенный пример показывает, что на обследованной территории к приоритетам надлежит отнести 20 предприятий, автотранспорт и автономные источники теплоснабжения. При этом вклад источников неодинаков, и перечни веществ, подлежащих снижению, специфичны для каждого объекта. Таким образом, очевидно, что сокращение на определенную долю выброса каждого объекта малоцелесообразно. И может не иметь следствием снижение риска для здоровья до допустимого (приемлемого) уровня.

С целью обеспечения санитарной службы инструментарием, который не заменяет порядок и методику квотирования выбросов, но позволяет оценить адекватность направлений природоохранных мероприятий уровням риска для здоровья, предложен метод выбора оптимальных направлений регулирующих действий по системе гигиенических критериев.

Для снижения временных затрат на выполнение расчетов и сокращения объемов выходной информации для решения задачи выбирается система

Таблица 3

Фрагмент обоснования списка приоритетных объектов – источников недопустимого риска для здоровья населения на территории

Использование локальных максимумов в качестве точек квотирования позволяет уменьшить размерность задачи на несколько порядков без существенных потерь в точности оценок, сокращая тем самым потребности в вычислительных ресурсах.

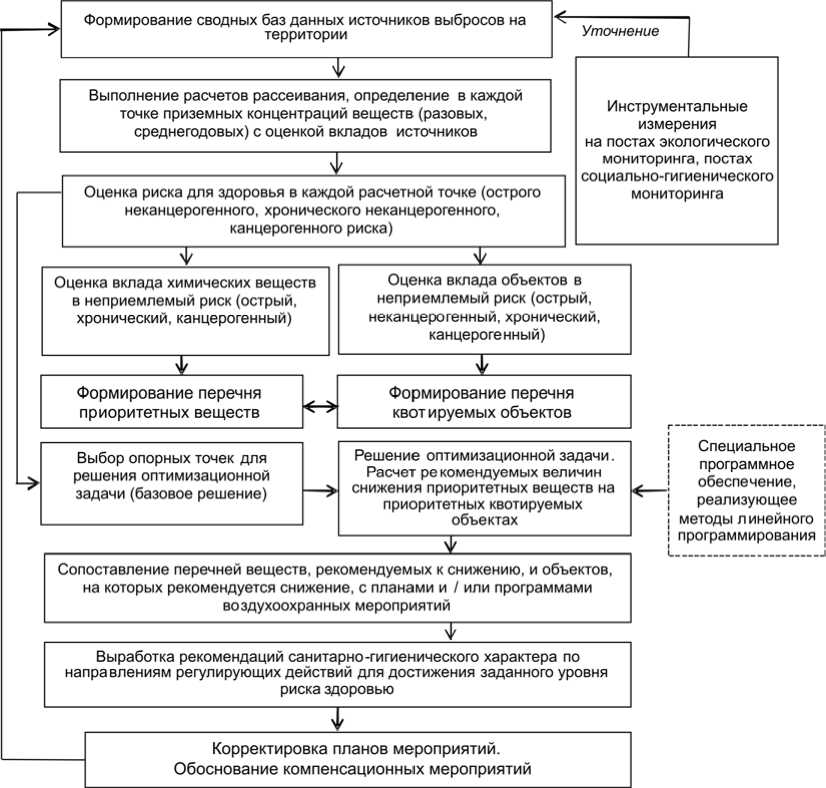

Апробация представленного метода на примере г. Красноярска позволила выделить 35 зон компактного проживания населения с точками локальных максимумов по всей системе показателей безопасности (рис. 2).

В качестве целевой функции (критерия оптимизации) может быть выбрано минимальное суммарное изменение масс выбросов загрязняющих веществ по всем объектам квотирования (5):

NI ∑∑ (1 - qin ) Мin → min, (5)

n = 1 i = 1

где q in – доля снижения массового расхода в год i -го загрязняющего вещества от n -го объекта;

M in – массовый расход в единицу времени i -го загрязняющего вещества от n -го объекта, т/г.

Рассматривается задача сокращения валового выброса, который влияет на уровень среднегодовых концентраций загрязняющих веществ и уровни хронического (канцерогенного и неканцерогенного) риска для здоровья.

Решение предполагает, что в каждой расчетной точке должны выполняться следующие условия:

Рис. 2. Электронная карта г. Красноярска с нанесенными точками локальных максимумов, выступивших в качестве опорных точек при решении задачи квотирования

– область допустимых значений доли снижения массового расхода загрязняющих веществ на объектах квотирования колеблется от 0 до 1,017 (параметров управления) (6):

0 < q in < 1, i = 1... I , n = 1... N ; (6)

– коэффициент опасности ( HQ ) для веществ, формирующих неканцерогенный риск, не должен превышать 1,0 (7):

N

Ё qnC cr kn ___ ____

HQ Rfci = -----< R hq , i = 1- 1 , k = 1- K , (7)

Rfci где Rfci – референтная концентрация i-го загрязняющего вещества при хроническом (среднегодовом) воздействии, мг/м3; прочие обозначения, как в предыдущих уравнениях;

– индекс опасности ( HI ) для поражаемых органов и систем не должен превышать 3,0, если есть цель достичь уровня «приемлемый риск» (8):

Hl Rfck = E n =h^ ----< R hi , j = 1- J , k = 1- K ; (8)

ie I R Rfci

– уровень канцерогенного риска CR k не должен превышать 10-4 (9):

I

Получаемые при решении задачи результаты должны рассматриваться как инструмент оценки целесообразности и достаточности планов сокращения выбросов того или иного вещества на том или ином объекте с позиций потенциального снижения рисков для здоровья населения и разработки рекомендаций по внесению коррективов в планы мероприятий как хозяйствующих субъектов, так и органов местного самоуправления.

Пример решения задачи по обоснованию направлений мероприятий по минимизации риска здоровью, связанного с загрязнением воздуха города соединениями марганца, приведен в табл. 4.

Выбросы марганца в городе декларируют порядка 240 объектов. Общая масса – 1,7563 т/г. Неприемлемый уровень хронического неканцерогенного риска возникновения болезней нервной системы формируется в 32 расчетных точках на селитебной территории. Диапазон неприемлемого риска – от 3,1 до 6,15 HI .

Вклад в 95 % неприемлемого риска вносят 14 хозяйствующих субъектов. Требуемое снижение – до 3,0 HI во всех точках неприемлемого риска.

Таблица 4

Обоснование направлений регулирующих действий по достижению допустимого уровня риска болезней нервной системы при воздействии выбросов марганца и его соединений

|

Хозяйствующий субъект |

Суммарный выброс, т/г. |

Вклад в суммарный выброс, доли |

Вклад в хронический риск для здоровья (поражение нервной системы) |

Рекомендуемый целевой выброс, т/г., обеспечивающий приемлемый риск |

Рекомендуемое сокращение, доля от стартового выброса |

|

Предприятие 1 |

0,640 |

0,364 |

0,567 |

0,353 |

0,551 |

|

Предприятие 2 |

0,152 |

0,086 |

0,019 |

0,152 |

0,000 |

|

Предприятие 3 |

0,140 |

0,080 |

0,015 |

0,140 |

0,000 |

|

Предприятие 4 |

0,117 |

0,067 |

0,077 |

0,117 |

0,000 |

|

Предприятие 5 |

0,104 |

0,059 |

0,116 |

0,010 |

0,096 |

|

Предприятие 6 |

0,058 |

0,033 |

0,063 |

0,003 |

0,052 |

|

Предприятие 7 |

0,049 |

0,028 |

0,012 |

0,049 |

0,000 |

|

Предприятие 8 |

0,045 |

0,026 |

0,004 |

0,045 |

0,000 |

|

Предприятие 9 |

0,041 |

0,023 |

<0,01 |

0,041 |

0,000 |

|

Предприятие 10 |

0,037 |

0,021 |

0,015 |

0,037 |

0,000 |

|

Предприятие 11 |

0,037 |

0,019 |

<0,01 |

0,037 |

0,000 |

|

Предприятие 12 |

0,029 |

0,016 |

<0,01 |

0,029 |

0,000 |

|

Предприятие 13 |

0,027 |

0,015 |

0,019 |

0,027 |

0,000 |

|

Предприятие 14 |

0,026 |

0,015 |

<0,01 |

0,026 |

0,000 |

Решение задачи свидетельствует, что разработка и контроль выполнения мероприятий по снижению выбросов марганца целесообразны на предприятиях 1, 5 и 6. Основное внимание должно быть уделено мероприятиям на предприятии 1. Сокращение выбросов на иных объектах может не привести к достижению приемлемого риска для здоровья.

Критерии оптимизации могут быть иными – в зависимости от поставленных целей и имеющейся исходной информации. Так, в качестве целевых функций (критерия оптимизации), кроме суммарной массы выбросов, могут быть использованы экономические показатели, например, минимальные финансовые затраты на природоохранные мероприятия. В качестве критерия оптимизации может выступать функционал, отражающий закономерности нарастания суммарных затрат на мероприятия по снижению выбросов (т/г.) на основании предположения, что последние обратно пропорциональны относительному изменению их массового расхода (10):

NI

УУ -in- ^ min. (10) n = 1 i = i q n

Включение стоимостных параметров в оптимизационную задачу может привести к несколько иным результатам в части выбора направлений действий по сокращению выбросов. Вместе с тем для лиц, принимающих решения, появляется новая информация, позволяющая скорректировать планы и программы действий.

Следует отметить, что инструментарий является универсальным. В качестве критериев безо- пасности при решении оптимизационной задачи могут быть заданы иные критерии риска для здоровья (например, если стоит задача достижения минимального целевого уровня канцерогенного риска – 1·10-6 или неканцерогенного риска на уровне HI = 1,0).

Реализация полномочий Роспотребнадзора по управлению качеством среды обитания населения, в том числе в рамках федерального проекта «Чистый воздух», имеет целью максимальную ориентацию всей природоохранной деятельности на показатели состояния здоровья населения. Представляется, что такой подход, не ограничиваясь задачами снижения выбросов отдельных хозяйствующих субъектов, может обеспечить выполнение всего комплекса стратегических задач, поставленных национальными проектами, – создание комфортной среды обитания населения, сохранение здоровья нации и увеличение продолжительности жизни граждан [11, 12].

Использование показателей риска и вреда для здоровья населения в качестве критериев управления состоянием воздушной среды в полной мере соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения [15–17] и лучшим мировым практикам [18]. Более того, такие подходы существенно усиливают социальную значимость выполняемых мероприятий и существенно повышают удовлетворенность населения деятельностью власти и бизнеса [19, 20].

Вместе с тем реализация подходов требует:

– системного межведомственного взаимодействия на этапе анализа планов и / или программ воздухоохранных мероприятий на территориях;

– повышения социальной ответственности бизнеса, поскольку достижение допустимого (приемлемого) риска для здоровья может потребовать более глубоких и эффективных мер по снижению выбросов, чем достижение предельно допустимых концентраций отдельных веществ или установленных групп суммации. Ситуация касается даже веществ, для которых долгопериодные (среднегодовые) ПДК установлены с учетом критериев риска для здоровья;

– постоянного мониторинга фактического состояния атмосферного воздуха. Последнее связано с тем, что расчетные данные далеко не всегда имеют высокую сходимость с данными инструментальных измерений [21, 22]. В ряде случаев расчетные данные могут иметь более высокие значения, чем фактически измеряемые. Тогда затраты на воздухоохранные мероприятия могут быть избыточными и экономически невыгодными. В случаях, когда расчетные приземные концентрации ниже измеряемых, квоты и сокращения выбросов могут не обеспечивать достижения безопасных уровней как по критериям ПДК, так и по критериям допустимого риска для здоровья;

– предупредительного анализа планов и / или программ природоохранных мероприятий специалистами Роспотребнадзора с целью выработки рекомендаций по совершенствованию этих планов действий с учетом критериев риска и вреда здоровью населения.

Выводы. Предложен принципиальный алгоритм определения перечня приоритетных загрязняющих веществ, перечня квотируемых объектов и обоснования оптимальных направлений регули- рующих воздействий по минимизации аэрогенных рисков здоровью населения, который в качестве основных этапов предполагает оценку риска здоровью по данным сводных расчетов рассеивания, определение химических веществ и объектов – источников выбросов – в недопустимый риск для здоровья и расчет рекомендуемых величин снижения приоритетных веществ на приоритетных объектах.

К приоритетным предлагается относить вещества, по которым регистрируются превышения ПДК мр и / или ПДК сг по результатам расчетов рассеивания и которые в сумме формируют не менее 95 % вклада в неприемлемый риск для здоровья в отношении критических органов или систем хотя бы в одной расчетной точке на территории.

К приоритетным объектам относятся те, которые формируют суммарно превышения гигиенических нормативов и более 95 % недопустимого риска для здоровья.

С целью обеспечения санитарной службы инструментарием, который не заменяет порядок и методику квотирования выбросов, но позволяет оценить адекватность направлений природоохранных мероприятий уровням риска для здоровья, предложен метод выбора оптимальных направлений регулирующих действий по системе гигиенических критериев, включая критерии риска для здоровья населения.

Финансирование. Исследование не имело финансовой поддержки.

Список литературы Научное обоснование приоритетных веществ, объектов квотирования и направлений действий по снижению аэрогенных рисков здоровью населения при реализации полномочий санитарной службы Российской Федерации

- Путятин Д.П., Оводков М.В. Научно-методическое сопровождение федерального проекта «Чистый воздух» и эксперимента по квотированию выбросов // Охрана окружающей среды и заповедное дело. - 2022. - № 3. - С. 49-59.

- Комарова А.В., Маклакова Е.А. Квотирование выбросов на территории Российской Федерации // Материалы Всероссийской молодежной конференции, посвященной Международному дню Земли. - Воронеж, 2022. - С. 53-59. DOI: 10.34220/IED2022_53-59

- Клейн С.В., Попова Е.В. Гигиеническая оценка качества атмосферного воздуха г. Читы - приоритетной территории федерального проекта «Чистый воздух» // Здоровье населения и среда обитания - ЗНиСО. - 2020. - Т. 333, № 12. -С. 16-22. DOI: 10.35627/2219-5238/2020-333-12-16-22

- Методические подходы к оптимизации программ мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух» (на примере города Нижнего Тагила) / В.Б. Гурвич, Д.Н. Козловских, И.А. Власов, И.В. Чистякова, С.В. Ярушин, А.С. Корнилков, Д.В. Кузьмин, О.Л. Малых [и др.] // Здоровье населения и среда обитания - ЗНиСО. - 2020. - № 9. - С. 38-47. DOI: 10.35627/2219-5238/2020-330-9-38-47

- Риск здоровью населения Норильска при воздействии веществ, загрязняющих атмосферный воздух / И.В. Май, С.В. Клейн, С.А. Вековшинина, С.Ю. Балашов, К.В. Четверкина, М.Ю. Цинкер // Гигиена и санитария. -2021. - Т. 100, № 5. - С. 528-534. DOI: 10.47470/0016-9900-2021-100-5-528-534

- Определение приоритетных вредных веществ промышленных выбросов по критериям анализа риска здоровью населения / В.Г. Данилкина, В.М. Прусаков, Т.М. Филиппова, Н.В. Селиванова // Современные тенденции развития науки и технологий. - 2016. - № 3-2. - С. 21-24.

- Бикташева Г.Х. Основные приоритетные загрязняющие вещества атмосферы городов Ишимбай, Стерлитамак, Салават // Уральский экологический вестник. - 2016. - № 2. - С. 31-35.

- Подходы к определению приоритетных химических веществ для государственного регулирования / Х.Х. Ха-мидулина, Д.Н. Рабикова, Е.С. Петрова, Е.А. Гусева // Здоровье и окружающая среда: сборник материалов международной научно-практической конференции / под общ. ред. Н.П. Жуковой. - Минск, 2019. - С. 412.

- Зайкова З.А. Определение приоритетных загрязняющих веществ атмосферного воздуха г. Иркутска // Анализ риска здоровью - 2020 совместно с международной встречей по окружающей среде и здоровью Rise-2020 и круглым столом по безопасности питания: Материалы X Всероссийской научно-практической конференции с международным участием: в 2 т. / под ред. А.Ю. Поповой, Н.В. Зайцевой. - Пермь, 2020. - Т. 1. - С. 272-276.

- Практика применения оценки риска здоровью в федеральном проекте «Чистый воздух» в городах-участниках (Череповец, Липецк, Омск, Новокузнецк): проблемы и перспективы / С.В. Кузьмин, С.Л. Авалиани, Н.С. Додина, Т.А. Шашина, В.А. Кислицин, О.О. Синицына // Гигиена и санитария. - 2021. - Т. 100, № 9. - С. 890-896. DOI: 10.47470/0016-9900-2021-100-9-890-896

- Ревич Б.А. Национальный проект «Чистый воздух» в контексте охраны здоровья населения [Электронный ресурс] // Экологический вестник России. - URL: http://ecovestmk.ru/index.php/2013-07-07-02-13-50/nashi-publikacii/3132-natsionalnyj-proekt-chistyj-vozdukh-v-kontekste-okhrany-zdorovya-naseleniya (дата обращения: 01.10.2022).

- Попова А.Ю., Зайцева Н.В., Май И.В. Здоровье населения как целевая функция и критерий эффективности мероприятий федерального проекта «Чистый воздух» // Анализ риска здоровью. - 2019. - № 4. - С. 4-13. DOI: 10.21668/health.risk/2019.4.01

- К разработке методологии нормирования воздействия антропогенных выбросов на окружающую среду / Д.Ю. Румянцев, И.Г. Грачева, Е.А. Яковлева, Е.Л. Генихович // Труды Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова. - 2016. - № 580. - С. 99-111.

- Генихович Е.Л., Кириллова В.И. Мониторинг загрязнения воздуха как инструмент оценки эффективности нормирования выбросов и их регулирования в периоды неблагоприятных метеорологических условий // Труды Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова. - 2019. - № 593. - С. 85-98.

- Diseases due to unhealthy environmental: as updated estimate of the global burden of diseases attributable to environmental determinants of health / J. Wolf, C. Corvalan, T. Neville, R. Bos, M. Neira // J. Public Health (Oxf.). - 2017. -Vol. 39, № 3. - P. 464-475. DOI: 10.1093/pubmed/fdw085

- Economic cost of the health impact of air pollution in Europe: Clean air, health and wealth. - Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, OECD, 2015. - 66 p.

- Preventing disease through healthy environments: a global assessment of the burden of disease from environmental risks. - Geneva: WHO, 2016. - 147 p.

- Кузминых Ю.В. Международная практика квотирования выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов // Вестник Московского государственного университета леса - Лесной вестник. - 2006. - № 6. - С. 66-70.

- Лебедева-Несевря Н.А., Леухина А.В. Удовлетворенность населения состоянием окружающей среды как ключевой показатель нацпроекта «Экология» // Анализ риска здоровью - 2020 совместно с международной встречей по окружающей среде и здоровью Rise-2020 и круглым столом по безопасности питания: материалы X Всероссийской научно-практической конференции с международным участием: в 2 т. / под ред. А.Ю. Поповой, Н.В. Зайцевой. -2020. - Т. 2. - С. 296-300.

- Барг А.О., Лебедева-Несевря Н.А., Корнилицына М.Д. Методические подходы к оценке субъективного восприятия риска населением при воздействии загрязнения атмосферного воздуха на здоровье // Анализ риска здоровью. -2022. - № 2. - С. 28-37. DOI: 10.21668/health.risk/2022.2.03

- Анализ доминирующей в российской федерации методологии оценки влияния вредных выбросов на качество атмосферного воздуха / Л.Х. Бадалян, В.Н. Курдюков, А.М. Овчаренко, Ю.В. Горшкова // Устойчивое развитие горных территорий. - 2018. - Т. 10, № 2 (36). - С. 307-314. DOI: 10.21177/1998-4502-2018-10-2-307-314

- Oganyan N.G. Measurement uncertainty and corresponding risk of false decisions // J. Phys.: Conf. Ser. - 2019. -Vol. 1420. - P. 012003. DOI: 10.1088/1742-6596/1420/1/012003