Научный инструментарий и практика измерения производительности труда: отраслевой и страновой подходы

Автор: Просвирина И.И., Кучина Е.В., Ширшикова Л.А.

Рубрика: Экономика и финансы

Статья в выпуске: 3 т.18, 2024 года.

Бесплатный доступ

В последние годы актуальность исследований, связанных с производительностью труда, значительно возросла в связи с обострившейся проблемой нехватки трудовых ресурсов, а реализация национального проекта «Производительность труда» способствует смещению исследовательского интереса в область измерения уровня производительности труда. Основная гипотеза исследования представлена предположением о том, что подходы к измерению уровня производительности труда, используемые в российской статистической практике, в значительной мере отличаются от современных научных подходов и рекомендаций и не дают ответа на вопрос о движущих силах роста производительности труда. Это ставит вопрос о выявлении природы и объяснении причин этих различий с целью корректной интерпретации результатов измерений и, в дальнейшем, понимания направлений повышения производительности труда. Целью статьи является систематизация подходов и методик измерения производительности труда и выявление проблем их практического использования в статистических наблюдениях в масштабе отраслей и российской экономики в целом. Авторами применены системный, сравнительный и статистический методы научного анализа. В результате исследования получен вывод о том, что большинство методов измерения производительности труда, предложенных зарубежными учеными, не применяются в российской статистической практике, что, в свою очередь, приводит к снижению возможности проведения глубоких научных исследований в данной области на макроэкономическом и отраслевом уровнях. В связи с этим вопрос об измерении уровня производительности труда является открытым. Полученные авторами выводы об особенностях и проблемах применения различных методик расчета могут быть использованы в целях разработки направлений совершенствования методов измерения производительности труда, что, в свою очередь, является условием объективных оценок и выявления актуальных проблем роста производительности труда в России.

Производительность труда, измерение производительности труда, совокупная факторная производительность, статистика производительности труда, национальный проект

Короткий адрес: https://sciup.org/147245952

IDR: 147245952 | УДК: 331 | DOI: 10.14529/em240308

Текст научной статьи Научный инструментарий и практика измерения производительности труда: отраслевой и страновой подходы

И.И. Просвирина1, , Е.В. Кучина1, , Л.А. Ширшикова1,2,

I.I. Prosvirina1, , Kuchina1, , .A. Shirhikova1,2,

Эффективность использования основных факторов производства, прежде всего, труда и капитала, является одной из фундаментальных тем экономической науки. В последнее десятилетие к вопросу о повышении эффективности использования труда приковано внимание большого числа исследователей в связи с рядом негативных тенденций, связанных с использованием человеческих ресурсов, которые являются источником трудовой деятельности. Среди таких тенденций необходимо выделить нехватку кадров как одну из острых проблем развития уже не только отдельных предприятий, но и российской экономики в целом. Труд становится дефицитным ресурсом, и повышение эффективности его использования сейчас рассматривается как приоритетная задача, для решения которой в нашей стране реализуется национальный проект «Производительность труда».

Первичным звеном, в рамках которого может быть решена поставленная задача, является предприятие. Практика применения управления по показателям эффективности, нашедшая широкое применение на российских предприятиях, свиде- тельствует о том, что показатель производительности труда практически не применяется в системе ключевых показателей деятельности и, следовательно, не рассматривается как приоритетная цель развития бизнеса. Аналогичное мнение высказывает Л.Г. Соколова, один из ведущих российских исследователей в области экономики труда [1, с. 135]. Мы видим одну из причин такой ситуации в отсутствии понятных и доступных для предприятий методик расчета данного показателя, которые не дают понимания о связи конечных результатов труда с ценностью единицы затрат труда.

Исходя из сказанного, целью статьи является систематизация подходов и методик измерения производительности труда и выявление проблем их практического использования в статистических наблюдениях в масштабе отраслей и российской экономики в целом. Для достижения этой цели в статье проводится сравнительный анализ методов измерения, используемых в научных целях, с одной стороны, и для статистических расчетов, с другой, а также анализ выявленных проблем и ограничений, связанных с качеством измерения производительности труда в России.

Теория и методология

На начальном этапе исследования проведен анализ научных источников, посвященных методикам измерения уровня производительности труда. Разработки авторов можно разделить на три области: измерение показателя производительности труда для стран, отраслей и регионов, предприятий. В целях настоящей статьи исследуются страновой и отраслевой уровни измерения, которые находят отражение в официальных статистических данных. В статье отражены подходы к измерению производительности труда, на основе которых строятся исследования и методики практических измерений с начала 2000-х гг. по настоящее время.

Традиционный подход к пониманию производительности труда как совокупного показателя эффективности экономического роста базируется на ее измерении в виде отношения двух показателей: объема выпуска в экономике и величины затрат труда. В то же время такой подход ограничивает понимание движущих сил роста производительности труда исследованием влияния только этих двух показателей. Это приводит к тому, что истинные причины роста производительности труда искажаются. Прежде всего, речь идет о том, что, как правило, не подвергается сомнению тот факт, что рост производительности труда всегда является фактором интенсивного роста. Однако рост производительности труда может быть результатом роста вклада затрат другого фактора – капитала (тогда это следует рассматривать как экстенсивный рост), а также качественных изменений в экономике. И.Б. Воскобойников, Э.Ф. Баранов, К.В Бобылёва и др. отмечают, что «рост производительности труда может быть вызван не только повышением эффективности производства и внедрением новых технологий, но и затратами ресурсов… и поэтому служит плохим ориентиром для оценки мер стимулирования устойчивого роста» [2, с. 12]. В связи с этим в последние два десятилетия разрабатываются усовершенствованные подходы к методологии измерения производительности труда, устраняющие указанные недостатки и позволяющие дать оценку той части роста производительности труда, которую можно считать вкладом факторов интенсивного роста. В целом данные подходы связаны с разработками моделей измерения совокупной факторной производительности, оценивающей влияние технологических и других факторов интенсивного роста на уровень производительности труда.

Существенный вклад в исследование методик измерения производительности труда на уровне стран внесли S.C. Kumbhakar, A. Heshmati, L. Hjalmarsson [3], R.C. Sickles, J. Hao, C. Shang [4], N. Brandt, P. Schreyer, V. Zipperer [5] и др. В этих работах исследуется производительность как общий научный принцип, положенный в основу исследований экономического роста; совокупную факторную производительность предлагается рассчитывать как среднюю геометрическую производительности труда и производительности капитала либо как отношение объема производства к среднему геометрическому затрат по труду и капиталу. Суть подхода в том, что в модели включаются объем производства Y (в числителе формул) и затраты на производство X, включающие затраты труда и затраты капитала и измеряемые как среднее геометрическое (в знаменателе формул). В этом подходе преодолевается ограниченность производительности труда как показателя, зависящего только от величины выпуска и затрат труда. Для выявления влияния других факторов в ряде работ при этом строятся более сложные зависимости, в том числе регрессионные и на основе модели Кобба-Дугласа [6], с помощью которых можно рассчитать общую факторную производительность, или совокупный вклад всех других факторов, другим способом – как остаток после вычета затрат труда и капитала.

Исследовательский интерес к традиционному подходу к измерению производительности труда как соотношению выпуска и затрат труда также не иссяк, однако предлагается, как правило, ряд модификаций, учитывающих новые возможности измерений в связи с появлением более обширных статистических данных. Так, в более поздних работах [7, 8] в оценках производительности труда учитываются такие переменные, как уровень безработицы, показатели здоровья (ожидаемая продолжительность жизни и смертность среди взрослого населения), развитие человеческого капитала (в частности, величина инвестиций в образование, профессиональное обучение, поддержка семей и др.). В моделях F.T. Denton, B.G. Spencer [9] базовый подход к измерению производительности труда заключается в сопоставлении реального ВВП страны и численности населения. Модель разворачивается с учетом ряда других факторов; так, численность населения последовательно декомпозируется на коэффициенты, отражающие долю трудоспособного населения в общей его численности, затем долю занятого населения в численности трудоспособного населения, наконец, на показатель общего эффективного рабочего времени, приходящегося на одного занятого.

Для измерения отраслевой производительности в качестве оценки объема выпуска в основном предлагается использовать показатель добавленной стоимости; величина добавленной стоимости Z отрасли j , являющаяся измерителем объема выпуска в моделях измерения производительности труда, зависит от величин задействованного капитала ( K ), трудовых ресурсов ( L ) и технологий ( T ) [10]:

Z j = f j ( K j , L j , T ). (1)

По сути, этот подход является вариантом подхода на основе общей факторной производительности, как и в моделях для уровня экономики в целом. Общая факторная производительность в формуле (1) названа «уровень технологий», однако авторы поясняют, что в этом показателе в силу его остаточности учтены также другие факторы (улучшение институциональной среды, эффекты масштаба и т. п.). Показатель выпуска представлен не величиной валового внутреннего продукта, а величиной добавленной стоимости, созданной в отрасли. На наш взгляд, это позволяет устранить сложности при вычленении доли отрасли в общем выпуске, возникающие в связи с наличием многочисленных экономических связей между разными отраслями, поэтому такой подход к измерению отраслевой производительности труда следует считать оправданным. Nezu [11] делает важное уточнение по поводу роли показателя добавленной стоимости, а именно: в отличие от показателя валового выпуска добавленная стоимость представляет собой результат использования в производстве совокупности первичных факторов производства (трудовых ресурсов и капитала).

Выделим также модель H.A. Sonmez, J. Smithin [12], в которой ожидаемая доля предпринимательской прибыли (как существенная часть добавленной стоимости при оценке объемов выпуска в моделях измерения производительности труда) оценивается в зависимости от агрегированных уровней производительности труда, реальной заработной платы и стоимости капитала. Стоимость капитала определяется как реальная процентная ставка в соответствии с целями и политикой Центрального банка. Этот подход в настоящее время актуален в связи с длительным периодом высокой ключевой ставки ЦБ РФ и ростом доли затрат на капитал в добавленной стоимости, что может ошибочно трактоваться как рост уровня производительности труда (при его расчете в виде соотношения величины добавленной стоимости и затрат труда).

В целом можно отметить, что отраслевой уровень измерения и оценки производительности труда основан на том же научном подходе, что и страновой; предпочтительный подход заключается в выделении совокупной факторной производительности. В практике использования этого показателя можно встретить другие названия, в частности, ряд авторов вводят понятие мультифакторной производительности при оценке качества роста производительности труда на уровне отраслей, выделяя в его составе развитие человеческого капитала, уровень технологий, институциональную среду и другие факторы [8]. В классификации направлений научных исследований в области экономики Американской экономической ассоциации используется понятие «Aggregate Productivity» (код О47) . В наиболее современных подходах совокупная производительность преобразована в неосязаемый капитал, также структурируемый на ряд элементов [13, 14].

Подход к оценке движущих сил роста производительности труда на основе совокупной факторной производительности также подвергается определенной критике в связи с остаточным способом ее измерения. Так, в этом показателе не учитываются различия в уровнях производительности труда в отдельных отраслях, вызванные различиями в видах используемых активов (капитала) и уровнем работников, а также не учитываются эффекты перемещений работников между отраслями [2, с. 13].

В целом обзор методов измерения производительности труда на макроэкономическом и отраслевом уровне приводит к выводу о том, что модели, учитывающие совокупную факторную производительность (или близкие к нему понятия), рассматриваются как более продуктивные. Труд рассматривается как один из факторов роста производительности труда наряду с капиталом и множеством других факторов, влияние которых можно оценивать в совокупности через совокупную факторную производительность.

В российском исследовательском поле можно найти достаточно большое количество публикаций, относящихся к предмету настоящей статьи, что свидетельствует об актуальности темы и имеющихся реальных проблемах в этой области. Однако среди них явно недостаточно работ, исследующих методологию измерения производительности труда; к такому выводу пришли также Л.Г. Соколова [1, с. 136], Е.А. Смирнова, Е.А. Тарасова, А.В. Постнова [15, с. 1265], которые отме- чают, что «снижение внимания экономистов к совершенствованию подходов к его измерению обусловило практическое отсутствие научных исследований по развитию теории и практики повышения производительности».

Среди современных российских авторов значимые исследования в данной области проведены А.В. Гагаринским, Б.М. Генкиным, В.А. Верниковым, И.В. Краснопевцевой, Е.В. Кучиной и А.К. Тащевым, А.Л. Лавруковичем, Л.Г. Соколовой, А.И. Щербаковым и другими.

В работе Б.М. Генкина [16] подчеркивается, что понятие производительности труда является производным от более общего понятия эффективности труда; при этом к факторам эффективности автор относит соотношение творческих и прочих компонент труда, не рассматривая капитал и техническую оснащенность. Подобная позиция представлена в исследовании В.А. Верникова: система элементов профессиональной продуктивности рассматривается как важнейший фактор производительности труда [17, с. 135–136].

А.Л. Лаврукович в своих исследованиях уделяет значительное внимание методам расчета добавленной стоимости, исключая из ее состава величину амортизации как стоимость «овеществленного труда» [18, с. 43]. Следует признать наличие определенной логики в предлагаемом подходе: производительность труда при этом представляет собой величину созданного чистого продукта на единицу рабочего времени. Однако, как мы уже указали, эта позиция не вписывается в общемировой контекст изучения данного предмета, не позволяя оценить воздействие затрат труда, капитала и прочих факторов на уровень производительности труда.

Е.В. Кучиной и А.К. Тащевым представлен подход к измерению производительности, который предполагает учитывать в расчете не только затраты труда, но и капитала (в терминологии авторов – затраты совокупного (живого и овеществленного) труда) [19, с. 43], что корреспондируется с современной концепцией производительности труда в части учета влияния затрат капитала.

Позиция А.В. Гагаринского [20], И.В. Крас-нопевцевой [21], А.И. Щербакова [22] отличается тем, что производительность труда оценивается традиционно как показатель результата в стоимостном измерении, приходящегося на единицу труда, далее авторы предлагают рассматривать влияние ряда отдельных факторов, воздействующих на уровень производительности труда (в том числе технической оснащенности труда).

Обобщая представленные в российских публикациях подходы к измерению производительности труда, можно сделать вывод о том, что, несмотря на некоторые отличия, связанные с исследованием отдельных аспектов сущности производительности труда как научной категории, в боль- шинстве случаев авторами принимается позиция, которая заключается в понимании производительности труда в отрыве от его сути как движущей силы эффективности экономического роста и необходимости измерения глубинных причин, влияющих на уровень производительности труда. Исключения из данного вывода немногочисленны и, к сожалению, не создают необходимого массива знаний для формирования общей научной концепции среди российских исследователей. Полагаем, что такой подход является отчасти следствием ограниченности имеющихся данных для экономико-статистических расчетов, чем можно объяснить переход от глубоких научных моделей к доступным методикам. Кроме того, на наш взгляд, это также свидетельствует о том, что дискуссии относительно сущности категории производительности труда перешли в плоскость управления факторами, влияющими на рост данного показателя, то есть в плоскость практического применения научных разработок, без опоры на результаты количественных измерений. Это, на наш взгляд, сужает важность исследования данного вопроса, поскольку для оценки уровня и динамики производительности труда необходима общая научная концепция, фундаментом которой должны быть интересы экономики в целом и, следовательно, соответствующие им методы измерения.

Методики измерения

На втором этапе исследования авторами проанализированы и систематизированы методики измерения уровня производительности труда, рекомендуемые правительством в целях обеспечения статистических наблюдений и зафиксированные рядом нормативно-правовых актов. В целях государственной статистики под производительностью труда понимается «мера результативности, эффективности труда человека, определяемая соотношением результатов производства и затрат труда на данное производство»1. Для измерения производительности труда Росстатом применяется ряд методик. В соответствии с методикой «Индекс производительности труда» (утв. приказом от 20 декабря 2013 г. № 492) показатель считается как отношение индекса ВВП страны к индексу количества отработанного времени, при этом ВВП является суммой добавленных стоимостей всех отраслей и чистых налогов; аналогичные индексы рассчитываются по регионам и отраслям деятельности. Другой методикой, «Динамика производительности труда» (приказ Росстата от 23 марта 2015 г. № 118, в ред. от 16.02.2018 г. № 76), регламентируется расчет производительности труда как отношения индекса физического объема выпуска продукции по отрасли к индексу среднесписочной численности работников отрасли; данный документ разработан для целей мониторинга исполнения мероприятий по повышению производительности труда, расчет проводился до 2019 г.

Для целей расчета показателя «Производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики» принято Постановление Правительства РФ от 17.07.2019 г. № 915. К базовым несырьевым отраслям данным постановлением отнесены обрабатывающее производство, сельское и лесное хозяйство, строительство, розничная и оптовая торговля, деятельность грузового и пассажирского транспорта, деятельность в сфере телекоммуникаций. Расчет отличается не только выделением этой группы отраслей, но и тем, что этот показатель должен считаться на основе оперативной информации. Расчет производительности труда также ведется только по индексам; в данном случае индекс производительности труда является отношением индекса физического объема выпуска товаров и услуг к индексу отработанного времени. По указанной методике планировалось рассчитывать показатели для оценки KPI губернаторов (в открытом доступе данные отсутствуют):

IP t = IO t / IL t * 100 , (2) где IP t – индекс производительности труда относительно предыдущего года; IO t – индекс физического объема выпуска товаров и услуг базовых несырьевых отраслей года t к году t – 1; ILt – индекс отработанного времени в базовых несырьевых отраслях в году t к году t – 1.

Таким образом, в представленных методиках, регламентирующих расчеты в целях статистического наблюдения за изменением уровня производительности труда в России, используются три разных подхода к расчету; это трудно объяснить целесообразностью, поскольку несопоставимость показателей снижает аналитическую ценность любых статистических данных. Не добавляет достоверности методика измерения производительности труда для целей национального проекта «Производительность труда», которая исходит из расчета данного показателя как отношения добавленной стоимости к затратам труда в виде среднесписочной численности сотрудников. К тому же в первом варианте этой методики в расчете величины добавленной стоимости была допущена методологическая ошибка: добавленная стоимость включала только ту часть стоимости, которая состоит из расходов на оплату труда, налогов и прибыли. Следовательно, в числителе отсутствовала часть добавленной стоимости, создаваемая основными фондами в виде амортизации. С 2020 г. амортизация включена в расчет величины добавленной стоимости. Как показано в обзоре научных источников, состав добавленной стоимости разными авторами обосновывался по-разному – и с учетом, и без учета амортизации. На наш взгляд, с точки зрения методологии более верно учитывать экономические результаты с учетом вклада капитала, представленного основными фондами через величину амортизации; в этом случае интерпретация данного показателя в большей степени соответствует задачам практического применения формулы, а именно: при замещении работников механизмами увеличивается вклад основных фондов и снижается вклад работников при сохранении или росте абсолютной величины добавленной стоимости. Если численность работников при этом сокращается, то можно будет наблюдать рост производительности труда на предприятии.

В целом приемлемый подход к оценке добавленной стоимости в методике нацпроекта сопровождается некорректным подходом к оценке затрат труда, которые рассчитываются как количество рабочих мест и фактически представлены среднесписочной численностью работников. При этом в международной практике применяется показатель отработанных человеко-часов; исходя из этого, показатели российской статистики становятся несопоставимыми с показателями зарубежных стран. Поэтому в целом реализация нацпроекта «Производительность труда» не повышает обоснованности расчетов величины данного показателя.

Исходя из сказанного, ни одна из методик, разработанных для официального статистического измерения уровня производительности труда, не соответствует современным научным подходам (как зарубежным, так и российским), в которых производительность труда рассматривается как один из факторов общей производительности. Такая статистика не дает достаточных для качественной научной аналитики данных.

В качестве альтернативного решения обозначенной проблемы в России создается исследовательская база данных для расчета показателей производительности факторов производства, в том числе производительности труда, полностью совместимая с зарубежными методиками, – Russia KLEMS, которая поддерживается Центром исследований производительности НИУ ВШЭ . База данных содержит в разрезе отраслей как абсолютные значения выпуска, добавленной стоимости, численности занятых, количества отработанных человеко-часов, затрат капитала, так и ряд индексных показателей. Такая работа стала необходимой для объективной оценки факторов производительности, соответствующей актуальным научным методикам и обеспечивающей сопоставимость со статистическими данными развитых стран.

Указанная методика базируется на EU KLEMS Growth Accounting Methodology; в соответствующем документе указано, что измерения совокупной факторной производительности необходимы для принятия решений о направлениях развития любой национальной экономики, по- скольку она «является структурным компонентом производительности труда и, по сути, единственным фактором, определяющим тенденции производительности труда в долгосрочной перспекти-ве»2. Опираясь на эту методологию, авторы исследования [2] показали, что интенсивный или экстенсивный характер роста экономики можно увидеть путем сопоставления производительности труда и совокупной факторной производительности. Так, в России в 2002–2007 гг. из 6 % прироста производительности труда 5,5 п.п. составил вклад совокупной факторной производительности, а в 2011–2016 гг. последняя замедляла рост производительности труда на 0,2 п.п. Следовательно, после кризиса 2008–2009 гг. в России наблюдалось ухудшение качества экономического роста. В целом данная методика позволяет количественно выделить в динамике роста производительности труда влияние следующих факторов: уровень отраслевой производительности (влияние разных видов капитала, в том числе информационный и коммуникационный, машины и оборудование, здания и сооружения, уровень капиталовооруженности), совокупная факторная производительность, качество рабочей силы, реаллокация труда.

Результаты

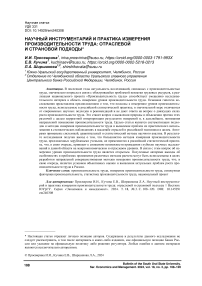

В результате проведенного обзора научных источников и анализа практики использования методик измерения производительности труда предложена авторская систематизация подходов, используемых в указанных целях (см. рисунок). Выделен ряд критериев для анализа отличий научных и практических подходов к измерению производительности труда, наиболее важные из них представлены на схеме. Как в трудах исследователей, так и в практике статистического измерения производительности труда выделяют три уровня: измерения на уровне экономики в целом (страны), отрасли и предприятия (фирмы). В российской практике статистический орган производит расчет индекса производительности труда также по регионам при сохранении общей концепции измерения как отношения величины добавленной стоимости к затратам труда. В целом на рисунке показано, что в российских статистических наблюдениях имеет место недостаточно обоснованный с точки зрения методологии подход к измерению производительности труда, не учитывающий лучшую мировую практику и не позволяющий получать достоверную и пригодную для научной аналитики информацию.

Такой вывод подтверждается сравнением статистических данных, полученных по разным мето- дикам; ниже приведена соответствующая статистика динамики показателя производительности труда. В табл. 1 представлены официальные статистические данные о динамике индекса производительности труда по видам экономической деятельности, обновленные Росстатом в мае 2024 г. (базовые несырьевые отрасли выделены авторами). В таблице выделены ячейки, в которых наблюдается снижение показателя по сравнению с предыдущим годом. Снижение индекса в 2020 г. можно объяснить последствиями пандемии, значительно более серьезное снижение производительности в 2022 г. оценивалось экспертами как негативный результат введения большого количества экономических и политических санкций в отношении России. Однако, на наш взгляд, такая ситуация скорее свидетельствует о том, что предприятия при снижении масштабов экономической деятельности не стали сокращать численность сотрудников, рассматривая ухудшение ситуации как временное явление. В то же время значительное падение производительности в обрабатывающих производствах означает, что в ближайшие годы оценка выполнения целевых показателей нацпроекта «Производительность труда» будет затруднена в связи с низкой базой уровня производительности труда, сложившегося в 2022 г.

Анализ другой базы данных – Russia KLEMS – показал, что в ней представлена вся необходимая информацию для анализа динамики изменения производительности труда с 1995 по 2016 гг. О высокой исследовательской ценности представленных данных свидетельствует их использование учеными ИЭ РАН для текущих исследований в области производительности труда и экономического роста3. В отличие от данных официальной статистики, обрабатывающие отрасли представлены в разрезе отдельных отраслей, а не общей группой; в табл. 2 приведена динамика производительности труда, рассчитанная по величине добавленной стоимости на единицу рабочего времени (отработанный час), по видам экономической деятельности. Для оценки динамики рост рассчитан по отношению к базовому 1995 году. Данный показатель выбран авторами в целях возможности сравнения с официальными индексами производительности труда (другие показатели базы данных Russia KLEMS в целях настоящего исследования не использованы).

Из табл. 2 видно, что частота случаев снижения производительности труда в отраслях российской экономики нарастает, это касается как несырьевых, так и сырьевых отраслей обрабатывающей промышленности. Сравнение этих данных с официальной статистикой (см. табл. 1) показывает, что

|

Критерии систематизации |

Методики измерения производительности труда: отличия по критериям |

|||

|

____-—■—‘ |

||||

|

Подходы к измерению Уровни измерения |

Научный Практический (статистические наблюдения) |

|||

|

Страна Отрасль Предприятие |

||||

|

Основная концепция |

1__________________________________________________________________________ Факторная и мультифакторная производительность |

Оценка эффективности единицы труда |

||

|

Основные расчетные модели |

Разнообразные (регрессии, модели на основе функции Кобба-Ду гласа, эластичности и т. д.) |

Индексы «год к году» на основе отношения показателей результата к величине затрат труда |

||

|

__________11 |

||||

|

Результат измерений |

Количественная оценка вклада факторов труда и капитала в общую производительность, выводы о влиянии множества других факторов (в частности, инноваций) |

Показатели динамики роста производительности труда (индексы); отсутствие абсолютных данных об уровне производительности труда |

||

Источник информации для расчетов: данные регулярной государственной статистики, тематических статистических обследований и отчетов, исследовательские данные

Систематизация подходов к измерению производительности труда (авт.)

Таблица 1

Динамика индексов производительности труда за 10 лет (2013–2022 гг.), % к предыдущему году*

|

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

2021 |

2022 |

|

|

Экономика в целом |

||||||||||

|

Экономика в целом |

102,1 |

100,8 |

98,7 |

100,1 |

102,1 |

103,1 |

102,4 |

99,6 |

103,9 |

97,2 |

|

Базовые несырьевые отрасли экономики |

||||||||||

|

Сельское и лесное хозяйство |

106,5 |

105,4 |

104,0 |

102,2 |

105,4 |

102,0 |

106,0 |

99,9 |

101,9 |

108,3 |

|

Обрабатывающие производства |

102,3 |

102,5 |

101,3 |

100,4 |

104,3 |

105,1 |

103,6 |

104,2 |

102,5 |

97,6 |

|

Строительство |

98,3 |

97,1 |

100,0 |

101,4 |

97,2 |

100,8 |

96,8 |

100,3 |

100,0 |

103,8 |

|

Торговля оптовая и розничная |

99,1 |

100,0 |

93,0 |

96,6 |

100,4 |

101,8 |

101,6 |

104,0 |

103,4 |

87,0 |

|

Транспортировка и хранение |

100,0 |

99,6 |

100,6 |

102,4 |

100,1 |

101,5 |

101,0 |

89,8 |

103,1 |

97,9 |

|

Деятельность в области информации и связи |

103,3 |

99,6 |

100,4 |

93,3 |

101,2 |

103,7 |

106,1 |

101,8 |

107,8 |

97,3 |

|

Деятельность по добыче полезных ископаемых (сырьевые отрасли) |

||||||||||

|

Добыча полезных ископаемых |

100,4 |

103,3 |

100,3 |

101,4 |

100,9 |

101,4 |

101,6 |

95,2 |

100,4 |

97,4 |

Источник: составлено авторами по данным Росстата (выборочно, с выделением базовых несырьевых отраслей).

* Выделены ячейки с негативной динамикой к предыдущему году.

Таблица 2

Динамика показателя производительности труда за 2007–2016 гг., % (1995 г. = 100 %)

|

1995 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

|

|

Экономика в целом |

100 |

148,0 |

153,6 |

146,8 |

150,2 |

156,0 |

160,6 |

161,9 |

162,1 |

158,5 |

158,4 |

|

Базовые несырьевые отрасли: |

|||||||||||

|

Сельское и лесное хозяйство |

100 |

144,9 |

155,0 |

158,2 |

140,1 |

160,4 |

161,5 |

171,6 |

176,5 |

183,2 |

191,9 |

|

Обрабатывающие производства, всего |

100 |

171,8 |

175,8 |

159,7 |

167,0 |

176,4 |

182,0 |

184,3 |

185,6 |

175,5 |

178,8 |

|

в том числе: производство металлов и металлообработка |

100 |

177,3 |

170,2 |

153,5 |

162,2 |

169,1 |

177,4 |

182,4 |

189,4 |

179,4 |

174,0 |

|

производство транспортных средств |

100 |

134,6 |

132,5 |

99,1 |

121,9 |

138,1 |

151,9 |

158,7 |

166,1 |

167,5 |

172,0 |

|

производство электрооборудования |

100 |

298,5 |

282,8 |

215,0 |

263,0 |

261,4 |

274,7 |

276,8 |

287,2 |

259,7 |

254,7 |

|

производство прочих машин и оборудова ния |

100 |

238,6 |

237,0 |

158,8 |

173,7 |

193,6 |

202,2 |

196,4 |

187,5 |

167,0 |

173,3 |

|

пищевая промышленность |

100 |

150,5 |

159,9 |

161,2 |

155,5 |

156,8 |

161,7 |

172,6 |

175,2 |

165,0 |

179,6 |

|

Строительство |

100 |

187,7 |

201,7 |

184,7 |

183,9 |

193,4 |

196,1 |

192,5 |

189,5 |

188,7 |

180,4 |

|

Оптовая и розничная торговля |

100 |

115,2 |

119,4 |

116,2 |

122,3 |

132,9 |

136,9 |

130,1 |

124,9 |

119,0 |

117,2 |

|

Транспорт и логистика |

100 |

141,1 |

144,7 |

133,0 |

138,4 |

145,5 |

147,1 |

146,4 |

145,0 |

143,1 |

144,9 |

|

Телекоммуникации |

100 |

214,5 |

237,4 |

254,8 |

267,1 |

285,7 |

304,4 |

318,4 |

330,6 |

320,3 |

308,1 |

|

Добывающая промышленность: |

|||||||||||

|

Добыча полезных ископаемых |

100 |

157,5 |

159,1 |

154,3 |

160,8 |

165,1 |

165,7 |

167,2 |

171,8 |

167,7 |

167,5 |

|

Производство нефтепродуктов |

100 |

150,2 |

169,6 |

173,9 |

169,9 |

178,4 |

171,2 |

165,1 |

156,1 |

137,7 |

140,7 |

Источник: составлено авторами по данным Russia KLEMS (выборочно, с выделением базовых несырьевых отраслей),

* Выделены ячейки с негативной динамикой к предыдущему году.

совпадение оценок динамики наблюдается только в 2015 году и только по экономике в целом. Официальная статистика не отражает падения производительности труда в обрабатывающих отраслях в 2015 году, в то время как данные KLEMS улавливают эту отрицательную динамику. По данным KLEMS также можно отметить, что ряд негативных тенденций сохранился и в 2016 г.

В другие периоды провести сопоставление оценок динамики производительности труда невозможно в связи с отсутствием данных в базе KLEMS, выходящих за рамки 2016 г. Укажем при этом, что задача изменения официальной методики измерения производительности труда Росстатом не ставится, а среди проблем, которые связаны с применением имеющихся методик, не указываются необходимость перехода к методикам многофакторных измерений, а также имеющаяся несо- вместимость с зарубежными статистическими данными4.

Что касается оценки роста производительности труда в связи с реализацией национального проекта «Производительность труда», то для анализа реальной эффективности нацпроекта нет системной и достоверной отчетности, а исполнение целевых показателей нацпроекта, установленных в виде показателей роста производительности труда на крупных и средних предприятиях, проверить невозможно. Прежде всего, речь идет об исполнении целевых показателей нацпроекта, установлен- ных в виде показателей роста производительности труда на предприятиях несырьевых отраслей (в соответствии с Паспортом нацпроекта, с 2024 г. запланирован рост показателя до 5 % к предыдущему году). Министерством экономического развития публикуются отдельные результаты, из которых невозможно составить системную аналитику, например, в информации о результатах выполнения нацпроекта за 2023 год на сайте Минэкономразвития приведены следующие данные: «За 6 лет нацпроект снизил потребность экономики в кадрах на 100 тысяч человек, а более 4 тысяч предприятий увеличили прибыль на 318 млрд руб.»5; «Участникам нацпроекта удалось повысить выработку до 51 %, снизить время протекания процессов до 39 %, сократить запасы незавершенного производства до 40 %»6.

Подобные выводы представлены в отчете Счетной палаты за 2020 г.7 Со стороны научного сообщества также приводится анализ многочисленных проблем с оценкой результатов выполнения нацпроекта «Производительность труда». Так, Е.В. Потапцева отмечает, что 48 % предприятий, участвующих в проекте (это составляет почти 2,5 тыс. предприятий) не достигли цели по 5-процентному росту производительности труда; рекомендуемая методика расчета не дает возможности понять, каков вклад нацпроекта в достижение показателя производительности труда или каковы причины недостижения целевого показателя в 5 % [23]. Можем предположить, что в основе невыполнения показателей лежит в целом более низкий уровень технического вооружения труда в России. В подтверждение приведем данные А.А. Зайцева, по расчетам которого «2,5–5-кратное отставание России от развитых стран по производительности труда, оцененной для нересурсной части экономики, на 33–39 % объясняется более низкой капиталовооруженностью труда и на 58–65 % более низким уровнем технологий (уровнем многофактор- ной производительности)» [24, с. 68]. Из приведенных утверждений необходимо сделать вывод о том, что мероприятия нацпроекта, направленные на организационные преобразования и внедрение бережливых технологий, не могут решить проблему роста производительности труда на уровне национальной экономики до уровня, сопоставимого с развитыми странами, и что еще важнее, проблему преодоления дефицита кадров. При этом для отдельных предприятий такие мероприятия могут принести существенный экономический эффект, но даже по этим предприятиям весь прирост прибыли некорректно относить на факторы, связанные с внедрением мероприятий нацпроекта.

Обсуждение и выводы

Сравнение методологических основ измерения производительности труда в научных исследованиях и в статистической практике приводит к выводу о том, что научные подходы разнообразны и многослойны, в рамках этих подходов системно анализируется максимально широкий круг факторов, определяющих общий уровень производительности в экономике (отрасли). Производительность труда, как правило, не изучается как самостоятельная категория, а представляется как важнейший показатель эффективности экономического роста. В оценке динамики производительности труда учитываются не только факторы, непосредственно связанные с количеством затрат труда как важного, но не единственного элемента первичных факторов производства. В работах последнего десятилетия набор факторов существенно расширен и включает также затраты капитала, детализированные на подвиды, рост уровня человеческого капитала, технологический прогресс и инновации. К сожалению, это справедливо в основном для зарубежных исследований; наличие обширных статистических данных в зарубежных странах позволяет использовать широкий набор инструментов, строить разнообразные эконометрические модели и обосновывать актуальные для разных стран направления роста производительности труда. На наш взгляд, это является основной причиной использования более упрощенных подходов к анализу производительности труда в научных публикациях российских авторов.

Что касается официальных статистических данных, то в России они приводятся только по индексам производительности труда. Такая ситуация, на наш взгляд, снижает возможности научного анализа исходной информации, для которого необходимы не только относительные показатели динамики в виде индексов производительности труда, но и абсолютные данные для построения моделей и иерархии факторов, выступающих в качестве драйверов роста производительности труда. Несмотря на важность мониторинга данного показателя в решении задачи достижения экономического суверенитета страны, исследователь- ская работа по совершенствованию методологии расчетов в этой области Росстатом не проводится. Несмотря на то, что специалисты данного органа указывают на множество проблем, которые препятствуют более объективному расчету, задача публикации данного показателя с учетом возможностей проведения экономических исследований в этой области не ставится.

Создание исследовательской базы данных на основе соединения научных подходов с практикой измерения производительности труда в проекте Russia KLEMS восполняет данный пробел, однако эти данные существенно отстают во времени от данных государственной статистики и по этой причине пока не приобрели большой значимости для научных исследований, имея при этом большой потенциал и создавая заделы для создания перспективных эконометрических моделей, отражающих специфику российской экономики. Поэтому основная задача в настоящее время заключается в развитии данного проекта и в будущем изменении методик официальных статистических наблюдений в России с учетом лучших мировых практик. Без решения этой задачи целевые показатели роста производительности труда и в целом повышения эффективности экономики остаются труднодостижимыми.

Проведенный анализ научных и практических подходов к измерению производительности труда приводит к выводу о том, что для решения обозначенной задачи и создания актуальной методики измерения производительности труда в России на начальном этапе необходимо устранить большой разрыв между имеющимися научными разработками (таковые полноценно представлены как в зарубежных, так и в отдельных российских научных публикациях) и слабым уровнем методик статистических наблюдений. В качестве краткосроч- ных решений назовем, во-первых, раскрытие статистических данных об абсолютных значениях показателей, на основе которых рассчитываются индексы производительности труда; это создаст информационную базу для активизации научных расчетов и формирования обоснованных выводов о направлениях роста производительности труда. Реализация данного решения целесообразна также в рамках оценки достижения целей нацпроекта «Производительность труда», поэтому, во-вторых, целесообразно дополнить методику измерения результатов реализации нацпроекта расчетом совокупной факторной производительности и затрат капитала. Это позволит вычленить влияние фактора, оказывающего влияние на уровень производительности труда, но изменение которого не предусмотрено мероприятиями нацпроекта. Кроме того, важно также публиковать показатели уровня и динамики производительности труда по совокупности предприятий-участников проекта в отраслевом разрезе. На наш взгляд, для достижения более ощутимых результатов в отраслях, испытывающих наибольший кадровый дефицит, также необходимо реализовать подход к отбору участников проекта, учитывающий приоритеты национального развития.

В среднесрочной перспективе необходимым этапом является создание научной концепции производительности труда, целью которой будут интересы развития национальной суверенной экономики, а результатом – изменение методики статистических наблюдений. Формирование и реализация такого подхода приведет не только к сопоставимости показателей производительности труда в России и других странах, но и создаст необходимую статистическую базу для дальнейшего развития отечественных научных исследований с применением всех возможностей современного экономико-статистического инструментария.

Список литературы Научный инструментарий и практика измерения производительности труда: отраслевой и страновой подходы

- Соколова Л.Г. Теория и реалии разработки государственной политики по повышению производительности труда // Экономика труда. 2020. Т. 7, № 2. С. 127-140.

- Воскобойников И.Б., Баранов Э.Ф., Бобылёва К.В. и др. Постшоковый рост российской экономики: опыт кризисов 1998 и 2008-2009 гг. и взгляд в будущее // Вопросы экономики. 2021. № 4. С. 5-31.

- Kumbhakar S.C., Heshmati A., Hjalmarsson L. Parametric Approaches to Productivity Measurement: A Comparison among Alternative Models // Scand. Journal of Economics. 1999. Vol. 101(3). P. 405-424.

- Sickles R.C., Hao J., Shang C. Panel Data and Productivity Measurement: an Analysis of Asian Productivity Trends // Journal of Chinese Economic and Business Studies. 2012. Vol. 12(3). P. 211 -231. DOI: 10.1080/14765284.2014.931428

- Brandt N., Schreyer P, Zipperer V. Productivity Measurement with Natural Capital / Review of Income and Wealth. Series 63, Supplement 1. 2017. P. S7-S21. DOI: 10.1111/roiw.12247

- Hall R.E., Jones C.I. Why Do Some Countries Produce So Much More Output Per Worker Than Others? // Q. J. Econ. 1999. Т. 114, № 1. P. 83-116.

- Salehi М., Shirouyehzad Н., Dabestani R. Labour Productivity Measurement through Classification and Standardisation of Products / International Journal of Productivity and Quality Management. 2012. Vol. 11, № 1. P. 57-72. DOI: 10.1504/ijpqm.2013.050568

- Sakamoto T. Four Worlds of Productivity Growth: A Comparative Analysis of Human Capital Investment Policy and Productivity Growth Outcomes // International Political Science Review. 2018. Vol. 39(4). P. 531-550. DOI: 10.1177/0192512116685413

- Denton F.T., Spencer B.G. What Rates of Productivity Growth Would Be Required to Offset The Effects of Population Aging? A Study of Twenty Industrialized Countries // Canadian Studies in Population. 2018. Vol. 45, № 3-4. P. 113-131. DOI: 10.25336/csp29355

- Timmer M.P., Voskoboynikov I.B. Is Mining Fuelling Long-Run Growth in Russia? Industry Productivity Growth Trends Since 1995 // Rev. Income Wealth. 2014. Vol. 60. P. 398-422.

- Nezu R. Measuring Productivity OECD Manual. OECD. Paris. 2001.

- Sonmez H.A., Smithin J. Real Wages, Productivity and Economic Growth in the G7, 1960-2002 // Review of Political Economy. 2006. Vol. 18, № 2. P. 223-233. DOI: 10.1080/09538250600571478

- Chen W., Gouma R., Bart Los B., Timmer M. Measuring the Income to Intangibles in Goods Production: a Global Value Chain Approach // Economic Research Working Paper. No. 36. November 2017.

- Bontadini F., Corrado C., Haskel J., Iommi M., Jona-Lasinio C. EUKLEMS & INTANProd: Industry Productivity Accounts with Intangibles Sources of Growth and Productivity Trends: Methods and Main Measurement Challenges. Procurement procedure ECFIN/2020/O.P./0001 "Provision of Industry level growth and productivity data with special focus on intangible assets". 2020/S 114-275561. Deliverable D2.3.1/ February 2023.

- Смирнова Е.А., Тарасова Е.А., Постнова А.В. Методологические аспекты измерения производительности // Экономика труда. 2018. № 5(4). С. 1263-1276.

- Генкин Б.М. Экономика и социология труда // Международный журнал экспериментального образования. 2011. № 7. С. 97-98.

- Верников В.А. Критерии, показатели и уровни производительности труда работников предпринимательских структур // Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции. 2020. № 2. С. 134-138.

- Лаврукович А.Л. Совершенствование методологии оценки производительности труда // Экономика и банки. 2011. № 2. С. 39-45.

- Кучина Е.В., Тащев А.К. Методологические подходы к оценке производительности труда на микроуровне // Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». 2017. Т. 11, № 2. С. 42-47. DOI: 10.14529/em170206

- Гагаринский А.В. Управление производительностью труда промышленного предприятия // Вестник Самарского университета. Серия «Экономика и управление». 2013. № 7 (108). С. 111-116.

- Краснопевцева И.В. Управление производительностью труда на предприятиях машиностроения: автореф. дис.... д-ра экон. наук. Саратов, 2015. 47 с.

- Щербаков А.И. Измерение производительности труда. Социально-трудовые исследования. 2023. 52(3). С. 80-86.

- Потапцева Е.В. Эволюция национального проекта «Производительность труда»: от заявленных целей к реальным результатам: препринт. URL: https://www.researchgate.net/publication/370104863 (дата обращения 10.07.2024)

- Зайцев А.А. Межстрановые различия в производительности труда: роль капитала, уровня технологий и природной ренты // Вопросы экономики. 2016. № 9. С. 67-93.