Наука и искусство в учебной деятельности и развитие самостоятельности обучаемых

Автор: Яшкова Полина Сергеевна

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 9, 2018 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются взаимосвязь науки и искусства и их роль в учебной деятельности. Предпринимается попытка выйти на ключевую задачу образования - развитие самостоятельности обучающихся в широком смысле. Для решения этой задачи предлагается использовать элементы науки и искусства в учебной деятельности в качестве таких интеллектуальных и эмоциональных процессов, которые предполагают высокую долю субъективизации знания об окружающем мире. Показано, что, несмотря на принципиальное различие итоговых «продуктов» науки и искусства, предшествующие их созданию внутренние процессы имеют ряд схожих элементов. Представлен более широкий, по сравнению с традиционным, подход к трактовке понятий «наука» и «искусство». Проведена параллель между самостоятельной учебной работой обучающихся и творческой деятельностью, которая предполагает более высокий уровень развития самостоятельности.

Наука, искусство, обучение, образование, самостоятельность, учебная деятельность

Короткий адрес: https://sciup.org/148321114

IDR: 148321114 | УДК: 378 | DOI: 10.25586/RNU.HET.18.09.P.21

Текст научной статьи Наука и искусство в учебной деятельности и развитие самостоятельности обучаемых

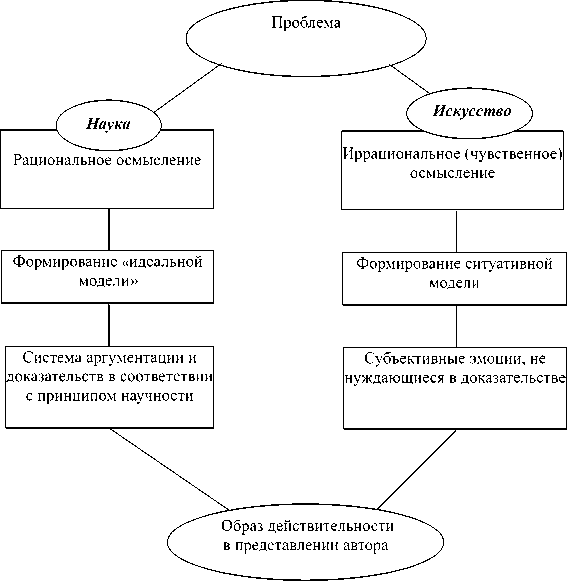

Рис. 1. Разграничение понятий «наука» и «искусство»

В случае с правой частью схемы («искусство») мы не представляем «идеальную модель», поэтому зить свои чувства по отношению к определенной проблеме действительности. В данном случае нет необходимости согласовывать наш взгляд на проблему с некими общепринятыми установками. Искусство максимально субъективно. Однако «продукт», по сути, является тем же самым «авторским мнением», что и научное знание.

Наука не всегда есть деятельность формализованная и институциональная [1]. До момента придания научному «продукту» некой формы происходит ряд внутренних для человека интеллектуальных и эмоциональных процессов, без которых невозможно воспроизводство сколь-либо объективного знания. Эти внутренние процессы также предшествуют созданию «продукта» в сфере искусства. И несмотря на очевидное различие материальных воплощений науки и искусства, эти две сферы имеют гораздо более глубокие общие корни. В первую очередь это связано с тем, что и наука, и искусство являются путями познания окружающего мира.

Что объединяет эти два пути познания? Существует третий термин, который часто употребляется по отношению и к науке, и к искусству. Это термин «творчество» [2, с. 341–354; 4]. Творчество — процесс создания некоего нового, уникального «продукта». И в случае с наукой, и в случае с искусством разными путями создается новый продукт, который в любом случае будет обладать характеристикой уникальности, так как там присутствует фигура автора, а следовательно, знание, получаемое субъективно [4].

Здесь достаточно спорным является процесс коллективного труда в науке и искусстве [3]. Возьмем, к примеру, того же архитектора. Когда вся работа над проектом здания принадлежит одному человеку, мы четко видим «авторский почерк», субъективное видение объективной реальности. Когда в работу включается

мы не должны доказывать ее универсальность. Перед нами стоит совершенно иная задача: выра-

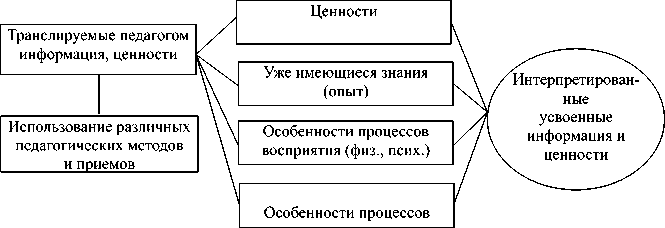

Рис. 2. Специфика процесса учения

коллектив авторов, разграничить степень вклада отдельного автора крайне сложно (если разделение не происходит по отдельным частям работы: например, кто-то проектирует само здание, кто-то проектирует окружающий ландшафт и др.). Кроме того, нередко в рамках совместной работы появляется принцип социальных ожиданий. То есть, предполагая, какие взгляды по тому или иному вопросу присутствуют у его коллег, каждый автор невольно корректирует свои взгляды, подстраивая их под общую логику проекта. Несомненно, без коллективных проектов невозможно обойтись в некоторых сферах. Однако степень их уникальности в значительной степени будет снижаться по вышеуказанной причине.

Специфика учебной деятельности заключается в том, что она предполагает превалирование внутренних процессов над внешними (рис. 2). Ключевое здесь не то, что педагог транслирует ученикам, а то, что ученики действительно усваивают, осмысливают и способны применять в дальнейшем. И, как мы понимаем, два данных процесса имеют ряд различий в первую очередь потому, что внутренний процесс «научения» сопряжен с некоторыми личностными факторами, неподвластными внешнему контролю.

Действующим субъектом учения является ученик. Транслиру- емые педагогом информация и ценности являются внешними объектами. Учитель, используя различные педагогические приемы и методы, воздействует на органы чувств ученика. Через них информация поступает уже на более глубокий уровень, связанный с процессами осмысления. Там она пропускается через своего рода «фильтры» в виде ценностей, знаний и опыта, физиологических и психологических особенностей и личных целей. Информация должна согласоваться с внутренними представлениями ученика об окружающем мире (как раз тем, что мы назвали «фильтрами»). Необходимо пояснить последний «фильтр», названный особенностями целеполагания. У каждого человека имеется ряд долгосрочных и краткосрочных целей. В соответствии с ними происходит процесс отбора данных, определяемый принципом «нужности» (или целесообразности) тех или иных элементов информации. Та часть информации, которая будет расценена нами как ненужная, останется неусвоенной.

В итоге та информация, которая транслировалась, и та, которая была усвоена, отличаются количественно и качественно. И именно процесс «переработки» (а не только накопления) информации и ценностей мы называем учением. В таком случае становится понятным дальнейший шаг в процессе развития человека. На первом этапе происходит накопление и переработка знаний и ценностей. На следующем условном этапе это «новое знание», которое неминуемо рождается при осмыслении информации, должно снова переводиться с внутреннего уровня на внешний, то есть становиться доступным не только его автору, но и другим людям. Конечно, этот процесс происходит не всегда. Зачастую новое знание не получает выхода на внешний уровень. А то, когда оно все-таки приобретает какое-либо воплощение, мы называем творчеством (наукой или искусством).

Получается, что для того, чтобы перейти от процесса учения к процессу создания «нового знания», нам необходимо обучить детей переводить свои внутренние представления об окружающем мире на внешний уровень (придавать им форму науки или искусства). При этом мы должны понимать, что обучение состоит не в передаче «истинного» знания и его последующем воспроизведении учеником, а в процессе самостоятельного поиска субъективного знания. То есть задача учителя не предоставить некое «готовое» знание, а дать ребенку возможность и научить его самостоятельно это знание конструировать. Ключевой фактор и главное отличие ученика от ученого — это способность последнего самостоятельно производить новое знание. Но за процессом производства знаний стоит более глубокий процесс самостоятельной деятельности в широком смысле. Именно способность самостоятельно действовать является одним из важнейших результатов процесса научения.

Основная проблема институционального образования — второстепенность задачи обучения самостоятельной деятельности. Умение воспроизводить какую-либо информацию не есть основная задача образования. Но данная проблема, берущая начало в системе

Умение ставить вопросы

Умение ставить цель и задачи

Умение выражать и аргументировать свою позицию

Умение анализировать результаты своей деятельности

среднего образования, усугубляется в высшей школе и становится причиной дальнейшего уменьшения количества людей, способных произвести и презентовать нечто новое. В чем основные особенности самостоятельной деятельности в широком смысле?

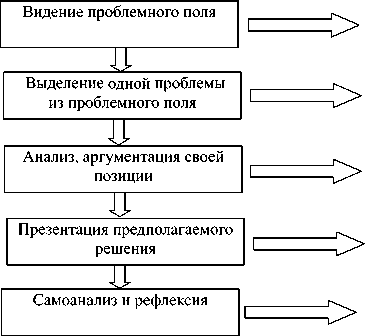

Представленная на рис. 3 схема характеризует не только научную деятельность. Практически те же операции осуществляются при создании произведений искусства. Однако большая их часть

Умение презентовать свою позицию

Рис. 3. Самостоятельная деятельность находится на уровне бессознательном и аффективном. По сути, процесс анализа может распространяться и на уровень чувственного познания, когда какое-либо явление действительности условно сравнивается со своей системой ценностей, выявляется несоответствие и происходит эмоциональная реакция.

На примере нашей схемы мы можем увидеть два уровня самостоятельной деятельности: внутренний, невидимый уровень и внешний — видимый, который выражается в определенных умениях. Эти умения являются, в свою очередь, основой для протекания внутренних процессов самостоятельной деятельности. Самое главное отличие внешнего уровня состоит в том, что на него возможно оказать непосредственное педагогическое воздействие. Внутренний же уровень формирует сам человек, и степень влияния на него определяется только его собственными желанием и волей. Задача педагога — влиять именно на развитие умений, которые помогут ученику в дальнейшей самостоятельной деятельности.

Эта задача сопряжена с установкой на превалирование в учебном процессе самостоятельной деятельности. По сути, тот самый переход от учебной деятельности к самостоятельному производству «нового знания» должен осуществляться именно в школе, постепенно и с условием постоянного расширения рамок деятельности. Иными словами, если изначально следовать данной установке, то в процессе перехода от более простого к более сложному и рождается та самая самостоятельность в широком смысле. Так, маленький ребенок может проявить свою са-

В парке науки и искусства « Сириус » в г. Сочи

мостоятельность в поиске ответа на простой вопрос, а взрослый найдет в этом простом вопросе уже более сложную проблематику и попытается решить уже более весомую задачу.

В чем заключаются принципы «научения» самостоятельной деятельности? Во-первых, как мы уже отмечали, самостоятельная деятельность предполагает изначальное видение проблемы, а значит, перед ребенком должен ставиться не вопрос с однозначным ответом, а проблема, которая по сути своей имеет множество решений. То есть мы задаем не конкретный вопрос, а постоянно спрашиваем: «Что ты думаешь по этому поводу»? В связи с этим мы не ожидаем услышать какой-

либо запланированный ответ, мы ждем аргументации ребенка. Следовательно, во-вторых, нам необходимо обучать умению грамотно аргументировать свою позицию. В-третьих, перед педагогом стоит сложная задача: научить ребенка анализировать результаты своей деятельности. При этом самоанализ должен стать на порядок выше внешнего анализа (различных элементов оценивания). В таком случае все остальные умения являются составляющими трех выделенных компонентов и развиваются параллельно.

Наука и искусство как разновидности творческой деятельности являются необходимыми факторами развития самостоятельности. Но, несмотря на их значительную роль в этом процессе, нередко они остаются вне рамок учебной деятельности, то есть становятся как бы ступенями человеческой деятельности более высокого уровня. По умолчанию предполагается, что науки как таковой (равно как и искусства) в процессе обу- чения быть не может, так как научному и художественному творчеству предшествует процесс накопления знаний и опыта. Однако такая позиция не имеет под собой логичных оснований. Если мы допускаем, что процесс создания нового знания — лишь презентация внутренних когнитивных процессов, то вполне уместно будет предположить, что такие процессы происходят и в голове ребенка, но оставлены без внешнего представления посредством науки или искусства. Поэтому параллельно с накоплением знаний могут происходить также и процессы их первичной презентации, чему необходимо обучать точно так же, как и школьным предметам.

Представители нашего педагогического сообщества, как очевидно, признают и сознают основополагающее значение приобщения обучаемых к науке и искусству. Не случайно Всероссийский научно-просветительский и культурный центр «Сириус», действующий в Сочи, получил название парка науки и искусства. Но все-таки остается один животрепещущий вопрос. Почему творческая деятельность школьников (а во многом и студентов) как бы изымается из сферы основного образования и передоверяется образованию дополнительному? Или поставим вопрос по-другому: почему даже некоторые новые педагогические технологии, культивируемые в средней и высшей школе, в большей мере ориентированы на зубрежку, на механическое запоминание пройденного, а не на его понимание и переосмысление?

Позволим себе высказать гипотезу о том, что ответ на наш совсем не риторический вопрос следует искать за пределами педагогики как науки и реальной практики обучения и воспитания. Видимо, ключ к нему кроется в механизме социокультурного наследования, в сущностных аспектах межпоколенческой коммуникации. Но это тема для другого обстоятельного разговора.

Список литературы Наука и искусство в учебной деятельности и развитие самостоятельности обучаемых

- Баранец Н. Г., Ершова О. В. О стандартах научной деятельности//Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 2011. № 3 (19). С. 51-57.

- Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. М.: Правда, 1989. 607 с.

- Литвак Н. В. К вопросу о коллективной творческой работе//Вестник МГИМО -Университета. 2012. № 4. С. 232-236.

- Философия творчества. Ежегодник. Вып. 2. М., 2016. 314 с.

- Чутко Н. Я. Учебная деятельность: знакомая и незнакомая. От теории к практике обучения. Самара: Учебная литература, 2005. 128 с.