(Не)политическая активность туристских акторов

Автор: Чугунова А.А., Писарева А.Н.

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Федеральная политика и управление

Статья в выпуске: 4 т.13, 2021 года.

Бесплатный доступ

Введение: в статье рассматривается туризм как сфера деятельности, располагающая значительными ресурсами политического влияния в отношении самих субъектов туристской деятельности и сотрудничающих с ними групп и лиц. Социальная проблема, стимулирующая исследование, - демонстративное или скрытое нежелание акторов идентифицировать свою деятельность как содержащую политический смысл или имеющую политическое значение.

Блогеры, "мягкая сила", неполитическая активность, публичная дипломатия, сетевая коммуникация, туризм, геобрендинг

Короткий адрес: https://sciup.org/147246706

IDR: 147246706 | УДК: 338.481.31 | DOI: 10.17072/2218-9173-2021-4-536-555

Текст научной статьи (Не)политическая активность туристских акторов

Согласно опросу Левада-Центра1, проведенному в марте 2021 года, в России выросло число жителей, совсем не интересующихся политикой, – 27 % против 21 % в 2020 году. Активный интерес к политической сфере проявляют 3 % респондентов, 9 % заинтересованы в большой степени, 35 % – в средней, 26 % – в малой, 27 % – совершенно не интересуются2.

Приведенные опросы представляют интерес для осмысления понятия «политический», которым (осознанно или нет) руководствуются респонденты, отвечая на поставленные вопросы. В своем исследовании мы намерены показать, что, не относя себя к категории политических игроков, люди своей деятельностью способны оказывать политическое влияние.

Объектом нашего исследования являются лица и группы, профессионально реализующие себя (прямо или опосредованно) в туристской деятельности. На наш взгляд, туризм – сфера, как правило, слабо ассоциирующаяся с политикой, – обладает колоссальными ресурсами политического влияния и развития социальных акторов. В академическом сообществе функциональная связь между политикой и сферой туризма вызывает интерес (Lowry, 2017). Цель настоящей статьи – рассмотрение профессиональной деятельности туристских акторов на предмет их политического влияния.

Социальная проблема, определившая исследовательский интерес, – подчеркнутое нежелание туристских акторов идентифицировать свою деятельность как содержащую политический смысл или имеющую политическое значение. Исследовательская гипотеза заключается в том, что стремление субъектов туристской деятельности воспринимать себя вне политического контекста определяется следующими обстоятельствами: во-первых, отождествлением политической деятельности с деятельностью государства и его органов; во-вторых, ожиданием от государственных структур ограничивающего воздействия на профессиональную деятельность и / или игнорирования предложений о сотрудничестве в сфере туризма.

МЕТОДОЛОГИЯ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ) ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование концептуально опирается на интерактивный подход к пониманию политического влияния, сетевой подход к анализу политической деятельности, концепт габитуса как структурирующей практики субъектов профессиональной деятельности.

Ключевое в нашей статье понятие «политическое влияние» методологически перспективно соотнести с понятием «политическое воздействие». Словарные значения терминов «воздействие» и «влияние» фиксируют действия, производящие изменение в ком-то или в чем-то. Если говорить о субъектах политики, имеется в виду способность политического действующего лица воздействовать желательным для него образом на поведение других лиц или групп, на их функциональные состояния, намерения или поведение (Вебер, 2016; Вебер, 2018; Хаугаард, 2019). Разницу понятий «политическое воздействие» и «политическое влияние» ряд исследователей предлагают определять по основанию «цель – результат»: термин «политическое воздействие» фокусирует внимание на функциональных средствах осуществления власти (парадигма «цель – средство»), термин «политическое влияние» – на результативности политического действия, выраженной в действии или бездействии соответствующих субъектов (парадигма «намерение – результат») (Борисенков, 2010; Власов, 2000).

Политическое влияние, суть которого «состоит в определении направлений исполнительной деятельности… управленческого организма» (Борисенков, 2010, с. 27), требует разработки связанных с ним категорий, включая концепцию «мягкой силы». Ее в 1990 году создал Дж. Най (Най, 2006) и, действуя в духе американского практицизма, показал возможности применения «мягкой силы» как эффективного инструмента для усиления влияния государства на мировой арене (Агеева, 2018; Наумов, 2021). Содержательные характеристики «мягкой силы» мы рассматривали ранее (Казаринова и Чугунова, 2018); в данной работе сконцентрируем внимание на том, что в политологии и в политической практике отчетливо фиксируются два оппонирующих значения «мягкой силы», а именно технологическое и ресурсное.

Технологический подход трактует «мягкую силу» как инструмент или шире – как коммуникативную технологию. В этом качестве ее используют политики, чтобы нанести потенциально меньший ущерб объекту применения силы по сравнению с другими («жесткими») инструментами / технологиями. Ресурсный подход сдвигает фокус к притягательности инструментов «мягкой силы», к факторам, вызывающим желание приобщиться к ценностям воздействующей стороны (Паршин, 2020).

Нетрудно заметить, что указанные толкования фиксируют противоположные векторы обращения к «мягкой силе» и управления ею.

В технологическом понимании отмечается ориентированность на управление желаниями объекта воздействия и оказание влияния на повестку дня посредством использования «мягких» (если иметь в виду избегание открытого военного и / или экономического давления), однако по своим последствиям приобретающих «жесткость» коммуникативных технологий. «Мягкая сила», понимаемая таким образом, предстает как некий камуфляж, в действительности прикрывающий «жесткую силу», как «бархатная перчатка, которая скрывает железный кулак» (Русакова, 2015, с. 226). В свою очередь, ресурсный подход предлагает трактовку «мягкой силы» не как инструмента воздействия, а как специфического ресурса, которым можно обладать только тогда, когда его наличие признается другими политическими акторами и потому обеспечивает его обладателю притягательность. В качестве ближайших аналогов ресурса такого рода можно назвать репутацию, а также национальный бренд (Anholt, 2010, p. 1). Этот ресурс можно приобретать, его можно тратить и / или утрачивать, но применять как инструмент если и можно, то лишь в очень ограниченных пределах. С точки зрения ресурсного понимания «мягкая сила» есть притягательная сила, комплекс факторов, которые создают стране хорошую репутацию и привлекают к ней индивидов (Бурлинова, 2017, с. 8). Исследователи отмечают, что развитие сильного национального бренда способно заинтересовать как туристов, так и инвесторов, и сформировать позитивную репутацию места не только для посещения и пребывания, но и для работы и постоянного проживания (Saberi et al., 2018, p. 44). Туризм–однаизперспективныхобластейпримененияконцепции«мягкойсилы», так как «способствует ознакомлению с ценностями, культурой, образом

Чугунова А. А., Писарева А. Н. (Не)политическая активность туристских акторов жизни населения, достопримечательностями... приносит доходы в бюджет, повышает занятость населения и т.д.» (Bunakov et al., 2018, p. 3).

В нашей работе используется сетевой подход к изучению политики, ключевыми принципами которого являются следующие:

-

1) фокусом исследования становятся связи и отношения в политике, а не формальные организации и нормативно-правовые институты. «Сеть... состоитизакторовиотношениймеждуними,атакжеизопределенныхдействий, ресурсов и зависимостей между ними» (Hakanson and Johanson, 1998, p. 48);

-

2) актуализируется значимость горизонтальной координации вместо иерархического контроля при анализе политического управления;

-

3) учитывается то, что многочисленные, разнообразные и взаимосвязанные акторы влияют на решение политических проблем напрямую либо через различные формы представительства интересов;

-

4) политическая сеть понимается как механизм мобилизации политических ресурсов, когда возможности принимать политические решения рассеяны между не подчиненными друг другу, но взаимозависимыми публичными и частными акторами.

Перенесение акцента с институтов на связи и отношения, с описания элементов системы и их взаимосвязи на активное и, как правило, осознанное взаимодействие акторов, формирующих политическое решение и участвующих в его выполнении, предполагает разработку соответствующей понятийной системы. Проблема эффективности управления начинает рассматриваться не столько в категориях «цели – средства», сколько по линии «цели – процессы», для чего требуется введение процессуальных параметров такой оценки – например, затраты на переговоры, интеграцию и координацию своей деятельности и другие трансакционные издержки (Сморгунов и Шерстобитов, 2014, с. 25).

Сетевой подход описывает как вертикальные, так и горизонтальные взаимоотношения между государством и обществом во всем их многообразии, не ограничиваясь рассмотрением взаимодействия групп давления с правительством (Быков, 2013). Считается, что политические решения исходят не только от государства и его институтов, но и от других акторов. Соответственно государственные структуры вынуждены вступать в обмен ресурсами с другими агентами политики, с которыми эти структуры «сцеплены». Сетевой подход предлагает новый тип управления – «руководство» (governance), в противовес идее государственного управления как иерархически организованной системы.Характеризуетсятакойтипформулой«управлениебезправительства» (governing without government) (Сморгунов и Шерстобитов, 2014, с. 22–24).

Важным для анализа полученных в настоящем исследовании данных стал введенный и разработанный П. Бурдье концепт габитуса как структурирующей практики субъектов профессиональной деятельности, позволяющий описывать иное распределение сил, чем иерархически или институционально выстроенное. «На индивидуальном уровне субъекты прибегают к различным способам самопрезентации... которые позволяют им приукрашивать свой образ и особенно... представление о своей позиции в социальном пространстве. Субъективно – действия направлены на трансформацию категорий восприятия и оценки социальной реальности, то есть когнитивных и оценочных структур. Именно категории восприятия, системы классификации – слова и понятия, воссоздающие социальную реальность и отображающие ее, – являются основной ставкой политической борьбы, ведущейся за возможность навязать определенное мировоззрение, то есть за легитимное использование идеологического воздействия» (Бурдье, 1993, с. 146). Структуру социального пространства составляют властные отношения, на воспроизведение и укрепление которых настроена символическая власть. Последняя в свою очередь нуждается в символическом капитале – экономическом, культурном (что признается субъектами политики в соответствии с подтверждаемыми категориями восприятия): он означает доверие, признание. Различные ветви символической власти постоянно сталкиваются в социальном мире, каждая стремится выстроить его согласно своим интересам. Символическая власть способна продуцировать социальные группы, объединяя людей по существующим признакам или генерируя новые, но обязательно базирующиеся на реальной общности людей. «Простые множества людей», до этого «лишь случайно пересекавшихся», властью могут превращаться в конституированные, институциональные формы (Бурдье, 1993, с. 149).

Выбор туризма в качестве предмета исследования в контексте «мягкой силы» обусловлен тем, что, наряду с общим признанием влияния туризма на экономическое, экологическое, социально-культурное развитие территорий, меньший исследовательский интерес вызывает его воздействие на систему социально-политических отношений и развитие политической активности вовлеченных в туристскую деятельность субъектов. Вместе с тем понимание туризма как «совокупности отношений, связей и явлений, сопровождающих поездку и пребывание людей в местах, не являющихся местами их постоянного или длительного проживания и не связанных с их трудовой деятельностью» (Кусков и Джа-ладян, 2015, с. 10), описание функций туризма в энциклопедических словарях и справочниках3 не только подразумевают политическое значение туризма как социальной практики, способной существенным образом воздействовать на международные связи и международное сотрудничество, но одновременно позволяют проблематизировать политический контекст туристской деятельности. Как отмечал на I Санкт-Петербургском деловом туристическом форуме «Северная Пальмира», прошедшем в октябре 2020 года и собравшем более 2 тыс. участников из 18 регионов России, председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, «доля туризма в мировом экспорте составляла до пандемии 9 %, в ВВП России – 3 %. Туризм в нашей стране приравнивается к стратегическим отраслям, а отели в период пандемии были признаны системообразующей отраслью. Если говорить про Санкт-Петербург – туристский центр международного уровня, то индустрия гостеприимства занимает

12 % всего городского экспорта, при рассмотрении несырьевого неэнергетического типа экспорта, то это 44,5 %»4. Иными словами, туризм обладает мультипликативным эффектом. Будучи неофициальной платформой для реализации национальных и общественных интересов на международной арене, «туризм становится инструментом современной дипломатии, с помощью которого государство может рассказать миру о себе» (Bunakov et al., 2018, p. 3).

Определение уровня международного влияния стран признается важной теоретической и прикладной задачей, одним из методов решения которой становятся различные рейтинги: индекс глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index), индекс военной мощи (Global Firepower Index), отечественный индекс потенциала международного влияния и др. Создаются рейтинги стран и по показателям их привлекательности, по тому моральному и идейному примеру, которым они могут служить для других стран и народов. В их числе – индексы «мягкой силы» (Global Soft Power Index5, The Soft Power 30 Index6). Туризм учитывается и там, и там: в Global Soft Power Index включен как часть «Культуры и наследия» (Culture & Heritage) – одного из семи столпов «мягкой силы»; в The Soft Power 30 Index – в субиндекс «Культура» (Culture Sub-Index).

В энциклопедию туризма издательства “Springer” включен раздел, посвященный «мягкой силе» (Ooi, 2016, p. 878). В нем приводятся четыре взаимосвязанных аспекта, позволяющие признать туризм «мягкой силой»:

– эмоциональная включенность и стремление к более тесному общению туристов с местным населением на территории дестинации;

– брендинг места назначения;

– мегасобытия, привлекающие туристов и, соответственно, усиливающие геополитическое влияние дестинации;

– активная информационная деятельность туристов после возвращения на родину.

Забегая вперед, отметим, что анализ проведенных экспертных интервью подтверждает перечисленные аспекты влияния туристской деятельности.

Эмпирические данные, используемые в статье, получены в результате проведения авторами в течение 2020–2021 годов экспертных интервью, одной из целей (и соответственно, тематических категорий) которых было прояснение профессиональной идентичности респондентов в ситуациях решения ими задач, непосредственно связанных с реализацией туристской деятельности или развитием международного сотрудничества.

Критериями отбора экспертов служили следующие параметры:

-

1) неаффилированность с государственными структурами, работающими в выбранных областях (туризм, брендинг, международные отношения);

-

2) наличие кейсов по взаимодействию с указанными государственными структурами;

-

3) представленность разных секторов и общественных инициатив в сфере туризма (бизнес, некоммерческие организации, блогинг, научное сообщество);

-

4) опыт работы в выбранных направлениях не менее 5 лет.

В результате для проведения интервью были отобраны следующие респонденты (обозначим их литерами А, Б, В):

А – создатель и руководитель городского сообщества блогеров, рекламного агентства, член экспертного совета «Премия Рунета», автор и организатор более 50 диджитал-спецпроектов на стыке онлайна и оффлайна;

Б – эксперт по разработке идей, концепций, проектированию событий в сфере культуры и туризма проекта «ТурАкселератор», представитель предприятий народных художественных промыслов ООО «Волховская роспись» и ООО «Шугозерская роспись»;

В – профессор, доктор наук, ведущий эксперт в области территориального маркетинга и брендинга, член международной ассоциации территориального маркетинга, автор более 80 трудов по вопросам территориального маркетинга, теории и практики коммуникаций, психоанализа, философской антропологии, руководитель спецсеминара «Маркетинг территорий» в ведущих вузах Санкт-Петербурга, эксперт и участник проектов по разработке маркетинговых стратегий для Санкт-Петербурга, регионов Северо-Запада России, стран Северной Европы.

Все интервью проходили в свободной форме, в онлайн-формате, их продолжительность не регламентировалась, они длились от получаса до трех часов. Беседы велись по заранее подготовленным гайдам, в которых часть вопросов обсуждалась со всеми экспертами, часть – учитывала специфику сферы деятельности конкретного эксперта.

Для обсуждения проблемы, поставленной в данной статье, ценность представляли ответы на следующие вопросы:

-

1. Считаете ли вы уместным (полезным, оправданным) рассматривать туристскую деятельность в контексте «мягкой силы»?

-

2. Ваше отношение к идее, что туризм как отрасль и деятельность (особенно международный туризм) желательно развивать, не акцентируя политические цели?

-

3. Обсуждая отношение к российским туристам с нашими зарубежными коллегами (особенно из бывших советских республик), мы столкнулись с тем, что последние, как правило, негативно относятся к мнению о туризме как ресурсе «мягкой силы», настаивают на необходимости различать отношение к российскому государству и гостям из России. Приходилось ли вам слышать подобные оценки от зарубежных коллег?

-

4. Согласно вашему опыту, государственные программы продвижения российских ценностей за рубежом с использованием ресурсов туристской

-

5. По вашим данным, используют ли представители государственных структур, отвечающие за развитие туризма, в своей работе концепцию «мягкой силы»?

-

6. Ваше отношение к сетевым туристским сообществам?

-

7. В решении задач снижения настороженности и неприязни между различными регионами и странами какова, на ваш взгляд, роль внегосударствен-ных каналов узнавания разными людьми друг друга?

отрасли (туризм групповой, корпоративный, по обмену и др.) успешны или неэффективны? Могли бы вы назвать наиболее успешные, на ваш взгляд, программы?

Отметим, что структура исследования не строится на последовательном приведении ответов экспертов на поставленные вопросы, а даются выводы авторов по результатам интервью с фрагментами ответов, подтверждающих эти выводы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

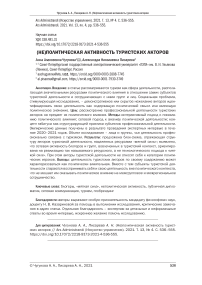

В целях выделения оснований структурирования акторов туристской деятельности, наделенных ресурсами «мягкой силы», а также методического упорядочения полученных в ходе исследования эмпирических данных была разработана блок-схема (рис.). В качестве оснований классификации указанных акторов нами были использованы следующие характеристики:

-

1) институционализированные / неинституционализированные;

-

2) группы/индивиды.

Субъекты «мягкой силы»

Государственные

Россотрудничество

Российский совет по международным делам Ростуризм и региональные комитеты по туризму

Негосударственные (некоммерческие организации)

Фонд «Русский мир»

Фонд поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова Общественная инициатива «Креативная дипломатия»

Субъекты «мягкой силы»/ проводники

Неполитические активисты

Сообщество Питерских Блогеров Туристические сообщества Представители бизнес-сообщества

Проводники

Неполитические активисты

Блогеры (представляющие города и регионы) Туристы, активно оставляющие цифровой след Специалисты по геобрендингу Представители сферы гостеприимства Средства массовой информации

элиты

Группы воздействия: представители официальных властей; политические

через туристов и жителей, задействованных в сфере гостеприимства

Рис. Акторы туристской деятельности – субъекты «мягкой силы» / Fig. Actors of tourism activity – subjects of “soft power”

На рис. выделены субъекты и проводники «мягкой силы». В качестве первых, ориентируясь на такие характеристики, как групповая (организационная) или индивидуальная активность, а также институционализированный или внеинституциональный формат действий, мы рассматривали государственные, коммерческие и некоммерческие организации, решающие вопросы туристской направленности в институционально заданном формате. К про- водникам «мягкой силы» отнесли индивидуальных активистов, реализующих свой интерес к туристской деятельности вне нормативно определенных институциональных границ.

Анализ ответов на вопросы интервью позволяет охарактеризовать респондентов как субъектов политического влияния в рассматриваемом контексте, то есть как людей, обладающих символическим капиталом и реально преобразующих социальное пространство. Их влиятельность сопоставима с влиятельностью гражданских активистов, как это описывается в ряде социально-политических исследований, – с ее демонстрацией неравнодушия, целеустремленностью, ощущением себя частью общества, активной жизненной позицией, пассионарностью, неприятием режима и повышенным чувством справедливости, осознанием возможности что-то изменить, способностью к самоорганизации, энтузиазмом, желанием самореализации (вне профессии) и альтернативной карьеры, самопиаром как базовым мотивом и т.д. (Демакова и др., 2014).

Приведем фрагменты интервью с каждым из экспертов, подтверждающие этот вывод.

Эксперт А: «Начиная с 2013 года Сообщество блогеров переформатировали, открыли двери абсолютно для всех блогеров со всех платформ: ЖЖ, YouTube, Instagram и WordPress. Мы не думали особо о будущем, делали на драйве, на альтруизме, for fun. Развивались самотеком, не упирались в конкретные задачи. Мы публиковали анонсы, на мероприятия мог пойти любой взамен на статью .

До формирования сообщества на мероприятия ходили все те же люди, а когда мы открыли эту возможность для всех, то стали появляться новые лица, коммуницировать, у них начали повышаться охваты, выходить более качественный контент, они набирали подписчиков. Мы являемся хабом, объединяем блогеров. Они могут увеличивать число своих подписчиков за счет того, например, что мы указываем: вот здесь побывал Вася и выложил такие классные фото . Мы сами придумываем проекты, объединяя как городских блогеров, так и людей из других городов и стран. В основном это оффлайновые истории. Коммерческие продукты есть, но они не основное направление, реклама не самоцель. Есть проекты, где мы выступаем креативщиками, организаторами, что называется «под ключ», с документами и т.д. Конечно, делая и некоммерческие истории, мы понимаем, что это элемент PR, о нас узнают в определенных кругах. Обращаются за анонсами историй. Обращаются бренды.

Сообщество за все время существования провело более ста спецпроек-тов, в них поучаствовало больше тысячи человек. Конечно, мы новые медиа. Столько копий было поломано при обсуждении влиятельности блогеров, но сейчас уже все решено, потому что деятельность и блогеров, и классических СМИ размыта. Блогеры могут быть популярнее прессы, в особенности региональной. Мы не ограничены заданием редактора, по количеству знаков. Мы делаем такие лонгриды, что не каждый журналист сделает. Но все равно мы за дружбу, а не за разделение. Делаем коллаборации с журналистами и изданиями. Например, с газетой “Метро”»7.

Эксперт Б: «Событийный туризм – перспективное направление для Санкт-Петербурга. Если на целый год утверждены основные праздники, фестивали, то туроператорам, гидам, представителям информационных порталов и другим участникам туристического бизнеса гораздо проще привлекать туристов, создавать спрос и в низкий сезон, распределять потоки. Также события подчеркивают имидж Петербурга как города с богатой культурной жизнью. Второй пример – это развитие нового вида туризма – промышленного. За рубежом есть ряд успешных проектов, и в нашей стране у него есть высокий потенциал. Первыми “Туракселератором” запущены проекты, связанные с ремесленным производством, налажено сотрудничество с Ломоносовским фарфоровым заводом, ведутся переговоры по другим промышленным объектам. Также у регионов есть запрос говорить от своего лица, а получается, что за них кто-то высказывается. Мы развиваем медиа, “Туракселе-ратор” не отказывает таким запросам, мы стараемся показать тех людей в России, кто занимается своим делом, бизнесом, экологичными историями, без хайпа»8 .

Представляя свою новую книгу о маркетинге территории, эксперт В рассказал, как входил в состав команд, разрабатывавших систему брендирования и бренд-менеджмента (в частности, для Бремена), о радиовыступлениях, о работе экспертом на презентации проекта мета-бренда Санкт-Петербурга, о работе для Северной Осетии и Челябинска по брендированию территорий.

В приводимых далее фрагментах интервью выявлено нежелание респондентов оценивать собственную деятельность как имеющую политическое содержание. В своих аргументах респонденты отождествляют понятия «политическая деятельность» и «государственная деятельность» и по этой причине отказываются воспринимать себя как политических акторов.

Эксперт А: «Наши проекты абсолютно разные: коммерческие и некоммерческие, онлайн и оффлайн, а также смешанные, нишевые, образовательные, интеллектуальные. По формату это и квесты, и экспедиции, и спортивные, культурные, социальные мероприятия. Вот куда мы не идем, так это в политику. Если человек, участник сообщества, пишет про политику, то вряд ли мы его возьмем в экспедицию. Имея в виду связку “туризм и политика”, стоит отметить, что это палка о двух концах: с одной стороны, у туризма не должно быть пропагандистской направленности, но с другой – администрации регионов, имея возможности (гранты, субсидии и пр.), делают новые маршруты, кластеры. И, конечно, хотят продвигать свою работу, в том числе с помощью блогеров. То есть их цель и задачи – это популяризация туризма. А если они будут агитировать голосовать за кого-то, то это уже позорно. <...> Представители административных органов – это “технические” люди. Они хороши в своей работе, они тактики, не стратеги. Это не вопрос региональных властей. Что касается Россотрудничества, то в Москве да, их можно назвать проводниками «мягкой силы», но даже в Москве они лишь инструмент в руках администрации президента. Они в основном проводят выставки, это тоже инструмент маркетинга, но много денег тратится неэффективно.

Все равно, в сущности, дело полезное. Мы должны продвигаться за рубежом. Но я бы доверил это дело не чиновникам, а на аутсорс, каким-либо профессиональным коммерческим компаниям»9 .

Эксперт В: Развитие туризма в политическом контексте «возможно только при взаимодействии авторитарных (и даже тоталитарных) режимов с другими странами» . Такова Германия во время Олимпиады 1936 года в Берлине, когда важно было, чтобы «гости увидели величие новой Германии. Тогда как современные Голландия, Франция… конечно, хотят показать свой дом с лучшей стороны, но на государственном уровне не стремятся повлиять на убеждения или мнение гостей. <...> Вот “Lonely Planet” – важнейшая международная история, абсолютно лишенная идеологизированности, политики. А все… российские инструменты воспринимаются как “след Кремля”. Бывшие наши сограждане по СССР предвзято относятся к нашей стране, и, учитывая исторический контекст, это понятно. Если взять Голландию или Норвегию, или Португалию, у них с нами нет особой истории отношений, поэтому они более нейтральны. А вот латыши, эстонцы, украинцы даже к туризму, экспорту, культуре – ко всему относятся настороженно»10.

Эксперт Б: «Существующие выставки и культурная программа – главные форматы представленности нашей страны и города на международном уровне – мало связаны с политикой»11 .

Заметим, что схожие результаты были получены при проведении экспертных интервью с блогерами и опросов туристов на онлайн-площадках (Chugunova, 2021). Так, понятие «политика» толковалось респондентами как отношения с государственной властью, внутри государственного бюрократического аппарата; деятельность же общественных организаций и медиа не рассматривалась ими как реализующая политические функции.

Между тем работа и блогеров, и сотрудников туристских организаций, на наш взгляд, содержательно соответствует ресурсной версии реализации «мягкой силы» в межрегиональных и международных отношениях, несмотря на то, что сами акторы избегают характеризовать себя сквозь призму концепта «мягкой силы». Именно эта обнаруженная нами направленность туристской деятельности позволяет признать туризм ресурсом как народной дипломатии, так и креативной политики. Обратим внимание на то, что из трех наших экспертов – эксперты Б и В – знакомы с понятием «мягкая сила», хотя вкладывают в него противоположный смысл. Эксперт В полагает, что это воздействие, основанное на идеологии и свойственное в большей степени авторитарным режимам; эксперт Б – что это культурное влияние и формирование привлекательного образа страны или региона. Отвечая на вопрос о «мягкой силе» туризма, эксперт В думает, что она может иметь место при наличии следующих условий: 1) «мягкая сила» выступает частью осознанной стратегии государства, а не региональных властей; 2) туризм оценивается как идеологизированный продукт. Более уместно, по его мнению, рассматривать инструментом «мягкой силы» образование: проводя в стране четыре-пять лет, сту- дент проникается ее культурой и, возвращаясь к себе, несет это ощущение страны обучения, тогда как туристы за краткое время поездки едва ли могут создать целостный образ страны, в лучшем случае у них формируется уважительное отношение к ней. Ответы эксперта Б были непосредственно связаны с деятельностью комитетов администрации Санкт-Петербурга: «Среди представителей исполнительных органов власти, что развивают туризм и не работали в культуре, не существует терминологии, связанной с “мягкой силой” и другими близкими понятиями, но зато в последние годы активно развивается брендинг территории»12.

В оценке деятельности туристских онлайн-сообществ мнения экспертов разделились более категорично.

Эксперт Б выделил “TripAdvisor” как хороший диджитал-проект по аккумулированию отзывов по конкретным точкам. Но в работе, по его мнению, предпочтительно взаимодействие не с туристскими сообществами, а с профессиональными сетевыми сообществами – например, глемперов, отельеров, Сообществом Питерских Блогеров. Говоря о последних, эксперт подчеркнул, что « они про бизнес. Единственные люди, что реально помогают. Адекватные ситуации, имеющейся на рынке. Мы неоднократно сотрудничали, в том числе по запуску сложных проектов. Они и сами активно взаимодействуют с Комитетом по культуре и туризму Ленинградской области и других регионов. Потому что в принципе работа с блогерами стоит дорого и нет особого эффекта, они не формируют инфоповоды сами. С крупными блогерами теперь еще невозможно говорить напрямую, теперь у них есть менеджеры. Если говорить про туризм и блогеров, то, например, на Дудя обиделась вся Камчатка, весь регион. Ведь он не показал экологичные проекты, экологичных людей, они там тоже есть. Теперь о блогерах они и слышать не хотят»13 .

Эксперт В по поводу таких туристских сообществ, как «Туристер», «Форум Винского», заявил, что они для русскоязычной аудитории, и прежде всего для той, что живет в других странах. « Но если взять “TripAdvisor”, то да, он повсюду отлично работает на англосаксонскую аудиторию. <...> Я бы еще отметил “Lonely Planet”, авторитетное ранее бумажное издание, которое теперь активно ушло в цифру, привлекает и блогеров. Нерусскоязычный турист в первую очередь смотрит эти ресурсы, а не туристский сайт города Мышкин. То, что я видел про Петербург на всех этих ресурсах, было замечательно… правда, избыточно комплиментарно, с пиететом (в маркетинге, вы знаете, стоит сохранять баланс и иногда добавлять критики)»14 .

Эксперт А выделил те сообщества, с которыми он пересекается, дружит, такие как «Тревел раша», “Russia.travel” (путешественники, базирующиеся в Москве), МосБлог: «Мы за дружбу, за всяческую движуху». Однако события, которые могли бы создать условия для организационной солидарности, собеседник назвать не смог. Говоря о критериях, по которым отбираются блогеры для освещения событий и участия в экспедициях, отметил, что «в сообществе нет ограничений, но когда анонс делает организатор и у него есть определенные требования, а количество мест ограничено, то мы уже выбираем среди заявок. <...> Скажем так: входные данные – для всех, а там уже отбор идет по требованиям компании или организатора. Например, если запишутся блогеры со 100 тыс. подписчиков и с 1 тыс. – скорее всего, пойдет тот, у кого больше. Если готовится экспедиция, то руководство сообщества изучает, тщательно отбирает участников, ведь важен микроклимат в поездке, а также, о чем сам блог. Если это фитоняшка, нет ничего вдумчивого, то вряд ли поедет с нами»15.

Интересна, на наш взгляд, характеристика активистов сообщества и особенностей их взаимодействия: «В начале деятельности было много оффлайна, из онлайн-площадок на первых порах большую роль играл ЖЖ, теперь вектор сместился в сторону Инстаграма. Среди участников идет постоянная ротация: меняются интересы, приоритеты, люди уходят из блогов. Если говорить про блогеров из инстаграма, то это в основном женская аудитория, 25 – 35 лет. Каждый из участников сообщества изучает и знает свою аудиторию, читает сообщения и комментарии в своих блогах. Но каждый участник развивается самостоятельно: кто-то вкладывается в рекламу, кто-то в контент, кто-то хороший фотограф. Мы за встречи в оффлайне (как на сторонних мероприятиях, так и на корпоративных), с них все и начиналось. У нас даже семей десять сформировалось»16 .

Ответы на вопросы, касающиеся взаимодействия и опыта сотрудничества с государственными структурами, выявили весь спектр возможных оценок – от бесперспективности такой кооперации до успешных примеров совместной работы.

Эксперт А: «Петербургский туризм, если мы говорим о комитетах, то он довольно пафосный, себе на уме: мы крутые, у нас супербюджеты, Фестиваль света, “Алые паруса”... Сколько я ни общался с Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга, так и не сделали особо проектов. Они заточены на заводы-пароходы, на привлечение дорогих импортных блогеров. А если говорить о регионах, то там комитеты по туризму и подведомственные учреждения зачастую представлены абсолютно прекраснейшими людьми. Они всегда помогут, подскажут, что нового у них появилось»17.

Эксперт Б: «Сейчас запускали тур “Ремесленный Петербург” с четырьмя туроператорами и при информационной поддержке комитета по туризму и малого бизнеса»18.

Вспоминая в качестве успешного кейса пример лоббирования Единого календаря событий в органах государственной власти, респондент признался, что этого удалось добиться благодаря личному опыту работы в комитетах и связям, сложившимся в то время. Был упомянут и административный, или репутационный, ресурс: «По СМИ лучше всего работает для раскрутки события рассылка со стороны комитетов, от лица губернатора, появление на порталах администрации. В этом смысле город на 100 % помогает. Если ваше событие встает в такие рассылки, то освещение гарантировано. Например, в соз- данном нами Едином календаре событий те мероприятия, что попадают в топ-20, автоматически становятся социально значимыми, прописаны в постановлениях, информация уходит в комитет по печати. По сути, комитет по туризму перехватил инициативу у комитета по культуре, собирая такой календарь. Можно ли воспринимать такой документ как политический? Как имиджевый? Но это хороший инструмент. Календарь размещен на всех административных ресурсах, ведь туротрасль до сих пор не пользуется системой “Visit Petersburg”. Часть событий попадают и в федеральный календарь»19.

Эксперт В: «Мировой тренд – продвигать не отдельные города, а регион. Например, чтобы привлечь шведских туристов на Урал, бесполезно им говорить про Челябинск. Они и Петербург-то не все знают. Поэтому была попытка сделать проект “Большой Урал”: сначала рассказать о регионе в целом, транслировать ценности, показать сильных духом людей, красот́ ы, суровых мужчин, что все фундаментально, по-настоящему, а потом уже рассказывать и про отдельные города и места. То же и в проекте “Курорты Северного Кавказа”. Отдельно привлекать в Осетию сложно, а “Кавказ” звучит привлекательнее»20 .

Говоря о брендировании территорий в России: «Я один из тех людей, кто пытался за этим следить с самого начала, и должен, к сожалению, отметить, что, возможно, субъективен, но не знаю ни одного примера. Есть отдельные элементы (например, только визуальная составляющая), но если брать всю систему, ценностно, идейно упакованную, совмещенную с коммуникацией, то у Москвы нет ничего, у Петербурга сами знаете. Самый известный и любопытный пример – это Пермь, но и она потерпела фиаско. Мне нравилась работа, которая была сделана для Мурманска, как всегда к юбилею (в Интернете есть прекрасно структурированная презентация), но одна проблема: это все не реализовано. У Петербурга схожая история. В 2018 году был проведен конкурс на разработку мета-бренда, в 2019-м он был представлен экспертам и общественности. Я интересовался у создателей концепции, что будет дальше, и не получил ответа. Они люди из бизнеса: получили, забрали и ушли. А что дальше будет с этими идеями? Ничего. Бессмысленно»21.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Деятельность туристских акторов по своему содержанию может характеризоваться как политически влиятельная, то есть ведущая к консолидации ее участников с представителями бизнеса и некоммерческих организаций при решении гуманистической задачи формирования привлекательности как конкретного вида социальной и профессиональной деятельности (туризма), так и конкретной территории / дестинации. Сетевая среда оказывается более эффективной для решения указанной задачи, нежели государственные структуры, ответственные за развитие туризма. Тем самым сете- вая активность блогеров и групп, вовлеченных в туристский контекст, ориентирована на реализацию так называемого ресурсного, а не технологического подхода к политике «мягкой силы».

Экспертные интервью, проведенные авторами исследования, в целом подтвердили исходную гипотезу о том, что нежелание респондентов оценивать содержание туристской деятельности в логике политического влияния определяется их устойчивым убеждением в содержательном совпадении политической и государственной деятельности и потому политический контекст мало полезен для понимания реального функционирования туристской отрасли. Кроме того, в интервью со всеми экспертами отчетливо артикулирован негативный опыт сотрудничества туристских акторов с государственными структурами. Субъекты туристской деятельности стараются воспринимать себя и свою деятельность вне политического контекста, избегая обсуждения своей работы в категориях политического влияния, артикулируя четкие границы между туризмом и политикой. Подобное дистанцирование, на наш взгляд, содержит реальный потенциал социально-политического развития для всех участников: туризм как область деятельности, не воспринимаемая в категориях «политика» и «влияние», создает условия, при которых «неполитические активисты» могут свободно и результативно функционировать, формируя коммуникативный, символический капитал и оставаясь невидимыми для официальных политических акторов, и тем самым оказывать влияние на формирование открытого для развития пространства.

Список литературы (Не)политическая активность туристских акторов

- Агеева А. В. Роль инструментов "мягкой силы" во внешней политике России // Власть. 2018. Т. 26, № 4. С. 59-63. DOI: 10.31171/vlast.v26i4.5764 EDN: LBOBOX

- Борисенков А. А. Политическое влияние как способ осуществления назначения политики // Социум и власть. 2010. № 3. С. 23-28. EDN: NBRPHL

- Бурдье П. Социальное пространство и символическая власть / Пер. с фр. В. И. Иванова // Thesis. 1993. № 2. С. 137-150.

- Бурлинова Н. В. Курс общественного дипломата: учеб.-метод. материалы. М.: Некоммерч. партнерство "Российский совет по международным делам", 2017. 76 с. EDN: UWPNCQ

- Быков И. А. Сетевая политическая коммуникация: теория, практика и методы исследования. СПб.: ФГБОУ ВПО "СПГУТД", 2013. 200 с. EDN: RAVKFB