Небанальная повседневность советских 1950-х гг. в кинематографе 1980-х гг. (фильм М. Козакова «Покровские ворота» (1982 г.))

Автор: Шипулина Наталья Борисовна

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: Компаративная визуальная антропология культуры: феномены человеческого бытия в мире кинематографа

Статья в выпуске: 6 (26), 2013 года.

Бесплатный доступ

Показана возможность средствами кинематографа не осуществлять банальное бытописание ушедших эпох, а конструировать идеализированную и романтизированную реальность прошлого, которая аккумулирует в бытовых вещах и повседневных практиках мечты, молодость, культурную память поколений, социально-коммуникативные и духовные формы жизни человека и общества.

Киноповествование, пространство, время, человек, поколение, город, повседневность, вещи, коммунальный быт

Короткий адрес: https://sciup.org/14821979

IDR: 14821979

Текст научной статьи Небанальная повседневность советских 1950-х гг. в кинематографе 1980-х гг. (фильм М. Козакова «Покровские ворота» (1982 г.))

Фильм, о котором мы сегодня будем говорить, имеет литературную основу – пьесу «Покровские ворота» Леонида Зорина, написанную в 1974 г. В том же году ее поставил в театре М. Козаков. И только потом в 1982 г. он же снял одноименный фильм. Фильм, как мне кажется, не так прост, как может показаться на первый взгляд. В нем есть несколько значимых идей, важных для понимания культурной динамики, определения места в ней повседневных вещей и практик, которые вовсе не представляют собой банальные мелочи быта и незначительный культурный контекст, а несут в себе серьезные культурные смыслы. Непростым для исследователя культуры и интерпретатора фильм оказывается уже на этапе определения его жанра. Можно привести такой жанровый спектр: драма, мелодрама, комедия, трагикомедия, капустник, пародия, мюзикл, водевиль, фарс, китч, элегическая комедия, лирическая комедия в стиле ретро, ностальгическое эссе, киноэкскурсия, фильм-биография. Трудно остановиться на каком-то одном. Главный герой фильма Костик Ромин так говорит об этой полижанровой природе того, что происходит с героями, Москвой, временем: «Фарс! Водевиль! Трагикомедия! – Смешение жанров, черт подери!». Однако, помимо этой киноведческой задачи, перед нами стоит проблема культурологического анализа этого кинопроизведения. Для этого я выделила несколько ключевых культурных феноменов и идей «Покровских ворот», которые постараюсь аргументированно представить.

Первый значимый культурный феномен и концепт, реализованный в фильме «Покровские ворота», – это ПРОСТРАНСТВО . Во-первых, перед нами Москва как городское пространство улиц, бульваров, площадей. Мы очень много видим кадров на протяжении всех двух серий «Покровских ворот», в которых мелькают с очень большой скоростью парки, архитектурные сооружения, памятники. Это и известные памятники, например памятник Пушкину, и какие-то безвестные парковые скульптуры. Таковы заснеженные милые селянки с подоткнутыми подолами, на фоне которых происходит зимнее общение героев. Это и новые постройки в кадрах, показывающих Москву 1980-х гг., и старая архитектура, которая рушится. Очень яркий сюжет и эпизод, когда разрушается здание ( родное «гнездо», «пчёльник» Зорина-Козакова-Кости ). При этом здесь оператор сознательно делает замедленную рапидную съемку, мы видим, как медленно разлетаются камни, и это добавляет тревожности, болезненности ностальгическим переживаниям повзрослевшего Кости Ромина, главного героя. Кстати, если говорить о состоянии современной Москвы, то таких зданий, наверное, уже почти не осталось. Однако на съемках на самом деле рушили не тот дом, который мы видим в первом кадре фильма вместе с первыми титрами, а старый московский кинотеатр.

Кроме Москвы, в фильме показана еще и такая пространственная форма (своего рода пространственный персонаж), как коммунальное бытие и коммунальный быт. И в нем можно выделить несколько плоскостей. С одной стороны, действительно, это «коммуналка», коммунальная квартира – особая форма совместного проживания незнакомых друг другу людей. Их свела судьба в этих стенах, и они живут в особом месте, специфичность которого можно охарактеризовать словами создателей и героев фильма. Они его называют по-разному. «Пчельником» коммуналку называет Л. Зорин. «Родимый аквариум», – так говорит, если помните, Костя, когда возвращается с ночной прогулки: «Спит родимый аквариум». «Ульем» и «коммунальным очагом» называют коммунальную квартиру другие герои фильма. И очень показательна фраза, которую произносит Костя (он, как вы помните, аспирант исторического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова): «Ты, Савва, выражаешь собой исторический процесс – исход москвичей из своих ульев в личные гнезда» (предполагается, что ульи – это именно коммуналки). Это буквально историческая формулировка.

Так вот, коммуналка неоднозначна, я бы выделила в ней две зоны. Первая – это личное пространство комнат, которое очень сильно отличается от проходного публичного общего пространства – мест общего пользования. Я заметила пять комнат, которые показаны достаточно последовательно по нескольку раз. Это комнаты главных героев.

В самом начале фильма мы видим комнату Алисы Витальевны, тети Костика Ромина, которая приютила своего племянника. Она, судя по всему, человек аристократического происхождения ( гений хорошего тона; седая, как горная гряда, и восторженная, как мадригал [4]). На это указывают расположенные в ее комнате старинные вещи, уникальные, антикварные: прекрасные изящные рамки обрамляют фотографии ее самой и ее родственников, великолепно исполненные, качественно, но все-та-ки ручного изготовления скатерти, резная мебель и т.д.

У Костика комната совершенно другая. Он аспирант, и у него есть письменный стол, книги, которые хранятся не в книжном шкафу, а где попало. В частности, когда мы застаем его спящим, рядом с кроватью стоит стул, на который брошена одежда. Здесь же лежит книга, потому что книга на ночь – первое дело для интеллектуала, интеллигентного человека. Интересен в комнате Кости такой предмет, как гипсовая посмертная маска Пушкина, которая висит буквально над головой спящего. Если вы помните, там такой кусок холста ( или мешковины ), на фоне которого расположена эта объемная рельефная маска. Разумеется, в комнате молодого человека есть гитара, потому что Костик очень музыкальный человек, как и Олег Меньшиков, который его исполняет, человек водевильного склада. С потолка свешиваются гимнастические кольца. Их владелец не занимается систематически, но время от времени в них болтается. Есть одна очень интересная сцена, которую я бы назвала «диалогом поколений»: когда сидит Велюров и вверх тормашками, вниз головой на него смотрит лицом к лицу, но вверх ногами, Костик, и они ведут беседу о творчестве, о самореализации артиста Мосэстрады.

Показательна комната самого Велюрова. Интересна она тем, что ее владелец публичный человек, артист, о чем свидетельствует размещенная в его комнате великолепная афиша, на которой на сером фоне с красной розой в петлице изображен Аркадий Варламович Велюров. Это его гордость. Разумеется, в его комнате значимый предмет – пианино, не старинный дорогой концертный инструмент, а достаточно простенький, необходимый для повседневной работы, поскольку, как мы помним, к Велюро-ву приходит с визитами поэт Соин, сочиняющий нашему артисту политические сатирические стишки и песенки, над которыми они работают вместе.

Хоботов – интересный персонаж, поскольку он производит впечатление абсолютно несуразного и нелепого человека, но в то же время у этой несуразности есть другая благородная сторона: Хоботов аскетичный человек. Другими словами, он абсолютно не заинтересован в каких-либо самых простых и удобных вещах. Например, у него нет ни одного шкафа вообще: ни для одежды, ни для книг. Книгами завален весь подоконник, и, скорее всего, там поэтому нет штор. Хотя, быть может, это деталь, характеризующая его как человека, которому не хватает воздуха, потому что главное, что происходит между ним и его бывшей супругой, – это ее насилие, собственничество, нежелание отпустить его, выпустить из своих слишком тесных объятий, и такому положению дел не видно конца. Как вы помните, Хоботов работает в издательстве, он несколько раз про это говорит, и мы догадываемся по самим кадрам фильма, что, скорее всего, в «Новом мире». Номера «Нового мира», толстого литературного журнала в голубой обложке, лежат горками и стопками на подоконнике, именно этот журнал оказывается у него в больнице.

Маргарита Павловна и Савва, в отличие от четверых предыдущих персонажей, – это не одиночки, а пара – предсупружеская и потом супружеская чета. И, разумеется, полкомнаты в самом центре за- нимает круглый стол, некий символ семейного очага, семейного союза. Однако, что нелепо и удивительно, чаще всего мы видим там тройственный союз, потому что Хоботова насильственным образом к этим трапезам и встречам гостей пытаются привлечь. Интересно, что в этой комнате есть вещи, которые любовно собрала Маргарита Павловна, – статуэтки, вазочки и т.д. Они говорят о том, что у нее не настолько хороший вкус, развитое чувство стиля, насколько она хочет показать. Помните весь этот ее напыщенный театр, который она устраивает из демонстрации обоих своих мужей Орловичам? Она специально ждет момента, когда можно сказать, что эти отношения не «высокие», а «нормальные для духовных людей!». Опять же, из вещей, которыми пользуется Маргарита Павловна, мы узнаем, чем она занимается. Висит огромная карта Южной Америки (как потом выясняется, она заслоняет стеклянную дверь в личное пространство ее бывшего мужа Льва Евгеньевича Хоботова, до поры до времени скрывающий некий зазор, своего рода портал). Рядом с картой на столе стоит механическая печатная машинка, тоже особенный атрибут времени: у любого интеллигентного человека, имеющего отношение к научным исследованиям или творчеству, такой предмет был. Примерно так мы сейчас не расстаемся с нетбуками, ноутбуками, другими гаджетами и девайсами, которые помогают нам не расслабляться на досуге, а в общем-то работать, потому что интеллигентный человек не работает с восьми до пяти с перерывом на обед, а осуществляет круглосуточную самоотдачу. Именно поэтому, как мне думается, здесь это очень интересная деталь, невзирая на то, что это вещь Маргариты Павловны, которая воспринимается как негативный персонаж. Особое место занимают картины. На одной из них изображены индейцы. Это понятно, поскольку Маргарита Павловна переводчица с испанского и португальского языков, на которых говорят южно- и центрально-американские народы. На второй картине – зебры (Виктор Вазарелли, цикл «Зебры» в стиле оп-арт, 1932–1942 гг.), совершенно завораживающие, т.к. их полосатые шкуры создают потрясающий визуальный эффект. Третья картина – масштабное полотно в стиле А. Матисса, изображающее обнаженную девушку с цветами в волосах, лежащую на животе и забросившую ноги к спине, и вдали от нее на подушке – куклу. Эту бедную девушку (картину) многократно вырезали из фильма, потом опять вставляли, потом опять вырезали и т.д., поэтому если вы смотрели полную версию фильма, без купюр (а он существует в двух вариантах – полном и неполном, которые стали результатом длительных процедур приемки и утверждения фильма сначала на телевидении, а потом в прокате), то не могли не заметить эту картину.

У Саввы Игнатьевича, поскольку он работяга, есть рабочие инструменты. Кроме того, у него есть еще одна довольно дорогая вещь, но которая никак грубо не выделена в фильме – это его воспоминания о войне – военная фотография с однополчанином.

Совершенно иное, как я уже говорила выше, общественное коммунальное пространство квартиры, в которой разворачивается действие «Покровских ворот». Как только герои покидают свои индивидуальные «гнезда», они оказываются в достаточно непритязательном обшарпанном общественном месте. Например, вот почти первые кадры, которые повествуют нам о жизни коммунальной квартиры: Лев Евгеньевич варит себе яйцо на кухне, где мы видим облупившийся кафель, который местами вовсе отвалился. Поскольку этот герой не интересуется мелочами быта, то, разумеется, он забыл надеть часы и поэтому пытается считать, отсчитывать секунды, чтобы сварить яйца так, как ему нравится и сотворить «кулинарный шедевр». В этот момент его застигает, как вы помните, Алиса Витальевна, которая не обнаружила карандаша для общественного телефона в прихожей, и она говорит: «Лев Евгеньевич, дорогой…». И Лев Евгеньевич отправляется, считая эти секунды, через весь коридор в свою комнату, возвращается, вручает карандаш тому, кто просит, добегает до вожделенного блюда. Разумеется, это все выпадает из его нелепых рук на пол, и тут мы слышим первый ставший крылатым перл (кстати, вот здесь лежат цитатники, которые вы можете взять и пролистать, потому что эти фразы действительно у всех на слуху), когда Маргарита Павловна произносит свое знаменитое «Кулинар!». Интересным и важным общественным местом коммуналки выступает также коридор. У меня такое ощущение, что для съемок нашли такой особняк, где сохранились дореволюционные обои в прихожей в стиле модерн, они очень сильно обшарпаны, и вот как раз само общественное пространство у телефо- на представляет собой очень интересную инсталляцию, как мы бы сейчас сказали, с фрагментом стены для записей и карандашом. Кроме кухни и коридора, мы видим несколько раз ванную – один раз, когда Костик моется в душе. Это совершенно немыслимая была бы вещь, если бы фильм снимался и демонстрировался в 1950-е гг., потому что герой наполовину обнажен. В ванной, как вы помните, очень интересно ведет себя Хоботов, воспользовавшийся Маргаритиным бразильским феном (такой огромный агрегат), который дует во все стороны, сдувает какие-то предметы с полочек. Показательно само состояние этой ванной, тоже очень запущенное и малофункциональное: там висит зеркало, через которое мало что просматривается и т.д. В фильме не упомянуто еще одно место общественного пользования, про которое страшно, весело и по-разному рассказывает, например, известный антрополог повседневности петербуржец Илья Утехин в книге «Очерки коммунального быта», в отдельных статьях. Имеется в виду туалет. Утехин отмечает, что принято ругать коммуналку, потому что там нет зон личного пространства, но люди умудрялись даже там (в туалете) обозначить и подчеркнуть свою индивидуальность. Он приводит очень интересные фотографии, где на стенах туалета в коммунальной квартире висят индивидуальные стульчаки, и каждый человек, который приходит посетить это место, снимает и устанавливает на унитаз свой личный стульчак. В этой повседневной банальной ситуации происходит очень интимное событие, которое не позволяет ему включиться в антигигиенич-ную всеобщую реальность коммунального быта и утратить личное пространство [6].

Кроме коммунальной квартиры, в фильме очень хорошо показаны другие места коммунального совместного проживания. Во-первых, это двор. К сожалению, дворовая форма культуры, на мой взгляд, начала исчезать в те самые 1980-е гг., когда снимали фильм «Покровские ворота». Однако это было очень интересное культурное явление. Теплое, душевное упоминание о нем мы можем встретить в песнях барда А. Визбора (например, «Волейбол на Сретенке»). Мы наблюдаем проявления дворовой формы мальчишеской агонистической культуры. В фильме «Покровские ворота» мальчишки гоняют в футбол, одновременно взрослые мужчины занимаются состязаниями более интеллектуальными – домино и шахматами, причем шахматный турнир происходит, как вы помните, в очень сложно организованной форме, и игроки употребляют термины, специальные слэнговые словечки ( задуплился и т.п.).

Илл. 1

Однако самое интересное то, что эти люди одновременно находятся в одном и том же замкнутом пространстве, хотя и на воздухе, и приходится мириться (или не мириться) со звуками, поведением, образами, которые они наблюдают. Показателен здесь мальчик, который играет на скрипочке на балконе, и знаменитая фраза его дедушки, который говорит: «Играй, Яша, играй…» (именно эта мелодия является лейтмотивом фильма, она очень часто звучит в обработанной форме). Савва Игнатьевич не приемлет эти звуки, его коробит, он высказывается очень негативно и критично по этому поводу. Интересны три старушки на лавочке. Их именно три, как «три девицы под окном», и они все разные, типажные, выпуклые и харáктерные. Одна – это типичная «дама в шляпке», которая сложила руки перед собой и статично смотрит перед собой, она ничего не делает. Вторая какая-то средненькая, и очень интересная третья, которая занимается рукоделием (это такие повседневные практики, которые были необходимы из-за нищеты, от нехватки самых простых декоративных атрибутов обычной человеческой жизни). Она плетет из лоскутков, которые порезаны на шнурки, круглый коврик (наверняка вы с такими сталкивались в сельских домах, когда бывали в гостях у бабушек. Это такая немножко лохматенькая конструкция, очень толстая на ощупь, которую клали у порога, например. Поскольку обрезков от домашнего шитья было много, эта деятельность не прекращалась, такие коврики можно было плести, как Пенелопа, целую вечность).

Еще одно интересное место или, точнее, объект, характеризующий коммунальное бытие, это транспорт – трамвай. Вы помните романтическую поездку Хоботова и Людочки. Когда Хоботов пытается войти в этот трамвай, у него возникают сложные отношения с зонтиком ( не случайно у нас тут в аудитории такой же зонтик расположен ). И в цитатниках вы наверняка найдете эту цитату, там есть хоботовское «Этот зонтик большой оригинал», произнесенное героем, когда он не справился с зонтиком и поранил себе палец, а Людочка как медработник очень любовно и заботливо бинтует ему этот палец. И здесь происходит очень интересная ситуация. Транспорт – это место, где нас не воспринимают как индивидуальную глубокую, ранимую и чувствительную личность, а подверстывают под какие-то типажные, совершенно схематичные социальные роли. И вот здесь для Хоботова случается очень горестный эпизод, когда хорошо воспитанная девочка-пионерка встает и предлагает ему сесть, он возражает, но получает ответ: «Пожилым же нужно уступать место». А ему при этом всего плюс-минус 40 лет.

Больница в фильме тоже интересный пространственный и вообще культурный формат. Здесь обнаруживается такая игра, которую затевает со зрителем М. Козаков. Он, как мне думается, пытается той больницей, куда попал Хоботов, намекнуть на такое очень жесткое, отвратительное явление советской действительности, как советские психушки. Вспомните Хоботова на хирургическом столе под наркозом, где с совершенно дьявольскими, бесовскими лицами его окружают врачи, которые потом из-за действия наркоза начинают в его видéнии вращаться в диком хороводе и танце. Они совершенно монструозно смотрят расширенными глазами, с какими-то нечесаными бородами ходят за спинами больных. При этом сами больные тоже производят ужасающее впечатление: они приплясывают на костылях, у них замотаны бинтами головы и другие части тела, и выглядит это как зловещий фарс. Вся атмосфера абсолютно фантасмагорическая, но в то же время трагическая. Если вспомнить фильмы Гайдая, светлые такие советские комедии про Шурика, «простого советского человека», то удивительно, как Гайдаю удалось без цензурирования показать, что такое карета скорой помощи, которая увозит героя, чувствительного, интеллектуального человека, в психушку. Помните, как туда попадает Шурик, который проходит на Кавказе фольклорную практику ( Эй, псих, сообразим на троих )? И в другом фильме Гайдая – «Иван Васильевич меняет профессию» – происходит массовая госпитализация героев в психбольницу. Надежда, что «всех вылечат», может, и теплится в душе у тех, кого туда отправляют, но, увы, это не так. Есть и другие свидетельства этой страшной советской реалии, вспомните биографии известных нам писателей, поэтов, ученых, кого не минула эта страшная судьба ( очень печально описанная, например, в романе братьев Вайнеров «Петля и камень на зеленой траве» ).

В фильме показано еще одно коммунальное пространство – дача. Оно фигурирует совершенно вскользь и случайно, но имеются в виду дачный поселок и соседские отношения, которые тоже ( как и в коммунальной квартире ) практически совместные: заборы чисто условные, имущество общее, поэтому оно переносится, изымается либо крадется безнаказанно. На даче, как вы помните, Савва Игнатьевич познакомился со своей пассией Маргаритой Павловной, и об этом он рассказывает во дворовой доминошной партии.

Еще один тип пространства – это не вполне обычные места, они не домашние, не банальные бытовые, это места досуга, куда отправляются персонажи со своими возлюбленными, друзьями, чтобы провести время, развлечься, получить эстетическое, интеллектуальное удовольствие. Здесь очень интересно увидеть сам выбор, куда отправляется каждый из персонажей, где бы было ему комфортно. Если вы помните, в фильме есть такой эпизод, когда мы видим крупным планом афишу «Карнавальной ночи» с Людмилой Гурченко и Савву Игнатьевича, который «урвал» билеты и очень счастливый и довольный потрясает ими в воздухе и бежит к Маргарите Павловне. Другими словами, они посетители кинематографа, в кадре виден кинотеатр «Колизей». В самых последних сценах «Покровских ворот» применяется очень хороший прием, когда щелкает фотоаппарат и, как бы отменяя длительность времени, застает героев в совершенно разных ситуациях. Например, мы видим немножко растерянную, но в то же время очень изысканно одетую и тщательно подготовленную к ситуации Алису Витальевну, которая идет в театр «Современник» для того, чтобы посмотреть там театральную постановку. Света из «Трудовых резервов», которая «отлично плавает на спине», ходит в Мосэстраду, в парк со сценой-«ракушкой», где Велюрова можно увидеть каждый день. В этом же самом парке играет оркестр в очень показательной беседке со странной надписью-названием «Читальня». Неприятный эпизод случился для М. Козакова с этими беседками и парковым пространством – оказывается, за одной из решеток выглядывало нечто, похожее на шестиугольную звезду Давида, и на выходе пришлось в фильме это «залатать» и как-то устранить. Примечательно здесь и такое уникальное досуговое место, как каток. Мы видим Хоботова на катке. Однако об этом пространстве речь пойдет чуть позже.

Есть в фильме еще один тип пространства, которое я бы назвала «магическим». Это специфические зоны, в которых с героями происходит нечто необычное, волшебное и мистическое, сверхъестественное: либо они оказываются в другом времени ( из настоящего переносятся в прошлое или будущее ), либо происходит перемещение из пространства личных комнат в общественное пространство коридора и обратно ( или вообще герои покидают дом, как например, Людочка, которая дважды выбегает из дома после эмоционально насыщенных ситуаций общения с Маргаритой Павловной ). Хирургический стол я привела в качестве примера такого волшебного места. Каток также к ним относится. Вспомните, то ли Костик видит на самом деле свою возлюбленную, то ли она ему чудится: в кадре происходит визуальная игра, когда мы сначала видим, как катаются Костик, Света, толпа людей, которые буквально натыкаются друг на друга, а когда Костик видит Риту, каток, как по волшебству, оказывается пустым, безлюдным и даже возникает ощущение, что Костик не замечает двух ее партнеров ( они там исполняют на коньках танец трио ). Вспомните еще оно магическое пространство – дупло дерева, такое фольклорное сказочное пространство, в котором прячется Хоботов, обнаружив, что Маргарита Павловна пришла его «брать» из больницы с Саввой Игнатьевичем, и соглашается оттуда вылезти только тогда, когда гениальный Костик придумал историю с переодеванием для великого артиста Велюрова. Очень интересен также эпизод, когда Хоботов объясняется в любви по телефону своей замечательной Людочке ( но Маргарита Павловна видела «ее узкий лобик» ), спрятавшись под шубой, сделав себе такой «домик» – очень детский способ создать себе мир, в котором только ты хозяин. Однако Маргарита Павловна умеет нарушить и такие границы, она говорит: «Почему ты в шубе, ты что, замерз», на что получает ответ: «Ты знаешь, жуткая стужа, я весь продрог», хотя до этого говорил слова любви и издавал звуки, имитирующие поцелуй, в телефонную трубку. Сам телефон, на мой взгляд, и место в квартире рядом с телефоном – это тоже магическое пространство, единственный способ связи между людьми на расстоянии, «тоненькая ниточка судьбы». И здесь еще один есть момент в фильме – песня про неудавшееся, точнее несостоявшееся, свидание («…Я ходил, и ты ходила»), когда люди не могли встретиться, хотя были и в одном месте, и в одно время. Нам сейчас тяжело представить, с нашими мобильными телефонами и другими средствами быстрой связи и способами найти друг друга, такую ситуацию. Особенно не повезло в этом отношении влюбленной парочке Велюрова и пловчихи Светы, поскольку у Светы нет домашнего телефона. Есть кадр, где она звонит из бассейна в купальнике после соревнований. Велюров находит компромисс – он шлет ей телеграммы. Это такая форма общения, которая уже сейчас практически вышла из употребления.

В качестве магического пространственного объекта и устройства я выделила фотоаппарат: и сам механизм, который щелкает и запечатлевает некие важные ( или не важные ) сиюминутные мгновения, и сами фотографии как особые коммеморативные объекты. Леонид Броневой, который играет замечательного Велюрова, в одном из интервью говорит: «Михаил Козаков во время съемок предложил нам совершенно небанальную вещь – попросил нас принести детские фотографии. Я принес ему себя лет трех» [2]. И, как вы помните, последние титры ( я этот ролик включу для вас чуть позднее ), где актеры представлены как их дубли, детские копии от примерно 3–5 лет до юношеского возраста. Мы видим там прекрасную Алису Витальевну, красавицу голубоглазую, с очень выразительным лицом, как у актрис немого кино начала ХХ в., фотографии других актеров. И эти фотографии – совершенно осо-

Илл. 2

бая магия, уникальный способ запечатлить, остановить или даже вернуть вспять время, не дать ему двигаться. Это очень важно, поскольку одна из сквозных тем фильма – это молодость, которая слишком быстро уходит.

Следующий пространственный компонент в фильме – это просто вещи, которыми изобилуют кадры «Покровских ворот». Не случайно я сегодня принесла и расположила вот здесь в пространстве нашей аудитории разнообразные предметы. Вот, например, авоська советская, которая у героев наполнена продуктами. Савва Игнатьевич ходит по магазинам, куда его регулярно Маргарита Павловна посылает. И я тоже счастливая обладательница такого предмета, поскольку это подарок.

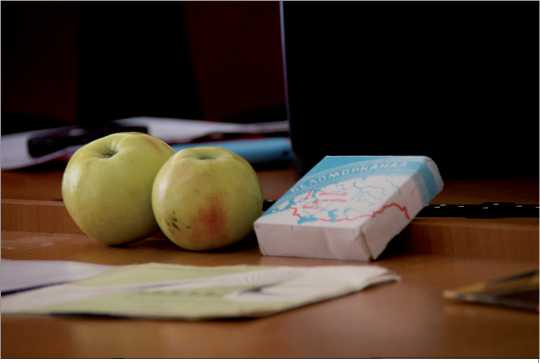

Вот, например, пивная кружка. Она здесь тоже не случайно, поскольку Велюров страдает от алкоголизма ( кстати, все сцены, где он пьет, вырезались из фильма, когда, например, при Горбачеве было принято бороться с пьянством, а потом любовно вставлялись на место, когда политические бури утихали ) и пьет пиво из ларька. При этом кружка, как и другие вещи, – это не просто банальные предметы быта, а целые сложно организованные повседневные практики, с ними связанные, которые позволяли понять, как этим пользоваться, где это находилось и т.д. Ну вот, например, ларек «Пиво-воды», когда человек, стоя на морозе, из общественной кружки пьет пиво. Эти кружки были именно вот такого формата, как здесь представленная, она из дедушкиной коллекции. Хотя я не знаю наверняка, как дедушка ее добыл, наверное, он взял ее из такого ларька «Пиво-воды». И эта традиция сохраняется и сейчас – в студенческой субкультуре считается большим шиком из каждого питейного заведения присвоить по предмету ( ложка, кружка, пепельница ).

Илл. 3

Кстати, одна из особенностей совместного коммунального проживания – это небезопасность и постоянная угроза сохранности твоих вещей, которые могут быть в любой момент украдены. Помните ситуацию с карандашом, который взял и забыл вернуть Хоботов. Точно такую же ситуацию описывает Илья Утехин, когда анализирует блокадные коммунальные дневники и записки Лидии Гинзбург. Она приводит буквально диалог двух дам ( соседок по коммунальной квартире ), одна из которых говорит: «Ну как же, мой карандаш у вас, я при вас его из сумочки доставала и он где-то здесь у вас». А другая отвечает: «Да нет, это не так». Однако потом выясняется, что собственность оказывается на месте, хотя конфликт, недопонимание и напряжение какое-то время длилось между собеседницами, и они подозревали друг друга, что нечестны [6].

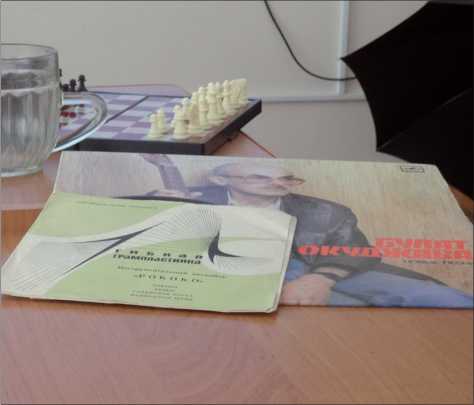

Очень интересна такая вещь, как патефон, или даже какая-то ранняя форма проигрывателя для пластинок ( в этой связи я сегодня принесла и разложила пластинки Б. Окуджавы и распечатки текстов песен из фильма ).

Илл. 4

Это тоже почти магический предмет, поскольку, вы помните, в самом начале фильма в совершенно разрушенном доме он не просто сохранился, но функционирует, извлекает звуки. При этом в начальных и финальных кадрах ( а там визуальная ситуация повторяется: М. Козаков – повзрослевший Костя – смотрит на разрушаемый дом своей молодости ) он играет разные мелодии, и в финале с пластинки мы слышим песню «Дорогие мои москвичи». Много и других предметов в фильме, одни из которых вызывают ностальгию, например деревянная лошадка, которая выглядит очень хорошо сохранившейся, чистенькой и качается, как если бы находилась в обычной домашней семейной обстановке, а не на руинах. Понятно, что это символ, воплотивший овеществленную память детства.

Второй значимый культурный концепт и феномен, который реализован в фильме «Покровские ворота», – это ВРЕМЯ . На мой взгляд, фильм прежде всего о времени. Я бы выделила несколько его модусов.

В первую очередь, время – это возраст, индивидуальный возраст героев и переживание ими этого возраста ( например, переживания Хоботова в трамвае, когда ему, как пожилому человеку, уступают место ). Это индивидуальное переживание возраста как молодости, взросления, зрелости, надвигающейся старости, а вместе с ней и одиночества. «Молодость, ты была или нет? Кто ответит, куда ты делась. Только ветер в аллеях Нескучного сада заметает твои следы», – таков закадровый текст в финале фильма.

Вторая временнáя составляющая – это тема поколений. В фильме отчетливо выделены три поколения, его герои – представители трех культурных парадигм, которые, не являясь ровесниками, реализуют свою судьбу в одно культурное время – 1950-е гг.:

-

1) пожилые люди, родившиеся до революции: Алиса Витальевна, Леонтий, фронтовой друг Саввы, Вера Семеновна – врач, Савельич – дедушка юного скрипача;

-

2) зрелые 30–40-летние люди: Хоботов, Маргарита Павловна, Савва Игнатьевич, Велюров, Орло-вичи, Соины;

-

3) молодые люди, формирующиеся, те, кто только входит в мир, для кого молодость – это не нечто уходящее и ускользающее, а то, что есть сейчас, то, что переживается как настоящее: это Костя, Света, Людочка, Рита, Савранский, Анна Адамовна.

Представители этих трех поколений по-разному одеваются. Так, старшее поколение и поколение Хоботова одето, скорее, по моде 1930–1940 гг., что и понятно, если учитывать правило костюма достойного серьезного человека – надо быть одетым по вчерашней моде. Молодежь (Костя, Рита, Света, Савранский) одеты по моде конца 1950-х гг. Девушки носят такой тип платья, который мы видим в фильме на афише «Карнавальной ночи» у Л. Гурченко: узко стянутая поясом талия, юбка «колокольчиком». Этот силуэт является одним из проявлений общей парадигмы моды 1950–1960-х гг. Многие европейские и американские известные кутюрье говорили о том, что это был совершенно сознательный преднамеренный дизайнерский ход, позволивший после жесточайшей войны перенести женщину в сказку, сформировав образ девушки-принцессы.

У этих поколений разные жизненные установки, вкусы, ожидания; они по-разному дают оценки одним и тем же событиям. Так, Алиса Витальевна плачущей перед свадьбой Маргарите Павловне говорит: «Я Вас понимаю, такое бывает раз в жизни». Ведь в ее время выходили замуж и женились один раз и навсегда, до гробовой доски. Именно это было нормой. И уж никак не были возможны тройственные союзы, какой мы видим у Маргариты Павловны, Саввы и Хоботова.

Еще одно визуальное проявление поколенческой темы, темы времени, представлено в фильме в сцене, когда Костик и Рита бродят по городу и встречают людей разных поколений и разных судеб: сначала им встречается пожилая супружеская пара, потом они видят детей, играющих с лопатками и ведерками, и затем они видят на кладбище одинокую пожилую женщину, и они сами – молодые, совершенно счастливые.

Следующая культурно-временная категория, которая мне показалась интересной, это ритмичность, повторы, совпадения похожих, либо одинаковых вещей. Например, смена времен года. Как вы помните, история начинается осенью, ей на смену приходит зима, потом наступает весна. При этом совершенно магически происходит переход от весны к лету или от ранней весны к поздней. Велюров выступает на эстраде, и сначала мы видим людей, которые сидят в плащах и с зонтиками, и нет еще листвы на деревьях, а потом в проход между рядами заходит его «наяда» с великолепной нарядной прической и в шикарном платье, и Велюров нарушает программу концерта ( чего совершенно не может понять и принять Соин, автор концертного действа ) и поет песню «Все стало вокруг голубым и зеленым…» ( которая была написана для фильма «Сердца четырех» ). И буквально у нас на глазах происходит метаморфоза в природе – появляются листья на деревьях, исчезают тучи, ликует солнце, девушки ходят в открытых сарафанах. Ритмичность смены времен года в фильме не так заметна, а в пьесе Л. Зорина времена года обозначены отчетливо в действиях, которые так и называются: «Осень», «Зима», «Весна».

Можно заметить ритмичность встреч. Сначала, как вы помните, Костя встречает Риту практически в первом кадре, когда он мчится, сидя на заднем сиденье мотоцикла Савранского, по Москве и видит легкой походкой идущую Риту, машет ей рукой, но это не оставляет следа ни в его, ни в ее памяти. А вот вторая их встреча, уже такая мистическая, загадочная, происходит, когда Рита одна едет в ночном троллейбусе в очень необычном одеянии, как сказочная фея или принцесса – в белом платье-балахоне с капюшоном, а Костя видит ее в заднем окне троллейбуса, смотрит ей вслед, еще не зная, кто она и как ее зовут. Третья то ли реальная встреча, то ли греза происходит на катке ( о ней мы уже говорили ). И собственно знакомство случается в ЗАГСе на церемонии бракосочетания Маргариты Павловны и Саввы Игнатьевича, где Рита исполняет служебные обязанности, состоящие в скреплении семьи, ячейки советского общества.

Очень интересна ритмичность маятника или метронома, с которой в кадрах фильма появляется Савранский ( один из самых загадочных персонажей в фильме: безликий и бызымянный, ведь у него названа только фамилия, он сводит и разводит людей, времена, склеивает и разрывает пространство ), который то чуть не сбивает во дворе Хоботова ( его и сбивать не надо – он сам попадет под какие угодно колеса ), то непринужденно и увлеченно беседует во дворе с игроками в домино в ожидании Костика, то судьбоносно помогает Хоботову и Людочке быть вместе, прорывая своим мотоциклом пространство и время, поднявшись над банальной повседневностью.

Особый ритм в фильме – это ритм совпадений. Например, мы видим совпадение имен героинь. Маргарита – имя жены Л. Зорина, автора пьесы (и хотя в пьесе героиню зовут Алевтина, М. Козаков решил в фильме вернуть биографически достоверное для Зорина имя), Маргарита Павловна и Рита – возлюбленная Костика. И мы наблюдаем несколько раз игру с именами. В первый раз на катке, когда Хоботов с Людочкой очень боится быть замеченным Саввой и Маргаритой Павловной и на Костино «Смотри, она» думает, что это Маргарита Павловна, а речь идет о появлении Риты. В другой раз в конце фильма Костя знакомит Хоботова со своей Ритой и из-за совпадения имен получаются двусмысленность, замешательство и неловкость. Достаточно ритмично обыгрывается имя возлюбленной Хоботова: «Она не милочка, она Людочка!». Ирония в том, что, с одной стороны, Милочка – уменьшительно-ласкательная версия имени Людмила ( Мила, Милочка ), с другой – в устах Маргариты Павловны милочка звучит как пренебрежительное обращение к несерьезной и недалекой девушке.

Еще одно проявление ритма, повторов, дублей я заметила ( а фильм, надо сказать, я смотрела примерно 15 раз и всякий раз «с лупой и микроскопом» ) в следующих двух сценах. В первой мы видим Маргариту Павловну, подслушивающую Хоботова с Людочкой через очень условную перегородку между комнатами, представляющую собой стеклянную дверь, прозрачная часть которой заклеена картой Южной Америки. Потом этот же эпизод показан из комнаты Льва Евгеньевича, где Маргарита уже присутствует как тень ( зловещий демонический дубль-абрис ) сквозь карту. В последующих кадрах мы видим, как Маргарита Павловна гневно сдирает эту карту, полностью лишая бывшего мужа приватного пространства личной комнаты. Здесь уместна аналогия этой стеклянной двери с романом «Мы» Евгения Замятина, где также показан коммунальный быт людей, лишенный индивидуальности и определенной закрытости, через образ жилья со стеклянными стенами, полом, потолками, которое делает человека незащищенным и уязвимым.

Еще одно свойство времени, которое можно увидеть в фильме, – это скорость, стремительность, плотность времени, быстротечность и неотвратимость, которые ведут к разрушению вещей и пространства ( вспомним кадры с разрушаемым домом ); быстрота передвижения персонажей ( героев на катке, соседей коммуналки в суете перед свадьбой Саввы и Маргариты Павловны; выбегающих из коммуналки Людочки и вслед за ней Хоботова и т.п.).

Конечно, нельзя не сказать об одном очень символическом замечательном, поистине волшебном, темпоральном событии, которое случается в самом конце фильма. Савранский, безусловно, выступает в нем как байкер-чародей, который совершает великолепный полет над Воробьевыми горами над зданием Московского государственного университета и с высоты птичьего полета рассматривает Москву. Однако здесь значимо то, что он не только с пространством проделывает немыслимые вещи, но и со временем играет, совершая телепортацию в нем. И не случайно я в презентации на экране привела выражение М. Козакова «время улетает». Когда в очередной раз фильм пытались запретить, чиновники от искусства возмущались: «Формальные изыски режиссера Козакова приводят к идеологическим ошибкам. Куда в финале улетает мотоцикл? В Израиль улетает или в Америку?!» [3] ( известно, что актриса Елена Коренева после съемок фильма, выйдя замуж, эмигрировала в Америку ). На это М. Козаков отвечал: «Какой Израиль, какая Америка, это время улетает…». Показателен и такой текст за кадром в финале фильма: «Москва, 1950-е гг., они уже скрылись за поворотом, отшумели 1960-е, 1970-е пролетели, 1980-е проросли…».

Еще один модус времени в фильме, о котором уже шла речь, – время минувшей войны, тема, которая, как мне думается, создателями фильма намеренно была задвинута в очень интимную дальнюю зону, она не выпячена. Здесь, возможно, значимо то, что фильм о 1950-х гг. снимался все же в 1980-е гг. И если для людей 1950-х гг. было важно забвение всего, что связано с войной, поэтому о ней не говорили, меняли свой образ жизни, строили планы и надеялись на будущее без войны. Люди же 1980-х гг., по крайней мере поколение М. Козакова, находились уже за пределами актуальной памяти о войне, она уже бытует в таких формах, как книги, фильмы, песни о войне или воспоминания старшего поколения ( еще живых, но уже пожилых ветеранов ). Тема войны в фильме представлена в таких реалогических деталях, как медали Саввы на пиджаке в день свадьбы, фронтовые фотографии на стене, гимнастерка, надетая под пиджак вместо рубашки у фронтового товарища и партнера по домино Саввы и т.д. Вербально она выражена в крылатой фразе: «Потерпи Лев, на фронте еще и не такое терпели».

Значимы в фильме игры со временем, которые представляют собой связь между прошлым и будущим. Такой сложный культурный феномен визуально-кинематографически передается М. Козаковым и его оператором, на мой взгляд, гениально. В первых и последних кадрах фильма накладываются черно-белые виды старой (1950-х гг.) и цветные кадры новой (1980-х гг.) Москвы. И эта новая Москва показана через призму ощущений и социальных эмоций как создателей фильма, так и его героев, состоящих в ожидании перемен. Мне показалась очень примечательной связь этих двух эпох. Сходны тоска по времени несбывшихся надежд хрущевской «оттепели» и ожидание перемен «оттепели» горбачевской. И в одном, и в другом случае – и в только начавшейся хрущевской эпохе, и в еще не наступившей перестроечной – еще ничего не произошло, но герои мечтают и ждут. В конце 1950-х гг. только-только начинается ощущение перемен хрущевской «оттепели», когда есть только планы на будущее, нереализованные резервы для нового, еще никто не переехал в «хрущевки» из коммуналок (например, Савва с Маргаритой Павловной в фильме только готовятся это сделать), а, надо отметить, что одной из серьезных заслуг Н.С. Хрущёва было переселение людей в «личные гнезда» из коммунальных «ульев». 1980-е гг. – такое же предвестье перемен, когда только начались горбачёвская «оттепель» и перестройка. Оба поколения (конца 1950-х и начала 1980-х гг.) находятся в ожидании, «в низком старте» и

Илл. 5.

состоянии тревоги, потому что еще неизвестно, чего ждать от этих перемен.

Как я уже отмечала ранее, в фильме взаимодействие прошлого и будущего очень интересно показана через межпоколенные связи. Это, например, пары Хоботов – Людочка и Велюров – Света. Костя выполняет очень интересную роль своеобразного медиатора, проводника ( почти Гермеса ), которому удается связывать людей разных поколений, при этом устраивать их жизнь, способствовать пониманию и взаимодействию. Именно ему приходит в голову идея с переодеванием ради спасения Хоботова от Маргариты Павловны и тайного вывоза его из больницы. Костик очень много разговаривает с людьми двух старших поколений ( например, душеспасительные беседы с Велюровым, когда юный Костик помогает тому заняться творчеством, бросить пить, хотя, конечно, играет, ерничает, подначивая и провоцируя соседа: «А не хлопнуть ли нам по рюмашечке?». На это Велюров отвечает: «Заметьте, не я это сказал!». Костя оттаскивает его от ларька «Пиво», после которого артист Мосэстра-ды уже собрался в заведение с вывеской «Бар», несмотря на то, что ему надо идти свидетелем в ЗАГС, чего так и не случилось ).

Связь между прошлым и будущим замечательно передана прорывами в пространстве и времени в конце фильма, когда несется мотоцикл гения скорости Савранского («Догнать Савранского – это утопия!»), своего рода свадебный кортеж Людочки и Хоботова, который оказывается посредине дороги, на разделительной полосе между двумя пластами времени – между 1950-ми и 1980-ми гг. Эту черту пересекают Савранский и Людочка, сверстники, но в какой-то момент теряют Хоботова, который остается стоять на дороге за этой чертой, в прошлом. Однако кудесник Савранский легко отстегивает люльку мотоцикла с Людочкой и толкает ее сквозь время (в черно-белую Москву 1950-х гг.) навстречу Хоботову, сам при этом остается в будущем (в цветной Москве 1980-х гг.). Оставив в люльке мотоцикла в 1950-х гг. влюбленных Людочку и Хоботова, он прорубает временную дыру в будущее. Показательными визуальными приметами этого переброса во времени, кроме появле ния цветных кадров, являются смена формы милиционера, постового дорожной службы, появление новых московских зданий, марок автомобилей и т.д. Для того, чтобы это увидеть, я покажу два фрагмента из фильма: начальные и финальные кадры (демонстрируются фрагменты фильма).

Как я думаю, в фильме особенно важным выводом из наблюдений за временем может быть утверждение темпоральности и специфических отношений со временем как устойчивой характеристи- ки и общего свойства нашей культуры – российской ментальности, духовности, склада ума и сердца. Многие из великих наших соотечественников отмечали, что русским свойственно романтизиро- вать и идеализировать свое прошлое – как личное детство и молодость, так и историческое прошлое (русские «любят переживать (вспоминать), но не жить»). Мы романтики, поэтому предпочитаем либо жить далеким прошлым, не только переживать, но и исследовать (именно из изучения Средневековья, античности вырастает вся российская культурология), либо заглядывать слишком далеко в будущее, пытаясь сконструировать некий футурологический проект, который был бы для нас приемлем и комфортен (вспомним непревзойденную русскую и советскую социальную и научную фантастику, а также социально-политические проекты, частично апробированные в недавней советской истории). Исходя из этой особенности отношений со временем, нужно понимать, откуда берется некоторая театральность киноповествования «Покровских ворот», где показаны не подлинные 1950-е гг., а их идеальная модель, которую не нарушают даже анахронизмы, видимо, намеренно не вымаранные из фильма его создателями (а их достаточно много: эмблема олимпийских московских игр на курточках детей, которых встречают молодые Костик и Рита; рок-н-ролл, который танцуют Света и Костя на вечеринке более поздний, нежели могли танцевать в 1950-е гг.; модель электрички на заднем плане в городском видеоряде и т.д.). Автору фильма было важно подчеркнуть, что на экране не настоящие 1950-е гг., а те, которые мы видим или хотим видеть из своих 1980-х гг. Это романтизированная схема, идеализированная модель 1950-х гг.,

Илл. 6.

дорогая сердцу и автора пьесы Л. Зорина, и режиссера фильма М. Козакова (который моложе на 10 лет), поскольку это их молодость. Все неприятное, негативное забывается, все нелепости быта коммуналки, унижения и конфликты утрачиваются в памяти, зато остаются, например, воспоминания о роскоши коммунального общения («как хорошо мы плохо жили»). Посмотрите, герои фильма по-настоящему искренне помогают друг другу, хотя это в общем-то чужие люди (родственники здесь только Алиса Витальевна и Костик, ее племянник), они все вместе, как семья, бросаются помогать транспортировать в больницу Хоботова с приступом аппендицита, все они приходят потом его навестить, все активно участвуют в подготовке к свадьбе Саввы и Маргариты Павловны и т.д. В «Покровских воротах» показаны удивительно интеллигентные и артистичные 1950-е гг., это поистине «кино об аромате минувшего», по словам М. Козакова [1]. Действительно, очень удачное определение и аналогия: если бы сначала был яркий запах, а потом то, что его издавало, исчезло, и остался лишь аромат-воспоминание, легкий флер, нерезкий, обволакивающий и соблазнительный. И здесь происходит своего рода кинокультурологический эксперимент, состоящий в анали- зе и установлении нравственно-антропологических, социально-психологических и семиотико-реа-логических характеристик 1950-х гг. В фильме мы видим действующую модель эпохи, которую изобрели сначала автор пьесы, а потом режиссер «Покровских ворот».

Третий значимый культурный феномен в фильме – ЧЕЛОВЕК. Он реализуется в биографичности киноповествования. Л. Зорин не раз повторял, что тщательнейшим образом, без малейших отступлений скопировал тех людей, с которыми он сам жил в коммунальном «пчельнике», когда приехал из Баку в Москву. «“Покровские ворота” – это тот редкий случай, когда я написал совершенно автобиографическое произведение без всякого зазора. Никакого зазора между молодым Леонидом Зориным и Костиком Роминым нет. Я переехал в Москву из Баку в 1948 году, снял проходную комнату в запущенной и перенаселенной квартире в доме на Петровском бульваре. Там-то прошла моя молодость…» [4]. Он лишь немного изменил реальный свой адрес – Петровский бульвар – и перенес место действия к Покровским воротам. С большим трепетом и в то же время опаской Зорин говорит о том, что в момент написания и публикации пьесы (1974 г.) были живы все реальные прототипы персонажей его пьесы, поэтому он не мог назвать их подлинными именами и поселить в том же месте. И люди это были не вполне обычные. Коммуналка на Петровском бульваре, где жил новоиспеченный москвич Л. Зорин, раньше принадлежала расстрелянному в годы сталинских репрессий главе московской прокуратуры Ивану Смирнову, а на момент прибытия в Москву драматурга квартиру населяли интеллигентные люди – родственники бывшего хозяина – писатели, переводчики, деятели искусства. Дом, который снимали в фильме, находится вообще в другом месте – на Гоголевском бульваре. О скульптуре перед домом молодости главного героя, появляющейся в самом первом кадре фильма, приводит интересные сведения Людмила Кусакова, художник-постановщик «Покровских ворот», по поручению которой скульптура пионера была перенесена специально для съемок тайно ночью из дворика неподалеку, где она жила, что осталось никем не замеченным и безнаказанным [5].

Биографичен фильм для М. Козакова. Режиссер говорит о том, что здесь очень много личного. Куртка, которую в фильме носит Костик (О. Меньшиков), – та самая, которую Козаков носил в молодости в 1957-м г.; Алиса Витальевна смотрит по телевизору ( модели КВН ) фильм, где «наши играют французскую жизнь», – «Убийство на улице Данте» (первая роль в кино молодого М. Козакова) [1]. Когда знакомишься с материалами интервью с создателями и актерами «Покровских ворот» [2], становится понятно, что фильм биографичен практически для всех членов съемочной группы, каждый рассказывает о своем личном опыте. Кто-то сам жил в коммуналке, кто-то родился в таком «улье» и рано его покинул, но хорошо знает по рассказам родителей.

В то же время, как я думаю, биографический момент интересен в отношении главного героя – Кости Ромина, ведь мы видим только его одного на протяжении всей его развернутой биографии по настоящий момент ( 1980-е гг., время действия фильма в начале и финале, когда повзрослевший Костя из окна автомобиля с печалью наблюдает, как превращается в руины дом его молодости ). Что стало к этому моменту с другими героями фильма, мы не знаем: был ли Хоботов счастлив с Людочкой, как сложился брак Маргариты Павловны и Саввы Игнатьевича, как развивалась творческая жизнь Велюрова и т.д. Все это остается для зрителя загадкой и дает простор нашему воображению.

Есть своя биография и у фильма как культурного объекта, произведения киноискусства. «Покровские ворота» долго шли к зрителю: сначала в 1974 г. Л. Зорин (Зальцман) написал одноименную пьесу, в том же году к 50-летию драматурга М. Козаков сделал театральную постановку в Театре на Малой Бронной. Потом появился фильм, который сначала долго не позволяли снимать, и участники создания фильма по-разному рассказывают о причинах его мытарств на выходе, о своем участии и даже жертвах, которые они принесли для того, чтобы фильм состоялся ( например, М. Козакова заставили прежде, чем приступить к «Покровским воротам», сначала сняться в двух фильмах в роли М.Э. Дзержинского; актриса С. Пилявская говорит о том, как она сама ходила просить разрешения на съемки к чиновнику от искусства, с которым была лично знакома, и это сыграло решающую роль; Л. Зорин приписывает себе эту заслугу и т.д.). Когда фильм был снят, его долго не утверждали по разным причинам, например после замужества и эмиграции Е. Кореневой в США. По этому поводу М. Козаков разразился таким гневным стихотворением:

Я целый год потел зазря – Артистка Коренева, фря, Поставила мне клизму. Американец и славист, Чей предок, видно, был расист, Заводит с ней романчик.

К замужеству привел роман, И едет фря за океан – За Тихий океанчик.

Я две работы сделал, друг, Она сыграла роли в двух, Заглавнейшие роли!

На выезд подала она –

И в [ж….] два моих кина.

( второе «кино» – телеспектакль «Попечители» по комедии А. Островского «Последняя жертва» ) [1]. Когда фильм утвердили к показу на телевидении, а потом в прокате, начались непрекращающиеся коррективы, вносимые по приказу стремительно сменяющих друг друга в «эпоху больших похорон» руководителей компартии СССР: заместители Л.И. Брежнева сочли фильм пасквилем на фронтовиков ( в лице Саввы и его немецких словечек, песни «Роза мунда» и т.д.); пришедший на смену Брежневу Андропов счел фильм своевременным, поскольку стране нужны такие комедии, и все вырезанное возвратилось обратно в кинотекст; потом пришел Черненко, и опять стали «закручивать гайки» в связи с обилием эротизма и других недопустимых подцензурных моментов; М.С. Горбачёв возвратил фильм к первоначальному варианту и разрешил выпустить его на экраны, но, выдерживая курс на борьбу с пьянством, предложил убрать пропаганду оного в фильме ( из-за чего были сильно купированы сцены с алкоголиком Велюровым ). Так или иначе фильм выстоял в этих перипетиях, как-то незаметно по прошествии времени стал «знаковым», обрел народную любовь и живет собственной жизнью, празднует юбилеи и остается одним из самых популярных и цитируемых кинопроизведений своего времени.

Москва в «Покровских воротах» очеловечена и персонифицирована, она присутствует в фильме как полноправный, возможно, даже центральный, персонаж ( многие зрители, кинокритики, режиссеры оценивают кинокартину в первую очередь как фильм о Москве и москвичах [2]), как человек со своей биографией. Так, в начале и финале фильма мы слышим такой закадровый текст голосом главного героя: «Я увидел Москву и сразу влюбился, а она меня яростно обвивала то Бульварным кольцом, то Садовым кольцом, а она меня тянула сквозь улицы и заворачивала в переулки, пока окончательно оглушенного не отпускала для передышки в коммунальный очаг у Покровских ворот». У Москвы и героя очень личные отношения, пронизанные игрой, даже некоторой долей эротизма. Примечательно, что Москве, в отличие от Кости Ромина, удается обмануть время: «Москва молодеет, а я старею».

Культурный концепт «Человек» реализован в фильме и через типажи и характеры персонажей: среди них есть герои и тунеядцы, интеллигенты и «трудовые резервы», немецкоязычные и франкоязычные, влюбленные и одиночки, здесь есть ироничные профессиональные стереотипы и т.д. Этот список открыт для дополнения любыми релевантными характерологиями и типологиями в зависимости от наших исследовательских задач. Думаю, что практически все гениальные произведения литературы и кино – это те, в которых выстроена такая сложная энциклопедия характеров. Герои фильма представлены и как уникальные неповторимые, нетипажные личности ( показаны крупные планы рук Хоботова и Людочки, глаза Риты в ЗАГСе, лицо Алисы Витальевны, слушающей романс «Я встретил Вас и все былое…», многократно видим лицо Костика с разными эмоциями, у всех героев свой уникальный язык, манеры и т.д.).

Очень интересен и актерский состав фильма. Л. Зорин был придирчив в выборе и утверждении актера только на одну роль – того, кто, по сути, должен был играть его самого в молодости, – Кости Ромина («Мои ностальгические претензии нелегко было удовлетворить» [3]). Именно поэтому перепробовали 19 разных актеров, прежде чем нашли Олега Меньшикова, а нашли совершенно случайно: супруга М. Козакова смотрела фильм с Меньшиковым и выписала из титров его фамилию. Меньшиков был утвержден сразу после первых своих слов в кадре кинопроб, когда вся съемочная группа, включая оператора, хохотала, держась за животы, и решение было принято моментально. В отношении актеров на другие роли у М. Козакова был только один принцип: «Коммуналка, поэтому должны быть неизвестные лица, и одно известное – Велюров, он ведь артист» [3]. По этой причине не были утверждены такие известные актеры, как Андрей Миронов (на роль Костика) и Наталья Гундарева (на роль Маргариты Павловны).

Еще одно существенное проявление культурного концепта «Человек» в «Покровских воротах» – это любовь. Она в фильме многолика и многогранна. Мы видим здесь и любовь человека к человеку, влюбленность, морализаторскую любовь-дружбу, любовь-заботу, любовь к Москве, щемящую любовь-тоску по уходящей молодости («Любовь никогда не бывает без грусти, но это приятней, чем грусть без любви…»), любовь к жизни, любовь и преданность своей мечте. И это не просто список или типология любви, а сложное на протяжении всего сюжета исследование любви как духовноантропологического и социально-культурного феномена. И название для моей сегодняшней лекции мне пришло в голову, когда я осмысливала идею, высказанную героями по поводу смысла и сути любви. Маргарита Павловна назвала нарастающее чувство Хоботова к Людочке, влюбленность и любовь, банальностью, Лев Евгеньевич отчаянно, но уверенно утверждает, что независимые умы никогда не боялись банальностей. В данном случае, я думаю, речь идет о том, что можно быть интеллигентным, духовным человеком, не имитируя и не выпячивая эти свои качества, можно оставаться очень простым в мыслях, словах и отношениях, но при этом быть глубоким, благородным, искренним человеком. Эта идея в фильме мне близка как человеку и исследователю культуры, она присутствует практически во всех культурных феноменах, которые я рассмотрела в своей лекции.

Дискуссия

ЛЩ: Возможно, у студентов исторического факультета, присутствующих здесь, есть вопросы.

НШ: Да, Вы правы, мне тоже было бы интересно выслушать мнение этого поколения. Мои родители были молоды в 1950–1960-е гг. Я закончила школу в конце 1980-х гг., именно эта культурная ситуация формировала меня как личность. Эти временные пласты культуры мне достаточно близки и знакомы. Для вас же это историко-культурная экзотика, некая реальность, которая не вошла в вашу жизнь, ведь вы даже родились позднее, чем появился фильм. Поэтому многое для вас может здесь быть не просто удивительным и непонятным, но и вызывающим протест или раздражение, а М. Козакова обвиняли в очень многих нестыковках и небезосновательно.

АВ: Вы объяснили смысл обращения авторов пьесы и фильма к 1950-м гг. их личной ностальгией. Интересно все же, почему именно 50-е гг. ХХ в. считают «золотым веком» советской культуры и именно они оказываются привлекательными для человека 1980-х гг. Один из аспектов Вы попробовали показать, когда охарактеризовали эту эпоху как время надежд, ожидания перемен.

НШ: Вы ведь помните, Антон, замечательную выставку в выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств, которая называлась «Золотые 50-е». В этой выставке и всех мероприятиях, прошедших в ее ходе (круглых столах, обсуждениях) был отчетливо показан тот восторг, социальный, интеллектуальный, творческий подъем, который испытывали советские люди (да и весь мир) после жесточайшей войны, когда хотелось делать что-то новое, мирное, двигаться дальше, «догнать и перегнать Америку».

ЛЩ: Да, это совершенно верно. Посмотрите, в самой первой сцене фильма показана гостиница «Космос». 1980-е гг. – это годы моей молодости, в то время эта постройка была объектом поклонения в Москве, в ее ресторане было очень престижно праздновать значимые события, например свадьбу.

Однако в фильме гостиница «Космос» специально показана как зеркало, «зеркало для героя». Зорин и Козаков захотели возвышенно рассказать о своей молодости, и в лекции это отлично прозвучало – это не ретро-фильм. Представляете, сколько я вижу анахронизмов. Например, серьги Маргариты Павловны – это совершенно точно украшение 1980-х гг. Одежда героев тоже из 1980-х гг. Посмотрите на фотографии студентов 1950-х гг. У Бориса Ельцина есть его студенческие фотографии 1956 г., посмотрите, как он одет. Козаков говорит, что куртку, которая в фильме на Костике, он носил в 1957 г. Нет, это куртка стиляги, импортная, которую привезли из ГДР гораздо позже, не было у студентов 1950-х гг. ничего подобного.

НШ: Да, такие покупали у фарцовщиков с конца 1960-х гг., и в фильме есть прямое указание на культурное явление, которое породило этот вид незаконной деятельности, – Московский международный фестиваль молодежи («На носу молодежный фестиваль»).

ЛЩ: Создатели фильма хотели дать нам понять, что не собираются снимать ретро-фильм, в нем не будут скрупулезно и подробно воссозданы подлинные реалии прошлого, это будет любование деталями своей памяти, а у памяти всегда есть аберрация, память никогда не бывает точной, она всегда воспроизводит наши желания, наши страхи, наши подсознательные ожидания. Хорошо, что в лекции это отчетливо было сказано. Хотя я вижу очень многое из того, что в 1950-е гг., о которых собственно фильм, было перенесено из 1980-х гг. Например, фотографии сепия коричневого цвета. Знаете, как сложно было тогда делать фотографии: сначала был «проявитель», который все портил, потом был «закрепитель», затем «вираж», который делал эту коричневую сепию, причем на каждой фазе этого процесса можно было сделать всего одну ошибку, которая могла погубить все, что вы засняли. Я думаю, что на самом деле мы меньше всего отдаем себе отчет в том, что технический прогресс все-та-ки является двигателем истории. Мы так легко привыкаем к техническим новшествам и порой даже не догадываемся о том, как жили другие поколения, каков был их повседневный быт. Например, откуда была такая роскошь, как горячая вода (показано, как Костик принимает душ)? Современных известных нам водонагревательных колонок не было, в 1950-е гг. это была печь в ванной комнате, которая называлась титан, огромная такая бандура, которая топилась дровами или углем, оставляла жирную сажу. В фильме много таких анахронизмов, но достоверность и не была главным замыслом фильма, создателям хотелось рассказать, как в молодости воспринимается ход времени, как происходит старение, показать сложные человеческие отношения, и получился, на мой взгляд, такой приятный веселый фильм.

АВ: Мне кажется, здесь еще интересно посмотреть, какие именно элементы отбираются в качестве маркеров 1980-х гг.: автомобиль «Жигули», гостиница «Космос», о которой сказала Людмила Владимировна, памятник Гагарину, т.е. все самое новое, свежее, хотя для нынешнего, моего, поколения все эти вещи не прочитываются как отнесенные именно к 1980-м гг. Мне понравилось, что в лекции приведены киноцитаты как культурный контекст эпохи: фильм «Убийство на улице Данте», который смотрит Алиса Витальевна, афиша фильма «Карнавальная ночь», у которой стоит Маргарита Павловна. Все это, видимо, очень важно для М. Козакова в профессиональном отношении.

НШ: Да, Вы верно это заметили. Однако, невзирая на этот культурный контекст, в фильме абсолютно отсутствует идеология или политика, фильм совершенно аполитичный, несмотря на политическую сатиру куплетов Велюрова в концертах Мосэстрады, которая в «Покровских воротах» раскрывается скорее как искусство особого жанра, свойственное эпохе 1950-х гг. («Буги-вуги, самба-мамба, чувствую, приходит амба», – поет со сцены Велюров. И далее попавшее в цитатники: «Хоронили тунеядца, плакали подруги…»).

АВ: Думаю, что этот пример показывает, как этот подлинный элемент культуры 1950-х гг. воспринимается в фильме как анахронизм.

ЛЩ: Конечно, и «Зебры» Вазарелли точно из 1980-х гг., никак раньше они не могли у нас появиться. Есть еще одна интересная деталь в фильме. Это такой предмет, как личная печатная машинка. Вы, скорее всего, не знаете о том, что она подлежала строгой регистрации, имела индивидуальный но- мер, как личное оружие, на нее необходимо было иметь разрешение, печатная машинка тогда считалась орудием идеологической борьбы.

НС: Вы знаете, ребята (студенты) молчат, но я думаю, что у них восприятие совсем другое. Многих деталей, о которых сейчас идет речь, они просто не знают. Некоторые вещи им трудно развести на два культурных пласта – 1950-е и 1980-е гг., ведь для них «Советский Союз» – это обобщенное понятие. У поколения наших студентов, в отличие от нас, как мне кажется, нет такого острого ностальгического желания сохранить, романтизируя и идеализируя, прошлое, ниточку связи между поколениями. Извините за банальность, но я, когда прохожу мимо мусорной свалки, часто вижу такие потрясающие ретро-вещи, которые я бы никогда не решилась выбросить, для меня это символы ушедших эпох. А молодым очень легко расстаться с такой вещью, которая для них не нагружена значимым культурно-символическим содержанием.

НШ: Вы правы, такие нефункциональные, дряхлые вещи важны для конкретных уже сформировавшихся зрелых людей с точки зрения их личной памяти, опыта, биографии. Культурно-историческая оптика наших студентов такова, что культурные различия плюс-минус 20–30 лет и даже больше незначительны и даже незаметны. Такая ментальная работа по силам только взрослому человеку.

ЛЩ: Вы знаете, в конце 1950-х гг. Хрущёв объявил, что уже внуки этого поколения советских людей будут жить при коммунизме, и все ждали что в 1984 г. (вспомните Дж. Оруэлла «1984») наступит коммунизм. А коммунизм знаете, что такое? Это такое утопическое светлое будущее, при котором все будут счастливы. В фильме «Покровские ворота» отчетливо сказано, что человека нельзя осчастливить насильно, что когда все будут сыты, обуты и одеты, они не станут автоматически счастливыми. Такие представления о коммунизме как потребительском рае, который ждет всех в будущем, были очень распространены. Кстати, тогда даже не думали о том, что в будущем люди могут быть счастливы от того, что станут много и свободно путешествовать. И даже при этом я думаю, что цензура не воспринимала фильм как политическую сатиру, возможно, потому, что, наслаждаясь утопической внутренней свободой, человек и в 1950-е, и в 1980-е гг. воспринимал как аномалию покушение на его частную жизнь, личное пространство и персональное время. Легкость фильма достаточно ясна и не стоит искать в нем острые политические моменты.

Список литературы Небанальная повседневность советских 1950-х гг. в кинематографе 1980-х гг. (фильм М. Козакова «Покровские ворота» (1982 г.))

- Валеев А., Довгаль В. Кино об аромате минувшего//Итоги: телепрограмма. ТВ-6, 13 янв. 2002 г

- Дети Покровских ворот//Пестрая лента: телепередача. ТВС, 23 июня 2002 г. URL: http://www.rusactors.ru/story/pokrvorota.shtml (дата обращения 28.05.2013)

- Козаков М. Ни в какие ворота! Покровским воротам -двадцать лет//Нов. газ. 2001. 27 дек

- Литвинова Д., Молчанов В. «Покровским воротам» -20 лет//Итоги: телепрограмма. ТВ-6, 13 янв. 2002 г

- Ромашкевич А. В непосредственной близости от Покровских ворот. URL: http://www.menshikov.ru (дата обращения 20.05.2013)

- Утехин И. Очерки коммунального быта. М.: О.Г.И., 2001