Нечёткая логика: предпосылки возникновения и основные принципы

Автор: Анисимова Э.С.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Информационные и коммуникативные технологии

Статья в выпуске: 2-5 (15), 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена основам нечёткой логики. Рассматривается переход от классической к нечеткой логике, основные принципы функционирования систем нечеткой логики, а также примеры.

Нечёткая логика, искусственный интеллект

Короткий адрес: https://sciup.org/140113403

IDR: 140113403

Текст научной статьи Нечёткая логика: предпосылки возникновения и основные принципы

Нечёткая логика (англ. fuzzy logic) — раздел математики, являющийся обобщением классической логики и теории множеств, базирующийся на понятии нечёткого множества, впервые введённого Лотфи Заде в 1965 году как объекта с функцией принадлежности элемента к множеству, принимающей любые значения в интервале , а не только 0 или 1. На основе этого понятия вводятся различные логические операции над нечёткими множествами и формулируется понятие лингвистической переменной, в качестве значений которой выступают нечёткие множества.

Одним из создателей кибернетики Джоном фон Нейманом было замечено, что стремление получить точную, исчерпывающую модель для достаточно сложного объекта (процесса) не имеет смысла, поскольку сложность такого описания становится соизмеримой со сложностью самого объекта. Следовательно, использование такой модели не позволяет просто и наглядно объяснить механизм его функционирования, воспользоваться какими-либо стандартными математическими процедурами для исследования характеристик объекта и синтеза системы управления им. Это особенно относится к таким объектам управления, как производственные процессы, организационные, транспортные, биологические системы и др.

Лотфи Заде сформулировал эту мысль в виде так называемого принципа несовместимости: «Чем сложнее система, тем менее мы способны дать точные и в то же время имеющие практическое значение суждения об ее поведении".

В большинстве случаев лица, принимающие решения, не могут формально представить себе этот процесс. И дело здесь не в том, что они плохо понимают то, что делают, а в том, что неопределенность (нечеткость) лежит в самой природе принятия решений.

Выражаясь словами Л.А.Заде, "в большинстве основных задач, решаемых человеком, не требуется высокая точность. Человеческий мозг использует допустимость такой неточности, кодируя информацию, "достаточную для задачи" (или "достаточную для решения"), элементами нечетких множеств, которые лишь приближенно описывают исходные данные. Поток информации, поступающей в мозг через органы зрения, слуха, осязания и др., суживается, таким образом, в тонкую струйку информации, необходимой для решения поставленной задачи с минимальной степенью точности. Способность оперировать нечеткими множествами и вытекающая из нее способность оценивать информацию является одним из наиболее ценных качеств человеческого разума, которое фундаментальным образом отличает человеческий разум от так называемого машинного разума, приписываемого существующим вычислительным машинам. Наш мир состоит не из одних нулей и единиц – нам нужна более гибкая логика для того, чтобы представлять реальные взаимосвязи. Нужны подходы, для которых точность, строгость и математический формализм не являются чем-то абсолютно необходимым и в которых используется методологическая схема, допускающая нечеткости и частичные истины".

Классическая логика развивается с древнейших времен. Ее основоположником считается Аристотель. Логика известна нам как строгая и сугубо теоретическая наука, и большинство ученых (кроме разработчиков последних поколений компьютеров) продолжают придерживаться этого мнения. Вместе с тем классическая или булева логика имеет один существенный недостаток – с ее помощью невозможно описать ассоциативное мышление человека. Классическая логика оперирует только двумя понятиями: ИСТИНА и ЛОЖЬ, и исключая любые промежуточные значения. Аналогично этому булева логика не признает ничего кроме единиц и нулей.

Да, это хорошо для вычислительных машин, но представить весь окружающий мир только в черном и белом цвете, вдобавок исключив из языка любые ответы на вопросы, кроме ДА и НЕТ, невозможно.

Решить эту проблему и призвана нечеткая логика. С термином «лингвистическая переменная» можно связать любую физическую величину, для которой нужно иметь больше значений, чем только ДА и НЕТ. В этом случае определяется необходимое число термов и каждому из них ставится в соответствие некоторое значение описываемой физической величины. Для этого значения степень принадлежности физической величины к терму будет равна единице, а для всех остальных значений - в зависимости от выбранной функции принадлежности.

Суть подхода, получившего название нечеткой логики заключается в следующем: 1) в нем используются так называемые "лингвистические'' переменные вместо обычных числовых переменных или в дополнение к ним; 2) простые отношения между переменными описываются с помощью нечётких высказываний; 3) сложные отношения описываются нечёткими алгоритмами.

Предложенные идеи, в силу своей нацеленности на моделирование процессов принятия решений в условиях неопределенности, нашли много сторонников и получили широкое распространение в качестве инструмента для построения реальных систем искусственного интеллекта. Нечёткая логика использует понятия повседневной речи для определения поведения системы. Она дает возможность построения робастных, отказоустойчивых систем.

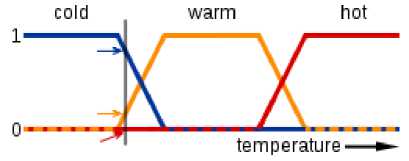

Пример определения лингвистической переменной

В обозначениях, принятых для лингвистической переменной:

-

• X = «Температура в комнате»

-

• U = [5, 35]

-

• T = {«холодно», «тепло», «жарко»}

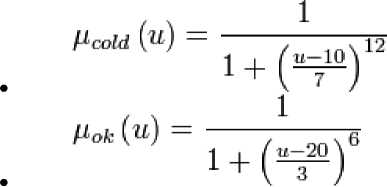

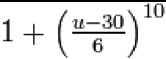

Характеристические функции:

Vhot (w)

Правило G порождает новые термы с использованием союзов «и», «или», «не», «очень», «более или менее».

-

• не A: 1 - ^A (u)

-

• очень A: Ол 0))2 _____

-

• более или менее A: уОл О)

-

• A или B: max ^А (х), цв (z))

-

• A и B: min (дл (я), fiв (и))

Еще в 1983 г. японская фирма «Фуджи Электрик» реализовала на основе нечётких алгоритмов управления установку для обработки питьевой воды. В 1987 г. запущена в производство система управления новым метро в г. Сендаи, около Токио, предложенная на аналогичных принципах фирмой «Хитачи». В 1991 г. Япония экспортировала в общей сложности более чем на 25 млрд. долларов товаров, в которых тем или иным образом использовались компоненты нечеткой логики. Это, в первую очередь, товары культурно-бытового назначения – фотоаппараты, видеокамеры, стиральные машины, холодильники, пылесосы, микроволновые печи и многое другое. Сегодня многие ведущие компании США, Германии, Франции и ряда других стран предлагают самые разнообразные товары и системы с использованием принципов нечеткой логики, осваивая все новые и новые области применения.

Список литературы Нечёткая логика: предпосылки возникновения и основные принципы

- Барсегян А.А., Куприянов М.С., Степаненко В.В., Холод И.И. Технологии анализа данных: Data Mining, Visual Mining, Text Mining, OLAP -СПб.: БХВ-Петербург, 2007. -384 с.

- Девятков В. В. Системы искусственного интеллекта/Гл. ред. И. Б. Фёдоров. -М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2001. -352 с.

- Люгер Дж. Ф. Искусственный интеллект: стратегии и методы решения сложных проблем = Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving/Под ред. Н. Н. Куссуль. -4-е изд. -М.: Вильямс, 2005. -864 с.