Неформальная занятость и структурные дисбалансы на рынке труда

Автор: Узякова Е.С.

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 6 т.17, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются принципы и механизмы формирования неформальной занятости, в том числе на региональном уровне, где ускоренное распространение неформального сектора связано в основном с низким уровнем жизни населения и нехваткой рабочих мест, в том числе на предприятиях и в организациях. Недостаток квалификации, который зачастую является ключевым аспектом при формировании дефицита труда на региональных рынках, опосредуется относительно низкими расходами бюджета на человеческий капитал. Гипотеза исследования состояла в предположении, что структурные дисбалансы спроса на труд и его предложения, одним из показателей которых выступает величина неформальной занятости, предопределяют напряженность на рынке труда. Цель работы - теоретическое обоснование и эмпирическое подтверждение взаимосвязи величины неформальной занятости и уровня экономического развития, определение возможностей для снижения напряженности на рынке труда. Статистической базой исследования послужили данные Росстата, задачи решались с помощью методов экономико-математического анализа. Результаты, полученные на основе анализа используемых статистических рядов, подтвердили исследовательскую гипотезу. В заключение рассматривается возможность структурно-технологического маневра в отраслях экономики как важного фактора преодоления напряженности на рынке труда. В частности, за счет трудосберегающего характера такого маневра представляется возможным существенно увеличить производительность труда как минимум на 15-ти миллионах рабочих мест. Приоритетными отраслевыми направлениями модернизации рабочих мест на ближайшие годы могут стать строительство и торговля. Результаты расчетов рассматриваются как предварительная оценка возможностей роста производительности труда на макроуровне, предполагающая разработку специальных отраслевых и региональных программ повышения производительности труда, в чем и заключается практическое значение полученных результатов.

Неформальная занятость, скрытая занятость, производительность труда, доходы населения, оплата труда, квалификация, региональные рынки труда, напряженность на рынке труда, структурно-технологический маневр

Короткий адрес: https://sciup.org/147247181

IDR: 147247181 | УДК: 331.5 | DOI: 10.15838/esc.2024.6.96.9

Текст научной статьи Неформальная занятость и структурные дисбалансы на рынке труда

В условиях усиления дефицита труда и рекордно низких показателей безработицы чрезвычайно важным становится обоснование возможностей роста экономики, а также факторов, способных компенсировать напряженность на рынке труда России. По нашим оценкам, более половины занятого населения относится к занятым с высоким потенциалом роста производительности труда1 (Узякова, Широв, 2024). При этом наибольший потенциал роста производительности труда сосредоточен в сфере неформальной (скрытой) экономики, численность занятых в которой составляет до 30% от общего количества занятых, а производительность труда на 20–25% ниже, чем в корпоративном секторе (Узякова, 2022). В данном случае высокая априорная оценка потенциала роста производительности труда обусловлена, главным образом, низким исходным уровнем производительности труда в этой сфере, а также допущением о постепенном выравнивании уровня производительности труда в различных секторах экономики.

Уровень и динамика неформальной занятости зависят от роста экономики, от количества рабочих мест в корпоративном секторе, от величины заработной платы на предприятиях и в организациях, от государственной политики по легализации теневой экономики и др.2 (В тени регулирования …, 2014; Некипелова, 2019; Тумунбаярова, Анциферова, 2018; Salin, Narbut, 2017). Не всегда неформальная заня- тость является фактором, ухудшающим пропорции на рынке труда (Chen, Xu, 2017). Зачастую теневой сектор – единственный способ получить работу для работников невысокой квалификации, особенно в регионах с низким уровнем жизни (Тумунбаярова, Анциферова, 2018; Куницына, Джиоев, 2023; Salin, Narbut, 2017). Однако эта адаптационная функция рынка труда говорит о том, что настройки всей экономической системы не идеальны (Gerxhani, 2004): отсутствие качественных (высокопроизводительных) рабочих мест в корпоративном секторе вкупе с низкими темпами роста экономики приводит к замедлению роста доходов населения и государства. И даже введение специального налогового режима для самозанятых, предусматривающего «обеление» части скрытой занятости, не гарантирует роста доходов населения (по нашим расчетам, заработные платы в неформальном секторе экономики на 30% ниже, чем в корпоративном), хотя и обеспечивает некоторое увеличение доходов государства.

Повышение заработной платы в России актуально не только для работников неформального сектора. Есть отрасли и целые регионы, где заработные платы значительно ниже среднероссийского уровня. Как правило, в таких регионах высока и норма безработицы. В частности некоторые исследования (Тумунбаярова, Анциферова, 2018; Куницына, Джиоев, 2023; Salin, Narbut, 2017) выявляют увеличение уровня неформальной занятости при росте уровня безработицы. В таком случае неформальная занятость выступает как амортизирующий социальную напряженность механизм в условиях отсутствия рабочих мест на предприятиях. Следовательно, при росте числа рабочих мест в корпоративном секторе и снижении безработицы можно ожидать сокращения занято- сти в неформальном секторе. В международных сравнениях также прослеживается подобная тенденция3 (Сото, 1995; Некипелова, 2019; Hart, 1973; Voicu, 2012), при этом масштабы неформальной занятости могут значительно различаться по странам и по регионам разных стран (Chen, Xu, 2017).

Значительное место среди факторов, влияющих на уровень и динамику неформальной занятости, отводится государственной политике в сфере налогообложения, социальной сфере и других экономических вопросах, в том числе в сфере миграционной политики (Куницына, Джиоев, 2023; Sim et al., 2011).

В ряде публикаций4 (Гимпельсон, Капе-люшников, 2012; Некипелова, 2019) выдвигается гипотеза о том, что масштаб распространения неформальной занятости связан с недостатком качественных рабочих мест в формальном секторе (особенно на уровне регионов), в том числе вследствие институциональных препятствий для развития малого и среднего бизнеса (Gerxhani, 2004). Преобладание в структуре неформальной занятости доли занятых по найму у физических лиц (62% в 2023 году) подтверждает эту гипотезу. Снижение доли работающих не по найму (самозанятых) свидетельствует об ухудшении структуры российского рынка труда, поскольку заработки занятых по найму неформально значительно ниже заработков занятых по найму в организациях, тогда как заработки неформальных самозанятых – выше соответствующих показателей в организованной сфере (Гимпельсон, Капелюшников, 2012).

В своем исследовании мы предполагаем, что уровень неформальной занятости, в том числе в регионах России, непосредственно зависит от характера экономического развития, определяющего, с одной стороны, динамику ввода качественных рабочих мест (спрос на труд), а с другой – рост доходов населения и государства, создающий предпосылки для повышения качества человеческого капитала (предложение труда). Структурные дисбалансы спроса на труд

-

3 International Labour Office (2002): Decent Work and the Informal Economy; Report of the Director-General; International Labour Conference, 90th Session; Report VI; International Labour Office, Geneva.

-

4 Там же.

и его предложения, в свою очередь, становятся важными факторами, определяющими величину напряженности на региональных рынках труда.

Цель работы – обоснование взаимосвязи величины неформальной занятости как одного из показателей масштаба сруктурных дисбалансов и уровня экономического развития, формулировка предложений по снижению напряженности на рынке труда. Исходя из поставленной цели задачи исследования состояли в оценке ретроспективной динамики неформальной занятости в России по категориям; в исследовании взаимосвязи неформальной занятости с уровнем регионального экономического развития и доходами населения; а также в оценке возможностей устранения отраслевых структурно-технологических дисбалансов для снижения напряженности на российском рынке труда.

Методологические особенности формирования рядов неформальной занятости

Для целей настоящего исследования будем считать занятостью в неформальном секторе категории, методологически сформулированные Росстатом5. Однако для определения суммарного количества неформально занятых, к которым также относятся занятые на неформальных рабочих местах в формальном секторе, балансовым методом оценим величину скрытой (неформальной) занятости в организациях.

Описание расчета сводится к следующему: если из суммарного количества занятых на предприятиях и в организациях (данные обследований рабочей силы, (ОРС)) выделить

-

5 К занятым в неформальном секторе экономики в методологии Росстата (Об утверждении основных методологических и организационных положений по проведению выборочного обследования рабочей силы: Приказ Росстата № 707 от 29.12.2023. URL: https://rosstat.gov.ru/ storage/mediabank/pr707-29122023.pdf ) относится занятое население в возрасте 15 лет и старше, по месту основной работы:

категории, не входящие в статистику предприятий (военнослужащие, лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет, корректировка на неполную занятость6), то исходя из общего баланса разницей можно получить оценки скрытой занятости в корпоративном секторе. С учетом данных форм П4, а также статистики Росстата (ОРС) уровень и динамика неформальной занятости (по методологии Росстата и с учетом скрытой занятости соответственно на предприятиях) представлены в таблице 1 и на рисунке 1 .

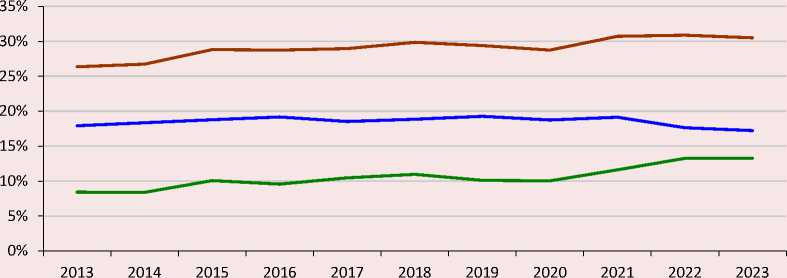

В 2023 году доля занятых в неформальном секторе (в методологии Росстата) составляла 17,3% от суммарной величины занятых, однако с учетом скрытой занятости на предприятиях и в организациях она увеличилась до 30,6%.

Согласно рисунку 1, занятость в неформальном секторе в методологии Росстата в последние годы сокращается, тогда как величина скрытой занятости на предприятиях и в организациях, наоборот, увеличивается. Это приводит к росту суммарной величины неформальной занятости. Действительно, если иметь в виду, что дефицит труда, сформировавшийся на рынке, связан с нехваткой работников как раз на предприятиях и в организациях (свидетельством чему является значительный рост реальной оплаты труда работников организаций – на 7,8% в 2023 году, а также то, что почти весь прирост суммарной величины занятых в 2023 году приходился на рост занятых в корпоративном секторе), то сокращение занятости в неформальном секторе (в наибольшей степени – в собственном домашнем хозяйстве, на 122 тыс. чел.) предоставляет переток занятых из неформального в формальный сектор экономики под влиянием расширения количества рабочих мест, увеличения сменности или заработной платы. Однако, судя по тому, что одновременно возросла скрытая занятость в организациях, можно предположить, что весь этот переток так и остался в теневом секторе. И даже более того, согласно оценкам, скрытая занятость в организациях за последний год возросла на 210 тыс. человек, тогда как занятость в неформальном секторе снизилась всего лишь на 24 тыс. человек.

Таблица 1. Баланс оценок ОРС и статистики предприятий (форма п4), млн чел.

|

Показатель |

2015 |

2020 |

2021 |

2022 |

2023 |

|

Всего (данные ОРС) |

72,3 |

70,6 |

71,7 |

72,0 |

73,5 |

|

На предприятии, в организации со статусом юридического лица (ОРС), в том числе: |

58,8 |

57,4 |

58,0 |

59,4 |

60,9 |

|

Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций (статистика предприятий, форма п4) |

44,4 |

43,3 |

43,1 |

42,9 |

44,1 |

|

Работники в организациях, входящие в статистику ОРС, но не входящие в среднесписочную численность (военнослужащие, лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, неполная занятость) |

7,1 |

7,0 |

6,6 |

6,9 |

7,0 |

|

Скрытая занятость в организациях (баланс оценок ОРС и статистики предприятий), расчет |

7,3 |

7,1 |

8,3 |

9,5 |

9,8 |

|

Занятые в неформальном секторе, методология Росстата (ОРС), в том числе: |

13,6 |

13,2 |

13,7 |

12,7 |

12,7 |

|

в сфере предпринимательской деятельности без образования юридического лица |

3,4 |

3,6 |

3,7 |

3,9 |

4,1 |

|

по найму у физических лиц, индивидуальных предпринимателей, в фермерском хозяйстве |

8,5 |

8,7 |

9,1 |

7,8 |

7,7 |

|

в собственном домашнем хозяйстве |

1,7 |

1,0 |

0,9 |

0,9 |

0,8 |

Источники: Итоги выборочного обследования рабочей силы, за ряд лет. URL: ; расчеты автора.

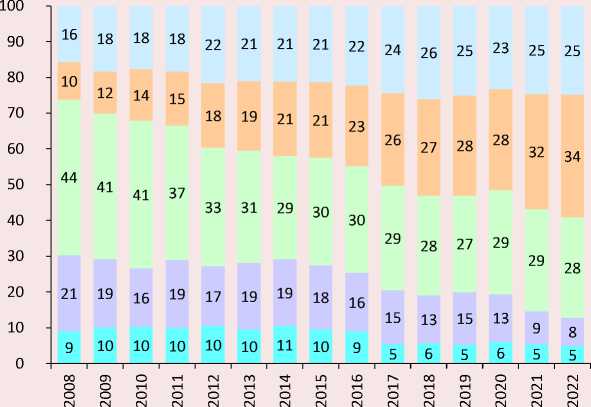

Рис. 1. Доля различных видов неформальной занятости в суммарной величине, % от суммарной величины

^^^^^н Занятые в неформальном секторе - методология Росстата

^^^^^^^^м Неформальная занятость - сумма категорий

^^^^^^^^м Скрытая занятость в организациях

Источники: Итоги выборочного обследования рабочей силы, за ряд лет. URL: document/13265; расчеты автора.

Наши расчеты показывают, что, если бы заработная плата неформально занятых увеличилась до уровня работников организаций, фонд оплаты труда вырос бы на 9,8 трлн рублей (до уплаты НДФЛ, расчеты для 2023 г.). Основной вопрос состоит в том, как и за счет каких структурных, технологических и институциональных изменений в экономике можно обеспечить существенное увеличение производительности труда и заработной платы неформальных работников?

Региональный разрез

Обоснование взаимосвязи величины занятости в неформальном секторе и уровня регионального экономического развития предлагаем провести на основе статистики Росстата. Согласно данным таблицы 2 , в регионах с меньшим уровнем доходов на душу населения и с меньшим уровнем душевого ВРП наблюдается большая величина неформально занятых. То есть между показателями неформальной занятости и уровнем экономического развития региона существует обратная зависимость.

Более высокий уровень развития региона предполагает высокую экономическую и производственную активность (г. Москва, г. Санкт-Петербург, Ненецкий АО, Мурманская область и др.), следовательно, более широкие возможности для создания и воспроизводства системы рабочих мест и человеческого капитала сопоставимого качества. В этих условиях дисбалансы спроса на труд и его предложения минимальны. В регионах же с низким уровнем экономического развития, к примеру там, где душевой ВРП не превышает 45% от среднероссийского уровня (регионы Северо-Кавказского ФО, республики Тыва, Бурятия и др.), таких возможностей значительно меньше: отсутствие или недостаток крупных производств (корпоративного сектора) обусловливает расширение форм нетрадиционных трудовых отношений.

Фактически, таким образом закрепляется модель экономических отношений, в которой низкие доходы экономики становятся причиной и следствием невысокого качества (производительности) рабочих мест.

Следовательно, условия для повышения доходов неформально занятых зависят от государственной политики по расширению производственных мощностей, содействия развитию корпоративного сектора и создания рабочих

Таблица 2. Занятые в неформальном секторе и относительный уровень среднедушевых денежных доходов и ВРП на душу населения по регионам РФ

Регион Занятые в неформальном секторе, % к общей численности занятого населения, 2023 г. Среднедушевые денежные доходы населения (отношение к среднероссийскому уровню), %, 2022 г. ВРП на душу населения (отношение к среднероссийскому уровню), %, 2022 г. Регионы с наибольшими размерами неформальной занятости (более 30%) Республика Дагестан 44,1 74 31 Республика Ингушетия 54,4 46 18 Кабардино-Балкарская Республика 44,5 67 28 Карачаево-Черкесская Республика 43,0 50 28 Республика Северная Осетия – Алания 39,7 65 35 Чеченская Республика 41,7 68 21 Ставропольский край 34,2 61 44 Республика Алтай 37,2 62 39 Республика Тыва 32,2 51 32 Республика Бурятия 31,2 73 42 Регионы с наименьшими размерами неформальной занятости (менее 10%) г. Москва 4,9 212 233 Ненецкий авт. округ 5,4 232 1101 Мурманская область 7,3 139 179 г. Санкт-Петербург 6,2 141 211 Ханты-Мансийский авт. округ – Югра 9,0 141 401 Чукотский авт. округ 2,7 255 329 Источники: Регионы России. Социально-экономические показатели, за ряд лет. URL: 13204; Итоги выборочного обследования рабочей силы, 2023 г. URL: ; расчеты автора. мест с высоким уровнем заработных плат, особенно в регионах с низким уровнем жизни, а также от мер поддержки социально незащищенных групп работников и контроля над соблюдением трудового законодательства.

Региональное распределение неформальной занятости представляет особый интерес, поскольку является прямым следствием региональных различий в распределении заработных плат (доходов населения). Анализ пространственного распределения доходов населения может быть полезным с точки зрения оценки перспектив развития региональных рынков труда и возможностей роста численности занятого населения на региональном уровне. Ранжирование субъектов страны по величине неформальной занятости показывает, что количество бедных регионов в стране велико, причем бедных именно с точки зрения доходов на- селения. Если к бедным регионам отнести те, где величина среднедушевых доходов ниже 70% от среднероссийского уровня, а к богатым – соответственно выше 120%, получим следующие результаты (табл. 3).

Представленное ранжирование регионов достаточно условно: такая разбивка была выбрана с целью визуального упрощения аналитической таблицы. Следует сказать, однако, что существует большое количество регионов, достаточно бедных с точки зрения доходов населения, которые находятся на границе с уровнем в 70% от величины среднедушевых доходов по стране в целом. К таким регионам можно отнести Владимирскую область (72%), Рязанскую область (74%), Новгородскую область (75%), Псковскую область (74%), Республику Дагестан (74%), Республику Удмуртию (71%), Кировскую область (72%), Челябинскую область (74%), Кемеровскую область (73%), Республику Бурятию (73%). В целом по России всего лишь в 19 регионах уровень среднедушевых доходов равен или превышает средний по стране, остальные регионы являются отстающими в развитии и имеют определенные риски реализации своего, в том числе социального, потенциала.

Таблица 3. Относительный уровень среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций по регионам РФ, % к среднероссийскому уровню

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, 2022 г. Скорректированная на разницу в уровне цен, 2022 г. Занятые в неформальном секторе, % к общей численности, 2023 г. Уровень безработицы, % Наиболее бедные регионы (менее 70% от среднероссийского уровня среднедушевых доходов населения) Республика Калмыкия 56 60 26,7 8,1 Республика Крым 64 66 28,0 5,0 Астраханская область 73 79 22,1 7,0 Волгоградская область 68 75 23,2 3,5 Республика Ингушетия 50 56 54,4 28,5 Кабардино-Балкарская Республика 54 57 44,5 10,0 Карачаево-Черкесская Республика 54 59 43,0 9,8 Республика Северная Осетия – Алания 56 64 39,7 11,9 Чеченская Республика 52 55 41,7 11,0 Ставропольский край 63 65 34,2 4,3 Республика Марий Эл 62 70 16,7 3,6 Республика Мордовия 61 70 17,5 3,6 Чувашская Республика 64 72 20,1 3,2 Оренбургская область 67 77 24,0 3,5 Пензенская область 63 72 27,1 3,7 Курганская область 64 71 21,0 6,5 Республика Алтай 67 65 37,2 9,8 Республика Тыва 79 88 32,2 9,5 Республика Хакасия 83 85 24,9 3,3 Алтайский край 60 62 24,0 3,7 Наиболее богатые регионы (более 120% от среднероссийских среднедушевых доходов) Московская область 108 97 11,6 3,1 г. Москва 192 136 4,9 2,2 Ненецкий авт. округ 164 134 5,4 7,4 Мурманская область 134 114 7,3 4,8 г. Санкт-Петербург 133 119 6,2 1,8 Тюменская область 145 138 13,0 2,7 Ханты-Мансийский авт. Округ – Югра 149 135 9,0 2,0 Ямало-Ненецкий автономный округ 201 169 12,2 1,7 Республика Саха (Якутия) 148 117 18,8 6,5 Камчатский край 158 108 13,8 2,9 Магаданская область 186 134 16,1 4,1 Сахалинская область 157 129 19,7 4,2 Чукотский авт. Округ 215 129 2,7 1,9 Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели, за ряд лет. URL: 13204; расчеты автора.

Как следует из таблицы 3, в регионах с низким уровнем среднедушевых доходов наблюдается также низкий размер начисленной заработной платы работников организаций, даже с учетом корректировки на региональный уровень цен. Здесь неформальный сектор (и возможность дополнительного заработка) становится важным фактором формирования дополнительных доходов населения.

Неформальная занятость высока и в некоторых «богатых» регионах, таких как Тюменская область, Якутия, Камчатский край, Магаданская и Сахалинская области. Такая ситуация может быть связана с отсутствием рабочих мест на уже существующих предприятиях и в организациях, а также со структурным дисбалансом спроса и предложения на рынке труда (Коровкин и др., 2010; Коровкин и др., 2016).

Кроме того, в некоторых регионах с высоким уровнем неформальной занятости высока норма безработицы, следовательно, здесь имеется больший потенциал расширения производственной деятельности и роста числа занятых за счет как сжатия неформального сектора, так и снижения безработицы. Имеется потенциал расширения производства и на соседних с ними территориях, с учетом возможной миграции населения в регионы, генерирующие доходы.

Здесь уместно обсудить вопрос качества рассматриваемых трудовых ресурсов. Возможно, уровень образования и квалификации этой рабочей силы таков, что она не может претендовать на более производительные, а следовательно, высокооплачиваемые рабочие места. Дейcтвительно, как правило, уровень образования и качества человеческого капитала снижается вместе со снижением доходов населения, соответственно, и возможностей для получения качественных услуг образования, здравоохранения (Solow, 1956; Суворов и др., 2014). Именно качество человеческого капитала зачастую становится основной причиной, по которой производства вынуждены привлекать квалифицированную рабочую силу из других, более отдаленных регионов.

Рассмотрим показатели расходов домашних хозяйств и государства на образование и здравоохранение, традиционно представляющие собой сферы, формирующие человеческий капитал (табл. 4).

Обращает на себя внимание значительное сокращение с 2010 года расходов на здравоохранение в структуре исполнения бюджета во всех рассмотренных регионах, однако в наибольшей степени – в регионах с низким уровнем жизни. В целом расходы бюджета на человеческий капитал сокращаются за период 2010–2022 гг. И это является существенной проблемой современного российского общества: государство не демонстрирует достаточного интереса к формированию качественного человеческого капитала (Михеева, 2021) и тем более – к обслуживанию его работоспособности (во всех регионах доля трат на здравоохранение значительно ниже, чем на образование). Если обратиться, например, к статистике по развитым странам, то в них расходы на здравоохранение существенно выше трат на образование (суммарно капитальных и общих текущих, из всех источников): в США – на 10,3 п. п. ВВП, в Германии – на 6,9 п. п., в Японии – на 6,6 п. п., в Канаде – на 5,2 п. п.7

Траты населения на здравоохранение за период 2010–2022 гг. несколько снизились. Следует сказать, что расходы населения на образование и здравоохранение в структуре расходов не имеют серьезных различий в зависимости от уровня жизни населения. Население более бедных регионов тратит на образование даже немного больше в структуре своих расходов, чем население в регионах с высоким уровнем жизни.

Государственные расходы формируют не только образ региона, образ будущего его развития, они должны создавать благоприятный экономический и социальный фон, в котором будут формироваться привлекательный инвестиционный образ региона, уверенность коренного населения в завтрашнем дне, стабильной работе и заработной плате. Для этого нужна поддержка не только социальных программ,

Таблица 4. Расходы на образование и здравоохранение в структуре потребительского и консолидированных бюджетов субъектов РФ, 2022 г.

Регион Расходы домашних хозяйств на образование Расходы домашних хозяйств на здравоохранение Расходы консолидированного бюджета субъекта на образование Расходы консолидированного бюджета субъекта на здравоохранение % от итога п. п. 2010– 2022 гг. % от итога п. п. 2010– 2022 гг. % от итога п. п. 2010– 2022 гг. % от итога п. п. 2010– 2022 гг. Наиболее бедные регионы (менее 70% от среднероссийского уровня среднедушевых доходов населения) Республика Калмыкия 3,5 1,0 1,9 0,7 32,5 7,9 6,8 -6,0 Республика Крым 4,7 4,7 1,7 1,7 16,7 -8,6* 7,8 -9,6* Астраханская область 3,5 0,7 1,4 0,0 22,8 0,8 9,1 -7,2 Волгоградская область 4,7 0,8 1,3 -0,2 22,1 -2,1 10,5 -2,4 Республика Ингушетия 1,5 1,0 0,0 -2,1 42,4 23,6 4,5 -4,6 Кабардино-Балкарская Республика 2,5 -0,3 0,4 -1,0 26,5 2,2 9,2 -1,4 Карачаево-Черкесская Республика 5,6 2,7 1,3 -0,1 23,9 3,7 4,8 -3,8 Республика Северная Осетия – Алания 3,9 0,0 1,8 1,0 26,1 2,6 6,9 -3,4 Чеченская Республика 3,0 2,2 1,0 1,0 33,1 15,2 3,9 -8,8 Ставропольский край 4,6 0,3 1,6 0,2 27,9 2,6 8,4 -1,6 Республика Марий Эл 4,7 2,2 1,3 0,0 24,0 0,6 6,7 -4,6 Республика Мордовия 5,3 2,4 1,1 -0,4 21,6 8,1 7,2 -7,9 Чувашская Республика 3,5 -0,2 1,5 -1,1 28,4 5,4 7,2 -3,7 Оренбургская область 4,1 1,3 0,9 0,0 27,0 3,4 8,5 -5,7 Пензенская область 5,0 0,9 1,3 0,4 27,4 5,6 10,0 -0,7 Курганская область 4,1 1,3 1,1 -0,3 33,0 7,5 6,9 -4,6 Республика Алтай 4,1 1,2 1,7 0,3 30,7 6,5 5,0 -4,8 Республика Тыва 2,2 0,3 1,8 -1,2 37,1 10,0 5,4 -6,5 Республика Хакасия 4,5 1,0 1,1 0,0 30,8 -1,9 8,9 -1,3 Алтайский край 5,3 2,2 1,0 -0,5 28,8 1,0 8,3 -3,9 Наиболее богатые регионы (более 120% от среднероссийских среднедушевых доходов) Московская область 3,9 1,1 2,2 0,9 25,2 3,1 12,4 -1,7 г. Москва 2,7 0,3 1,7 0,6 12,7 -5,4 11,9 1,6 Ненецкий авт. округ 2,2 -0,9 1,6 0,1 19,6 -9,6 7,4 -0,7 Мурманская область 4,8 1,9 1,1 -0,1 26,3 -1,8 9,2 -1,2 г. Санкт-Петербург 3,5 0,6 0,8 -0,1 21,9 3,9 12,7 -4,6 Тюменская область 3,3 1,2 1,8 0,6 18,7 6,3 13,9 3,5 Ханты-Мансийский авт. Округ – Югра 3,0 1,0 2,5 1,8 28,4 2,5 15,7 -4,2 Ямало-Ненецкий автономный округ 4,5 2,9 1,7 0,5 22,5 -0,3 12,3 1,0 Республика Саха (Якутия) 4,9 2,7 1,2 -1,4 27,7 -0,2 5,6 -4,3 Камчатский край 2,4 -0,3 1,2 0,5 20,9 -1,3 8,1 -1,5 Магаданская область 2,9 0,5 1,7 1,0 24,9 4,9 12,0 -5,7 Сахалинская область 4,1 1,0 1,9 1,0 17,7 -1,1 11,1 -3,9 Чукотский авт. округ 2,6 1,8 0,6 0,4 15,8 -3,7 6,6 2,8 *2015–2022 гг. Источники: Регионы России. Социально-экономические показатели, за ряд лет. URL: 13204; расчеты автора. но и программ по привлечению инвестиций, развитию транспортной и строительной инфраструктуры. С одной стороны, в регионах с низкой заработной платой выгодно создавать новые мощности и строить производства – издержки на труд будут относительно невысокими. Другое дело, что в таких регионах может не быть основных факторов, способствующих промышленному развитию, а именно – транспортной и логистической инфраструктуры, строительных производств, рабочей силы нужной квалификации.

Масштаб несоответствия спроса и предложения труда на региональных рынках можно оценить с использованием коэффициента на-пряженности8, который рассчитывается как отношение среднегодовой численности безработных к среднегодовому числу вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости населения9 (табл. 5).

Таблица 5. Коэффициенты напряженности на региональных рынках труда, 2022 г.

Регион Численность безработного населения, тыс. чел. Потребность в работниках, заявленная работодателями в органы службы занятости населения, тыс. чел. Коэффициент напряженности, раз Место в РФ Регионы с наибольшим коэффициентом напряженности Ненецкий автономный округ 1,8 0,5 3,36 76 Республика Калмыкия 10,9 1,6 6,84 78 Астраханская область 35,7 10,0 3,57 75 г. Севастополь 10,3 2,9 3,59 72 Республика Дагестан 173,5 1,4 120,40 84 Республика Ингушетия 79,3 0,3 250,16 85 Кабардино-Балкарская Республика 44,7 3,2 14,13 80 Карачаево-Черкесская Республика 21,4 2,6 8,28 79 Республика Северная Осетия – Алания 38,0 1,1 35,41 82 Чеченская Республика 72,0 1,9 37,04 83 Республика Алтай 9,3 0,6 15,55 77 Республика Тыва 12,3 1,4 8,89 81 Томская область 27,6 9,0 3,08 70 Республика Саха (Якутия) 32,5 10,6 3,06 71 Забайкальский край 44,5 10,9 4,09 74 Регионы с наименьшим коэффициентом напряженности Тульская область 28,2 29,1 0,97 13 Ленинградская область 34,9 43,6 0,80 8 Мурманская область 18,8 23,1 0,82 7 Тюменская область 52,4 53,9 0,97 17 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 18,5 19,8 0,93 10 Ямало-Ненецкий автономный округ 5,3 13,0 0,41 1 Красноярский край 38,3 52,7 0,73 5 Приморский край 33,5 46,9 0,71 6 Хабаровский край 18,4 22,6 0,81 9 Амурская область 16,8 36,6 0,46 2 Еврейская автономная область 4,0 8,0 0,50 3 Чукотский автономный округ 0,6 1,0 0,59 4 Источники: Регионы России. Социально-экономические показатели, за ряд лет. URL: 13204; расчеты автора.

8 Не путать с «напряженностью на рынке труда» – понятием, которое рассматриваем как напряженную ситуацию на рынке, связанную с увеличением дефицита труда. Оба термина имеют отношение к напряженности на рынке труда (рассогласованности спроса и предложения трудовых ресурсов), несмотря на то, что концептуально это противоположные по смыслу понятия (одно характеризует избыток труда, другое – дефицит).

9 Расчет производился по данным Росстата: Регионы России. Социально-экономические показатели, за ряд лет. URL:

Высокое значение коэффициента напряженности свидетельствует о значительном превышении числа безработных над количеством заявленных вакансий, что говорит об отсутствии в регионе производств, абсорбирующих рабочую силу, а также о недостатке рабочей силы необходимой квалификации. Как правило, высокое значение коэффициента наблюдается в регионах с низким уровнем жизни и существенной величиной неформальной занятости.

Низкое значение коэффициента, наоборот, говорит о недостатке рабочей силы, в этом случае количество заявленных вакансий сильно превышает количество безработных. В таких регионах просто не хватает рабочих рук, а масштаб рассогласованности между спросом и предложением труда свидетельствует о недостатке рабочей силы необходимой квалификации. Как правило, это отдаленные регионы с неблагоприятным климатом. Несмотря на то, что они относятся к наиболее «богатым», с высокими среднедушевыми доходами населения, в некоторых из них (Ямало-Ненецкий, Чукотский АО, Мурманская область) б о льшую долю занятого населения занимают работники средней квалификации.

Потенциал снижения неформальной занятости и напряженности на многих региональных рынках труда, таким образом, в первую очередь зависит от политики по созданию новых производств и рабочих мест на этих территориях. Кроме того, важным фактором роста и расширения экономической активности являются вложения в человеческий капитал, переквалификацию или повышение квалификации имеющейся рабочей силы. Возможность использования собственного трудового потенциала территорий может стать важным конкурентным преимуществом региональных производств, фактором роста социальной стабильности городов и муниципальных образований.

Структурно-технологический маневр и сбалансированность на рынке труда

Нехватка трудовых ресурсов остается наиболее значимым фактором, сдерживающим развитие российской экономики в среднесрочной и долгосрочной перспективе. При этом решить данную проблему невозможно за счет простого количественного наращивания работающих как по причине демографических ограничений, так и вследствие ограничений социально-экономического и культурологического характера. В самом общем плане решение проблемы связывается с повышением производительности труда (Клепач, 2021; Roncolato, Kucera, 2014), однако практическая задача состоит в том, чтобы понять, в каких отраслях, за счет каких технологий, какие рабочие места (какого качества) и в каком объеме необходимо создать, чтобы добиться искомого роста производительности труда. Исчерпывающий анализ по всем перечисленным направлениям вряд ли возможен. Тем не менее, учитывая возможности отечественной статистики занятости, в частности определенную ее взаимодополняемость, предварительные результаты относительно рациональных направлений оптимизации использования трудовых ресурсов можно получить. Первое, что имеет смысл попытаться сделать – оценить, в каких секторах и в каких масштабах сконцентрированы резервы роста производительности труда и высвобождения занятых в российской экономике. В связи с этим уместно сначала привести методологический комментарий относительно формирования статистики занятого населения и тех категорий занятых, динамику которых в дальнейшем мы будем анализировать.

Согласно методологии Росстата, к занятым относятся лица в возрасте 15 лет и старше, которые в обследуемую неделю выполняли любую деятельность (хотя бы один час в неделю), связанную с производством товаров или оказанием услуг за оплату или прибыль. В численность занятых включаются также лица, временно отсутствовавшие на рабочем месте в течение короткого промежутка времени10.

Существуют методологические расхождения при формировании данных о численности занятого населения, представленных в обсле- дованиях рабочей силы (ОРС)11 и в балансе трудовых ресурсов (БТР)12. «В частности, в среднегодовой13 численности занятых (БТР) не учитываются лица, отсутствовавшие на работе в связи с отпуском по беременности и родам и по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, и военнослужащие, но учитываются лица, находившиеся в длительном неоплачиваемом отпуске по инициативе работодателя, и трудовые мигранты»14. Данные БТР по субъектам РФ сформированы по месту работы, а не по месту проживания, в отличие от данных ОРС.

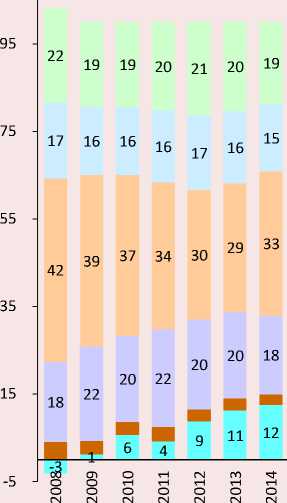

Таким образом, данные о среднегодовой численности занятого населения (БТР) превышают данные ОРС на величину трудовых мигрантов и лиц, находящихся в длительном неоплачиваемом отпуске по инициативе работодателя (один из видов неполной занятости или скрытой безработицы). Анализируя разницу между отраслевыми величинами численности занятых, сформированных по разным методологиям, можно понять, насколько велико это превышение (рис. 2) и как, теоретически, можно этот ресурс использовать в рамках политики занятости, имея в виду разный уровень качества рабочих мест в различных отраслях.

Согласно рисунку 2, большинство таких работников находится в сфере торговли (40% к итогу) и строительства (35%), причем в строительстве их доля возросла на 17 п. п. за период с 2008 года. Скорее всего, здесь речь идет о расширении присутствия на рынке трудовых мигрантов15. А в научной и профессиональной деятельности значительное превышение данных ОРС (9% к итогу) можно объяснить наличием работников, находившихся в длительных неоплачиваемых отпусках (скрытая безработица). Их доля с 2008 года снизилась на 13 п. п.

Именно эти две категории занятых, учитывая их значительный вес в общем балансе трудовых ресурсов, предлагаем рассмотреть в первую очередь.

-

1. Рабочие места, занимаемые трудовыми мигрантами, как правило, низкоквалифицированные, а значит, низкопроизводительные, рост производительности труда на которых зависит от уровня и скорости технологических и структурных сдвигов. Если исходить из количества занятых на рабочих местах с высоким потенциалом автоматизации, их доля в начале 2024 года составляла 24% от суммарного количества занятых16 (17,8 млн чел.), 7% из них (или 5,22 млн чел.) – низкоквалифицированная рабочая сила.

-

2. Задействование в рабочем процессе категории занятых, находившихся в длительном неоплачиваемом отпуске по инициативе работодателя, также зависит от уровня и динамики экономического роста и сопровождаемых структурных сдвигов, от возможностей по созданию высокопроизводительных, а значит высокооплачиваемых, рабочих мест (представляется, что в случае научной и административной деятельности речь идет о рабочей силе высокой квалификации), а также возможностей системы образования по повышению квалификации или переквалификации таких работников.

В 2022 году суммарное количество работников, входящих в статистику БТР, но не входящих в статистику ОРС, составило чуть более 5 млн человек и за последние 15 лет увеличилось на 400 тыс. человек (см. Приложение).

Такого рода рабочие места представляют собой ресурс для структурно-технологического маневра в экономике, ориентированного на повышение уровня сбалансированности на рынке труда. Содержание этого маневра состоит в целенаправленном обновлении капитала и задействовании других факторов повышения производительности труда в отраслях с относительно низким качеством рабочих мест, высвобождении «избыточных» работников и использовании их в других секторах экономики.

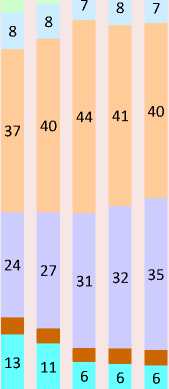

В свою очередь, превышение данных ОРС над данным БТР касается таких категорий населения, как военнослужащие и женщины, находящиеся в декретном отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет (рис. 3) . Большинство таких потенциальных работников присутствует в образовании (34% к итогу), государственном управлении (28%), здравоохранении (25%). Причем если в образовании и здравоохранении эта доля постепенно увеличивается, то в государственном управлении и обеспечении военной безопасности – снижается. Данные категории занятых если и могли бы являться ресурсом для снижения дефицита труда, то привлечение их в реальный производственный процесс представляется затруднительным.

Рис. 2. Превышение данных БТР над данными ОРС по видам деятельности, % к итогу

18 19 16

15 15

36 34

17 18

12 11 15

14 12 9

Деятельность профессиональная, научная и техническая; деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги

Деятельность финансовая и страховая, деятельность по операциям с недвижимым имуществом

Торговля оптовая и розничная; ремонт деятельность гостиниц и ресторанов z Строительство

-

■ Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов

-

■ Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство

Источники: Труд и занятость в России. 2023: стат. сб. / Росстат. M., 2023. 180 c.; Итоги выборочного обследования рабочей силы, за ряд лет. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/11110/document/13265 ; расчеты автора.

Рис. 3. Превышение данных ОРС над данными БТР по видам деятельности, % к итогу

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг

Образование

Государственное управление и обеспечение военной безопасности

Транспортировка и хранение, деятельность в области информации и связи

■ Обеспечение электрической энергией, газом и паром

Источники: Труд и занятость в России. 2023: стат. сб. / Росстат. M., 2023. 180 c., Итоги выборочного обследования рабочей силы, за ряд лет. URL: ; расчеты автора.

Выводы

Описанные особенности развития региональных и отраслевых рынков труда в определенной степени являются следствием сложившихся экономических отношений между хозяйствующими субъектами РФ. Однако именно эти особенности должны служить базой для формирования отраслевой и региональной повестки развития страны, расширения возможностей и перспектив экономического развития регионов, роста качества жизни населения.

Особую важность представляет социальная политика развития регионов, поскольку она напрямую влияет на качество человеческого капитала, уровень доходов и уровень жизни населения. Напряженность на рынке труда, связанная с рекордно низкими показателями безработицы, определяется не столько дефицитом труда, сколько дисбалансами квалификационной структуры спроса и предложения трудовых ресурсов, медленными структурными, технологическими и институциональными изменениями, недостатком качественных рабочих мест в регионах, особенно с низким уровнем жизни населения, где отмечаются наибольшие возможности распространения неформальной занятости. В связи с этим любая разрабатываемая концепция пространственного развития должна опираться, в том числе, на специфику формирования региональной политики в сфере доходов и занятости населения.

Вклад проведенного исследования в прирост научного знания состоит в изучении дисбалансов в отраслевой структуре данных о численности занятого населения, сформированных на основе различных методик Росстата, для оценки масштабов структурно-технологического маневра в отраслях экономики, влияющего на эффективность использования трудовых ресурсов (уровень и динамику производительности труда).

По результатам наших расчетов, опирающихся на балансовые построения и оценки резервов роста производительности труда в отраслях, для обеспечения долгосрочного экономического роста необходимо за счет трудосберегающего структурно-технологического маневра существенно увеличить производительность труда как минимум на 15-ти миллионах рабочих мест. Приоритетными отраслевыми направления модернизации рабочих мест на ближайшие годы могут стать строительство и торговля. Фактически, речь идет о необходимости разработки и реализации специальных отраслевых и региональных программ повышения производительности труда.

Приложение

I и

|

я |

CO |

CD |

lo |

cd" |

cd" |

CD |

oq |

CD |

cd" |

CD |

В |

CD |

CD |

CD CO CO о СП -£Z ОС ZD 1—-CD EI CK CO 00 >s CD a CK s CO QQ EI CD 2 s 1— S oo 2 H CO CO s £ & QQ О £ DO о 03 3C a о w a El LQ ^ CM § a t 1 |

||

|

я |

O> |

CD |

lo |

cd" |

cd" |

cd" |

cd |

CD |

cd" |

cd" |

CD |

в |

в |

|||

|

см |

-"„ |

CD |

lo |

cd" |

cd" |

cd" |

lo |

CM |

CD |

cd" |

cd" |

в |

||||

|

о> |

O> |

lo |

cd" |

cd" |

cd" |

lo |

CM |

oq |

cd" |

cd" |

в |

|||||

|

со |

cd |

CD |

lo |

cd" |

cd" |

cd" |

CD |

cd" |

cd" |

cd" |

cd" |

|||||

|

§ |

ю |

oq |

cd" |

cd" |

cd" |

cd" |

CD |

oq |

lo |

°l |

в |

”. |

cd" |

|||

|

CD |

cd" |

CD |

lo |

cd" |

lo |

cd" |

CD |

cq |

cq |

cq |

CD |

CD |

||||

|

LD |

CD |

CD |

cd" |

CD |

lo |

cd" |

o> |

CD |

cq |

oq |

CD |

-7. |

CD |

|||

|

CD |

CD |

cd" |

CD |

lo |

cd" |

CD |

oq |

cq |

cq |

^ |

CD |

CD |

CD |

|||

|

ю |

CD |

cd" |

CD |

lo |

cd" |

CD |

cq |

cq |

cq |

CD |

CD |

|||||

|

CD |

lo |

cd" |

cd" |

lo |

cd" |

CD |

oq |

cq |

CD |

cq |

CD |

CD |

||||

|

o> |

CD |

cd" |

cd" |

cd" |

cd" |

oq |

oq |

CD |

CD |

cd" |

oq |

CD |

||||

|

о |

CD |

cd" |

cd" |

cd" |

cd" |

cm" |

cd" |

°l |

^ |

CD |

cd" |

CD |

||||

|

S |

cm" |

CD |

cd" |

cd" |

cd" |

cd" |

CM |

CM |

oq |

°l |

CD |

в |

cd" |

В |

||

|

а |

ю |

cd" |

cd" |

cd" |

cd" |

cd" |

o> |

CD |

oq |

oq |

CD |

в |

cd" |

CD |

в |

|

|

S ш 1— СК CD CI CI СО |

CD CO |

03 X о i § X о CD О li 1=7 ^ CD n |

X 5 CD 03 X s X CD oo s |

П 3 g к 03 3 2 03 QQ 03 оз О |

03 X CI 00 .fS CD 1.1 CD 03 IE QQ CD О 1 o В в x о CD X та 2 CD О ZE 03 CD EI В ^ 11 о г |

S S £ s ° n та s co ^ co та 03 Z“ 3 £ | S О "^ CO C[ S X ° Q. Ф°О ф К 1— s s о оз I— 5 L ^ О Q. CD СО О Cl |

2 H CD 1— s |

□o' ill CD О S ck ^ & та s CD g CO EI in a —г О CD 03 s s - CO £ Q 00 L_ О 1^0 L-> CO I— 00 Q. ci О О 1— CD CD S.8 £ ЕГ О CD CD \o 1— co =1 o |

CD 1— CK CD CI s „ 00 CD s О CD S io s X I - s CO 00 о ait я та ZE П a ° I— QQ |

Ц к s оз ¥ QQ S a 5 00 n о 03 в в- ° i В £ cd ® ® З’ СК >л та cd CE ei s |

£ CD K"p 03 5 2 5 “ fils a? s i= 3 £ X £ о £ co ri O CD CD IE К > S EI CD co О [=1 ZE CO Cl |

CD s CD CD 1 i si 00 s' a CD О О та 8 S g S CD S о та 2 ? £ o' CD CD £ CO О |

CD s CO □Q 00 co О |

s CK s CD co m co EI 00 s 1— co 00 О о >< CD CO H s к n as |

s CD 1— CK CD EI >s X CD s X CD s □Q CD s I____ |

Список литературы Неформальная занятость и структурные дисбалансы на рынке труда

- В тени регулирования: неформальность на российском рынке труда (2014) / под ред. В.Е. Гимпельсона, Р.И. Капелюшникова; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: Изд. дом Высшей школы экономики. 535 с.

- Гимпельсон В.Е., Капелюшников Р.И. (2012). Нормально ли быть неформальным?: препринт WP3/2012/09 / Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: Изд. дом Высшей школы экономики. 56 с.

- Клепач А.Н. (2021). Социальные и технологические вызовы российской экономики // Научные труды Вольного экономического общества России. Т. 230. № 4. С. 103-112. DOI: 10.38197/2072-2060-2021230-4-103-112

- Коровкин А.Г., Долгова И.Н., Королев И.Б. (2010). Анализ и моделирование взаимосвязанной динамики рынка труда и системы образования в экономике РФ // Научные труды: Ин-т народнохозяйственного прогнозирования РАН / гл. ред. А.Г. Коровкин. М., МАКС Пресс. С. 664-681.

- Коровкин А.Г., Долгова И.Н., Королев И.Б. (2016). Согласование спроса на рабочую силу и ее предложения с учетом образовательных характеристик: региональный аспект // Научные труды / гл. ред. А.Г. Коровкин; Ин-т народнохозяйственного прогнозирования РАН. М.: МАКС Пресс. С. 501-523.

- Куницына Н.Н., Джиоев А.В. (2023). Зависимость неформальной занятости от уровня доходов населения российских регионов: уроки пандемии // Экономика региона. № 19 (2). С. 437-450. DOI: https://doi. org/10.17059/ekon.reg.2023-2-11

- Михеева Н.Н. (2021). Пространственные аспекты разработки экономических прогнозов: научный доклад / под ред. А.А. Широва. М.: Артик Принт. 120 с.

- Некипелова Д.В. (2019). Неформальная занятость в России: причины и социально-экономические последствия // Гипотеза. № 4 (9).

- Сото Э. (1995). Иной путь. Невидимая революция в Третьем мире. М.: Catallaxy. 320с.

- Суворов А.В., Суворов Н.В., Гребенников В.Г. [и др.] (2014). Подходы к измерению динамики и структуры человеческого капитала и оценке воздействия его накопления на экономический рост // Проблемы прогнозирования. № 3. С. 3-17.

- Тумунбаярова Ж.Б., Анциферова М.Д. (2018). Неформальная занятость: причины и факторы, определяющие ее уровень // Теневая экономика. Т. 2. № 4. С. 139-149. DOI: 10.18334/tek.2.4.40935

- Узякова Е.С. (2022). Неформальная занятость и ее влияние на доходы населения и производительность труда // Проблемы прогнозирования. № 6 (195). С. 198-207. DOI: 10.47711/0868-6351-195-198-207

- Узякова Е.С., Широв А.А. (2024). Занятость и производительность труда в России: анализ и прогноз // Проблемы прогнозирования. № 4 (205). С. 6-20. DOI: 10.47711/0868-6351-205-6-20

- Chen Y., Xu Z. (2017). Informal employment and China's economic development. The Chinese Economy, 50(6), 425-433. DOI: 10.1080/10971475.2017.1380115

- Gerxhani K. (2004). The informal sector in developed and less developed countries: A literature survey. Public Choice, 120(3-4), 267-300.

- Hart K. (1973). Informal income opportunities and urban employment in Ghana. The Journal of Modern African Studies, 11(1), 61-89.

- Roncolato L., Kucera D. (2014) Structural drivers of productivity and employment growth: A decomposition analysis for 81 countries. Cambridge Journal of Economics, 38(2), 399-424.

- Salin V.N., Narbut V.V. (2017). Informal employment of the population of Russia: Assessment of the scale and the impact on public finance of the country. Finance: Theory and Practice, 21(6), 60-69. DOI: https://doi. org/10.26794/2587-5671-2017-21-6-60-69 (in Russian).

- Sim W.J., Huam H.T., Rasli A., Lee T.C. (2011). Underground economy: Definition and causes. Business and Management Review, 1(2), 14-24.

- Solow R. (1956). A contribution to the theory of economic growth. Quarterly Journal of Economics, 70, 65-94.

- Solow R. (1957). Technical change and the aggregate production function. Review of Economics and Statistics, 39, 312-320.

- Voicu С. (2012). Economics and "underground" economy theory. Theoretical and Applied Economics, XIX, 7(572), 71-84.