Нефть в структуре топливного рынка Среднего Поволжья в начале XX в

Автор: Макушев Андрей Евгеньевич

Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist

Рубрика: Опыт плановой экономики

Статья в выпуске: 4 (43), 2018 года.

Бесплатный доступ

Введение. Смена технико-технологических ориентиров развития отечественной промышленности обусловила изменение приоритетов в потреблении топлива, ярко проявившееся в конце XIX - начале XX столетия. Наряду с дровами и древесным углем, в структуре промышленного потребления все более активную роль играет нефтяное топливо. Стремительный рост нефтедобычи, начавшийся с 1870-х гг., способствовал ее быстрому продвижению на топливном рынке. В данной статье проведен анализ роли нефти в топливно-энергетическом балансе территории Среднего Поволжья в начале XX в. В разрезе регионального рынка показана структура потребления нефти, а также ее значение в энергообеспечении промышленных предприятий. Материалы и методы. При решении поставленных исследовательских задач использовались архивные материалы, опубликованные данные официальной статистики, а также научная литература. Теоретико-методологическую основу исследования составили методы социально-экономической истории. Исследование проводилось на основе принципов историзма, объективности и системности. Необходимость обработки количественных данных обусловило использование статистического метода. Применение модернизационной теории позволило включить процессы развития рынка нефти и нефтепродуктов в тренд индустриальной модернизации. Результаты. Несмотря на нестабильность рынка нефти и нефтепродуктов, имевшей характер волнообразных колебаний, экономика Среднего Поволжья с 1880-х гг. все больше становится нефтяной. В решающей степени усилению «нефтяного» направления в российской энергетике начала XX в. способствовал быстрый рост нефтедобычи и нефтепереработки в Бакинском районе, стремительно изменившем структуру топливного рынка. Немаловажным фактором стало развитие рыночной инфраструктуры и транспорта, обеспечивавших быструю доставку нефти и нефтепродуктов потребителям губерний Среднего Поволжья. Однако под действием целого ряда факторов, решающим из которых стало резкое удорожание нефтяного топлива, происходило увеличение удельного веса на топливном рынке каменного угля, ставшее особенно заметным в начале второго десятилетия XX в. Обсуждение и заключение. В конце XIX - начале XX в. под влиянием усиливавшейся волны индустриальной модернизации происходила трансформация экономической структуры средневолжской провинции, включавшей все больше индустриальных черт. Одним из проявлений этого процесса был рост спроса на нефтяное топливо. До начала XX в. нефть в весовом измерении опережала по объему поставок донецкий каменный уголь, затем, под влиянием распространения акцизной системы на нефтяной рынок, а также ценовых факторов, выражавшихся в стремительном росте цен на нефть, приоритет потребителей меняется в пользу каменного угля, а в ряде случаев даже наблюдается повышение спроса на дрова. Правда, в промышленном сегменте экономики соотношение нефти и каменного угля было примерно равным, при незначительных колебаниях в ту или иную сторону. В целом же, переход к широкому использованию нефти в промышленности способствовал ускорению процессов индустриальной модернизации Среднего Поволжья, росту как количественных, так и качественных параметров развития фабрично-заводской промышленности.

Нефть, нефтепереработка, каменный уголь, топливный рынок, индустриальная модернизация, промышленность, среднее поволжье

Короткий адрес: https://sciup.org/147218437

IDR: 147218437 | УДК: 94.665.6/.7(470.40/.43)

Текст научной статьи Нефть в структуре топливного рынка Среднего Поволжья в начале XX в

Развернувшаяся в последней трети XIX в. новая волна промышленной революции постепенно включала в свой водоворот и Россию. В российской промышленности начала XX в. мы наблюдаем соседство нескольких технологических укладов. Для получения механической энергии, с одной стороны, продолжали использоваться водяные двигатели (колеса и турбины), а с другой - еще более активно продолжилось применение энергии пара, а также внедрялись электродвигатели и двигатели внутреннего сгорания, открывавшие уже новую эру производственно-технического развития.

Смена технико-технологических ориентиров развития отечественной промышленности обусловила изменение приоритетов в потреблении топлива, ярко проявившееся в конце XIX - начале XX столетия. Стремительный рост добычи нефти, начавшийся с 1870-х гг., способствовал быстрому ее продвижению на топливном рынке.

В данной статье проведен анализ роли нефти в топливно-энергетическом балансе территории Среднего Поволжья в начале XX в. В разрезе регионального рынка показана структура потребления нефти, а также ее значение в энергообеспечении промышленных предприятий.

Материалы и методы

При решении поставленных исследовательских задач использовались архивные материалы, опубликованные данные официальной статистики, а также научная литература. Теоретико-методологическую основу исследования составили методы социально-экономической истории. Решение поставленных задач обусловило применение как общенаучных (сравнительный анализ, обобщение, сопоставление), так и специально исторических (историко-генетический, историко-типологический) методов. Исследование проводилось на основе принципов историзма, объективности и системности. Необходимость обработки количественных данных обусловило использование статистического метода. Применение модернизационной теории позво- лило включить процессы развития рынка нефти и нефтепродуктов в тренд индустриальной модернизации.

Результаты

Несмотря на нестабильность рынка нефти и нефтепродуктов, имевшей характер волнообразных колебаний и приводившей в ряде случаев к снижению потребления нефти, экономика Среднего Поволжья с 1880-х гг. все больше становится нефтяной. В решающей степени усилению «нефтяного» направления в российской энергетике начала XX в. способствовал быстрый рост нефтедобычи и нефтепереработки в Бакинском районе, стремительно изменившем структуру топливного рынка. Немаловажным фактором стало развитие рыночной инфраструктуры и транспорта, обеспечивавших быструю доставку нефти и нефтепродуктов потребителям губерний Среднего Поволжья. Однако под действием целого ряда факторов, решающим из которых стало резкое удорожание нефтяного топлива, происходило увеличение удельного веса на топливном рынке каменного угля, ставшее особенно заметным в начале второго десятилетия XX в.

Обсуждение

На фоне изменения производственной организации и появления новых отраслей в конце XIX – начале XX в. постепенно происходила структурная перестройка промышленности Среднего Поволжья. Анализ ее технико-энергетической вооруженности свидетельствовал о сохранявшемся господстве пара и более активном использовании двигателей внутреннего сгорания, а также электрических двигателей и генераторов, хотя в оборудовании заводов еще встречалось и водяное колесо.

Естественно, все это порождало существенные изменения в топливной базе промышленности, что в свою очередь непосредственным образом отражалось на рынке энергоносителей. В его структуре наряду с дровами, древесным и каменным углем значительными темпами увеличивался удельный вес нефти и продуктов ее переработки.

Объемы потребления нефтяного топлива в двигателях внутреннего сгорания в начале XX в. неуклонно увеличивались. При этом наибольшая их часть использовала сырую нефть. Благодаря изобретательскому мастерству русских инженеров и мастеров удалось сконструировать, а затем и наладить массовое производство нефтяных двигателей, получивших широкое распространение в России под названием «русский дизель». Анализ энерговооруженности фабрик и заводов Среднего Поволжья свидетельствует о довольно активном внедрении такого рода силовых установок в промышленное производство. Подавляющее большинство промышленных предприятий Среднего Поволжья в начале XX в. оснащалось именно такого типа двигателями. Например, в 1908 г. в Казанской, Пензенской, Самарской и Симбирской губерниях действовало 79 нефтяных, 7 керосиновых и 7 керосино-бензиновых двигателей1.

При этом наиболее активно силовые установки в виде двигателей внутреннего сгорания использовали владельцы так называемых «новых» производств, набиравших обороты на волне ускорившейся индустриальной модернизации в конце XIX – начале XX в.

В производствах, традиционно присутствовавших в отраслевой структуре Среднего Поволжья, владельцы использовали тактику «комбинированного» использования силовых установок разного типа, применявшихся для получения механической энергии. Например, на суконных предприятиях уже к середине XIX в. довольно часто можно было увидеть соседство водяных колес и паровых машин [1–6]. В конце XIX – начале XX в. к этому «симбиозу» добавились нефтяные и керосино-бензиновые двигатели. Использование энергии падающей воды было обусловлено тем, что владельцы предприятий не торопились отказываться от дешевого способа получения механической энергии, не требовавшего дополнительных затрат на приобретение топлива. Одновременное применение паровых машин, а также нефтяных и керосино-бензиновых двигателей, было, по всей видимости, связано с политикой диверсификации в области закупки и использования энергоносителей. Ориентируясь на разные виды топлива, владельцы варьировали степень загруженности различных типов двигателей в зависимости от конъюнктуры топливного рынка.

Как видно из приведенных выше данных, в начале XX в. наблюдался рост интенсивности внедрения двигателей внутреннего сгорания на промышленных предприятиях Среднего Поволжья, породивший потребность в нефтяном топливе. Кроме этого, так называемые «нефтяные остатки» уже с 1880-х гг. начали широко использоваться для нагревания паровых котлов различного назначения. В результате происходят изменения на топливном рынке, в структуре которого появляется довольно быстро растущий сегмент.

О том, какую позицию на поволжском рынке в начале XX в. занимало нефтяное топливо, свидетельствуют отчеты о деятельности Самарского биржевого комитета. В частности, на его заседаниях в 1914 г. подчеркивалось, что «нефть является движущим нервом местного судоходства, местных железных дорог, мельниц, заводов и фабрик, настолько важным, что если бы, допустим, прекратился подвоз ее, то почти вся торговопромышленная жизнь приостановилась бы, что равно стихийной катастрофе»2.

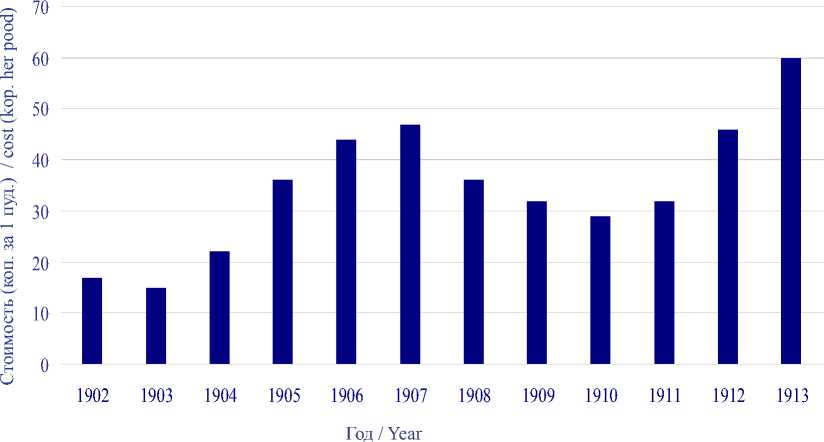

По данным Самарского биржевого комитета, с 1902 по 1913 г. динамика цен на мазут носила весьма неустойчивый характер, испытывая ярко выраженные колеба-

Рис. 1 Динамика изменения среднегодовых цен на нефтяные остатки (мазут) в Самаре по данным Самарского биржевого комитета (коп. за пуд) /

Dynamics of changes in average annual prices for oil residues (fuel oil) in the city of Samara according to the data of the Samara Exchange Committee (kop. per pood)

ния как в сторону роста, так и в сторону падения (табл. 1).

Как видно из рис. 1. на протяжении 1902–1912 г. самарский нефтяной рынок не отличался стабильностью. Наиболее выгодная конъюнктура цен для потребителей сложилась в 1903 г., когда среднегодовая стоимость нефтяных остатков (мазута) составила 15 коп. за пуд. На пике волны роста с 1903 по 1907 гг. этот показатель возрос до 47 коп., а после непродолжительного па- дения к 1910 г. в результате новой стадии подъема достиг предельных значений, составив в 1913 г. 60 коп., а в некоторые месяцы достигая и 65 коп. за пуд.

Причем колебания наблюдались не только в межгодовые, но и во внутригодовые интервалы. В течение только 1905 г. цены на мазут увеличились более чем на 160 %: в январе они составляли 23 коп., в сентябре возросли до 49 коп., а в декабре – до 60 коп. за пуд3.

Таблица 1

Динамика изменения среднегодовых цен на нефтяные остатки (мазут) в Самаре по данным самарского биржевого комитета (коп. за пуд.)*

Table 1

Dynamics of changes in average annual prices for oil residues (fuel oil) in the city of Samara according to the data of the Samara Exchange Committee (kop. per pood)

|

Год / Year |

1902 |

1903 |

1904 |

1905 |

1906 |

1907 |

1908 |

1909 |

1910 |

1911 |

1912 |

1913 |

|

Стоимость / Cost |

17 |

15 |

22 |

36 |

44 |

47 |

36 |

32 |

29 |

32 |

46 |

60 |

* Докладная записка о дороговизне нефтяного топлива : на VIII Всероссийский съезд представителей биржевой торговли и сельского хозяйства. – Самара ; М., 1914. – С. 4.

Самарский биржевой комитет, как видно из протокола его заседаний, выражал обеспокоенность в связи с наблюдаемым в 1912–1913 гг. скачкообразным ростом цен на нефтяное топливо, называя его «...бедствием по той силе, с какой он губительно отразился на состоянии русской промышленности и благосостоянии населения»4.

Говоря о негативном влиянии удорожания цен на нефтепродукты, Самарский биржевой комитет приводит данные авторитетного российского профессора Грине-вицкого, по расчетам которого повышение цен на топливо в 1912 г. заставило русскую промышленность произвести переплату колоссальной суммы - около 100 млн руб.5

Необходимо отметить, что в обсуждении указанного вопроса члены биржевого комитета совершенно игнорировали действие естественно-рыночных факторов. Они совершенно не учитывали тот факт, что обнаружившееся к началу второго десятилетия XX в. повышение цен имело в том числе и экономическую природу, было обусловлено улучшением общей хозяйственной конъюнктуры. Поворот в сторону оздоровления рынка наметился в середине лета 1909 г. Во второй половине года наблюдался подъем в большинстве промышленных отраслей страны. Например, российское хлопчатобумажное производство оказалось в сравнении со странами Запада в более выгодном положении вследствие рекордного урожая хлопка в Туркестане. Покупательная способность населения несколько возросла благодаря прекрасным урожаям хлебов6.

Кроме того, общий рост промышленности и развитие транспорта, осуществлявшиеся прежде всего за счет технического перевооружения и машинизации производства, стимулировали спрос на топливо. Все это в определенной степени позволяет говорить о своего рода «созревании» рынка нефтепродуктов и складывании достаточно устойчивой и взаимозависимой системы «спрос – предложение». Общая тенденция повышения стоимости нефтепродуктов была напрямую связана с увеличением его потребления, и прежде всего благодаря более активному переходу на новый, более удобный в применении вид топлива. Причем это было обусловлено не только внедрением двигателей внутреннего сгорания, работавших как на сырой нефти, так и на керосине. Нефтепродукты начинают наряду с дровами и углем применяться в качестве топлива для паровых котлов и газогенераторных установок. Рост потребности в последних обусловлен также начавшимся в начале XX в. процессом электрификации и внедрения динамо-машин (электрогенераторов).

Представленная динамика изменения цен на нефтепродукты на самарском рынке вполне объяснима с точки зрения такого научно-исследовательского направления, как «анализ экономической динамики», которое весьма популярно и у историков. Волны колебаний цен на нефтепродукты отражают изменение общей экономической ситуации в стране и могут быть вполне сопоставимы с волнами экономических кризисов. Пик падения цен на нефтепродукты в Самаре хронологически совпал с периодом общероссийского кризиса 1900–1903 гг. Очевидно, перегрев экономики, связанный с промышленным подъемом 1893–1899 гг., породил традиционную для капитализма проблему перепроизводства. Последовавший спад в промышленности снизил потребности в топливе, что незамедлительно отразилось на его рыночной стоимости в сторону снижения. В период последовавшей за этим депрессии самарский рынок нефтепродуктов вновь испытывает постепенный рост. Правда, в период депрессии российской экономики, длившейся, по мнению исследователей, до 1909 г. [12, с. 65], мы наблюдаем новую конъюнктурную волну на самарском рынке нефтепродуктов. С 1903 по 1907 г. стоимость мазута возросла на 213 % (с 15 до 47 коп. за пуд.), а к моменту начала начавшегося экономического оживления в 1910 г. снизилась на 38,3 % (до 29 коп. за пуд). В последующем логика движения кривой средних цен на рынке нефтепродуктов в Самаре укладывалась в общую тенденцию наблюдавшегося в 1910–1913 гг. промышленного подъема в России. С 1910 по 1913 г. данный показатель вырос на 107 % (с 29 до 60 коп. за пуд) (см.: табл. 1, рис. 1).

На конъюнктуру цен влияли и другие факторы. В частности, начавшийся подъем цен на мазут в 1905 г. был во многом спровоцирован подъемом рабочего движения. С началом революционных событий 1905 г. объемы производства нефтепродуктов в Бакинском районе стремительно снижались.

Если в 1904 г. работали 55 нефтеперегонных заводов (13 не действовало), то в 1905 г. – только 44 (24 не действовали). Это привело к существенному падению производства. В 1904 г. нефтеперерабатывающие заводы произвели около 142 млн пудов керосина, 14 млн пудов смазочных масел и 319 млн пудов мазута, а уже через год производство керосина упало более чем вдвое, примерно до 63 млн пудов, смазочных масел – до 9 млн пудов, а мазута – до 201 млн пудов7.

Наибольший спад в 1904-1905 гг. наблюдался в производстве очищенного керосина и составил почти 55 %. При этом общее падение производства нефтепродуктов составило 42,3 % (табл. 2).

Необходимо отметить, что указанное снижение доли нефти на рынке энергоносителей не обошлось без влияния правительственной политики, которая прямо или косвенно оказывала воздействие на развитие нефтяного рынка, причем часто не всегда благотворное. Предметом повышенного внимания правительственных кругов нефтяная отрасль становится в 1870-х гг. Именно с этого времени можно говорить о начале промышленной добычи нефти в России. На волне довольно стремительного роста спроса на нефть и нефтепродукты как на мировом, так и на российском рынке, происходит существенная коррекция государственной политики в отрасли. В условиях оживления предпринимательской активности в данной отрасли в 1872 г. было решено отказаться от откупной системы предоставления прав на разработку нефтяных месторождений. На протяжении 1872–1892 гг. действовало правило «горной свободы» при осуществлении геолого-разведывательных работ на казенных землях, где наличие нефти еще не было доказано. При этом казна взимала с предпринимателей в казну ежегодную арендную плату в размере 10 руб. с десятины. При этом уже разведанные месторождения сдавались с торгов частным лицам за единовременную плату в бессрочную аренду («впредь до выработки»)8.

Такого рода либерализация государственной политики в нефтяной отрасли привела к стремительному увеличению добычи нефти. В частности, на Бакинских промыслах с 1872 по 1882 г. этот показатель вырос с 1 535 981 до 50 507 723 пудов. При этом цены на бакинскую нефть резко пошли вниз, упав примерно за этот же период с 45 до 2 коп. за пуд [14, с. 31]. Столь резкое увеличение предложения на нефтяном рынке не сопровождалось пропорциональным ростом спроса. Промышленность и транспорт, являвшиеся основными потребителями нефти и нефтепродуктов, не могли обеспечить столь высоких показателей развития.

В 1872–1892 гг. основным принципом торгов была единовременная плата в де-

Таблица 2

Сравнительные данные объемов нефтепереработки в Бакинском нефтедобывающем районе в 1904–1905 гг.

Table 2

Comparative data of refining volumes in the Baku oil-producing region in 1904-1905

|

Вид продукции / Type of product |

Объемы производства, пуд. / Production volumes, poods |

Размеры падения производства / Dimensions of production decline |

||

|

1904 г. |

1905 г. |

пуд. / pood |

% |

|

|

Очищенный керосин / Purified kerosene |

141 706 292 |

62 990 812 |

77 715 480 |

54,8 |

|

Смазочные масла / Lubricating oils |

14 021 604 |

8 839 355 |

5 182 249 |

37 |

|

Бензин / / Petrol |

311 271 |

257 049 |

54 222 |

17,4 |

|

Нефтяные остатки (мазут) / Oil residues (fuel oil) |

318 609 184 |

200 748 255 |

117 860 929 |

37 |

|

Итого / Total |

474 648 351 |

272 835 471 |

200 812 880 |

42,3 |

* Свод отчетов фабричных инспекторов за 1905 г. – СПб., 1908. – С. VII.

нежной форме, после чего она была заменена на «попудную», взимаемую в виде определенной части реализуемой нефти [13, с. 41].

Довольно существенные изменения в инструментарии регулирования нефтяного рынка, проводимые преимущественно в фискальных целях, наблюдались в первом десятилетии XX в. С 1900 г. для усиления конкуренции на рынке нефтедобычи и увеличения собственных выгод правительство вводит аукционный принцип долевой аренды, в соответствии с которым тот или иной нефтеносный участок доставался тому, кто предлагал наиболее высокий процент отчисления в казну добытой нефти. Это привело к спекуляциям нефтепромышленников, которые в погоне за новыми месторождениями искусственно заявляли более высокий размер попуд-ной платы, о чем заявляли сами участники торгов [13, с. 41].

В результате принятые меры имели скорее обратный эффект. Вместо усиления конкурентной составляющей наблюдалась монополизация нефтедобывающей отрасли. Рост издержек на арендную плату и стремление выполнить перед госу- дарством заявленные на торгах обязательства незамедлительно способствовали повышению цен на нефть и нефтепродукты, что создало серьезные трудности для потребителей. Причем в решающей степени столь резкая динамика была обусловлена факторами неэкономического порядка и в меньшей степени была обусловлена повышением реального спроса. «Нефтяной кризис» первого десятилетия ХХ в. вновь инициировал поиск альтернативных вариантов торгов на казенные нефтеносные земли, в котором наряду с правительством учувствовали крупные потребители нефти и нефтепромышленники. Повышенную заинтересованность в ходе бурного обсуждения вариантов выхода из этой затруднительной ситуации проявили поволжские предприниматели, в числе которых наиболее активными были судовладельцы. Считая рост цен на нефть и нефтепродукты результатом монополизации и возникшей вследствие этого «дискриминации» мелкого и среднего бизнеса, они предлагали как различные варианты демонополизации нефтяной отрасли, так и план установления государственной монополии на добычу нефти и торговлю нефтепродуктами («казенная нефтяная регалия»)9.

Трудности, связанные с ростом цен на нефть и нефтепродукты, побуждали поволжских предпринимателей выступать с весьма смелыми инициативами. В частности, на заседаниях биржевых комитетов на исходе первого десятилетия ХХ в. они предлагали амбициозный план объединения «потребителя и добывателя в одном лице», высказывая желание непосредственного участия в нефтедобыче. Реализация указанного плана предполагала создание Союза волжских промышленников, в распоряжение которого правительство должно было предоставить участки под добычу нефти в Бакинском и Грозненском районах. Планируя выполнять все существовавшие на тот момент налоговые обязательства перед казной (в виде определенного процента от общего объема добычи), волжские промышленники рассчитывали построить нефтеперерабатывающие заводы, а производимые нефтепродукты поставлять в казну [13, с. 42].

Однако данный проект встретил резко отрицательную реакцию, прежде всего со стороны бакинских нефтепромышленников, которые восприняли данную инициативу как нечестную конкуренцию. Последние обвинили поволжских предпринимателей в преследовании узкокорпоративных интересов путем получения от казны «скидки, которая должна составить и их законную прибыль»10.

Что касается последствий повышения цен на нефтепродукты, то особенно негативно оно повлияло на положение промышленников и судовладельцев. Причем последние «…были вынуждены поднять фрахты, которые ложатся новой пеней на транспортные грузы и их потребителей»11.

Отмечается и сокращение потребления нефтепродуктов главным потребителем этого топлива в России – волжским судоходством. Если в 1904 г. в совокупности было потрачено 70 млн пудов мазута, то в 1912 г. – только 40 млн пудов (снизилось на 43 %).

Столь нестабильное положение на нефтяном рынке, выражавшееся в существенном колебании цен на нефтяное топливо, непосредственным образом отражалось на объемах его потребления как в целом в Российской империи, так и на территории Среднего Поволжья.

Как видно из данных табл. 3, с 1904 г. по 1908 г. под влиянием растущих цен потребление нефтяного топлива в Среднем Поволжье снизилось с 13 539 000 до 11 000 000 пудов, а в целом по Российской империи падение было еще более ощутимым – с 153 279 000 до 102 820 000 пудов. К 1911 г. этот на фоне снижения цен на нефть объемы ее потребления в Среднем Поволжье выросли до 16 612 000 пуда (по Российской Империи до 144 324 000 пудов), однако вновь проявившийся рост цен к 1912 г. снизил потребление в Среднем Поволжье до 15 527 000 пудов (по Российской империи до 127 605 000 пудов) [7, с. 98–99].

На заседаниях Самарского биржевого комитета в 1914 г. отмечалось, что «...непомерное вздорожание нефтяного топлива с резкими капризными колебаниями вызвали значительные потрясения, как в железнодорожном хозяйстве, так и среди самарских торгово-промышленных предприятий, которые, наконец, решили дальше не подвергать свои балансы капризной зависимости от нефтяных цен и приступили к фактическому переходу на уголь, хотя переделка машин для твердого топлива и складов хранения влечет большие расходы, не всем доступные»12.

Таблица 3

Динамика потребления нефтяного топлива в Среднем Поволжье и Российской империи в начале XX в. (тыс. пудов)* Table 3

Dynamics of fuel oil consumption in the Middle Volga region and the Russian Empire at the beginning of the 20th century (thousand pood)

|

1904 г. |

1908 г. |

1909 г. |

1910 г. |

1911 г. |

1912 г. |

|

|

Среднее Поволжье / the Middle Volga region |

13 539 |

11 000 |

12 000 |

13 176 |

16 612 |

15 527 |

|

Итого по Российской империи / Total for the Russian Empire |

153 279 |

102 820 |

108 737 |

125 787 |

144 324 |

127 605 |

* Дьяконова И. А. Нефть и уголь в энергетике царской России в международных сопоставлениях. – М.

: РОССПЭН, 1999. – С. 98–99.

В частности, «непомерные колебания» в ценах на нефть и нефтепродукты вызвали в 1914 г. переход на твердое топливо крупных промышленных предприятий Самары. В частности, Жигулевский пивоваренный завод закупил 500 000 пудов южного антрацита, практически удовлетворив все основные потребности в топливе до следующей навигации. Правда, для некоторых производственных операций все-таки были закуплены нефтепродукты в количестве 57 820 пудов13.

Маркетинговая политика в области закупок топлива, проводимая Богатовским сахарорафинадным заводом, была не постоянной, колеблясь между нефтью и каменным углем. Например, если в 1912 г. было закуплено около 300 000 пудов нефтяных остатков, то в 1913 г. предпочтение было отдано «южному антрациту», стоимость которого составила 25,5 коп. за пуд. Нефть же на самарском рынке торговалась в 1913 г. по 44 коп. за пуд14. В 1914 г. вновь приоритет был отдан «жидкому» топливу, которого было закуплено 250 000 пудов по цене 46,5 коп. В то же время Ти-машевский сахарный завод в 1914 г., наоборот, не производил закупок нефтяного топлива, перейдя на каменный уголь15.

Под влиянием процессов «углеизации» экономики в начале XX столетия трансформировалась структура топливно-энергетического баланса России в целом. Проводя сопоставление с 1900 г., мы видим увеличение к 1908 г. в структуре потребления Российской империи роли каменного угля (с 28,0 % до 55,2 %), и наоборот, падение роли нефти (с 41,7 до 12,1 %). При этом доля дров осталась примерно на том же уровне, но все же увеличилась – с 20,4 до 25,6 %. С 1,2 до 3,4 % возросло значения древесного угля, а роль торфа, наоборот уменьшилась с 8,7 % в 1900 г. до 3,7 % в 1908 г. [7, с. 97]

Как следует из приведенных данных топливно-энергетический баланс Российской Империи в 1900 г. был гораздо больше «нефте-изирован» чем в 1908 г., когда обнаруживается ярко выраженная «углеизация». Но в любом случае «дровяным», как считали некоторые исследователи» его назвать никак нельзя.

Тем не менее, в начале XX в. нефть заняла прочное место в энергообеспечении важнейших сфер экономики и транспорта. К 1913 г. удельный вес нефти в общем балансе потребляемого в России топлива в промышленности составлял 50 %, на железных до- рогах – 29 %, водном транспорте –18,3 %, на электростанциях – 60 % [15, с. 308].

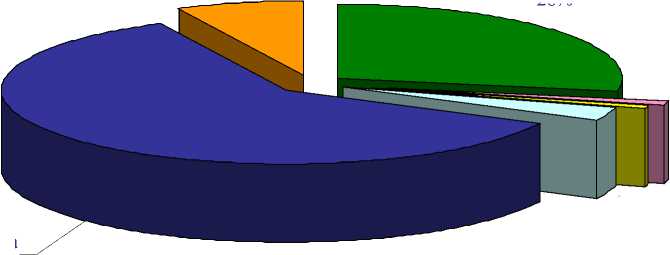

Анализ общего топливно-энергетического баланса территории Среднего Поволжья в 1913 г. в разрезе всех сфер жизнедеятельности населения, в том числе и бытовых, связанных главным образом с отоплением жилищ, представлен в следующей диаграмме, составленной на основе опубликованных данных официальной статистики.

Как видно из приведенной диаграммы (рис. 2), топливно-энергетический баланс территории Среднего Поволжья к 1914 г. оставался преимущественно «дровяным». Около 60 % от общего объема потребляемого в регионе топлива приходилось на дрова, затем шли каменный уголь (28 %) и нефть (7 %). Однако с учетом того, что дрова широко использовались в России для отопления жилищ, их значение в топливно-энергетическом балансе российской экономики не следует переоценивать. В производственно-экономической сфере, и прежде в ее промышленном сегменте, удельный вес каменного угля и нефти в структуре потребления топлива был гораздо выше.

В структуре потребления нефти в средневолжских губерниях промышленные предприятия играли наиболее весомую роль. В качестве примера приведем статистику по Казани за 1913–1914 гг. (табл. 4).

Как видно из табл. 4, в 1913–1914 г. в числе крупнейших потребителей нефти в Казани значились казенный пороховой завод, а также промышленные предприятия Алафузовых и Крестовниковых. В 1913 г. на них приходилось 2 100 000 пудов нефтяных остатков и 333 000 пудов сырой нефти, что составляло соответственно 75,5 % и 74,0 % от общих объемов потребления Казани. В целом в 1913 г. на промышленный сектор экономики в общей сложности приходилось 86 % нефтяных остатков и 77 % сырой нефти, потребляемых городом.

Обращает на себя внимание рост потребности промышленных предприятий в «жидком» топливе. За один год потребление нефтяных остатков в городе выросло на 14,0 %, а сырой нефти – на 6,5 %. При этом потребление нефтепродуктов промышленными предприятиями увеличилось на 22,5 % (с 2 395 000 до 2 930 000 пудов), а сырой нефти – на 8,5 % (с 348 000 до 377 000 пудов). Основная доля прироста приходилась на Казанский пороховой завод и промышленные предприятия акционерного общества Алафузовых. Во многом это было связано с начавшейся Первой мировой во-

Дрова 60%

Нефть 7%

Уголь 28%

Кокс 1%

Древесный уголь

Торф 1%

3%

Рис. 2 Структура топливного рынка Среднего Поволжья в 1913 г.* / The structure of the fuel market of the Middle Volga region in 1913

Таблица 4

Потребление нефти и нефтепродуктов в г. Казань в 1913–1914 гг. (пуд)*

Table 4

Consumption of oil and petroleum products in the city of Kazan in 1913–1914 (in pood)

|

Потребители / Consumers |

Объемы потребления / Volume of consumption |

|||

|

1913 г. |

1914 г. |

|||

|

Нефтяные остатки / Oil residues |

Сырая нефть / Raw oil |

Нефтяные остатки / / Oil residues |

Сырая нефть / Raw oil |

|

|

Пороховой завод / Powder plant |

1 300 000 |

25 000 |

2 000 000 |

40 000 |

|

Алафузовский завод / Alafuzov plant |

300 000 |

8 000 |

320 000 |

30 000 |

|

Завод Крестовникова / Krestovnikov factory |

500 000 |

300 000 |

500 000 |

300 000 |

|

Завод Ушакова / Ushakov plan |

85 000 |

– |

110 000 |

– |

|

Швейное заведение Александрова / Aleksandrov’s sewing establishment |

120 000 |

– |

– |

– |

|

Швейное заведение Петцольда / Petzold’s sewing establishment |

– |

10 000 |

– |

– |

|

Дрожжевой завод № 1 / Yeast Plant No. 1 |

50 000 |

5 000 |

– |

7 000 |

|

Дрожжевой завод № 2 / Yeast Plant No. 2 |

40 000 |

– |

– |

– |

|

Лечебница / Therapeutic hospital |

90 000 |

– |

90 000 |

– |

|

Общество «Газ и электричество» / Society “Gas and Electricity” |

– |

90 000 |

– |

90 000 |

|

Казанский университет и клиника / Kazan University and Clinic |

60 000 |

– |

20 000 |

– |

|

Монополия / Monopoly |

25 000 |

– |

20 000 |

– |

|

Промышленное училище / Industrial College |

15 000 |

– |

3 000 |

– |

|

Коммерческое училище / Commercial School |

20 000 |

– |

– |

– |

|

Женские высшие курсы / Women’s Higher Courses |

– |

– |

4 000 |

– |

|

Художественная школа / Art school |

15 000 |

– |

– |

– |

|

Ветеринарный институт / Veterinary Institute |

60 000 |

– |

6 000 |

– |

|

Смоленцев (частный дом) / Smolentsev (private house) |

10 000 |

– |

– |

– |

|

Молоков (частный дом) / Molokov (private house) |

4 000 |

– |

– |

– |

|

Смирнов (частный дом) / Smirnov (private house) |

4 000 |

– |

– |

– |

|

Техническое училище / Technical School |

12 000 |

– |

– |

– |

|

Барабанов (частный дом) / Barabanov (private house) |

3 000 |

– |

– |

– |

|

Краснов (производство колесной мази) / Krasnov (production of wheel ointment) |

20 000 |

– |

20 000 |

– |

|

Каменецкий (производство колесной мази) / Kamenetsky (production of wheel ointment) |

– |

12 000 |

– |

12 000 |

|

Бани Данилова / Danilova’s Bathhouse |

10 000 |

– |

10 000 |

– |

|

Мухминов (частный дом) / Mukhminov (private house) |

5 000 |

– |

– |

– |

|

Шамовская лечебница / Shamov clinic |

12 000 |

– |

12 000 |

– |

|

Государственный банк / National Bank |

– |

– |

25 000 |

– |

|

Борисов (лавочник) / Borisov (shopkeeper) |

20 000 |

– |

20 000 |

– |

|

Итого / Total |

2 780 000 |

450 000 |

3 161 000 |

479 000 |

|

+ 381 000 |

+ 29 000 |

|||

* Краткий очерк состояния нефтяной промышленности // Съезд нефтепромышленников, Совет. 1914 г. – 1914. – С. 116.

йной, обусловившей размещением на них новых государственных заказов. Этому способствовала продолжившаяся механизация и машинизация производства. В частности, на Алафузовском заводе в 1914 г. был установлен мощный «русский дизель», работавший на сырой нефти. В результате потребность в ней за год возросла с 8 000 до 30 000 пудов. На промышленном предприятии Крестовниковых в 1914 г. устанавливался газогенератор, также работавший на сырой нефти16.

Данные таблицы показывают в числе потребителей нефти и нефтяных продуктов частные дома, учреждения здравоохранения и образования. Многие из них практически полностью перешли на водяную систему отопления помещений, используя для нагревания котлов главным образом нефть и нефтяные остатки. С технической точки зрения это выглядело весьма рентабельно, так как равное по весу количество нефти по технической теплотворности (калорийности) примерно в 1,8 раза превосходит каменный уголь и в 3,3 раза – самые качественные сухие дрова. К тому же нефть более компактна и гораздо более транспортабельна, чем уголь, позволяя расходовать для перевозки значительно меньшее количество железнодорожных составов и судового тоннажа [7, с. 109].

Приведенная статистика реализации нефтяного топлива в Казани включала в себя только данные по так называемому «береговому» сбыту, не учитывая продажи с так называемых «машинок» (топливных насосов для загрузки-отгрузки нефти, устанавливаемых на нефтеналивных танкерах, непосредственно с которых осуществлялась продажа нефти и нефтепродуктов, главным образом пароходным компаниям и торговцам-посредникам). Ее объемы были даже существенно выше по сравнению с «берего- вой» торговлей, составляя в среднем почти 8 000 000 пудов за каждый анализируемый год. В частности, в 1914 г. таким образом было реализовано 7 741 000 пудов нефтяных остатков и 40 000 пудов сырой нефти17.

В Самаре среди промышленных заведений довольно крупным потребителем нефтяного топлива был Богатовский сахарорафинадный завод, закупивший в 1914 г. 250 000 пудов нефтяных остатков по цене 46,5 коп.18

В Симбирской губернии в 1914 г. большую партию нефтяных остатков в 800 000 пудов (по 46 коп. за пуд) закупило земство для строящегося в г. Сенгилее цементного завода19.

Что касается торговли керосином, то в 1913 г. в Казани его было реализовано 232 955 пудов, а в 1914 г., 163 200 пудов, т. е. на 69 755 пудов или 30 %, меньше. Столь существенное падение спроса привело к некоторому снижению цен на керосин. В этих условиях обострилась конкуренция между основными игроками на казанском рынке – акционерными обществами «Волга» и «Мазут». О ее характере свидетельствует развернувшаяся борьба за поставку казанской лечебнице 60 000 пудов керосина. Общество «Мазут» уже практически заключило сделку в расчете стоимости 67 коп. за пуд, когда вмешалось общество «Волга» с предложением в 64 коп. за пуд. В свою очередь общество «Мазут» приняло «вызов», в результате чего обе стороны продолжили взаимное демпингование. В итоге общество «Волга» выиграло тендер с предложением цены за пуд керосина, зафиксировав ее на отметке в 54 коп.20

Обращает на себя внимание тот факт, что поставленный в 1914 г. Казанскому пороховому заводу керосин обошелся казне в гораздо большую сумму – 73 коп. за пуд. По всей видимости, данный факт свидетель- ствует о плохой организации государственных закупок и достаточно низкой эффективности работы управленческого аппарата завода, не исключая нарушений и злоупотреблений ответственных лиц 21.

С 1915 г. на казанском нефтяном рынке появляется новый игрок – предприниматель Асадуллаев. Осенью 1914 г. он построил резервуар для нефтяных остатков вместимостью 250 000 пудов. Отчасти это было связано со стремлением занять освободившуюся «нишу» после продажи нефтетор-говцем Черных в 1914 г. своего дела обществу «Волга» и «Восточному обществу»22.

Несмотря на рост оборотов торговли нефтью и нефтепродуктами, традиционные виды топлива, например дрова, не торопились уходить с топливного рынка. Они были своего рода топливной «подушкой», играя роль компенсатора в случае резких скачков цен на другие виды топлива. За исключением двигателей внутреннего сгорания, для действия которых использовалась сырая нефть или керосин (гораздо реже бензин), в других случаях дрова довольно легко могли стать альтернативой любому другому топливу.

В этом смысле в Среднем Поволжье, в конце XIX – начале XX в. обладавшем сравнительно обширными площадями лесных ресурсов, дрова оставались наиболее доступным видом топлива. В силу этого сохранялась относительная стабильность предложения дров на рынке. Например, в Казани в 1914 г. стоимость сосновых дров в течение года составляла 33-37 руб., березовых – 38–42 руб. за пятерик, что считалось «относительно дешево»23.

В условиях роста цен на нефтяное топливо наметилось даже повышение спроса на дрова. Как отмечалось на заседаниях Самарского биржевого комитета в 1913–1914 гг. «…в верховьях Волги и в ее северных притоках фабрики и заводы, а затем и пароходы, стали возвращаться к дровяному топливу»24. В результате в начале второго десятилетия XX в. в Волжском бассейне усилились масштабы вырубки частных и казенных лесов.

Новый тренд технико-технологического развития, энергетической основой которого становилась нефть, применительно к России имел свою специфику. Относительно низкая себестоимость добычи нефти (в силу неглубокого залегания месторождений и значительного количества «фонтанирующих» скважин) и сравнительная дешевизна нефтепродуктов обусловили весьма широкое их использование не только для приведения в действие двигателей, но и в качестве обычного топлива.

Необходимо отметить, что в структуре нефтяного рынка преобладающе значение имели нефтяные остатки (мазут). Это было обусловлено несколькими факторами. Добываемая на бакинских месторождениях нефть была насыщена тяжелыми фракциями, поэтому при ее перегонке оставалось большое количество отходов – «нефтяных остатков», основную часть которых составлял мазут. Их большое количество во многом было обусловлено несовершенством технологии перегонки нефти, не позволявшим осуществлять ее глубокую переработку. На заре эпохи крекинга главным продуктом, получаемым из нефти, был керосин («осветительное масло»). При переработке тяжелой бакинской нефти выход керосина составлял 20-30 %, а оставшаяся часть уходила в отходы. Именно данное обстоятельство обусловило массовое использование нефтяных остатков в качестве топлива как альтернативы каменному углю и дровам [7, с. 5–6, 53–54].

Кроме того, возможность массового промышленного использования нефтяных остатков была связана с изобретением и массовым производством топливных форсунок (топливных инжекторов). Нефтяное топливо, проходящее через указанное устройство, распылялось при помощи сжатого воздуха, что позволило весьма эффективно сжигать его в паровых котлах. Это во многом обусловило активное использование нефтяного топлива на промышленных предприятиях, а также на транспорте (пароходах и паровозах) [9, с. 137].

Нефтяное топливо использовалась и в других целях. В частности, созданное в 1897 г. бельгийское акционерное общество «Газ и электричество города Казань» построило первую центральную электростанцию постоянного тока, оснащенную двумя газомоторными двигателями мощностью 60 л. с. каждый. Для приведения их в движение использовался газ, вырабатываемый из нефти и антрацита [8, с. 5–6].

Многие исследователи, обращая внимание на указанный факт, говорили о том, что значительная часть нефти использовалась крайне неэкономично и неэффективно. В России, где потребление нефти в начале XX в. производилось в больших объемах, чем во всей Западной Европе, она массово сжигалась под паровыми котлами. Причем далеко не все они являлись частью паровых двигателей. Очень часто их использовали для отопления помещений [7, с. 127].

Против такого положения дел уже в конце XIX в. решительным образом выступал великий русский ученый Д. И. Менделеев. Он считал, что это было обусловлено сиюминутными выгодами и противоречило экономическим интересам России. По его мнению, необходимо более рационально использовать нефтяные остатки, вырабатывая из них «ценнейшие продукты», а также развивать технологии более глубокой переработки нефти [10, с. 645, 587; 11, с. 693].

В определенной степени увеличению роли нефтяных остатков в топливно-энергетическом балансе страны содействовала промышленная политика. Как уже было отмечено, российское государство с самых первых шагов развития нефтеперерабатывающей отрасли осознавало перспективы контроля над быстро растущей нефтепромышленностью, прежде всего с точки зрения реализации фискальных интересов. В 1888 г. правительство облагает керосин как продукт широкого спроса акцизом в 40 коп. с пуда. Такого рода налоговая корректива оказывает влияние на приоритеты нефтепромышленников, для которых торговля керосином становится менее привлекательной, чем сбыт сырой нефти и нефтяных остатков. Причем это было отмечено в официальных статистических отчетах начала XX в., где говорится, что уже с 1893 г. бакинская промышленность стала не «керосиновой», а «мазутною», каковой она оставалась и в 1913 г. [7, с. 131].

Переработка нефти с 1880-х гг. была передана под контроль акцизного ведомства и довольно жестко контролировалась. В обязанности сотрудников указанного ведомства входило выявление и пресечение несанкционированных попыток перегонки нефти, предпринимаемых предпринимателями в целях избежать платежа акциза.

Именно такого рода случай был зафиксирован контролером 1-го акцизного округа Симбирской губернии Макаровым в протоколе от 1889 г., составленном в присутствии помощника пристава и двух городовых. Из него следует, что во дворе мыловаренного завода временного купца Василия Матвеевича Булычева размещен перегонный аппарат для получения из нефтяных остатков «осветительного масла» (керосина). Причем это было сделано нелегально и никаких сведений в акцизное ведомство подано не было. Проведенное следствие показало, что инициатором данного «инновационного» проекта был приказчик владельца завода, кузнецкий мещанин Мустафа Кулахметьев25. По его словам, аппарат был устроен в 1889 г. с целью получения масел для производства «…колесной мази высшего сорта» и лишь дважды запускался в действие - 5 и 10 декабря. Из 30 ведер нефтяных остатков было произведено 5 ведер масла первого сорта и 19 ведер второго сорта. Кроме этого, с помощью аппарата перегонялась древесная смола для получения дегтярного масла, используемого также для изготовления «колесной мази»26.

Со слов обвиняемого, дело оказалось невыгодным и больше он этим не занимался. Однако контролер Макаров нашел четыре бочки нефтяных остатков, вес которых составил около 90 пудов. Наличие столь внушительных запасов мазута позволило сделать заключение о недвусмысленных намерениях М. Кулахметьева продолжить его переработку в коммерческих целях.

В результате к обвиняемому были применены штрафные санкции. На основании правил об акцизе с «осветительных нефтяных масел» (керосина) от 21 декабря 1887 г. на М. Кулахметьева было наложено взыскание в сумме 20 руб. Сам «...нефтяной аппарат был сдан Кулахметьеву на хранение, с обязательством производить перегонку нефтяного масла только с разрешения акцизного правления». Любопытно, что работодатель М. Кулахметьева В. М. Булычев заявил, что все эти действия были совершены в тайне от него27.

Описанный случай является подтверждением того, что глубокая перегонка нефти, осуществлявшаяся легальным способом с условием выполнения акцизных обязательств, становилась менее привлекательной для отдельных предпринимателей. Их постепенный уход с рынка способствовал усилению позиций крупных компаний и непосредственным образом содействовал монополизации нефтеперерабатывающей промышленности.

Заключение

Рост потребления топлива в целом и возрастание экономического значения нефти в частности были характерны не только для промышленно развитых регионов, но и регионов, где аграрный сектор безраздельно господствовал. В конце XIX – начале XX в. под влиянием усиливавшейся волны индустриальной модернизации происходила трансформация экономической структуры средневолжской провинции, включавшей в себя все больше индустриальных черт. Одним из проявлений этого процесса был рост спроса на нефтяное топливо. Переход к широкому использованию нефти в промышленности способствовал ускорению процессов индустриальной модернизации Среднего Поволжья, росту как количественных, так и качественных параметров развития фабрично-заводской промышленности.

При этом территория Среднего Поволжья находилась в довольно выгодном географическом положении в плане транспортировки нефти. Наличие крупной транспортной артерии (по Волге шли основные поставки нефти и нефтепродуктов из Бакинского нефтедобывающего района) создавало определенные преимущества для промышленников Среднего Поволжья. Волжская транспортная артерия во многих случаях позволяла напрямую поставлять нефть из главного пункта его добычи к потребителям.

К тому же в Среднем Поволжье создавалась довольно развитая инфраструктура нефтяного рынка. В конце XIX – начале XX в. Самара и Казань были не только крупными потребительскими нефтяными рынками, но и важнейшими транзитно-распределительными центрами России, входили в число крупнейших распределительных пунктов нефтяного топлива на Волге. Например, ежегодно через Самару распределялось до 27 000 000 пудов нефтяных остатков (мазута), сырой нефти, смазочных масел и керосина. Это составляло почти 5 % всей нефтедобычи России28.

В этом плане отдаленность Пензы от волжских портов ставила этот город в сравнительно менее выгодное положение по сравнению с другими средневолжскими городами, но отнюдь не лишала возможностей использования «жидкого» топлива. А с прокладкой железнодорожной ветки транспортное «неравенство» еще больше нивелировалось. Сравнительно более низкие транспортные издержки делали нефть более доступной для средневолжских потребителей.

Но если нефть примерно до начала XX в. в весовом измерении опережала по объему поставок донецкий каменный уголь, затем, под влиянием распространения акцизной системы на нефтяной рынок, а также ценовых факторов, выражавшихся в стремительном росте цен на нефть, приоритет потребителей меняется в пользу каменного угля, а в ряде случаев даже наблюдается повышение спроса на дрова. Правда, в промышленном сегменте экономики соотношение нефти и каменного угля было примерно равным, при незначительных колебаниях в ту или иную сторону. Аналогичную ситуацию мы обнаруживаем и в топливно-энергетическом балансе Среднего Поволжья.

Список литературы Нефть в структуре топливного рынка Среднего Поволжья в начале XX в

- Арсентьев В. М. Социальные аспекты организации промышленного производства провинциальной России в первой половине XIX в. (по материалам Среднего Поволжья). - Саранск: Изд. центр ИнСтИтут, 2009. - 368 с.

- Арсентьев В. М. Суконная промышленность в контексте промышленной политики России в первой половине XIX века // Экономическая история. - 2014. - № 3 (26). - С. 8-15.

- Арсентьев В. М. Трансформация производственно-отраслевой структуры промышленности России в первой половине XIX века (на примере Среднего Поволжья) // Экономическая история. - 2012. - № 3 (18). - С. 6-15.

- Арсентьев Н. М. Замосковный горный округ: заводовладельцы и рабочие. - Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 1994, 236 с.

- Арсентьев Н. М., Макушев А. А. Промышленное хозяйство Мальцовых XIX века в контексте теории анклавно-конгломератного развития // Экономическая история. - 2010. - № 1. - С. 58-75.

- Арсентьев Н. М. Правовое положение рабочих Замосковного горного округа конца XVIII - первой половины XIX века в ретроспективе модернизационной парадигмы России // Экономическая история. - 2013. - № 2 (21). - С. 8-17.

- Дьяконова И. А. Нефть и уголь в энергетике царской России в международных сопоставлениях. - М.: РОССПЭН, 1999. - 296 с.

- Ибрагимов Ф. Ф. Самигуллин И. Т. История энергетики Татарстана: курс лекций. - Казань: КГЭУ, 2006. - 57 с.

- Лисичкин С. М. Выдающиеся деятели отечественной науки и техники: биография коллективная. - М.: Недра, 1967. - 283 с.

- Менделеев Д. И. Избранные сочинения. - Т. 19. - СПб., 1950. - 954 с.

- Менделеев Д. И. Сочинения. - Т. 10. - СПб., 1949. - 834 с.

- Обухов Н. П. Экономические кризисы в России в начале XX века // Финансы. - 2009. - № 9. - С. 64-69.

- Поплетеева Г. А. Проблема государственного регулирования нефтяной отрасли России в начале ХХ в. // Вестник РУДН. Серия История России. - 2009. - № 1. - С. 40-46.

- Поплетеева Г. А. Эволюция государственной политики в области государственного регулирования развития нефтяной промышленности России в последней трети XIX - начале ХХ в. // Общество: философия, история, культура. - 2014. - № 4. - С. 30-33.

- Симонов Н. С. Начало электроэнергетики Российской империи и СССР как проблема техноценоза. - М.: Инфра-Инженерия, 2017. - 640 с.

- Симонович В. Ф. Нефть и нефтяная промышленность в России: ист.-стат. очерк - СПб.: Тип. Ю. Н. Эрлих, 1909. - XVI, 240 с.