Нефтегазоносность глубокопогруженного ордовикско-нижнедевонского нефтегазоносного комплекса юго-востока Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции

Автор: Кузнецова Е.А.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски, разведка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

Статья в выпуске: 3 т.20, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена оценке перспектив нефтегазоносности глубокопогруженного ордовикско-нижнедевонского нефтегазоносного комплекса на юго-востоке Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. В пределах Верхнепечорской впадины Предуральского прогиба и на юге Печоро-Колвинского авлакогена пробурен ряд скважин ниже 5 км, часть из которых вскрыла отложения нижнего палеозоя. Данные толщи в связи с труднодоступностью остаются малоизученными, а перспективы их нефтегазоносности невыясненными. В статье описан состав комплекса, дана геохимическая характеристика, описаны коллекторские свойства, а также приведены результаты 1 и 2D бассейнового моделирования. Составлены модели зональности катагенеза. Нефтегазоносный комплекс включает разнообразные нефтегазоматеринские породы. В нем возможно выделение коллекторов, а также флюидоупоров. В нижнепалеозойских отложениях происходили процессы генерации нефти, газов и газоконденсатов, которые могли обеспечить формирование залежей как в глубоких толщах нижнего и среднего палеозоя, так и в вышележащих горизонтах. Генерация и аккумуляция углеводородов в глубокопогруженных отложениях происходили в благоприятное для формирования залежей время. Но при этом стоит учесть, что масштабы генерации углеводородов для нижнепалеозойских отложений не высоки.

Ордовикско-нижнедевонский нефтегазоносный комплекс, скважина, бассейновое моделирование, глубокопогруженные отложения, нефтегазоносность, катагенез

Короткий адрес: https://sciup.org/147246218

IDR: 147246218 | УДК: 553.98.041(470.1) | DOI: 10.17072/psu.geol.20.3.274

Текст научной статьи Нефтегазоносность глубокопогруженного ордовикско-нижнедевонского нефтегазоносного комплекса юго-востока Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции

В связи с освоением запасов нефти и газа на обычных глубинах все более актуальным становится решение проблемы нефтегазоносности глубоких недр, изученность которых остается низкой. Поиски углеводородов (УВ) на больших глубинах актуальны в регионах, где установлена большая мощность осадочного чехла. В этом плане одним из перспективных объектов для поисков нефти и газа является Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция (НГП), на востоке которой развиты глубокопогруженные отложения. Они распространены в основном в пределах Предуральского прогиба, а также протягиваются на северо-запад в зонах развития авлакогенов. В данных районах, где мощность осадочного чехла достигает 10 и более км, пробурен ряд скважин ниже 5 км, установлены нефтегазопроявления и притоки газа в глубокопогруженных толщах, но месторождений нефти и газа не выявлено.

В юго-восточной части нефтегазоносной провинции глубокопогруженные отложения приурочены к Верхнепечорской впадине Предуральского прогиба и смежным районам, таким как юг Печоро-Колвинского авлакогена.

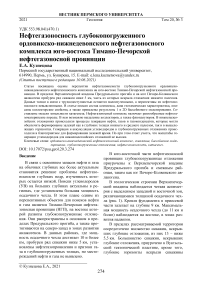

В геологическом строении Верхнепечорской впадины наблюдается четкая асимметрия с выделением западной и восточной зон, различающимися толщиной осадочного чехла (рис. 1). Кровля фундамента в приосевой части залегает на глубине 9 км. Максимальная мощность осадочного чехла (до 11 км и более) наблюдается на востоке, в зонах развития надвигов.

В пределах рассматриваемой территории сосредоточено множество скважин, вскрывших глубокие отложения, из них 13 – ниже 5,5 км. Большинство скважин, вскрывших глубокие отложения, приурочено к Вуктыльской тектонической пластине, кроме того, глубокие горизонты вскрыли скважины

Рис. 1. Схематический геологический разрез Верхнепечорской впадины по линии регионального сейс- мического профиля 22-РС: 1 – протерозой; 2 – ордовик; 3 – силур (нерасчлененные силур и девон); 4 – нижний девон; 5 – средний девон; 6 – верхний девон; 7 – карбон; 8 – нижняя пермь; 9 – средняя и верхняя пермь; 10 – триас, 11 – скважины, 12 – тектонические нарушения

Сарьюдинской зоны поднятий и Печоро-Илычской моноклинали Верхнепечорской впадины.

Печоро-Колвинский авлакоген – одна из сложных по строению и развитию крупных отрицательных структур Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Здесь была рассмотрена Тимано-Печорская глубокая опорная скважина (забой 6903,5 км), которая по нижним горизонтам вошла в Печоро-Кожвинскую (Подчерем-Каменскую) палеовпадину авлакогена, а по верхним находится в своде Западно-Соплесской дизъюнктивной брахиантиклинали, расположенной в пределах Среднепечорского поперечного поднятия Предуральского прогиба.

К глубокопогруженным отложениям в пределах рассматриваемой территории в различном объеме могут быть отнесены следующие нефтегазоносные комплексы (НГК): ордовикско-нижнедевонский, среднедевон-ско-нижнефранский, доманиково-турнейский, нижне-средневизейский, в отдельных скважинах на глубине более 4,5 км вскрывается также базальная часть верхне-визейско-нижнепермского.

Для определения перспектив нефтегазоносности залегающего в основании осадочного чехла глубокопогруженного ордовикско-нижнедевонского нефтегазоносного комплекса было применено 1 и 2D бассейновое моделирование.

Методика исследования

Нефтегазоносность территории определяется большим числом факторов, которые от- ражают условия образования и накопления углеводородов и формирования залежей. Бассейновое моделирование позволяет одновременно исследовать ряд процессов от осадконакопления, погружения и диагенеза до генерации УВ, их миграции, аккумуляции и деструкции. В настоящее время существует программное обеспечение, как зарубежное, так и отечественное, которое позволяет численно реконструировать историю погружения и эволюцию температурных условий пород осадочного чехла и фундамента и на основе этого восстанавливать историю реализации нефтегазогенерационного потенциала материнских толщ осадочного бассейна. Методика бассейнового моделирования рассматривается во многих работах (Галушкин, 2007; Пестерева, 2010; Allen, Allen, 2013; Al-Hajeri et al., 2009; Hantschel, Kaue-rauf, 2009), оно всегда проводится на основании обширной базы данных результатов геологических, геофизических и геохимических исследований.

Современная структура осадочного чехла юго-востока Тимано-Печорской НГП сформировалась в результате стадийного тектонического развития на протяжении рифея-фанерозоя. Модель формирования территории и геотермический режим согласованы с основными этапами развития Предуральско-го прогиба. Качество рассчитанных моделей оценивалось по независимым параметрам, таким как современные замеренные значения пластовой температуры, отражательной способности витринита (ОСВ), давлений и ре- зультатам пиролиза по методу Rock-Eval, а также по значениям перечисленных параметров из атласа «Геофлюидальные системы Тимано-Печорской провинции» (Данилевский и др., 2001). При калибровке были определены мощности размытых отложений и тепловые потоки.

В результате моделирования были получены модели, отображающие формирование современного геологического разреза, свойства горных пород, историю осадконакопления, прогрева и нефтегазогенерации в исследуемом районе с возможностью анализировать не только современный геологический разрез, но и его состояние на любой момент геологического времени в прошлом. Фактические данные, используемые для калибровки модели хорошо согласуются с результатами расчетов (Кузнецова, 2018).

Обсуждение результатов

Процессы, происходившие на Урале, определили последовательность, генезис и состав отложений осадочного чехла, и, следовательно, положение в разрезе нефтегазоматеринских толщ, коллекторов и покрышек, а также нефтегазоносность. Образование ордовикско-нижнедевонского НГК связано с трансгрессией со стороны Уральского палеоокеана. Разнообразный фациальный состав комплекса был сформирован в обстановке внутреннего шельфа, ограничением которого служило краевое поднятие с рифогенными постройками, восточнее которого начинался внешний шельф, переходящий в континентальный склон (Жемчугова, 2001).

Нижнеордовикские отложения (рис. 2) вскрыты только скв. Западно-Вуктыльская-1 (пройдено 80 м) и скв. Рассоха-62 (20 м), представлены песчаниками с частыми тонки-

|

ГС £ q с О о |

Ю 2 > |

Литологическая колонка |

Copr, % 0.2 0,4 ■ ■ |

s„ мг/г 0.1 0.2 |

s2. мг/г 0.5 1.0 ■ a |

Tmax» °C 400 500 |

Hl. мг/г Copr 100 300 |

s,+s2. мг/г 0.5 1.0 a ■ |

Ol, мг/г Copr 1.0 10 a ■ |

PI 0.1 0.3 ■ a |

||||

|

СК ' ? га ’ |

2644 |

|||||||||||||

|

i । g £ ч |

3008 |

|||||||||||||

|

гл |

/1/1717171/ |

|||||||||||||

|

■ ■ |

1 1 1 1 1 1 |

|||||||||||||

|

гл |

7 12 12 12 12 12 |

|||||||||||||

|

■ ■ |

'I'll!! 1 |

|||||||||||||

|

■ II |

21212121212 |

|||||||||||||

|

s i X : |

3206 |

|||||||||||||

|

II II 1 II 1 |

||||||||||||||

|

■ II |

" 11“ II" 1 |

|||||||||||||

|

1 ‘1 "II ‘1 "II '1 1 |

||||||||||||||

|

2 i * il co |

3659 |

■ 11 |

||||||||||||

|

■■ |

■ 1 |

■11 М HIIBB |

||||||||||||

|

ll■■l■i■l ■ (■■IB М 1 IBB Ml MB Ml |

||||||||||||||

|

IIMBIMBI M1 M BB IM M |

——• |

• |

• |

»—- a |

=•—• |

|||||||||

|

IIMMIMMI |

r |

|||||||||||||

|

ra 5 * i о 5 О Ф m оз Ф a |

■ II |

■■(■■(■■i |

||||||||||||

|

Н г 11 I II 1 1 |

||||||||||||||

|

11 I 11 1 11 1 |

||||||||||||||

|

11" 11" Г II" г |

||||||||||||||

|

V 1 1 1 Г 1 |

||||||||||||||

|

1 1 1 1 1 1 |

||||||||||||||

|

1 1 1 1 1 1 1 |

||||||||||||||

|

• |

||||||||||||||

|

4329 |

„и р мн р М11 р J |

|||||||||||||

|

4375 |

г--• |

—• |

—• |

|||||||||||

|

s. |

Ж |

|||||||||||||

|

4520 |

1 1 1 |

|||||||||||||

|

га it il и |

5150 |

■а 1 ■ ■■ 1 м ■■ 1 м ■ ll■l■l■l■l■l■l |

в |

|||||||||||

|

-• • -• -• -• • |

||||||||||||||

|

al■'■l■.■l■l■l ■В ВМ1Л ш ■■ ■ imimimimimimi Mi | М ВВ 1 М МВ 1 м М ■ IMIMIMIMIMIMI ■l■■l■■l■■l ■ IMIMIMIMIMIMI |

a |

|||||||||||||

|

33 |

5402 |

|||||||||||||

|

EH |

7 7 7 |

|||||||||||||

|

7. ----Л----Л----Л. |

||||||||||||||

|

2 ‘ 2 ‘ 2 1 |

||||||||||||||

|

2 1 2 ‘ 2 |

1 |

|||||||||||||

|

5524 |

—111---- |

|||||||||||||

|

a |

||||||||||||||

|

fell |

5602 |

|||||||||||||

|

^ ^ -^ -^ - |

||||||||||||||

Рис. 2. Геохимический разрез скв. Западно-Вуктыльская-1 по данным пиролиза Rock-Eval

ми прослойками аргиллитов, гравелитов и ангидрита.

Средний и верхний отделы ордовикской системы имеют гораздо большее распространение и вскрыты в разных частях Верхнепечорской впадины скв. Западное Дутово-1 (358 м), Прилуки-1 (362 м), Paccoxa-62 (200 м) и Западно-Вуктыльская-1 (199 м). В основании среднеордовикских отложений обнаружены песчаники с прослоями аргиллитов, выше развиты доломиты, также с прослоями аргиллитов и кварцитов, гнездами ангидрита. В средней части отдела доломиты переслаиваются с мергелями и известняками, которые выше сменяются глинистыми известняками. Толща верхнего ордовика в нижней половине представлена известняками и доломитизированными мергелями, выше развиты только доломитизированые мергели, часто сульфатизированные.

Силурийская система была вскрыта полностью скв. Вуктыльская-58 (820 м) и Запад-но-Вуктыльская-1 (794 м), частично скв. Вуктыльская-42 (551 м), Белая-1 (916 м) и скв. Патраковка-3 (273 м) и др. Толща сложена в основном глинистыми доломитами, верхнюю треть разреза слагают известняки в разной степени глинистые с прослоями мергелей, доломитизированных мергелей и аргиллитов.

Нижний отдел девонской системы в пределах Верхнепечорской впадины вскрыт лишь в районе Вуктыльского надвига – скв. Вуктыльская-42 (116 м), Вуктыльская-58 (148 м), предполагаемая мощность нерасчле-ненной толщи силура и нижнего девона в пределах Среднепечорского поперечного поднятия составляет 800–1000 м (873,5 м в скв. Тимано-Печорская). Толща представлена, в основном, терригенными и карбонатнотерригенными породами, базальтами и их туфами.

В ордовикских и силурийских отложениях преобладает органическое вещество (ОВ) сапропелевого фациально-генетического типа, а в нижнедевонских толщах – гумусового. Генерационный потенциал и Сорг. данного комплекса в целом невелики (рис. 2), значения индекса продуктивности соответствуют условиям «нефтяного окна» (при отсутствии миграции), реже – главной зоны генерации газа. ОВ характеризуется достижением жестких значений катагенеза. В ордовикской системе оно значительно преобразовано и практически полностью реализовало углеводородный потенциал. А в силурийских и нижнедевонских отложениях восточных и западных зон Верхнепечорской впадины прошло различные стадии катагенеза – уровень зрелости ОВ на западе впадины ниже, чем на востоке, где оно почти полностью реализовало свой нефтяной потенциал, в то время как в центральных районах Верхнепечорской впадины сохраняется остаточный углеводородный и даже нефтяной потенциал (Беляева, 2014).

По данным определения ОСВ и температуры максимальной генерации УВ (Tmax) Rock-Eval ОВ данного комплекса достигает градаций катагенеза МК 5 , АК 1 –АК 3 , что соответствует главной зоне газогенерации, и ≥АК 4 (Беляева, 2014; Кузнецова, 2020).

Коллекторские свойства ордовикских отложений изучены в скв. Западно-Вуктыльская-1. Пористость терригенных отложений здесь изменяется от 0,3 до 8,8 % (в среднем 3,9 %), залегающей выше карбонатной толщи – 0,2 до 3,7 % (среднее 0,9 %). Породы непроницаемые (проницаемость <0,01 фм2).

Фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) силурийской системы изучены в скв. Вуктыльская-58, Западно-Вуктыльская-1 и Белая-1. Для нижнего отдела они достаточно низкие – пористость составляет 0,2– 4,6 % (среднее 1,7 %), породы непроницаемые. Но при опробовании в скв. Западно-Вуктыльская-1 и Белая-1 получены притоки пластовой воды, что говорит о наличии коллекторов в толще плотных непроницаемых пород.

Пористость верхнесилурийских горных пород изменяется от 0,1 до 10 % (среднее 2,3 %), преобладают плотные разности (проницаемость от <0,01 до 0,12 фм2). Здесь развиты слабоемкие порово-трещинные коллекторы.

Нижний отдел девонской системы изучен в скв. Вуктыльская-58, пористость изменяется от 0,4 до 5,7 % (среднее 2,4 %), породы непроницаемые. Таким образом, ФЕС толщи характеризуются низкими значениями. Ордовикско-нижнедевонский НГК в целом ха- рактеризуется низкими коллекторскими свойствами (Кузнецова, 2020).

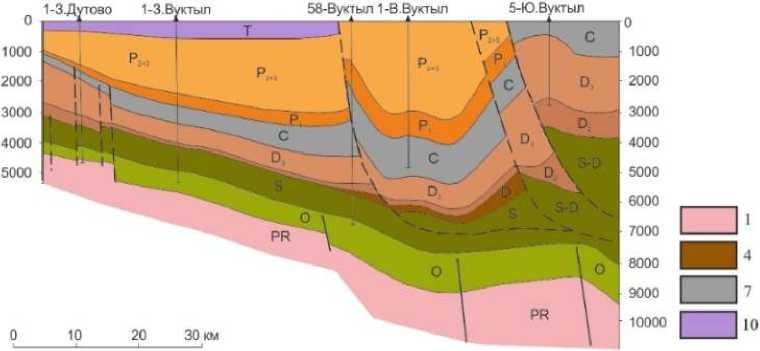

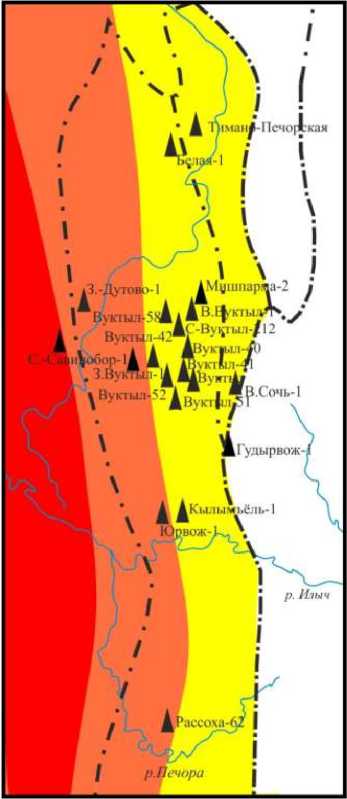

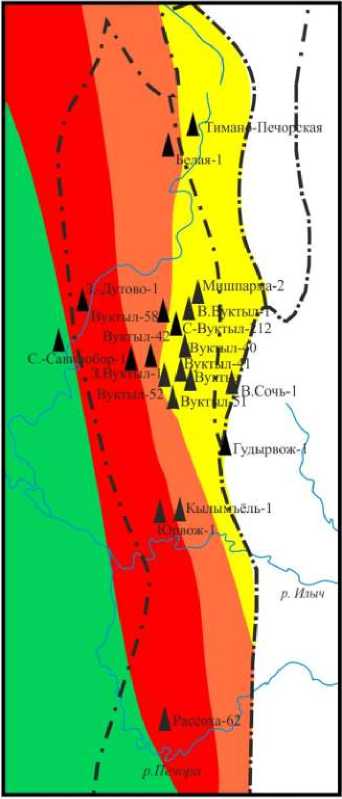

Степень катагенеза ОВ НГК оценивалась по рассчитанным в результате бассейнового моделирования значениям ОСВ. Модели прогрева и зональности катагенеза (рис. 3) показали достижение жестких термобарических условий, была определена зональность катагенеза, выявлены закономерности её изменения.

Реконструкция истории осадконакопления и тепловой эволюции показала, что нижнепалеозойские отложения в пределах Верхнепечорской впадины вступали в главную фазу нефтеобразования начиная с фаменско-го века, главная фаза газообразования начиналась с ранней эпохи пермского периода (табл.). А на Среднепечорском поперечном поднятии эти процессы начались еще рань- ше, с середины и конца девонского периода, соответственно.

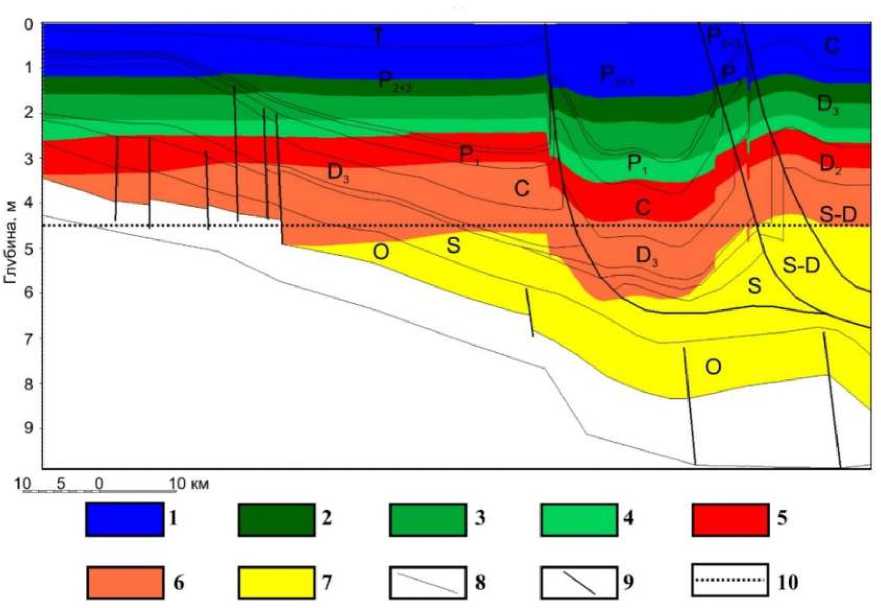

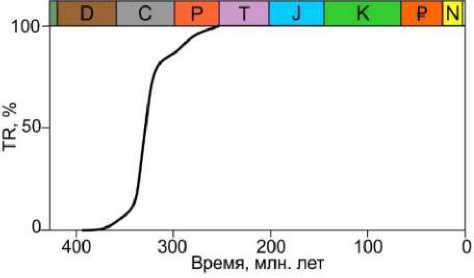

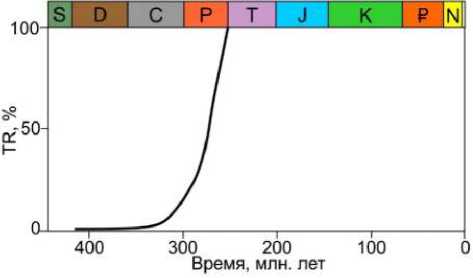

Большое влияние на масштабы генерации и аккумуляции УВ оказывала также скорость прогибания и осадконакопления (рис. 4). На юго-востоке Тимано-Печорской нефтегазо- носной провинции глубокопогруженный

Рис. 3. Модель современной зональности катагенеза по разрезу Верхнепечорской впадины: 1–7 – градации катагенеза: 1 – ПК 1 –ПК 3 , 2– МК 1 , 3 – МК 2 , 4 – МК 3 , 5 – МК 4 –МК 5 , 6 – АК 1 –АК 3 , 7 – АК 4 ; 8 – границы слоев; 9 – разрывные нарушения, 10 – граница распространения глубокопогруженных отложений

ордовикско-нижнедевонский НГК характеризуется благоприятными для нефтегенера-ции скоростями седиментации (Кузнецова, 2019).

По литературным данным (Данилевский, 2001) и результатам бассейнового моделирования были построены схематичные карты зональности катагенеза по подошве и кровле глубокопогруженного ордовикско-нижнедевонского НГК (рис. 5). Одновозрастные отложения восточных и западных зон Верхнепечорской впадины характеризуются различными стадиями катагенеза – уровень зрелости ОВ на востоке впадины выше, чем на западе. Различия положения и мощностей зон катагенеза связаны со скоростью генерации УВ, которая зависит от типа керогена, градиента изменения температуры, давлений, литологического состава, скорости осадконакопления и др., также можно предположить, что верхняя часть разреза была эродирована. Породы, слагающие основание комплекса, на западе подверглись меньшим катагенным преобразованиям (МК4–МК5, ОСВ = 1,3–2,0), чем породы на востоке (АК4, ОСВ = >4,0). На большей части территории отложения вошли в главную зону газообра-

Таблица. Эволюция катагенеза ордовикско-нижнедевонского НГК юго-восточных районов Тимано-Печорской НГП

|

Возраст |

ГЗН |

ГЗГ |

||||

|

Начало |

Начало |

Конец |

||||

|

Глубина, км |

Время |

Глубина, км |

Время |

Глубина, км |

Время |

|

|

Температура, °С |

Температура, °С |

Температура, °С |

||||

|

Центр Печоро-Илычской моноклинали Верхнепечорской впадины |

||||||

|

O |

2,8 94 |

С 1 s |

3,9 158 |

P 3 |

– |

– |

|

S |

2,5 91 |

C 2 m |

3,7 155 |

P 3 |

– |

– |

|

Запад Печоро-Илычской моноклинали Верхнепечорской впадины |

||||||

|

O |

2,9 94 |

D 3 fm |

3,7 161 |

P 1 k |

– |

– |

|

S |

2,9 92 |

C 1 t |

3,6 162 |

P 1 s |

– |

– |

|

Север Печоро-Илычской моноклинали Верхнепечорской впадины |

||||||

|

S |

2,6 89 |

C 1 t |

3,2 159 |

P 2 |

– |

– |

|

Вуктыльская тектоническая пластина |

||||||

|

O |

2,2 85 |

D 3 fm |

3,6 157 |

P 1 a |

6,0 270 |

T 3 |

|

S |

2,6 94 |

C 1 t |

3,6 157 |

P 1 a |

6,0 270 |

T 3 |

|

D 1 |

2,1 97 |

C 1 v |

3,1 159 |

P 3 |

6,1 260 |

T 3 |

|

Юг Печоро-Колвинского авлакогена |

||||||

|

D 1 |

3,0 101 |

D 2 g |

5,7 178 |

D 3 fm |

6,6 267 |

C 1 t/C 1 v |

зования. В верхней части комплекса степень катагенеза изменяется от МК 3 (ОСВ = 1,0– 1,3) на западе и до АК 4 (ОСВ = >4,0) на востоке в районе Вуктыльского надвига и Печо-ро-Колвинского авлакогена.

Результаты бассейнового моделирования показали, что в глубокопогруженных ордовикско-нижнедевонских отложениях в основном происходили процессы генерации газов и газоконденсатов, и лишь на западе в верхней части нефтегазоносного комплекса сохраняются условия «нефтяного окна».

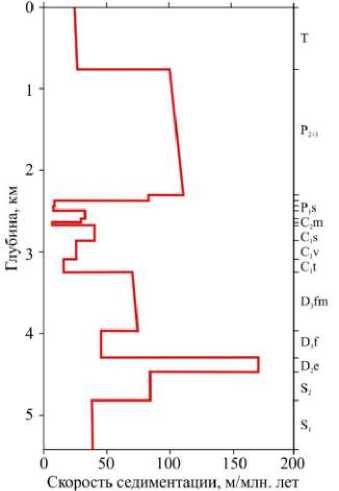

Известно, что тектонодинамическая эволюция впадин краевого прогиба и наиболее крупных погребенных поднятий происходила активно не только в орогенезе, но и в течение доорогенного этапа развития. Формирование структурных ловушек происходило в три крупных этапа: ордовикско-девонский, каменноугольно-раннепермский и поздне- пермско-триасовый (Дьяконов и др., 2008). Вычисленный критический момент (интервал геологического времени, когда нефтегазообра-зование достигло наибольшей интенсивности) указывает на то, что процессы генерации, миграции и аккумуляции УВ ордовикско-нижнедевонского НГК происходили после формирования локальных поднятий древнего заложения. При этом стоит отметить, что коэффициент трансформации ОВ для заданных толщ достигает 100 % (рис. 6).

Заключение

Глубокопогруженный ордовикско-нижнедевонский НГК на юго-востоке Тима-но-Печорской НГП приурочен к зонам с большой толщиной осадочного чехла – Верхнепечорской впадине и югу Печоро-

А

Б

1D моделирования скв. Белая-1 (А) и Западно-

Рис. 4. Скорость осадконакопления по данным Вуктыльская-1 (Б)

А

Б

Рис. 5. Схематичная карта зональности катагенеза по подошве (А) и по кровле (Б) глубокопогру-женного ордовикско-нижнедевонского НГК. Условные обозначения см. на рис. 3

А

Рис. 6. Изменение коэффициента трансформации (TR) ОВ нижнесилурийских отложения по данным 1D моделирования скв. Белая-1 (А) и Западно-Вуктыльская-1 (Б)

Б

Колвинского авлакогена. Он имеет разнообразный фациальный состав.

В глубокопогруженных отложениях, несмотря на низкие ФЕС, возможно выделение коллекторов (о чем свидетельствуют также притоки вод), также выделяются покрышки. Кроме того, экраном могут служить поверхности разломов, но зоны разломов могут служить также путями вертикальной и латеральной миграции.

По результатам бассейнового моделирования можно заключить, что ОВ нижнепалеозойских отложений достигло градаций катагенеза МК 3 , МК 4 –МК 5 и выше, т.е. на больших глубинах происходили процесс генерации нефти, газов и газоконденсатов, которые могли обеспечить формирование залежей как в глубоких толщах нижнего и среднего палеозоя, так и в вышележащих горизонтах.

Генерация и аккумуляция УВ в глубоко-погруженных отложениях происходили в благоприятное для формирования залежей время.

Результаты моделирования в очередной раз показали, что глубокопогруженные отложения юго-востока Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции – это одна из возможностей наращивать ресурсы УВ на больших глубинах. Но при этом нельзя забывать, что масштабы генерации для нижнепалеозойских отложений не высоки.

Список литературы Нефтегазоносность глубокопогруженного ордовикско-нижнедевонского нефтегазоносного комплекса юго-востока Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции

- Беляева Г.Л. Катагенез органического вещества пород глубокопогруженных горизонтов Тимано-Печорской НГП и его связь с нефтегазоносностью // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. 2014. № 7. С.36-39. EDN: SGYWBN

- Беляева Г.Л., Карасева Т.В., Кузнецова Е.А. Геологическое строение и нефтегазоносность глубокопогруженных отложений Тимано-Печорской НГП // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. 2012. № 7. С. 33-40. EDN: PBPUWV

- Галушкин Ю.И. Моделирование осадочных бассейнов и оценка их нефтегазоносности. М.: Научный мир, 2007. 456 с. EDN: QKGYXZ

- Геофлюидальные системы Тимано-Печорской провинции / С.А. Данилевский, З.П. Склярова, Ю.М. Трифачев // Атлас карт. Ухта: Региональный дом печати, 2001.

- Дьяконов А.И., Овчарова Т.А., Шелемей С.В. Оценка газонефтяного потенциала автохтонов и аллохтонов Предуральского краевого прогиба на эволюционно-генетической основе. Ухта: УГТУ, 2008. 76 с. EDN: QKHUVZ