Нефтегазовый потенциал нижнекаменноугольных отложений севера Предуральского прогиба

Автор: Рябинкина Н.Н., Рябинкин С.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 9 (297), 2019 года.

Бесплатный доступ

Проанализированы мощности и нефтегазоматеринские свойства терригенно-карбонатных турнейско-визейских отложений нижнего карбона Косью-Роговской впадины Тимано-Печорской провинции. Проведенные геохимические исследования органического вещества комплекса пород позволили уточнить оценку их углеводородного потенциала и степень зрелости заключенного в них органического вещества, а также выделить зоны наиболее вероятных очагов генерации углеводородов в нижнекаменноугольных отложениях.

Органическое вещество, генерационный потенциал, углеводородный потенциал

Короткий адрес: https://sciup.org/149128742

IDR: 149128742 | УДК: 550.4: | DOI: 10.19110/2221-1381-2019-9-33-37

Текст научной статьи Нефтегазовый потенциал нижнекаменноугольных отложений севера Предуральского прогиба

Изучение отложений Косью-Роговской впадины, одной из самых северных впадин Предуральского краевого прогиба, весьма актуально в настоящее время в связи с пересмотром и доизучением имеющегося материала по арктической зоне европейской части России, поиском новых перспективных структур и выделением на данной территории новых лицензионных участков.

Для оценки углеводородного (УВ) потенциала комплекса необходим анализ свойств нефтегазоматеринских пород (НГМП), получение качественных и количественных показателей состава органического вещества (ОВ), заключенного в них, выделение главного этапа нефтегазообразования в эволюции НГМП, что является основой для оценки ресурсов углеводородов нефтегазоносных бассейнов и научного обоснования нефтепоисковых работ.

Как было установлено ранее [1], нижнекаменноугольные отложения Косью-Роговской впадины Тимано-Печорской провинции (ТПП) содержат нефтематеринские породы с различными концентрациями ОВ. Нашей задачей было выделение зон развития глинистых отложений в нижнекаменноугольном комплексе, как наиболее перспективных для накопления ОВ и генерации УВ, выявление типа ОВ и степени его преобразованности, оценки их углеводородного потенциала.

Объект исследований, обсуждение результатов

Нижнекаменноугольный комплекс отложений в пределах Косью-Роговской впадины представлен карбонатными и терригенно-карбонатными породами. Терригенные породы в разрезе встречаются крайне редко в виде отдельных песчаных пластов небольшой мощности, переслаивающихся с алевролитами, аргиллитами и глинистыми известняками прибрежных фаций мелководно-морского бассейна. Отложения серпуховского яруса преимущественно карбонатные и сульфатно-карбонатные, что связано с аридизацией климата в серпуховское время.

Кларковое содержание Cорг для потенциально НГМП составляет в песчаниках и карбонатах 0.2 %, алевролитах — 0.4 %, глинистых породах — 0.9 % [2]. Для пород же, содержащих сапропелевое ОВ, установлены более низкие значения Cорг, разграничивающие их на ненефтегазоматеринские и нефтегазоматеринские породы: 0.1 % для карбонатных пород и 0.2 % для терригенных пород.

Нами изучены только турнейско-визейские породы нижнего карбона, которые можно отнести к НГМП, они входят в три нефтегазоносных комплекса (НГК) Тимано-Печорской провинции (ТПП). Породы серпуховского яруса можно рассматривать в качестве локального флюидоупора.

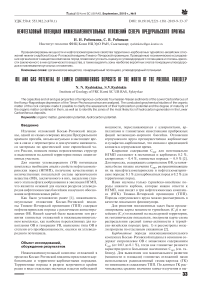

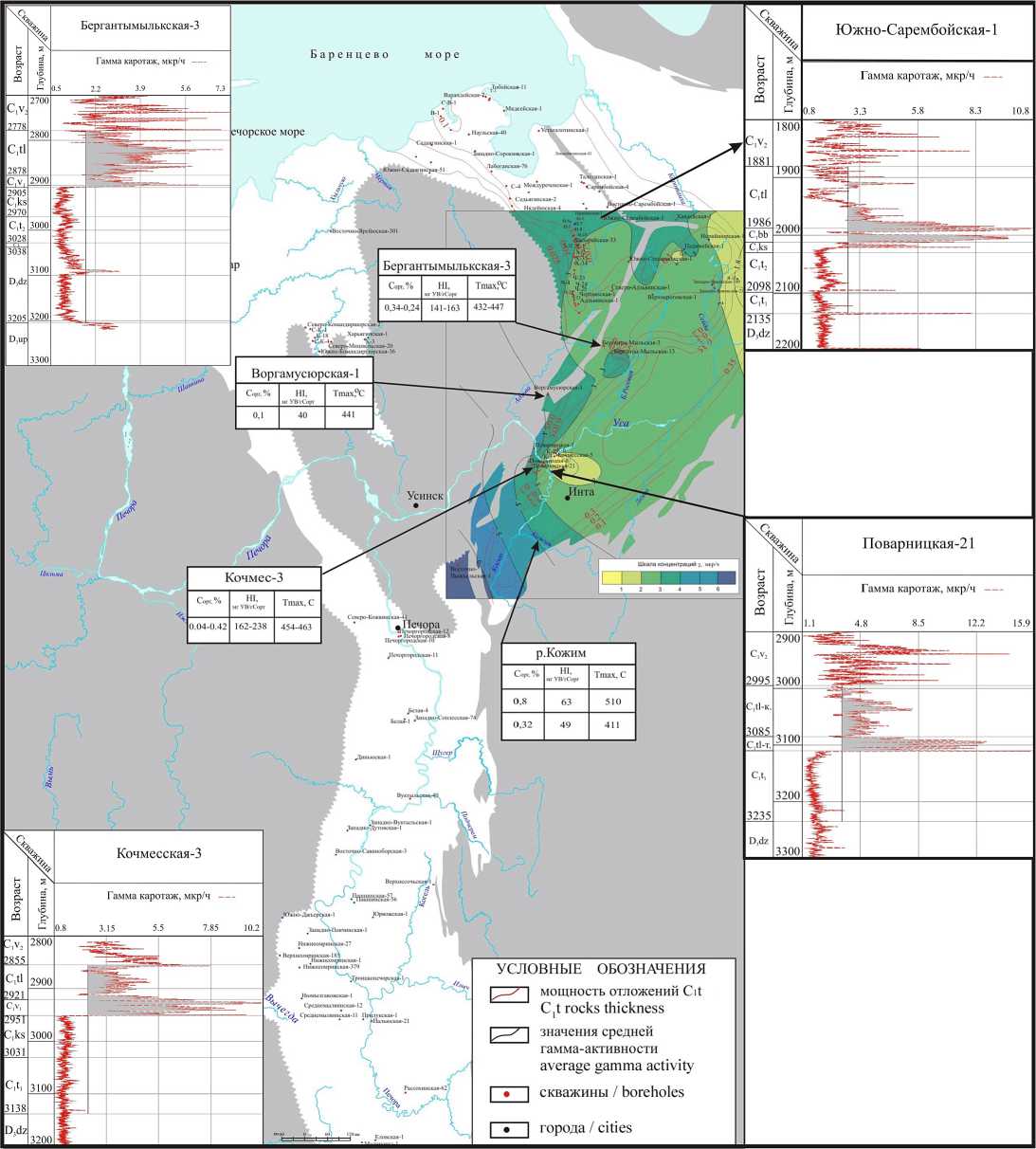

Для решения поставленных задач были проанализированы карты мощности турнейских (С1t) и ви-зейских (C1v) отложений на исследуемой территории, их геохимические показатели, построена карта-схема распределения средней гамма-активности в турней-ско-визейских породах (рис. 1) и рассмотрены модели прогрева по отдельным скважинам [2].

Карбонатные породы нижнекаменноугольного комплекса Косью-Роговской впадины в основном содержат сапропелевое ОВ с невысоким содержанием Сорг (от 0.03 до 0.1 %), тогда как глинистые разности характеризуются большими значениями Сорг (см. таблицу). Для выявления зон максимального развития (мощности и площади) глинистых отложений нами использовался радиоактивный гамма-каротаж (ГК) по имеющимся скважинам ТПП. По данным ГК расчитывались средние значения гамма-излучения и вы-

Ðèñ.1. Карта распределения средней гамма-активности в породах C1t-v Fig. 1. Average gamma activity distribution in C1t-v rocks делялись интервалы с наибольшими значениями, которые сответствуют наиболее глинистым интервалам разреза. Описание пород нижнекаменноугольного комплекса ведется по данным описания керна и интерпретации каротажных диаграмм скважин Косью-Роговской впадины.

Породы турнейского яруса представлены серыми мелко-тонкозернистыми глинистыми известняками, неравномерно перекристаллизованными, иногда 34

с алевролитовой примесью. В основании разреза отмечаются пласты аргиллитов, перекрывающие верхнедевонские серые водорослевые известняки, неравномерно доломитизированные, местами слабоглинистые. Условия, в которых происходило накопление осадков, можно интерпретировать как мелководношельфовые [3].

В породах косьвинского горизонта верхнего турне глинистость разреза резко увеличивается. В западной

Геохимическая характеристика органического вещества пород Geochemical characteristics of rock organic matter

|

Площадь / Area |

Скважина / Borehole |

Возраст / Age |

Литология / Lithology |

c % орг , |

ХБА, % |

T _ max |

TGP |

HI |

PI |

|

Бергантымылькская Bergantymylskaya |

3 |

D3 |

известняк гл. / argil. limestone |

0.29 |

0.16 |

449.5 |

1.33 |

362 |

0.21 |

|

Бергантымылькская Bergantymylskaya Бергантымылькская Bergantymylskaya |

3 3 |

D3 D3 |

известняк / limestone аргил. известняк / argil. limestone |

0.29 0.23 |

0.04 0.02 |

433.8 439.2 |

1.11 0.9 |

297 296 |

0.23 0.24 |

|

Р. Кожым / Kozhym Riv. |

обнажение / outcrop |

C1t |

аргиллит / argillite |

1.55 |

0.0102 |

357 |

0.51 |

16 |

0.51 |

|

Р. Кожым / Kozhym Riv. |

обнажение / outcrop |

C1t |

аргиллит / argillite |

1.15 |

0.011 |

378.2 |

0.54 |

25 |

0.46 |

|

Р. Кожым / Kozhym Riv. |

обнажение / outcrop |

C1t |

аргиллит / argillite |

1.5 |

0.01 |

551.6 |

0.41 |

14 |

0.49 |

|

Р. Кожым / Kozhym Riv. |

обнажение / outcrop |

C1t |

аргиллит / argillite |

427.5 |

0.47 |

238 |

0.23 |

||

|

Р. Кожым / Kozhym Riv. |

обнажение / outcrop |

C1v |

аргиллит / argillite |

330.3 |

0.31 |

162 |

0.39 |

||

|

Кочмес / Kochmes |

3 |

C1v-t |

глинистый известняк argil. limestone |

0.6 |

0.32 |

451.2 |

1.81 |

238 |

0.20 |

|

Кочмес / Kochmes |

3 |

C1v |

аргиллит / argillite |

0.42 |

0.08 |

453.7 |

0.84 |

162 |

0.19 |

|

Кочмес / Kochmes |

3 |

C1v-t |

известняк / limestone |

0.04 |

0.02 |

454.4 |

0.67 |

0.18 |

|

|

Кочмес / Kochmes |

3 |

D3fm |

известняк глинистый argil. limestone |

0.14 |

0.08 |

449.4 |

0.86 |

507 |

0.17 |

|

Кочмес / Kochmes |

3 |

D3fm |

известняк глинистый argil. limestone |

0.11 |

0.04 |

448.7 |

0.73 |

536 |

0.19 |

|

Кочмес Ср. / Kochmes Middle |

2 |

аргиллит / argillite |

1.59 |

0.02 |

|||||

|

Пыжъельская / Pyzhel |

3 |

C1al |

известняк / limestone |

0.74 |

0.32 |

434.3 |

2.48 |

269 |

0.20 |

|

Пыжьель Вост. / Pyzhel East. |

1 |

C1v |

аргиллит / argillite |

1.34 |

0.16 |

438.1 |

1.41 |

85 |

0.19 |

|

Пыжьель Вост. / Pyzhel East. |

1 |

C1v |

известняк глинистый argil. limestone |

0.93 |

0.16 |

434.9 |

3.85 |

380 |

0.08 |

|

Пыжьель Вост. / Pyzhel East. |

1 |

C1v |

известняк / limestone |

0.19 |

0.16 |

428.8 |

0.69 |

268 |

0.26 |

части впадины глинистые породы, выделенные по пикам ГК, имеют широкое развитие. В разрезе они прослеживаются до известняков верхнего визе, а средние значения гамма-активности пород в этом интервале достигают до 5 мкр/час (рис. 2). Мощность турней-ских отложений по площади значительно колеблется (от 50 до 350 м).

Терригенный нижневизейский (CiVi) комплекс имеет небольшую мощность (до 30—40 м в скв. 3-Кочмес). Он представлен переслаиванием песчаников, алевролитов, аргиллитов и глинистых известняков. К концу ранневизейского времени зона мелководно-шельфового осадконакопления занимала большую часть Косью-Роговской впадины и седиментация имела смешанный терригенно-карбонатный характер.

Поздневизейское время ознаменовалось накоплением кремнистых и сидеритоносных глинистых илов вдоль восточного и северо-восточного бортов впадины. Позже, в мелководно-шельфовых условиях, шло накопление полидетритовых известков. Известняки тульского горизонта (C i tl) темно-серые, с буроватым оттенком, органогенно-детритовые и органогенно-обломочные, криноидные, мелко-тонкозернистые, неравномерно перекристаллизованные, с глинистыми прослоями и углефицированным шламом. Мощность тульского горизонта до 250 м [3].

Незначительное обмеление территории на рубеже тульского и алексинского времени отразилось в накоплении пестроокрашенных глинисто-алевритовых осадков и глинистых известковых илов небольшой мощности (первые метры) со следами перерывов. В Косью-Роговской впадине среди полидетритовых и биоморфных известковых образований присутствуют обломочные известковые осадки и известняковые брекчии. Мощность карбонатных окских отложений достигает 350 м.

В конце визейского века началась частичная перестройка структурного плана провинции, а в начале серпуховского века произошло обособление северных районов ТПП и образование морской лагуны. Аридизация климата в раннесерпуховское время способствовала накоплению сульфатно-доломитовых толщ (до 100—150 м). В конце серпуховского времени морская лагуна на севере перестала существовать, и на всей территории Косью-Роговской впадины установились мелководные морские условия. В заключительную фазу позднесерпуховской седиментации увеличилась доля доломитовых илов [4]. Немалую роль в формировании осадков серпуховского века периодически играли известняковые брекчии; их мощность составляет 10—20 м, а общая мощность серпуховских образований достигает 200—300 м.

Геохимическая характеристика органического вещества

В турнейско-визейских известняках содержания органического углерода (Сорг) изменяются в диапазоне 0.04—0.1 %, тогда как в глинисто-карбонат-ных разрезах его значение увеличивается до 0.3 % (см. таблицу). По данным пиролиза, водородный индекс (HI) органического вещества пород имеет низкие значения (от 40 до 138—380 мгУВ/г Сорг.), величина Tmax увеличивается вниз по разрезу от 434 до 453 °С, что со- ответствует крайним значениям зон катагенеза: концу МК1 — началу МК3. Принято считать, что при значениях Тmax от 435 до 445 °С степень созревания ОВ будет ранней зрелости, а при 445—450 °С наступает пик нефтегенерации. Значения отражательной способности витринита (R0 %) в породах комплекса — от 0.5 до 0.8 %. Это дает возможность предполагать, что породы находятся в основном в зоне мезокатагенеза МК2, т. е. в зоне «нефтяного окна».

Полученные данные пиролитического анализа для значений Tmax и водородного индекса НI указывают на то, что ОВ преимущественно сапропелевое и может быть отнесено ко II типу. По моделям прогрева пород [5] в скв. 3-Кочмес, скв. 1-Падимей и др. видно, что турнейско-визейский НГК вошел в зону «нефтяного окна» только в пермское время и остается в этой зоне до сих пор. Породы к настоящему времени, очевидно, полностью реализовали свой генерационный потенциал, о чем говорят низкие значения индекса продуктивности PI (0.2), а высокие значения β ХБА (от 11 и более 40) могут указывать на миграционный характер УВ.

Заключение

Таким образом, по распределению средней гамма-активности в нижнекаменноугольном комплексе отложений Косью-Роговской впадины нами выделены две зоны накопления глинистых отложений как наиболее перспективные для накопления ОВ и генерации УВ: в центральной части впадины и вдоль ее западного борта. Однако породы этих зон уже реализовали свой нефтегенерационный потенциал, следовательно они могли образовать залежи УВ как в близлежащих ловушках в одновозрастных породах, так и в более молодых вышележащих карбонатных ловушках визейско-нижнепермского НГК (C1v2-P1ar). Серпуховские сульфатно-доломитовые породы могли служить зональной покрышкой для небольших залежей.

Аналитические исследования были выполнены в ЦКП «Геонаука», пиролитический анализ выполнен во ВНИГНИ.

Исследования выполнены в рамках программы НИР «Геология, условия формирования и нефтегазоносность осадочных комплексов северо-востока европейской части России, органическая геохимия нефтей и доманики-тов», ГР № AAAA-A17-117121270033-6.

Список литературы Нефтегазовый потенциал нижнекаменноугольных отложений севера Предуральского прогиба

- Данилевский С. А., Склярова З. П., Трифачев Ю. М. Геофлюидальные системы Тимано-Печорской провинции. Ухта, 2003. 298 с.

- Тиссо Б., Вельте Д. Образование и распространение нефтей. М.: Мир, 1981. 501 с.

- Тимано-Печорский седиментационный бассейн. Атлас геологических карт / Н. И. Никонов, В. И. Богацкий, А. В. Мартынов и др. Ухта: ТП НИЦ, 2000. 64 с.

- Нефтегазоносность и геолого-геофизическая изученность Тимано-Печорской провинции: история, современность, перспективы. Ухта, 1999. 1061 с.

- Органическая геохимия и нефтегазоносность пермских отложений севера Предуральского прогиба / Под. ред. Л. А. Анищенко. СПб.: Наука, 2004. 216 с.