Нефтематеринские отложения и углеводородный потенциал нижнепалеозойских отложений Лайского вала Денисовского прогиба, Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция (по материалам скв. Кэрлайская-1)

Автор: Котик И.С., Саетгараев А.Д., Котик О.С., Бушнев Д.А., Валяева О.В., Савельева А.А.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Перспективы нефтегазоносности и результаты ГРР

Статья в выпуске: 1, 2023 года.

Бесплатный доступ

На территории Денисовского прогиба карбонатные отложения верхнеордовик-нижнедевонского нефтегазоносного комплекса рассматриваются в качестве перспективных поисковых объектов для выявления залежей углеводородов. Их продуктивность была установлена на Западно-Командиршорском-II месторождении, а также на Кэрлайской площади, где в поисковой скв. 1 из верхнесилурийских отложений получен приток легкой нефти. Для оценки углеводородного потенциала нижнепалеозойских отложений и возможности формирования сингенетичных залежей были исследованы образцы керна и нефти из скв. Кэрлайская-1 методами углепетрографии, органической и изотопной геохимии. В изученном разрезе скважины нефтематеринские породы определены в верхнесилурийских и верхнефранских отложениях, которые классифицируются как изначально средне- и высокопродуктивные. Совокупность углепетрографических (RVeq, %) и геохимических (Tmax, 20S/(20S + R), αββ/(αββ + ααα), 22S/(22S + R), Ts/Tm, MPI-1) данных указывает, что органическое вещество нефтематеринских отложений достигло высокой степени катагенетической преобразованности (конец МК3 - конец МК4), отвечающей заключительным этапам главной фазы нефтеобразования. Петрографический состав органического вещества, представленного только битуминитом и продуктами его преобразования, а также характер распределения н-алканов c преобладанием нечетных гомологов (н-С15, н-С17) и изотопно-легкий состав органического углерода (δ13С = -32…-28 ‰) в битумоидах пород и нефти свидетельствуют об однотипном планктонно-водорослевом источнике. Установлено, что по характеру распределения н-алканов и н-алкилциклогексанов, особенно по преобладанию нечетных углеводородов состава С15 и С17, а также изотопно-легкому составу углерода насыщенной фракции, нефть коррелирует с органическим веществом верхнесилурийских нефтематеринских отложений. Установленный высокий генерационный потенциал верхнесилурийских отложений и возможность формирования сингенетичных скоплений углеводородов, а также выявленная нефтегазоносность на различных площадях Денисовского прогиба (Кэрлайской, Западно-Командиршорском-II месторождении) дают основание рассматривать нижнепалеозойский комплекс в качестве перспективного объекта для проведения геолого-разведочных работ и открытия новых залежей.

Органическое вещество, нефтематеринские породы, углеводороды, катагенез, денисовский прогиб, тимано-печорская нефтегазоносная провинция

Короткий адрес: https://sciup.org/14129966

IDR: 14129966 | УДК: 552.578.2.061.32:550.4 | DOI: 10.31087/0016-7894-2023-1-53-66

Текст научной статьи Нефтематеринские отложения и углеводородный потенциал нижнепалеозойских отложений Лайского вала Денисовского прогиба, Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция (по материалам скв. Кэрлайская-1)

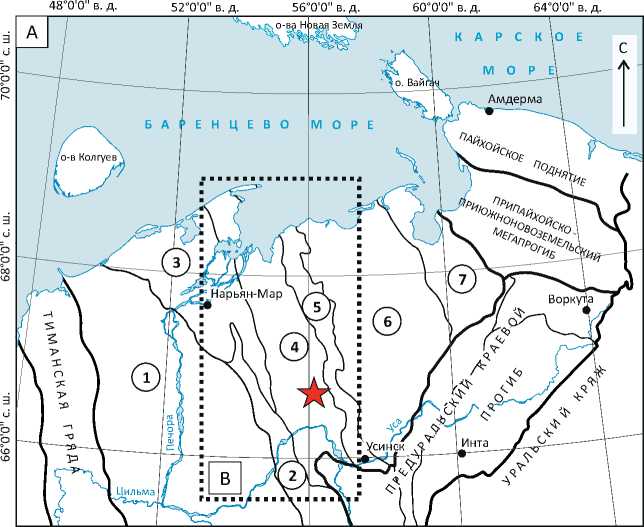

В последние годы территория Денисовского прогиба является областью активных поисково-разведочных работ на нефть и газ в Тимано-Пе-чорской нефтегазоносной провинции. В результате этих работ ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» был открыт ряд новых нефтяных месторождений, таких как Вос-точно-Ламбейшорское (крупное по запасам), Ба-яндыское, Южно-Баяндыское, им. А. Алабушина, Прохоровское и Верхнеипатское (рис. 1) [1, 2]. Основные промышленные залежи УВ расположены в фаменских (верхний девон) и каменноугольных отложениях. В качестве перспективного рассматривается верхнеордовик-нижнедевонский карбонатный нефтегазоносный комплекс, основные перспективы которого связывают с силурийскими отложениями, выходящими под тиманско-саргаевскую региональную покрышку [3, 4]. Продуктивность этого комплекса установлена на Западно-Командиршор-ском-II месторождении, где в коллекторах нижнего силура выявлена залежь газа с легкой нефтью.

В 2017 г. ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в южной части Лайского вала на Кэрлайской структуре была пробурена скв. 1, в которой из верхнесилурийских отложений в интервале глубин 4542–4571,5 м получен приток нефти. Это открывает перспективы поисков новых залежей УВ в еще слабоизученном нижнепалеозойском комплексе Денисовского прогиба. Для оценки УВ-потенциала нижнепалеозойских отложений и возможности формирования сингенетичных залежей были проведены исследования образцов керна и нефти из скв. Кэрлайская-1 методами углепетрографии, органической и изотопной геохимии.

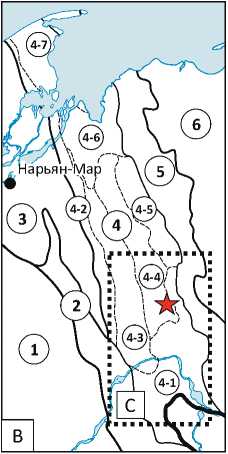

Район и объект исследований

Район исследований расположен в пределах Денисовского прогиба на севере Тимано-Печор-ской нефтегазоносной провинции (см. рис. 1 А). Исследуемая скв. Кэрлайская-1 пробурена в южной части Лайского вала — линейно вытянутой положительной структуры в центральной части прогиба (см. рис. 1 B, C). Скважина пройдена до глубины 4799,8 м. Представленные керном стратиграфические уровни включают силурийские, верхнефран-ские и нижнефаменские отложения (см. рис. 1 D).

На исследуемой территории Денисовского прогиба нижнепалеозойские отложения различаются по мощности и стратиграфической полноте, что обусловлено особенностями геологического развития. Формирование отложений в целом проходило в условиях литорали-сублиторали с накоплением преимущественно карбонатных отложений в ран-несилур-лудловское время и карбонатно-глинисто-мергелистых — в пржидольско-раннедевонское. Предсредне-предпозднедевонский региональный перерыв определил изменение полноты осадочного разреза на территории прогиба: наиболее сокращенные мощности с последовательным выпадением нижнесилурийских, верхнесилурийских и нижнедевонских отложений установлены в его южной части (Лодминская перемычка) [4]. Проявление регионального перерыва существенно повлияло на формирование и распространение коллекторов в карбонатных толщах, а залегание коллекторских горизонтов непосредственно под тиманско-сарга-евской покрышкой стало наиболее благоприятным условием для образования залежей УВ [3, 4]. Такие условия были установлены на Кэрлайской площади, где под франской покрышкой залегают породы

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 1. Обзорная карта района исследований и положение изученной скв. Кэрлайская-1

Fig. 1. Location map of the study area and position of the studied Kerlaiskaya-1 well

Q

J 3

J 1-2

T2-3nm

Tan

T cb-hr

P 2 kz-t

P 2 u

0 40 км

25 км

P 1 k

P ar

P a+s

C 3

Cm

C 2 b

C 1 s

C1v2-3

D fm (zd-el)

D 3 f 3 (ev-lv)

D 3 f 3 (vt-src) D 3 f 1-2

S 2

■ 2

D

S 1

Забой 4799,8 м

А–С — фрагменты карты тектонического районирования Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции (по [5]); D — стратиграфическое расчленение скв. Кэрлайская-1.

1 — тектонические элементы (1 — Ижма-Печорская синеклиза, 2 — Печоро-Кожвинский мегавал, 3 — Малоземель-ско-Колгуевская моноклиналь, 4 — Денисовский прогиб (4-1 — Лодминская перемычка, 4-2 — Шапкина-Юрьяхинский вал, 4-3 — Тибейвисская депрессия, 4-4 — Лайский вал, 4-5 — Верхнелайская депрессия, 4-6 — Усть-Печорская депрессия, 4-7 — Носовая перемычка), 5 — Колвинский мегавал, 6 — Хорейверская впадина, 7 — Варандей-Адзьвинская структурно-тектоническая зона); 2 — местоположение изученной скважины; месторождения УВ ( 3 , 4 ): 3 — нефтяные, 4 — газоконденсатные

А–С — fragments of Tectonic zoning map of the Timan-Pechora Petroleum Province (according to [5]); D — stratigraphic subdivision, Kerlaiskaya-1 well

1 — tectonic elements (1 — Izhma-Pechorsky syneclise, 2 — Pechora-Kozhvsky megaswell, 3 — Malozemelsko-Kolguevsky monocline, 4 — Denisovsky trough (4-1 — Lodminsky bridge, 4-2 — Shapkina-Yuryakhinsky swell, 4-3 — Tibeivissky depression, 4-4 — Laisky swell, 4-5 — Verkhnelaisky depression, 4-6 — Ust-Pechorsky depression, 4-7 — Nosovaya bridge), 5 — Kolvinsky megaswell, 6 — Khoreiversky depression, 7 — Varandey-Adzvinsky structural-tectonic zone); 2 — location of the studied well; hydrocarbon fields (3, 4): 3 — oil, 4 — oil and gas condensate верхнего силура. В кровле верхнесилурийских отложений по результатам испытания пласта в интервале глубин 4542–4591,2 м был получен приток нефти. Нефть в стандартных условиях особо легкая (0,805 г/см3), малосмолистая (2,65 %), малоасфаль-тенистая (0,96 %), высокопарафинистая (6,57 %). По этим параметрам она достаточно схожа с другими нефтями месторождений Денисовского прогиба [6].

Методы исследований

Углепетрографическое изучение ОВ пород, включающее мацеральный анализ и замеры показателя отражения (битуминита), проводилось на микроскопе Leica DM-2500 с установкой QD1302 (Craic Technologies) (г. Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова) и Nicon Eclipse E400Pol.

Содержания органического углерода (Сорг, %) в породе определялось на экспресс-анализаторе АН-7529 методом сжигания в токе кислорода образцов, предварительно обработанных 10 %-й соляной кислотой.

Битумоиды выделялись из пород методом горячей экстракции хлороформом в аппаратах Сокслета. Газохроматографический анализ насыщенной ( н -алканы и изопреноиды) фракции биту-моидов проводился на приборе «Кристалл 2000М». Молекулярный состав полициклических насыщенных и ароматических УВ определялся методом хро-мато-масс-спектрометрии на приборе Shimadzu QP2010 Ultra.

Пиролитические исследования были проведены на приборе Rock-Eval 6 Standard (Vinci Technologies) (Москва, ФГБУ «ВНИГНИ»).

Анализ изотопного состава углерода (δ13C) отдельных фракций битумоидов и нефти проводился на масс-спектрометре Delta V Advantage с использованием элементного анализатора Flash EA. Значения δ13C даны относительно стандарта VPDB. Погрешность измерения составляла ± 0,15 ‰.

Проведенный комплекс исследований (кроме замеров показателя отражения (битуминита) и пиролиза Rock-Eval) выполнялся на приборной базе ЦКП «Геонаука» в Сыктывкаре.

Результаты и их обсуждение

Содержание Сорг и генерационный потенциал

Верхнесилурийские отложения представлены преимущественно серыми доломитами, в различной степени глинистыми, известковистыми с прослоями темно-серых мергелей и аргиллитов доломитизированных. Содержание Сорг в них изменяется от 0,15–1,21 % в глинистых доломитах до 1,28–2,81 % в мергелях и аргиллитах (табл. 1). Значение остаточного генерационного потенциала (S1 + S2) варьирует от 0,52 до 2,3 мг УВ/г породы. Значения водородного индекса (HI) составляют 37–65 мг УВ/г С орг .

Верхнефранские отложения представлены темно-серыми известковистыми аргиллитами с прослоями серого известняка. Содержание Сорг в аргил- литах составляет 1,33–2,44 % (см. табл. 1). Значения S1 + S2 и HI более высокие, чем в силурийских толщах, и изменяются от 2,02 до 7,45 мг УВ/г породы и от 108 до 208 мг УВ/г Сорг соответственно.

Фаменские отложения сложены «чистыми» известняками (нерастворимого остатка породы ~1 %), имеющими низкие концентрации ОВ (Сорг = 0,14 %). Известняки прослоями мелкопоровые, порово-кавернозные и неравномерно-битумонасыщенные, выступающие в качестве потенциальных коллекторских толщ.

Таким образом, среди изученных отложений наиболее обогащенные ОВ потенциальные нефтегенерирующие толщи содержат только породы верхнего силура и верхнего франа.

Петрография ОВ

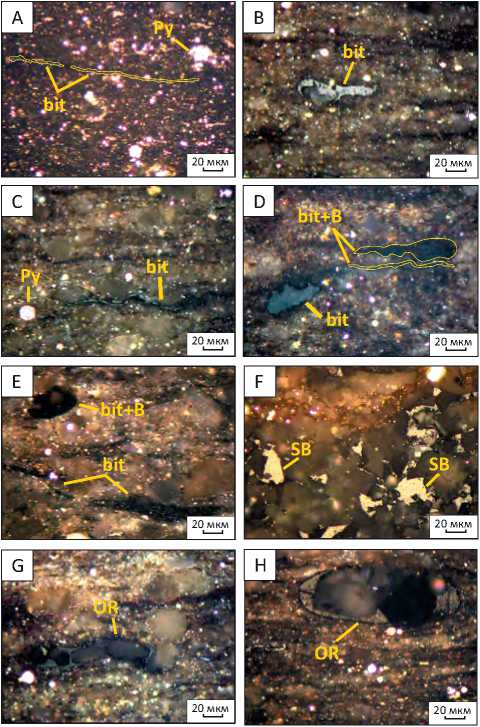

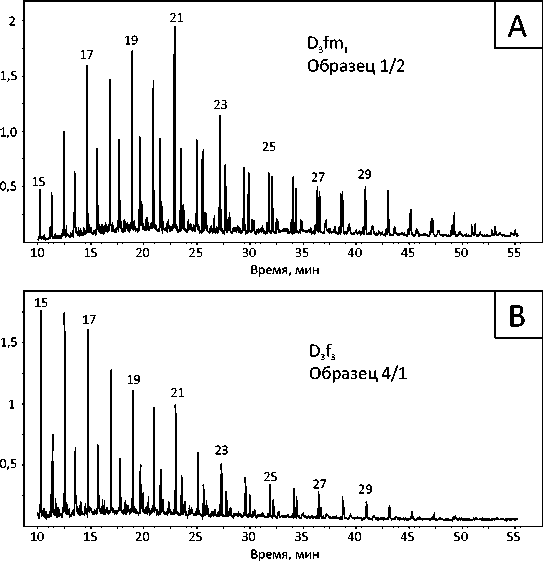

Петрографическое изучение ОВ пород показало, что во всех образцах оно представлено в основном постгенерационным битуминитом (postmature bituminite) (рис. 2 A–C). Реже во франских отложениях встречается битуминит (pre-mature bituminite) совместно с битумом — вторичным продуктом преобразования битуминита (см. рис. 2 D, E). В пустотах карбонатных прослоев наблюдаются скопления твердых битумов (см. рис. 2 F). Также встречены включения биокластов — углеродистых остатков различных организмов, которые наиболее многочисленны во франских отложениях (см. рис. 2 G, H).

УВ-состав ОВ

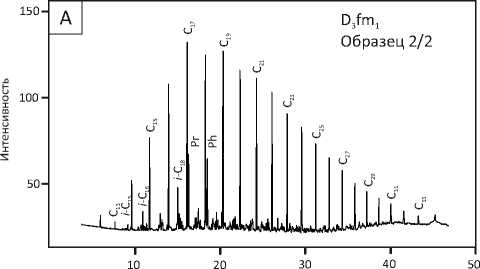

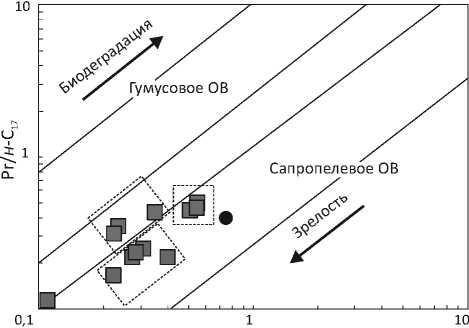

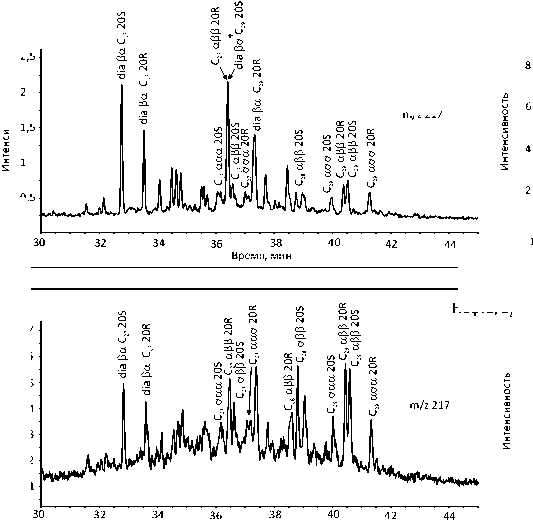

Нормальные алканы и изопреноиды. Изученные битумоиды из пород разных стратиграфических уровней имеют различия в распределении н -алка-нов и изопреноидов. Битумоиды фаменских отложений отличаются от всех образцов повышенными концентрациями высокомолекулярных УВ (> н -С20), наиболее высокими значениями Pr/C17, Ph/C18 и низкими С17/С27 (табл. 2; рис. 3 А, 4).

Битумоиды верхнефранских отложений характеризуются максимумом в низкомолекулярной области с преобладанием н -алкана С15 (см. рис. 3 B). Они отличаются от всех остальных образцов несколько повышенными значениями отношения Pr/Ph, что вполне типично для ОВ верхнедевонских (доманиковых) отложений Тимано-Печорско-го бассейна [8]. По значениям отношений Pr/C17 и Ph/C18 они занимают промежуточное положение (см. табл. 2; см. рис. 4).

Битумоиды верхнесилурийских отложений имеют схожий с франскими образцами профиль распределения н -алканов, но отличаются более интенсивным пиком С17 (наряду с С15) (см. рис. 3 С). Преобладание нечетных н -алканов состава С17, С15 выражается в высоких значениях коэффициента OEP (odd-even predominance) [9] (рис. 5; см. табл. 2), отражающего отношение нечетных гомологов к четным. На диаграмме (см. рис. 4) они также группируются в отдельную область.

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Табл. 1. Содержание Сорг и результаты пиролитических исследований (Rock-Eval)

Tab. 1. Corg content and Rock-Eval pyrolysis results

|

Номер долбления |

Номер образца |

Возраст |

Глубина, м |

Литология |

Параметры |

||||||

|

с орг |

S 1 |

S 2 |

T max |

HI |

S 1 + S 2 |

PI |

|||||

|

1 |

1/2 |

D3fm1 |

3884,2 |

Известняк |

0,14 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

4 |

4/1 |

D 3 f 3 |

4385,5 |

Аргиллит известковистый |

2,44 |

2,38 |

5,07 |

449 |

208 |

7,45 |

0,32 |

|

4/3 |

4382,45 |

1,33 |

0,58 |

1,44 |

445 |

108 |

2,02 |

0,29 |

|||

|

4/5 |

4379,4 |

1,55 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|||

|

5 |

5/1 |

S 2 |

4555,05 |

Доломит глинистый |

0,82 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

5/2 |

4552,8 |

Аргиллит доломи-тизированный |

1,43 |

0,33 |

0,93 |

434 |

65 |

1,26 |

0,26 |

||

|

5/3 |

4552,3 |

Мергель |

1,28 |

0,46 |

0,75 |

446 |

59 |

1,21 |

0,38 |

||

|

5/4 |

4550,62 |

Доломит глинистый |

1,21 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

||

|

6 |

6/1 |

4571,12 |

0,68 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

||

|

6/5 |

4575,6 |

Мергель |

2,43 |

0,83 |

1,47 |

441 |

60 |

2,3 |

0,36 |

||

|

6/6 |

4576,4 |

Доломит глинистый |

0,5 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

||

|

7 |

7/1 |

4623,02 |

0,15 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

||

|

7/2 |

4621,68 |

Аргиллит доломи-тизированный |

2,81 |

0,52 |

1,03 |

429 |

37 |

1,55 |

0,33 |

||

|

7/4 |

4619,52 |

Доломит глинистый |

0,16 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

||

|

7/5 |

4617,2 |

0,69 |

0,18 |

0,34 |

437 |

49 |

0,52 |

0,35 |

|||

Примечание. Сорг, %; S1, мг УВ/г породы; S2, мг УВ/г породы; T max, °C; HI = 100 ∙ S2/Сорг, мг УВ/г Сорг; S1 + S2, мг УВ/г породы; PI = S1/(S1 + S2); «–» — не определялось.

Note. С org , %; S 1 , mg HC/g rock; S 2 , mg HC/g rock; T max , °C; HI = 100 ∙ S 2 /С org , mg HC/g С org ; S 1 + S 2 , mg HC/g rock; PI = S1/(S1 + S2); «–» — not determined.

Изученная нефть из верхнесилурийских отложений по совокупности УВ-параметров имеет свои геохимические особенности. Однако по характеру распределения н -алканов, особенно по преобладанию С15 и С17 (см. рис. 3 D), повышенным значениям OEP (см. табл. 2), нефть схожа с битумоидами верхнего силура.

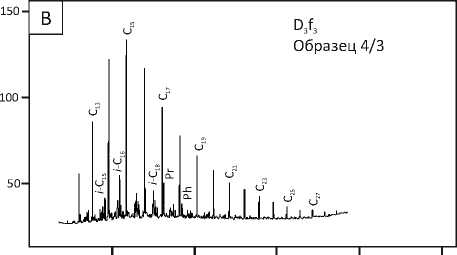

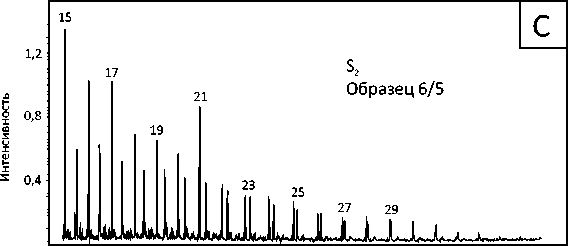

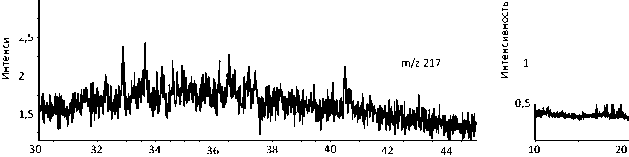

н-Алкилциклогексаны. Распределение циклоалкановых УВ также демонстрирует несходство проанализированных битумоидов. Фаменские отложения характеризуются битумоидами, для которых максимум распределения н -алкилциклогексанов приходится на область С17–С21 с преобладанием УВ с нечетным числом атомов углерода в молекуле (рис. 6 A). Битумоиды франских отложений характеризуются максимумом при С15 и постепенным снижением УВ в сторону высокомолекулярных гомологов (см. рис. 6 B). Распределение н -алкилци-клогексанов в верхнесилурийских отложениях отличается преобладанием нечетных УВ состава С15, С17 и С21 (см. рис. 6 C). Для образца нефти наблюдается такое же распределение н -алкилциклогекса-нов, как в битумоидах верхнего силура, где преобладают низкомолекулярные гомологи С15, С17 и С21 (см. рис. 6 D).

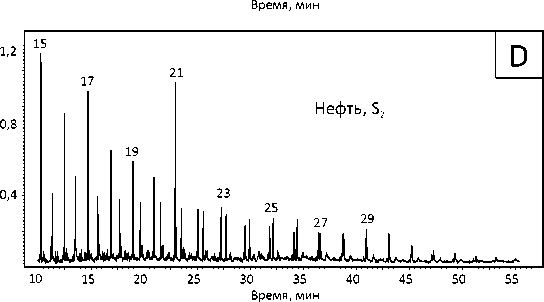

Стераны и терпаны. Информацию о распределении полициклических биомаркеров удалось по- лучить только для битумоидов из фаменских отложений и нефти (рис. 7 A, B; см. табл. 2). По остальным образцам получены слабые пики, непригодные для расчетов (см. рис. 7 C). Распределение стеранов в би-тумоидах фаменских отложений является схожим. Для них характерно преобладание С27 (31–34 %) и С29 (43–44 %) (см. табл. 2). Среди терпанов доминируют трициклические УВ. Распределение УВ в нефти отличается от битумоидов пород. В ней преобладающими являются стераны состава С28 (30 %) и С29 (44 %), а гопаны отсутствуют (см. рис. 7 C).

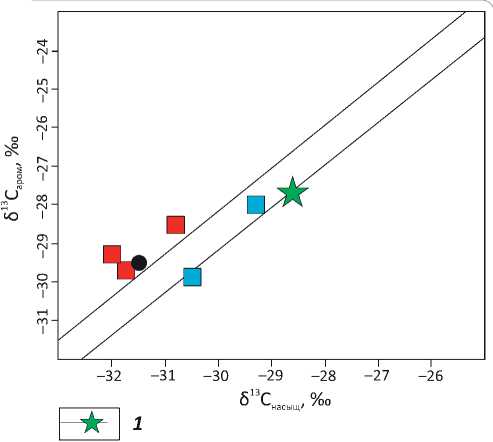

Изотопный состав углерода

Изотопный состав углерода исследовался во фракциях насыщенных (δ13Снасыщ) и ароматических (δ13Саром) УВ для битумоидов пород и нефти (см. табл. 2). В породах верхнего франа значения δ13Снасыщ составляют -30,5 … -29,3 ‰. Ароматическая фракция содержит углерод с более тяжелым изотопным составом, δ13Саром варьирует от -29,9 до -28 ‰. Углерод битумоидов силурийских отложений отличается меньшим содержанием изотопа 13С, его δ13Снасыщ изменяется в интервале -32…-30,8 ‰ (рис. 8). Значения δ13Саром больше, чем δ13Снасыщ, и составляют -29,7…-28,5 ‰. Значения δ13Снасыщ и δ13Саром фракций, выделенных из нефти, равны -31,5 и -29,5 ‰ соответственно.

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Рис. 2. Микрофотографии компонентов ОВ пород

Fig. 2. Micro-images of OM components

Образцы: A — 6/5, S 2 ; B — 4/3, D 3 f 3 ; C — 4/3, D 3 f 3 ; D — 4/1, D 3 f 3 ; E — 4/5, D 3 f 3 ; F — 6/5, S 2 ; G — 4/3, D 3 f 3 ; H — 4/5, D 3 f 3 .

Py — пирит; bit — битуминит; B — битум; SB — твердые битумы; OR — биокласты

Samples: A — 6/5, S 2 ; B — 4/3, D 3 f 3 ; C — 4/3, D 3 f 3 ; D — 4/1, D 3 f 3 ; E — 4/5, D 3 f 3 ; F — 6/5, S 2 ; G — 4/3, D 3 f 3 ; H — 4/5, D 3 f 3 .

Py — pyrite; bit — bituminite; B — bitumen; SB — solid bitumen; OR — bioclasts

Катагенез ОВ

Оценка катагенетической преобразованности ОВ проводилась по результатам измерения показателя отражения, данным пиролиза Rock-Eval и распределению УВ-биомаркеров.

Замеры показателя отражения были проведены по битуминиту (в верхнем фране) и твердым битумам (в верхнем силуре), которые используются в качестве «эквивалента витринита» (RVeq, %). Г. Джейкобом [11] отмечено, что битуминит имеет более низкий показатель отражения (RB, %), чем у витринита (RV, %) при RV < 1 %, а при RV > 1 %, наоборот, значения RB более высокие. Поэтому для приведения значений RB к эквиваленту витринита использовалась формула RVeq = 0,668 × RB + 0,4 [11]. Ввиду отсутствия в верхнесилурийских отложениях включений битуминита, пригодных по размеру для выполнения замеров, были измерены включения твердых битумов между карбонатыми зернами (см. рис. 2 F). Для пересчета измерений данных включений на «эквивалент витринита» подходит формула RVeq = (RB + 0,41)/1,09 [12].

Полученные значения RB составили 1,13 % в верхнефранских (образец 4/5) и 1,23 % в верхнесилурийских (образец 6/5) отложениях, что в пересчете на «эквивалент витринита» составляет 1,15 и 1,5 % соответственно. Данные значения RVeq соответствуют градации катагенеза «конец МК3 – конец МК4», что отвечает заключительным этапам главной фазы нефтеобразования [13].

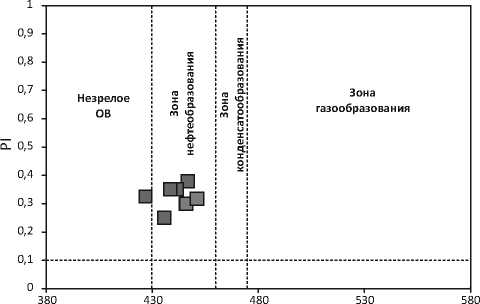

Катагенетическая преобразованность ОВ по данным пиролиза Rock-Eval оценивалась по значению температуры максимального выхода УВ ( T max) и индекса продуктивности (PI). Значения T max и PI составляют соответственно 429–449 °С и 0,26–0,38 (рис. 9; см. табл. 1), что отражает зрелость ОВ в пределах главной зоны нефтегенерации [14]. Отсутствие закономерности повышения T max с глубиной при повышенном индексе PI (см. табл. 1) может быть связано с присутствием в породах миграционных битумоидов, которые занижают значение Tmax [15].

Степень зрелости ОВ, рассчитанная по полициклическим биомаркерам, оценивалась по значениям стерановых параметров 20S/(20S + R), αββ/(αββ + + ααα) для УВ-состава С29 и 22S/(22S + R), рассчитанных для С32 αβ гомогопана. Значения этих индексов в исследованных образцах составляют 0,42–0,53, 0,56–0,66 и 0,62–0,64 соответственно (см. табл. 2). Установлено, что при достижении уровня зрелости около RV = 0,5–0,7 % в соотношении этих УВ-био-маркеров достигаются равновесные значения, которые далее уже не изменяются [7, 16]. Полученные значения в целом указывают на то, что ОВ достигло порога информативности стерановых и гопановых индикаторов зрелости, соответствующих пику (и более) нефтегенерации (рис. 10).

Распределение тритерпановых УВ также несет информацию о степени зрелости ОВ, и, в отличие от вышеприведенных индексов, их информативность сохраняется и на более высоких градациях катагенеза. Отмечено, что трициклические терпаны более устойчивы при термической зрелости, чем гопаны, поэтому они являются наиболее распространенными УВ в высокозрелых нефтях [17]. Для ОВ высоких уровней катагенетического преобразования (RV > > 0,9 %) также характерны повышенные значения отношения Ts/Tm, так как триснорнеогопан (Ts) является более стабильным [7]. Таким образом, преобладание в изученных битумоидах трициклических УВ и высокие значения Ts/Tm (6–10) подтверждают высокую зрелость ОВ пород и нефти.

Другим УВ-параметром, позволяющим определить уровень зрелости ОВ, является метилфенантреновый индекс (MPI-1), рассчитанный по отношению фенантрена и его гомологов. В отличие от насыщенных УВ, ароматические соединения со-

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Табл. 2. Геохимические показатели битумоидов пород и нефти

Tab. 2. Geochemical data of bitumens and oil

|

Геохимические показатели |

Номер образца |

||||||||||||

|

1/2 |

2/2 |

3/2 |

4/1 |

4/3 |

4/5 |

5/2 |

5/3 |

6/5 |

6/6 |

7/2 |

7/5 |

нефть |

|

|

Возраст |

|||||||||||||

|

D3fm1 |

D3f |

S 2 |

|||||||||||

|

Pr/C 17 |

0,51 |

0,46 |

0,48 |

0,43 |

0,36 |

0,32 |

0,22 |

0,22 |

0,17 |

0,25 |

0,09 |

0,24 |

0,4 |

|

Ph/C 18 |

0,55 |

0,5 |

0,54 |

0,34 |

0,23 |

0,22 |

0,4 |

0,28 |

0,22 |

0,31 |

0,1 |

0,28 |

0,74 |

|

Pr/Ph |

0,95 |

0,97 |

0,89 |

1,72 |

2,17 |

2,28 |

1,31 |

1,55 |

1,22 |

1,15 |

1,01 |

1,29 |

0,97 |

|

C17/ C27 |

2 |

2,84 |

1,89 |

6,82 |

14,47 |

28,94 |

12,49 |

8,83 |

4,06 |

3,86 |

4,39 |

6,02 |

3,95 |

|

OEP при С17 |

1,13 |

1,09 |

1,13 |

1,05 |

0,97 |

1,03 |

1,46 |

1,38 |

1,2 |

1,2 |

1,05 |

1,3 |

1,47 |

|

αββ C 27 , % |

34 |

31 |

34 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

25 |

|

αββ C 28 , % |

21 |

26 |

23 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

30 |

|

αββ C 29 , % |

44 |

43 |

43 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

44 |

|

Ts/Tm |

6 |

6 |

10 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

C 29 20S/(20S + R) |

0,45 |

0,53 |

0,42 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

0,43 |

|

C29 αββ/(αββ + ααα) |

0,6 |

0,65 |

0,59 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

0,66 |

|

C 32 22S/(22S + R) |

0,62 |

0,64 |

0,64 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

MPI-1 |

0,81 |

0,78 |

0,78 |

1,04 |

1,01 |

1 |

0,95 |

0,96 |

0,99 |

0,97 |

0,83 |

0,86 |

1,07 |

|

RV с , % |

0,87 |

0,86 |

0,86 |

1,02 |

0,99 |

0,99 |

0,96 |

0,97 |

0,98 |

0,97 |

0,89 |

0,91 |

1,04 |

|

δ13С насыщ , ‰ |

– |

– |

– |

-29,3 |

– |

-30,5 |

-31,7 |

– |

-32 |

– |

-30,8 |

– |

-31,5 |

|

δ13С аром , ‰ |

– |

– |

– |

-28 |

– |

-29,9 |

-29,7 |

– |

-29,3 |

– |

-28,5 |

– |

-29,5 |

Примечание. OEP = C 15 + 6 ∙ C 17 + C 19 /4 ∙ C 16 + 4 ∙ C 18 ; MPI-1 = 1,5 ∙ (2-MP + 3-MP)/(P + 1-MP + 9-MP); RV с = 0,38 + 0,61 ∙ MPI-1.

Note. OEP = C 15 + 6 ∙ C 17 + C 19 /4 ∙ C 16 + 4 ∙ C 18 ; MPI-1 = 1.5 ∙ (2-MP + 3-MP)/(P + 1-MP + 9-MP); RV с = 0.38 + 0.61 ∙ MPI-1.

Время, мин

Рис. 3. Хроматограммы распределения н -алканов и изопреноидов в насыщенной фракции битумоидов пород (A–C) и нефти (D)

Fig. 3. Chromatograms of n -alkanes and isoprenoids distribution in the saturated fraction of rocks (A–C) and oil (D)

Время, мин

Образец 7/5

Время, мин

Время, мин

Нефть, S

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Рис. 4. Диаграмма отношений нормальных и изопреноидных алканов Pr/ н -С17 – Ph/ н -С18 (поля диаграммы по [7])

Рис. 5. Диаграмма отношения значений OEP – Pr/Ph

Fig. 5. OEP – Pr/Ph values relationship diagram

Fig. 4. Normal and isoprenoid alkanes Pr/ n -С17 – Ph/ n -С18 relationship diagram (diagram fields according to [7])

Ph/ н -C 18

04--------------------------------1--------------------------------1--------------------------------1--------------------------------1--------------------------------1

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Pr/Ph

Усл. обозначения см. на рис. 4

For Legend items see Fig. 4

□12□ 3 • 4

Битумоиды из отложений ( 1 – 3 ): 1 — нижнефаменских, 2 — верхнефранских, 3 — верхнесилурийских; 4 — нефть

Bitumens from the deposits ( 1 – 3 ): 1 — Lower Famennian, 2 — Upper Frasnian, 3 — Upper Silurian; 4 — oil

храняют высокие концентрации при повышенных уровнях зрелости ОВ. Поэтому аналитические данные были получены для всех исследуемых образцов (см. табл. 2). Установленная зависимость значений MPI-1 с показателем отражения витринита (RV, %) позволила рассчитать его теоретически [18]. Рассчитанное по индексу MPI-1 значение RVс составляет 0,86–0,87 % в фаменских, 0,99–1,02 % — во фран-ских и 0,89–0,98 % — в силурийских отложениях. Для нефти значение RV составило 1,04 % (см. табл. 2).

Совокупность полученных данных указывает на то, что ОВ верхнесилурийских и верхнефранских нефтематеринских отложений достигло высокой степени катагенетической преобразованности (до МК4), соответствующей заключительным этапам главной фазы нефтеобразования. Нефть также характеризуется высокой зрелостью, соответствующей вмещающим верхнесилурийским породам.

Полученные фактические данные позволили уточнить катагенез ОВ в этой части Денисовского прогиба. Согласно имеющимся оценкам, катаге-нетическая преобразованность ОВ для верхнего силура находится на уровне МК5 и МК3 для ниж-не-среднефранских отложений верхнего девона [19]. Результаты, полученные авторами статьи, указывают на меньшую степень катагенеза ОВ для верхнесилурийских отложений (МК4), а для ниж-не-среднефранских, наоборот — на большую преобразованность (начало МК4).

Исходные концентрации ОВ в нефтематеринских породах

В процессе катагенетического преобразования ОВ происходит расход Сорг на генерацию УВ-про-

дуктов. Поэтому, зная тип ОВ и уровень его катагенеза, возможно оценить исходные содержания Сорг в породах. Исходя из определенной степени зрелости (конец МК3 – МК4) и альгогенной основы ОВ, был использован коэффициент пересчета исходных (на начало градации ПК1) концентраций Сорг, равный 2,35 [20]. С учетом коэффициента пересчета исходные содержания Сорг в силурийских нефтематеринских породах составляют 0,35–3,01 % в глинистых доломитах и 3,36–6,6 % в мергелях и аргиллитах. Исходные значения Сорг для верхнефранских нефтематеринских пород варьируют от 3,13 до 5,73 %. На классификационном уровне, по содержанию Сорг [21], исследуемые нефтематеринские породы характеризуются как низко-среднепродуктивные для глинистых доломитов и средне-высокопродуктивные для мергелей и аргиллитов.

Состав ОВ и корреляция нефти с нефтематеринскими породами

Характер распределения н -алканов в изученных образцах пород и нефти c преобладанием нечетных гомологов ( н -С15, н -С17) в низкомолекулярной области отражает морской планктонно-водорослевый источник ОВ [9]. Петрографический состав ОВ, представленного только битуминитом и продуктами его преобразования, также отражает исключительно морской генезис ОВ. Значения δ13С битумоидов пород и нефти в диапазоне -32…-28 ‰ подтверждают сделанные выше выводы. Такой изотопно-легкий состав органического углерода является характерным для морского сапропелевого ОВ [22].

Провести корреляцию ОВ пород и нефти по распределению стерановых и терпановых УВ, к сожалению, не представляется возможным, ввиду отсутствия данных из потенциальных нефтематеринских пород верхнего силура и верхнего франа. Фаменские отложения содержат миграционные УВ и являются коллекторами. Поэтому основными корреляционными данными являлись информация по распределению алкановых и циклоалкановых

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 6. Масс-хроматограммы (m/z 82) распределения н -алкилциклогексанов в битумоидах пород (A–C) и нефти (D)

Fig. 6. Mass chromatograms (m/z 82) showing distributions of n -alkylcyclohexanes in bitumens (A–C) and oil (D)

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

УВ, а также изотопный состав углерода фракций битумоида.

По характеру распределения н -алканов и н -ал-килциклогексанов, особенно преобладанию нечетных УВ состава С15 и С17 (см. рис. 3, 6), повышенным значениям OEP (см. рис. 5) нефть коррелирует с би-

тумоидами из верхнесилурийских нефтематеринских пород. Распределение изотопов углерода не противоречит связи нефти с нефтематеринскими породами верхнего силура. От верхнефранских образцов они отличаются более изотопно-легким составом углерода насыщенной фракции (см. рис. 8).

Рис. 7. Масс-хроматограммы распределения стерановых (m/z 217) и терпановых (m/z 191) УВ в битумоидах пород (A, C) и нефти (B) Fig. 7. Mass chromatograms showing distribution of sterane (m/z 217) and terpane (m/z 191) hydrocarbons in bitumens (A, C) and oil (B)

A

D3fm1, образец 1/2

B

2,5

m/z 217

1,5

0,5

Время, мин

1,5

1,2

0,9

ф

0,6

0,3

Время, мин

Трицикланы

Гомогопаны

m/z 191

30 40

Время, мин

Нефть, S

Трицикланы

m/z 191

30 40

Время, мин

C 3,5

S2, образец 5/2

1,5

2,5

0,5

J^M^hJ^VW^M^

Время, мин

m/z 191

Время, мин

Проведенные ранее исследования [10] доманико-вых отложений Денисовского прогиба по скв. Ко-мандиршор-12, как и для проанализированных авторами статьи верхнефранских битумоидов, показывают обогащение тяжелым изотопом углерода в составе насыщенной фракции (см. рис. 8).

Таким образом, приведенные изотопно-геохимические данные свидетельствуют о сингенетич-ности силурийской нефти вмещающим толщам и генетической связи с ОВ нефтематеринских пород верхнего силура. Предположения о возможном раннепалеозойском источнике нефтей в Денисовском прогибе высказывались и ранее: в среднеде-вон-франских отложениях установлены нефти с концентрационным максимумом н -алканов при С17 (Пашшорская, Верхнегрубешорская и Севе-ро-Командиршорская площади), предположительно связанные с нижнепалеозойским генезисом (Сенин С.В. и др., 2012); на Баяндыском месторождении залежь в фаменских отложениях характе-

ризуется высокой зрелостью нефтяного флюида и УВ-составом, не соответствующим ОВ нефтематеринских пород верхнего девона [1, 23]. Однако детальных изотопно-геохимических исследований по сопоставлению нефтей и нефтематеринских пород различных стратиграфических уровней не проводилось. Полученные авторами статьи результаты исследований доказывают нефтегенерационный потенциал силурийских отложений и возможность формирования залежей УВ как во вмещающих отложениях, так и вышележащих нефтегазоносных комплексах, за счет процессов вертикальной миграции.

Следует также отметить, что битумоиды из фа-менских пористо-кавернозных пород отличаются от всех других проанализированных образцов из верхнесилурийских и верхнефранских отложений по распределению УВ-биомаркеров и зрелости ОВ. Это может свидетельствовать о собственном источнике УВ в фаменской части разреза.

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 8. Изотопный состав углерода насыщенной и ароматической фракций битумоидов пород и нефти

Рис. 9. Катагенез ОВ по значениям пиролитических параметров T max и PI

Fig. 8. Stable carbon isotope ratios for saturated versus aromatic hydrocarbons in bitumens and oil

1 — среднее значение δ13С для 9 образцов битумоидов из отложений D3dm скв. Командиршорская-12 [10].

Остальные усл. обозначения см. на рис. 4

1 — average δ13C value for 9 bitumen samples from the D3dm deposits of the Komandirshorsky-12 well [10].

For other Legend items see Fig. 4

Рис. 10. Катагенез ОВ по биомаркерным параметрам

Fig. 10. Maturity of OM in accordance with biomarker parameters

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

II"

Пик нефте-генерации и выше

Начало нефте-генерации

Незрелое ОВ

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

0,7

Си 20S/(20S+20R)

Усл. обозначения см. на рис. 4

For Legend items see Fig. 4

Выводы

В результате проведенных исследований материалов скв. Кэрлайская-1 получены новые данные по нефтематеринским породам и геохимии УВ палеозойских отложений Лайского вала Денисовского прогиба. Полученные данные по изотопному составу и распределению УВ-биомаркеров в нефти из силурийских природных резервуаров являются первыми сведениями об УВ-флюидах из нижнепалеозойских отложений Денисовского прогиба.

Fig. 9. Maturity of OM according to the Rock-Eval T max and PI values

o max

Усл. обозначения см. на рис. 4

For Legend see Fig. 4

В изученном разрезе скважины нефтематеринские породы определены в верхнесилурийских и верхнефранских отложениях, которые характеризуются близкими значениями геохимических параметров. В обоих стратиграфических интервалах наиболее обогащенные ОВ отложения классифицируются как изначально средне- и высокопродуктивные нефтематеринские породы. Фаменские отложения сложены «чистыми» известняками и не содержат нефтегенерирующих пород.

Совокупность данных показателя отражения (RVeq), пиролиза Rock-Eval ( T max), индексов зрелости насыщенных (20S/20S + R), αββ/(αββ + ααα), 22S/ (22S + R), Ts/Tm и ароматических (MPI-1) УВ указывает на то, что ОВ верхнесилурийских и верхнедевонских нефтематеринских отложений достигло высокой степени катагенетической преобразованности (конец МК3 – конец МК4), отвечающей заключительным этапам главной фазы нефтеобразования. Нефть также характеризуется высокой зрелостью, соответствующей вмещающим верхнесилурийским отложениям.

Показано, что, несмотря на однотипный планктонно-водорослевый источник ОВ, битумоиды верхнесилурийских, верхнефранских и фаменских отложений отличаются по распределению алкановых ( н -алканы и изопреноиды) и циклоалкановых ( н -алкилциклогексаны) УВ, а также изотопному составу углерода отдельных фракций. Сопоставление битумоидов пород и нефти показало, что по характеру распределения н -алканов и н -алкилцик-логексанов, особенно преобладанию нечетных УВ состава С15 и С17, изотопно-легкому составу δ13Снасыщ, нефть коррелирует с ОВ верхнесилурийских нефтематеринских отложений. Установленные изотопно-углеводородные связи свидетельствуют о сингенетичности силурийской нефти вмещающим

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

толщам и генерации этих УВ нефтематеринскими породами верхнего силура.

Полученные результаты позволяют рассматривать нижнепалеозойский карбонатный комплекс Денисовского прогиба как полноценную УВ-систе-му, имеющую все основные элементы: коллекторы, флюидоупоры и собственные источники для генерации УВ. Учитывая относительно высокий гене- рационный потенциал силурийских отложений, а также доказанную нефтегазоносность на различных участках Денисовского прогиба (Кэрлайской площади, Западно-Командиршорском-II месторождении) есть основание рассматривать нижнепалеозойский комплекс в качестве перспективного объекта для проведения геолого-разведочных работ и открытия новых залежей УВ.

Список литературы Нефтематеринские отложения и углеводородный потенциал нижнепалеозойских отложений Лайского вала Денисовского прогиба, Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция (по материалам скв. Кэрлайская-1)

- Даниленко А.Н., Савельева А.А., Борщевская Н.И. Новые данные о геологическом строении и перспективах нефтегазоносное™ рифогенных отложений верхнего девона Денисовского прогиба // Нефтяное хозяйство. - 2017. - № 2. - C. 41-45. DOI: 10.24887/00282448-2017-2-41-45.

- Саетгараев А.Д., Фатеев В.С., Соловьев С.И. Результаты поисково-разведочных работ ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» за период 2014-2018 гг. // Геология и минеральные ресурсы Европейского Северо-Востока России: материалы XVII Геологического съезда Республики Коми. - Т. I. - Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2019. - С. 35-37.

- Савельева А.А., Арцишевская А.В., Борщевская Н.И. Новые объекты поисков и разведки нефти и газа в перспективном ордовикско-нижнедевонском нефтегазоносном комплексе Денисовского лицензионного участка // Нефтяное хозяйство. - 2017. - № 7. -С. 14-19. DOI: 10.24887/0028-2448-2017-7-14-19.

- Шамсутдинова Л.Л. Перспективы нефтегазоносности ордовикско-нижнедевонских карбонатных отложений южной части Денисовского прогиба // Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности Тимано-Североуральского региона: материалы юбилейной научно-практической конференции, посвященной 80-летию Тимано-Печорского научно-исследовательского центра. -Киров: ООО «Кировская областная типография», 2018. - С. 114-121.

- Прищепа О.М., Богацкий В.И., Макаревич В.Н., Чумакова О.В., Никонов Н.И., Куранов А.В., Богданов М.М. Новые представления о тектоническом и нефтегазогеологическом районировании Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции [Электронный ресурс] // Нефтегазовая геология. Теория и практика. - 2011. - Т. 6. - № 4. - Режим доступа: http://www.ngtp.ru/ rub/4/40_2011.pdf (дата обращения: 20.09.2022).

- Сенин С.В., Савельева А.А. Диагностика фазового состава залежей углеводородов южной части Денисовского прогиба [Электронный ресурс] // Нефтегазовая геология. Теория и практика. - 2017. - Т. 12. - № 3. - Режим доступа: http://www.ngtp.ru/ rub/1/27_2017.pdf (дата обращения: 20.09.2022).

- Peters K.E., Walters C.C., Moldowan J.M. The biomarker guide. Biomarkers and isotopes in petroleum systems and Earth history. Ed. 2. -Cambridge: Cambridge University Press, 2005. - Book 2. - 1155 с.

- Бушнев Д.А., Бурдельная Н.С., Шадрин А.Н., Фадеева Н.П., Смирнов М.Б. Органическое вещество доманикитов Тимано-Печорско-го бассейна - условия проявления главной фазы нефтеобразования // Геология и геофизика. - 2021. - Т. 62. - № 8. - С. 1048-1055. DOI: 10.15372/GiG2021104.

- Тиссо Б., ВельтеД. Образование и распространение нефти. - М.: Мир, 1981. - 501 с.

- Бушнев Д.А., Бурдельная Н.С., Шадрин А.Н., Деревесникова А.А. Доманиковые отложения Денисовского прогиба по результатам исследования керна скважины Командиршор-12 // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. - 2017. - Т. 271. - № 7. - С. 12-20. DOI: 10.19110/2221-1381-2017-7-12-20.

- Jacob H. Classification, structure, genesis and practical importance of natural solid oil bitumen ("migrabitumen") // Int. J. Coal Geol. -1989. - Т. 11. - № 1. - С. 65-79. DOI: 10.1016/0166-5162(89)90113-4.

- Landis C.R., Castaño J.R. Maturation and bulk chemical properties of a suite of solid hydrocarbons // Org. Geochem. - 1994. - Т. 22. -С. 137-149.

- Вассоевич Н.Б. Происхождение нефти // Вестник МГУ. Сер. 4, Геология. - 1975. - № 5. - С. 3-23.

- Espitalie J. Use of Tmax as a maturation index for different types of organic matter. Comparison with vitrinite reflectance. In: Thermal Modeling in Sedimentary Basins (ed. by J. Burrus). - Paris: Editions Technip, 1986. - С. 475-496.

- Peters K.E. Guidelines for evaluating petroleum source rock using programmed pyrolysis // AAPG Bull. - 1986. - Т. 70. - № 3. -С. 318-329. DOI: 10.1306/94885688-1704-11D7-8645000102C1865D.

- Waples D.W., Machihara T. Biomarkers for geologist - a practical guide to the application of steranes and triterpanes in petroleum geology // AAPG methods and exploration. - 1991. - № 9. - 71 с.

- Van Graas G.W. Biomarker maturity parameters for high maturities: Calibration of the working range up to the oil/condensate threshold // Org. Geochem. - 1990. - Т. 16. - № 4-6. - С. 1025-1032. DOI: 10.1016 /0146-6380(90)90139-q.

- Radke M. Application of aromatic compounds as maturity indicators in source rocks and crude oils // Mar. Pet. Geol. - 1988. - Т. 5. -С. 224-236.

- Баженова Т.К., Шиманский В.К., Васильева В.Ф., Шапиро А.И., Яковлева (Гембицкая)Л.А., КлимоваЛ.И. Органическая геохимия Тимано-Печорского бассейна. - СПб.: ВНИГРИ, 2008. - 164 с.

- Баженова Т.К. Основы региональной органической геохимии. - М.: ГЕОС, 2020. - 120 с.

- Ларская Е.С. Диагностика и методы изучения нефтегазоматеринских толщ. - М.: Недра, 1983. - 200 с.

- Конторович А.Э., Богородская Л.И., Голышев С.И. Распределение стабильных изотопов углерода в седикахитах различной генетической природы // Геология и геофизика. - 1985. - № 7. - С. 3-11.

- Анищенко Л.А., Савельева А.А., Котик И.С. Эволюционно-генетические типы нефтяных систем Денисовской и Хорейвер-ской впадин и перспективы их поисков // Материалы юбилейной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Тимано-Печорского научно-исследовательского центра. - Киров: ООО «Кировская областная типография». - 2014. - С. 66-72.