Негативное воздействие микроорганизмов на многокомпонентное подземное пространство Санкт-Петербурга: инженерные, геологические и геотехнические аспекты

Автор: Дашко Регина, Власов Дмитрий, Воронов Алексей

Журнал: Строительство уникальных зданий и сооружений @unistroy

Статья в выпуске: 5 (90), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается проблема повышения безопасности при реконструкции и реставрации исторических зданий 1898–1902-х годов, расположенных на улице Тележной в Санкт-Петербурге. Проведено многократное исследование несущих конструкций указанных выше зданий, а также их фундаментов. Проведен инженерно-геологический анализ грунтов фундаментов зданий. Проведена оценка уровня загрязнения подземных вод, выявлены источники загрязнения. Учитывая широкую распространенность залежей болотного камня и срок протечки канализации, были выполнены микробиологические исследования грунтов фундаментов зданий, грунтовых вод и строительных материалов (кирпич, раствор, древесина, вне обслуживаемого гидроизоляционного слоя и др.). Установлены численность и виды микромицетов, аэробных и анаэробных бактерий. Обнаружено изменение численности микроорганизмов с глубиной грунтов основания зданий в зависимости от окислительно-восстановительных условий. Были обнаружены условия восстановления с ОВП (окислительно-восстановительный потенциал) <0 мВ (в некоторых случаях ОВП = 20-30 мВ). Значение ОВП измеряли в полевых условиях. В этих физико-химических условиях распространены анаэробные микроорганизмы (сульфатредуцирующие, метановые, денитрифицирующие бактерии), выделяющие газы разной степени растворимости. Высокий уровень микробиологической распространенности грунтов основания зданий, грунтовых вод и строительных материалов приводит к необходимости использования биорезистентных строительных материалов. Необходимо учитывать наличие заносного песка и малорастворимых газов, вызывающих изменение грунтов основания любого напряженно-деформированного состояния здания.

Осыпающееся здание, инженерно-геологические особенности моренных почв, гидрогеологические условия, физико-механические свойства, микробиота, метод мазка, метагеномный анализ, биокоррозия, загрязнение

Короткий адрес: https://sciup.org/143172543

IDR: 143172543 | УДК: 69 | DOI: 10.18720/CUBS.90.1

Текст научной статьи Негативное воздействие микроорганизмов на многокомпонентное подземное пространство Санкт-Петербурга: инженерные, геологические и геотехнические аспекты

Анализ аварийных ситуаций, которые фиксировались на протяжении многих десятилетий при реализации проектов освоения и использования подземного пространства (ПП) городов, позволяют утверждать, что технологии строительства и обеспечение длительной устойчивости сооружений должны базироваться на оценке подземной среды города как многокомпонентной системы: породы и грунты должна рассматриваться как вмещающая среда для подземных вод, газов различного генезиса, микробиоты и подземных конструкций при их тесном взаимодействии и взаимовлиянии. Следует учитывать, что подземные воды имеют нестабильный гидродинамический режим, обычно связанный с городским водопотреблением, барражным эффектом при строительстве и эксплуатации свайных фундаментов, утечками из систем водоотведения и пр. Их химический состав определяется наличием источников контаминации.

Исследования деятельности микроорганизмов в инженерно-геологических и геотехнических аспектах практически не проводятся. Известны отдельные работы, посвященные анализу микробного биоразнообразия на больших глубинах, в особенности в осадках на дне океана [1,2]. Высказывалось мнение, что подземная биосфера формируется микроорганизмами и простирается на несколько километров ниже поверхности земли и дна океана [3]. Отмечалось, Dashko, R.E.; Vlasov, D.Yu.; Voronov, A.S.

что микробиологическая активность на больших глубинах может влиять на геологические процессы [1,4,5]. Вместе с тем, до последнего времени оставались практически не исследованными процессы микробной трансформации состояния и физико-механических свойств грунтов, а также развития таких процессов как плывуны, биохимическая газогенерация и биокоррозия, которая прослеживается на большую глубину. Эти аспекты исследования подземной микробиоты имеет важное значение при проведении инженерно-геологических изысканий. Отдельные разработки по необходимости учета микроорганизмов при проведении инженерно-геологических изысканий проводятся в Пермском государственном исследовательском университете под руководством кандидата геолого-минералогических наук Н.Г. Максимовичем [6,7,8]. Исследования по влиянию деятельности микроорганизмов в подземном пространстве городов и горнопромышленных регионов на кафедре гидрогеологии и инженерной геологии Санкт-Петербургского горного университета под руководством профессора Р.Э. Дашко были начаты еще в 1988г. В настоящее время накоплены достаточно большой материал в теории и практики микробиологических исследований подземного пространства. [9,10,11,12,13,14,15] Вместе с тем, деятельность микроорганизмов в подземной среде определяет негативные изменения состава, состояния и физико-механических свойств грунтов, развитие опасных инженерно-геологических процессов, таких как плывуны, биохимическая газогенерация, тиксотропия, биокоррозия строительных материалов.

В качестве примера можно привести результаты исследований, проведенных в историческом центре Санкт-Петербурга по адресу ул. Тележная, дд. 21-29 - нечетная сторона (Рис. 1). Эти доходные дома были построены в конце 19 – начале 20 века (д. 21 – арх. Д.Г. Фомичев, д. 23 - арх. В.В. Шауб, д.д. 25-27 - арх. Н.М. Шурупов и д. 29 арх. П.И. Гилев). [16]

Рис. 1 - Фасад аварийного дома 23 по Тележной улице

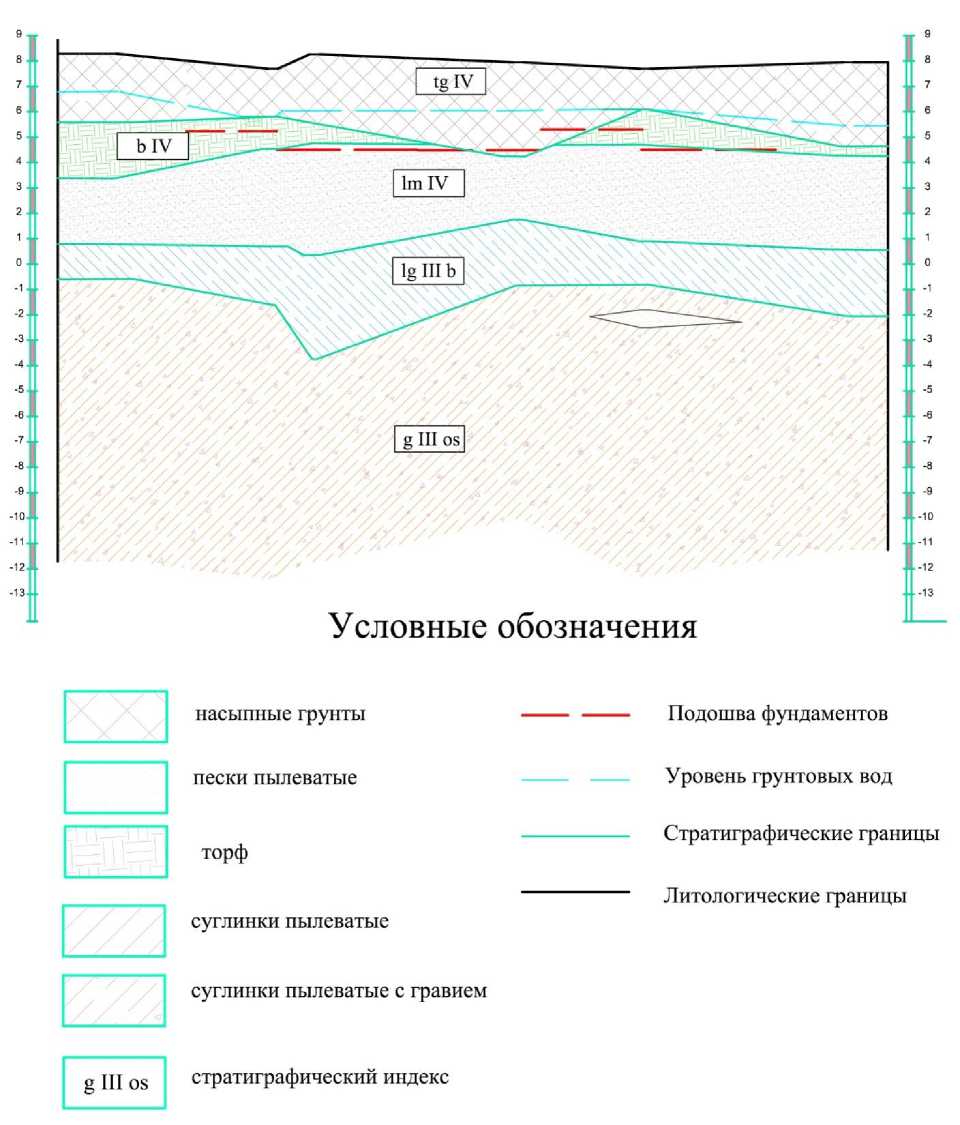

Инженерно-геологический разрез исследуемой территории приведен на рисунке 2 и типичен для низкой литориновой террасы с отметками поверхности от 0 до 9,0 м. (сверху – вниз):

-

- насыпные образования (tIV), мощностью до 3,5 м, представленные строительным «мусором» - битый кирпич, обломки бута и др., песчано-глинистый грунт;

-

- ниже залегает торф (bIV) различной степени разложения, который не был полностью удален при инженерной подготовке рассматриваемой территории (обычно при строительстве жилых домов в дореволюционное время удалялось лишь 2м, при строительстве уникальных зданий – соборов, дворцов, торговых центров, органогенные грунты удалялись на всю мощность (Казанский собор, Гостиный двор и др.);

-

- под торфами прослеживаются озерно-морские отложения (lmIV), которые характеризуются как пески тонкозернистые пылеватые, либо как пески мелко-тонкозернистые, в которых содержания песчаных фракций от 0,25 до 0,05 мм составляет 55,6%, при этом количество тонкозернистой фракции (0,10-0,05 мм) варьирует в узких пределах – 44,6-47,9%, почти постоянное содержание пыли – 42-43%, количество тонкодисперсных частиц d<0,002 мм ниже 2,2%; при плотности грунта 2,01-2,06 г/см3 и влажности 23-26% (в условиях нарушенного сложения) характеризуются сцеплением 0,32-0,37 кгс/см2 и углами внутреннего трения 12-15º; консолидация песков в лабораторных условиях приводит к повышению ϕ до 30-31º и снижения сцепления до 0,15-0,19 кгс/см2; исследование плывунных свойств песков с помощью метода седиментационного объема позволило их классифицировать как отложения с высокой подвижностью в условиях отсутствия коагуляции суспензии; суспензия, подготовленная из этих песков, при наличии Ca2+ и Mg2+ (вынос при растворении и выщелачивании из известняков бутовой кладки и известковых растворов) и в присутствии железа Fe3+ приводит к мгновенно протекающей коагуляции;

-

- в данном районе озерно-ледниковые отложения размыты и зафиксированные грунты условно отнесены к данному генетическому типу; они обладают неясно выраженной слоистостью с включениями гравия и гальки – переходный слой к нижележащей морене; по гранулометрическому составу (согласно трёхчленной классификации В.В. Охотина) данные отложения относятся к средним пылеватым суглинкам (содержание частиц <0,002 мм варьируется от 15,5 до 17,1% и пыль – 55,2-64,5%; плотность изменяется в пределах от 1,95 г/см3 до 2,10 г/см3; в отдельных случаях наблюдается повышение содержания глинистой фракции до 32,6%; обладает следующими физико-механическими параметрами ϕ=26-35º, с=0,05-0,14 кгс/см2 Е 0 =30-32 кгс/см2;

-

- ниже по разрезу скрыта осташковская морена (gIIIos), которая формировалась в восстановительных условиях; бескислородная среда предопределяет наличие в ней только молекулярных связей и при отсутствии соединений трехвалентного железа; она классифицируется как средний и легкий пылеватый суглинок: содержание фракции d<0,002 мм от 11,5% до 16,9%, пыли – от 60,8% до 71,5%; плотность варьируется в пределах от 2,08 до 2,20 г/см3, влажность – 18,1-19,9%, имеет достаточно устойчивую консистенцию – полутвёрдую (I L =0,14-0,25); характеризуются следующими параметрами сопротивления сдвигу: ϕ=32-33º, с=0,02-0,19 кгс/см2; следует отметить, что при одноосном сжатии данные характеристики составили ϕ<6º и с=0,22-0,59 кгс/см2; модуль общей деформации по компрессионным испытаниям составил Е0=61,71 кгс/см2, причем по данным одноосного сжатия этот параметр составил Е 0 =15-22 кгс/см2; следует отметить, что некоторые из исследуемых образцов морен были настольно слабы, что деформировались под собственным весом, принимая грушевидную форму (рис. 3).

Рис. 2 - Схематический инженерно-геологический разрез вдоль дд 21-29 по Тележной

Рис. 3 - «Бочкование» образца моренных отложений.

В разрезе исследуемой территории отмечен водоносный горизонт грунтовых вод, который имеет достаточно большой разброс минерализации, что объясняется разбавлением подземных вод за счет зафиксированных при обследовании домов утечек из водопроводных систем и теплосетей (со снятым напором). В зонах отсутствия такого разбавления отчетливо проявляется загрязнение грунтовых вод утечками из канализационных систем – содержание NH 4 + повышается до 44 мг/дм3. Достаточно высокое содержание щелочноземельных элементов Ca2+ и Mg2+ связано с выщелачиванием известняков (постелистый бут фундаментов), а также растворов извести. Повышение содержания Ca2+ и Mg2+ определяет рост pH до 8,2, минимальное значение – pH=6,2 отмечено при снижении Ca2+ и Mg2+. Существенное варьирование окислительновосстановительного потенциала, замеренного in situ связано с содержанием органических соединений.

Таблица 1 - Показатели химического состава грунтовых вод из шурфов и скважин

|

Определяемые показатели |

Min |

Max |

|

Натрий (Na+), мг/дм3 |

9,7 |

414 |

|

Калий (К+), мг/дм3 |

1,6 |

61 |

|

Кальция (Са2+), мг/дм3 |

33 |

141 |

|

Магний (Mg2+), мг/дм3 |

10 |

94 |

|

Аммоний-ион (NH 4 +), мг/дм3 |

0,13 |

44 |

|

Железо двухвалентное (Fe2+), мг/дм3 |

<0,05 |

0,56 |

|

Железо трехвалентное (Fe3+), мг/дм3 |

2,2 |

61 |

|

Алюминий (Al3+), мг/дм3 |

0,87 |

8,8 |

|

Гидрокарбонат-ион (НСО 3 -), мг/дм3 |

172 |

1116 |

|

Хлориды (Cl-), мг/дм3 |

16 |

440 |

|

Сульфаты (SO 4 2-), мг/дм3 |

10 |

137 |

|

Нитрит-ион (NO 2 -), мг/дм3 |

<0,02 |

0,74 |

|

Нитрат-ион (NO 3 -), мг/дм3 |

0,44 |

1,8 |

|

Кремниевая кислота (по Si), мг/дм3 |

0,1 |

11 |

|

Углекислота свободная, мг/дм3 |

3,5 |

70 |

|

Водородный показатель (рН) |

6,2 |

8,2 |

|

Водородный показатель in situ, рН |

6,5 |

8,2 |

|

Окислительно-восстановительный потенциал in situ, Eh (мВ) |

-56,3 |

46,3 |

|

Минерализация, мг/дм3 |

337 |

1993 |

Кроме того, были определены показатели органики, подтверждающие интенсивную контаминацию грунтовых вод (табл.2). Общее содержания органического вещества в грунтовых водах характеризуется аномально высокой величиной химического потребления кислорода – ХПК=9408 мгО 2 /дм3, что является следствием суммарного содержания природной и техногенной органики в воде. Для сравнения в болотных водах данный показатель в редких случаях может достигать 300 мгО 2 /дм3, соответственно, можно сделать вывод об исключительном влиянии техногенной органики и, прежде всего, канализационно-бытовых стоков, причем канализационные стоки содержат 52-58% органических соединений, 42-48% - минеральных компонентов, в состав которых входят такие биогенные элементы как K, N, P, а также различные соединения серы, кроме того 1 мл канализационных стоков содержит 107-108 клеток микроорганизмов.

Таблица 2 - Показатели содержания органической компоненты грунтовых вод

|

Определяемые показатели |

23 д. |

25-27 д. |

29г д. |

||||

|

Вне контура |

Вне контура |

||||||

|

Ш3 |

Ш2 |

Ш1 |

Ш1 |

Ш2 |

С2 |

Ш1 |

|

|

ХПК (мгО 2 /дм3) |

1448 |

768 |

1060 |

2880 |

996 |

>2000 (9408) |

>2000 (3840) |

|

Перманганатная окисляемость(мгО 2 /дм3) |

>100 (880) |

>100 (139) |

>100 (657) |

>100 (990) |

>100 (278) |

>100 (592) |

>100 (680) |

|

БПК 5 (мгО 2 /дм3) |

590 |

62 |

330 |

575 |

220 |

485 |

530 |

|

Нефтепродукты (мг/дм3) |

0,025 |

0,041 |

0,012 |

0,056 |

0,077 |

0,2 |

0,11 |

Примечание: ХПК – химическое потребление кислорода (расход кислорода на окисление органических соединений, как трудно-, так и легкоокисляемых), БПК 5 – биохимическое потребление кислорода (количество кислорода, израсходованное на аэробное биохимическое окисление под действием микроорганизмов за 5 суток)

Следует отметить, что на контаминацию грунтовых вод канализационно-бытовыми стоками указывает содержание аэробной микробиоты, которая подтверждается высокими значениями БПК 5 (см. табл. 2).

2 Methods

Наличие микроорганизмов изучалось по специально отобранным пробам грунтов, грунтовых вод, разрушенных строительных материалов подземных конструкций (известняки, известковистый раствор, деревянные лежни) на базе Санкт-Петербургского государственного университета в соответствии с требованиями РВСН 20-01-2006 (ТСН 20-303-2006).

Для первичной изоляции, поддержания в культуре и идентификации микромицетов использовались рекомендуемые питательные среды: агар Чапека-Докса, картофельно-глюкозный агар (КГА), агар Сабуро и сусло-агар.

Способы выделения грибов в культуру из предоставленных образцов:

-

- рассев мелких фрагментов (конгломератов) грунта на поверхность питательной среды;

-

- получение суспензии и посев на питательную среду в различных разведениях -модификация метода почвенных разведений. [17]

Получаемые культуры инкубировали в термостате в течение 2-4 недель при температуре 250С до получения спороношения, после чего проводилась идентификация микромицетов с использованием световой микроскопии. Для получения препаратов микромицетов применяли стандартную методику микроскопирования микроорганизмов в лактофеноле (вязкая консервирующая жидкость) с использованием предметных и покровных стекол. В ходе идентификации было изготовлено более 50 препаратов. Идентификация микромицетов проводилась с использованием отечественных и зарубежных определителей. [17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34] Количественное определение пропагул (спор) грибов (колониеобразующих единиц – КОЕ) на 1 грамм субстрата осуществлялось методом разведений. [17]

Полученные данные были обработаны и проанализированы в отношении видового разнообразия, численности, встречаемости и агрессивности грибов.

При проведении бактериологических исследований выделение микроорганизмов осуществляли на 4 агаризованные (твердые) питательные среды: ГМФ (гидролизат мяса ферментативный) для учета общего микробного числа аэробных органотрофных бактерий, модифицированную среду Чапека для выделения актиномицетов, среду для тионовых бактерий, а также среду для сульфатредуцирующих бактерий (анаэробные условия). Количественный учет бактерий проводился с использованием метода разведений.

Засеянные чаши помещали в термостат. Условия инкубации: температура +30 град, темнота. Подсчет и изучение колоний производили прямым наблюдением и с использованием бинокулярной лупы на 3 и 7 сутки (при увеличении от 20 до 100х). Пересчет колоний производился на 1 грамм грунта или субстрата, а также на 1 мл воды. При просмотре чашек учитывали морфологические признаки колоний: размеры, цвет, прозрачность, консистенция, характер края, зональность, высота и др. Доминирующие типы колоний отсевали на скошенный агар (МПА) в пробирки для хранения и последующего экспериментального исследования.

Для выделения анаэробных бактерий использовали анаэростат ANAEROJAR AG0025A на 2,5 литра. Наблюдения за проявлением колоний в анаэробных условиях производили на 14 сутки с момента посева.

Окраску по Граму, приготовление препаратов (мазков), окрашивание бактериальных клеток и микроскопирование бактерий осуществляли в соответствии с принятыми методиками.

На заключительном этапе работы производилось сопоставление микологических и бактериологических данных для получения общей картины микробного заражения грунта, строительных материалов и грунтовых вод.

Как и ожидалось, микробная пораженность грунтовой толщи была оценена как высокая, прежде всего гетеротрофными формами микроорганизмов, которые использует органические соединения в качестве питательного и энергетического субстрата .

3 Results and Discussion

Высокое содержание органического вещества и отрицательные значения Eh определяет численность анаэробных форм микроорганизмов, в то время, как содержание аэробных тионовых бактерий с глубиной снижаются до 103 клеток. (табл. 3).

Таблица 3 - Микробиологическая пораженность грунтовой толщи

|

Схематический разрез основания зданий |

Численность микроорганизмов в одном грамме грунта |

Видовой состав микромицетов |

|||||

|

с s 1- о Q T s 1— Q Q 1— |

■ ГО 5 ” g | 2 Pro |

3 ф X f a* 2 “ к x 5 о 8 ° о |

о & о о S |

ф U н Ф Z |

ф ф ю о ГО 5 < н |

1 к Ф Z н Зло Z ° ю ф Е О н X о 3 Ф о С „ОО < ат |

|

|

lbIV |

Торф, хорошоразложившийс я, водонасыщенный (линзы) |

4,5-6,0 |

LO CN о |

106 |

104 |

++ |

Неспороносящий светлоокрашенный гриб; Penicillium chrysogenum; Cladosporium cladosporioides; Scytalidium lignicola; Penicillium herqueri |

|

lmIV |

Пески пылеватые, водонасыщенные |

3,5-4,6 |

LO со LQ |

107 |

104 |

++++ |

Penicillium brevicompactum; Aspergillus sydowii; Paecilomyces lilacinus; Неспороносящий светлоокрашенный гриб |

|

lgIII |

Суглинок средний пылеватый, слоистый |

0,5-2,0 |

LO LO LQ |

106 |

103 |

++++ |

Cladosporium cladosporioides; Ulocladium chartarum; Penicillium waksmanii; Неспороносящий светлоокрашенный гриб |

|

gIIIos |

Суглинок средний пылеватый |

(-0,5) -(-3,5) |

LO OD Ю CO |

106 |

103 |

++++ |

Penicillium herqueri;

Cladosporium cladosporioides

Список литературы Негативное воздействие микроорганизмов на многокомпонентное подземное пространство Санкт-Петербурга: инженерные, геологические и геотехнические аспекты

- Edwards K.J., Fisher A.T., Wheat C.G. The deep subsurface biosphere in igneous ocean crust: frontier habitats for microbiological exploration. Front. Microbio. 3:8. 2012. DOI: 10.3389/fmicb.2012.00008

- Mills H.J., Reese B.K., Shepard A.K., Riedinger N., Dowd S. E., Morono Y., et al. Characterization of metabolically active bacterial populations in subseafloor Nankai Trough sediments above, within, and below the sulfate-methane transition zone. Front. Microbio. 3:113. 2012. DOI: 10.3389/fmicb.2012.00113

- Lin L.-H., Slater G.F., Sherwood Lollar B., Lacrampe-Couloume G., Onstott T.C. The yield and isotopic composition of radiolytic H2, a potential energy source for the deep subsurface biosphere. Geochimica Cosmochimica Acta. 69, 2005. Pp. 893-903.

- Wu X., Holmfeldt K., Hubalek V., Lundin, D., Astrom M., Bertilsson S., Dopson M. (). Microbial metagenomes from three aquifers in the Fennoscandian shield terrestrial deep biosphere reveal metabolic partitioning among populations. ISME J. 10, 2016. Pp. 1192-1203.

- Drake H., Ivarsson M. The role of anaerobic fungi in fundamental biogeochemical cycles in the deep biosphere. Fungal Biology Reviews, 32(1), 2018. Pp. 20-25. DOI: 10.1016/j.fbr.2017.10.001

- Maksimovich N.G., Khmurchik V.T. Vliyaniye mikroorganizmov na mineralnyy sostav i svoystva gruntov. Vestnik Permskogo universiteta Seriya: Geologiya, 16(3), 2012. Pp. 47-54.

- Khmurchik V. T., Maksimovich N. G. Ispolzovaniye aborigennoy mikroflory dlya borby s neftyanym zagryazneniyem podzemnykh vod. Vestnik Permskogo universiteta. Seriya: Biologiya, 10(5), 2007. Pp. 123-126.

- Maksimovich N.G., Khmurchik V.T., Demenev A.D., Ivanov P.V., Gubin S.A. Vliyaniye mikrobiologicheskikh protsessov na podzemnyye vody i grunty v osnovanii plotiny. Materialy KhKh soveshchaniya po podzemnym vodam vostoka Rossii, 2012, Irkutsk, Pp. 107-111.

- R.E.Dashko, Ya.A.Karpova. Rol mikrobioty pri izuchenii sostoyaniya i svoystv dispersnykh gruntov i razvitii i inzhenerno-geologicheskikh protsessov (na primere Sankt-Peterburga). Gruntovedeniye, 1, 2012. Pp. 40-45.

- R.E.Dashko, N.A.Perevoshchikova. Formirovaniye bioagressivnosti podzemnoy sredy i yeye vliyaniye na konstruktsionnyye materialy. Gruntovedeniye,1, 2012. Pp. 35-39.

- Dashko R.E., Alekseyev I.V. Mikrobiota bogatykh zheleznykh rud Yakovlevskogo mestorozhdeniya kak antropogenno-geneticheskiy faktor formirovaniya inzhenerno-geologicheskikh usloviy. Sergeyevskiye chteniya. Razvitiye nauchnykh idey akademika Ye.M. Sergeyeva na sovremennom etape. Materialy godichnoy sessii Nauchnogo soveta RAN po problemam geoekologii, inzhenernoy geologii i gidrogeologii.16, Pp. 392-397.

- Dashko R.E., Gorskaya V.A. O neobkhodimosti izucheniya mikrobiologicheskoy komponenty v podzemnom prostranstve megapolisov dlya resheniya inzhenerno-geologicheskikh problem (na primere Sankt-Peterburga). "Nauchnyy almanakh", 9 (11), 2015. Pp. 1100-1106.

- Dashko, R.E., Lebedeva, Y.A.Contamination of water-saturated sandy-clay soils in the underground space of megalopolises and its connection to buildings long-term stability (The case study of Saint-Petersburg). international Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. 2017, Pp. 151-158.

- Dashko R.E. Microbiota in underground space: role and consequences // Environmental Geosciences and Engineering Survey for Territory Protection and Population safety. International conference EngeoPro-2011. Moscow. 2011. Pp. 517-521.

- Dashko R.E. Izucheniye zagryazneniya gruntov i podzemnykh vod Sankt-Peteburga na primere tipovykh obyektov. Promezhutochnyy otchet po etapu 1997 g (kh./d. 22/97 B) SPbGGI, 1997.

- Ginzburg A. M., Kirikov B. M., pod obshch. red. B. M. Kirikova, Arkhitektory-stroiteli Sankt- Peterburga serediny XIX - nachala XX veka, St. Petersburg: Piligrim, 1996.

- Litvinov M.A. Opredelitel mikroskopicheskikh pochvennykh gribov. Leningrad: Nauka, 1967. 304 p.

- Barnett H.L. Illustrated genera of Imperfect fungi. 2nd ed. Minneapolis, Minnesota, 1967. 225 p.

- Barron G.L. The genera of Hyphomycetes from soil. Baltimore, 1968. 364 p.

- Pidoplichko N.M., Milko A.A. Atlas mukoralnykh gribov. Kiyev: Naukova dumka, 1971. 117 p.

- Ellis M.B. Dematiaceous Hyphomycetes. Kew. 1971. 608 p.

- Ellis M.B. More Dematiaceous Hyphomycetes. Kew. 1976. 507p.

- Pidoplichko N.M. Penitsillii (Klyuch dlya opredeleniya vidov). Kiyev: Naukova dumka, 1972. 152 p.

- Levkina L.M. Klyuchi dlya opredeleniya vidov Cladosporium Lk ex Fr // Vestnik MGU. 1974. Ser. Biol., Pochv., 4. Pp. 77-81.

- Bilay V.I. Fuzarii. Kiyev: Naukova dumka, 1977. 443 p.

- Kirilenko T.S. Atlas rodov pochvennykh gribov. Kiyev, 1977. 128 p.

- Kirilenko T.S. Opredelitel pochvennykh sumchatykh gribov. Kiyev: Naukova dumka, 1978. p.

- De Hoog G.S., Hermanides-Nijhof E.J. Survey of the black yeasts and allied fungi // Studies in Mycology. 1977. 15. Pp. 178-223.

- Hermanides-Nijhof E.J. Aureobasidium and allied genera // Studies in Mycology. 1977. 15. p. 141-177

- De Hoog G.S. The black yeasts, II: Moniliella and allied genera // Studies in Mycology. 1979. 19. 90 p.

- Lugauskas A.Yu., Mikulskine A.I., Shlyauzhene D.Yu. Katalog mikromitsetov - biodestruktorov polimernykh materialov. M.: Nauka, 1987. 349 p.

- Bilay V.I., Koval E.Z. Aspergilly. Opredelitel. Kiyev: Naukova dumka, 1988. 204 p.

- Bilay V.I., Kurbatskaya Z.A. Opredelitel toksinoobrazuyushchikh mikromitsetov. Kiyev: Naukova dumka, 1990. 234 p.

- De Hoog G.S., Guarro J. Atlas of clinical fungi. CBS/Universitat Rovira i Virgili, 1995.720 p.

- Dashko R.E. Environmental problems in geotechnics / Proc. of the International Geotechnical Conference, dedicated to the tercentenary. Saint Petersburg, 2003. 1, Pp. 95-106

- Jay N. Meegoda, Brian Li, Kush Patel and Lily B. WangA Review of the Processes, Parameters, and Optimization of Anaerobic Digestion // Int. J. Environ. Res. Public Health 2018, Pp. 2-3.