Неизвестный Головницкий. Творческий поиск в станковых произведениях скульптора

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу формально-стилистических особенностей станковых произведений народного художника РФ, академика Льва Николаевича Головницкого (1929-1994). Исследование стилистических особенностей позволило сделать вывод о разноплановости композиционного дарования скульптора, отраженного в станковом жанре. В этой области не существовало политической и идеологической ангажированности, что позволило экспериментировать с формой и пластикой. Отмечен постоянный круг тем, свойственный мастеру, - это большие человеческие и гражданские темы, темы подвига и героических событий своего времени. В качестве материала для анализа были исследованы станковые произведения, хранящиеся в музейных собраниях России. Впервые вводятся в научный оборот фотографии несохранившихся станковых произведений скульптора. Редкие кадры подтверждают широту познаний скульптора в области формообразования и стилистически близки к модернистским поискам. Комплексные методы исследования позволили определить, что скульптор активно использовал графические приемы, методы стилизации, обобщения и внутрикомпозиционных ритмических построений. В статье подчеркивается важность исследования графических листов мастера наряду со скульптурой, так как многие графические и ритмические находки отразились в пластике. Отдельного внимания заслуживает педагогическая деятельность Л. Н. Головницкого, воспитавшего известного бурятского скульптора Д. Б. Намдакова на основе собственных уникальных принципов подхода к композиции.

Л. н. головницкий, станковая скульптура, российская скульптура, композиция в скульптуре, формальный поиск, специфика пластического языка

Короткий адрес: https://sciup.org/147240380

IDR: 147240380 | УДК: 73.027.1 | DOI: 10.14529/ssh230210

Текст научной статьи Неизвестный Головницкий. Творческий поиск в станковых произведениях скульптора

Знаковые монументальные работы народного художника РФ Л. Н. Головницкого широко известны за пределами Урала, образы, созданные скульптором, ассоциируются с боевыми и трудовыми подвигами народа. Со временем художественная правдивость монументальных работ мастера не только не теряет своей убедительности, но в контексте современности звучит более пронзительно [1, с. 10].

Cтанковые произведения мастера малоизвестны или неизвестны вовсе. Ряд значимых вещей хранится в музейных собраниях государственного Русского музея, Челябинского областного музея изобразительных искусств, Курганского областного художественного музея им. Г. А. Травникова, музея современного искусства Москвы, музея Русского Севера в Архангельске, а также в коллекции отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской Академии художеств в Красноярске (где Л. Н. Головницкий был академиком-секретарем отделения с 1987 по 1992 гг .– И. Ц.) Известны не более двух десятков станковых произведений, объединенных в циклы: «Гимн борцам», «Мой век», «Уральцы», «Рим – вечный город».

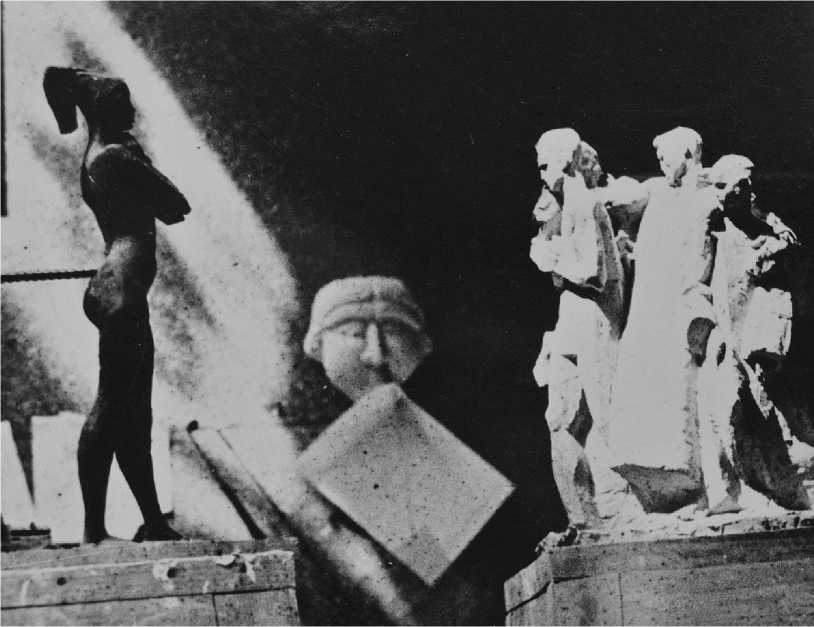

Отдельного внимания заслуживают сохранившиеся уникальные кадры станковых работ в мастерской скульптора в Челябинске, сделанные фотохудожником В. В. Белковским, ранее не опубликованные. Именно эти снимки расширяют представление о формальных поисках и стилистическом развитии станкового жанра мастера.

Творческим девизом мастера стали слова, сказанные им самим: «…стремлюсь делать то, что люблю, а не только то, что могу. Отсюда постоянный поиск именно своего, мне близкого, как в области идей, так и в области форм, их выражающих» [2–5].

Целью данной статьи является анализ формообразования станковых произведений Л. Голов-ницкого. В ходе исследования обозначается следующее утверждение: в сути творческого подхода мастера – интерес к большим гражданским темам, при образном раскрытии их формально-стилистически скульптор был совершенно свободен. Для мастера не существовало стилистических рамок, шаблонных приемов формообразования.

Обзор литературы

Ценным источником биографических сведений, воспоминаний и прямой речи скульптора является книга-мемуары близкого друга Л. Н. Го-ловницкого, книгоиздателя А. А. Золотова. Ряд южноуральских исследователей (Г. С. Трифонова [6], Е. М. Устьянцева [7]) свои статьи посвящают общему анализу творчества, рассматривается челябинский период творчества (1955–1987), особен- ности личностного восприятия, отражения исторических событий. Существует группа публицистических статей и очерков уральских авторов (Л. Виноградова, Г. Дмитрин, Н. Воронов, А. Зуевский, В. Борохов, Л. Леонов, О. Кудзоев), повествующих об этапах создания тех или иных монументов в Челябинске и Магнитогорске.

Наиболее ценными можно считать выступления Л. Н. Головницкого в печати, статьи «Великая сила искусства» («Челябинский рабочий», 27 февраля, 1966), «К вершинам мастерства» («Вечерний Челябинск», 3 ноября, 1969) и «Память» («Юный художник», № 10, 1982).

В 1960 г. в Ленинграде издается буклет «Орленок», а в 1978 г. в Челябинске биобиблиографический указатель работ. Фотограф В. В. Белковский при жизни мастера замыслил издать фотоальбом «Век Льва Головницкого», но по воспоминаниям А. Золотова, скульптору не понравился отбор работ, где ведущее место заняли эскизы и станковые произведения, а важнейшие монументальные работы не присутствовали вовсе [8, c. 123].

О стилистических и композиционных особенностях монументальных работ мастера говорится в статье «Герой своего времени. Творческий портрет народного художника Российской федерации Л. Н. Головницкого» Е. М. Устьянцевой («Изобразительное искусство Урала, Сибири и Дальнего Востока» № 4 (13), где также особо отмечается уникальность для исследования графических серий мастера.

Педагогическому наследию мастера посвящена статья М. В. Москалюк «Становление бронзовых мифов. Красноярский период творчества Даши Намдакова», в которой раскрывается, как в результате профессионального обучения композиционные, пластические и образные приемы, связанные с академической школой, легли в основу творческого педагогического метода Головницко-го [15, с. 494].

Методы исследования

В процессе исследования был использован комплекс структурно-описательного и аналитического подходов. В процессе обработки визуального материала, в качестве которого прежде всего выступили редкие снимки неизвестных композиций Л. Н. Головницкого, был применен формально-стилистический метод, который позволил осмыслить роль и место этих композиций в структуре станкового творчества мастера.

Результаты и дискуссия

Л. Н. Головницкий, автор монументов «Орлёнок» (архитектор Е. В. Александров, 1958), «Добровольцам-танкистам» в Челябинске (1975), «Память» (в соавторстве с Э. Э. Головницкой, архитекторы Ю. П. Данилов, И. В. Талалай, 1975), «Тыл и фронт» в Магнитогорске (архитектор Я. Б. Белопольский, 1979), прибыл в Красноярск известным мастером [8, с. 33]. Его стилевые предпочтения и философские взгляды целиком и полностью сформировались на Урале.

Исследователь творчества скульптора Е. М. Устьянцева высказывает мнение, что «…со-ветский этикет монументального искусства обязывал к незыблемым определенным темам», а Лев Николаевич «…в силу своих идейных, творческих убеждений, в силу личностного представительства в официальных кругах от искусства, по инерции остается уже заложником программного идеологического подхода в создании и реализации художественных образов» [7, с. 143]. С этой точкой зрения сложно согласиться в силу нескольких факторов.

Во-первых, стилистическое решение известных станковых произведений Головницкого отличается от его монументальных проектов прежде всего обращенностью к зрителю. Станковые произведения обращаются к микромиру, разговаривают адресно со зрителем. Весь цикл «Межи перепаханы» о судьбе человека, испытаниях в трудные годы.

Во-вторых, новооткрытые работы говорят о знакомстве мастера с западноевропейской скульптурой, достижениями Сезанна и абстракционистов. При этом это ложилось в творчестве скульптора на смысловую содержательность тех тем, что волновали его самого.

Еще один аспект говорит о творческой свободе мастера, известной музейным специалистам, близким ему людям. Это его графические серии («Рим – вечный город», религиозный цикл), дружеские рисованные письма и автошаржи. Графика была полем эксперимента, которая редко выносилась на суд зрителя. А зачастую находки в области графики Головницкого, стилистические решения и графические приемы можно отнести к области модернистских поисков.

А кроме того, свобода и ироничность его графики не оставляют сомнений в том, что мастер всегда осознанно избирал художественный язык и средства выразительности. Ряд магистральных тем, обозначенных еще в юности, исследуется им на протяжении жизни.

Отметим, что станковые работы «Павка Корчагин», триптих «Мой век», «Межи перепаханы» и «Гимн борцам» – ступени, или главы одной скульптурной повести, протяженной во времени, где содержательный посыл и тематика близко перекликаются с монументальным творчеством скульптора.

Рассмотрим раннюю работу «Межи перепаханы. 1929 год» (254х160х168, гипс, 1959), которую Е. М. Устьянцева по духу гражданственности и накалу социальной проблематики соотносит с работами Ф. Фивейского «Сильнее смерти» и «Коммунисты» Г. Коржева. В центральной фигуре рабочего заключена основная идея гражданственности, а вся драматургия сюжета решена за счет монументальности и архитектоничности фигур, взаи- модействия масс. Пластическая подвижность лепки во взаимодействии с изобразительными деталями (ровно как в работе «Павка Корчагин» (118х87х50, гипс,1955)) рождает сюжетную литературность. Как отмечается, подобный подход к формообразованию в скульптуре помогает создать правдивый реалистический образ, рассчитанный на восприятие человеком из народа, что типично для искусства соцреализма [7, с. 142].

Станковое творчество Головницкого – это продолжение больших тем монументальной пластики. Серии «Мой век» и «Гимн борцам» о выдающихся героях Гражданской войны в России, революционерах и героях Великой Отечественной войны. Для этих работ характерна сложность силуэта («Коммунист», «Красный и белый», «Флаг на башне»), многоплановость в решении многофигурных композиций. Использование графики при обобщенности силуэта – следствие постоянного рисования. Это отличительная черта выдающихся скульпторов-рисовальщиков (А. Т. Матвеев, В. Е. Цигаль, М. К. Аникушин). Графичность, ломаность силуэтов из графической серии «Рим – вечный город» переходит в скульптурные этюды «Монашки» (44х21х28, гипс, 1962) и «О, небо!» (гипс, 1961).

Отдельного внимания заслуживает чередование ритма и пауз в композиционном построении фигур и моделировке складок. Игра ритмов присутствует в той или иной мере в каждой фигуре цикла «Мой век». Если в ранних работах «Павка Корчагин» (118х87х50, гипс, 1955), «Орленок» (219х60х50, гипс, 1957) ритм больше выражен в разнице фактур и сложности силуэтов, то в станковых вещах 1960–1980-х этот прием становится более ясным в построении ритмов складок и масс элементов. Например, в рельефной композиции «Красный и белый» (173х174х48, дерево, гипс, 1985) ритмический рисунок складок одежды и драпировок окружения создает напряженное динамическое пространство, присутствует разно-направленность и разномасштабность линий складок. На первый план выходит символическое звучание разломанного хлеба. Также можно проследить уже привычные методы геометризации и недосказанности в трактовке портретов.

Многие творческие эксперименты и поиски Го-ловницкого по многим причинам оставались в мастерской, а сейчас сохранились только на фотоснимках и негативах. В рамках магистральной стилистической линии Льву Николаевичу было тесно. В работах «неизвестного Головницкого» для усиления образности активно используется стилизация, приемы обобщения, условные обрезы и графика («Распятие»), абстрактные методы («Икар») (рис. 1).

Неизвестные работы дают представление о том, что для решения конкретной композиции избирается не универсальное, а уникальное композиционное решение и стилистический подход. Остается неизменным гуманистический подход, ан- тропоцентричность искусства Головницкого. О широком спектре образной составляющей творческого поиска говорит разнообразите трактовок: героические образы сменяют лиричные, рядом с идеализированными героями присутствуют иронические. Так, можно наблюдать плакатные решения в композиции «Октябрь» (70х70х70, гипс, 1969) – апофеоз единства народных масс, сплоченных идеологией под лозунгом «Вся власть Советам!», и теплый лиричный образ «Рабочий с книгой» (47х60х50, гипс, 1975) – наблюдение из жизни, обобщенно-цельная жанровая композиция.

Широту взглядов, погруженность в мир живых образов Лев Николаевич передавал ученикам в Красноярске, которых, к сожалению, в силу жизненных обстоятельств, было немного. На короткое время он становится наставником Д. Б. Намдакова. Ныне всемирно известный скульптор отмечает весомый вклад мастера в свое становление как художника. Скульпторы Сибири, окончившие художественный институт в 1990-х, говорят о Го-ловницком как о фигуре яркой и артистичной, при этом строгом учителе. Творческого наследия в Красноярске он не оставил, за исключением нескольких повторов станковых работ («Монашки» 1962, «Пробуждение» 1969) прошлых лет в фондах Художественного музея имени В. И. Сурикова и Отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской Академии художеств.

Влияние творческого подхода Головницкого в преподавательской работе кафедры скульптура Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского значимо до сих пор, особенно в стремлении осмыслить методику преподавания в решении композиционных задач. Он заметно расширил спектр приемов и подходов в образной составляющей композиции. Его биограф и друг А. А. Золотов отмечал: «Скульптор Головницкий на протяжении всего творчества оставался верным своему принципу: образы наполнены психологическим смыслом, всегда на острие борьбы» [8, с. 12].

Выводы

Неизвестные станковые композиции Л. Н. Го-ловницкого органично включаются в магистральную линию творчества мастера, где важнейшее место занимают темы Гражданской войны, индустриализации и трудовых подвигов, борьбы человека за свободу. Стилистически мастер тяготел к формальной свободе, неслучайно Льва Николаевича считает своим наставником известный скульптор Д. Б. Намдаков, чей постоянно развивающийся художественный язык сформирован педагогической практикой учителя.

Нужно отметить, что в графические листы серии «Рим – вечный город» проникает ироничное звучание, свойственное автошаржам автора, присутствует чуткая наблюдательность и юмор. Листы «Все дороги ведут в Рим», «Что греха таить»,

«Исповедь» – наполняются современным ироничным контекстом. Графические приемы приближаются к знаковому звучанию, при этом апеллируют к индивидуальному, предлагают решения через образ-символ аллегорического звучания.

Исследователи творчества Головницкого отмечают эстетичность, культуру подачи, логичность используемых художественных приемов, раскрывающих идею автора, подвижность и гибкость его сложившейся системы художественного мышления [11].

Искусство скульптора выходит за пределы регионального значения. Образы, показательные в своей художественной проблематике, входят в ряды выдающихся произведений советского искусства второй половины 1950–1980-х годов. В общественно важном монументальном творчестве скульптор сохраняет героический пафос, историческую подлинность, здесь индивидуальное уступает общечеловеческому. Его образы – образы трагические и героические, композиционно не имеющие аналогов, решенные по законам монументального искусства.

В станковом творчестве отсутствие идеологического компонента снимает потребность соответствовать официальным запросам. В композиции «Икар» скульптор использует абстрактный язык, для композиции с мужской и женской фигурой – прием стилизации, что свойственно его графическим листам.

Массив станковых произведений 1960-х – второй половины 1980-х характеризуется серийностью мышления, законченностью образов. Станковое творчество не было центральной линией творчества мастера, однако именно в нем для исследователя раскрываются те грани уникального художественного почерка скульптора, которые проявиться в монументальной пластике не могут.

Отметим, что циклы работ «Уральцы» (1974), «Мой век» (1985) в своей структуре несут расширение темы. Головницкий, как человек своего времени, придерживался методов социалистического реализма в монументальной скульптуре – показать советскую действительность в ее революционном развитии. Поэтому эти циклы развивались во временной, сюжетной и психологической драматургии, яркость и значительность достижений мастера в данной области безусловна. При этом станковое творчество скульптора развивалось независимо от идеологии, 1960-е годы, ознаменованные путешествиями за границу, дали выход тонким, ироническим сюжетным композициям, а фотографии из мастерской говорят о большой свободе формального выражения художественного языка.

Рис. 1. Л. Н. Головницкий. Икар. Глина, размеры неизв.

Фото В. Белковского. Публикуется впервые

Fig. 1. L. N. Golovnitsky. Icarus. Clay, dimensions are unknown. Photo by V. Belkovsky. Published for the first time

Рис. 2. Л. Н. Головницкий. Мужская и женская фигуры. Глина, размеры неизв. Фото В. Белковского.

Публикуется впервые

Fig. 2. L. N. Golovnitsky. Male and female figures. Clay, dimensions are unknown. Photo by V. Belkovsky. Published for the first time

Рис.

. Л. Н.

оловн

трак

Фото В. Белковского. Публикуется впервые Fig. 3. L. N. Golovnitsky. Abstract composition. Gypsum,

, размеры неизв.

dimensions are unknown. Photo by V. Belkovsky. Published for the first time

Рис. 4. В мастерской Л. Н. Головницкого. Фото В. Белковского

Fig. 4. In the workshop of L. N. Golovnitsky. Photo by V. Belkovsky

Список литературы Неизвестный Головницкий. Творческий поиск в станковых произведениях скульптора

- Александров, Е. В. Проблемы синтеза скульптуры на примере Челябинска / Е. В. Александров // Челябинская область. Архитектура. Строительство. – 2004. – № 4. – С. 10–11.

- Головницкий, Л. Н. Речь на IV пленуме правления СХ РСФСР / Л. Н. Головницкий // Художник. – 1971. – № 5. – С. 27.

- Головницкий, Л. Н. Гимн борцам / Л. Н. Го-ловницкий // Художник. – 1970. – № 11. – С. 15–18.

- Головницкий, Л. Н. Идейная активность творца / Л. Н. Головницкий // Художник. – 1968. – № 6. – С. 1–2.

- Головницкий, Лев Николаевич: личное дело за февраль 1959 – декабрь 1988 года // Объединенный государственный архив Челябинской области (ОГАЧО). – Ф. П. 288. – Оп. 189. – Д. 1954.

- Трифонова, Г. С. Головницкая Энрика Эмильевна, скульптор (85 лет со дня рождения) / Г. С. Трифонова // Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2016. – Челябинск: Челябинская областная универсальная научная библиотека, 2015. – С. 146–149.

- Устьянцева, Е. М. Герой своего времени. Творческий портрет народного художника Российской Федерации Л. Н. Головницкого / Е. М. Усть-янцева // Изобразительное искусство Урала, Сибири и Дальнего Востока. – 2022. – № 4 (13). – С. 136–145.

- Золотов, А. Причастность. Скульптор Лев Головницкий / А. Золотов. – Челябинск: Авто Граф, 2008. – 201 с.

- Moskalyuk, M. V. Bronze Myths Formation. Krasnoyarsk Period of Dashi Namdakov’s Creative Path / M. V. Moskalyuk // Journal of Siberian Federal University. Humanities and Social Sciences. – 2022. – Vol. 15, № 4. – P. 494–502.

- Москалюк, М. В. Первые академики Красноярья – Борис Ряузов, Лев Головницкий, Юрий Ишханов / М. В. Москалюк // Российская академия художеств и художественная культура Урала, Си-бири и Дальнего Востока: материалы межрегио-нальной (с международным участием) научно-практической конференции. – Барнаул: Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, 2017. – С. 31–36.

- Рохацевич, Е. Взлети выше солнца! / Е. Рохацевич // Из истории Челябинской област-ной комсомольской организации, к столетию ВЛКСМ: сайт. – URL: https://komsomol74.ru/ 2018/08/24/взлети-выше-солнца (дата обращения: 14.07.2022).

- Кудзоев, О. А. Головницкая Энрика Эмильевна / О. А. Кудзоев // Челябинская область: энциклопедия: в 7 т. ; редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск: Каменный пояс, 2008. – Т. 1. – С. 883.

- Нейман, М. О скульптуре / М. Нейман // Творчество. – 1936. – № 2. – С. 18.

- Царинный, И. В. Красноярская школа скульптуры: к истории становления / И. В. Царинный // Изобразительное искусство Урала, Сибири и Дальнего Востока. – 2022. – № 3 (12). – С. 78–85.

- Яблонская, М. Проблемы повествовательности в современной станковой скульптуре / М. Яблонская // Советская скульптура-8. – М., 1984. – С. 116–133.