Нейробиоуправление состоянием центральных механизмов регуляции сердечно-сосудистой системы

Автор: Н.Н. Сентябрев, И.В. Федотова, С.С. Мирошникова, М.М. Богомолова, Е.А. Репникова

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: S1 т.25, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель: определить эффективность нейробиоуправления по ЭЭГ в отношении состояния центральных механизмов регуляции сердечно-сосудистой системы. Материалы и методы. Экспериментальное исследование проведено с участием 12 спортсменов, занимающихся волейболом, возраст 18–20 лет. Для оценки ФСО использовали метод вариабельности сердечного ритма (ВСР). Результаты. Определены индивидуально-типологические особенности реализации медитации и концентрации в ходе сеансов индивидуально-ориентированной методики интерактивной стимуляции нейронных сетей посредством технологии нейробиоуправления для повышения стрессоустойчивости спортсменов летних командных видов спорта. Установлены среднегрупповые и индивидуально-личностные особенности состояния регуляторного аппарата по показателям ВСР – типы регуляции, соотношение влияния отделов автономной нервной системы и уровня централизации в механизмах регуляции ССС по итогам сеансов биоуправления. На основании полученных результатов спортсменов высоких квалификационных разрядов в процессе использования технологии БОС определены важные индивидуальные особенности механизмов регуляции ССС, определяющие эффекты процедуры биоуправления. Заключение. Процесс обучения нейробиоуправления уже после 3–4 сеансов дает заметные результаты в освоении медитации и концентрации, о чем можно судить по состоянию регуляторного аппарата ССС. Выявлена высокая индивидуальность эффективности медитации. При неблагоприятных типах регуляции ССС результативность медитативных методик заметно выше, что выражается в сдвигах типов регуляции к более благоприятным вариантам. Изменения состояния регуляторного звена могут быть фактором стабилизации устойчивости личности к негативным факторам.

Нейробиоуправление, сердечно-сосудистая система, вариабельность сердечного ритма, спортсмены

Короткий адрес: https://sciup.org/147250882

IDR: 147250882 | УДК: 612.8.04 | DOI: 10.14529/hsm25s107

Текст научной статьи Нейробиоуправление состоянием центральных механизмов регуляции сердечно-сосудистой системы

N.N. Sentyabrev1, ,

I.V. Fedotova1, ,

S.S. Miroshnikova1, , M.M. Bogomolova1, , E.A. Repnikova2, , 1 Volgograd State Academy of Physical Culture, Volgograd, Russia

Введение. Функциональное состояние организма в значительной степени определяет возможности спортсмена – его общую и специальную работоспособность [1, 3], а также способность к их реализации при выступлении на соревнованиях [2]. Привлекает внимание проблема управления функциональным состоянием спортсменов (ФСО), что позволяет оптимизировать тренировочный процесс. Достаточно давно привлекает внимание метод управления ФСО с помощью биологической обратной связи (БОС) [6, 10, 12]. Единичные исследования посвящены изучению влияния тренировок с использованием нейробиоуправления на показатели центральных механизмов регуляции сердечно-сосудистой системы (ССС). Четкий протокол использования и оценки его эффективности в спорте недостаточно обоснованы [4, 5, 7, 12, 13]. Вышеска-

занное показывает актуальность настоящего исследования.

Материалы и методы. В исследовании участвовали спортсмены, специализирующиеся в летних командных видах спорта (волейбол), возраст 18–20 лет, группа ‒ 12 человек. Период исследования проходил с 3.06.24 по 23.06.24 г. Были представлены спортивные специализации: плавание – 3 человека, баскетбол – 3 человека, волейбол – 2 человека, гандбол – 4 человека. Уровень подготовки участников: МС ‒ 2 человека, КМС – 4 человека, 1-й взрослый разряд – 4 человека, 2-й взрослый разряд – 2 человека. Предварительный опрос и осмотр участников дал основания для заключения по их анамнезу. Все участники были здоровы, жалобы на самочувствие отсутствовали, они регулярно тренировались. Первый этап исследования заключался в оценке

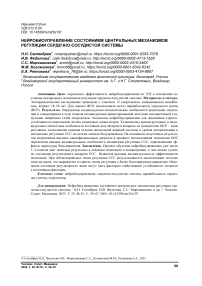

Таблица 1

Table 1

Схема проведения сеансов биоуправления

Biofeedback protocols

Для оценки состояния регуляции ССС у участников регистрировали кардиоритмо-грамму с помощью комплекса Варикард 2.52. Анализировали показатели: мода (Mo), амплитуда моды (АМо), вариационный размах (∆Х), стресс-индекс (SI), вегетативный показатель ритма ВПР, индекс вегетативного равновесия (ИВР), показатель адекватности процессов регуляции ПАПР, а также VLF, LF, HF.

Результаты. Фоновый анализ среднегрупповых показателей показал, что у большинства участников исследования отмечен либо приемлемый 1-й тип, либо оптимальный 3-й тип регуляции по Н.И. Шлык [8, 9]. Распределение типов вегетативной регуляции в группе было различно. Отсутствовал второй, неоптимальный, тип управления с выраженным преобладанием центрального контура регуляции. Первый тип с умеренным преобладанием центрального контура регуляции отмечен у двоих участников. К третьему типу с умеренным преобладанием автономного контура регуляции и оптимальной реакции ССС без перенапряжения системы управления относились 4 участника. У двоих участников был четвертый тип регуляции с включением в управление дополнительных звеньев, что часто встречается при форсировании тренировочных нагрузок. При этом нужно указать, что один из участников имел значение MxDMn приемлемой величины – 414 мс. У второго величина MxDMn не соответствовала минимально приемлемой (530 мс), достигая 558 мс. У одного обследованного был зарегистрирован неблагоприятный 5-й тип (IV патологический), хотя жалобы на ФСО у данного лица отсутствовали, а регулярное медицинское обследование в начале учебного года не выявило наличие патологий ССС. Значение MxDMn у данного участника составило 705,9 мс, подтверждением была также очень низкая величина SI – 8 у. е., т. е. очень неблагоприятный уровень (табл. 2). Для группы характерным было относительно меньшее участие центральных структур и относительно большая роль автономного контура регуляции (см. табл. 2). Это свидетельствовало о достаточно высокой активности парасимпатического отдела. Значение ВПР показывало невысокую степень оптимальности функционирования синусового узла. Величина ПАПР отражала относительно невысокие адаптивные возможности спортсменов.

Реакция на ортостатическую пробу отражала близкое к оптимальному состояние регуляторных систем. Значения SI выросли практически вдвое, а величины MxDMn, TP, HF уменьшились. Но рост показателей LF и VLF указывал на не вполне адекватную реакцию.

Сеансы медитации изменили ФСО участников исследования (см. табл. 2). Выявлен тренд, свидетельствовавший о релаксации. Для большинства показателей ВСР различия были близки к статистически значимым (см. табл. 2). Рост моды М указывал на развитие процессов релаксации, равно как и повышение значения общей мощности спектра TP и MxDMn. По данным SI уменьшилась напряженность механизмов регуляции.

Уменьшилась величина ВПР, т. е. состояние синусового узла улучшилось [7, 8]. Уменьшение показателя ПАПР (статистически не значимое) показало рост функциональных резервов адаптации. Уменьшение величины индекса вегетативного равновесия (ИВР) свидетельствовало о росте парасимпатических влияний. Малое, но статистически значимое увеличение IC показывало относительно небольшую выраженность этого процесса. Такие изменения показателей ВСР отразили развитие процессов релаксации, определенного уменьшения централизации процесса регуляции сердечного ритма.

Процедуры медитации обусловили улучшение ФСО участников исследования. Это является ведущим условием реализации возможностей спортсменов. При достижении высоких результатов у спортсменов регистрируют более низкие значения SDNN, индекса активности регуляторных систем, мощности низко- и высокочастотной части спектра и, наоборот, более высокие значения очень низкой части спектра VLF [12].

Результаты ортостатической пробы после медитации характеризовалась тем, что MxDMn была незначительно меньше (на 2,3 %), как и VLF (меньше на 1,06 %), чем в фоне. Значения SI выросли в 2,4 раза, увеличились величины LF и VLF. Уровень показателей MxDMn, TP, HF понизился. Это может быть условием оптимальности реакции регуляторных систем. Отметим количественные особенности произошедших реакций ортостаза. В фоне MxDMN уменьшилось на 32,8 %, после медитации – на 15,1 %. Общая мощностьTP в фоне снизилась на 16,5 %, после медитации – на 41,0 %, высокочастотный компонент HF в фоне снизился на 60,5 %, а после медитации – на 78,8 %. Таким образом, очевидно, что после медитации реакция на ортостаз была более выражена, чем в фоне.

Результатом тренировки в концентрации стал рост мобилизации ФСО спортсменов. Статистически значимо повысился уровень централизации регуляторных процессов ССС по данным амплитуды моды, IC и ПАПР. Близко к статистически значимому было влияние концентрации на другие показателей ВСР: LF\HF, ВПР. В итоге выросла централизация регуляторных процессов, активность симпатического отдела ВНС, о чем свидетельствует рост SI. Влияние концентрации было еще более очевидно по сравнению с результатами медитации. Статистически значимо изменились семь из шестнадцати показателей ВСР: величины амплитуды моды, SI, IC, стандартного отклонения величин нормальных интервалов, показателя общей мощности ритма, мощности высоко- и низкочастотной составляющих спектра, а также показателя ПАПР.

Реакция на ортостаз несколько отличалась от таковой после медитации. После концентрации исходная величина MxDMN отражала то, что реакция регуляторных систем не должна отклоняться от оптимальной. На это указывали изменения SI MxDMN, TP, HF, VLF и LF. Хотя характер изменения показателей лишь в небольшой степени соответствует парадоксальной реакции обследованных лиц на данную пробу, но реакцию после концентрации нельзя считать вполне адекватной.

В целом в процессе концентрации у участников исследования повышалась централизация процесса регуляции сердечного ритма, наблюдался рост симпатических влияний и уменьшение гуморальных парасимпатических влияний. Тем не менее такое включение центрального контура нельзя считать чрезмерно выраженным, так как реакция на ортостаз незначительно отличалась от ее оптимального направления. Несмотря на отсутствие в ряде случаев статистически значимых различий, отметим принципиальную разницу направлений изменений после медитации и после концентрации. Тренды по сравнению с фоновым состоянием были противоположны.

Реакция обследованных лиц на сеансы биокоррекции по отношению к типам регуляции была неодинакова. Интересно то, что медитация у большинства участников практически не изменяла существующий тип регуляции. Исключений было всего два. У одного участника был 5-й, близкий к патологическому, тип регуляции. В этом случае произошло изменение на 4-й, более благоприятный, тип регуляции. Это подтвердилось снижением величины MxDMn, увеличением SI и оптимизацией величин соотношения активности симпатического и парасимпатического отделов ВНС: ИВР, вегетативного баланса по ВПР и ПАПР, уровнем функционирования синусового узла. Но в одном случае 4-й тип изменился на 5-й.

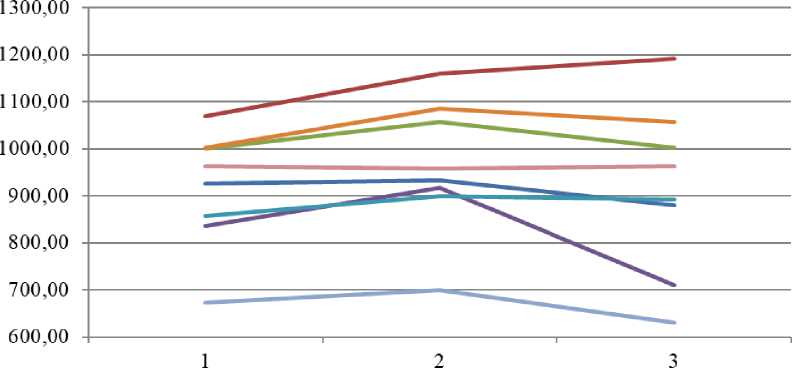

Ряд1 ^—Ряд2 ^—РядЗ ^—Ряд4 ^—Ряд5 ^— Рядб ^—Ряд7 ^—РядУ

Рис. 1. Реакция на медитацию (2) и концентрацию (3) по данным моды

Fig. 1. Meditation (2) and concentration (3) responses based on mode analysis

Индивидуальный анализ основных показателей ВСР показал некоторые отличия реакций участников исследования на изученные процедуры. Один из участников по данным показателя «мода» практически не реагировал ни на медитацию, ни на концентрацию, т. е. реакция его вегетативной системы не была отчетливо выражена (см. рисунок). Реакция SI свидетельствовала о небольшом росте напряженности механизмов регуляции. Реакция других показателей была практически аналогична. Таким образом, для данного лица можно утверждать незначительные изменения выраженности механизмов регуляции, выразившиеся в небольшом росте симпатико-тонических влияний, гуморального канала.

У большей части обследованных влияние медитации выразилось в увеличении значения показателя М. Это могло отражать то, что у них был определенный рост симпатико-тонических влияний, гуморального канала и некоторое уменьшение механизмов централизации. У этих лиц изменения SI, отражавшего изменения напряженности регуляторных механизмов и рост влияния центрального контура регуляции, были невелики.

Таким образом, у большинства участни-

ков изменения, происходившие п р и медитации, заключались в сни ж ении роли центрального контура регуляции и тенденции к росту нейрогуморальных влия н ий.

Заключение. Проведенное исследование у с тановило эффективность исп о льзования т е хнологии нейробиоуправления д л я коррекции ФСО спортсменов, занимающихся летними видами спорта. Процесс обучения дает заметные результаты в освоении медитации, что косвенно подтверждается снижением напряженности механизмов регуляции ССС. Но этот процесс весьма индивидуале н . При неб л агоприятных типах регуляции С С С результ а тивность медитативных методи к заметно выше, что выражается в сдвигах типов регуляции к более благоприятным вари а нтам. Изменения состояния регуляторного звена могут указывать на стабилизацию устойчивости личн о сти к негативным фак т орам, т. е. повышают стрессоустойчивость [10, 11, 14, 15] . Результаты исследования позволили разраб о тать прот о кол индивидуально-ориентированной метод и ки интерактивной стимуляции н ейронных сетей посредством технологии нейробиоуправления для повышения стрессоустойчивости спортсменов летних командных видов спорта.