Нейрофункциональный статус юных спортсменов (игровые виды спорта)

Автор: Звягина Е.В., Петрушкина Н.П., Латюшин Я.В.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: S1 т.25, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель: оценка нейрофизиологического статуса по характеристикам нейродинамического компонента функциональных систем. Материалы и методы. Обследованы две группы по 45 человек: подростки, играющие в водное поло, и подростки, играющие в хоккей с шайбой. В начале подготовительного периода исследовали основные нейрофункциональные характеристики (на диагностическом комплексе «Психотест»): сила нервных процессов (теппинг-тест), подвижность (тест «Критическая частота световых мельканий»), уравновешенность (тест «Реакция на движущийся объект»), возбудимость (тест «Простая зрительно-моторная реакции»). Изучены комплексные функциональные характеристики, такие как функциональный уровень системы, устойчивость функциональной системы, уровень функциональных возможностей. Результаты. Средние значения изученных показателей среди ватерполистов и хоккеистов в целом и среди игроков одного амплуа имели значительное сходство. Различий в распределении по уровню изученных характеристик и показателей функционального состояния спортсменов не установлено. Заключение. Отмечен достаточно высокий уровень изученных характеристик у спортсменов-игровиков. Полученные результаты, очевидно, связаны со сходством игровой деятельности и требований к скоростно-силовым двигательным качествам спортсменов. Выявленные различия между ватерполистами-защитниками и ватерполистами других амплуа требуют определения причин этого факта и, возможно, изменения тренировочного процесса с акцентом на развитие именно этих показателей.

Юные спортсмены, водное поло, хоккей c шайбой, игровое амплуа, сенсомоторные центры, скорость реакции, помехоустойчивость, подвижность

Короткий адрес: https://sciup.org/147250878

IDR: 147250878 | УДК: 612.1/.8+797.253+796.966 | DOI: 10.14529/hsm25s103

Текст научной статьи Нейрофункциональный статус юных спортсменов (игровые виды спорта)

E.V. Zvyagina, , Petrushkina, , Latushin, ,

Введение. Повышение эффективности спортивной деятельности в конкретном виде спорта обусловлено ведущими для данного вида спорта двигательными качествами, уровень развития которых определяется соответствующими функциональными системами (ФС).

Специфика смешанных спортивных игр (водное поло, хоккей с шайбой и др.) заключается в постоянно меняющейся и усложняющейся структуре двигательных действий, в необходимости контроля действий соперников и партнеров, выступающих в различных амплуа, в скоростных передвижениях, сочетающих ускорения – торможения и сложнокоординационные акты (технические приемы).

Согласно структурно-функциональной классификации, водное поло и хоккей с шайбой относятся к игровым видам спорта, требующим высокого уровня развития сходных двигательных качеств и соответствующих нейрофизиологических характеристик. Эти игры объединяет и необходимость реализации игровых действий в особых условиях игровой среды: в водном поло – постоянное и длительное пребывание в воде, необходимость погружения в нее на различную глубину, в хоккее – ледовое покрытие и передвижение на коньках. Совокупность перечисленных факторов объединяет эти два вида спорта и позволяет провести сравнение ряда физиологических показателей, обеспечивающих спортивную эффективность ватерполистов и хоккеистов с учетом действия этих внешнесредовых факторов, требующих включения дополнительных неспецифических механизмов адаптации.

Выявление особенностей нейрофизиологических показателей, которые являются предикторами спортивных достижений юных спортсменов в различных игровых видах спорта, является актуальной темой научных исследований. Они касаются и влияния на компонент управления ФС уровня пубертатного развития, и особенностей внимания, и акцентуаций характера, и физической агрессии, и др. [1, 6, 9–11]. Вместе с тем в доступных публикациях анализ в контексте различных амплуа спортсменов-игровиков, в том числе сравнение в разных видах спорта, представлен недостаточно [2–5].

Вышесказанное подтверждает актуальность и важность детального изучения особенностей нейрофизиологических показателей, отражающих уровень функциональных возможностей спортсменов-игровиков.

Цель исследования – оценка нейрофизиологического статуса по характеристикам нейродинамического компонента ФС, отражающего в том числе устойчивость функциональной системы и уровень функциональных возможностей юных спортсменов игровых видов спорта (хоккей с шайбой и водное поло), и выявление особенностей изученных показателей, связанных с игровым амплуа.

Материалы и методы исследования. Обследование проводили на базе Уральского государственного университета физической культуры (лаборатория кафедры физиологии) в начале подготовительного периода тренировочного процесса хоккеистов и ватерполистов. Наблюдались юные спортсмены сходного возраста и уровня биологического созревания (средний возраст 13,0 ± 0,71 года): две группы по 45 человек – подростки, играющие в водное поло (группа ВП), и подростки, играющие в хоккей с шайбой (группа Х).

Для детального анализа обследуемые спортсмены разделены по соответствующим амплуа в водном поло и хоккее: вратари, защитники, нападающие. Согласно этическим принципам, участники, включенные в иссле-

Звягина Е.В., Петрушкина Н.П., Латюшин Я.В.

дование, и родители были информированы о цели и согласились на участие в нем, что было подтверждено их письменным согласием [2, 8].

Известно, что компонент управления ФС включает психический и нейродинамический компоненты. На данном этапе исследования сделан акцент на изучение нейродинамическо-го компонента на основе оценок функционального состояния сенсомоторных центров нервной системы (сила, уравновешенность, подвижность нервных процессов, возбудимость).

Исследование основных нейрофункцио-нальных характеристик выполняли на диагностическом комплексе «Психотест» (г. Иваново) [7]. Программное сопровождение комплекса «НС-Психотест» позволяет получить исходные данные по каждому спортсмену. Протокол обследования, включает не только цифровые результаты по каждому тесту, но и комплексное заключение о качестве (оценке) его выполнения.

Силу нервных процессов оценивали по результатам выполнения теппинг-теста, уровень уравновешенности нервной системы – по результатам выполнения теста «Реакция на движущийся объект». Для исследования уровня подвижности проводили тест «Критическая частота световых мельканий» (КЧСМ). Уровень возбудимости определяли по скорости «простой зрительно-моторной реакции» (ПЗМР).

По среднему времени ПЗМР оцениваются функциональное состояние нервной системы на момент обследования и ассоциированная с этим показателем совокупность функциональных характеристик, в частности таких как: функциональный уровень системы (ФУ); устойчивость функциональной системы (УС); уровень функциональных возможностей (УФВ) в нормализованных единицах (н. е.). Далее индивидуальные показатели каждого спортсмена рассматривали на соответствие определенному уровню (высокий, средний, низкий), используя шкальные оценки. Определяли распределение обследованных спортсменов по этим уровням (в процентах).

Обработка данных п р оведена методами традиционной биостатистики: расчет среднегру п повых значений ± ошибка. Первоначально сопоставляли полученные результаты межд у группами ВП и Х без учета амп л уа игроков, затем с учетом амплуа и далее внутри каждой группы с учетом амплуа.

Критерий Стьюдента (t) использовали для оце н ки достоверности различий между группами по количественны м характер и стикам, а критерий Фишера (F) – по качественным показателям. Принят 95%-ный уровень значимости. Различия счи т али статистически достоверными при t ≥ 1,9 6 , при F ≥ о т 3,94 до 4,17 (в зависимости от размера выборки).

Результаты. Полученные ре з ультаты представлены в табл. 1–3 и на рис. 1– 3 .

У ватерполистов и хоккеистов (без учета игрового амплуа) статистически з н ачимых различий по средним зна ч ениям и распреде-

■ Водное поло □ Хоккей с шайбой

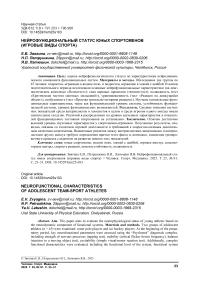

Рис. 1. Распределение спортсменов по показателям силы нервных процессов (теппинг-тест) и уравновешенности нервной системы (РДО), %

Fig. 1. Distribution of athletes (%) by strength of nervous processes (tapping test) and nervous system balance (reaction to a moving object)

лению по результатам выполнения тестов, характеризующих нервные процессы, не установлено.

Так, коэффициент силы, рассчитанный по результатам выполнения теппинг-теста (н. е.), у всех ватерполистов (ВП) составлял 2,34 ± ± 0,691, у хоккеистов (Х) – 2,65 ± 0,607 (t = 1,12). Соответственно, уравновешенность (по РДО, %) составила у ВП – 81,7 ± 1,37, у Х – 81,2 ± 0,56 (t = 0,36), лабильность нервной системы (по КЧСМ, Гц) у ВП 35,44 ± ± 0,763, у Х – 35,67 ± 0,70 (t = 0,22); скорость реакции (по ПЗМР, мс) ВП – 212,64 ± 4,590, Х – 214,02 ± 4,92 (t = 0,22).

Отмечено сходство в распределении игроков (см. рис. 1) по оценкам силы нервных процессов (теппинг-тест) и уравновешенности (РДО).

Анализ данных, касающихся спортсменов одного и того же игрового амплуа, но различных видов игр (ВП и Х), также не обнаружил достоверных различий между ватерполистами и хоккеистами (см. табл. 1).

Комплексная оценка функционального состояния центральной нервной системы предусматривала анализ трех критериев: функциональный уровень системы (ФУ); устойчивость функциональной системы (УС); уровень функциональных возможностей (УФВ) в нормализованных единицах. Именно они достоверно отражают функциональное состояние спортсмена и поэтому считаются наиболее информативными. Эти три критерия базируются на результатах выполнения теста ПЗМР.

Абсолютное значение времени реакции определяет ФУ, т. е. отражает текущее функциональное состояние ЦНС и степень развития утомления под влиянием внешнесредовых факторов.

Важным аспектом обеспечения нормального функционирования организма и его защиты от различных стрессовых воздействий является УС, который рассматривается как критерий устойчивости ЦНС, отражающий как способность поддержания работоспособности, так и стабильность при воздействии самых различных факторов. При этом имеет значение вариабельность времени простой двигательной реакции, т. е. чем выше этот показатель, тем стабильнее текущее функциональное состояние ЦНС.

УФВ наиболее полно характеризует способность ЦНС формировать и долго удерживать соответствующий функциональный статус. Этот показатель зависит от состояния различных систем организма и оценивается на основе физиологических параметров, психомоторных навыков, физической подготовки, уровня ментальных возможностей и других аспектов.

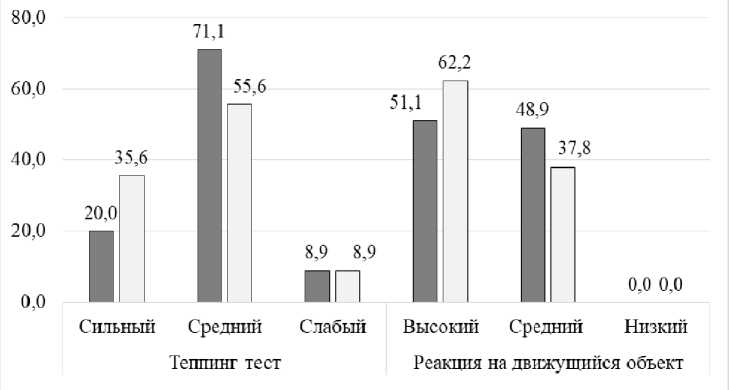

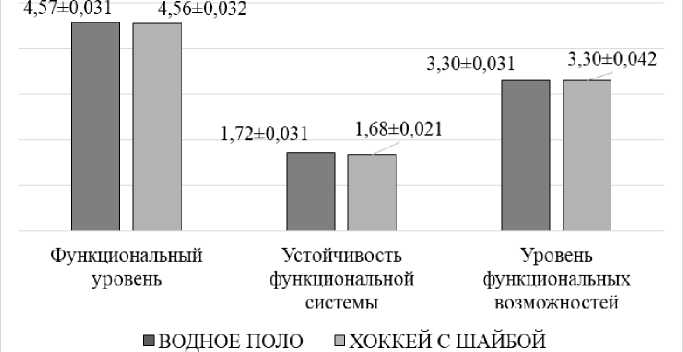

Как следует из представленных ниже данных, как среднегрупповые значения (см. рис. 2) изученных характеристик, так и распределение их по уровням функционального статуса (см. рис. 3) имели значительное сходство в группах всех ватерполистов и всех хоккеистов (без учета их игрового амплуа).

Сравнение среднегрупповых значений показателей функционального статуса спорт-

Таблица 1

Table 1

Средние значения результатов выполнения тестов, характеризующих нервные процессы у ватерполистов и хоккеистов различных игровых амплуа

Mean values of neurofunctional test results in water polo and ice hockey players stratified by playing position

|

Амплуа Position |

Группы, функциональные характеристики, M ± m, значение критерия Стьюдента Group, functional characteristics, M ± m, Student's t-test |

||||||

|

Группа Group |

Лабильность (по КЧСМ), Гц Lability (CFFF), Hz |

Уравновешенность (по РДО), % Balance (reaction to a moving object), % |

Скорость реакции, (по ПЗМР), мс Reaction speed (SVMR), ms |

||||

|

M ± m |

t |

M ± m |

t |

M ± m |

t |

||

|

Вратари (в) Goalkeeper (g) |

ВП (WP) |

32,8 ± 0,99 |

1,57 |

81,3 ± 0,54 |

0,40 |

227,1 ± 11,07 |

0,79 |

|

Х (H) |

33,7 ± 0,94 |

81,5 ± 0,27 |

225,6 ± 12,04 |

||||

|

Нападающие (н) Forward (f) |

ВП (WP) |

36,3 ± 1,18 |

0,34 |

80,1 ± 0,40 |

1,78 |

202,0 ± 10,24 |

0,46 |

|

Х (H) |

36,2 ± 1,11 |

81,1 ± 0,37 |

203,0 ± 10,32 |

||||

|

Защитники (з) Defender (d) |

ВП (WP) |

37,4 ± 1,16 |

1,41 |

81,7 ± 1,00 |

0,63 |

237,5 ± 15,45 |

1,22 |

|

Х (H) |

38,9 ± 1,12 |

81,0 ± 0,47 |

239,7 ± 13,12 |

||||

Рис. 2. Средние значения характеристик функционального статуса ватерполистов и хоккеистов без учета их игрового амплуа (н. е.)

Fig. 2. Mean neurofunctional position-independent characteristics of water polo

Рис. 3. Распределение по уровням функционального статуса ватерполистов и хоккеистов без учета их игрового амплуа (%)

Fig. 3. Position-independent distribution of functional status levels among water polo and ice hockey players (%)

сменов одного и того же амплуа статистически значимых различий не выявило (см. табл. 2). При оценке распределения их по уровням ФУ, УФС, УФВ (табл. 3) отличия между группами и игроками одного амплуа не зарегистрированы. Cтоит отметить, что случаев низкого уровня не было зафиксировано, что может быть объяснено, с одной стороны, периодом обследования и отсутствием утомления (начало подготовительного периода), с другой – подготовленностью спортсменов, занимающихся данными видами спорта не первый год.

Детальный анализ внутри каждой группы

(во д ное поло и хоккей с шайбой) выявил некоторые различия между спортсменами различных амплуа, играющ и х в водное поло. Так, среди ватерполистов-защитников УФС оказался ниже, чем у представителе й остальных амплуа: 1,37 ± 0,152 п ротив 1,67 ± 0,031 (нападающие) (t = 3,44) и 2,08 ± 0,081 (вратари) (t = 5,15). Этот факт требует поиска причины таких отклонений у представителей защиты по сравнению с игр о ками други х амплуа и, по-видимому, свидетельствует о необходимости коррекции трени р овочного п роцесса именно данного амплуа игроков, направлен-

Таблица 2

Table 2

Средние значения характеристик функционального статуса спортсменов различных амплуа (н. е.)

Mean values of functional status characteristics in water polo and ice hockey players (standardized units)

|

Амплуа Position |

Группы, функциональные характеристики, M ± m, значение критерия Стьюдента Group, functional characteristics, M ± m, Student's t-test |

||||||

|

Группа Group |

Функциональный уровень Functional level |

Устойчивость функциональной системы Stability of the functional system |

Уровень функциональных возможностей Level of functional performance |

||||

|

M ± m |

t |

M ± m |

t |

M ± m |

t |

||

|

Вратари (в) Goalkeeper (g) |

ВП (WP) |

4,97 ± 0,13 |

0,20 |

2,08 ± 0,08 |

0,61 |

3,80 ± 0,11 |

0,22 |

|

Х (H) |

4,93 ± 0,16 |

2,00 ± 0,11 |

3,75 ± 0,11 |

||||

|

Нападающие (н) Forward (f) |

ВП (WP) |

4,51 ± 0,12 |

0,13 |

1,71 ± 0,02 |

0,30 |

3,26 ± 0,19 |

0,18 |

|

Х (H) |

4,54 ± 0,11 |

1,67 ± 0,03 |

3,22 ± 0,15 |

||||

|

Защитники (з) Defender (d) |

ВП (WP) |

4,24 ± 0,09 |

0,10 |

1,37 ± 0,15 |

0,15 |

2,85 ± 0,12 |

0,40 |

|

Х (H) |

4,22 ± 0,12 |

1,39 ± 0,11 |

2,94 ± 0,17 |

||||

Таблица 3

Table 3

Распределение по уровням функционального статуса ватерполистов и хоккеистов с учетом их игрового амплуа (%)

Position-specific distribution of functional status levels among water polo and ice hockey players (%)

Таким образом, согласно результатам проведенного в начале подготовительного периода исследования комплекса показателей функционального состояния спортсменов, играющих в водное поло и в хоккей с шайбой, статистически значимых различий ни по виду спорта, ни по игровым амплуа не обнаружено. Важно отметить достаточно высокий уровень изученных характеристик у всех спортсменов-игровиков.

Полученные результаты, очевидно, связаны со сходством игровой деятельности и тре- бований к скоростно-силовым двигательным качествам спортсменов, благодаря которым при постоянно меняющейся структуре двигательных действий, при необходимости контроля действий соперников и партнеров, выступающих в различных амплуа, в скоростных передвижениях с ускорениями и торможениями и т. д., достигается спортивная эффективность.

Скоростно-силовые качества обеспечиваются в первую очередь компонентом исполнения ФС, в том числе нейропсихологическими характеристиками. Согласованная работа анализаторов и центров, ответственных за внимание и восприятие, за анализ и синтез информации, за многообразие двигательных реакций на движущийся объект, в том числе за сложные реакции антиципации, позволяет игроку на основе восприятия подготовительных действий противника и ситуации на площадке адекватно реагировать на них, прогнозировать и эффективно реализовывать свои последующие действия.

Представляет интерес рассмотрение изученных характеристик у ватерполистов в сопоставлении с подростками, не занимающимися спортом, и со спортсменами, занимающимися циклическими видами спорта (плавание), что и планируется выполнить на следующем этапе исследования.

Заключение. Отмечен достаточно высокий уровень изученных характеристик у спорт сменов-игровиков. Средние значения силы нервных процессов, уровней уравновешенности, подвижности и возбудимости нервной системы среди ватерполистов и хоккеистов в целом и среди игроков одного амплуа имели значительное сходство. Различий в распределении по уровню изученных характеристик и показателей функционального состояния спортсменов не установлено. Выявленные различия между ватерполистами-защитниками и ватерполистами других амплуа требуют определения причин этого факта и, возможно, изменения тренировочного процесса с акцентом на развитие именно специальных, профессионально-прикладных навыков конкретного вида спорта.