Нейропсихологические изменения у пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения

Автор: Гуреева Ирина Лазаревна, Гомзякова Наталья Александровна, Селькин Михаил Дмитриевич, Исаева Елена Рудольфовна, Голиков Константин Вячеславович

Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu

Рубрика: Медицинская (клиническая) психология

Статья в выпуске: 4 т.10, 2017 года.

Бесплатный доступ

Публикация посвящена исследованию когнитивных и эмоциональных расстройств у пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК). Основой исследования является предположение о доминировании нарушений памяти и внимания в структуре нейропсихологической картины при ОНМК, развивающегося по ишемическому типу. В то же время, по данным многочисленных исследований, у пациентов с ОНМК отмечаются также депрессивные и тревожные расстройства. Поскольку когнитивные и эмоциональные нарушения во многом определяют исход реабилитационных мероприятий и качество жизни пациента, представляется важным своевременно оценить когнитивное и эмоциональное состояние пациента с ОНМК, в том числе и в контексте предстоящих реабилитационных целей и задач. В публикации описаны нарушения некоторых психических функций, в частности, мнестических, праксических, аттентивных, а также представлены результаты исследования эмоционального статуса пациентов. Кроме того, представлена классификация доминирующих нарушений когнитивных функций у пациентов с различными типами ОНМК. Описана разработанная схема нейропсихологического обследования и программа краткосрочной реабилитации в условиях стационара для пациентов, перенесших ОНМК с развитием впоследствии аттентивно-мнестических нарушений. Представлены основные направления психологического сопровождения и ранней нейропсихологической коррекции пациентов после острого нарушения мозгового кровообращения.

Когнитивные нарушения, нейропсихологическое исследование, реабилитация, депрессия, тревога, острое нарушение мозгового кровообращения, нарушения памяти, нарушения внимания

Короткий адрес: https://sciup.org/147160079

IDR: 147160079 | УДК: 159.9:612.824 | DOI: 10.14529/psy170403

Текст научной статьи Нейропсихологические изменения у пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения

Актуальность работы: Заболеваемость острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) или церебральным инсультом является одной из наиболее актуальных медико-социальных проблем современности (Гусев, Скворцова, 2001; Суслина, Варакин, Верещагин, 2006). В Российской Федерации живёт более миллиона перенёсших инсульт граждан, при этом ежегодно происходит более 450 тысяч новых случаев инсульта (Гусев, Скворцова, Стаховская, 2003). Острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт) – собирательное понятие, в котором интегрируется группа заболеваний (клинических синдромов), возникающих вследствие остро развивающегося расстройства кровоснабжения головного мозга (Верещагин, 2004). К инсульту относятся острые нарушения мозгового кровообращения, характеризующиеся внезапным (как правило, в течение минут, реже – часов) появлением очаговых неврологических расстройств (корковых двигательных, речевых, чувствительных, координаторных, зрительных и иных нарушений) и/или клинически выраженных общемозговых нарушений (изменения состояния сознания, развитие головной боли, рвоты и др.), которые сохраняются более 24 часов либо приводят к смерти больного в более короткий период времени, наступающей вследствие причин цереброваскулярного происхождения (Измайлов, 2003). Инсульт является не только одной из основных причин смертности (наряду с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями), но часто служит причиной инвалидизации больных. Кроме того, велики и его социально-экономические последствия: тяжелая инвалидность с необходимостью постоянного ухода либо существенное ограничение трудоспособности (Всемирная организация…, 2004).

Помимо очаговой и общемозговой неврологической симптоматики, клиника ОНМК проявляется и когнитивными расстройствами, свидетельствующими о существенном нарушении психических процессов, выполняющих функцию рационального познания и связывающих человека с окружающим миром, позволяющих составить представление о нем в целом. Традиционно к когнитивным функциям относят наиболее сложные функции головного мозга – речь, праксис, гнозис, память, внимание, мышление и интеллект (Чердак, Парфенов, 2011).

Основанием признания постинсультного генеза когнитивных расстройств является наличие четкой временной связи между наступлением инсульта и последующим снижением когнитивных функций. Обычно (O’Brien, 2007) постинсультные когнитивные нарушения развиваются в первые 3 месяца после острого периода инсульта (раннее постинсультное когнитивное снижение), но не позднее 12 месяцев (позднее когнитивное снижение). Чем в более поздний период после инсульта выявляются когнитивные нарушения, тем более сложный и многофакторный характер носят причины их возникновения.

В распространенной в неврологической практике классификации академика Н.Н. Ях-но (2006) выделяются легкие, умеренные и тяжелые когнитивные нарушения (КН).

При этом легкие когнитивные расстройства соответствуют снижению одной или нескольких когнитивных функций по сравнению с их исходным более высоким уровнем (индивидуальной нормой), однако не влияющему на бытовую, профессиональную и социальную деятельность пациента, в том числе – и на наиболее сложные ее формы.

В свою очередь, при умеренных когнитивных нарушениях расстройства одной или нескольких когнитивных функций, выходящие за рамки среднестатистической возрастной нормы, могут приводить к трудностям функционирования пациента в сложных и непривычных для него ситуациях, но не вызывают его дезадаптации. Тяжелые когнитивные нарушения лишают пациента независимости и самостоятельности, что в итоге вызывает профессиональную и/или социально-бытовую дезадаптацию.

Нарушениям когнитивных функций, рассматриваемым в качестве последствий инсульта, на протяжении длительного времени уделялось мало внимания, несмотря на их важность для ежедневного функционирования и качества жизни человека. «Мозговая катастрофа» в виде инсульта не проходит бесследно и для эмоционального состояния пациента. На это может повлиять как само поражение головного мозга (степень мозговой деструкции и ее локализация), так и осознание личностью своего постболезненного состояния и факта самого заболевания. В то же время информационные источники на эту тему весьма скудны и относятся скорее к клиническим описаниям и исследованиям. Так, например, в одном из недавних исследований (Чарикова, Ахтямов, Волкова, 2013) на выборке 72 пациентов с ишемическим инсультом была выявлена прямая зависимость степени тяжести инсульта, с одной стороны, и выраженности стрессовой реакции и глубины депрессии, с другой. Было сделано предположение, что в остром периоде инсульта запускается «порочный круг»: ишемический инсульт – стресс – депрессия – затруднение восстановительных процессов в ЦНС и, как следствие, создаются предпосылки для осложнения процесса реабилитации.

Как правило, у молодых пациентов в силу высокой пластичности и достаточных компенсаторных возможностей мозга когнитивные нарушения достаточно легко редуцируются, в то время как в старшем возрасте такие нарушения требуют достаточно трудоемкой коррекции (Доброхотова, 2006; Лурия, 1962). Пожилые люди, в силу уже имеющихся органических изменений возрастной природы, как правило, испытывают проблемы с когнитивным функционированием (прежде всего – с памятью), которые могут усугубиться при ОНМК и в дальнейшем препятствовать самостоятельному активности и адаптации в быту и обществе.

Поскольку ОНМК является одним из наиболее распространенных и опасных по своему течению и исходу заболеванием, актуальным представляется изучение когнитивных и эмоционально-личностных особенностей у страдающих этим заболеванием пациентов. Такое исследование должно быть направлено на оптимизацию диагностического подхода и выбора лечебных и реабилитационных мероприятий в целях обеспечения наилучшего исхода заболевания и повышения качества жизни больных.

Нередко ставшие традиционными мероприятия постинсультного периода (например, оформление инвалидности с рекомендациями об индивидуальной программе реабилитации) приводят к потере драгоценного для обеспечения восстановления времени. Попытки пациента самостоятельно решить эти проблемы (часто посредством получения не всегда релевантной информации в ресурсах сети Интернет либо путем обращения к услугам не всегда компетентных специалистов) не приводят к желаемым результатам, а в отдельных случаях вызывают даже негативный эффект.

Несмотря на активное внедрение и развитие системы первичной и специализированной медицинской помощи пациентам с сосудистыми мозговыми нарушениями, сегодня лишь немногие медицинские организации и их структурные подразделения проводят реабилитационные мероприятия уже на раннем этапе госпитализации, и, тем более, мероприятия, основанные на мультидисциплинар-ном подходе (Ахутина, Варако, Зинченко и др., 2016; Григорьева, Ковязина, Тхостов, 2006; Рябова, 2016).

Отличительной особенностью такого подхода является четкое определение цели, задач и методов работы каждого специалиста так называемой мультидисциплинарной бригады: лечащего врача-невролога, врача лечебной физической культуры (ЛФК), логопеда, медицинского психолога (нейропсихолога). Такого рода специализированное вмешательство специалистов мультидисциплинарной бригады на ранних этапах лечения заболевания может значительно улучшить прогноз и результаты реабилитации (Скворцова, Иванова, Киспаева, 2012). Поскольку и сами муль-тидисциплинарные бригады являются относительно новой формой организации медицинской помощи больным ОНМК, и тем более относительно новым является участие в них медицинских психологов, то эта область медицинской и психологической реабилитации сама по себе является достаточно новой. Поэтому актуальным и крайне важным с практической точки является создание системы психодиагностического обследования (включая его схему) и краткосрочных программ нейропсихологической реабилитации пациентов с ОНМК при пребывании их в условиях первичного либо специализированного сосудистого неврологического стационара.

Цель работы: исследование эмоциональных и когнитивных нарушений у пациентов после ОНМК для последующей разработки схемы нейропсихологической диагностики и программы краткосрочной нейрореабилитации в острый период пребывания в условиях неврологического стационара.

Задачи:

-

1. Сравнительное исследование выраженности когнитивных нарушений при ОНМК, развивающихся по ишемическому и геморрагическому типам.

-

2. Оценка эмоционального состояния (проявлений депрессии и тревоги) и субъективного уровня удовлетворенности качеством жизни пациентов с различными вариантами ОНМК.

-

3. Формирование классификации основных вариантов нарушений когнитивного функционирования пациентов, перенесших ОНМК.

-

4. Разработка схемы нейропсихологического обследования и программы краткосрочной реабилитации пациентов с ОНМК в условиях неврологического стационара.

Материал и методы

Исследование проведено на базе отделения неврологии № 1 Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская многопрофильная больница № 2» (СПБ ГБУЗ «ГМПБ № 2»). Выборку исследования составили 80 пациентов с ОНМК, развивавшемуся по ишемическому (57 пациентов) и геморрагическому (23 пациента) типам, в возрасте в среднем 61 год.

Для решения поставленных задач исследования использовался следующий комплекс методик:

-

1. Монреальская шкала когнитивной оценки (MOCA), разработанная для скринингового исследования легких когнитивных нарушений.

-

2. Краткая шкала оценки психического статуса (Mini-mental State Examination, MMSE ) , направленная на оценку нарушений, вызванных патологией преимущественно задних отделов больших полушарий головного мозга (гностические, мнестические, интеллектуальные расстройства, связанные с нарушением различных модально-специфических факторов).

-

3. Шкала Гамильтона для оценки депрессии ( Hamilton Rating Scale for Depression, HDRS ) , широко используемая в клинической практике в качестве своеобразного стандарта для определения эффективно-

- сти медикаментозного лечения депрессивных расстройств.

-

4. Шкала тревоги Гамильтона (The Hamilton Anxiety Rating Scale, HARS), предназначенная для измерения тяжести тревожных расстройств.

-

5. Визуальная аналоговая шкала (ВАШ) субъективной оценки качества жизни, представляющая собой современный вариант самооценочной шкалы Дембо–Рубинштейн, в стимульном материале которой на отрезке длиной 10 см пациенты отмечали позицию, соответствующую степени их удовлетворенности качеством своей жизни.

Результаты исследования

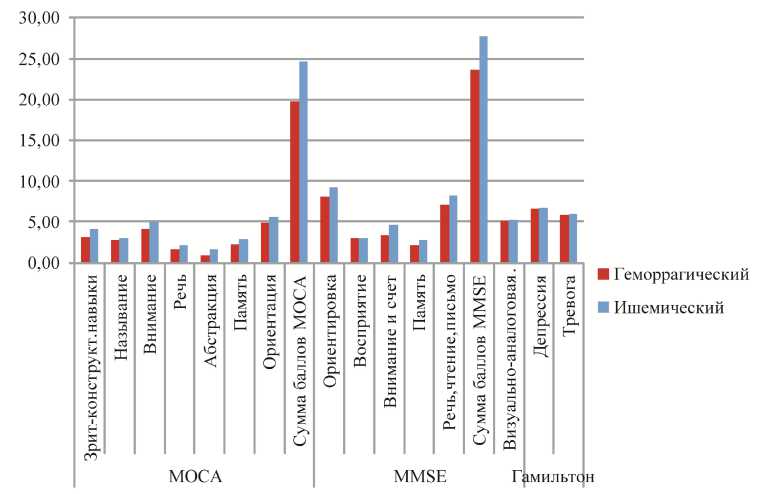

При сравнении результатов обследования по тесту МОСА пациентов двух групп: перенесших ОНМК по ишемическому (группа № 1) и ОНМК по геморрагическому типу (группа № 2) – по большинству субшкал этого теста были выявлены различия на уровне статистической значимости (по U-критерию Манна-Уитни). С тестом MOCA, в целом, лучше справлялись пациенты с ишемическим характером инсульта. При этом максимальные различия отмечались в субтесте «Абстракция» (Z= –3,15) и в «Сумме баллов по MOCA» (Z = –3,14; p = 0,001). Снижение качества выполнения субтеста «Абстракция» (обобщение понятий) обычно связано с нарушением операциональной стороны мышления, при котором снижается способность к обобщению и абстрагированию. Значимые различия также наблюдались в субтестах: «Ориентация» (Z = –2,57; p = 0,01), «Внимание» (Z = –2,28; p = 0,02), «Зрительно-конструктивные навыки» (Z = –2,08; p = 0,04), «Речь» (Z = –1,97; p = 0,05). С перечисленными субтестами пациенты группы № 2 справлялись значительно хуже, чем пациенты, перенесшие ишемический инсульт. При этом установлено, что при геморрагическом варианте ОНМК в большей степени нарушаются следующие когнитивные функции: ориентация, внимание, зрительноконструктивные и регуляторные навыки, речь.

В целом следует отметить, что пациенты обеих групп набрали суммарно в среднем менее 26 баллов по тесту MOCA (среднее значение итогового показателя в группе № 1 составило 24,6 балла, а в группе № 2 – 19,8), что указывает на наличие существенных когнитивных нарушений у пациентов обеих групп.

С выполнением теста MMSE наблюдалась аналогичная картина: пациенты с геморрагическим инсультом также хуже справлялись с заданиями методики. На уровне статистической значимости (p = 0,001 по U-критерию Манна – Уитни) максимальные различия выявлялись по общему баллу MMSE (Z = –3,19) и субтесту «Внимание и счет» (Z = –3,15). Значимые различия (p = 0,02) отмечались по субтестам «Речь, чтение, письмо» (Z = –2,36) и «Память» (Z = –2,26). В итоге пациенты группы № 2 в среднем получали 23,6 балла (что соответствует пограничному уровню между легким и умеренным когнитивным нарушением или легкая степень выраженности деменции по MMSE). Пациенты группы № 1 получили в среднем 27,7 баллов, что соответствует пограничному уровню между нормой и легкими когнитивными нарушениями.

Таким образом, по данным обследования по методике MMSE, у пациентов с геморрагическим инсультом в большей степени выражены нарушения внимания и счета, памяти, речи, чтения и письма. У пациентов с ишемическим инсультом диагностируемые по тесту MMSE когнитивные расстройства проявляются слабо. Полученные в нашем исследовании данные следует учитывать при выборе диагностического инструментария, поскольку задания методики MMSE, по всей видимости, являются слишком легкими для таких пациентов (например, задание на память содержит всего 3 слова).

Интерпретация среднегрупповых показателей тревоги и депрессии (по данным обследования по шкалам Гамильтона) свидетельствует, что выраженных депрессивных и тревожных нарушений у пациентов с ОНМК не имеется, и лишь в единичных случаях отмечались эмоциональные расстройства. Статистически значимых различий между среднегрупповыми показателями также не было выявлено. Вместе с тем в группе пациентов с ишемическим типом ОНМК тревожные и депрессивные проявления были выражены несколько сильнее, чем у пациентов в группе с геморрагическим типом ОНМК. В целом, у больных с ишемическим типом ОНМК по шкале депрессии Гамильтона (см. рисунок) выявилась высокая вариативность результатов (о чем свидетельствует достаточно высокое значение стандартного отклонения: σ = 4,69). Субъективная оценка качества жизни у пациентов с ОНМК на этапе стационарного лечения соответствовала средним норма-

Среднеарифметические значения по всем методикам у пациентов с ОНМК, развивавшемуся по ишемическому и геморрагическому типам

тивным значениям (отметке 5 из 10 см по ВАШ) и чаще вербализовалась пациентами в конструктах типа «уже не плохо, но еще не хорошо».

Однако следует отметить, что пациенты группы с ишемическим типом ОНМК чуть лучше оценивали свое качество жизни, что, вероятно, можно связать с их большей когнитивной сохранностью и меньшим масштабом повреждений: как правило, обследуемые пациенты не имели выраженных речевых нарушений (афазии), двигательных (параличи, парезы) и сенсорных (слепота, гемианопсия) расстройств.

Результаты проведенного корреляционного анализа показывают, что при геморрагическом типе ОНМК данные по субтесту «Зрительно-конструктивные навыки» (MOCA) коррелируют с данными по субтесту «Речь, чтение, письмо» (MMSE) (r = 0,61; p = 0,01), что может свидетельствовать о прямой связи успешности пациента с решением заданий на зрительно-конструктивные навыки, с одной стороны, и успешностью выполнения заданий на использование речи, чтения и письма при выполнении методики MMSE, и наоборот. Этот факт следует учитывать при проведении клинико-психологической диагностики, поскольку обе эти методики вполне могут выступать в роди взаимозаменяющих либо взаимодополняющих.

Аналогичная ситуация отмечается и в отношении взамосвязанности данных по субтестам «Ориентация» (MOCA) и «Ориентировка» (MMSE) (r = 0,87; p = 0,001), а также по субтестам «Внимание» (MOCA) и «Внимание и счет» (MMSE) (r = 0,74; p = 0,001). Одним из самых очевидных объяснений полученным результатам является заметное сходство стимульного материала этих заданий.

Субтест «Называние» (МОСА) также обнаружил корреляционные взаимосвязи со многими субтестами MMSE: «Внимание и счет» (r = 0,42; p = 0,05), «Ориентировка» (r = 0,46; p = 0,05), «Речь, чтение и письмо», (r = 0,54; p = 0,05). Полученные данные имеют вполне логичное, на наш взгляд, клиникопсихологическое объяснение: номинативная функция речи, используемая при выполнении данного субтеста, может непосредственно влиять на успешность выполнения других заданий, связанных с функцией речи заданий.

Корреляция результатов по субтесту «Внимание» методики MOCA с данными по субтесту «Ориентировка» MMSE (r = 0,58; p = 0,01) и общей суммой баллов по MMSE (r = 0,60; p = 0,01) свидетельствует, что чем выше уровень сохранности концентрации внимания, тем лучше пациент справляется с заданиями этих методик. В целом надо отметить, что субтесты «Внимание» (MOCA) и «Внимание и счет» (MMSE) обнаруживают достаточно большое число взаимосвязей как внутри одного и того же теста, так и перекрестно с другими методиками, направленными на исследование когнитивных функций. Полученные данные объясняются «сквозным» характером регуляторной по своей природе функции внимания. Следовательно, большинство умственных операций во многом опираются на сохранность внимания пациента, что следует всегда учитывать при оценке и подборе заданий, а также при постановке целей коррекционной работы.

У группы пациентов с ишемическим типом ОНМК результаты по субтесту «Внимание» (MOCA) коррелировали с общим баллом по этому тесту (r = 0,72; p = 0,001) и с данными по субтесту «Абстракция» (r = 0,55; p = 0,01). Другими словами, чем сохраннее концентрация внимания у пациента, тем лучше ему удавались мыслительные операции, и тем лучше он справлялся в целом с заданиями методики МОСА.

Субъективная оценка качества жизни у пациентов с геморрагическим инсультом отрицательно коррелировала с показателями тревоги (r = –0,58; p = 0,01) и депрессии (r = – 0,54; p = 0,01). Такие данные были вполне ожидаемы, поскольку широко известно, что эмоциональное состояние напрямую влияет на самооценку качества жизни. С другой стороны, можно предположить и наличие обратной направленности детерминации этой взаимосвязи: чем хуже пациент себя чувствует и чем менее он удовлетворен своим текущим уровнем и качеством функционирования из-за последствий инсульта, тем выше у него уровни проявлений тревоги и депрессии, рассматриваемых как реакция личности на свое состояние.

Аналогичного рода ситуация отмечалась и у пациентов с ишемическим типом ОНМК: качество жизни было отрицательно взаимосвязано с показателями тревоги (p = 0,05; r = –0,47) и депрессии (p = 0,05; r = –0,43).

Кроме того, у пациентов с геморрагическим инсультом уровень тревоги прямо коррелировал с их возрастом (r = 0,47; p = 0,05). Установлено также, что уровень тревоги коррелировал с результатами субтеста «Называние» MOCA (r = 0,45; p = 0,05). Выявленную взаимосвязь можно объяснить тем, что в случае затруднений при узнавании и назывании изображений животных, пациенты испытывали заметное волнение, нередко даже пытались дискредитировать методику («Что за детские картинки?!»; «У нас такие не обитают» и т. д.).

По результатам исследования была составлена классификация доминирующих вариантов нарушений когнитивных функций у пациентов с разными типами ОНМК (см. таблицу).

Заключение

В условиях ограниченного времени и большого количества пациентов первичного и специализированного сосудистого неврологического отделения при клиникопсихологической оценке статуса пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения целесообразнее применять экспресс-методики МОСА и MMSE. При этом методика МОСА обладает, по нашим данным, бόльшей диагностической чувствительностью, чем методика MMSE. Вместе с тем наиболее информативным является проведение полноценного экспериментально-психологического и, особенно, нейропсихологического обследования пациентов с ОНМК – с использованием классических патопсихологических и нейропсихологических проб и тестов.

Классификация доминирующих вариантов нарушений когнитивных функций у пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения

|

Наименование варианта |

Описание варианта |

|

Церебро-астенический вариант |

Характерен для ОНМК по геморрагическому типу (и в случае масштабных поражений). Наблюдается снижение энергетического потенциала (из-за наличия общемозговой симптоматики) и, как следствие, нарушение всех познавательных функций; повышенная утомляемость, особенно в случае длительной умственной нагрузки |

|

Аттентивно-мнестический вариант |

Преимущественно нарушаются функции внимания и памяти |

|

Абстрактно-логический вариант |

Когнитивный дефицит преимущественно за счет нарушения мыслительной деятельности, счетных операций и аналитикосинтетических способностей, снижения способности к абстрагированию |

В процессе реабилитации пациентов, перенесших ОНМК, важна четкая и скоординированная реабилитационная работа мульти-дисциплинарной бригады. При этом программы реабилитации должны строиться на потребностях и с учетом возможностей самого пациента. Полученные в нашем исследовании данные подкрепляют существующее понимание необходимости стимуляции положительных эмоций пациента, повышения его самооценки и мотивации к собственному активному участию в реабилитационном процессе. При этом, на наш взгляд, коррекция аттен-тивно-мнестических нарушений при ОНМК выступает на первый план.

Выводы

У обследованной выборки пациентов с ишемическим и геморрагическим вариантами ОНМК в большей степени нарушаются следующие когнитивные функции: память, внимание, зрительно-конструктивные навыки, речь, чтение, письмо. Наиболее выраженные когнитивные нарушения отмечаются при геморрагическом инсульте. При этом основные варианты нарушения когнитивного функционирования у пациентов с ОНМК укладываются в определенную классификацию.

Обнаружено, что у пациентов с ОНМК в стром периоде заболевания нет клинически выраженных признаков депрессии и тревоги.

Список литературы Нейропсихологические изменения у пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения

- Ахутина, Т.В. Клинико-психологическая диагностика и клинико-психологическая реабилитация пациентов с нарушениями памяти при повреждениях головного мозга. Клинические рекомендации/Т.В. Ахутина, Н.А. Варако, Ю.П. Зинченко и др.//Consilium Medicum. -2016. -Т. 18, № 2.1. -С. 68-81.

- Верещагин, Н.В. Гетерогенность инсульта в клинической практике/Н.В. Верещагин//Симпозиум «Лечение ОНМК: состояние проблемы», 2004 г.

- Всемирная организация здравоохранения. Инсульт: программа возврата к активной жизни/Н.П. Базеко, Ю.В. Алексеенко, ВОЗ. -М.: Мед. лит., 2004.

- Григорьева, В.Н. Когнитивная нейрореабилитация больных с очаговыми поражениями головного мозга: учебное пособие/В.Н. Григорьева, М.С. Ковязина, А.Ш. Тхостов. -М.: УМК «Психология»: Моск. Психол.-соц. Ин-т, 2006. -256 с.

- Гусев, Е.И. Ишемия головного мозга/Е.И. Гусев, В.И. Скворцова. -М: Медицина, 2001. -327 с.

- Гусев, Е.И. Эпидемиология инсульта в России/Е.И. Гусев, В.И. Скворцова, Л.В. Стаховская//Журнал неврологии и психиатрии, Инсульт. -2003. -№ 8. -С. 4-9.

- Доброхотова, Т.А. Нейропсихиатрия/Т.А. Доброхотова. -М.: Бином, 2006. -304 с.

- Измайлов, И.А. Этиология, патогенез, клиническая диагностика, дифференциальная диагностика и лечение острых нарушений мозгового кровообращения/И.А. Измайлов//РМЖ. -2003. -№ 10. -С. 571.

- Лурия, А.Р. Высшие корковые функции человека и их нарушение при локальных поражениях мозга/А.Р. Лурия. -М.: МГУ, 1962.

- Рябова, Е.В. Психологическая реабилитация пациентов с нарушениями памяти при повреждениях головного мозга: сборник/Е.В. Рябова//Вопросы медицинской реабилитации при оказании психиатрической помощи сборник научных трудов/под общ. ред. Е.В. Руженской. -Иваново, 2016. -С. 173.

- Скворцова, В.И. Отсроченный эффект ранней когнитивной реабилитации в остром периоде церебрального инсульта/В.И. Скворцова, Г.Е. Иванова, Т.Т. Киспаева//Журнал Клиническая фармакология и терапия. -2012. -Т. 21, № 4. -С. 44-48.

- Суслина, З.А. Сосудистые заболевания головного мозга/З.А. Суслина, Ю.А. Варакин, Н.В. Верещагин. -М.: Медпресс-информ, 2006.

- Чарикова, И.А. Эмоциональные нарушения у больных в остром периоде ишемического инсульта/И.А. Чарикова, Н.Н. Ахтямов, Л.И. Волкова//Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. -2013. -№ 3. -С. 36-40.

- Чердак, М.А. Когнитивные расстройства у пациентов, перенесших ишемический инсульт: обзор/М.А. Чердак, В.А. Парфенов//Неврологический журнал. -2011. -№ 6. -С. 37-44.

- Яхно, Н.Н. Когнитивные расстройства в неврологической клинике/Н.Н. Яхно//Неврол. журн. -2006. -№ 11. Прил. № 1. -С. 4-12.

- O’Brien, J.T. Medial temporal atrophy rather than white matter hyperintensivities predict cognitive decline in stroke survivors/J.T. O’Brien//VASCOG, San Antonio. -2007. -№ 31.