Нейропсихологический подход к диагностике фонового заболевания при дисциркуляторной энцефалопатии

Автор: Павлова Юлия Михайловна, Машин Виктор Владимирович, Садыкова Лилия Амировна

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Неврология и психиатрия

Статья в выпуске: 2, 2014 года.

Бесплатный доступ

Изучена неврологическая и нейропсихологическая симптоматика дисциркуляторной энцефалопатии (ДЭ) атеросклеротического и гипертонического генеза. Обследовано 114 пациентов с ДЭ на фоне артериальной гипертонии (АГ) и церебрального атеросклероза (ЦА). Для оценки когнитивных функций использовали нейропсихологическое исследование по методике А.Р. Лурия с количественной оценкой имеющихся нарушений высших психических функций по шкале И.Ф. Рощиной и Г.А. Жарикова. Проведенное исследование показало наличие качественных отличий и различной топической локализации когнитивных нарушений в зависимости от этиологии дисциркуляторной энцефалопатии.

Дисциркуляторная энцефалопатия, когнитивные нарушения, нейропсихологическая диагностика

Короткий адрес: https://sciup.org/14112984

IDR: 14112984 | УДК: 616.8-07

Текст научной статьи Нейропсихологический подход к диагностике фонового заболевания при дисциркуляторной энцефалопатии

Введение. Распространенность сосудистой деменции (второе место среди всех причин деменций) способствует все более широкому вовлечению нейропсихологического метода исследования в клиническую неврологическую практику. Большое клиническое значение имеют преддементные когнитивные расстройства в связи с их большей подверженностью терапевтической коррекции [8].

Сосудистые когнитивные нарушения в последние десятилетия изучались достаточно; показано нарушение прежде всего функций памяти, внимания, оптико-пространственного гнозиса, конструктивного и динамического праксиса. К настоящему времени не только разработаны критерии сосудистой деменции, но и выделены легкие и умеренные когнитивные расстройства при сосудистых заболеваниях головного мозга [3]. Для их диагностики широко привлекаются скрининговые методы ММSE, батарея тестов для оценки лобной дисфункции, ранее используемые преимущественно в зарубежной практике. Однако данные шкалы предназначены в большей степени для количественной оценки дефекта, т.е. нацелены на выявление самого факта нарушения психической функции и степени его выраженности, но не определяют качественной специфики нарушения [1]. Подобной односторонности лишен нейропсихологический подход А.Р. Лурия с использованием синдромного анализа и концепции о 3 структурно-функциональных блоках головного мозга [5].

В то же время сосудистые когнитивные нарушения отличаются от традиционных синдромов локальных поражений головного мозга в связи с системным характером поражения мозговых структур [4].

В большинстве описаний ДЭ, возникающей как следствие хронической ишемии головного мозга, не отражены особенности клиники в зависимости от этиологического фактора. По мнению ряда авторов, гиперто- ническая энцефалопатия (ГЭ) вызывает развитие преимущественно подкорковой деменции и приводит к пику несостоятельности раньше, а атеросклеротическая энцефалопатия (АЭ) сопровождается развитием корковой деменции [2]. Появились также исследования, свидетельствующие о гетерогенности когнитивного дефицита при ГЭ [7].

Актуальным является выявление и описание нейропсихологических синдромов, обусловленных первичным дефектом и вторичными нарушениями высших психических функций (ВПФ), а также специфичности этих синдромов при разных этиологических формах хронической ишемии головного мозга.

Цель исследования. Изучение особенностей невролого-нейропсихологической симптоматики при АГ и ЦА для оценки возможностей дифференциальной диагностики когнитивных нарушений.

Материалы и методы. Проведено комплексное невролого-нейропсихологическое исследование 114 больных ДЭ на фоне АГ и ЦА. Диагноз уточнялся проведением дуплексного ультразвукового сканирования сосудов головного мозга, липидограммой, КТ/МРТ головного мозга, суточным мониторированием АД.

Нейропсихологическое исследование включало в себя изучение всех сторон психической деятельности: зрительной и слухоречевой памяти, процессов произвольного и непроизвольного запоминания, особенностей функции внимания, зрительного, слухового, тактильного видов гнозиса, конструктивного, динамического, кинестетического праксиса, программирования деятельности, произвольной регуляции и контроля над ней, речевых функций. Нейропсихологическое исследование проводилось по методике А.Р. Лурия и включало в себя прежде всего качественную квалификацию симптомов и синдромов с выделением ведущих нейропсихологических факторов. Количественная оценка результатов проведена с учетом разделения головного мозга на структурно-функциональные блоки (I, II, III), за основу взята шкала, предложенная И.Ф. Рощиной и Г.А. Жариковым для диагностики мягкой деменции [6].

В обследовании участвовали пациенты в возрасте от 34 до 78 лет (средний возраст 52,2±8,7 года), среди них 56 больных АЭ и 58 больных ГЭ.

Результаты и обсуждение. Средняя длительность основного заболевания составила 11,3±8,3 года, при ГЭ – 10,7±8,4 года, при АЭ – 13,9±7,7 года. При оценке длительности основного заболевания при АГ и ЦА статистически достоверных различий не получено (р>0,05).

Течение АЭ носило преимущественно перманентный характер (57,1 %), в то время как при ГЭ во II стадии (35,7 %) увеличивается частота встречаемости медленно-прогредиентного (60,7 %) и медленно-прогредиентного с пароксизмами (39,3 %) типов течения.

По частоте жалоб на головную боль данные состояния не различались, выявлены достоверные различия в характере головной боли. При ГЭ преобладала головная боль распирающего, сжимающего, пульсирующего и жгучего характера. У больных АЭ превалировали жалобы на преимущественно тупой, ломящий характер головной боли, чаще в виде ощущения тяжести в голове.

В отличие от больных ГЭ, больные АЭ достоверно чаще предъявляли жалобы на снижение памяти, шум в ушах, повышенную утомляемость, нарушения зрения, боли в области сердца (табл. 1).

В неврологическом статусе наиболее часто встречались амиостатический, пирамидный и вестибуло-мозжечковый синдромы. Достоверных различий в частоте встречаемости неврологических синдромов в зависимости от фонового заболевания не выявлено (p>0,05, Fisher).

Нейропсихологическая семиотика ДЭ состояла из постепенного нарастания дефектов активационного обеспечения деятельности, ее динамических параметров, эмоциональных расстройств, модально-неспецифических нарушений кратковременной памяти и внимания. На этом фоне при прогрессировании заболевания появлялось снижение произвольной регуляции, а на последних стадиях – контроля и программирования деятельности. Операциональные составляющие деятельности (праксис, гнозис, речь) страдали чаще всего вторично, вследствие нарушений со стороны I и III блоков мозга.

Оценка встречаемости жалоб больных атеросклеротической и гипертонической энцефалопатией

Таблица 1

|

Жалобы |

АЭ, % |

ГЭ, % |

Р (Fisher) |

|

Головная боль |

89,3 |

91,4 |

>0,05 |

|

Головокружение |

67,9 |

92,9 |

<0,05 |

|

Шум в ушах |

64,3 |

43,1 |

<0,05 |

|

Снижение памяти |

92,9 |

46,4 |

<0,05 |

|

Повышенная утомляемость |

85,7 |

58,6 |

<0,05 |

|

Нарушение сна |

28,6 |

50 |

>0,05 |

|

Повышенная раздражительность |

46,4 |

31,03 |

>0,05 |

|

Снижение настроения |

39,3 |

41,4 |

>0,05 |

|

Нарушение зрения |

35,7 |

7,1 |

<0,05 |

|

Боли в области сердца |

53,6 |

6,9 |

<0,05 |

При ГЭ синдром нарушений ВПФ определялся преимущественным снижением энергетического обеспечения деятельности (I блок мозга), что проявлялось ослаблением активационных и динамических компонентов психической деятельности. Как видно из табл. 2, степень их нарушений варьировала от средней до тяжелой, что у 53,5 % больных проявлялось колебаниями продуктивности выполнения, в 22,4 % случаев – общей исто-щаемостью; дезавтоматизация деятельности на фоне нарушения динамических параметров зафиксирована в 51,8 % случаев, трудности переключения в отдельных заданиях наблюдались у 24,1 % пациентов.

Таблица 2

Показатели деятельности I и III структурно-функциональных блоков мозга при ГЭ

|

Параметры деятельности |

Успешность выполнения проб, баллы |

|||

|

0 |

1 |

2 |

3 |

|

|

Активационные параметры, % |

0,0 |

24,1 |

53,5 |

22,4 |

|

Динамические параметры, % |

0,0 |

24,1 |

51,8 |

24,1 |

|

Контроль, % |

22,4 |

53,5 |

24,1 |

0,0 |

|

Программирование, % |

43,0 |

27,6 |

22,4 |

0,0 |

|

Произвольная регуляция, % |

50,0 |

20,7 |

22,4 |

6,9 |

Нарушения активационных и динамических параметров деятельности сказывались прежде всего на функциях внимания и памяти. Нарушения внимания носили модальнонеспецифический характер, проявляясь нестойкими и неспецифичными ошибками при различных видах интеллектуальной деятель- ности, особенно в заданиях, требующих длительного сосредоточения, например счет по Крепелину, формирование динамического стереотипа, слухомоторные координации, простые аналогии.

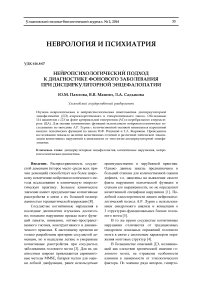

На этом фоне имелись и модальнонеспецифические нарушения кратковремен- ной памяти. В слухоречевой модальности недостаточность памяти выступала в звене отсроченного воспроизведения в условиях интерференции. При этом преимущественно страдало воспроизведение дискретного материала (серии слов). Непосредственное воспроизведение серий слов, фраз, рассказов со- хранялось. При исследовании кратковременной зрительной памяти дефект также выступал в звене отсроченного узнавания материала в условиях гомогенной интерференции. В пробах на исследование памяти отчетливо отражалась повышенная истощаемость больных (рис. 1).

количество воспроизведений

Рис. 1. Кривая памяти больных ГЭ

Нарушение активационных и динамических параметров деятельности являлось первичным дефектом данной группы больных. Эти нарушения сказывались на функционировании структур III блока мозга. Однако в целом, как видно из табл. 2, для больных гипертонической энцефалопатией была характерна относительная сохранность контроля и программирования деятельнос- ти при легком снижении произвольной регуляции.

Нейропсихологическое исследование больных АЭ показало неоднородность симптоматики. Как видно из табл. 3, синдром нарушений различных психический функций включал как снижение энергетического обеспечения деятельности, так и дефекты программирования, произвольной регуляции и контроля.

Таблица 3

Показатели деятельности I и III структурно-функциональных блоков мозга при АЭ

|

Параметры деятельности |

Оценка успешности выполнения проб, баллы |

|||

|

0 |

1 |

2 |

3 |

|

|

Активационные параметры, % |

5,4 |

26,8 |

32,1 |

35,7 |

|

Динамические параметры, % |

3,5 |

25,0 |

28,6 |

42,9 |

|

Контроль, % |

7,1 |

46,4 |

33,9 |

12,5 |

|

Программирование, % |

32,1 |

23,2 |

28,6 |

16,1 |

|

Произвольная регуляция, % |

26,8 |

19,6 |

39,3 |

14,3 |

Интеллектуальная недостаточность, обусловленная дисфункцией глубинных (I блок мозга) и передне-лобных (III блок) структур мозга, встречалась при атеросклеротической энцефалопатии чаще всего (78,6 %). В нейропсихологическом синдроме у больных на первый план выступали нарушения высших форм регуляции в виде патологической инертности, проявляющейся интеллектуальными и двигательными системными персеверациями, недостаточностью функций контроля, программирования и произвольной регуляции деятельности.

Так, при исследовании мышления обнаружено снижение уровня не только обобщения и отвлечения, но и критичности мыслительной деятельности. В 41,1 % случаев выявлены отчетливые дефекты речевой регуляции движений, тенденция к беспорядочному отстукиванию ритмов, одинаковая сила ударов в акцентуированных ритмах.

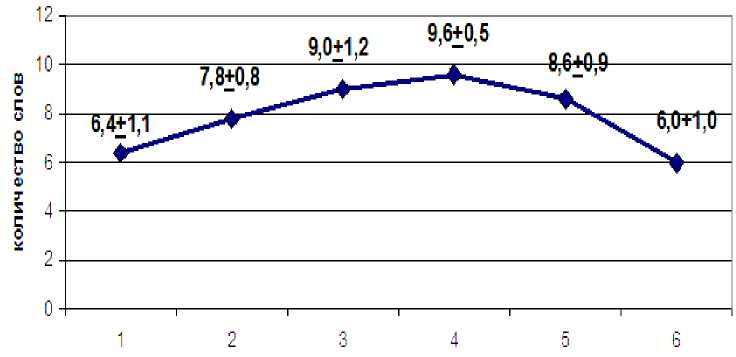

Расстройства кратковременной памяти носили смешанный по своим механизмам характер. Имели место выраженные расстройства памяти, соединявшие в себе сужение объема непосредственного воспроизведения, повышенное влияние интерферирующей деятельности, нарушение избирательности при воспроизведении, а также нарушение функции памяти как деятельности вследствие нарушения произвольной регуляции и программирования. Запоминание носило ригидный характер с рано возникающим плато на уровне 3–4 слов (рис. 2). Страдало запоминание фраз и рассказов, т.е. дефект памяти распространялся и на смысловой уровень организации материала.

кол-во воспроизведений

Рис. 2. Кривая памяти больных АЭ

Синдром нарушений высших психических функций в 16,1 % случаев определялся наряду с нарушением энергетической составляющей патологии со стороны теменновисочно-затылочных и премоторных областей мозга. Отчетливо выявлялись дефекты динамической организации движений, пространственной составляющей различных психических функций, понимания логикограмматических конструкций, слухоречевой памяти, счетных операций (табл. 4).

Таблица 4

Нарушения деятельности II, III структурно-функциональных блоков мозга при АЭ

|

Параметры деятельности |

Успешность выполнения проб, баллы |

|||

|

0 |

1 |

2 |

3 |

|

|

Слухоречевая память, % |

21,4 |

33,9 |

28,6 |

16,1 |

|

Оптико-пространственный гнозис, % |

30,4 |

30,4 |

26,8 |

12,5 |

|

Понимание логико-грамматических конструкций, % |

41,1 |

30,4 |

14,3 |

14,3 |

|

Конструктивный праксис, % |

41,1 |

26,8 |

19,6 |

12,5 |

|

Динамический праксис, % |

17,9 |

23,2 |

41,1 |

16,1 |

|

Счет, % |

23,2 |

32,1 |

28,6 |

14,3 |

Оптико-пространственные нарушения функции речи (латенция при назывании, ам- выявлялись при выполнении двуручных пространственных проб, срисовывании объемных геометрических фигур, ориентации в «слепом» циферблате часов, мысленном перевороте фигур вокруг своей оси в различных плоскостях. В III стадии заболевания наблюдались нарушения кинестетической основы движений (32,1 %), определялись элементы афферентной моторной афазии (23,2 %) в виде трудностей произнесения сложных слов, логоклоний, а также слабость номинативной нестические западения, требующие подсказки (16,1 %)).

Деятельность II структурно-функционального блока мозга при ГЭ нарушалась вторично за счет регуляторных нарушений, в связи с чем наблюдались колебания в уровне выполнения заданий на праксис, гнозис и речь; характерным являлось улучшение выполнения при мотивировании больных, а также путем речевого опосредования (табл. 5).

Таблица 5

Сравнительный анализ показателей деятельности II, III структурно-функциональных блоков мозга в зависимости от основного заболевания

|

Показатели деятельности |

ГЭ (M±σ), баллы |

АЭ (M±σ), баллы |

P (Wilkoxon) |

|

Слухоречевая память |

0,9±0,8 |

1,39±1,00 |

Р<0,05 |

|

Оптико-пространственный гнозис |

0,8±0,7 |

1,21±1,02 |

Р<0,05 |

|

Понимание логико-грамматических конструкций |

0,7±0,9 |

0,98±1,05 |

Р<0,05 |

|

Конструктивный праксис |

1,03±0,80 |

1,14±1,03 |

Р<0,05 |

|

Динамический праксис |

1,26±0,70 |

1,75±0,80 |

Р<0,01 |

|

Реципрокная координация |

1,80±1,07 |

1,80±1,14 |

Р>0,05 |

|

Счет |

1,3±0,8 |

1,45±1,01 |

P>0,05 |

При АЭ эти нарушения носили характер оформленных синдромов динамической и конструктивной апраксии, оптико-пространственной агнозии, акустико-мнестической и семантической афазии.

Сравнительный анализ количественных показателей составляющих психической деятельности при ГЭ и АЭ показал достоверные различия в энергетическом и регуляторном обеспечении деятельности (табл. 6).

Таблица 6

Сравнительный анализ показателей деятельности I и III структурно-функциональных блоков мозга в зависимости от основного заболевания

|

Показатели деятельности |

ГЭ (M±σ), баллы |

АЭ (M±σ), баллы |

P1 (Wilkoxon) P2 (t-критерий Стьюдента) |

|

Активационные параметры |

1,85±0,60 |

2,2±0,6 |

Р1<0,05 P2<0,05 |

|

Динамические параметры |

1,62±0,70 |

2,31±0,80 |

Р1<0,01 P2<0,05 |

|

Контроль |

0,8±0,8 |

1,62±0,64 |

Р1<0,01 P2<0,01 |

|

Программирование |

0,5±0,9 |

1,20±1,01 |

Р1<0,01 P2<0,01 |

|

Произвольная регуляция |

0,5±0,8 |

1,4±0,9 |

Р1<0,01 P2<0,05 |

Таким образом, как видно из табл. 6, дея- мозга. При АЭ дисфункции I и III блоков тельность I и III структурно-функциональных блоков страдает при АЭ в большей степени, чем при ГЭ.

Отмечены также некоторые особенности прогрессирования нейропсихологической симптоматики в зависимости от фонового заболевания. В первой стадии нейропсихологическое исследование не выявило значимых различий между АЭ и ГЭ.

При ГЭ активационные нарушения при переходе от второй стадии к третьей не нарастают, а при АЭ происходит их дальнейшее усиление.

Динамические показатели и контроль за деятельностью начинают страдать в большей степени при атеросклеротической энцефалопатии уже во второй стадии, но к третьей стадии становятся незначимыми.

Отмечено нарастание нарушений программирования и произвольной регуляции при прогрессировании от второй стадии к третьей как при ГЭ, так и при АЭ.

К третьей стадии различия между гипертонической и атеросклеротической энцефалопатией по регуляторным показателям деятельности, свидетельствующие о деятельности I и III блоков мозга, нивелируются.

Заключение. Таким образом, нейропсихологическая симптоматика, формирующаяся при ДЭ, имеет особенности в зависимости от основного заболевания. При наличии общих нарушений углубленная нейропсихологическая диагностика позволяет выявить первичные дефекты и вторичные нарушения. Так, при ГЭ преимущественно страдают энергетические составляющие психической деятельности (I структурно-функциональный блок мозга), что при прогрессировании заболевания начинает сказываться на регуляторных, а затем и на операциональных компонентах, т.е. на деятельности II и III блоков мозга протекают параллельно. К III стадии заболевания независимо от этиологии хронической ишемии головного мозга различия значительно сглаживаются, что связано, вероятно, с системными поражениями головного мозга.

Особенностью нейропсихологической семиотики АЭ является ее гетерогенность с появлением форм заболевания, связанных с дисфункцией преимущественно корковых отделов больших полушарий (т.е. II и III структурно-функциональных блоков мозга).

-

1. Бугрова С. Г. Диагностика преддемент-ных сосудистых когнитивных расстройств в неврологической практике / С. Г. Бугрова // Научномедицинский вестн. Центрального Черноземья. – 2009. – № 35. – С. 28–35.

-

2. Верещагин Н. В. Патология головного мозга при атеросклерозе и артериальной гипертонии / Н. В. Верещагин, В. А. Моргунов, Т. С. Гу-левская. – М. : Медицина, 1997. – 288 с.

-

3. Захаров В. В. Возрастные когнитивные нарушения / В. В. Захаров ; под ред. Н. Н. Яхно. – М. : Servier, 2004. – 12 с.

-

4. Корсакова Н. К. Клиническая нейропсихология / Н. К. Корсакова, Л. И. Московичюте. – М. : МГУ, 1988. – 49 с.

-

5. Лурия А. Р. Высшие корковые функции человека / А. Р. Лурия. – СПб. : Питер, 2008. – 624 с.

-

6. Рощина И. Ф. Нейропсихологический метод в диагностике мягкой деменции у лиц пожилого и старческого возраста / И. Ф. Рощина, Г. А. Жариков // Журн. невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 1998. – Т. 98, вып. 2. – С. 34–39.

-

7. Севастьянова Е. В. Когнитивные нарушения при гипертонической энцефалопатии / Е. В. Севастьянова, И. Е. Повереннова // Неврологический вестн. – 2008. – Т. XL, вып. 1. – С. 21–26.

-

8. Mild cognitive impairment (an evidencebased review) / R. C. Petersen [et al.] // Neurology. – 2001. – Vol. 56. – P. 1131–1142.

NEUROPSYHOLOGICAL APPROACH FOR DIAGNOSISOF THE UNDERLYING DISEASE CAUSING DYSCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY

Y.M. Pavlova, V.V. Mashin, L.A. Sadykova

Ulyanovsk State University

Список литературы Нейропсихологический подход к диагностике фонового заболевания при дисциркуляторной энцефалопатии

- Бугрова С. Г. Диагностика преддементных сосудистых когнитивных расстройств в неврологической практике/С. Г. Бугрова//Научно-медицинский вестн. Центрального Черноземья. -2009. -№ 35. -С. 28-35.

- Верещагин Н. В. Патология головного мозга при атеросклерозе и артериальной гипертонии/Н. В. Верещагин, В. А. Моргунов, Т. С. Гулевская. -М.: Медицина, 1997. -288 с.

- Захаров В. В. Возрастные когнитивные нарушения/В. В. Захаров; под ред. Н. Н. Яхно. -М.: Servier, 2004. -12 с.

- Корсакова Н. К. Клиническая нейропсихология/Н. К. Корсакова, Л. И. Московичюте. -М.: МГУ, 1988. -49 с.

- Лурия А. Р. Высшие корковые функции человека/А. Р. Лурия. -СПб.: Питер, 2008. -624 с.

- Рощина И. Ф. Нейропсихологический метод в диагностике мягкой деменции у лиц пожилого и старческого возраста/И. Ф. Рощина, Г. А. Жариков//Журн. невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. -1998. -Т. 98, вып. 2. -С. 34-39.

- Севастьянова Е. В. Когнитивные нарушения при гипертонической энцефалопатии/Е. В. Севастьянова, И. Е. Повереннова//Неврологический вестн. -2008. -Т. XL, вып. 1. -С. 21-26.

- Mild cognitive impairment (an evidence-based review)/R. C. Petersen [et al.]//Neurology. -2001. -Vol. 56. -P. 1131-1142.