Некоторые аспекты экзогенно-органических заболеваний головного мозга в подростковой популяции

Автор: Пивень Б.Н., Примоченок А.А.

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Детско-подростковая психиатрия

Статья в выпуске: 3 (54), 2009 года.

Бесплатный доступ

изучалось психическое здоровье учеников старших классов и учащихся профессионального училища с акцентом на наличие/отсутствие у них признаков органических заболеваний головного мозга. Установлено, что признаки органического поражения головного мозга чаще встречались среди учащихся профессионального училища, у старшеклассников эти признаки обнаруживались достоверно реже. Сделан вывод, что при профессиональном ориентировании подростков важно учитывать вероятность наличия у них органической патологии с целью улучшения возможностей их социальной адаптации

Экзогенно-органические расстройства, мозг головной, подростки

Короткий адрес: https://sciup.org/14295329

IDR: 14295329 | УДК: 616.89:616.831-053.6

Текст научной статьи Некоторые аспекты экзогенно-органических заболеваний головного мозга в подростковой популяции

Барнаул, ГОУ ВПО Алтайский государственный медицинский университет Росздрава

SOME ASPECTS OF EXOGEN-ORGANIC BRAIN DISEASES OF TEEN-AGERS. B. N. Piven, A. A. Primotchyonok. Barnaul, Altai State Medical University. A b s t r a c t : Mental health of senior pupils of the 9th grade, those of the 10th and the 11th ones and senior pupils of vocational schools has been studied to reveal presence or absence signs of organic brain diseases. It was found that vocational schools pupils have signs of organic brain disturbances more often than 10th, 11th graders. It was concluded that it is very important to take into consideration the probability of presence organic pathology for the purpose of improving opportunities of their social adaptation and choosing proper occupation according to their ability and health. Key words : exogen-organic disturbances, brain, teen-agers.

Экзогенно-органические заболевания головного мозга (ЭОЗГМ) – одна из наиболее актуальных проблем современной психиатрии (6, 11, 4, 13,15). Особую значимость она приобретает в юношеском возрасте (1), так как данный период является критическим в плане психического здоровья (9). В этом периоде изменяется социальная роль подростка, происходит естественная биологическая перестройка организма (5, 3). Дисгармонически протекающая пубертатная фаза – «пубертатный криз» нередко определяет декомпенсацию психических заболеваний, в частности органических заболеваний головного мозга (2, 3).

Подростки, страдающие ЭОЗГМ, с трудом адаптируются к новым условиям, во многих случаях не справляются с учебной программой, дублируют классы, пропускают уроки, а в некоторых случаях перестают посещать школу. Это приводит к временной, а чаще стойкой школьной дезадап- тации, включающей в себя как когнитивные, так и поведенческие нарушения (8, 14, 7, 10). Именно этот вариант школьной дезадаптации требует выбора одной из форм щадящего обучения (индивидуальное, надомное, семейное либо в коррекционных классах, классах выравнивания и т. д.).

Логично предположить, что и на дальнейших этапах жизнедеятельности эти подростки сталкиваются с массой трудностей, в первую очередь при решении вопроса о продолжении образования, что во многом определяет благополучие их социальной, в частности трудовой адаптации в будущем. Поскольку подростки, страдающие органическими психическими расстройствами, менее толерантны к различного рода нагрузкам (в первую очередь умственным), то при решении вопроса о продолжении образования они, можно полагать, интуитивно руководствуются возможностями своего организма, а не только социальными факторами. В силу этого часть из них не оканчивает полный курс средней образовательной школы (СОШ) и, ограничиваясь девятью классами, продолжают обучение в «облегченных» условиях профессионального училища (ПУ), что в последующем позволяет им удовлетворительно адаптироваться на определенном социальном уровне.

Между тем, как показывает анализ литературы, различия психического здоровья разных контингентов подростков (школьники, учащиеся, студенты) исследованы крайне недостаточно, а посвященные им публикации единичны (12), что обусловливает необходимость более детального изучения этого вопроса.

В соответствии с изложенным мы поставили цель – изучить психическое здоровье учеников старших классов и учащихся ПУ с акцентом на наличие/отсутствие у них признаков органических заболеваний головного мозга. Для достижения поставленной цели и было предпринято настоящее исследование.

Материал и методы . Исследование проводилось безвыборочным методом. В нем приняли участие ученики старших классов трех СОШ и учащиеся одного ПУ. Работа велась с помощью специально разработанной анкеты, включающей ряд вопросов, направленных на выявление признаков экзогенно-органических заболеваний головного мозга и причин, их вызывающих. Проверка разработанной анкеты на чувствительность осуществлялась путем анализа результатов ее применения в группе 30 подростков с клинически установленным диагнозом экзогенноорганического заболевания головного мозга. Статистическую обработку материала производили с помощью программ «Statistica 6.0», «Excel». Применяли непараметрические методы вариационной статистики (χ2–критерий с поправкой Йетса на непрерывность), различия считали значимыми при Р<0,05. Всего было исследовано 498 подростков, 266 девочек и 232 мальчиков в возрасте 15—17 лет, из них 141 учащихся ПУ, 130 девятиклассников и 227 учеников 10—11-х классов.

На основании результатов исследования все респонденты были разделены на две группы. Первую группу (I) составили подростки (129 человек – 25,9 %), имеющие, судя по данным анкетирования, признаки экзогенно-органических заболеваний головного мозга. Во вторую группу (II) вошли те, у кого вероятность органического поражения головного мозга оказалась минимальной (369 человек – 74,1 %).

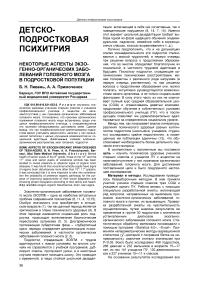

Затем был проведен анализ структуры распределения подростков I и II групп в соответствии с формами получаемого ими образования. В наглядном виде данные этого анализа представлены на рис. 1.

I группа

0 – ПУ; s –10—11-е классы;

II группа □ – 9-й класс

Рис. 1. Распределение подростков в соответствии с формами получаемого ими образования.

Между группами подростков, выделенных в соответствии с наличием/отсутствием у них признаков органических поражений головного мозга, имелись существенные отличия в выборе форм получаемого ими образования. Если в одной и другой группах удельный вес девятиклассников был практически одинаков (27,0 и 25,7 %), то в I группе доля учащихся старшеклассников была достоверно значительно меньше, чем в II группе (36,5 и 48,8 %). Наряду с этим в I группе подростков доля учащихся в ПУ была достоверно больше, чем во II группе (36,5 и 25,7 %). Полагаем, что приведенные данные в известной степени подтверждают высказанную выше нами гипотезу о том, что подростки с органическими психическими расстройствами при решении вопроса о характере завершения ими среднего образования соизмеряют, скорее неосознанно, свой выбор с возможностями своего психического состояния.

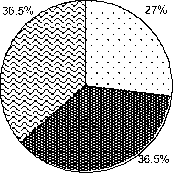

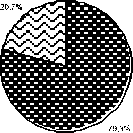

Высказанное предположение обосновывается и результатами сопоставления удельных весов подростков I и II групп в группах разных форм обучения (рис. 2).

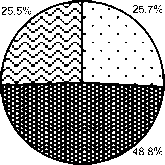

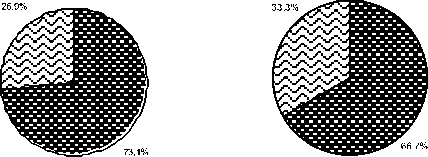

Как видно из рисунка 2, среди девятиклассников на долю подростков I группы, то есть тех, кто имел признаки экзогенно-органического заболевания головного мозга, пришлось 26,9 %, а доля подростков, у которых этой патологии не выявлялось, составила 73,1 %. Наряду с этим обращает на себя внимание иное соотношение удельновесовых показателей подростков I и II групп среди школьников 10—11-х классов и учащихся ПУ. Если у школьников это соотношение изменялось в сторону уменьшения доли подростков I группы и увеличения доли II группы (20,7 и 79,3 %), то у учащихся ПУ доля подростков I группы оказалась заметно выше, а доля подростков II группы существенно ниже (33,3 и 66,7 %). При этом важно отметить, что доли подростков I группы среди школьников 10—11-х классов и учащихся ПУ имели значительные (12,6 %) достоверные различия. Иными словами, состояние психического здоровья учащихся ПУ с учетом имеющихся у них признаков экзогенно-органического заболевания головного мозга было хуже, чем у их сверстников- школьников.

9-й класс ПУ

10—11-е классы

0 – I группа; s – II группа

Рис. 2. Удельно-весовые соотношения подростков I и II групп в группах разных форм обучения.

Исследование показало, что подростки обеих групп переносили/имели различные экзогенные вредности, способные вызывать органическое поражение головного мозга (табл.).

Таблица

Экзогенные вредности, перенесен-ные/переносимые подростками (n=498)

|

Экзогенные факторы |

I (n=129) |

II (n=369) |

Всего |

Р |

||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

|||

|

Травмы головы |

42 |

33 |

91 |

25 |

133 |

0,08 |

|

Отравления |

24 |

19 |

22 |

6 |

46 |

0,00001 |

|

Операции под наркозом |

46 |

37 |

96 |

26 |

142 |

0,04 |

|

Нейроинфекции |

4 |

3 |

5 |

1 |

9 |

0,36 |

|

ЛОР-патология |

75 |

58 |

177 |

48 |

252 |

0,04 |

|

Итого |

191 |

329 |

582 |

|||

Примечание. Часть подростков переносила/имела 2 и более экзогенных патогенных факторов.

У подростков I группы названные патогенные факторы встречались чаще, различия показателей части из них (отравления, наркозы, патология ЛОР-органов) достигали достоверных величин. На этом основании можно предполагать, что данные факторы во многом обусловливали появление у обследованных признаков, характерных для экзогенно-органических заболеваний головного мозга.

Результаты исследования позволяют констатировать, что значительная часть подростков имеет признаки экзогенно-органических поражений головного мозга. При этом данные признаки с большей частотой встречаются у учащихся ПУ, чем у школьников 10—11-х классов. На этом основании можно сделать вывод о том, что состояние здоровья подростков, определяемое наличи-ем/отсутствием у них органической патологии, в известной степени сказывается на выборе ими форм обучения. Полученные результаты могут способствовать целенаправленному ориентированию подростков с учетом состояния их психического здоровья на выбор ими форм обучения, что в дальнейшем будет помогать их социальной адаптации и профилактировать декомпенсацию органической патологии.