Некоторые аспекты КТ-оценки состояния суправезикального отдела мочевого тракта после цистоилеопластики

Автор: Суханова Ольга Петровна, Боронджиян Тигран Сергеевич, Минасян Елена Вадимовна

Журнал: Клиническая практика @clinpractice

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 1 (5), 2011 года.

Бесплатный доступ

Цель. У больных после цистоилеопластики определить наличие морфологических и уродинамических изменений суправезикального отдела мочевого тракта. Материалы и методы. Выполнены КТисследования 19 пациентам в позднем послеоперационном периоде после радикальной цистэктомии, сочетавшейся с везикулопростатэктомией и цистоилеопластикой по поводу злокачественного поражения мочевого пузыря Результаты. Ни в одном случае не выявлено признаков продолженного роста. В 57% случаев имелись признаки лимфоаденопатии при отсутствии отрицательной динамики основного заболевания. Не выявлено зависимости состояния анастомозов от объема сформированного резервуара и степени укорочения мочеточников. При оценке состояния суправезикального мочевого тракта у 11 из 19 (57,8%) пациентов был зарегистрирован разной степени выраженности гидроуретеронефроз, а у 4 пациентов – мочеточниковолоханочные рефлюксы. У всех пациентов с выявленными уродинамическими нарушениями «новый пузырь» имел меньший объем, нежели у пациентов, которые не имели этих нарушений. Заключение. КТисследование является методом выбора в оценке состояния суправезикальных отделов мочевого тракта после цистоилеопластики с целью своевременного обнаружения и предупреждения осложнений воспалительного характера. Выявленная зависимость степени выраженности изменений мочевого тракта от объема сформированного резервуара, нуждается в дальнейшем анализе.

Цистоилеопластика, компьютерная томография, сystoileoplastics

Короткий адрес: https://sciup.org/14338363

IDR: 14338363

Текст научной статьи Некоторые аспекты КТ-оценки состояния суправезикального отдела мочевого тракта после цистоилеопластики

Злокачественные новообразования мочевого пузыря чаще встречаются у мужчин, пик частоты приходится на 40-80 лет, в 95% случаев – это уротелиальный рак. Чаще всего поражаются основание и боковые стенки (более 60%), затем шейка, треугольник Льето (25%) и крыша мочевого пузыря (5-10%). Нередко в процесс вовлекаются предстательная железа и семенные пузырьки. Возможно поражение мочевого пузыря при продолженном росте из опухолевого процесса прилежащих органов.

Локализация и распространенность патологического процесса определяют объем оперативного вмешательства. Радикальная цистэк- томия с лимфаденэктомией нередко сочетается с везикулопростатэктомией либо пангистерэктомией.

При классическом методе отключенные мочеточники имплантируются в изолированный сегмент кишки (подвздошной, поперечно-ободочной, нисходящей) и моча отводится по чрескожной стоме во внешний мочеприемник. Более современная альтернатива – задержанное отведение мочи, при котором из фрагмента кишки формируется резервуар для мочи. Различные методы отличаются выбором сегмента кишки, используемого для замещения мочевого пузыря, природой антирефлюксного и сохраняющего задержку мочи механизма, а также режимом экскреции мочи. Во всех случаях тонкая или ободочная кишка используются, чтобы создать «новый пузырь», в который ре-имплантируются мочеточники.

Ортотопическое замещение мочевого пузыря с отведением мочи через уретру имеет следующие варианты:

-

- пузырь Hautmann – резервуар создается из детубулированной терминальной подвздошной кишки;

-

- пузырь Camey – это U-образная петля подвздошной кишки, в один конец которой имплантируется каждый мочеточник;

-

- пузырь Studer – укороченные мочеточники, имплантированные в резервуар, созданный из детубулированной и смещенной краниально петли подвздошной кишки;

-

- резервуар Hemi-Kock создается из детубу-лированной подвздошной кишки с использованием инвагинации в качестве антирефлюксно-го механизма;

-

- ортотопический резервуар Mainz I создается из слепой и терминальной подвздошной кишки (илеоцекальный карман).

КТ-исследование в раннем послеоперационном периоде выявляет непосредственно послеоперационные осложнения.

КТ в позднем послеоперационном периоде используют для выявления экстравезикаль-ных изменений, скопления жидкости, наличия кишечно-пузырных или наружных свищей мочевого пузыря, а также для исключения продолженного роста. На металлических клипсах, подвергающихся воздействию мочи, могут выявляться образовавшиеся камни.

Материалы и методы. Обследованы 19 пациентов (мужчины) в возрасте от 43 до 69 лет в отдаленном послеоперационном периоде (более одного года) после цистовезикулопроста- тэктомии с ортотопическим формированием резервуара из детубулированной подвздошной кишки с укороченными мочеточниками, имплантированными в смещенную краниально петлю подвздошной кишки, с функционирующим наружным сфинктером по Studer, прооперированные в разные сроки в урологическом отделении КБ № 1 ЮОМЦ ФМБА России.

Исследования проводились на 64-срезовом компьютерном томографе SIEMENS SOMATOM SENSATION SYGNO CT 2007S .

Показания к исследованиям были определены как «исключение продолженного роста опухоли», выявление «вторичного поражения» и уточнение стадии объемного процесса при его наличии.

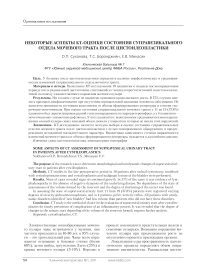

Исследования проводили по стандартной методике с толщиной среза 2 мм, интервалом реконструкции 0,75 мм, с радиальными МPR и во фронтальной плоскости (рис. 1). За 5-7 мин до исследования внутривенно вводили 20 мл контрастного препарата, а непосредственно перед исследованием – до 50 мл со скоростью 3-3,5 мл/с. Сканирование начинали через 40 с. Таким образом, за одно сканирование представлялось возможным визуализировать кортикальный и медуллярный слои, а также чашечно-лоханочную систему. При необходимости выполняли отсроченное сканирование для детальной оценки состояния сформированного резервуара.

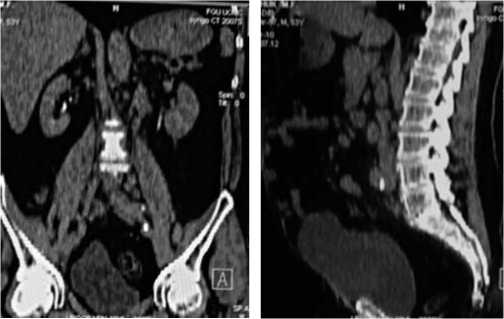

Результаты. Сформированный резервуар («новый пузырь») выглядит на томограммах как заполненная жидкостью структура, расположенная в малом тазу (рис. 2).

Рис. 1. Компьютерная томография сформированного резервуара во фронтальной проекции, выполненная по стандартной методике с введением контрастного препарата.

Рис. 2. Компьютерная томография сформированного резервуара в сагиттальной проекции, выполненная по стандартной методике с введением контрастного препарата.

Объем «нового пузыря» у обследованных пациентов варьировал от 50 до 400 мл. Во всех случаях в «новом пузыре» визуализировался газ, что является нормой.

В процессе оценки полученных результатов признаков продолженного роста не выявлено ни в одном случае.

Признаки лимфоаденопатии определялись у 10 из 19 пациентов (57%), однако отрицательная динамика отсутствовала во всех случаях.

В оценке состояния анастомозов не отмечено какой-либо зависимости от объема сформированного резервуара и степени укорочения мочеточников, кроме одного случая, когда в области анастомозов на клипсах визуализировались конкременты.

При оценке состояния суправезикального мочевого тракта у 11 из 19 (57,8%) пациентов был зарегистрирован разной степени выраженности гидроуретеронефроз, при этом у 8 пациентов отмечалось значительное расширение лоханок с эффектом седиментации и у 4 пациентов – мочеточниково-лоханочные рефлюксы.

При ретроспективной оценке замечено, что максимально выраженное расширение лоханок и мочеточников было у пациента с самым большим объемом резервуара (400 мл), что навело на мысль о возможной зависимости между объемом сформированного «нового пузыря» и наличием изменений суправезикального мочевого тракта, для чего был определен объем каждого сформированного резервуара. Однако необходимо отметить, что именно у этого пациента визуализировались конкременты в области анастомозов, т.е. имело место механическое препятствие для пассажа мочи.

Список литературы Некоторые аспекты КТ-оценки состояния суправезикального отдела мочевого тракта после цистоилеопластики

- Прокоп М., Галански М. Спиральная и многослойная компьютерная томография. М.: "МЕДпресс-информ", 2009. Т. 2. С. 482-496.

- Пытель А.Я., Пытель Ю.А. Рентгендиагностика урологических заболеваний. М.: "Медицина", 1966. 480 с.

- Труфанов Г.Е., Петров С.Б., Рязанов В.В. и соавт. Рентгенологический атлас заболеваний и повреждений мочевых органов. СПб: "ЭЛСБИ-СПб", 2007. 336 с.

- Акберов Р.Ф., Михайлов М.К., Яхин М.М., Хайруллова З.И. Лучевая диагностика заболеваний, опухолей почек, надпочечников и пороков развития мочевых путей. Казань, 2002. 196 с.