Некоторые данные к стратиграфии и планиграфии Затверецкого посада XV-XVII вв. по результатам археологических исследований ИА РАН в Твери

Автор: Сапрыкина И.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Исследования отдела оxранныx раскопок института арxеологии РАН

Статья в выпуске: 228, 2013 года.

Бесплатный доступ

Археологические исследования Института археологии РАН, в Твераре спасательного характера. Работы сосредоточены на пригороде Затверецкого, где находилось самое древнее городское поселение. Полученный материал дает основание предполагать создание пространственной структуры территории в XV-XVII вв. Предварительные результаты показывают, что в этот период пригород уже установил пространственную структуру с обозначенной центральной областью. Пригород состоял из городских участков, которые включали жилые, бытовые и производственные зоны. Расположение отдельных участков следует как общей пространственной структуре, так и характеристикам местного рельефа.

Спасательные раскопки, затверецкий посад, стратиграфия, пла-нировочная структура

Короткий адрес: https://sciup.org/14328509

IDR: 14328509

Текст научной статьи Некоторые данные к стратиграфии и планиграфии Затверецкого посада XV-XVII вв. по результатам археологических исследований ИА РАН в Твери

Территория Затверецкого посада представляет особый интерес для истории Твери - именно здесь исследователи локализуют местоположение ранне -го (IX–X вв.) домонгольского поселения, предшествовавшего возникновению города на другом берегу Волги ( Богданов , 2007; Хохлов, Дашкова (Сафарова) , 1996). В течение длительного времени работы на данной территории проводили Тверской государственный объединенный музей, ТНИИР-Центр и другие коммерческие археологические организации.

Институт археологии РАН с 2008 г. проводит спасательные работы на территории Затверецкого посада. Невозможность влиять, в силу специфики охранных работ, на выбор участка проведения раскопок, с одной стороны, определяет постановку научной задачи, но с другой стороны, при систематическом характере работ на одной территории, позволяет получить информацию об общей стратиграфии посада, его хронологии, этапах формирования его планировочной структуры и др. Данная публикация, выполненная в рамках плановой темы, посвящена отдельным аспектам изучения культурного слоя Затверецкого посада XV–XVII вв.

Теме средневековой топографии Твери посвящены отдельные исследования, основанные на изучении архивных материалов ( Рикман , 1953; Воронин , 1962; Щенков , 1980; и др.); обширный историографический фонд составляют публикации результатов археологических исследований, проводившихся на территории города. Эти данные нашли отражение в работах по реконструкции топографии средневекового города XII–XV вв. (в основном центральной его части;

см., напр.: Жилина , 1987; Лапшин , 2009). Однако, касаясь вопросов планиграфии Затверецкого посада, следует отметить, что имеющиеся архивные материалы представляют собой в большинстве случаев схематичные чертежи, детальный анализ которых затруднителен; реконструкция планиграфии посада, основанная на результатах археологических исследований Затверецкого посада сотрудниками ТНИИР-Центра, Тверского государственного объединенного музея, пока не опубликована.

Систематические работы на территории Затверецкого посада проводились ИА РАН в прибрежной зоне р. Тверцы, на участке ее впадения в Волгу, в районе улиц Кропоткина, Розы Люксембург (территория Свято-Екатерининского женского монастыря) и Затверецкой набережной (д. 36, стр. 1). Основными объектами изучения стали культурный слой посада и средневековые некрополи, расположенные на территории церкви Святого Сергия Радонежского и Свято-Екатерининского женского монастыря (работы И. А. Сапрыкиной и О. И. Хижнякова 2008 г.; работы 2010–2011 гг. И. В. Ислановой1; исследования О. М. Олейникова в 2012 г.). Общая площадь раскопок за 2008–2012 гг. составила более 1000 м2.

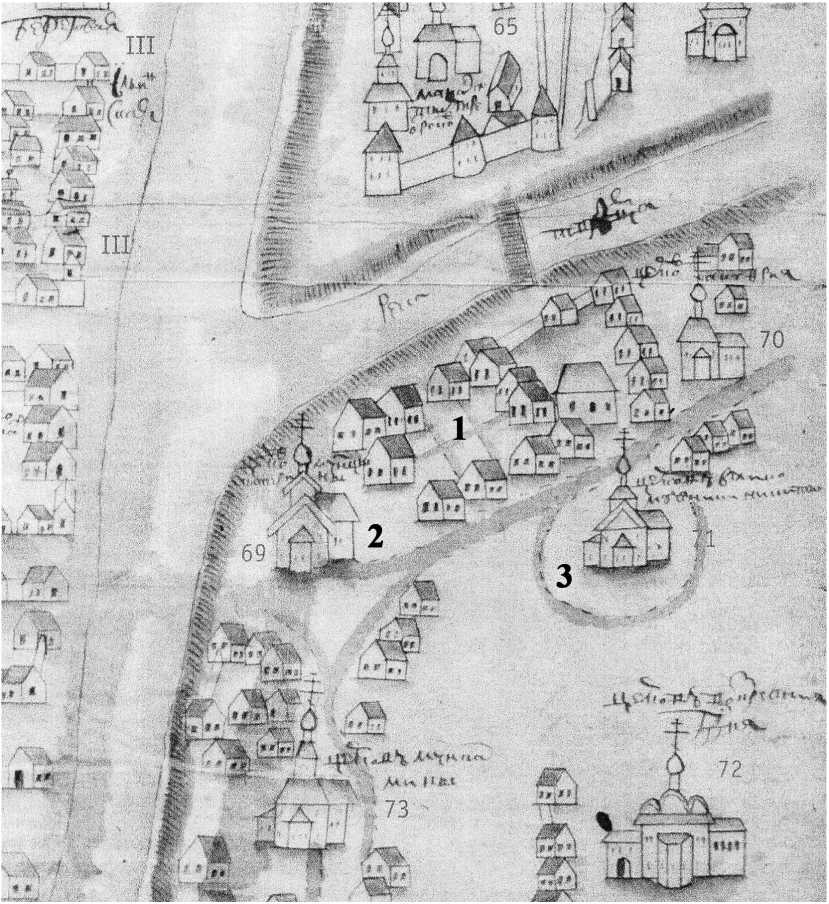

Территория проведения работ представляет собой участок современной городской застройки Затверецкого посада, расположенный в границах исторических кварталов 35 и 36. Анализ планов регулярной планировки Твери XVII– XVIII вв. показал, что в северо-восточном углу квартала 35, в части которого проводились раскопки, существовала жилая застройка, выходившая лицевой стороной на Большую Никольскую улицу ( Салимова, Салимов , 2008. С. 4). Согласно реконструкции плана Твери XVII в., выполненной А. С. Щенковым, изученные участки расположены в центральной части Затверецкого посада и ограничены улицами Большая Никольская, Большая Никитская и Уским переулком ( Щенков , 1980. С. 33. Рис. 2) (рис. 1).

Как считают исследователи, Затверецкий посад в XVII в. был значительно «меньше по размерам и скромнее по композиционному решению», планировка его была подчинена зональному членению города реками (Там же. С. 34–36). Реконструкция истории домовладений на исследуемом участке Затверецкой набережной показала, что в XVIII–XIX вв. там располагались пивоваренный завод Э. А. Слатинского, а также домовладения с деревянными постройками. Деревянные постройки вместе с земельными участками принадлежали Ивану Александровичу Кожеурову (ГАТО. Ф. 801. Оп. 1. Д. 1778. Л. 35), Евгении Дмитриевне Пешехоновой (ГАТО. Ф. 801. Оп. 1. Д. 1029. Л. 291), Арсению Ильину и Ольге Васильевой Пешехоновым (ГАТО. Ф. 801. Оп. 1. Д. 923. Л. 275). Деревянный дом на каменном фундаменте «в Затверецкой части 2-го квартала под № 108 по Никитской улице», время постройки которого относится к середине XIX в., принадлежал мещанке Пелагее Харлампиевой Богдановой (ГАТО. Ф. 801. Оп. 1. Д. 70а. Л. 281а) ( Салимова, Салимов , 2008). От указанных домовладений сохранился лишь каменный фундамент дома П. Х. Богдановой (?), открытый в результате археологических раскопок, и постройки пивоваренного завода Э. А. Сла-тинского, занимавшего прибрежную часть исследуемого участка.

Рис. 1. Фрагмент плана Твери первой четверти XVIII в. (РГИА. Ф. 349. Оп. 39. Д. 724)

Археологические исследования на Затверецкой набережной (д. 36, стр. 1), общим объемом 1000 м2, проводились в 2008 и 2010 гг. Участок расположен в прибрежной части р. Тверцы, у моста, с севера ограничен ул. Академика Туполева, с востока – ул. Новая Заря. Современный рельеф участка отражает следы многократных засыпок и планировок поверхности, следы палеорельефа не фиксируются. В то же время, анализ топографических карт показывает, что ул. Новая Заря проходит по береговой линии древней боровой террасы, а сам участок работ расположен на ее склоне в широкую древнюю пойму Волги и Тверцы.

Стратиграфия исследованных участков следующая: верхний слой мощностью до 1 м представляет собой балласт (строительный горизонт), время отложения которого относится в основном к XIX–XX вв. В этом горизонте в переотложенном состоянии встречаются археологические находки конца XVIII– XIX в.: нумизматический материал (отдельные монеты начала XVIII–XX вв.; «клад» медных монет Николая II из балластных отложений раскопа на Затверец-кой набережной, д. 36, стр. 1); серии стеклянных аптечных бутылочек, пробирок и другой фармацевтической тары и т. д. Керамический материал представлен в основном массовыми формами глиняной посуды (горшки, тарелки, кувшины поливные и др.), фрагментами белых гладких печных изразцов.

Часто на уровне этого горизонта фиксируются котлованы поздних жилых строений, превращенные в общие помойные ямы, которые заполнены разнообразным мусором, силикатным кирпичом и т. д. Такие котлованы впущены на значительную глубину (до 1,5–1,7 м), и на отдельных участках они полностью уничтожили весь культурный слой, врезаясь своим основанием в материк.

Так, на восточном участке раскопа по Затверецкой набережной, д. 36, стр. 1, выявлены котлованы двух небольших поздних построек, обозначенных на топографической съемке Твери начала 1960 – 1980-х гг. (архив ГУП НРЦ «Тверь-проектреставрация»). Котлован одной из них, впущенный в материк (с остатками белокаменного фундамента), уничтожил периферийную часть стоянки эпохи мезолита, датирующуюся в рамках IX–V тыс. до н. э.; находки кремня происходят лишь из отдельных локальных скоплений на прилегающей к котловану территории. Все находки приурочены к предматериковому слою светло-серого песка, его локальные пятна зафиксированы в юго-восточном и юго-западном участках раскопа. Анализ планиграфии кремневых изделий, выявленных в раскопе, показал, что слой стоянки был переотложен еще в средневековое время, когда происходило интенсивное освоение данного участка, а в XIX–XX вв. этот переотложенный слой был практически полностью уничтожен. Территориально мезолитическая стоянка была приурочена к месту впадения р. Тверцы в древнее русло Волги, занимая площадку на пологом склоне древней боровой террасы.

Еще один участок освоения территории Затверецкого посада в эпоху камня зафиксирован в ходе работ по ул. Розы Люксембург, д. 20, напротив церкви Св. Сергия Радонежского ( Исланова , 2011). Условия залегания материала (кремневые пластины, отщепы, резец) сходны с условиями залегания кремневых изделий на Затверецкой набережной (д. 36, стр. 1) – в слое серо-желтого песка, лежащего непосредственно на песчаном материке; стоянка по ул. Розы Люксембург отличается хорошей сохранностью культурного слоя и представительным археологическим материалом ( Исланова , 2011).

Следует отметить, что местоположение стоянок эпохи камня, известных по течению р. Тверцы и на участке ее впадения в Волгу (Затверецкая набережная, ул. Розы Люксембург, территория Свято-Екатерининского женского монастыря), приурочено в основном к древним береговым склонам, которые сложены верхнечетвертичными аллювиальными песками, датирующимися периодом от 16 до 31 тыс. л. н. ( Кобозева и др. , 2006. С. 179).

К XVIII в. на исследованном участке (Затверецкая наб., д. 36, стр. 1) относятся всего несколько хорошо сохранившихся объектов – деревянный сруб колодца и ямы прямоугольной формы, заглубленные в материк до глубины –194 – –226 см. Незначительное количество археологических объектов этого хронологического периода на исследованном участке нельзя объяснить только активной строительной деятельностью более позднего времени; видимо, это является также следствием градостроительной политики XVIII в., когда для Твери были разработаны два градостроительных плана (1710–1714 и 1763–1777 г.), естественным образом сконцентрировавшие внимание на центральных районах города в сфере каменного домостроения. Судя по реконструкции А. С. Щенкова, рассматриваемая территория, исследованная в границах раскопа, в этот период скорее использовалась под огороды, чем под возведение жилых построек. Вероятно, и в XVII в. она использовалась под огородные культуры – к этому времени относятся следы распашки, зафиксированные на всей площади раскопа по За-тверецкой набережной (д. 36, стр. 1), перекрывающие нижележащие объекты и напластования.

Второй хронологический горизонт, зафиксированный на территории Затве-рецкого посада, относится к средневековому периоду, в основном к XV–XVII вв. От вышележащих горизонтов эти напластования отличаются более четкой стратиграфией и хорошо фиксируемой планировочной структурой. Мощность культурного слоя XV–XVII вв. на данном участке достигала 0,3–0,5 м. Этот хронологический горизонт зафиксирован на всех участках археологических работ (территория бывшего пивзавода, монастырь Св. Екатерины), верхняя его граница несет следы многократной планировки (подрезки) поверхности. Археологическая дата второго хронологического горизонта получена по нумизматическим находкам (анонимного большого пула Великого князя Бориса Александровича Тверского, 1425–1461 гг.; маленького тверского пула середины XVI в. и др.), по керамическому материалу (в т. ч. фрагменту импортного сосуда со штампованным орнаментом XV–XVI вв.) и другим находкам ( Исланова , 2011).

Второй горизонт сложен многочисленными прослойками (углистыми, золистыми, с примесью тлена), разделяющими гумусированную темно-серую или темно-коричневую супесь на множество отдельных строительных горизонтов, связанных с этапами хозяйственного освоения рассматриваемой территории.

С верхнего уровня второго хронологического горизонта прослеживаются хозяйственные ямы, в основном круглой или подквадратной формы, с заполнением из темно-серой или темно-коричневой супеси, насыщенные археологическим материалом, а также ямы, связанные с производственной деятельностью, – забутованные обожженной глиной (остатки глиняных печей?) или содержащие в заполнении сильно остеклованные шлаки. Конструктивных элементов, которые могли бы однозначно связать их с остатками какого-либо производства (к примеру, по выплавке железа), не прослежено. Ямы, как правило, содержат керамический материал XVI – XVII/XVIII вв., представленный белоглиняной керамикой с примесью в тесте крупной дресвы, с разреженным линейным орнаментом, венчиками с заворотом чернового края внутрь и массивным округлым или подтреугольным выступом с наружной стороны.

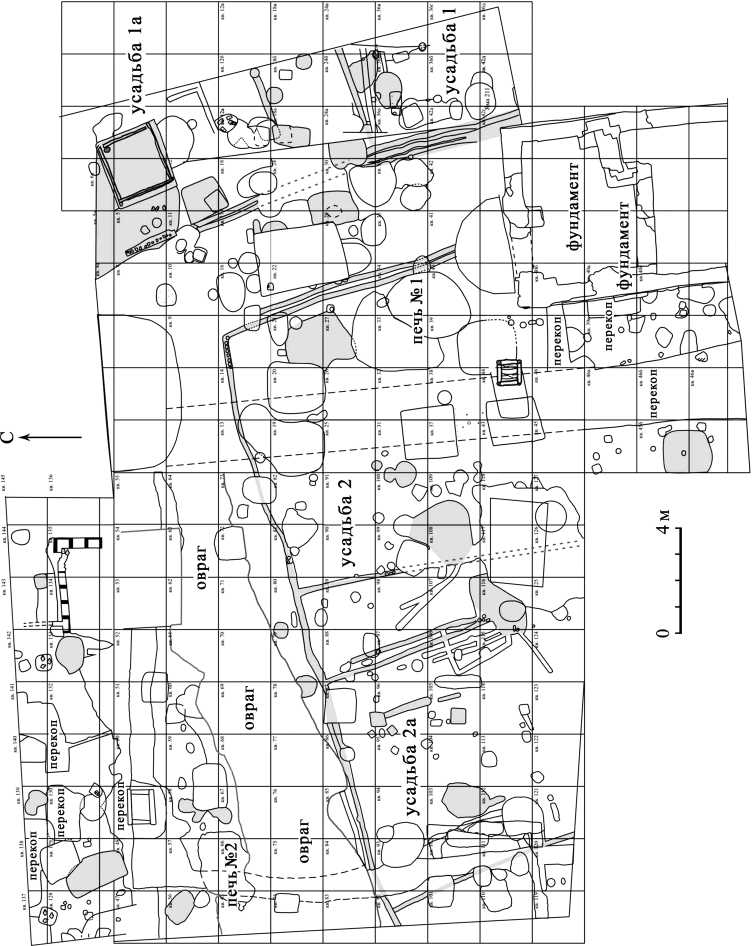

Часть ям связана с наиболее ранним этапом хозяйственного освоения рассматриваемой территории посада в XV–XVI вв. (рис. 2), из них происходят находки фрагментов красноглиняной керамики с примесью крупной и мелкой

Рис. 2. Границы усадеб XV–XVI вв. Затверецкого посада (в границах раскопа 2008 г. на Затверецкой набережной, д. 36, стр.1) – объекты, датируемые по археологическому материалу XV–XVI вв.

дресвы в тесте, с разреженным линейным, волнистым и ямочным орнаментом, вертикально поставленными венчиками, слегка отогнутыми наружу с заворотом чернового края внутрь и подтреугольным или округлым выступом с наружной стороны.

Конструкции, связанные с наземными постройками, представлены в основном погребами прямоугольной формы (1,6 × 1,4 м) с обшивками стенок из тонких деревянных плашек (толщиной до 0,1 м); они были прослежены в северо-восточном углу раскопа 2008 г. и южной прирезке 2011 г. ( Исланова , 2012). Погреба расположены вплотную к линии частокола, фиксируемого по расположению столбовых канавок. Не вполне ясно, являются ли эти погреба самостоятельными, отдельно стоящими сооружениями; в заполнении найден керамический материал XV в., удельные монеты.

Котлованы жилых построек прослежены также на территории Свято-Екатерининского женского монастыря ( Исланова , 2011); на дне одной из построек зафиксирован слой прокаленной глины (остатки очага, печи?).

На территории раскопа выявлен элемент городского благоустройства – водоотводная канава, по археологическому материалу датирующаяся XVII–XVIII вв., хотя время ее сооружения может быть более ранним. Вероятно, канава является частью системы противопаводковых сооружений Затверецкого посада, элементы которых были зафиксированы, к примеру, в раскопе 5 у церкви Св. Екатерины ( Дашкова (Сафарова) и др. , 1996. С. 189–194).

Кроме ям различного функционального назначения, остатков сооружений, в слое второго хронологического горизонта фиксируются ряды столбовых ямок, заполненных желто-серой супесью, тленом и углем. Столбовые ямки, образующие ряды канавок, перекрывающих или пересекающих друг друга под разными углами, четко фиксируются на уровне материка; их конструкция унифицирована и схожа с той, что зафиксирована для частокольных канавок из раскопа Тверской кремль-11 ( Лапшин , 2009. С. 177). Ряды столбовых ямок (частоколы) очерчивают границы усадеб, отделенных друг от друга проездом (улицей?) шириной более 4 м (рис. IX, см. цв. вклейку). Частоколы, видимо, подновлялись: вплотную к существующей линии частокола строилась другая, расстояние между ними составляло менее 0,2 м.

Для Твери XV–XVII вв., судя по полученным данным, характерен усадебный тип застройки; размеры одного двора реконструировать сейчас довольно трудно, т. к. в раскоп попали только части усадеб (максимальные зафиксированные размеры составляют 18 × 20 м, площадь – более 350 м2). В границах усадьбы расположены погреб и ямы различного функционального назначения; жилых построек в границах раскопа не выявлено. Полученные в ходе раскопок данные свидетельствуют, что для городской застройки Твери характерна та же картина, что и для средневековой Москвы – существование «архаического типа ремесленного квартала, соединяющего жилье, производство и подсобное сельское хозяйство» ( Гольденберг, Гольденберг , 1935. С. 54). Видимо, для рассматриваемой территории также характерно расположение дома на краю участка, фасадом к улице, чтобы участок не делился надвое. Усадьбы предположительно имели прямоугольную форму, вытянутую в направлении улицы или переулка; однако проверить это предположение можно будет лишь при расширении площади исследований.

Границы дворов (или домовладений) не были стационарными – они изменялись в зависимости от внешних обстоятельств. В рекогносцировочном шурфе 2010 г., заложенном у церкви Св. Екатерины, постройка XVII в. расположилась поверх остатков частокола XVI в., что может указывать как на изменение границы конкретного владения, так и на изменения в системе уличной планировки. Процессы эрозии почвы также естественным образом корректировали границы отдельных дворов. Так, в западной части раскопа на Затверецкой набережной (д. 36, стр. 1) был зафиксирован тальвег оврага, проходившего по направлению запад-юго-запад – восток-северо-восток и начавшего формироваться, по-види-мому, в средневековое время. Он показан на плане Твери 1840-х гг. как существующий (РГИА. Ф. 218. Оп. 3. Д. 539. Л. 1). Овраг частично нарушил сформировавшуюся сетку застройки, но был «ликвидирован» с помощью засыпки его хозяйственным мусором и шлаками (общим весом до 100 кг); однако время его засыпки не вполне ясно. Его борта были использованы для устройства помойных ям; на склонах зафиксированы крупные (диаметром около 0,5 м) ямы от столбов, служивших, видимо, опорами для каких-то перекрытий, назначение которых также не вполне очевидно в настоящий момент.

Ограничения на взаиморасположение и площадь усадеб накладывались также сложившейся планировкой; как правило, традиционным планировочным центром была церковь, от нее отходила сеть улиц и переулков, направление которых было подчинено рельефу.

Для рассматриваемой территории таким центром являлись деревянные храм Николая Чудотворца и церковь Св. Екатерины, с которыми связано существование погоста. Точное местоположение деревянных храмов (до постройки каменного Екатерининского храма в 1774–1786 гг.) не локализовано, однако работы 2010 г. показали, что некрополь расположен, скорее всего, к югу от современного здания церкви, а у входа в храм находятся остатки жилых усадебных комплексов XVI– XVII вв., частично перекрывающих друг друга. Таким образом, местоположение деревянного храма может быть приурочено к участку, расположенному между современным храмом и постройкой XIX в. В то же время, в монастыре хранятся разрозненные костяки из траншеи под кирпичную ограду, поставленную к северу и востоку от церкви; в раскопе 5 к востоку от церкви Св. Екатерины погребений зафиксировано не было ( Дашкова (Сафарова) и др. , 1996. С. 189–194).

Таким образом, анализируя особенности городской планировки Затверецко-го посада XV–XVII вв., следует отметить, что расположение усадеб вынужденно учитывает множество факторов, таких как расположение в центральной или периферийной части посада, рельеф местности, удаленность от главной речной артерии или планировочного центра и многое другое. Продолжение исследований на данной территории позволит реконструировать планировочную структуру посада для разных хронологических периодов.

Список литературы Некоторые данные к стратиграфии и планиграфии Затверецкого посада XV-XVII вв. по результатам археологических исследований ИА РАН в Твери

- Богданов С. В., 2007. Названия «Тверь» и «Тверда» в письменных источниках//Вестник Тверского гос. ун-та. Сер.: Ист. Вып. 4.

- Воронин Н. Н., 1962. Зодчество Северо-Восточной Руси XI-XV веков. М.

- Гольденберг П., Гольденберг Б., 1935. Планировка жилого квартала Москвы XVII, XVIII и XIX вв. М.; Л.

- Дашкова И. А. (Сафарова), Иванова А. Б., Хохлов А. Н., 1996. О некоторых комплексах конца XIV-XV в. из раскопа у церкви Св. Екатерины в Твери//Тверь, Тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья. Вып. 1. Тверь.

- Жилина Н. В., 1987. Тверь в XII-XV вв.: Автореф. дис.... канд. ист. наук/Институт археологии АН СССР. М.

- Исланова И. В., 2011. Отчет об охранных работах в г. Тверь в 2010 г.//Архив ИА. Б/н.

- Исланова И. В., 2012. Отчет об охранных исследованиях на бывшем Затверецком посаде г. Тверь в 2011 г.//Архив ИА. Б/н.

- Кобозева Е. В., Кобозев Ю. А., Синицына Г. В., Поплевко Г. Н., 2006. Верхнепалеолитическое местонахождение в г. Твери//Тверской археологический сборник. Вып. 6. Т. I. Тверь.

- Лапшин В. А., 2009. Тверь в XIII-XV вв. (по материалам раскопок 1993-1997 гг.)//Тр. ИИМК РАН. Т. XXX. СПб.

- Рикман Э. А., 1953. Новые материалы по топографии древней Твери//КСИИМК. Вып. 49.

- Салимова М. А., Салимов А. М., 2008. Тверь. Затверечье. Кварталы 35 и 36. Историческая записка: Рукопись.

- Хохлов А. Н., Дашкова (Сафарова) И. А., 1996. Древняя Тверь в домонгольский период (археологический комментарий к историографическим спорам)//Тверь, Тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья. Вып. 1. Тверь.

- Щенков А. С., 1980. Опыт реконструкции плана Твери конца XVII в.//Архитектурное наследство. Вып. 28. М.