Некоторые дополнительные данные о динамике почвенно-растительного покрова дельты р. Волги

Автор: Бармин А.Н., Голуб В.Б., Моров В.П.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Биология и экология

Статья в выпуске: 2 т.4, 2002 года.

Бесплатный доступ

Приведены результаты наблюдений на стационарном профиле в дельте р. Волги, ведущиеся 17 лет. Установлено, что за период наблюдений в условиях возросшего водного стока р. Волги произошло значительное изменение состава водорастворимых солей в почве. В почвенном растворе уменьшилось содержание наиболее токсичных для растений ионов: НСО3, Na+, Сl-. Изменения гидрологического режима и солевого состава почвенного раствора привели к трансформации растительного покрова.

Короткий адрес: https://sciup.org/148197693

IDR: 148197693 | УДК: 333.93+577.4

Текст научной статьи Некоторые дополнительные данные о динамике почвенно-растительного покрова дельты р. Волги

-

1 Астраханский государственный педагогический университет

-

2 Институт экологии Волжского бассейна РАН, г. Тольятти

Приведены результаты наблюдений на стационарном профиле в дельте р. Волги, ведущиеся 17 лет. Установлено, что за период наблюдений в условиях возросшего водного стока р. Волги произошло значительное изменение состава водорастворимых солей в почве. В почвенном растворе уменьшилось содержание наиболее токсичных для растений ионов: НСО-3, Na+, Сl-. Изменения гидрологического режима и солевого состава почвенного раствора привели к трансформации растительного покрова.

Около двух десятилетий в средней части дельты р. Волги ведутся наблюдения на стационарном профиле. Начало этих наблюдений совпало с возрастанием водного стока р. Волги, что привело к изменениям в почвенном и растительном покрове. Данные об этих изменениях по 1991 г. были опубликованы [1]. В 1995 г. и 1996 г. учеты на профиле были повторены, и они дали результаты, свидетельствующие о продолжающихся процессах изменений почвенно-растительного покрова дельты р. Волги.

Учеты на площадках профиля во все годы проводились в одно и то же время: в конце августа - начале сентября. В 1979-1981, 1990,1991, 1995, и 1996 г.г. на 126 площадках профиля брали образцы почвы из слоя 0-15 см. В лабораторных условиях в этих образцах определяли содержание ионов водорастворимых солей в водной вытяжке. В 1982, 1991 и 1996 г.г. на этих же площадках на участках размером 50 х 50 см скашивали надземную массу растений, которую затем разбирали по видам растений, высушивали и взвешивали. Высоты площадок профиля с помощью нивелира были привязаны к меженному уровню воды в реке. Более подробно методика исследований, проводившихся на профиле, изложена в ряде публикаций, например [2].

Следует отметить, что в 1978-1996 г.г. водный сток Волги за год и период половодий значительно возрос, что не могло приве- сти к повышению среднегодового уровня грунтовых вод [3]. Однако на фоне общего роста мощности половодий объем водного стока значительно колебался по годам. Так в 1996 г. сток р. Волги в створе Волгоградской ГЭС во втором квартале (который принимают за период половодий) был чрезвычайно маленьким: за все предыдущее столетие меньшим он был только один раз, а именно, в 1975 г. Основные площади дельты в 1996 г. остались незатопленными во время половодья. В тоже время, в летний период этого года выпало наибольшее количество осадков за годы наблюдений на профиле (табл.1).

Из табл.2 видно, что с 1979 г. по 1991 г. на большинстве площадок профиля наблюдалось направленное уменьшение общего содержания солей. Однако к 1995-1996 г.г.

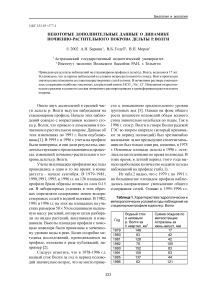

Таблица 1. Характеристика гидрологических и метеорологических условий в годы наблюдений на стационарном профиле в дельте р. Волги

|

Год |

Водный сток в низовьях р. Волги за II квартал, км3 |

Сумма осадков по метеостанции Астрахань за июнь-август, мм |

|

1979 |

146 |

17 |

|

1980 |

83 |

42 |

|

1981 |

128 |

42 |

|

1982 |

78 |

105 |

|

1990 |

152 |

83 |

|

1991 |

159 |

63 |

|

1995 |

137 |

44 |

|

1996 |

62 |

121 |

Таблица 2 . Содержание ионов водорастворимых солей в слое почвы 0-15 см в различных интервалах высот профиля над меженью, мг-экв. на 100 г почвы

Весьма интересным, на наш взгляд, является ионный состав водных втяжек в аномальный по своим гидрологическим и метеорологическим параметрам 1996 г. В этом году в сравнение с предыдущим уменьшилось содержание хлоридов и гидрокарбонатов в сочетание с ионом натрия, но резко возросло содержание сульфат-ионов. Вымывание из верхнего слоя почвы легкорастворимых хлоридов и гидрокарбонатов можно приписать большому количеству осадков, предшествовавших отбору почвенных образцов.

Гораздо трудней объяснить увеличение содержания ионов SO42-. Рост концентрации сульфатов в почве можно было бы увязать с их осаждением из речной воды, приходящей во время половодий из районов средней и верхней Волги, где их содержание в последние десятилетия увеличилось [4, 5] или сульфатов, которые могли бы попасть в водоемы

Волги в результате работы Астраханского газохимического комплекса [6]. Однако в 1996 г., как было сказано выше, большая часть площади дельты из-за незначительного количества воды, сброшенной во время половодья из Волгоградского водохранилища, осталась незатопленной. Таким образом, эту причину увеличения сульфатов в почве дельты р. Волги следует исключить.

Другой путь увеличения содержания сульфат-ионов в водной втяжке - за счет растворяющегося гипса в ходе обменных реакций между почвенным раствором и почвенным поглощающим комплексом [ППК], идущих по схеме

СаSO4 + Na[ППК] = NaSO4 + Са[ППК].

Такие процессы регистрировались при искусственных промывках засоленных почв [7], и, возможно, они имеют место и в дельте р. Волги в условиях длительных затоплений экотопов с засоленными почвами во время половодий. Ранее основанием для такого предположения служило, прежде всего, то обстоятельство, что уменьшение содержания хлор-иона, отмечавшееся от 1979 г. к 1991 г., было заметно бульшим, чем ионов Na+ [1, 8]. Т. е., предполагалось, что часть вымываемого из почвенного раствора Na+ поступает в него опять из [ППК]. Такой процесс должен был также сопровождаться уменьшением содержания ионов Ca2+, замещающим Na+ в [ППК], что во многих случаях, возможно, и имело место до 1996 г. Однако в 1996 г. вместе с увеличением концентрации в водной вытяжке сульфат-ионов на большинстве площадок возросло и содержание ионов Са2+. Кроме того, на самых высоких отметках профиля (2,5 м и выше над меженью) убывание ионов Na+ было в несколько раз большим, чем Cl-ионов. Таким образом, по крайней мере, на высоких отметках дельты увеличение содержания в почве сульфатов нельзя приписать обменным процессам между почвенным раствором и [ППК].

Остается еще одно предположение. В 70 км к СЗ от профиля с 1986 г. начал работать Астраханский газохимический комплекс, выбрасывающий через высотные дымовые трубы в воздух большое количество диоксида серы, который под действием озона и влажных аэрозолей окисляется до свободной серной кислоты и вовлекается воздушными потоками в перенос на значительные расстояния. Увеличение содержание сульфат-ионов в результате этих выбросов фиксировалось в снеге в нескольких километрах от завода [9, 10]. Можно предполагать, что именно с осадками на территорию, где расположен профиль, и были занесены сульфаты. Вероятность этого тем более велика, в связи с тем, что именно перед отбором почвенных проб выпало большое количество дождей. Возможно, что и в предыдущие годы сульфат-ионы попадали в почву вместе с осадками, но основная их масса вымывалась во время половодий. Подтверждением выпадения сульфатов с о садками в 1996 г. может служить повсеместное уменьшение в почве содержания гидрокарбонатов, так как, находясь в гомогенной фазе в почвенном растворе (в отсутствие содового засоления), они немедленно разлагаются под действием свободной серной кислоты:

H2SO4 + HCO3- = HSO4- + H2O + CO2, HSO4- + HCO3- = SO42- + H2O + CO2.

Разумеется, предположение о загрязнении почвы дельты выбросами Астраханского газохимического комплекса является лишь гипотезой, требующей организации специальных исследований для ее доказательства или опровержения. Однако в виду большой опасности, которая грозит экоситемам дельты р. Волги возможность такого загрязнения, этот вопрос мы считаем важным обсудить даже на уровне гипотезы.

Следует обратить также внимание на тот факт, что при общем росте содержания солей в почве на всех высотах профиля в 1996 г. токсичность почвенного раствора за счет вымывания ионов НСО-3, Сl-, Na+ в сравнение с 1995 г. понизилась. На самых низких и самых высоких площадках профиля токсичность почвенного раствора достигла минимальных значений за все годы учетов. Минимальным везде в 1996 г. в водной вытяжке было отношение содержания хлор-ионов к

Таблица 3. Средний вес надземной массы растений на профиле, г/м2

Изменения гидрологического режима и солевого состава почвенного раствора не могли не сказаться на растительном покрове (табл.3). В виду чрезвычайно маломощного половодья, которое было в 1996 г. общая надземная масса была минимальна за годы учетов. В тоже время, можно говорить о коренном изменении состава травостоя. На профиле стали доминировать гигрофиты: Typha angustifolia*, Bolboschoenus maritimus, Eleocharis palustris, Phragmites australis . Увеличилась масса фреатофита Clycyrrhiza glabra , отреагировавшего на увеличение среднегодового уровня грунтовых вод в дельте р. Волги.

Таким образом, в растительном покрове дельте р. Волги в течение около двух десятков лет идут однонаправленные процессы, связанные с увеличением увлажнения этой территории и уменьшением засоления почвы. Нельзя исключить, что на почвенный и растительный покров дельты р. Волги стали оказывать влияние выбросы диоксида серы Астраханским газохимическим комплексом.

Проведенные исследования выполнены при поддержке Российского фонда фундамен- тальных исследований (проект 01-04-48008).

* Латинские названия высших растений даны по сводке С.К. Черепанова [11].