Некоторые итоги реализации программы комплексного биомониторинга экосистем Верхневолжья

Автор: Нотов Александр Александрович, Мейсурова Александра Федоровна, Зуева Людмила Викторовна, Нотов Валерий Александрович, Андреева Елена Александровна, Иванова Светлана Алексеевна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Биоразнообразие и охрана природы

Статья в выпуске: 2, 2017 года.

Бесплатный доступ

Проанализированы итоги реализации программы биомониторинга экосистем Верхневолжья. Функционирующая модель биомониторинга имеет комплексный характер благодаря включению нескольких сопряженных разделов программы, которые связаны с разными аспектами анализа экосистем. В рамках этих разделов осуществляется инвентаризация основных компонентов биоразнообразия, выяснение активности инвазионной фракции флоры, оценка состояния индикаторного компонента биологически ценных лесов, интегральный анализ уровня загрязнения по результатам физико-химических исследований биологических объектов и компонентов окружающей среды (Фурье-ИК спектроскопия, атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой). Соотнесение получаемых данных позволяет выявлять основные тенденции динамики состояния биологических систем разного уровня организации.

Биомониторинг, экосистемы, верхневолжье, каспийско-балтийский водораздел, биоразнообразие, мониторинг биоразнообразия, компоненты флоры, индикаторы биологически ценных лесов, редкие и охраняемые виды, загрязнение окружающей среды, физико-химические методы исследования, тверская область, антропогенная динамика экосистем

Короткий адрес: https://sciup.org/146278242

IDR: 146278242 | УДК: 504.06

Текст научной статьи Некоторые итоги реализации программы комплексного биомониторинга экосистем Верхневолжья

Введение. Одним из факторов, который способствует нарастающему ухудшению экологического состояния природных комплексов Российской Федерации, является отсутствие эффективной и интегрированной системы мониторинга (Яблоков, Зименко, 2013). Кроме анализа уровня и характера распространения экотоксикантов такая система должна оценивать динамику всех компонентов биологического разнообразия (Беднова, 2011; Яблоков, Зименко, 2013), включая разные варианты биологического загрязнения, в том числе и воздействие биологических инвазий (Дгебуадзе, 2014; Яблоков и др., 2015). Уже на этапе формирования представлений о методологии экологического и биологического мониторинга отмечали необходимость комплексных исследований и анализа биосистем разного уровня организации (Федоров, 1974; Израэль, 1977, 1984, 1990; Николаевский, 1981, 1999; Беднова, 2003). Однако в реализуемых региональных моделях биомониторинг реально ограничивался использованием методов фитоиндикации на организменном и популяционном уровнях в условиях антропогенного загрязнения (Николаевский, 1981, 1998; Загрязнение …, 1988) и выявлением таксономических и структурных параметров биоразнообразия (Мэгарран, 1992; Алещенко и др., 1995; Миркин и др., 2002; Лебедева и др., 2004). Комплексный характер нередко видели в сочетании методов биоиндикации и биотестирования, использовании биологических объектов разных уровней организации (Биологический…, 2007). При разнообразии используемых методов и подходов мониторинг биоразнообразия был основан преимущественно на анализе только отдельных компонентов биоразнообразия (Ашихмина, Сюткин, 1997; Шестакова и др., 1998; Стрельцов, 2003; Стрельцов, Захаров, 2003; Ашихмина, Кантор, 2011; Биологический …, 2011). При этом биологический мониторинг понимался как часть экологического мониторинга (Ашихмина, 2008; Ашихмина, Кантор, 2011). При осознании особой значимости в настоящее время детального мониторинга биоразнообразия (Яблоков и др., 2015) реализуемые модели пока еще не позволяют учитывать в полной мере его сложнейшую структуру и ее динамику, хотя общие представления о необходимом для этого подходе были сформированы уже в конце ХХ в. (Юрцев, 1992). Актуальна дальнейшая разработка методических основ комплексного биомониторинга и эффективных региональных моделей (Яблоков, Зименко, 2013).

Верхневолжье является удобным модельным регионом для создания такой модели и практической реализации ее программ. Регион характеризуется большой неоднородностью в физико-географическом и флористическом отношении (Нотов, 2012а, б; Дорофеев, Хохлова, 2016). Он приурочен к центральной части Каспийско-Балтийского водораздела, включает большой по площади фрагмент Валдайской возвышенности, в пределах которой сохранились уникальные природные комплексы (Колосова, 2007; Буторин, 2011, 2016; Дементьева и др., 2011; Нотов и др., 2013; Изучение …, 2015; Нотов и др., 2016б). Растительный покров характеризуется в целом большей степенью сохранности, чем в других регионах Центральной России. При этом Тверская область, имеет сложную хозяйственноэкономическую инфраструктуру (Нотов, 2012б). Значительная гетерогенность региона определяет разнообразие экосистем разного уровня антропогенной трансформации, включая ООПТ федерального значения и уникальные природные комплексы (Нотов, 2009; Мейсурова, Нотов, 2015; Meysurova, Notov, 2016a, b). На базе Тверского государственного университета была разработана модель комплексного экосистем центральной части Каспийско-Балтийского водораздела. На ее основе реализуется программа биомониторинга Верхневолжья. Особые акценты сделаны на мониторинг биоразнообразия и анализ различных компонентов экосистем с использованием физикохимических методов исследования (Нотов и др., 2013; Notov et al., 2013; Мейсурова, Нотов, 2017). В данной статье охарактеризованы используемые подходы, основные направления исследований, некоторые итоги ее реализации.

Методика. Программа комплексного биомониторинга экосистем Верхневолжья включает два основных раздела. Первый связан с мониторингом биоразнообразия, второй с оценкой характера распространения экотоксикантов. Методическая и фактологическая базы этих направлений были сформированы в рамках тематики научных исследований, проводимых сотрудниками биологического факультета Тверского государственного университета.

На подготовительном этапе разработки раздела, посвященного мониторингу биоразнообразия, специалистами кафедры ботаники осуществлена инвентаризация флоры и других компонентов биоты, формирующих растительный покров Верхневолжья. Комплексный характер инвентаризация биоразнообразия приобрела с 90-х гг. XX в. Ее объектами стали сосудистые растения, мхи, печеночники, грибы макромицеты, лишайники, миксомицеты, аборигенные и адвентивные растения. Был уточнен видовой состав каждой группы, выявлены редкие и уязвимые виды (Нотов, 1991, 2005, 2007, 2009а, 2010, 2011, 2012а, б; Курочкин, 1993; Курочкин, Медведев, 1998; Красная …, 2002, 2016; Нотов и др., 2002, 2005, 2011; Спирина, 2002; Маркелова, 2004; Волкова, 2007; Колосова, 2007; Нотов, Волкова, 2007, 2008; Лебедев, 2008; Лебедев и др., 2008; Нотов, Лебедев, 2009; Нотов В., 2011; Потемкин, Нотов, 2012 и др.). В рамках флористических экспедиций проводились также геоботанические исследования. Полученные материалы послужили основой для организации мониторинга биоразнообразия каждой отмеченной группы (Нотов и др., 2013; Notov et al., 2013). Разработана концепция сопряженного анализа разных компонентов биоты (Нотов, 2009б, 2012а, б; Notov, 2010). Она стала методической базой для выявления особенностей пространственной организации регионального биоразнообразия.

В 2004–2009 гг. завершилось обобщение данных о динамике адвентивной фракции флоры (Маркелова, 2004; Нотов, 2005, 2006, 2009а; Нотов, Колосова, 2006; Нотов и др., 2009б). Оно стало возможным благодаря достаточному объему исторических данных о флоре Тверского края (Невский, 1947–1952, 1960 и др.). Применен метод количественного анализа динамики состава адвентивной флоры, использованный Л.В. Хорун с соавторами (Хорун и др., 2006). Разработаны методические основы создания региональных Черных книг (Нотов и др., 2009а; Notov et al., 2013) и подход, позволяющий оценивать темпы включения адвентивного компонента в состав региональной флоры (Нотов А., Нотов В., 2009, 2012). На его основе была охарактеризована динамика флоры Тверского края за 200-летний период (Нотов, 2012б, Notov, 2013). Предложена методика анализа адвентивной фракции флоры на ООПТ большой площади (Нотов и др., 2009б).

В 2011 г. создана Черная книга Тверской области. В ней использованы оригинальные способы оценки активности инвазионных видов и общей активности инвазионной фракции флоры, которые позволили дать детальную количественную характеристику каждого административного района области (Виноградова и др., 2011). Сформирована программа ведения Черной книги. Организован мониторинг инвазионной и адвентивной фракций флоры.

В этот же период организовано специальное изучение индикаторного компонента биологически ценных лесных сообществ по методике, разработанной в рамках шведско-российского проекта на Северо-Западе Европейской части России (Выявление …, 2009). Проведен анализ индикаторного компонента в ЦЛГПБЗ, национальном парке «Завидово», в юго-западных районах Валдайской возвышенности, в разных природных комплексах и муниципальных районах области Тверской области (Нотов, 2010; Нотов и др., 2013, 2015; Notov et al., 2013; Нотов и др., 2016а, б). Использованы возможности ГИС-баз и технологий (Нотов и др., 2013; Notov et al., 2013; Нотов и др., 2016а). Подтверждена индикаторная значимость всех найденных в Верневолжье видов, которые являются на территории Северо-Запада Европейской части России индикаторными или специализированными (Выявление …, 2009). Подход, связанный с анализом индикаторного компонента биологически ценных лесов стал активно использоваться в программе мониторинга биоразнообразия Верхневолжья.

Формирование раздела программы комплексного биомониторинга экосистем Верхневолжья, связанного с оценкой характера распространения экотоксикантов началось в начале XXI в. (Мейсурова, 2012). В 2002 г. традиционные для кафедры ботаники Тверского государственного университета флористические и геоботанические исследования были дополнены анализом состояния атмосферы промышленных районов. Разработан новый подход, основанный на использовании данных Фурье-ИК спектрального анализа индикаторных видов лишайников, который позволяет получить интегральную характеристику уровня загрязнения атмосферы поллютантами (Уразбахтина и др., 2005; Мейсурова, 2012). Он стал активно использоваться не только при анализе промышленных районов, но и при изучении особо охраняемых территорий и уникальных природных комплексов (Мейсурова и др., 2009, 2012, 2013а, б, 2014, 2016; Мейсурова, Нотов, 2012а, б, 2015). Позднее для выявления содержания металлов в разных компонентах среды и биологических объектах была применена атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой (Мейсурова, 2015a, б, 2016а, б; Кутикова, Мейсурова, 2016; Сергеева, Мейсурова, 2016; Meysurova, Notov, 2016a, b; Першина, Мейсурова, 2017).

На основе полученной фактологической базы в 2010–2012 гг. была разработана модель комплексного биомониторинга центральной части Каспийско-Балтийского водораздела, базирующаяся на использовании описанных выше подходов и методов (Нотов и др., 2013; Notov et al., 2013; Мейсурова, Нотов, 2017 и др.). Она стала основой для осуществления программы комплексного биомониторинга Верхневолжья. В ходе ее реализации был существенно расширен спектр объектов мониторинга, получены материалы по динамике биоразнообразия и экологическому состоянию разных модельных территорий (Мейсурова и др., 2016; Нотов и др., 2016a, б; Нотов и др., 2017; Нотов, Гимельбрант, 2017).

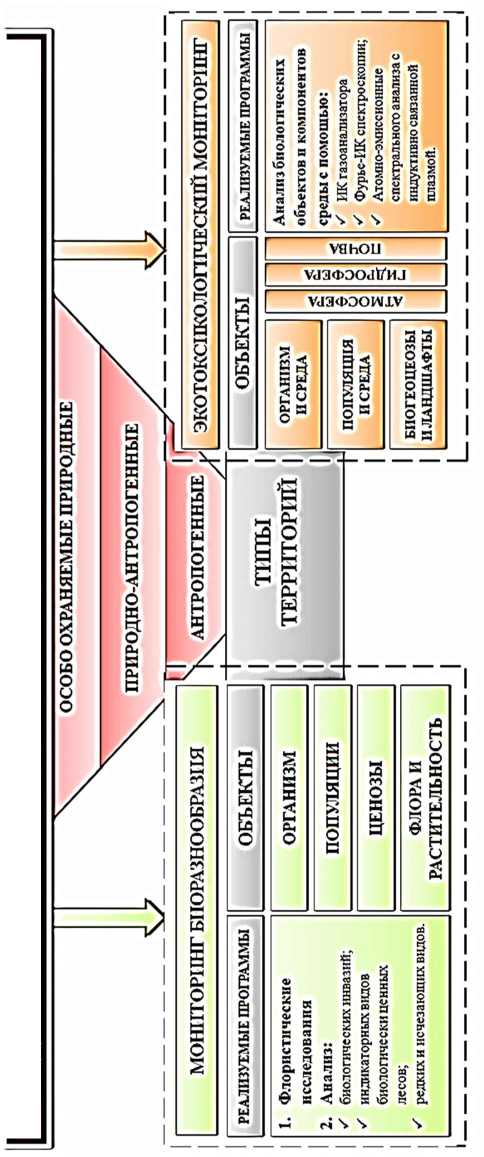

Результаты. Одним из итогов реализации программы комплексного биомониторинга экосистем Верхневолжья можно считать корректировку региональной модели мониторинга, некоторые блоки которой дорабатывалась на разных этапах ее внедрения. Комплексный характер функционирующей модели биомониторинга экосистем Верхневолжья определяется наличием двух сопряженных программ (мониторинг биоразнообразия и экотоксикологический мониторинг), широким спектром модельных объектов в рамках каждой программы, полнотой охвата разных типов модельных территорий (см. рис. 1) (Мейсурова, Нотов, 2017).

По сравнению с предлагаемыми и реализуемыми в других регионах моделями (Стрельцов, 2003; Ашихмина, 2008; Экологический …, 2008; Ашихмина, Кантор, 2011; Беднова, 2011; Шитиков, 2016 и др.) модель биомониторинга Верхневолжья отличается разнообразием модельных объектов и территорий.

МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНОГО БИОМОНИТОРИНГА ЭКОСИСТЕМ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ

о

К

Сц

Для оценки состояния биоразнообразия исследуются объекты разных уровней организации. Среди них организмы, популяции, ценозы, флора и растительный покров в целом (см. Нотов, 2010, 2012а, б; Виноградова и др., 2011; Notov, Zhukova, 2015; Красная …, 2016; Нотов и др., 2016а; Мейсурова, Нотов, 2017 и др.). В программу мониторинга включен тератологический анализ растений (Прохорова, Андреева, 2016). Он проводится с учетом итогов изучения аномалий моноподиально-розеточных розоцветных и разработанного подхода к их классификации (Андреева Нотов, 2009, 2011; Андреева, 2010; Нотов, Андреева, 2013).

Организован специальный анализ индикаторного компонента старовозрастных коренных лесных сообществ по методике, разработанной в рамках совместного шведско-российского проекта, реализованного на Северо-Западе Европейской России (Выявление …, 2009). Она позволяет оценить состояние и степень устойчивости наиболее уязвимых компонентов лесных фитоценозов. Созданы мониторинговые базы данных о характере распространения и экологии индикаторных видов в разных природных комплексах Верхневолжья (Нотов, 2010; Notov et al., 2013; Нотов и др., 2016а и др.).

Интегральный характер результаты мониторинговых наблюдений приобретают благодаря флористическим исследованиям и разноплановому анализу видового состава биоты (рис. 1). Они охватывают разные компоненты биоты – сосудистые растения, мхи, печеночники, грибы макромицеты, лишайники, миксомицеты, аборигенная, адвентивную и инвазионную фракции флоры. Особое внимание уделяется инвазионным растениям, индикаторным видам биологически ценных лесов, редким и исчезающим видам (рис. 1).

Реализуемые в рамках мониторинга биоразнообразия исследования охватывают все типы модельных территорий – антропогенные, природно-антропогенные ландшафты, особо охраняемые природные территории и уникальные природные комплексы (рис. 1). Специальные акценты в программе комплексного флористического анализа сделаны на территории, наиболее значимые для выявления динамических тенденций, объекты, отражающие региональную специфику. Среди них ООПТ федерального (Центрально-Лесной государственный природный биосферный заповедник (ЦЛГПБЗ), национальный парк «Завидово») и регионального значения. Созданы мониторинговые базы данных по усадебным паркам и другим объектам культурного наследия (Волкова, Нотов, 2006; Волкова, 2007; Нотов, Волкова, 2007, 2008; Нотов, 2008; Нотов, 2009а; Нотов и др., 2009в, 2014), зоне наблюдения Калининской атомной электростанции (Иванова, 2007; Иванова, Дементьева, 2009; Нотов и др., 2014 и др.), по озерным системам юго-западной части

Валдайской возвышенности (Нотов и др., 2016б, 2017 и др.). На всех модельных территориях организовано изучение адвентивных видов, оценивается активность инвазионных растений. Особое внимание уделяется типам местообитаний, играющим ведущую роль в распространении чужеродных видов. Среди них железные дороги, свалки и полигоны ТБО, урбоэкосистемы (Нотов, 2006, 2009а; Виноградова и др., 2011; Нотов А., Нотов В., 2012 и др.). Специальные исследования адвентивной фракции флоры проводятся в ООПТ федерального и регионального значения и в пределах уникальных природных комплексов (Нотов и др., 2009б, 2015, 2016а, 2017).

Экотоксикологический мониторинг дополняет программу мониторинга биоразнообразия (рис. 1). Он также имеет комплексный характер благодаря широкому спектру модельных объектов и применению разных методов физико-химического анализа. Анализируются биологические системы разного уровня организации и сопряженные с ними компоненты окружающей среды. В качестве живых объектов используются индикаторные виды лишайников (Мейсурова и др., 2009, 2012, 2013а, б, 2014, 2016; Мейсурова, Нотов, 2012а, б, 2015; Мейсурова, 2015a, б, 2016а, б; Кутикова, Мейсурова, 2016; Meysurova, Notov, 2016a, b). Кроме поллютантов атмосферы, выявляются экотоксиканты в почве, воде гидрологических объектов (Мейсурова, 2015a, б; Першина, Мейсурова, 2017 и др.).

Широко используется Фурье-ИК спектроскопия (Мейсурова и др., 2009, 2012, 2013а, б, 2014, 2016; Мейсурова, Нотов, 2012а, б). Содержание металлов выявляется с помощью атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (Мейсурова, 2015а, б; Мейсурова и др., 2016; Meysurova, Notov, 2016a, b; Мейсурова, Нотов, 2017 и др.).

Экотоксикологический мониторинг ориентирован на интегральную оценку характера распространения экотоксикантов на всех типах модельных территорий. Среди них антропогенные, природно-антропогенные ландшафты, особо охраняемые природные территории и уникальные природные комплексы (рис. 1). Организованы специальные исследования на ООПТ федерального (ЦЛГПБЗ, национальный парк «Завидово») и регионального значения (Мейсурова, Нотов, 2015; Meysurova, Notov, 2016a, и др.).

Соотнесение получаемых данных позволяет выявлять основные тенденции динамики состояния биоразнообразия и живых систем разного уровня организации (Мейсурова, Нотов, 2017). При этом учитываются разные группы факторов, которые способствуют трансформации биосистем, прежде всего, загрязнение окружающей среды, нарушение и фрагментация природных сообществ, биологические инвазии. Изучаются природные комплексы и территории разного масштаба. Обобщаются данные о характере распространения инвазионных видов и индикаторах биологически ценных лесов в экосистемах Тверского региона. Преимущество реализуемой модели комплексного биомониторинга экосистем Верхневолжья заключается в том, что она помогает представить региональное биоразнообразие как целостную, сложно организованную систему, которая преобразуется под воздействием антропогенных факторов.

В ходе реализации программы комплексного биомониторинга экосистем Верхневолжья по каждому разделу получены значимые результаты. Они существенно дополняют прежние сведения о составе и структуре регионального биоразнообразия, тенденциях и факторах его трансформации.

Систематическая инвентаризация биоты Верхневолжья позволила выявить уровень видового богатства по всем основным ее компонентам. По каждому из них уточнен видовой состав и сделаны важные дополнения (Нотов, 2007; Лебедев, 2008; Нотов и др., 2011, 2016а, б; Потемкин, Нотов, 2012; Zhurbenko, Notov, 2015; Софронова и др. 2016; Нотов, Гимельбрант, 2017 и др.). Проведен специальный анализ миксомицетов (Лебедев, 2008; Лебедев и др., 2008; Нотов, Лебедев, 2009; Красная …, 2016), которые являются мало изученной во многих субъектах Российской Федерации группой. Полученные лихенологические материалы позволили не только расширить региональный список лишайников, но и существенно дополнить данные о лихенофлоре Центральной России (Нотов и др., 2011, 2016а; Zhurbenko, Notov, 2015; Нотов, Гимельбрант, 2017 и др.).

Важные результаты получены в ходе изучения индикаторных видов биологически ценных лесных сообществ на территории природных комплексов Верхневолжья (Нотов и др., 2013, 2016а, б и др.). Уточнен состав индикаторных видов по каждому компоненту флоры. С использованием ГИС-технологий созданы базы данных, позволяющие осуществлять многоуровневый мониторинг индикаторного компонента (Нотов и др., 2016а). Детальное картирование местонахождений с учетом данных о структуре растительного покрова, геоморфологии и гидрологическом режиме позволило выяснить особенности экологии индикаторных видов, оценить их активность и степень уязвимости.

Подтверждено индикаторное значение всех найденных в Верневолжье видов, которые являются на территории Северо-Запада Европейской части России индикаторными или специализированными (Выявление …, 2009). Индикаторные компоненты флор Тверской области и Северо-Запада Европейской части России оказались сопоставимы по объему. По каждой группе относительная доля индикаторных видов более 70% (таблица).

Таблица

Уровень видового богатства индикаторного компонента ЦЛГПБЗ, Тверской области и Северо-Запада Европейской России

|

Таксоны |

ЦЛГПБЗ |

Тверская область |

Северо-Запад ЕР |

|

Сосудистые растения |

32 (57,2)* |

56 (75,6)** |

74 |

|

Печеночники |

19 (82,6) |

23 (71,9) |

32 |

|

Мхи |

30 (62,5) |

48 (92,3) |

52 |

|

Лишайники |

72 (84,7) |

85 (77,3) |

110 |

Примечание . * – доля от общего числа индикаторных видов области, в %; ** – доля от общего числа индикаторных видов Северо-Запада Европейской России (ЕР) (по: Выявление …, 2009).

Уникальным объектом с точки зрения разнообразия индикаторного компонента является ЦЛГПБЗ, в котором выявлено 153 вида (32 – сосудистые растения, 19 – печеночники, 30 – мхи, 72 – лишайники) (Нотов и др., 2016а, б). По каждой группе представлено более половины всех индикаторных видов, зарегистрированных в Тверской области, по печеночникам и лишайникам – более 80% (таблица). Заповедник – единственная в Тверской области и в Центральной России территория, на которой в полном объеме сохранились все основные комплексы индикаторных видов с характерными для них фитоценотическими позициями, которые они занимали в старовозрастных коренных лесных сообществах. Заповедник является самым крупным в ЦФО резерватом для Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm., Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal. – лишайников, включенных в Красную книгу Российской Федерации (2008). Все это свидетельствует об эталонном статусе ЦПГПБЗ (Нотов и др., 2016а, б).

Проведено специальное изучение индикаторного компонента в национальном парке «Завидово» и на территории природных комплексов Валдайской возвышенности (Нотов, 2010; Нотов и др., 2016б). Полученные данные подтверждают лучшую, чем в других регионах ЦФО степень сохранности растительного покрова и наиболее уязвимых компонентов лесных сообществ (Нотов и др., 2016б).

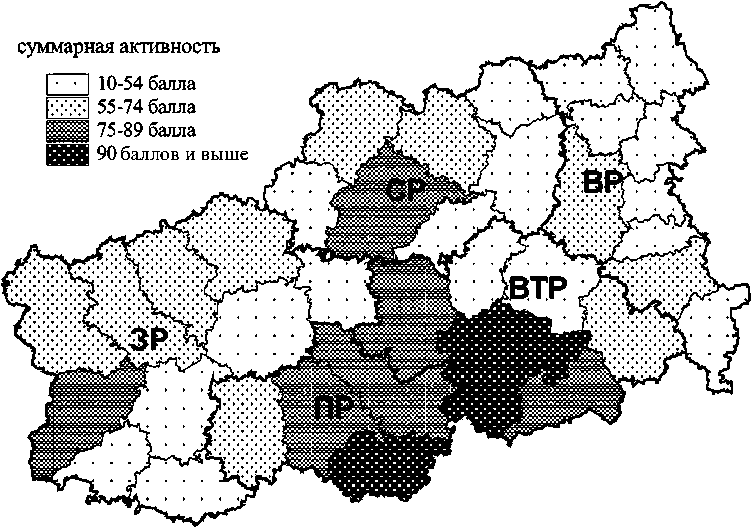

В рамках программы мониторинга инвазионной фракции флоры определена активность каждого инвазионного вида во всех административных районах Тверской области. На основе полученных данных вычислена суммарная активность инвазионной фракции для каждого района (рис. 2) (Виноградова и др., 2011). Начато изучение структуры и динамики популяций инвазионных видов, их экологии и биологии.

Р ис . 2 . Суммарная активность инвазионных фракций флор административных районов Тверской области (по: Виноградова и др., 2011): группы районов по уровню суммрной активности:

1) с низким (10–54 балла); 2) со средним (55–74 балла);

3) с высоким уровнем активности инвазионной фракции (75–89 баллов);

4) с экосистемами, трансформированными компонентами инвазионной фракции (90 и более баллов); хозяйственно-экономические районы области: ВР – Восточный; ВТР – Волжско-Тверецкий; ЗР – Западный;

ПР – Приволжский; СР – Северный

В ходе мониторинговых исследований выявлено значительное увеличение активности инвазионной фракции на территории уникальных природных комплексов, расположенных в районах, испытывающих сильную антропогенную нагрузку. Среди них Ржевско-Старицкое Поволжье, Вышневолоцко-Новоторжский вал (Нотов, 2009а; Виноградова и др., 2011). Темпы реализации инвазионного потенциала видов с категорией статуса 1 и 2 (см. Виноградова и др., 2011) постоянно нарастают. В долине реки Волги быстро распространяется Heracleum sosnowskyi Manden. Он внедряется луговые и опушечные сообщества со значительным разнообразием охраняемых видов растений, которые включены в региональную Красную книгу (2016).

Заметное воздействие оказывают инвазионные виды на экосистемы национального парка «Завидово» (Нотов, 2009а, 2010; Нотов и др., 2009б; Виноградова и др., 2011 и др.). Оно особенно четко выражено на периферических участках парка, которые граничат с населенными пунктами и антропогенно нарушенными ландшафтами. По Шошинскому плесу быстро расселяется Bidens frondosa L., рядом с зарастающими торфяниками Solidago gigantea Aiton, вблизи бывших сельхозугодий Heracleum sosnowskyi.

В рамках специального проекта изучено распространение инвазионных растений на водоемах Тверской области. Выявлен 61 вид из региональной Черной книги. Выяснена встречаемость инвазионных растений на озерах юго-западной части Валдайской возвышенности (Нотов и др., 2017). Несмотря на лучшую степень сохранности растительного покрова, уровень богатства инвазионной фракции на этих озерах высокий (53 вида). Разнообразие инвазионной фракции обусловлено факторами, которые способствуют увеличению антропогенного прессинга на природные комплексы с системами послеледниковых озер. Большое число инвазионных видов обнаружено на озерах Селигер (32 вида), Пено (11), Охват (16), часть акватории которых приурочена к крупным населенным пунктам и транспортным магистралям. Эти озера становятся в настоящее время ключевыми районами активного развития туризма. Много инвазионных видов найдено на озере Наговье (23) и Лучанское (15), что связано с расположением вдоль береговой линии населенных пунктов с приусадебными участками.

В связи с высокой природоохранной ценностью экосистем центральной части Каспийско-Балтийского водораздела необходима разработка и реализация специальной программы, направленной на снижение степени воздействия инвазионных растений (Нотов и др., 2013, 2017; Notov et al., 2013). Особого внимания заслуживают ООПТ федерального и регионального значения, уникальные природные комплексы Валдайской возвышенности, Ржевско-Старицкое Поволжье, Вышневолоцко-Новоторжский вал. Активность инвазионных видов на большинстве этих территориях постоянно увеличивается.

Исследования по экотоксикологическому мониторингу определили возможность получения интегральной характеристики модельных территорий разного масштаба и степени нарушенности (Мейсурова, Нотов, 2017). Фактические данные позволили объективно оценить уровень техногенного воздействия на экосистемы, соотнести процессы трансформации растительного покрова с динамикой распространения разных групп экотоксикантов.

В результате применения разработанного в рамках модели комплексного биомониторинга экосистем Верхневолжья нового подхода, основанного на использовании Фурье-ИК спектрального анализа талломов индикаторных видов лишайников, выявлен уровень загрязнения атмосферы в разных хозяйственно-экономических и физико-географических районах Тверской области (Мейсурова и др., 2009, 2012, 2013а, б, 2014, 2016; Мейсурова, Нотов, 2012а, б, 2015). Получены данные по различным группам поллютантов (аммиак, аэрозоли серной и азотной кислот и т.д.). В отличие от других примененный нами метод дал интегральную характеристику состояния атмосферы, с учетом информации о поллютантах, поступавших в атмосферу в прежние годы. Он позволил также оценивать характер воздействия поллютантов на живые объекты (Мейсурова и др., 2016). Метод оказался эффективным при анализе влияния лесных пожаров на разные компоненты фитоценозов охраняемых природных территорий (Мейсурова, Нотов, 2012б). С его помощью выявлены границы территории, испытавшей воздействие дыма, образовавшегося в результате пожара, возникшего на территории ЦЛГПБЗ в верховьях реки Тюзьмы в 1999 г. Благодаря спектральному анализу талломов Hypogymnia physodes (L.) Nyl. в 2011 г. был определен характер распространения области задымления (Мейсурова, Нотов, 2012б).

Данные Фурье-ИК спектрального анализа были дополнены измерениями на ИК газоанализаторе Miran Sapphire (Thermo Electron Corporation), которые производились в тех же местах, где осуществлялся сбор образцов лишайников (Meysurova et al., 2014). ИК газоанализатор Miran позволяет обнаруживать в воздухе более 30 компонентов органических и неорганических поллютантов. Выяснен уровень кислотного загрязнения атмосферы на разных модельных территориях (Meysurova et al., 2014; Мейсурова и др., 2016).

Более полная информация о состоянии компонентов окружающей среды, с которой связаны живые объекты, выявляется с помощью атомно-эмиссионного спектрального анализа с индуктивно-связанной плазмой (АЭС-ИСП–анализ). Он позволил получать данные о содержании экотоксикантов в почве, воде гидрологических объектов (Мейсурова, 2015a, б; Першина, Мейсурова, 2017 и др.), в живых организмах, в том числе лишайниках (Meysurova, Notov, 2016a, б и др.). С помощью АЭС-ИСП–анализа в образцах Hypogymnia physodes, собранных на ООПТ Тверской области федерального значения, определены фоновые для региона интервалы концентраций 15 металлов (Al, As, Cd, Co, Cu, Ge, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Sn, Ti, V, Zn) (Meysurova , Notov, 2016a). Содержание металлов в талломах лишайников изучено также на ООПТ регионального значения, которые сопряжены с урбоэкосистемами крупных промышленных центров (Meysurova , Notov, 2016b). Оценен уровень валового и среднего содержания металлов в лишайниках, в том числе металлов, с концентрациями выше фоновой, установлены источники загрязнения, подготовлен картографический материал, отражающий особенности пространственного распределения металлов на модельных территориях. Получены данные о содержании металлов в лишайниках на антропогенно-трансформированных территориях промышленных районов (Кутикова, Мейсурова, 2016; Мейсурова, 2016a). Показана обусловленность встречаемости металлов в лишайниках спецификой хозяйственно-экономической инфраструктуры модельных территорий. Основными источниками поступления металлов в окружающую среду являются предприятия машиностроения.

Значительное внимание уделяется в настоящее время изучению распространения металлов в разных компонентах природной среды. Начата реализация программы, ориентированной на выяснение встречаемости металлов в воде крупных гидрологических объектов и изучение сезонной динамики изменения содержания металлов (Мейсурова, 2015a, б; Мейсурова, 2016б; Сергеева, Мейсурова, 2016). Обнаружено, что концентрации большинства металлов в водотоках не превышают значений ПДК. Однако по некоторым металлам выявлено превышение норм (в Волге – для Al, Fe, Pb; в Тверце – для As, Sb, Se и Fe; в Мологе – для Al, Mg, Mn, Pb). В пределах г. Твери отмечен более высокий уровень загрязнения металлами водотоков. Основными источниками загрязнения являются стоки промышленных предприятий и сельскохозяйственных объектов.

Получены первые данные о загрязнении металлами почв г. Твери – административном центре области (Першина, Мейсурова, 2017). Концентрации большинства выявленных металлов ниже установленных нормативных значений. Однако по 6 металлам (As, Cu, Ni, Pb, Sb, Zn) значения концентраций превышают ПДК. Более высокое содержание металлов обнаружено в местах концентрации промышленных предприятий.

В перспективе предполагается осуществление серии исследований, ориентированных на выявление корреляций между концентрацией металлов и содержанием хлорофиллов а и b в талломах индикаторных видов лишайников. Уровень концентрации хлорофиллов а и b в образцах Hypogymnia physodes будет определяться с помощью спектрофотометрического метода. Подобные работы позволят оценить степень пластичности фотосинтетической системы лишайников и характер компенсаторных реакций в условиях техногенного стресса, связанного с распространением металлов в компонентах среды и живых объектах.

Сопряженный анализ данных, полученных по программам мониторинга биоразнообразия и экотоксикологического мониторинга, позволил выявить современное состояние природных комплексов

Верхневолжья разного масштаба и степени антропогенной трансформации. Высокий уровень воздействия разных вариантов биологического и техногенного загрязнения обнаружен не только в промышленных центрах, но и в некоторых природных комплексах, обладающих значительной природоохранной ценностью. Среди них Ржевско-Старицкое Поволжье, Вышневолоцко-Новоторжский вал, некоторые территории Конаковского района, расположенные в окрестностях национального парка «Завидово» (Мейсурова и др., 2013а, б; Мейсурова, 2016б; Meysurova, Notov, 2016b). Наличие уникальных природных территорий с высоким уровнем сохранности наиболее уязвимых компонентов биоразнообразия (ЦЛГПБЗ, комплексы озер юго-запада Валдайской возвышенности), определяет необходимость разработки стратегии сохранения биоразнообразия Верхневолжья. Она должна включать программы, направленные на сохранение популяций редких и уязвимых видов, индикаторов биологически ценных лесов, уникальных природных комплексов в целом, уменьшение уровня воздействия биологического и экотоксикологического загрязнения на природные экосистемы. Целесообразно продолжение деятельности по формированию экологического каркаса Верхневолжья (Иванова, 2007; Иванова, Дементьева, 2007; Сорокин и др., 2011).

Важным итогом реализации программы комплексного биомониторинга экосистем Верхневолжья является интеграция научных интересов и исследовательской деятельности сотрудников кафедры ботаники, биологического факультета Тверского государственного университета, ЦКП Биотехнологических измерений. Программа связана с задачами их стратегического развития и позволяет получать значимые для региона результаты.

Программа биомониторинга экосистем Верхневолжья сформировала фактологическую и методическую основу для многих направлений фундаментальных и прикладных исследований на региональном уровне. Она сопряжена с деятельностью по ведению Красной и Черной книг Тверской области, продолжением работ по созданию Изумрудной книги Российской Федерации (2011–2013), экологического каркаса Верхневолжья (Иванова, 2007; Иванова, Дементьева, 2007; Сорокин и др., 2011). Созданы все необходимые предпосылки для выявления и охраны биологически ценных лесов и исследования труднодоступных лесных массивов в рамках добровольной лесной сертификаци. Заслуживающий особого внимания опыт подобной деятельности имеется в Ленинградской области (Сорокина и др., 2013). С результатами, получаемыми в рамках программы биомониторинга, должны быть соотнесены и все проекты по использованию природных ресурсов и промышленным заготовкам леса. Это лишь небольшая часть разных направлений исследований и практической деятельности, для которых являются значимыми данные по биомониторингу экосистем Верхневолжья.

Заключение. Реализуемая в Тверской области программа биомониторинга Верхневолжья основана на модели комплексного биомониторинга центральной части Каспийско-Балтийского водораздела. Ее комплексный характер определяется наличием двух сопряженных разделов (мониторинг биоразнообразия и экотоксикологический мониторинг), широким спектром модельных объектов в рамках каждого раздела, полнотой охвата разных типов модельных территорий. В рамках программы осуществляется инвентаризация основных компонентов биоразнообразия, выяснение активности инвазионной фракции флоры, оценка состояния индикаторного компонента биологически ценных лесов, интегральный анализ уровня загрязнения по результатам физико-химических исследований биологических объектов и компонентов окружающей среды. Используются Фурье-ИК спектроскопия, атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой. Соотнесение получаемых данных позволяет выявлять основные тенденции динамики состояния биологических систем разного уровня организации.

Оригинальность программы биомониторинга Верхневолжья заключается в широком спектре модельных объектов и территорий разного уровня и масштаба. Благодаря этому получаемые результаты дают возможность представить региональное биоразнообразие как целостную сложно организованную систему, которая испытывает воздействие различных антропогенных факторов. Применяемые подходы позволяют достаточно точно оценивать состояние экосистем любого уровня и своевременно выявлять динамические тенденции и факторы, способствующие их трансформации.

В ходе реализации программы биомониторинга экосистем Верхневолжья сформирована фактологическая и методическая основа для проведения в регионе разноплановых исследований. Они сопряжены с деятельностью по ведению Красной и Черной книг Тверской области, созданию Изумрудной книги России, экологического каркаса Верхневолжья, внедрением новых подходов к организации добровольной лесной сертификации, рациональному использованию природных ресурсов.

Программа интегрирует исследовательскую деятельность разных структурных подразделений Тверского государственного университета и связана с задачами стратегического развития вуза и региона. Целесообразно более широкое использование описанных подходов и методов в программах биомониторинга, реализуемых в других субъектах Российской Федерации.

Об авторах:

Нотов А.А. Некоторые итоги реализации модели комплексного биомониторинга экосистем Верхневолжья / А.А. Нотов, А.Ф. Мейсурова, Л.В. Зуева, В.А. Нотов, Е.А. Андреева, С.А. Иванова // Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. 2017. № 2. С. 244-269.

Список литературы Некоторые итоги реализации программы комплексного биомониторинга экосистем Верхневолжья

- Алещенко Г.М., Букварева Е.Н., Щербаков А.В. 1995. Использование экспертных оценок для анализа территории по критериям биоразнообразия//Успехи соврем. биологии. Т. 115. Вып. 6. С. 645-654.

- Андреева Е.А. 2010. Аномалии генеративной сферы некоторых моноподиально-розеточных травянистых розоцветных: дис.. канд. биол. наук: М. 160 с.

- Андреева Е.А., Нотов А.А. 2009. Аномальные варианты генеративных структур моноподиально-розеточных розоцветных//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. Вып. 15. № 34. С. 146-154.

- Андреева Е.А., Нотов А.А. 2011. О подходе к классификации аномалий генеративной сферы моноподиально-розеточных розоцветных//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. Вып. 24. № 32. С. 93-104.

- Ашихмина Т.Я. 2008. Биологический мониторинг -составная часть экологического мониторинга//Биоиндикаторы и биотестсистемы в оценке окружающей среды техногенных территорий/Н.М. Алалыкина, Т.Я. Ашихмина, Н.В. Бородина и др. Киров. Разд. 1.1. С. 7-11.

- Ашихмина Т.Я., Кантор Г.Я. 2011. Методологические подходы к разработке программы и созданию подсистемы биологического мониторинга фоновых и техногенных территорий//Биологический мониторинг природно-техногенных систем. Сыктывкар: Институт биологии КНЦ УрО РАН. С. 288-315.

- Ашихмина Т.Я., Сюткин В.М. 1997. Комплексный экологический мониторинг регионов. Киров: ВятГГУ. 286 с.

- Беднова О.В. 2003. Биоразнообразие в лесных экосистемах: зачем и как его оценивать//Лесной вестник. Forestry Bulletin. № 2. С. 149-155.

- Беднова О.В. 2011. К вопросу о прикладных системах биологического мониторинга//Лесной вестник. Forestry Bulletin. № 4. С. 121-128.

- Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и биотестирование/под ред. О.П. Мелеховой, Е.И. Егоровой 2007. М.: Академия. 288 с.

- Биологический мониторинг природно-техногенных систем. 2011. Сыктывкар: Институт биологии КНЦ УрО РАН. 388 с.

- Буторин А.А. 2011. Объекты всемирного природного наследия в России: значение, проблемы управления, перспективы//Экологическое планирование и управление. №1 (12). М. С. 17-21.

- Буторин А.А. 2016. Информационно-аналитические материалы по реализации Российской Федерацией Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия (ЮНЕСКО) в природной ее части: . Режим доступа: http://www.nhpfund.ru/informational-materials/convention-realization.html (дата обращения 29.03.2017 г.).

- Виноградова Ю.К., Майоров С.Р., Нотов А.А. 2011. Чёрная книга флоры Тверской области: чужеродные виды растений в экосистемах Тверского региона. М.: КМК. 279 с.

- Волкова О.М. 2007. Флора усадебных парков Тверской области: дис.. канд. биол. наук: М. 282 с.

- Волкова О.М., Нотов А.А. 2006. О флоре усадебных парков Торжокского района Тверской области//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. Вып. 2, № 5 (22). С. 96-100.

- Выявление и обследование биологически ценных лесов на Северо-Западе Европейской части России: Учеб. пособие/отв. ред. Л. Андерссон, Н.С. Алексеева Е.С. Кузнецова 2009. СПб. Т. 1: Методика выявления и картографирования. 238 с. Т. 2: Пособие по определению видов, используемых при обследовании на уровне выделов. 258 с.

- Дгебуадзе Ю.Ю. 2014. Чужеродные виды в Голарктике: некоторые результаты и перспективы исследований//Российский журнал биологических инвазий. № 1. С. 2-8.

- Дементьева С.М., Нотов А.А., Зуева Л.В., Иванова С.А. 2011. О ботанико-географической специфике флоры Валдайской возвышенности//Вестн. Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. Вып. 23. № 20. С. 114-128.

- Дорофеев А.А., Хохлова Е.Р. 2016. Ландшафты Тверской области. Тверь: ТвГУ. 120 с.

- Загрязнение воздуха и жизнь растений/под ред. М. Трешоу 1988. М.: Мир. 370 с.

- Иванова С.А. (Дмитриева С.А.) 2007. Мониторинг особо охраняемых природных территорий зоны наблюдения Калининской атомной электростанции: дис.. канд. биол. наук. Тверь. 331 с.

- Иванова С.А., Дементьева С.М. 2009. О проблеме формирования экологического каркаса в окрестностях Калининской АЭС//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. Вып. 16. № 37. С. 149-162.

- Израэль Ю.А. 1977. Концепция мониторинга состояния биосферы//Мониторинг состояния окружающей природной среды: тр. I советско-английского симпозиума. Л.: Гидрометеоиздат. С. 10-25.

- Израэль Ю.А. 1984. Экология и контроль состояния природной среды. М.: Гидрометеоиздат. 360 с.

- Израэль Ю.А. 1990. Философия мониторинга//Метеорология и гидрология. № 6. С. 5-10.

- Изумрудная книга Российской Федерации. 2011-2013. Территории особого природоохранного значения Европейской России. Предложения по выявлению. Ч. 1. М.: Институт географии РАН. 308 с.

- Изучение и охрана природного и исторического наследия Валдайской возвышенности и сопредельных регионов 2015. Материалы межрегион. науч.-практ. конф., посвящ. 25-летию национального парка «Валдайский» (г. Валдай, 24-25 апр. 2015 г.). Вышний Волочёк. 366 с.

- Колосова (Зуева) Л.В. 2007. Флора Валдайской возвышенности: дис. … канд. биол. наук. М. 248 с.

- Красная книга Российской Федерации (растения и грибы) 2008. М.: КМК. 855 с.

- Красная книга Тверской области 2002. Тверь: Вече Твери, АНТЭК. 256 с.

- Красная книга Тверской области 2016. 2-е изд., перераб. и доп. Тверь: Тверской Печатный Двор. 400 с.

- Курочкин С.А. 1993. Макромицеты Тверской области (агарикоидные и гастероидные базидиомицеты): дис… канд. биол. наук. СПб. 457 с.

- Курочкин С.А., Медведев А.Г. 1998. Материалы к флоре Тверской области. Ч. 3: Грибы. Тверь. 32 с.

- Кутикова А.О., Мейсурова А.Ф. 2016. Содержание металлов в лишайниках из особо охраняемых природных территорий города Твери//Вестн. ТвГУ. Сер. Химия. № 1. С. 152-158.

- Лебедев А.Н. 2008. Миксомицеты Тверской области: дис.. канд. биол. наук. М. 151 с.

- Лебедев А.Н., Нотов А.А. Коробков А.Г. 2008. Миксомицеты Удомельского района Тверской области//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. Вып. 8. №20 (80). С. 136-142.

- Лебедева Н.В., Дроздов Н.Н., Криволуцкий Д.А. 2004. Биологическое разнообразие: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: ВЛАДОС. 432 с.

- Маркелова Н.Р. 2004. Динамика состава и структуры адвентивной флоры Тверской обл.: дис. … канд. биол. наук. М. 223 с.

- Мейсурова А.Ф. 2012. Эпифитные лишайники промышленных районов Тверской области. Тверь: Твер. гос. ун-т. 186 с.

- Мейсурова А.Ф. 2015a. Анализ содержания металлов в пробах воды из реки Молога (Тверская область)//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. № 4. С. 205-212.

- Мейсурова А.Ф. 2015б. Анализ содержания металлов в пробах воды на гидрологических объектах г. Твери//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. № 3. С. 182-192.

- Мейсурова А.Ф. 2016а. АЭС-ИСП-анализ содержания металлов в р. Тверца в Тверской области//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. № 4. С. 255-265.

- Мейсурова А.Ф. 2016б. Содержания металлов в эпифитных лишайниках городов Ржевско-Старицкого Поволжья (Тверская область)//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. № 3. С. 185-196.

- Мейсурова А.Ф. Смирнова М.В., Дементьева С.М., Нотов А.А. 2012. Оценка состояния атмосферы в Конаковском районе Тверской области с помощью Фурье-ИК спектрального анализа Hypogymnia physodes//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. Вып. 26. № 16. С. 135-143.

- Мейсурова А.Ф., Нотов А.А. 2012а. Оценка состояния атмосферы в г. Твери с помощью Фурье-ИК спектрального анализа Hypogymnia physodes//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. Вып. 27. № 23. С. 129-143.

- Мейсурова А.Ф., Нотов А.А. 2012б. Фурье-ИК спектроскопический анализ слоевищ лишайников как метод оценки характера воздействия лесных пожаров на фитоценозы заповедных территорий//Многолетние процессы в природных комплексах заповедников России: Материалы Всерос. науч. конф., посвящ. 80-летию ЦЛГПБЗ (20-24 авг. 2012 г., пос. Заповедный, Тверская обл.). Великие Луки. С. 140-145.

- Мейсурова А.Ф., Нотов А.А. 2015. Физико-химический анализ индикаторных лишайников как компонентов фонового мониторинга заповедных территорий//Журнал прикладной спектроскопии. Т. 82. № 6. С. 928-935.

- Мейсурова А.Ф., Нотов А.А. 2017. Модель комплексного биомониторинга экосистем Верхневолжья//Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды. Основные результаты и пути развития: тезисы докл. Всерос. науч. конф. (г. Москва, 20-22 марта 2017 г.). М.: ФГБУ «ИГКЭ Росгидромета и РАН», 2017. С. 256-257.

- Мейсурова А.Ф., Нотов А.А., Дементьева С.М., Мейсуров У.М. 2013а. Оценка состояния атмосферы антропогенно-трансформированных территорий Вышневолоцко-Новоторжского вала с помощью Фурье-ИК спектрального анализа слоевищ Hypogymnia physodes//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. Вып. 30. № 7. С. 123-136.

- Мейсурова А.Ф., Нотов А.А., Мейсуров У.М. 2013б. Оценка состояния атмосферы города Ржева с помощью Фурье-ИК спектрального анализа слоевищ Hypogymnia physodes//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. Вып. 31. № 23. С. 181-193.

- Мейсурова А.Ф., Хижняк С.Д., Нотов А.А., Пахомов П.М. 2014. Биомониторинг серосодержащих поллютантов в атмосфере города методом ИК-Фурье-спектроскопии//Журнал прикладной спектроскопии. Т. 81. № 4. С. 599-605.

- Мейсурова А.Ф., Хижняк С.Д., Пахомов П.М. 2009. ИК-спектральный анализ химического состава лишайника Hypogymnia physodes для оценки атмосферного загрязнения//Журнал прикладной спектроскопии. Т. 76. № 3. С. 446-452.

- Мейсурова А.Ф., Хижняк С.Д., Пахомов П.М. 2016. Фурье-ИК спектральный анализ атмосферного загрязнения с использованием лишайников. Тверь: Твер. гос. ун-т. 155 с.

- Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Саломещ Ф.Н. 2002. Современная наука о растительности. М.: Логос. 264 с.

- Мэгарран Э. 1992. Экологическое разнообразие и его измерение: пер. с англ. М.: Мир. 181 с.

- Невский М.Л. 1947-1952. Флора Калининской области: Определитель покрытосеменных (цветковых) растений дикой флоры: . Калинин: Обл. кн. изд. Ч. 1: Ranunculaceae -Rosaceae. 1947. 5, XL, 308 с. Ч. 2: . 1952. С. 309-1033.

- Невский М.Л. 1960. Растительность Калининской области//Природа и хозяйство Калининской области. Калинин: Изд. КГПИ. С. 287-389.

- Николаевский B.C. 1999. О новой концепции и методология экологического мониторинга и охраны природы//Известия ЮФУ. Технические науки. № 4 (14). С. 18-23.

- Николаевский В.С. 1981. Биомониторинг, его значение и роль в системе экологического мониторинга и охране окружающей среды//Методологические и философские проблемы биологии. Новосибирск: Наука. С. 341-354.

- Николаевский В.С. 1998. Экологическая оценка загрязнения среды и состояния наземных экосистем методами фитоиндикации. М.: МГУЛ. 192 с.

- Нотов А.А. 1991. Новые данные о флоре юго-востока Тверской области//Флора и растительность южной тайги. Тверь: ТвГУ. С. 99-105.

- Нотов А.А. 2005. Материалы к флоре Тверской области. Ч. 1: Высшие растения. 4-я версия, перераб. и доп. Тверь: ГЕРС. 214 с.

- Нотов А.А. 2006. Роль свалок и полигонов ТБО в формировании адвентивной флоры Тверской области//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. Вып. 2. № 5 (22). С. 101-116.

- Нотов А.А. 2007. Дополнения и поправки к «Флоре…» П.Ф. Маевского (2006) по Тверской области//Бюл. МОИП. Отд. биол. Т. 112. Вып. 6. С. 63-64.

- Нотов А.А. 2008. Флора объектов культурного наследия национального парка «Завидово»//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. Вып. 8. №20 (80). С 143-158.

- Нотов А.А. 2009а. Адвентивный компонент флоры Тверской области: Динамика состава и структуры. Тверь: ТвГУ. 473 с.

- Нотов А.А. 2009б. О проблеме сопряженного биогеографического анализа разных компонентов биоты//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. Вып. 14. № 18. C. 195-220.

- Нотов А.А. 2010. Национальный парк «Завидово»: Сосудистые растения, мохообразные, лишайники. М.: Деловой мир. 432 c.

- Нотов А.А. 2012а. Сопряжённый анализ компонентов флоры как метод выявления флористической специфики природных комплексов разного уровня//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. Вып. 28. № 25. С. 80-101.

- Нотов А.А. 2012б. Сопряженный анализ компонентов флоры Тверской области: дис. … д-ра биол. наук. М. 453 с.

- Нотов А.А., Андреева Е.А. 2013. Аномалии генеративных структур у моноподиально-розеточных розоцветных (Rosaceae: Rosoideae): Монография. Тверь: Твер. гос. ун-т. 198 с.

- Нотов А.А., Виноградова Ю.К., Майоров С.Р. 2009а. Черные и Красные книги: общие вопросы и проблемы//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. Вып. 16. № 37. С. 127-143.

- Нотов А.А., Волкова О.М. 2007. О флоре некоторых усадеб Старицкого района Тверской области//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. Вып. 5. № 21 (49). С. 141-151.

- Нотов А.А., Волкова О.М. 2008. Лишайники усадеб и старинных сел Тверской области//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. Вып. 7. № 7(67). С. 135-152.

- Нотов А.А., Волкова О.М., Спирина У.Н., Колосова Л.В., Рыбкина В.А. 2005. О флористическом разнообразии некоторых физико-географических районов Тверской области//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. Вып. 1. № 4 (10). С. 122-150.

- Нотов А.А., Гарин Э.В., Беляков Е.А., Нотов В.А., Зуева Л.В., Андреева Е.А. 2017. Инвазионные виды растений на озёрах юго-западной части Валдайской возвышенности (Тверская область)//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. № 1. С. 184-195.

- Нотов А.А., Гимельбрант Д.Е. 2017. Материалы к лихенофлоре Тверской области. 1//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. № 1. С. 246-254.

- Нотов А.А., Гимельбрант Д.Е., Степанчикова И.С., Волков В.П. 2016а. Лишайники Центрально-Лесного государственного природного биосферного заповедника. Тверь: Твер. гос. ун-т. 332 с.

- Нотов А.А., Гимельбрант Д.Е., Урбанавичюс Г.П. 2011. Аннотированный список лихенофлоры Тверской области. Тверь: Твер. гос. ун-т. 124 с.

- Нотов А.А., Дементьева С.М., Мейсурова А.Ф., Нотов В.А. 2014. Некоторые методические аспекты экологического обследования объектов культурного наследия, имеющих природоохранную ценность//Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. № 11-2. С. 221-225.

- Нотов А.А., Дементьева С.М., Мейсурова А.Ф., Нотов В.А., Жуков Д.В. 2015. О проблеме сохранения компонентов лесных экосистем в урбанизированной среде (на примере ГПП «Лесопарк Конаковский»)//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. № 3. С. 168-181.

- Нотов А.А., Зуева Л.В., Нотов В.А., Мейсурова А.Ф., Андреева Е.А. 2016б. Специфика флоры природных комплексов с озёрными системами юго-западной части Валдайской возвышенности и проблема сохранения биоразнообразия//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. № 4. С. 241-266.

- Нотов А.А., Колосова Л.В. 2006. Специфика адвентивного компонента флор физико-географических провинций в пределах Тверской области//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. Вып. 2. № 5 (22). С. 116-128.

- Нотов А.А., Лебедев А.Н. 2009. Миксомицеты в национальном парке «Завидово»//Национальный парк «Завидово»: 80 лет (1929-2009 гг.). Вып. VII: Юбилейные науч. чтения. М.: Деловой мир. С. 208-215.

- Нотов А.А., Мейсурова А.Ф., Дементьева С.М. 2013. Комплексный биомониторинг природных экосистем центральной части Каспийско-Балтийского водораздела//Фундаментальные исследования. № 10 (5). С. 1090-1094.

- Нотов А.А., Нотов В.А. 2009. Основные направления изучения генезиса адвентивного компонента флор//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. Вып. 14. № 18. C. 127-141.

- Нотов А.А., Нотов В.А. 2012. Флора города Твери: динамика состава и структуры за 200 лет. Тверь: Твер. гос. ун-т. 256 с.

- Нотов А.А., Павлов А.В., Нотов В.А. 2009б. Адвентивная флора национального парка «Завидово»//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. Вып. 12. № 6. С. 153-172.

- Нотов А.А., Спирина У.Н., Игнатов М.С., Игнатова Е.А. 2002. Листостебельные мхи Тверской области (Средняя полоса Европейской России)//Arctoa. 2002. Т. 11. С. 297-332.

- Нотов А.А., Титов А.Н., Гимельбрант Д.Е. 2009в. Калициоидные грибы и лишайники усадеб и старинных сел Тверской области//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. Вып. 13. № 14. С. 174-185.

- Нотов В.А. 2011. Флора города Твери: дис.. канд. биол. наук: М. 249 с.

- Першина Ю.С., Мейсурова А.Ф. 2017. Загрязнение почв металлами в г. Твери//Вестн. ТвГУ. Сер. Химия. № 3. (в печати).

- Потемкин А.Д., Нотов А.А. 2012. Некоторые итоги изучения печеночников и антоцеротовых Центрально-Лесного государственного природного биосферного заповедника//Динамика многолетних процессов в экосистемах Центрально-Лесного заповедника. Великие Луки. С. 319-327. (Тр. ЦЛГПБЗ; Вып. 6).

- Прохорова Ю.Е., Андреева Е.А. 2016. Аномалии цветков Alchemilla vulgaris в экосистемах г. Твери//Материалы науч. конф. аспирантов, магистрантов и студентов, г. Тверь, апр. 2016 г. Тверь: Твер. гос. ун-т. С. 12-15.

- Сергеева К.С., Мейсурова А.Ф. 2016. Загрязнение металлами основных водотоков г. Вышний Волочек в Тверской области//Экологические и эволюционные механизмы структурно-функционального гомеостаза живых систем: материалы XIV Междунар. науч.-практ. экологической конф. 4-8 окт. 2016 г., г. Белгород. Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ». С. 198-201.

- Сорокин А.С., Тюсов А.В., Пушай Е.С., Кириллова Т.М., Кравченко П.Н. 2011. Формирование экологической сети как основа сохранения ландшафтного и биологического разнообразия Тверской области//Географические основы формирования экологических сетей в России и Восточной Европе: Материалы электрон. конф. (1-28 фев. 2011 г.). Ч. 1. М.: КМК. С. 253-256.

- Сорокина И.А., Гимельбрант Д.Е., Степанчикова И.С., Спирин В.А., Ефимов П.Г., Кушневская Е.В., Кузнецова Е.С., Чиркова Г.А., Гагарина Л.В., Ликсакова Н.С., Большанин А.А., Тагирджанова Г.М. 2013. Добровольная лесная сертификация как механизм выявления и охраны биологически ценных лесов и исследования труднодоступных лесных участков востока Ленинградской области//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. Вып. 32. № 31. С. 246-264.

- Софронова Е.В., Афонина О.М., Бакалин В.А. и др. 2016. New bryophyte records. 7//Arctoa. Т. 25. № 2. С. 428-452.

- Спирина У.Н. 2002. Бриофлора Тверской области: дис. … канд. биол. наук. М. 340 с.

- Стрельцов А.Б. 2003. Региональная система биологического мониторинга. Калуга. Калуж. ЦНТИ. 150 с.

- Стрельцов А.Б., Захаров В.М. 2003. Региональная система биологического мониторинга на основе анализа стабильности развития//Использование и охрана природных ресурсов в России. № 4-5. С. 74-81.

- Уразбахтина (Мейсурова) А.Ф., Хижняк С.Д., Дементьева С.М., Нотов А.А., Пахомов П.М. 2005. Применение метода Фурье-ИК спектроскопии для лихеноиндикации атмосферного загрязнения в городских районах//Растительные ресурсы. Т. 41. Вып. 2. С. 139-147.

- Федоров В.Д. 1974. К стратегии биологического мониторинга//Докл. Высшей школы. Сер. Биол. № 10. С. 7-17.

- Хорун Л.В., Захаров В.Г., Соколов Д.Д. 2006. Количественная оценка динамики адвентивной флоры (на примере Тульской области)//Журн. общ. биологии. Т. 67. № 4. С. 298-310.

- Шестакова Г.А., Стрельцов А.Б., Логинов А.А., Шпынов А.В., Константинов Е.Л. 1998. Система регионального биологического мониторинга (на примере Калужской области)//Вопросы географии и геоэкологии. № 2. С. 75.

- Шитиков В.К. 2016. Экотоксикология и статистическое моделирование эффекта с использованием R. Тольятти: ИЭВБ РАН. 149 с.

- Экологический мониторинг: учеб.-метод. пособие/под ред. Т.Я. Ашихминой 2008. М.: Академический проект. 416 с. (Учебное пособие для вузов).

- Юрцев Б.А. 1992. Эколого-географическая структура биологического разнообразия и стратегия его учета и охраны//Биологическое разнообразие: подходы к изучению и сохранению. СПб. С. 7-21.

- Яблоков А.В, Зименко А.В. 2013. Экологические проблемы России требуют решения//Вестник экологического образования в России. Т. 4. № 70. С. 12-16.

- Яблоков А.В., Левченко В.Ф., Керженцев А.С. 2015.Очерки биосферологии 1. Выход есть: переход к управляемой эволюции биосферы//Philosophy and Cosmology. Т. 14. № 1 (14). С. 91-117.

- Meysurova A.F., Notov A.A. 2016a. Physicochemical analysis of indicator lichens as a component of conservation area baseline monitoring//Journal of Applied Spectroscopy. Vol. 82. №. 6. P. 1005-1012.

- Meysurova A.F., Notov A.A. 2016b. Metal contents in lichens from nature reserves adjacent to urban ecosystems//Journal of Applied Spectroscopy. Vol. 83. №. 5. P. 832-839.

- Notov A.А. 2010. Concerning the problem of integrated biogeographical analysis of different components of biotas//Wulfenia. Vol. 17. P. 1-23.

- Notov A.А. 2013. Dynamics of the composition and structure of flora of Tver region for 200 years//European researcher. Series A. № 11-2 (63). С. 2681-2687.

- Notov A.А., Dementieva S.M., Meysurova A.F. 2013. Methodical aspects of comprehensive biomonitoring//European researcher. Series A. № 11-2 (63). С. 2688-2699.

- Notov A.А., Vinogradova Yu.K., Maiorov S.R. 2011. On the problem of development and management of regional black books//Russian Journal of Biological Invasions. Т. 2. № 1. P. 35-45.

- Notov A.A., Zhukova L.A. 2015. Epiphytic lichens and bryophytes at different ontogenetic stages of Pinus sylvestris//Wulfenia. Vol. 22. P. 245-260.

- Zhurbenko M.P., Notov A.A. 2015. Lichenicolous lichen Placocarpus americanus and some noteworthy lichenicolous fungi from Russia//Folia Cryptogamica Estonica. Vol. 52. P. 95-99.