Некоторые одонтологические материалы к проблеме происхождения населения Корейского полуострова

Автор: Пан Мин Кю , Бахолдина В.Ю.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология

Статья в выпуске: 2 (42), 2010 года.

Бесплатный доступ

В русле основных гипотез о происхождении населения п-ова Корея рассматриваются одонтологические материалы по разным историческим эпохам Кореи из коллекций Музея государственного университета г. Пусана, университета г. Ённама, государственного университета г. Чжонама, кафедры истории археологии и искусств государственного университета г. Чунбука, Музея антропологии МГУ и Лаборатории научно-исследовательского центра «Байкальский регион» г. Иркутска. Полученные результаты могут рассматриваться как подтверждение гипотез о северных связях населения Корейского п-ова в поздние периоды истории его заселения.

Корейский полуостров, население, древние связи, одонтология

Короткий адрес: https://sciup.org/14522783

IDR: 14522783 | УДК: 572.77

Текст научной статьи Некоторые одонтологические материалы к проблеме происхождения населения Корейского полуострова

В предыдущей публикации, посвященной проблемам этногенеза корейского народа, нами рассматривались основные гипотезы о происхождении корейцев (мети-сационная, автохтонная и северная) и существующие антропологические данные, позволяющие судить о правомочности каждой из них [Пан Мин Кю, Бахол-дина, 2008]. В настоящем сообщении приводятся оригинальные авторские и сравнительные материалы по одонтологии древнего и современного населения Корейского п-ова, которые могут представлять интерес в плане изучения данного вопроса.

Научная ценность одонтологических материалов определяется прежде всего высокой степенью генетической детерминированности особенностей одонтологии. Кроме того, эти материалы в какой-то мере отражают культурную эволюцию ископаемых популяций. Данное направление антропологических исследований быстро развивается, в т.ч. благодаря включению в одонтологические программы новых признаков, более глубокому изучению их природы и накоплению опыта успешного применения одонто- логических данных в практике этнической одонтологии [Зубов, 1973; Scott, Turner, 2004].

Начало одонтологиче скому изучению корейцев было положено Ким Мён Гук и Чан Син Хвё в 1962 г. [1962] . В 1979 г. большой материал, относящийся к разным этническим группам, опубликовал северокорейский исследователь Чан У Джин [1979]. Одонтология древних обитателей Корейского п-ова изучалась И Ён О [1981], исследовавшего череп с памятника железного века (V в. н.э.) Чисандон в уезде Горён, а также Пак Сон Джу [1977], который разработал собственную методику исследования краниологических и одонтологических материалов. Древний ископаемый материал датируется IV–V вв. до н.э. Состояние зубной системы сохранившихся черепов позволило сделать некоторые предположения относительно уровня развития культуры и медицины Кореи того времени. С 1985 г. исследования одонтологических материалов ведутся и с целью изучения традиций питания [Чон Сун Мин, Ким Джон Нёль, 1985]. Выяснилось, что в рационе древних обитателей Корейского п-ова преобладала твердая пища.

Сравнительный анализ одонтологических характеристик выявил достаточно высокую степень различий

между древним населением полуострова (государства Гая, ок. 1600 л.н. и эпохи Корё-Чосон, 1000–300 л.н.) и современными корейцами [Хо Гён Сок и др., 1999].

Таким образом, одонтологический материал представляет собой ценный источник антропологической информации и может быть использован в разработке проблемы происхождения и этногенеза корейского народа.

Материалы и методы

В настоящей работе использованы одонтологические материалы по Южной Корее из коллекции Музея государственного университета Пусана, университета Ённа-ма, государственного университета Чжонама и кафедры истории археологии и искусств государственного университета Чунбука. Ископаемые серии, вошедшие в выборку, относятся к палеолиту (10 черепов) [Чон Сун Мин, Ким Джон Нёль, 1985], неолиту (15) [Ким Джон Нёль, Юн Чхан Нюк, 1991], железному веку (7) [Ким Джин Джон, Такахико Огата, Кацухару Мин, 1988], периоду ранних корейских государств (25) [Ким Джин Джон, Такахико Огата, Кацухару Мин, 1990; Ким Джин Джон и др., 1993; Гвак Сан Хён, 1993; Чон Сан Су, 1994, 1998] и эпохе Корё-Чосон (18) [Пак Сон Джу, Ли Ын Гён, 1995a, б; Пак Сон Джу, Мун Хвён Сун, Им На Хёк, 1999; Пак Сон Джу, 2000]. Общая выборка включает 1200 отдельных зубов. Для сравнения использовались материалы по 1397 зубам современных корейцев, храня-

Таблица 1. Изученные материалы

В качестве сравнительных материалов использовались авторские одонтологические данные по ископаемым сериям бурят, якутов, монголов, сагайцев, шорцев, тувинцев, эвенков, орочей и ульчей из краниологического хранилища НИИ и Музея антропологии МГУ. Был также изучен одонтологический материал по двум сериям (неолита и бронзового века) Прибайкалья из Лаборатории научно-исследовательского центра «Байкальский регион» г. Иркутска (табл. 1).

В исследовании были использованы черепа индивидуумов старше 20 лет и лишь в том случае, если сохранилось не менее 14 зубов. Определение возраста производилось по состоянию зубов, нижней челюсти и швов черепа.

При изучении морфологических вариаций использовались измерительные и описательные признаки зубных коронок. Данные по корням не рассматривались, поскольку их сохранность намного хуже. С помощью одонтометра измерялись следующие размеры: высота и ширина (мезио-дистальный диаметр) коронки, ширина шейки (мезио-дистальный диаметр) и фацио(вестибуло)-лингвальные диаметры коронок верхних и нижних постоянных зубов. Для каждого зуба вычислялись также индекс, массивность и модуль коронки [Зубов, 1968]. Описательная часть программы включала следующие признаки: лопатообразную форму верхних резцов, краудинг (скученное расположение зубов в области латерального верхнего резца), редукцию верхнего латерального резца, дистальный дополнительный гребень лингвальной поверхности клыка, редукцию гипоконуса верхних моляров, вариации узора коронки и числа бугорков моляров, бугорок Карабелли, дистальный гребень тригонида, коленчатую складку метаконида.

Результаты исследования и их обсуждение

Возможность древних связей населения Корейского п-ова с северными, сибирскими регионами – одна из наиболее обсуждаемых гипотез этногенеза корейского народа, сторонниками которой являются в основном южно-корейские антропологи, историки и лингвисты [Ким Джон Бэ, 1985; Пак Сон Джу, 1990, 1992, 2004, 2005; Ким Джон Хак, 1964, 1966, 1985; Хан Сын Хо и др., 2001]. В связи с этим особый интерес представляет сравнение антропологических данных по населению Корейского п-ова разных эпох с данными по современным сибирским этносам, а также по древним обитателям Прибайкалья, которых Ю.Г. Рычков рассматривал в качестве гипотетической предковой группы для всей более поздней популяционной системы Северной Азии [1973]. Кроме того, именно в районе Байкала некоторые южно-корейские исследователи склонны искать возможные сибирские корни корейцев [Ким Джон Бэ, 1985; Пак Сон Джу, 1990, 1992, 2004, 2005].

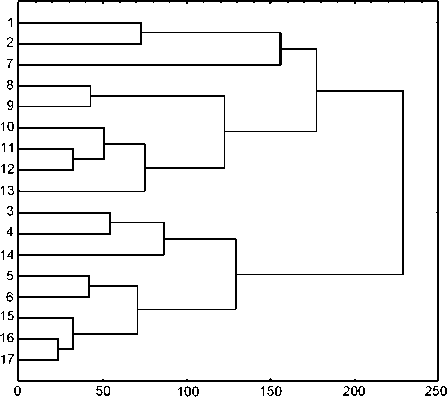

Для сравнительного анализа использовались метрические и неметрические одонтологические признаки (табл. 2, 3). Данные табл. 2 и 3 были подвергнуты процедуре кластеризации с целью статистически оценить и графически представить взаимную близость или удаленность серий, включенных в выборку (см. рисунок ). Использование смешанного набора признаков при обработке материала с помощью многомерных статистических методов вполне допустимо в нашем случае, поскольку описательные признаки представлены частотами встречаемости, что позволяет объединить их в одном анализе с метрическими [Дерябин, 1995].

Согласно полученным результатам, серии палеолита и неолита Корейского п-ова образуют обособленный кластер. Серии железного века и последующего исторического периода – эпохи трех корейских государств – также объединяются в один кластер. К ним близки современные якуты. Современные ко- рейцы наиболее сходны с населением эпохи Корё-Чо-сон, когда, согласно историческим свидетельствам, происходила консолидация и окончательное формирование корейского этноса [Воробьёв, 1997]. К этому кластеру примыкают бурятская и обе древние прибайкальские серии. Ульчи и орочи, представляющие современное население Дальнего Востока, оказываются удаленными от всех корейских серий. Не обнаруживается и сближения последних с современными эвенками, как этого можно было бы ожидать, исходя из предположений о возможных тунгусских корнях корейского народа [Ким Джон Бэ, 1985].

Таким образом, полученные результаты в определенной степени могут рассматриваться как подтверждение гипотез о северных связях населения Корейского п-ова. Возможно, их действительно следует искать в большей степени в областях, прилегающих к Байкалу, нежели в районах Дальнего Востока. Эти связи, однако, относятся к сравнительно поздним периодам истории заселения полуострова, поскольку палеолитические и неолитические серии занимают обособленное положение и оказываются менее близки к его обитателям последующих эпох и современным корейцам, чем древнее и современ-

Таблица 2. Средние значения метрических одонтологических признаков

|

Серия |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

|

|

Палеолит |

7,9 |

8,8 |

8,1 |

7,9 |

– |

– |

5,8 |

9,0 |

104,1 |

109,5 |

10,9 |

10,8 |

118,3 |

115,3 |

|

|

CQ О С о >s 0) о ^ |

Неолит |

7,7 |

7,6 |

9,1 |

6,6 |

– |

– |

5,9 |

9,2 |

110,6 |

103,4 |

8,8 |

10,8 |

73,8 |

111,6 |

|

Железный век |

6,9 |

6,9 |

7,4 |

8,1 |

6,3 |

5,4 |

7,3 |

8,3 |

102,2 |

116,9 |

10,1 |

9,1 |

101,4 |

83,7 |

|

|

Период трех государств |

6,9 |

7,3 |

7,8 |

7,9 |

6,1 |

6,0 |

7,7 |

9,0 |

106,7 |

112,0 |

10,4 |

10,0 |

109,0 |

100,3 |

|

|

Эпоха Корё-Чосон |

8,0 |

8,1 |

8,3 |

8,3 |

6,3 |

6,1 |

8,5 |

9,2 |

104,1 |

111,0 |

10,6 |

10,3 |

113,2 |

105,2 |

|

|

Современность |

8,4 |

8,9 |

8,3 |

7,9 |

6,0 |

6,0 |

10,7 |

9,2 |

105,8 |

111,0 |

11,0 |

10,9 |

119,8 |

118,3 |

|

|

Эвенки |

6,3 |

6,8 |

7,5 |

7,9 |

6,2 |

5,9 |

10,2 |

8,7 |

108,6 |

108,7 |

10,1 |

10,0 |

102,1 |

99,6 |

|

|

Буряты |

7,0 |

6,8 |

7,9 |

11,2 |

8,8 |

6,1 |

9,9 |

8,5 |

92,0 |

106,4 |

10,7 |

9,9 |

114,8 |

97,8 |

|

|

Монголы |

7,1 |

8,0 |

7,9 |

9,4 |

6,4 |

6,1 |

10,4 |

8,9 |

111,8 |

112,7 |

10,8 |

9,8 |

116,1 |

96,3 |

|

|

Хакасы |

7,7 |

7,5 |

8,0 |

7,7 |

6,2 |

6,2 |

10,4 |

9,7 |

113,8 |

118,9 |

10,2 |

10,2 |

104,9 |

101,3 |

|

|

Ульчи |

6,6 |

6,4 |

7,5 |

7,5 |

5,8 |

6,4 |

9,8 |

8,8 |

112,0 |

111,0 |

10,3 |

10,0 |

105,1 |

100,0 |

|

|

s’ ю о |

Орочи |

6,4 |

6,2 |

7,5 |

7,2 |

5,9 |

6,2 |

9,8 |

8,5 |

114,4 |

110,0 |

9,8 |

9,5 |

97,0 |

90,1 |

|

Шорцы |

6,8 |

6,9 |

7,4 |

7,8 |

6,1 |

6,0 |

10,3 |

9,0 |

109,9 |

113,7 |

10,2 |

10,1 |

96,2 |

102,2 |

|

|

Тувинцы |

– |

6,9 |

8,1 |

– |

– |

6,4 |

10,4 |

10,2 |

– |

118,0 |

– |

10,2 |

– |

104,4 |

|

|

Якуты |

7,6 |

6,4 |

7,9 |

11,6 |

9,0 |

6,3 |

10,7 |

9,2 |

101,9 |

118,1 |

10,3 |

10,2 |

135,9 |

103,4 |

|

|

Неолит Прибайкалья |

6,6 |

7,1 |

8,1 |

8,1 |

6,1 |

6,2 |

10,9 |

9,2 |

105,4 |

98,5 |

9,9 |

10,5 |

115,4 |

110,4 |

|

|

Бронзовый век Прибайкалья |

7,6 |

7,4 |

8,3 |

8,2 |

6,0 |

6,3 |

10,5 |

9,3 |

106,2 |

109,4 |

9,7 |

10,6 |

18,0 |

112,5 |

Примечание. 1 – высота коронки, верхняя челюсть; 2 – то же, нижняя челюсть; 3 – мезио-дистальный диаметр коронки, верхняя челюсть; 4 – то же, нижняя челюсть; 5 – мезио-дистальный диаметр шейки, верхняя челюсть; 6 – то же, нижняя челюсть; 7 – вестибуло-лингвальный диаметр коронки, верхняя челюсть; 8 – то же, нижняя челюсть; 9 – индекс коронки, верхняя челюсть; 10 – то же, нижняя челюсть; 11, 12 – средний модуль ряда соответственно верхних и нижних моляров; 13, 14 – средняя площадь коронки соответственно верхних и нижних моляров.

Таблица 3. Неметрические одонтологические признаки, частота встречаемости, %

|

Серия |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

|

Палеолит |

50 |

– |

38,1 |

0 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

|

CQ О С о >s ф о |

Неолит |

100 |

– |

14 |

14 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Железный век |

100 |

0 |

16,7 |

– |

40 |

40 |

50 |

80 |

0 |

|

|

Период трех государств |

100 |

0 |

0 |

– |

76,9 |

33,3 |

54,5 |

50 |

0 |

|

|

Эпоха Корё-Чосон |

100 |

0 |

10 |

3,2 |

66,7 |

33,3 |

40 |

13,3 |

12,5 |

|

|

Современность |

100 |

10,2 |

3,6 |

5,3 |

57,3 |

11,7 |

38,4 |

41,4 |

17,1 |

|

|

Эвенки |

61,5 |

1,4 |

2,2 |

9 |

18,8 |

85 |

10,1 |

31,5 |

15,3 |

|

|

Буряты |

80,6 |

2,4 |

4,6 |

17,8 |

31,6 |

7,7 |

19,2 |

26,2 |

3,4 |

|

|

Монголы |

85 |

0,4 |

0 |

35,2 |

15,9 |

– |

28,6 |

42,4 |

25,3 |

|

|

Хакасы |

24,9 |

6 |

0 |

8,21 |

25 |

80,39 |

10,6 |

25,3 |

29,1 |

|

|

s’ ю о |

Ульчи |

61,3 |

5 |

0 |

26,3 |

6,4 |

14,3 |

17,5 |

38,4 |

23,3 |

|

Орочи |

62,3 |

5 |

8,5 |

8,6 |

1,3 |

16,7 |

20 |

17,4 |

23 |

|

|

Шорцы |

14,7 |

2,4 |

2,4 |

20,4 |

16,6 |

22,2 |

5,9 |

31,5 |

35,6 |

|

|

Тувинцы |

64,7 |

2,5 |

3,9 |

22,7 |

21 |

66,7 |

14,9 |

33,3 |

31,8 |

|

|

Якуты |

83,6 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

14,3 |

|

|

Неолит Прибайкалья |

94,7 |

0 |

9,5 |

4,8 |

31,9 |

13,4 |

28,6 |

23,1 |

5 |

|

|

Бронзовый век Прибайкалья |

92,3 |

0 |

4,8 |

19 |

25 |

13 |

23,5 |

26,7 |

15,8 |

|

Примечание. 1 – лопатообразная форма верхних резцов; 2 – редукция верхнего латерального резца; 3, 4 – соответственно четырех- и шестибурковый тип первых нижних моляров; 5, 6 – соответственно четырех- и трехбугорковый тип вторых нижних моляров; 7 – дистальный гребень тригонида; 8 – коленчатая складка метаконида; 9 – бугорок Карабелли.

Итоги кластеризации.

Серии Корейского п-ова: 1 – палеолит, 2 – неолит, 3 – железный век, 4 – период трех ранних государств, 5 – эпоха Корё-Чосон, 6 – современность; Сибири: 7 – тувинцы, 8 – эвенки, 9 – хакасы, 10 – монголы, 11 – ульчи, 12 – орочи, 13 – шорцы, 14 – якуты, 15 – буряты, 16 – неолит Прибайкалья, 17 – бронзовый век Прибайкалья.

ное население Сибири. Полученные результаты можно также рассматривать в качестве подтверждения гипотезы о существовании некоего популяционного «вакуума» на Корейском п-ове, когда была нарушена преемствен- ность между древнейшим и более поздним населением региона [Там же; Ким Джон Хак, 1985].

Заключение

Сравнительное изучение одонтологии древнего и современного населения Корейского п-ова позволило получить дополнительные свидетельства в пользу гипотезы о возможном участии сибирских популяций в этногенезе корейского народа. Для дальнейшей разработки этой проблемы желательно привлечение материалов по юго-восточным регионам Азиатского материка, чтобы рассмотреть имеющиеся данные на более широком антропологическом фоне.