Некоторые особенности патоморфоза шизофрении (по данным эпидемиологического исследования)

Автор: Рукина Наталья Юрьевна, Голдобина О.А.

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Социальная психиатрия

Статья в выпуске: 6 (57), 2009 года.

Бесплатный доступ

Проведено сравнительное клинико-катамнестическое исследование всех пациентов с диагнозом «шизофрения», находившихся на лечении в условиях круглосуточного стационара КГУЗ «Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница им. Ю. К. Эрдмана» в 1987 г. (n=503) и 2007 г. (n=732). За указанный временной интервал выявлено значительное изменение социальной адаптации больных, о чем свидетельствует увеличение (в 1,7 раза) доли инвалидов и числа лиц, лишенных дееспособности (в 9 раз). Отмечено изменение клинико-динамической характеристики шизофренического процесса: увеличение (с 4,64 % в 1987 г. до 20,29 % в 2007 г.) удельного веса психопатоподобной симптоматики в клинике параноидной шизофрении и связанный с этим рост (в 1,5 раза) числа регоспитализаций пациентов в психиатрический стационар, а также увеличение распространенности коморбидности шизофрении с химическими аддикциями.

Шизофрения, клиника, патоморфоз

Короткий адрес: https://sciup.org/14295390

IDR: 14295390 | УДК: 616.895.8-036-08

Текст научной статьи Некоторые особенности патоморфоза шизофрении (по данным эпидемиологического исследования)

Проведено сравнительное клинико-катамнестическое исследование всех пациентов с диагнозом «шизофрения», находившихся на лечении в условиях круглосуточного стационара КГУЗ «Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница им. Ю. К. Эрдмана» в 1987 г. (n=503) и 2007 г. (n=732). За указанный временной интервал выявлено значительное изменение социальной адаптации больных, о чем свидетельствует увеличение (в 1,7 раза) доли инвалидов и числа лиц, лишенных дееспособности (в 9 раз). Отмечено изменение клинико-динамической характеристики шизофренического процесса: увеличение (с 4,64 % в 1987 г. до 20,29 % в 2007 г.) удельного веса психопатоподобной симптоматики в клинике параноидной шизофрении и связанный с этим рост (в 1,5 раза) числа регоспитализаций пациентов в психиатрический стационар, а также увеличение распространенности коморбидности шизофрении с химическими аддикциями. Ключевые слова : шизофрения, клиника, патоморфоз.

SOME PECULIARITIES OF PATHOMORPHOSIS OF SCHIZOPHRENIA (ACCORDING TO DATA OF EPIDEMIOLOGICAL INVESTIGATION). N. Yu. Rukina*, O. A. Goldobina. Headquarters of Altai Krai in Health Care and Pharmaceutical Activity. Papanintsev street, 126, 656031, Barnau., Yu. K. Erdman Altai Krai Mental Hospital. Suvorova street, 13, 656922, Barnaul. Comparative clinical-catamnestic investigation of all patients diagnosed with schizophrenia being under therapy at the twenty-four-hour institution Yu. K. Erdman KSIH Altai Krai Clinical Mental Hospital in 1987 (N=503) and 2007 (n=732) has been carried out. For indicated time interval, significant change of social adaptation of patients has been revealed that is testified by increase (as much as 1,7 times) of portion of disabled persons and number of incapacitated persons (as much as 9 times). Change of clinical dynamic characteristic of the schizophrenic process has been noted: increase (from 4,64 % in 1987 to 20,29 % in 2007) of specific weight of psychopathlike symptoms in clinic of paranoid schizophrenia and associated with this growth (as much as 1,5 times) of number of repeated hospitalizations of patients in psychiatric institution as well as increase of prevalence of co-morbidity of schizophrenia with chemical addictions. Key words: schizophrenia, clinic, pathomorphosis.

Вопросу изменения клинической картины шизофрении в последние десятилетия уделяется большое внимание. Согласно мнению ряда авторов [2—5], облик данного вида патологии существенно изменился, что связано с разнообразными факторами – биологическими, средовыми, терапевтическими. Проявлениями патоморфоза шизофрении являются обеднение, стертость клинической картины данного вида патологии, редуцирование приступов, нивелирование психопатологических симптомов, рост распространенности в клинике менее характерной, диагностически неспецифической симптоматики [1, 6]. Однако имеющиеся литературные данные не систематизированы и по ряду аспектов противоречивы.

Высокая распространенность шизофрении, многообразие клинических проявлений и их изменение под влиянием различных факторов, трудности в диагностике и, соответственно, в выборе адекватного лечения, социальная дезадаптация пациентов определили актуальность изучения закономерностей изменения клинической картины шизофрении.

На базе КГУЗ Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница им. Ю. К. Эрдмана (АККПБ) проведено сравнительное клини-ко-катамнестическое исследование всех пациентов с диагнозом «шизофрения», пролеченных в условиях круглосуточного стационара в 1987 и 2007 гг. Одна из целей данной работы – анализ влияния социально-экономических факторов, изменившихся психофармакотерапевти-ческих подходов на клинику и течение шизофрении.

В 1987 г. в условиях круглосуточного стационара с диагнозом «шизофрения» было пролечено 503 пациента (212 женщин и 291 мужчина), в 2007 г. таких больных было 732 (354 женщины и 378 мужчин). Средний возраст пациентов в 1987 г. составил 39,0±12,5 года, в 2007 г. – 38,98±14,1 года.

Средняя длительность заболевания в первой группе – 10,69±8,23 года, во второй группе – 14,52±10,6 года. Средний возраст начала заболевания у пациентов в 1987 г. составил 26,41±9,99 года, в 2007 г. – 24,39±10,07 года. Различия в сравниваемых группах недостоверны, т. е. группы равнозначны по демографическим показателям, что делает возможным проведение их дальнейшего сравнения.

Проведено сравнительное изучение образовательного уровня, трудовой и семейной адаптации пациентов анализируемых групп (табл.). Как видно из таблицы, сравниваемые группы пациентов имели существенные различия по социальным показателям, характеризующим их адаптационные возможности.

Таблица

Социальная характеристика пациентов в 1987 и 2007 гг.

|

Социальный показатель |

1987 г. |

2007 г. |

Достоверность различий (p) |

||

|

абс. (n=503) |

% |

абс. (n=732) |

% |

||

|

Образование |

недос- |

||||

|

Высшее |

59 |

11,73 |

104 |

14,21 |

товерно |

|

Неполное высшее Среднее |

13 |

2,58 |

57 |

7,79 |

<0,05 <0,05 |

|

специальное |

99 |

19,68 |

208 |

28,42 |

|

|

Среднее |

173 |

34,39 |

142 |

19,4 |

<0,05 |

|

Неполное среднее |

85 |

16,9 |

155 |

21,17 |

недостоверно |

|

Начальное |

70 |

13,92 |

17 |

2,32 |

<0,05 |

|

Надомное обучение Обучение по вспомога- |

0 |

0 |

24 |

3,28 |

<0,05 |

|

тельной программе |

0 |

0 |

19 |

2,59 |

<0,05 |

|

Не имеют образования |

4 |

0,8 |

6 |

0,82 |

недостоверно |

|

Трудовой статус Работают |

182 |

36,18 |

58 |

7,92 |

<0,05 |

|

Не работают |

311 |

61,83 |

645 |

88,12 |

<0,05 |

|

Учащийся |

10 |

1,99 |

29 |

3,96 |

недостоверно |

|

Инвалид 1-й группы |

8 |

1,59 |

26 |

3,55 |

недостоверно |

|

Инвалид 2-й группы |

226 |

44,93 |

541 |

73,91 |

<0,05 |

|

Инвалид 3-й группы |

15 |

2,98 |

8 |

1,09 |

недостоверно |

|

Инвалид детства |

0 |

0 |

26 |

3,55 |

<0,05 |

|

Не имеют инвалидности |

254 |

50,5 |

131 |

17,9 |

<0,05 |

|

Работающий инвалид |

28 |

5,57 |

34 |

4,65 |

недос- |

|

Не работают без офор- |

товерно |

||||

|

мления инвалидности |

92 |

18,29 |

70 |

9,56 |

<0,05 |

|

Семейное положение Женат (замужем) |

186 |

36,98 |

82 |

11,2 |

<0,05 |

|

Разведен(а) |

65 |

12,92 |

166 |

22,68 |

<0,05 |

|

Холост/не замужем |

208 |

41,35 |

443 |

60,52 |

<0,05 |

|

Вдовец/вдова |

33 |

6,56 |

22 |

3,0 |

<0,05 |

|

Гражданский брак |

11 |

2,19 |

19 |

2,6 |

недостоверно |

|

Дееспособность сохранена |

496 |

98,61 |

638 |

87,16 |

<0,05 |

|

Решением суда при знан недееспособным |

7 |

1,39 |

94 |

12,84 |

<0,05 |

|

Постоянно проживают Один(а) |

79 |

15,7 |

109 |

14,89 |

недостоверно |

|

В своей семье |

207 |

41,15 |

105 |

14,34 |

<0,05 |

|

С родителями |

138 |

27,44 |

405 |

55,33 |

<0,05 |

|

У родственников |

52 |

10,34 |

100 |

13,66 |

недос- |

|

(детей) |

товерно |

||||

|

В доме-интернате |

27 |

5,37 |

13 |

1,78 |

<0,05 |

В 2007 г., в сравнении с 1987 г., удельный вес работающих сократился в 4,6 раза, рост числа инвалидов составил 1,7 раза, почти в 2 раза сократилась категория «неработающих без оформления группы инвалидности». Произошедшее достоверное увеличение доли инвалидов и снижение числа работающих за прошедший 20-летний временной интервал, на наш взгляд, является одним из проявлений отрицательного патоморфоза шизофрении.

Изменился также семейный статус пациентов. В 2007 г. в 1,8 раза увеличилась доля разведенных; уменьшение удельного веса боль- ных, проживающих в семьях, и лиц, никогда не вступавших в брак, составило 2,8 и 1,5 раза соответственно.

В 1987 г. на лечении в стационаре находилось достоверно большее число больных шизофренией, постоянно проживающих в домах-интернатах. Как известно, в психоневрологические дома-интернаты помещают социально дезадаптированных пациентов, зачастую тех, у кого в результате имеющего психического расстройства сформировался выраженный эмоционально-волевой и/или органический дефект личности.

Достоверное снижение числа лиц, оформленных в дом-интернат, может быть отчасти объяснено изменением клинической характеристики болезненного процесса, позволившей большей части пациентов постоянно проживать вне стен социальных учреждений. Однако за указанный временной интервал в АККПБ было развернуто 40 коек сестринского ухода, выполняющих социальную функцию, и их востребованность нарастает. Социальные койки или койки сестринского ухода в АККПБ были введены в связи с тем, что родные и близкие по какой-либо причине были не в состоянии ухаживать за больным родственником. Хотя чаще всего это были пациенты, которые не имели родных и близких, а порой и собственного жилья, при этом социальные навыки и/или навыки самообслуживания в связи с заболеванием у них были утрачены. Такие пациенты находились в стационаре на период оформления документов и ожидания путевки для проживания в доме-интернат е. В психиатрический стационар поступают пациенты с обострением хронического психического расстройства или с впервые возникшим острым состоянием, требующим госпитализации. Соответственно, больные, постоянно проживающие в домах-интернатах, могут быть помещены в стационар только при условии обострения психического расстройства. Следовательно, можно предположить, что в 1987 г. у пациентов в домах-интернатах чаще возникали обострения шизофрении, а в 2007 г. ремиссии у вышеуказанной категории больных стали более устойчивы и длительны, что может быть проявлением изменения динамической составляющей болезненного процесса.

Однако для получения объективных данных по этому вопросу необходимо проведение исследовательской работы среди контингента лиц, проживающих в интернатных учреждениях, что не являлось целью настоящего исследования.

По результатам проведенной исследовательской работы в 2007 г. в 9 раз увеличился удельный вес больных шизофренией, лишенных дееспособности. Однако, на наш взгляд, увеличение числа недееспособных нельзя рас- сматривать как факт, указывающий на неблагоприятное течение шизофрении. Скорее, это следствие повышения юридической грамотности населения, проявление изменившегося отношения к психически неполноценным людям. В последние годы возросло количество родственников больных шизофренией, стремящихся к лишению их дееспособности с целью свободного распоряжения имуществом, зачастую в своих интересах, а не в интересах пациента. Лишение дееспособности в значительной степени ограничивает права пациентов, зачастую способствует усилению их социальной беспомощности, что, в свою очередь, накладывает отпечаток на дальнейшее течение заболевания. Поэтому увеличение числа недееспособных среди больных шизофренией в 2007 г. может быть рассмотрено как фактор, способствующий отрицательному патоморфозу.

В результате проведенного сравнительного анализа образовательного уровня пациентов установлено, что в 2007 г. достоверно увеличился удельный вес лиц, имеющих неполное высшее и среднее специальное образование, число пациентов со средним и начальным образованием значительно сократилось. Появилась категория больных, получающих образование по вспомогательной программе и на дому.

Получение образования на дому и по вспомогательной программе, на наш взгляд, является положительным фактором, свидетельствующим о сохранившейся способности к обучению страдающих шизофренией детей, что в значительной степени повышает их адаптационные возможности. Возможно, данному процессу способствовали изменения клиники и течения шизофрении, позволившие больным получать тот или иной вид образования.

Существенные различия в уровне образования являются также отражением общей тенденции к получению высшего и среднего профессионального образования. Однако отрицательным является факт того, что часть пациентов, несмотря на изначальное стремление к получению высшего образования, так и не смогли его завершить. Возможно, причиной стала болезнь, но нельзя исключить неблагоприятное влияние социальных факторов, таких как недостаточный уровень доходов в семьях больных. Родители заболевшего ребенка в части случаев были не в состоянии оплачивать его обучение и лечение современными дорогостоящими препаратами.

Согласно проанализированной медицинской документации, в 2007 г. существенно (с 8,97 % в 1987 г. до 27,75 % в 2007 г.) увеличилось число пациентов, в семьях которых имели место неблагоприятные материально-бытовые условия и связанные с этим напряженные отношения.

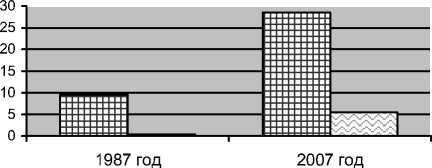

За указанный временной интервал значительно возросла коморбидность шизофрении с различными химическими аддикциями (злоупотребление спиртными напитками, употребление наркотических и других психоактивных веществ) (рис. 1).

н алкоголизм □ наркомания

Рис. 1. Динамика распространенности коморбидности шизофрении с химическими аддикциями в 1987 и 2007 гг.

Как видно из представленной диаграммы, в 1987 г. было 48 (9,54 %) больных, злоупотребляющих спиртными напитками (41 мужчина и 7 женщин); 2 (0,4 %) пациентки употребляли наркотические и/или другие психоактивные вещества. В 2007 г. злоупотребляющих спиртными напитками было уже 209 человек (28,55 %), из них 161 мужчина и 48 женщин; употребляющих наркотические и/или другие психоактивные вещества – 40 (5,47 %), из них 32 мужчины и 8 женщин. Различия в группах достоверны (p<0,05).

Увеличение коморбидности шизофрении с теми или иными химическими аддикциями изменило клинико-динамическую характеристику болезненного процесса. При детальном анализе клинической картины параноидной формы шизофрении в анализируемый период времени была выявлена существенная трансформация психоза в сторону достоверного увеличения удельного веса психопатоподобных расстройств – с 4,64 % в 1987 г. до 20,29 % в 2007 г. Клинически обусловленная склонность пациентов с психопатоподобной симптоматикой к несоблюдению режима терапии, нарушениям поведения обусловила значительный (в 1,5 раза) рост числа регоспитализаций.

Таким образом, в результате проведенного исследования получены данные, свидетельствующие об изменении образовательного уровня и социального статуса больных шизофренией, клинико-динамической характеристики данного вида патологии. Указанные изменения могут являться следствием сочетанного влияния изменившихся социально-экономических факторов и психофармакотерапевтических подходов.

Изложенное обусловливает актуальность совершенствования работы, направленной на повышение социальной и трудовой адаптации больных шизофренией, гармонизацию их внутрисемейных взаимоотношений. К психосоци- альной реабилитации пациентов необходимо более широко привлекать психологов, психотерапевтов, социальных работников.

Работа клиник первого психотического эпизода, психообразовательные занятия для больных и их родственников, семейная психотерапия, коммуникативная групповая терапия, а также различные формы стимулирования активности пациентов, в том числе через работу реабилитационных клубов и кружков, могут являться значимыми составляющими лечебнореабилитационного процесса, в значительной степени повышающими его эффективность.