Некоторые особенности погребальной практики андроноидного населения Барабы (могильник Тартас-1, группа б)

Автор: Гришин А.Е.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XIII, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521329

IDR: 14521329

Текст статьи Некоторые особенности погребальной практики андроноидного населения Барабы (могильник Тартас-1, группа б)

В погребальной практике используется набор «шаблонных» действий, применяемых наиболее часто. Но существует набор «чрезвычайных» (нешаблонных, нетипичных) манипуляций, которые по различным причинам реализуются реже. Причинами отступления от типичного ритуального сценария могут быть обстоятельства и время смерти, социальный статус покойного, локальные особенности обряда и т.п. Фиксация и изучение следов «чрезвычайных» вариантов практики иногда помогает в реконструкции семантики и типичных элементов обряда. В статье речь пойдет о нетипичных вариантах погребальной практики андроноидного населения (могильник Тартас-1 – группа Б). К ним отнесено специфическое положение рук покойного и необычное размещение некоторых категорий сопроводительного инвентаря. Кроме того, предлагается гипотеза семантики наблюдаемых специфических черт. Результаты данного анализа носят предварительный характер, поскольку памятник исследован приблизительно на 1\3. Итогам работы на памятнике посвящен ряд статей, опубликованных в сборниках материалов Итоговых сессий ИАЭТ СО РАН [Молодин, Парцингер, Гришин и др., 2007, в наст. т.; и др.]. Поэтому здесь опущено описание памятника и некоторые его характеристики.

Группа Б – андроноидная, самая массовая на данный момент из 4-х групп комплексов, выделенных на могильнике. Выборка сформирована из погребений, где основной тип позы захороненного восстановим – 85 могил, 98 индивидуумов. Могильные ямы ориентированы по линии ВСВ-ЗЮЗ, В-З, погребенные – головой на ВСВ, В. Ямы в плане короткие, но широкие, т.к. рассчитаны на помещение тела человека в типичной для группы позе – на боку, с подогнутыми в коленях ногами. 41 погребенный был уложен на правый бок, 59 - на левый. Руки были согнуты в локтях, кисти лежали ладонями друг к другу напротив лица («шаблонная» позиция). В ряде случаев фиксируется подогнутость пальцев внутрь ладони. Различны степень скорченности скелета и согнутости ног в коленях и их положение по отношению к туловищу погребенного. Детских скелетов в выборке 49, подростковых - 5, взрослых людей – 44. Определения возраста

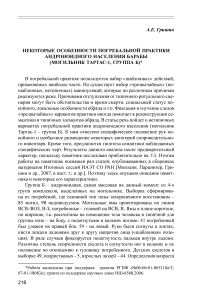

Рис. 1. Тартас-1. Планы погребений №122 ( А ), №117 ( Б) и костяные предметы из погребений №108 ( 1 ), №117 ( 2 ), №121 ( 3 ).

даны в приближенном виде, информация по полу не дается, т.к. антропологический анализ, проводимый к.и.н. Д.В. Поздняковым, охватывает пока только часть коллекции. Погребения чаще одиночные, реже встречается по 2-5 индивидуумов в камере. В одном коллективном комплексе умершим могли придавать различные позы (правый-правый бок, левый-левый бок, правый-левый бок – рис. 2, А ). Также практиковалась ингумация кремированных на стороне останков умершего [Там же]. Погребения расположены рядами, ориентированными по линии С-Ю или ЮВ-СЗ. Обязательным является помещение керамического сосуда в изголовной (восточной) части могилы.

Положение рук «обхват» (рис. 1 А , Б ; 2 А ) . В 12-ти комплексах зафиксировано положение рук, которое могло возникнуть в ситуации, когда погребенный охватывал какой-то не дошедший до нас органический предмет сопроводительного инвентаря, помещенный перед его туловищем. В подобной позе лежат 16 захороненных (11 детей, 1 подросток, 5 взрослых). Причем во всех коллективных комплексах руки умерших были уложены исключительно подобным образом (2 парных детских, 1 коллективный – взрослый, подросток, и 2 младенца – рис. 2 Б ).

Подтверждением того, что какие-то предметы (или предмет) действительно были между руками, является следующее. В погребении №122 напротив груди захороненного была зафиксирована область грунта малинового цвета (рис 1 А ). В могиле №164 между лучевыми костями рук обнаружена 1-я фаланга лошади (определения костей животных сделаны к.б.н. С.К. Васильевым), а в комплексе №117 в подобном положении находятся астрагалы овцы-козы (рис. 1 Б ). Аналогичное положение рук также встречалось на могильниках Черноозерье 1 [Генинг, Стефанова, 1994, с. 13, 14, 60, рис. 26] и Сопка-2/5 (№625).

Костяные предметы в руке или у лица умершего (рис. 1 Б , 1-3 ; 2) . У погребенных детей, подростков (10 фактов) и взрослого, в районе кистей или в непосредственной близости от них обнаружены 1-е фаланги лошадей или коровы («бабки» - 6 фактов – рис. 1- 1 ), комплекты таранных костей овец-коз («астрагалы» - 4 наблюдения – рис. 1- 2 ), кости рыбы (1 случай). Отметим, что во всех трех случаях, когда предмет располагался непосредственно среди фаланг кисти, он находился среди костей правой руки (рис. 2 Б ). В 6-ти комплексах предметы лежали непосредственно у челюстей или около лица. В погребении №121 бабка находится на костяной ложке и расположена у челюстей (рис. 1 3 ; 2 А ). Ложка с двумя астрагалами обнаружена также в нарушенном погребении №233, где ее положение относительно черепа невозможно реконструировать. Комплект астрагалов и фаланга находились между лучевыми костями рук (№№117 – рис. 1 Б ; 164). Для детских погребений группы Б в целом характерно помещение скоплений астрагалов в стороне от туловища (куда повернуто лицо) и в изголовной части могил. Иногда эти предметы образуют комплекс с керамическими сосудами (рис. 1 Б ). Компактность скоплений астрагалов, ве-

Рис. 2. Тартас-1. Планы погребений №121 ( А ) и №41 ( Б ).

роятно, подразумевает их первоначальное помещение в несохранившуюся органическую емкость.

Предположим, что предмет у рта (на ложке) подразумевает символическое питание умершего в один из моментов ритуального цикла. В такой позиции мы наблюдали астрагалы барана, фаланги лошади и коровы. Расположение предмета в руке подразумевает, что умерший должен себя кормить сам, т.е., вероятнее всего, после завершения ингумации, уже в «ином» мире. Помещение астрагалов и бабок у лица можно рассматривать как вариант того же действия, только менее очевидный. Иногда интересующие нас предметы находились рядом с сосудом, образуя единый

(вероятно, «пищевой») комплекс предметов. Можно допустить, что эту же семантическую нагрузку имеют астрагалы и бабки из погребений условно федоровской (№41 – рис. 2 Б ) и андроноидной группы А могильника Тартас-1. В последнем случае скопления астрагалов помещены между туловищем и рукой умерших детей, лежащих вытянуто на спине (например, №126, 128).

Обобщение всех наблюдений (бабка \ астрагал - ложка - кисть - рот), указывает на то, что астрагалы, фаланги, реже рыба, являлись символической пищей для умерших. Хотя вариативность практики допускала различное положение данных предметов в комплексах. Астрагалы и фаланги могли символизировать, например, животную особь или стадо, которые сопровождают умершего при переходе, и \ или обеспечивают его инобытие, и \ или обозначают опосредованное участие в тризне вместе с родственниками. Помимо астрагалов обязательной сопроводительной пищей являлось и содержимое сосудов. Подчеркнем, что зафиксированные действия теснее всего связаны с обрядом погребения детей и подростков. Вероятно, обозначать при погребении взрослых таким способом пищу (или животных) не было необходимости. Перспективен анализ самих костяных предметов: изучение следов на них (часть астрагалов имеют сквозные или глухие отверстия, следы на гранях, орнамент); определение принадлежности к одной или нескольким особям, а также анализ количества изделий в комплексах. Выдвинутая гипотеза никак не отрицает и наиболее распространенной игровой интерпретации данных вещей в детских могилах. Теоретически эти предметы могли использоваться и в игре, и в ритуальной практике, и в быту (счетные жетоны для скота) в рамках одной культурной традиции (напр., [Молодин, Ефремова, 1998, с. 306]). Их значение, в зависимости от ситуации и контекста, могло меняться. Такой вариант совмещения счетной и ритуальной функции костей можно предположить и в рассмотренных комплексах – количество костяных предметов символизирует число и вид сопровождающих \ поедаемых \ жертвенных животных. Кроме того, на Тартасе-1 обнаружен комплекс астрагалов, уложенных в межмогильном пространстве (объект 32). Это, вероятно, указывает на то, что таранные кости овцы-козы использовались в поминальном цикле в том же символическом значении, которое мы попытались реконструировать. Возможно, это своеобразный аналог жертвенным комплексам, известным на многих андроновских памятниках обширной территории (напр., [Матвеев 1998, с. 204-216]).

Астрагалы и бабки в захоронениях кротовской культуры (Сопка-2/4-5) встречаются у взрослых и у детей, но у последних гораздо чаще. Собственно, в позднекротовских комплексах Сопки-2/5 и Тартаса-1 эта категория инвентаря становится практически детской. Но контекстов, являющихся поводом трактовать астрагалы и бабки как символическую пищу, нет. На могильниках ЕК-II\2 и Черноозерье-1 подобные предметы являются массовым материалом. Здесь зафиксированы схожие контексты их распо- 220

ложения, в том числе вместе с костяной ложкой и сосудами [Матющен-ко, 2004, с. 50, рис. 60; с. 77, рис. 102; с. 112, 113; рис. 162; с. 128, 129, рис. 190; Генинг, Стефанова, 1994, с.13, 39, рис. 5; с. 16, с. 45]. Эти аналогии в очередной раз подчеркивают эпохальную и культурную близость этих крупнейших могильников андроновского времени Обь-Иртышья.

Сбор подобных контекстов в материалах других памятников продолжается. Наиболее перспективен поиск аналогий из собственно андроновских комплексов. В результате мы сможем оценить зафиксированную погребальную специфику как андроноидную, или как общую для всей андро-новской культурно-исторической общности.