Некоторые параллели между библейским повествованием о притеснении евреев и историческим контекстом Египта эпохи Нового царства

Автор: Порубаев Филипп Викторович

Журнал: Христианское чтение @christian-reading

Рубрика: Библеистика

Статья в выпуске: 5 (94), 2020 года.

Бесплатный доступ

В то время как значительная часть современных исследователей отвергает историчность исхода, данная статья указывает на наличие некоторых параллелей между повествованием книги Исход о притеснении евреев и историческим контекстом Египта эпохи Нового царства. Так, настенные надписи и изображения из захоронений знатных египтян эпохи Нового царства свидетельствуют об использовании военнопленных семитов в качестве рабочих в поле и при изготовлении глиняных кирпичей. Этот факт, а также представленная на упомянутых изображениях технология изготовления кирпичей перекликается с тем, что описано в первых главах книги Исход. Кроме того, упомянутые в Исх 1:11 города запасов ( ᶜārê miskᵉnôṯ ), истолкованные как складские помещения, а не независимые города, могут быть соотнесены с хозяйственными строениями, наличие которых археологически зафиксировано в Верхнем и Нижнем Египте при 18-й и последующих династиях. Наконец, имена некоторых библейских персонажей, упомянутые в книге Исход, имеют египетское происхождения и восходят к эпохе Нового царства. Данные факты свидетельствуют в пользу того, что библейское повествование о притеснении евреев должно быть связано с контекстом Египта указанной эпохи. Статья актуальна для русскоязычной аудитории, так как тема библейской археологии недостаточно подробно освещена в отечественной литературе.

Исход, притеснение, новое царство, города запасов, библейская археология, рехмир, яхмос, папирусы анастази, тель эль-ретаба, тель эль-даба, аварис, библейские имена

Короткий адрес: https://sciup.org/140250820

IDR: 140250820 | DOI: 10.47132/1814-5574_2020_5_81

Текст научной статьи Некоторые параллели между библейским повествованием о притеснении евреев и историческим контекстом Египта эпохи Нового царства

Дискуссия об историчности библейского повествования о пребывании евреев в Египте и их исходе ведется достаточно активно на протяжении нескольких последних десятилетий. Некоторые исследователи, такие как И. Финкельштейн и А. Мазар, указывают на определенные сложности в согласовании библейского текста с данными археологии, занимая более (Финкельштейн) или менее (Мазар) критическую позицию [Finkelstein, Mazar, 2007, 35–66]. Другие, такие как Б. Вуд, Г. Гедике, указывают на возможность согласования данных Священного Писания и современной археологии [Wood, 2009; Юревич, 2009; Порубаев, 2019b]. Выполненный в данной статье поиск соответствий между библейским повествованием и историческим контекстом Египта в эпоху Нового царства, в которую исход как раз и мог произойти, вносит свой вклад в продолжение упомянутой дискуссии.

Историческим периодом, на котором данная статья концентрирует свое внимание, является эпоха Нового царства (18–20-я династии, 1550–1069 гг. до Р. Х.). Ей предшествовал Второй переходный период (13–17-я династии, 1786–1500 гг. до Р. Х.), значительная часть которого отмечена правлением гиксосов (династии 15–16, 1648– 1500 гг. до Р. Х.), народа семитского происхождения, который был изгнан из Египта после пришествия к власти 18-й династии. Новому царству соответствует период поздней бронзы сиро-палестинской хронологии (1550-1200гг. до Р.Х.)1. Учитывая, что исследуемые в статье данные принадлежат хронологическому промежутку в пять столетий, здесь не поднимается вопрос о дате исхода или выборе между так называемыми теориями раннего и позднего исхода [Юревич, 2011]. Статья указывает на наличие конкретных перекличек между текстом Священного Писания и археологическими данными, которые свидетельствуют о тесной связи между библейской историей и контекстом эпохи Нового царства.

Ранее было показано, что во II тыс. до Р. Х. в Египте имело место значительное семитское присутствие, что засвидетельствовано археологическими данными из таких селений в дельте Нила, как тель Эль-Даба, тель Эль-Масхута, тель Эль-Ретаба, тель Эль-Йехудья и некоторых других менее исследованных селений [Порубаев, 2019a]. Оказывается, что археологические данные позволяют указать на конкретные связи между библейским описанием исхода и археологией во вторую половину II тыс. до Р. Х., в эпоху Нового царства. Как излагает первая глава книги Исход, положение евреев в Египте изменилось кардинальным образом после того, как к власти пришел новый фараон, «который не знал Иосифа» (Исх 1:8), который стал притеснять евреев, изнуряя их работой «над глиной и кирпичами» и различными полевыми работами (Исх 1:14). Данная статья показывает, что такие египетские источники эпохи Нового царства, как надгробные изображения и некоторые тексты, имеют существенные параллели с библейским повествованием о притеснении.

Статья состоит из трех разделов. Первый посвящен анализу свидетельств об использовании в Египте семитов в качестве рабочей силы. Источником информации здесь являются изображения из захоронений Яхмоса, сына Эбены, и Рехмира, приближенного Тутмоса III, а также письменные источники (папирусы Анастази2). Второй раздел посвящен анализу значения еврейского словосочетания «города запасов» и археологических данных, которые могут быть с ним связаны. Третья часть статьи посвящена встречающимся в книге Исход именам собственным, которые имеют египетскую этимологию.

Свидетельства об использовании семитов

в качестве рабочих в Египте

Одним из основных источников рабочей силы в эпоху Нового царства были военнопленные. Взятие военнопленных в имперский период хорошо зафиксировано в частных и царских монументах. Например, Яхмос, сын Эбены, в своей автобиографии, высеченной на стенах его захоронения в Эль-Кабе, утверждает, что он лично брал в плен противников, и некоторых из них фараон ему возвращал в качестве подарка:

Затем Шарухен находился в осаде в течение трех лет. Его величество разграбил его и взял оттуда трофеи: двух женщин и одного работника. Затем мне были отданы золотые ценности, а мои пленники были мне дарованы в качестве рабов [Lichtheim, 1976, 13].

В частности, Яхмос повествует, что брал пленников в сражениях во время похода Тутмоса I в Сирию:

После этого его величество проследовал к Ретьену, чтобы излить свой гнев на эти земли. Когда его величество достиг Нахрина, его величество обнаружил, что враг выстраивал войска. Тогда его величество полностью уничтожил их. Бесчисленными были оставшиеся в живых пленники, которых его величество получил в своих победах [Lichtheim, 1976, 14].

Фараоны Тутмос III, Аменхотеп II, Эхнатон, Тутанхамон, Сети I и Рамсес II следовали примеру Тутмоса I и уводили в Египет мирное семитское население, о чем свидетельствуют стела из Мемфиса, рельефы из Карнака, Лейденский папирус 348 [Ho^meier, 1996, 113–114].

Военнопленные направлялись на различные работы, такие, например, как изготовление кирпичей или работы в поле. Так, иностранцы, как это известно из изображений в захоронениях периода Нового царства, активно привлекались к различным сельскохозяйственным работам. Среди иностранцев на полях появляются и семиты. Это происходит, вероятно, не позднее 18-й династии, так как начиная с правления Тутмоса III стали происходить масштабные депортации военнопленных из Леванта. Работники при этом часто воспринимаются как собственность фараона [Ho^meier, 1996, 115].

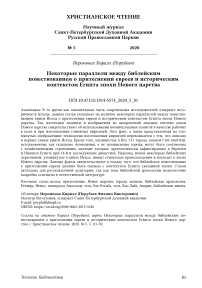

В захоронении Рехмира, визиря Тутмоса III (1479–1425 гг. до Р. Х.), расположенном в Шейх-Абд-эль-Курна в Верхнем Египте, есть настенные рельефы, которые изображают рабов, занятых изготовлением кирпичей. Как видно на Рис. 1, здесь представлены

Рис. 1. Сцена изготовления кирпичей.

Изображение из захоронения Рехмира, визиря Тутмоса III (ок. 1479–1425 гг. до Р. Х.) [Benderi^er]

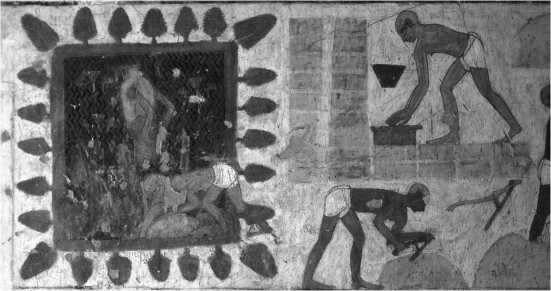

Рис. 2. Сцена изготовления кирпичей.

Надсмотрщик-египтянин (в правом верхнем углу).

Изображение из захоронения Рехмира, визиря Тутмоса III

(ок. 1479–1425 гг. до Р. Х.) [Benderi^er]

основные этапы процесса: для изготовления кирпичей работники брали из Нила воду и глину, которые затем смешивались с рубленой соломой. После этого смесь передавали другим работникам, которые из нее изготавливали кирпичи при помощи деревянного шаблона-формы, после чего результат выкладывался на солнце для просушки [Benderi^er]. Изображен здесь также и надсмотрщик-египтянин, который держит в руках прут (см. Рис. 2). Сопровождающая надпись, относящаяся к производящим кирпичи рабочим, говорит:

Пленники, которых его величество привел для работ в храме Амона3 [Breasted, 1906, 293].

Еще одна найденная в захоронении надпись, относящаяся к работникам с тканью, говорит, что среди рабочих были взятые в плен во время проведения фараоном военных кампаний на юге (то есть в Нубии) и на севере (то есть в Сирии и Ханаане):

[Рехмир, выполняющий инспекцию в мастерской] в Карнаке [и невольников], которых его величество увел в плен после своих побед в южных и северных землях… [Davies, 1943, 47].

Помимо этого известно, что египетские тексты II (а также III) тысячелетия до Р. Х. говорят об установлении определенных квот и заданий, которые возлагались на изготовителей кирпичей [Kitchen, 1976, 141-144]. Например, папирус Анастази III зафиксировал записи начальников бригад по изготовлению кирпичей, их цели, квоты и неудачи. Он содержит письмо, которое начальник работ написал после выполнения заданного плана и с гордостью говорил в нем об успехе своей бригады:

...всего: 12 строительных дней. Более того, люди изготавливают кирпичи... и приносят их для работы в дом. Они выполняют свою квоту кирпичей ежедневно.

Я не медлю с работами в новом доме [Caminos, 1954, 106].

Другой же надсмотрщик, напротив, как сообщает папирус Анастази IV, жаловался, что у него не было ни рабочих, ни соломы:

Я нахожусь в Кенкененто, не обеспеченный, и здесь нет ни людей, способных изготавливать кирпичи, ни соломы поблизости. Предметы, что я принес в качестве самого необходимого, исчезли, несмотря на то, что здесь нет ослов, чтобы украсть их [Caminos, 1954, 188].

Как видно, существуют определенные переклички между использованием в Египте военнопленных в качестве рабочей силы и повествованием книги Исход. Во-первых, факт использования военнопленных на полевых работах перекликается с отрывком Исх 1:14, согласно которому евреи принуждались «ко всякой работе полевой». Во-вторых, настенные изображения из захоронения Рехмира и тексты, содержащиеся в папирусах Анастази, которые описывают некоторые детали процесса изготовления кирпичей, также перекликаются с Исх 1 и Исх 5. Библейский текст говорит о том, что занятие евреев заключалось именно в работе «над глиною и кирпичами» (Исх 1:16), что для изготовления кирпичей использовалась солома (Исх 5:7–13). Книга Исход упоминает наличие определенной дневной квоты (Исх 5:8), а также присутствие «приставников», которые следили за выполнением работ (см. Исх 1:11; 5:6–13). Кроме того, многоликий характер народов, которых египтяне брали в плен в эпоху Нового царства, может быть отражен в Исх 12:38, где упоминается «множество разноплеменных людей», которые вышли из Египта вместе с Израилем.

С другой стороны, согласно библейскому повествованию, Моисей и его соплеменники не были военнопленными, в то время как египетские источники, как показано, говорят преимущественно о рабочих, которые были пленены в результате военных кампаний. Можно предположить, что изгнание династии гиксосов, а затем приток военнопленных из Леванта повлиял на отношение к местному семитскому населению4. Однажды появившаяся практика использовать военнопленных рабов из Ханаана в качестве рабочей силы могла привести к тому, что не только пленные, но и местное семитское население стало рассматриваться в качестве рабов.

Города запасов

История притеснения евреев в Египте включает в себя упоминание так называемых городов запасов, Пифома и Раамсеса. Прежде чем говорить о попытке их соотнесения с конкретными археологическими объектами, следует понять, что именно означает словосочетание «города запасов» ( Л123ОП 'ЛУ , ‘are misk6not), которое мы встречаем в Исх 1:11. Принято считать, что речь идет о полноценных городах, однако эта точка зрения не является единственно возможной [Hoffmeier, 1996, 116]. Вполне вероятно, что это словосочетание указывает вовсе не на полноценные крупные города, а лишь на вспомогательные складские помещения, которые обыкновенно устраивались при дворцовых комплексах. Словосочетание ᶜārê miskᵉnôṯ встречается еще в нескольких отрывках Ветхого Завета. Оно присутствует в 3 Цар 9:19 при описании величия Соломона:

И все города для запасов [ ָערֵי הַ ִמ ְס ְכנות ], которые были у Соломона, и города для колесниц [ ָערֵי ָהרֶכֶב ], и города для конницы [ָערֵי הַ ָּפ ָר ִׁשים].

Мы его находим также в 2 Пар 8:4, 6 при упоминании о строительной деятельности Соломона:

И построил он Фадмор в пустыне, и все города для запасов [ ָערֵי הַ ִמ ְס ְכּנֹות ], какие основал в Емафе… и Ваалаф и все города для запасов [ָערֵי הַ ִמ ְס ְכנֹות ], которые были у Соломона, и все города для колесниц [ЗЗЗЛ 'ЗУ], и города для конных [ָערֵי הַ ָּפ ָר ִׁשים], и все, что хотел Соломон построить.

Приведена она и в 2 Пар 17:12 при упоминании о строительной деятельности Иосафата:

И возвышался Иосафат все более и более и построил в Иудее крепости и города для запасов [ ָערֵי הַ ִמ ְס ְכנות ].

Приведенные цитаты упоминают, помимо «городов запасов», «города для колесниц», и «города для конницы». Это может указывать на то, что речь идет не о полноценных городах, но лишь о вспомогательных помещениях — для хранения запасов, для размещения конницы и колесниц. В самом деле, строительство отдельного полноценного города для колесниц представляется бессмысленным. Кроме того, известно, что в некоторых селениях более поздней эпохи железного века II, таких как Мегиддо, Ацор и Вирсавия, были найдены трехчастные строения с колоннадами, которые являются или конюшнями, или, как считают некоторые исследователи, просто складскими помещениями [Ben-Tor, 1999, 37; Graham, 1988, 45–49; Aharoni, 1972, 122–123]. Если предположить, что эти трехчастные сооружения и есть ᶜ ārê misk ᵉ nôṯ, то оказывается, что города запасов занимали совсем небольшую площадь, являясь вспомогательными сооружениями возле административных зданий, крепостей и дворцов, которые также были обнаружены в упомянутых Мегиддо, Ацоре и Вирсавии.

Проведя аналогию с реалиями дельты Нила и предположив, что библейские писатели используют одно и то же словосочетание ᶜ ārê misk ᵉ nôṯ как для Ханаана, так и для Египта, логично заключить, что города запасов в Исх 1:11 являлись вспомогательными сооружениями при административных, царских и других зданиях, а вовсе не образовывали независимых городов. Хорошим примером тому служит погребальный замок Рамсеса II в восточной части Фив. Он был построен при помощи техники каменной кладки и окружен более чем 160 сводчатыми складскими и различными вспомогательными помещениями, сооруженными из глиняных кирпичей. Весь комплекс был окружен массивной стеной из тех же кирпичей [Ho^meier, 1996, 116]. Именно по такой схеме возводились обычно дворцы в эпоху Нового царства. Так был построен дворец в Деир Эль-Баласе, расположенный в 50 км к северу от Фив, и дворец Аменхотепа III в восточной части Фив [Ho^meier, 1996, 116].

Два подобных складских комплекса были найдены и непосредственно в дельте Нила, в Аварисе, некогда бывшем столицей гиксосов. Они располагались в непосредственной близости от платформы, в прошлом являвшейся фундаментом дворца (или крепости), который был расположен возле городской стены гик-сосского периода. Дворец этот может быть датирован началом правления 18-й династии, сразу после изгнания гиксосов. Такая уверенность происходит из следующих фактов. С одной стороны, на развалинах наклонного подъезда, являвшегося частью этой платформы, расположено более позднее поселение начала 18-й династии. Отсюда возникает предположение, что платформа и крепость на ней были сооружены еще в гиксосский период, а затем заброшены. Однако, с другой стороны, эта платформа расположена на территории сада периода гиксосов, остатки которого были найдены Биетаком. Значит, эта крепость была построена после изгнания гиксосов. Это подтверждается также и тем, что платформа имеет ту же ориентацию, что и другие дворцовые постройки начала 18-й династии, расположенные неподалеку, и в то же время развернута относительно построек конца правления гиксосов [Bietak, 1996, 68].

В 150 м от платформы был обнаружен масштабный комплекс построек, датируемый началом правления 18-й династии. Археологические данные говорят о том, что обнаруженный объект может быть охарактеризован как складские помещения. На это указывает найденное там масштабное хранилище керамических сосудов небольшого (ок. 10 см) размера5. С западной стороны от платформы была раскопана часть еще одного огромного складского комплекса, который, вне всякого сомнения, является еще одним царским объектом первой половины 18-й династии. Длинные и широкие, как коридоры, комнаты, огромные стены говорят о том, что это было складское пространство как минимум с одним этажом. В коридорах находилось большое количество фаянсовых объектов, среди которых были различные статуэтки, а кроме того, много осколков. Там была найдена серия царских скарабеев, которая покрывает период 18-й династии — от ее основателя Яхмоса I (ок. 1570–1546 гг. до Р. Х.) до Аменхотепа II (ок. 1453–1419 гг. до Р. Х.), при котором или после которого использование комплекса прекратилось по неизвестной причине [Bietak, 1996, 67-83]6.

Таким образом, для египетских дворцов и крепостей в период Нового царства было характерно обладать построенными из глиняного кирпича складскими помещениями. Вполне вероятно, что такие именно постройки обозначаются словосочетанием сare misk6not и что именно они были возведены евреями (Исх 1:11). Топонимы Пифом и Рамсес в библейском тексте служат указателями на то, в каких именно селениях находились эти построенные евреями складские помещения. Характерным элементом, указывающим, что то или иное селение может быть соотнесено с городом запасов, является, таким образом, наличие в нем достаточно масштабных складских комплексов.

Касательно идентификации Пифома и Рамсеса можно сказать следующее. На роль Пифома одним из наиболее вероятных на сегодняшний день претендентов является расположенный в долине Вади Тумилат тель Эль-Ретаба, где были обнаружены следы семитской культуры как в стратиграфических слоях эпохи Нового царства, относящихся к XV веку до Р. Х., так и к XIII, а также остатки хозяйственных помещений [Ho^meier, 1996, 119; Shanks, 1981, 43–44; Порубаев, 2019а, 128]. Топоним Пифом происходит от египетского p(r) itm , что означает «дом бога Атум». Значение этого божества для города зафиксировано в надписях, найденных там. По мнению исследователей, Атум вполне мог быть покровителем города [Ho^meier, 1996, 119–121].

На роль библейского Рамсеса есть два кандидата. Первый — хорошо исследованный на сегодняшний день Пи-Рамсес (современный Кантир), построенный при фараоне Рамсесе II [Ho^meier, 1996, 117–119]. Второй кандидат — это тель Эль-Даба (Аварис), который являлся столицей династии гиксосов и в котором, как было продемонстрировано выше, были найдены масштабные складские помещения 18-й династии [Shanks, 1981, 45]. Эти два города, Аварис и Пи-Рамсес, расположены на Пелузском рукаве Нила, в непосредственной близости друг от друга [Ho^meier, 2005, 54].

Израильские имена египетского происхождения

Еще одним фактом, указывающим на возможную связь между библейским повествованием о притеснении евреев в Египте и исходе, является использование израильтянами имен египетского происхождения. Речь идет о таких именах, как Моисей, Аарон, Асир, Офни, Финеес и др. [Meek, 1939, 118]. Оказывается, что библейские имена египетского происхождения указывают на связь библейского текста именно с эпохой Нового царства.

Моисей ( Л87Ь , moseh). Это имя происходит, вероятно, от египетского корня msi. Такого типа имена, происходящие от корня msi или ms, были очень популярны в эпоху Нового царства [Ho^meier, 2005, 226; Ho^meier, 1996, 140]. Корень msi имеет значение «родить», а имя mdse означает «сын» или «ребенок». Иногда термин mdse встречается в египетских источниках в одиночку. Чаще всего, однако, он фигурирует вместе с именем какого-либо божества, например Аменмес, Рамсес, Тутмос, Яхмос.

Эти имена могли иметь примерно следующие значения: «Амен родился», «потомок [бога] Ра», «сын [бога] Тота», «рожденный Ях (луной)» [Goelet, 2003, 14].

Аарон (Р ИК , ’aharon). Существует мнение, что имя его происходит от еврейского слова «шатер» (ֹא ֶהל , ’ohel), поскольку сам он был первым первосвященником, а значит, первым хранителем скинии собрания. Еврейское ’ahron может являться египтизиро-ванной формой семитского ’ohel [Homan, 1998, 21–22]. Дело в том, что семитская буква «l» в египетском языке передается как «r». Так, например, на стеле Мернептаха имя «Израиль» передается как ysr’ir7. Присоединение в конце слова окончания on придает этому имени значение «человек палатки», или «тот, кто от палатки» [Ho^meier, 2005, 224]. Здесь уместно отметить, что еврейский язык, в свою очередь, тоже оставил свой след в Египте. Семитское ‘hr в значении «шатер» часто появляется в египетских надписях в период Нового царства. Более того, среди многих египетских имен с семитскими корнями во время правления 18-й и 19-й династий появляется имя aharaya, что переводится, возможно, как «Яхве есть шатер» [Homan, 1998, 22]. Существует также мнение, что имя Аарон происходит от египетского ‘ȝ rn, что означает «велико имя [Бога]» [Koehler, Baumgartner, 1994, 19].

Мариам ( П'~1П , miryam), сестра Моисея, пророчица, также, вероятно, имела египетское имя. Считают, что ее имя происходит от египетского mry, что означает «любовь» или «возлюбленный» [Gardiner, 1936, 194–196].

Финеес ( ּפִי ְנחס , pînə^ās) был священником во время странствования по пустыне и внуком Аарона (Исх 6:25). Нет сомнений, что его имя происходит от египетского имени pȝ n^sy, что означает «нубиец». Это не обязательно является указанием на национальность, так могли называть смуглого человека. В качестве имени термин «нехси» (n^sy) использовался в Египте еще во время правления 14-й династии (1805– 1650 гг. до Р. Х.). В период Нового царства к нему был добавлен определенный артикль pȝ. Отсюда возникло начало имени в еврейском написании pî [Ho^meier, 2005, 226].

Футиил ( ּפוּ ִטי ֵאל , pûtî’ēl) был тестем Финееса (Исх 6:25) и, вероятно, родился в Египте, так как был одного поколения с Аароном. Имя Футиил является гибридным, состоит из египетского pȝ-di и еврейского ’ēl, «Бог», и означает «тот, кому дал Бог». Имена типа pȝ-di становятся распространенными в Египте начиная с эпохи Нового царства [Ho^meier, 2005, 226].

Асир ( אַ ִּסיר , ’assîr), сын Корея (Исх 6:24), участвовавшего в бунте против Моисея. Вероятнее всего, это имя произошло от наименования египетского божества Озириса (wsir), причем в Египте оно стало употребляться как личное имя именно в эпоху Нового царства [Ho^meier, 2005, 224]. Есть и другая версия происхождения этого имени: оно может происходить от египетского isr, что означает «тамасковое дерево». Вполне вероятно, что Асир, который упоминается в Исх 6:24 был рожден в Египте, а потому и получил египетское имя [Ho^meier, 2005, 224].

Имена египетского происхождения встречаются только в колене Левия. Казалось бы, факт египетского владычества над Левантом в период Нового царства неизбежно должен был привести к подобного рода естественным взаимовлияниям египетского и еврейского языков. Однако степень распространенности имен египетского происхождения среди левитов настолько велика, что Т. Мик, один из исследователей данного вопроса, говорит следующие слова:

Доля египетских имен среди левитов (и только среди них. — иером. К.) удивительно высока, и это едва ли могло произойти случайно. Судя по всему, нет другого способа объяснить это явление, кроме как выдвинуть гипотезу о том, что колено или, что более вероятно, одна или несколько его частей, в какой-то момент проживало в Египте. С левитами могли находиться и другие евреи, но то, что именно они находились в Египте, подтверждается, не доказывается, конечно же, тем, что только они использовали у себя египетские имена, в то время как в других коленах не встречается ни одного египетского имени [Meek, 1939, 120].

Выводы

В данной статье было показано, что существуют достаточно глубокие параллели между библейским повествованием о притеснении евреев в Египте и данными археологии об эпохе Нового царства. Обращает на себя внимание тот факт, что в указанную эпоху в Египте, как зафиксировано в письменных источниках, находилось большое количество военнопленных семитского происхождения из Леванта, которые использовались в качестве рабочей силы. Семиты, наряду с прочими военнопленными, занимались полевыми работами и изготовлением глиняных кирпичей, что находит свое отражение в книге Исход (ср. Исх 1:14). Более того, технология изготовления кирпичей, известная из надгробных изображений, также перекликается, как было показано, с библейским повествованием (использование соломы, присутствие надсмотрщика, наличие дневной нормы).

Анализ использования в Священном Писании словосочетания «города запасов» ( ᶜ ārê misk ᵉ nôṯ) показал, что оно означает скорее не отдельный город, а комплекс складских вспомогательных помещений. Такого типа постройки были найдены как в центральном Египте (Фивы), так и в дельте Нила (Аварис, тель Эль-Ретаба), и датированы эпохой Нового царства. Города запасов Пифом и Рамсес, как было показано, на основании такого понимания словосочетания ᶜ ārê misk ᵉ nôṯ могут быть предположительно идентифицированы как тель Эль-Ретаба и тель Эль-Даба соответственно.

Значительное количество имен представителей колена Левия, которые встречаются в книге Исход (Моисей, Аарон, Мариам и др.), имеет, согласно мнению современных исследователей, египетское происхождение. Отсюда следует вывод, что имели место тесные отношения между левитами и Египтом, которые едва ли могли быть обусловлены только военным и культурным доминированием Египта над Левантом. Это может указывать на то, что израильский народ проживал в течение некоторого времени в Египте, что косвенно отражает в книге Исход присутствие имен с египетской этимологией.

Три проанализированных момента — использование в Египте военнопленных семитов в качестве рабочих, города запасов как складские комплексы и наличие в книге Исход имен египетского происхождения — указывают на наличие значительных параллелей между библейскими данными о притеснении Израиля в Египте и данными археологии. Проведенный анализ не позволяет указать на предпочтительную дату исхода, можно ограничиться указанием широкого хронологического промежутка — второй половины II тыс. до Р. Х. Но с уверенностью можно сказать, что три указанных факта свидетельствуют в пользу соотнесения повествования об исходе и связанных с ним событий с контекстом Египта эпохи Нового царства.

Список литературы Некоторые параллели между библейским повествованием о притеснении евреев и историческим контекстом Египта эпохи Нового царства

- Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета / в синодальном переводе с комментариями и приложениями. М.: Российское Библейское общество, 2008. 2047 с.

- Caminos R. A. Late-Egyptian Miscellanies. London: Oxford Univ. Press, 1954. 611 p.

- Davies N. de G. The Tomb of Rekh-mi-Rē at Thebes at Thebes. New York: Metropolitan Museum of Art, 1943. Vol. 1. 144 p.

- Lichtheim M. Ancient Egyptian Literature. A Book of Readings. Vol. II: The New Kindom. Berkeley: University of California Press, 1976.

- Кирилл (Порубаев), иером. Краткий обзор археологических свидетельств семитского присутствия в Египте во II тыс. до Р. Х. // Христианское чтение. 2019. № 6. С. 123-131.

- Кирилл (Порубаев), иером. Исход евреев из Египта согласно профессору Гансу Гедике // Христианское чтение. 2019. № 5. С. 94-99.

- Юревич Д., прот. Анализ современных теорий завоевания евреями Ханаана: методология и археологические свидетельства // Христианское чтение. 2011. Т. 40. № 5. С. 60-77.

- Юревич Д., свящ. Проблема хронологии исхода в свете археологических данных // Христианское чтение. 2009. Т. 31. № 7/8. С. 91-115.

- Aharoni Y. Excavations at Tel Beer-sheba // The Biblical Archaeologist. 1972. Vol. 35. No. 4. P. 111-127.

- Benderitter T. TT100, the Tomb of Rekhmire at Thebes. URL: https://www. osirisnet.net/tombes/nobles/rekhmire100/e_rekhmire100_07.htm (дата обращения: 17.09.2020).

- Ben-Tor A. Excavating Hazor, Part One: Solomon's City Rises from the Ashes // Biblical Archaeology Review. 1999. Vol. 25. No. 2. P. 26-28, 30-33, 35-37, 60.

- Bietak M. Avaris. The Capital of the Hyksos. Recent Excavations at Tell el- Dabca. London: British Museum Press, 1996. 98 p.

- Breasted J. H. Ancient Records of Egypt. Vol. II: The Eighteenth Dynasty. Chicago, 1906. 458 p.

- Finkelstein I., Mazar A. The Quest for the Historical Israel: Debating Archaeology and the History of Early Israel. Society of Biblical Literature, 2007. 233 p.

- Gardiner A. H. The Egyptian Origin of Some English Personal Names // Journal of the American Oriental Society. 1936. Vol. 56. No. 2. P. 189-197.

- Goelet O. Moses' Egyptian Name // Bible Review. 2003. Vol. 19. No. 3. P. 12-17, 50-51. URL: http://members.bib-arch.org/publication.asp?PubID=BSBR&Volume=19&Iss ue=3&ArticleID=4 (дата обращения: 20.09.2020).

- Goodwin C. W. Sûr les papyrus hiératiques // Revue Archéologique. 1860. Vol. 2. P. 223-241.

- Graham I. D. King Solomon's Stables - Still at Megiddo? // Biblical Archaeology Review. 1994. Vol. 20. No. 1. P. 45-49.

- Hoffmeier J. K. Israel in Egypt. The Evidence for the Authenticity of the Exodus Tradition. New York: Oxford University Press, 1996. 257 p.

- Hoffmeier J. K. Ancient Israel in Sinai. The Evidence for the Authenticity of the Wilderness Tradition. New York: Oxford University Press, 2005. 360 p.

- Hoffmeier J. K. Out of Egypt // Biblical Archaeology Review. 2007. Vol No. 1. P. 30-41, 77. URL: http://members.bib-arch.org/publication.asp?PubID=BSBA&Volume=3 3&Issue=1&ArticleID=7 (дата обращения: 20.09.2020).

- Homan M. M. A Tensile Etymology for Aaron // Biblishe Notizen. 1998. Vol. 95. P 21-22.

- Kitchen K. From the Brickfields of Egypt // Tyndale Bulletin. 1976. Vol. 27. P. 141-144.

- Koehler L. H., Baumgartner W. The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. Leiden; New York; Köln: Brill, 1994. Vol. 1.

- Meek T. J. Moses and the Levites // The American Journal of Semitic Languages and Literatures. 1939. Vol. 56. No. 2. P. 113-120.

- Select Papyri in the in the Hieratic Character from the Collections of the British Museum. With Prefatory Remarks. - London: British Museum, 1844.

- Shanks H. The Exodus and the Crossing of the Red Sea, According to Hans Goedicke // Biblical Archaeology Review. 1981. Vol. 7. No. 5. P. 42-50.

- Wood B. G. The Rise and Fall of the 13 Century Exodus-Conquest Theory // Journal of the Evangelical Theological Society. 2005. 48/3. September. P. 475-489.

- Wood B. G. Recent Research on the Date and Setting of the Exodus // Associates for biblical research. 2009. URL: http://www.biblearchaeology.org/post/2009/10/19/Recent- Research-on-the-Date-and-Setting-of-the-Exodus.aspx (дата обращения: 20.09.2020).