Некоторые показатели плодородия почв Центрально-Аранского экономического района Азербайджана

Автор: Талыбова Д.М.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 4 т.10, 2024 года.

Бесплатный доступ

Приведены и проанализированы диагностические показатели выделенных типов почв Центрально-Аранского экономического района на основе почвенной карты Азербайджана М: 1:100000 2022 года. Выделены площади мелиорируемых, орошаемых, а также возможных для привлечения в сельскохозяйственный оборот земель Кура- Араксинской низменности. Приведены данные по плодородию почв. Даны полные описания 11 типов почв. Основные диагностические показатели приведены на примере серо-бурых и лугово-сероземных почв.

Типы почв, диагностические показатели, гумус, плодородие, азербайджан

Короткий адрес: https://sciup.org/14129760

IDR: 14129760 | УДК: 631.4 | DOI: 10.33619/2414-2948/101/25

Текст научной статьи Некоторые показатели плодородия почв Центрально-Аранского экономического района Азербайджана

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 631.4

Проблема получение качественного и устойчивого урожая сельскохозяйственной продукции связана с плодородием почв и рациональным их использованием [1, 2].

Центрально-Аранский экономический район общей площадью в 21,43 тыс км 2 занимает 24,7% от общей площади Азербайджана. Район граничит: на северо-востоке с Шеки-Закатальским, юго-западе — Гарабахским, востоке — Ширвань-Сальянским, юге — Миль-Муганским, западе — Гянджа-Дашкесанским экономическими районами. В данный экономический район входят: Евлахский, Агдашский, Геогчайский, Ахсуинский, Уджарский, Зардабский, Кюрдамирский районы и г. Мингечевир.

Кура-Араксинская низменность, куда входит Центральный Аран представлена обширной депрессией, расположенной между Большим и Малым Кавказскими хребтами, протянутой с запада на восток к Каспийскому морю, большая часть территории расположена ниже уровня моря — 27 м и на западе — 100–200 м, общая площадь — 2,2 млн га [3].

На территории чередуются аллювиальные, делювиальные, пролювиальные, морские отложения, которые сопряжены наносами слагающие земную поверхность [3].

Аллювиальные отложения рек и морских отложений IV периода Кайнозоя. Этосущественно крупный и почти не осложненный складчатостью прогиб с осью, простирающейся между гг. Евлах и Сабирабадом, севернее р. Куры, и далее к юго-востоку, переходящий на правый берег реки до Гызылагадского залива Каспия [4].

Климат полупустынный и сухостепной с жарким сухим летом. Средняя годовая температура воздуха 13–14,5°С, средняя температура самого жаркого месяца 26,2–26,4°С (июль-август), самого холодного месяца 2,2–4,0°С (январь-февраль). Среднемноголетнее количество осадков 200–400 мм, а относительная увлажненность 62–81% [5].

В гидрологическом отношении Центральном Аране главная артерия страны р. Кура принимает рукава, как левого, так и с правого берега, как Турьянчай, Геокчай, Инджачай, Тертер, Алиджанчай [6].

В целом большая часть Кура-Араксинской низменности характеризуется высоким стоянием грунтовых вод. Примерно на 2/3 ее площади грунтовые воды, расположены на глубине менее 5 м от поверхности земли, имея динамичный характер, поднимаясь летом и понижаясь к осени [3].

Минерализация грунтовых вод возрастает в направлении о предгорий к центру низменности и к востоку, в сторону Каспия, с содержанием от 10 до 100 г/л, а местами и выше [3].

Объект и методика исследований

Для анализа фактического состояния плодородия почв приняты земли Экономического Района Центральный Аран Азербайджанской Республики. Уточнение типов почв проводились по почвенной карте Азербайджана. Проведены определения показателей плодородия почв: гранулометрический состав, пористость, гигроскопическая влага, поглощенные основания, реакция среды рН, гумус, карбонатность, P 2 O 5 и K 2 O.

Анализ и обсуждение

Согласно почвенной карте в районе выделяют 11 типов почв: 1. окультуренные горносеро-коричневые; 2. орошаемые серо-коричневые; 3. серо-бурые; 4. орошаемые серые; 5. лугово-сероземные; 6. орошаемые лугово-сероземные; 7. аллювиально-луговые; 8. орошаемые аллювиально-луговые; 9. лугово-болотные; 10. болотные; 11. солончаки [7].

-

1. Окультуренные горно-серо-коричневые почвы. Охватывают низкогорья с гипсометрическим уровнем 400–1000 м над уровнем моря. Особенно используются под виноградники и зерновые культуры. Почвообразующие породы состоят из известняковых конгломератов, гажевых делювиальных отложений. По гранулометрическому составу он легкий и среднеуглинистые (<0,01 мм 25–45%). Толщина пахотного слоя 25–30 см, окультуренного слоя 40–50 см. Мощность гумусового слоя 25–45 см, цвет серо-коричневый, количество 2,8–5,4%, оценивается как удовлетворительный и средне обеспеченный. В водной суспензии pH=7,2–8,2 реакция среды щелочная. По своему качеству горные серо-коричневые почвы характеризуются средними показателями, поэтому их более целесообразно использовать под садами и насаждениями (весами) в засушливых условиях.

-

2. Орошаемые серо-коричневые почвы. Данный тип почв образуется на карбонатных и лессовидных суглинистых породах в предгорных равнин на высоте 200–300 м над ур. моря и по количеству физической глины относится к тяжелым суглинистым и легким глинистым почвам (< 0,01 мм 40–55%). Занимают равнинные участки нижней границы предгорий Гянджа-Геранбойской субпровинции. Мощность гумусового слоя — 40–50 см, цвет серо-

- коричневый — 2,0–3,0%, что считается достаточным. Поглощенные основания в этом типе почвы оцениваются как средние — 30–35 ммоль/100 г почвы [8].

-

3. Серо-бурые почвы. Формируются в основном на высоте 250–300 м над уровнем моря, на предгорных равнинах, в предгорьях на гипсоносно-соленых глинах, известняках, вулканических туфах и брекчиях, под полынно-эфемеровыми образованиями, в условиях умеренно-жаркого, полупустынно субтропического климата. Используется под виноградники [7]. По гранулометрическому составу этот тип почвы легкий и среднеглинистый (<0,01 мм 56–68%), по цвету гумусового слоя — серовато-бурый, по количеству гумуса — 0,5–1,5% и оценивается очень малым наличием. По реакции среды — щелочная (pH=7,8–9,0), а по поглощенным основаниям оценивается как низкая — 15–21 ммоль/100 г [8].

-

4. Орошаемые сероземные почвы. Гипсометрическая высота этого типа почвы 0–200 м над ур. м., в предгорьях она состоит из гипсово-солончаковых зернистых, лессовидных отложений, используется преимущественно под зерновые, зерновые, кормовые культуры и субтропические сады. Климат полупустыни с очень жарким летом субтропический, среднегодовая температура 13,5–14,6°С, среднегодовая атмосферная сумма осадков 230–300 мм [7]. По гранулометрическому составу этот тип почвы — легкий и средний глинистый (<0,01 мм 48–64%), цвет гумуса — светлый серо-коричневый, мощность 30–35 см, количество — 1,3–1,8%, среда по реакции считается щелочной (pH=8,0–8,7), а по поглощенным основаниям низкая — 20–28 ммоль/100 г [8].

-

5. Лугово-сероземные почвы. Данный тип почв сформировался в пониженных равнинных территорий на высоте 150–200 м над уровнем моря, на делювиальноаллювиальных, лессовидных гравиях, карбонатных и глинисто-солевых морских отложениях, под полынно-эфемерными биогеоценозами, в условиях сухого полупустынного субтропического климата. По гранулометрическому составу легко и среднеглинистая (<0,01 мм 55–75%). Реакция среды нейтральная, около pH 6,8–7,2. Цвет гумусового слоя — сероватый, 20–35 см, количество — 2,0–2,5%, оценивается как достаточно обеспеченный. По сумме поглощенных оснований лугово-сероземные почвы считаются также достаточно обеспеченными (21–25 ммоль/100 г почвы) [8].

-

6. Орошаемые лугово-сероземные почвы. Они сформировались в полупустынно- сухом субтропическом климате в шлейфовых отложениях, на делювиально-аллювиальных лессовидных гравийных, карбонатных и глинисто-солевых морских отложениях в низменности на высоте 150–200 м над ур. м. и используется под зерновые, технические и овощные культуры. Цвет гумусового слоя — сероватый, мощность — 25–30 см, содержание — 1,7–2,4%, оцениваются как малогумусные [8]. По количеству илистых фракций (<0,01 мм 60–62%) — среднеглинистая, щелочная среда (pH=8,2–8,9), по количеству поглощенных оснований — достаточной (26–28 ммоль/100 г).

-

7. Аллювиально-луговые почвы. Сформированные на высоте 15–100 м над ур. м., состоят на карбонатных глинисто-суглинистых аллювиальных и песчаных речных каменно-аллювиально-пролювиальных отложений, на участках. Высота стояния грунтовых вод — 1,5– 3,0 м, климат — полупустынный, сухой субтропический. Среднегодовое количество осадков составляет 230–300 мм. Мощность гумуса — 8–10 см, цвет гумусового слоя — темно-серый, количество — 2,6–3,8%, оценивается как достаточная и средняя [8]. Орошаемые аллювиально-луговые почвы по гранулометрическому составу относятся к легким и среднесуглинистым. Количество физических глинистых фракций (<0,01 мм) составляет 34– 55%, в водной суспензии среда щелочная с pH=7,8–8,5, а по сумме поглощенных оснований эти почвы считаются достаточными [8].

-

8. Орошаемые аллювиально-луговые почвы. Этот тип суши, гипсометрический уровень которого составляет 15–100 м над ур. м., представлен аллювиально-пролювиальными отложениями карбонатных глинисто-крупноаллювиальных и песчаных речных каменистых аллювиальных отложений в речных поймах и конусах. На этих участках грунтовые воды — в пределах 1,5–3,0 м. Климат полупустынный субтропический с очень жарким летом. На этих землях развиты огороды, кормовые культуры и фруктовые сады. Среднегодовое количество осадков 230–300 мм, коэффициент относительной увлажненности <0,3. Толщина окультуренного слоя — 40–50 см, пахотного слоя — 25–30 см. Цвет гумуса — темно-серый, мощность — 40–45 см, количество — 2,0–2,5%, оценивается как достаточное и среднее [8]. Процесс оглеения в почвенном профиле происходит на глубине 50–150 см [7]. По механическому составу орошаемые аллювиально-луговые почвы относятся к легким и средне глинистым. Количество физических глинистых фракций (<0,01 мм) составляет 47– 65%, среда щелочная pH=8,0–8,5. По сумме поглощенных оснований эти почвы считаются достаточно обеспеченными — 27–30 ммоль/100 г почвы [8].

-

9. Лугово-болотные почвы. Этот тип почвы сформировался на высоте 200–300 м над у м, в депрессивных понижениях, террасированных и илистых микропонижениях речных бассейнов, на карбонатных глинисто-аллювиальных отложениях. Мощность травяного слоя 10–15 см, цвет гумусового слоя — темно-серый, черновато-синий, мощность — 40–50 см, количество 3,5–5,0%, оценивается как достаточная и средняя. Признаки оглеения в профиле почвы заметны на глубине 30–150 см. По гранулометрическому составу лугово-болотные почвы средне- и тяжелоглинистые (<0,01 мм 65–82%), щелочные (pH=8,0–9,3), достаточные и высокие по количеству поглощенных оснований (25–45 ммоль/100 г почвы) [8].

-

10. Болотистые почвы. Этот тип почвы состоит из карбонатных глинисто-суглинистых аллювиальных и илисто-засоленных морских отложений на низинных участках, в микропонижениях берегов рек, на высоте 25–100 м над уровнем моря и эксплуатируется под различные растения. Уровень грунтовых вод очень близок к поверхности — 1,0–1,5 м. Среднегодовое количество осадков составляет 230–300 мм. Мощность минерализованного слоя 45–5 см, мощность почвы — 25–30 см. Цвет гумуса — темно-серый, черновато-серый, мощность — 50–55 см, количество — 3–5% [7]. По гранулометрическому составу — глинистый [8]. Плотность почвы составляла 1,18–1,25 г/см 3 , глубина оледенения — 30–150 см. Реакция среды щелочная pH=8,2–9,0.

-

11. Солончаки. В основном сформировались на высоте 25–100 м над у м, в поймах дельтах рек, в межконусных микровпадинах, на участках вдоль морского побережья, на глинисто-соленых морских и аллювиальных отложениях, на участках с близким залеганием к поверхности грунтовых вод 1,0–1,5 м. Климат полупустынный и сухостепной. Среднегодовое количество осадков составляет 230–300 мм. Растительный мир состоит из эфемеры и солянки других галоморфных растений. Цвет гумусового слоя — светло-серый, мощность — 15–20 см, количество — 0,4–0,6%, очень низкое содержание гумуса [8]. По механическому составу это средне и тяжело глинистые — 64–84%. Реакция среды сильнощелочная pH=8,4–8,9. Сумма поглощенных оснований низкая — 11–18 ммоль/100 г почвы.

По данным гидрогеолого-мелиоративной службы в 2018 г общая площадь используемых земель в Азербайджане — 1 441 436 га, 1 252 087 га являются орошаемыми. Оставшиеся 189 349 га приходятся на долю горных районов и Нахичевани [9].

Распределение земель по степени засоления в толще 0–100 м составила: незасоленные — 1 005 648 га; слабозасоленные — 155 599 га; среднезасоленные — 54 062 га; сильно засоленные — 25 565 га; очень сильно засоленные — 11 122 га.

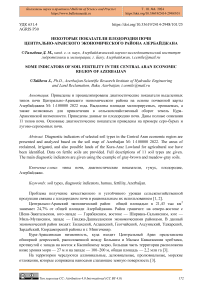

Ниже рассмотрим диагностическое состояние на примере серо-бурых и луговосероземных почв, являющихся доминирующими в пределах границ экономического района Центральный Аран.

Серо-бурые почвы охватывают северо-западную часть экономического района. Анализируя результаты физических, химических и физико-химических анализов серо-бурые почвы следует отметить, что по гранулометрическому составу почву являются легко и средне глинистыми. Содержание физической глины ( < 0,01 мм) варьирует в пределах 72-79%, объемная масса 2,11–1,39 г/см 3 . Величина гумуса в верхнем 0–7 см слое почвы составляет 2,09% а общий азот 0,16%. По мере возрастания глубины происходит довольно резкое, но закономерное уменьшение, наличия гумуса в слое 7–32 см составляет 1,81% и общий азот 0,125%, почти 1,5 раза меньше чем в горизонте AYa 1 vz 0–7 см и ничтожное количество, практически отсутствие в горизонте Сса 135–167 см — материнская порода. Соотношение между C:N в пределах 7,6–7,0 в верхнем горизонте, что свидетельствует о средней обеспеченности гумуса азотистыми соединениями. По шкале Р. Г. Мамедова серо-бурые почвы оцениваются как малогумусные [ 8 ] . Значения гигроскопической влаги по профилю почвы 3,58–2,28% (Таблица).

Таблица

ОСНОВНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕРО-БУРЫХ И ЛУГОВО-СЕРОЗЕМНЫХ ПОЧВ

|

Наименование |

Я |

3 St О ^ о\ О чЗ О О Cl У S ^ |

6' и |

\о о\ о 1 |

\о о\ S ^ |

Емкость поглощения, мг-экв. |

||||

|

и |

F |

Са |

Mg |

|||||||

|

Серо-бурые |

0–7 |

3,58 |

0,26 |

2,09 |

0,16 |

7,6 |

23,60 |

8,5 |

19,82 |

1,80 |

|

7–32 |

3,20 |

0,07 |

1,81 |

0,15 |

7,0 |

22,16 |

8,5 |

18,56 |

7,94 |

|

|

32–57 |

3,84 |

0,12 |

1,71 |

0,14 |

7,1 |

22,27 |

8,6 |

19,90 |

4,48 |

|

|

57–85 |

2,62 |

9,39 |

1,46 |

0,13 |

6,5 |

21,34 |

8,4 |

19,82 |

4,56 |

|

|

85–125 |

2,28 |

8,45 |

0,46 |

0,06 |

4.4 |

19,22 |

7,9 |

18,53 |

5,11 |

|

|

Орошаемые |

0–14 |

3,83 |

2,82 |

2,72 |

0,52 |

8,6 |

24,40 |

8,4 |

19,93 |

4,38 |

|

лугово- |

14–31 |

3,04 |

3,75 |

2,26 |

0,24 |

7,8 |

24,52 |

8,3 |

19,26 |

2,82 |

|

сероземные |

31–62 |

3,11 |

5,07 |

2,09 |

0,16 |

7,5 |

22,38 |

8,3 |

17,78 |

3,29 |

|

62–110 |

3,89 |

6,26 |

1,91 |

0,15 |

7,4 |

22,23 |

7,8 |

— |

— |

|

Реакция среды рН по профилю почвы щелочная и изменяется в пределах 8,6–7,9, а наличие карбонатности (CaCO3) среднекарбонатные в полуметровом слое 0–57 см, составляя незначительное количество — 23,16-19,60%, что связано со скоплением пятен белоглазок [8]. Величина СО2 также низка в верхней части профиля, составляя 0,07–0,26%, и резко увеличиваясь к нижним горизонтам — 21,34–17,41%. Сумма поглощенных оснований в целом оценивается удовлетворительной — 21,62–23,62 мг-экв. на 100 г почвы. Доминирующим являются ионы Са, составляя в верхнем горизонте — 19,82, а в нижнем — 18,53 мг-экв., на долю которых приходиться 85–90%. Следует отметить что, в связи с низкими значениями Mg 1,8–5,11 мг-экв. по профилю — питательными элементами серобурые почвы обеспечены крайне скудно. В верхнем гумусовым (0–7 см) горизонте N/NH3 — 15,52 мг/кг, в нижних горизонтах (32–57 см) — 11,15 мг/кг, и далее (85–125 см) — до 9,52 мг/кг P2O5 в верхнем слое почв — 18,88 мг/кг, 32–57 см — до 13,22 мг/кг, 85–125 см — до 10,71 мг/кг. По сравнению с азотом и фосфором, показатели обменного калия значительно велики. В верхнем слое почвы (0–7 см) — 266,3 мг/кг, на глубине 32–57 см — до 224,5 мг/кг и далее в нижнем горизонте — 215,6 мг/кг (Таблица).

Лугово-сероземные почвы охватывают более 80% территории Центральный Аран. Отметим, что показатели физических, химических и физико-химических свойств лугово – сероземных почв отличаются от диагностических показателей серо-бурых почв. Так по гранулометрическому составу почву являются легко и средне глинистыми. Содержание физической глины ( < 0,01 мм) варьирует в пределах 68-75%, объемная масса 2,23-2,11 г/см 3 . Величина гумуса в верхнем 0–14 см слое почвы составляет 2,72%, закономерно опускаясь к нижнему горизонту (62–110 см) до 1,91% а общий азот 0,26–0,13% (соответственно). Соотношение между C:N в пределах 8,6–7,4 по профилю, что свидетельствует о средней обеспеченности гумуса азотистыми соединениями. По шкале Р. Г. Мамедова [ 8 ] данные лугово-сероземные почвы оцениваются малогумусными. Значения гигроскопической влаги по профилю почвы 3,83–3,04% (Таблица).

Реакция среды по профилю почвы щелочная и изменяется в пределах pH=8,4–7,8, а наличие карбонатности (CaCO 3 %) среднекарбонатные в полуметровом слое 0–62 см, составляя 24,40-22,23% [ 8 ] .

Величина СО2 также низка в верхней части профиля — 3,75–6,26%. Сумма поглощенных оснований — удовлетворительная, 23,64 мг/экв на 100 г почвы. Доминирующим являются ионы Са, составляя в верхнем горизонте — 19,93 мг-экв., а в нижнем — 17,78 мг-экв., на долю которых приходится 85%. Следует отметить что, в связи с низкими значениями Mg 5,1 мг-экв. по профилю, питательными элементами луговосероземные почвы обеспечены также мало, с не значительным превосходством над серобурыми почвами. В верхнем горизонте (0–14 см) наличие поглощенного азота — 22,66 мг/кг, в нижних горизонтах (31–62 см) — 18,11 мг/кг, и далее (82–110 см) — 14,88 мг/кг. Подвижный фосфор в верхнем слое почв — 26,91 мг/кг, в горизонте 31–62 см — 23,55 мг/кг, в слое 62–110 см — 18,64 мг/кг. Значения обменного калия в верхнем слое почвы (0–14 см) — 317,5 мг/кг, на глубине 31–62 см — до 265,7 мг/кг, в нижнем горизонте — 244,4 мг/кг.

Итак, светло-луговосероземные почвы территории имеют показатели плодородия 2,72– 1,91% в профиле почв, с реакцией среды 8,4–7,8, а в серо-бурых почвах — 7,72–3,26 в верхней части профиля, рН 8,5–7,9.

Список литературы Некоторые показатели плодородия почв Центрально-Аранского экономического района Азербайджана

- Sultan-zadə F.V. Biomüxtəliflik və onun mühafizəsi. Bakı, 2015. 247 s.

- Керимов А. М., Самедов П. А. Экологические, энергетические и экономические пути повышения плодородия и продуктивности почв, их проблемы и прикладное значение. LAP Lambert Academic Publishing, 2019. 135 с.

- Волобуев В. Р. Генетические формы засоления почв Кура-Араксинской низменности. Баку: Изд-во Акад. наук АзССР, 1965. 248 с.

- Хаин В. Е., Шарданов А. Н. Геологическая история и строение Куринской впадины. Баку: Изд-во Акад. наук АзССР, 1952. 348 с.

- Шихлинский Э. М. Климат Азербайджана. Баку: Изд-во АН АзССР, 1968. 343 с.

- Рустамов С. Г., Гашгай Р. М. Водные ресурсы Азербайджанской ССР. Баку, 1986. 132 с.

- İsmayılov A.İ., Babayev M.P., Həsənov V.Q., Hüseynova S.M. Azərbaycanın iqtisadi rayonlar üzrə torpaq xəritəsi. Bakı, 2022.

- Mамедов Р. Г. Агрофизическая характеристика почв Прикуринской полосы. Баку, 1970. 276 с.

- Hidrogeoloji meliorasiya xidmətinin hesabatı. Bakı, 2018.