Некоторые проблемы современного высшего образования Российской Федерации

Автор: Зиннурова К.Р.

Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka

Статья в выпуске: 4 (44), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается актуальность осмысления проблем образования. Произведен анализ состояния кризиса в современной системе образования, пути выхода из него и необходимость изменения содержания, методов и смысла образования.

Право, образование, актуальные проблемы, бакалавриат

Короткий адрес: https://sciup.org/140287755

IDR: 140287755 | УДК: 34.096

Текст научной статьи Некоторые проблемы современного высшего образования Российской Федерации

Право на образование является одной из составляющих права на жизнь, т.к. предопределяет возможность осуществлять развитие человека как социо-духовной личности, предоставляя ему возможность получения непрерывного образования, реализуемого в течение всей жизни человека. Статья 43 Конституции Российской Федерации выступает гарантом этого права, данного каждому человеку с рождения и неумолимого от жизненных обстоятельств. Однако, реализация данного права на сегодняшний день связана с большим количеством проблемных аспектов, которые представляют как для общества, так и для личности каждого серьезные препятствия в дальнейшей жизни.

Вхождение системы образования России в третье тысячелетие ознаменовано принятием трех программ: "Программы развития воспитания в системе образования России на 1999-2001 годы", "Государственной программы патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы" и Федеральной целевой программы "Молодежь России (2001-2005 годы)". Принятие названных документов возвестило о возвращении воспитания в сферу образования.

«Программа развития воспитания в системе образования России» начинается со слов: «Духовно-нравственное становление детей и молодежи, подготовка их к самостоятельной жизни есть важнейшая составляющая развития общества, государства». Отечественные традиции названы одной из основ обновления содержания и структуры воспитания. По-новому оценивается роль религии в истории России и признается ее большое влияние на духовно-нравственное развитие человека. Воспитание рассматривается как целенаправленная деятельность, ориентированная на создание условий для развития духовности обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных ценностей; оказание им помощи в гражданском и

жизненном самоопределении, нравственном, профессиональном становлении; создание условий для самореализации личности.

В «Программе патриотического воспитания граждан Российской Федерации» одной из решаемых задач является формирование патриотических чувств и сознания граждан на основе исторических ценностей и понимания роли России в судьбах мира, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну.

Федеральная целевая программа «Молодежь России» среди основных целей называет духовно-нравственное воспитание молодежи, среди задач - создание условий для патриотического и духовнонравственного воспитания, при этом уточняется, что особую роль играет изучение отечественной истории и культуры.

В своем послании к Федеральному собранию Президент Российской Федерации В.В. Путин одним из направлений работы в 2020 году обозначил образовательную деятельность1, в частности увеличение бюджетных мест в университетах и институтах современной России.

На сегодняшний день действует также Национальный проект «Образование», срок реализации которого составляет 2019 – 2024 год2. В соответствии с его программой, одним из ключевых направлений является совершенствование высшего образования, в том числе расширение перечня программ, увеличение мест в общежитиях и т.д.

При этом, необходимо отметить, что в обозначенной программе отсутствует положение о необходимости проверки качества знаний студентов, об эффективности современного образования и установлении его надлежащего уровня, соответствующего потребностям современного общества России.

Определяя актуальность проблем образования ученые-современники обращаются в том числе и к проблемам экономического характера. Как отмечает немецкий экономист Г. Ламберт, в обществе, развитие которого определяется рыночными законами, «свобода рынка через социальные причины должна быть ограничена там, где она приводит к негативным социальным последствиям, то есть результаты свободного экономического процесса должны быть скорректированы, если в отношении ценностей, господствующих в обществе, они оказываются недостаточно социальными»3. Как пишут С.В. Мартынов, С.Ю. Мычка эта свобода рынка должна быть в определенной степени ограничена в такой стратегически важной для государства отрасли, как образование4.

Для регулирования составляющих сферы высшего образования современные исследователи называют следующие средства5:

-

- экономическое регулирование;

-

- правовое регулирование;

-

- административное регулирование.

Все эти доводы свидетельствуют о том, что на сегодняшний день мы не можем констатировать тот факт, что образовательный процесс, существующий в современных реалиях, полностью соответствует существующим объективным потребностям общества. Количество проблем, которые выявляются в процессе обучения, на сегодняшний день достигает серьезных масштабов. Обращая внимание на ключевые из них, мы хотели бы критически оценить подход современного законодателя и правоприменителя к решению данных проблем.

Изменения, произошедшие в обществе на сегодняшний день практически невозможно игнорировать. Это связано в первую очередь с возникновением новых тенденций и течений, изменением внутреннего строения общества, мотивов и интересов молодежи. Как правильно указывает в своей работе А.В.Попова, представители современного поколения получили доступ к огромному потоку информации, но финансово-экономический кризис и развитие глобализации привело к неустойчивости профессиональной сферы, когда «игроки» не могут быть специалистами узкой направленности, как люди, принадлежащие поколению предшественнику. Поколение современной России очень мобильно, обладают высокий уровнем технической грамотности и стремление к новым знаниям, но в большинстве своем, работают не по профессии, а там, где высокий заработок возможен здесь и сейчас6. Именно это поколение является продуктом эпохи потребления, когда целью образования, по выражению бывшего министра образования А.А. Фурсенко в июле 2007 г., было воспитание «квалифицированного потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами творчества других», ведь главным недостатком «советской системы образования была попытка формировать человека-творца». Помимо этого, она отмечает и тот момент, что дети, рожденные после 2000-х, еще больше вобрали в себя современных течений и более уязвимы без технологий. Они нетерпеливы и сосредоточены в основном на краткосрочных целях, при этом они менее амбициозны, чем дети из предыдущих поколений. Они более ориентированы на потребление и более индивидуалистичны»7.

Таким образом, мы можем наблюдать тот факт, что изменения, произошедшие в обществе современной молодежи достаточно серьезные и глубинные. Они повлияли в том числе на то, что изменилось сознание и восприятие современной молодежи. Как отмечает Н.Г Преображенская: практика работы со студентами свидетельствует, что в настоящее время качество подготовки выпускников средней общеобразовательной школы резко упало: они не умеют слушать, конспектировать теоретический материал, сосредотачивать внимание на восприятии лекций, не привыкли готовить домашнего задания, не умеют учить. На старших курсах возникают проблемы с выполнением технических проектов – курсовых и дипломных. Все это свидетельствует о том, что на современном этапе, ориентируемом на модернизацию промышленности и всей страны, общеобразовательная школа не обеспечивает выпускникам полного общего среднего образования, способствующего выбору технических специальностей, успешному продолжению образования в высших учебных заведениях8.

Реагируя на первичные изменения в обществе, определенные изменения произошли и в современной системе образования, в частности: переход на болонскую систему деления ступеней высшего образования, модульно-рейтинговая оценка полученных знаний, единый государственный экзамен при выпуске из средней школы. Тем не менее, мы считаем, что данные изменения не только не дают положительных результатов, но и отбрасывают уровень эффективности современного высшего образования, получаемого вчерашними школьниками назад.

Как указывает А.А. Гин, содержание обучения, практикующееся в подавляющем большинстве учебных заведений, было сформировано на заре наступления индустриальной эпохи, и окончательно отформатировано организационно-содержательными формами развития науки. В индустриальную эпоху наука стала профессией, а сумма фактов, составляющая содержание научного знания, начала расти в геометрической прогрессии. Это закономерно повлекло за собой обособление каждой науки в «профессиональный цех», выработку своего сленга, отдаление наук друг от друга. Копирование научной структуры в образовании привело к тому, что сумма знаний большинства учащихся потеряла свою целостность, а миропонимание напоминает «лоскутное одеяло»9.

Подтверждение этому доводу мы находим также в исследованиях других современных ученых, которые затрагивали вопросы восприятия истории учащимися старших классов и студентами. Как пишет Т.М. Надыршин в своих работах, история сегодня для учеников и студентов скорее воспринимается как абстрактное знание, абсолютно непригодное для использования в жизни10. Тем не менее, именно изучение истории дает начало любому знанию в любой науке, что отрицать невозможно.

Также, как указывает А.А. Гин «Основная масса педагогов и родителей – люди, воспитанные в духе индустриального подхода, других образцов образования они не видели и не знают. Поэтому запрос на новые образцы хоть и формируется, однако слишком медленно. А инерция системы образования, включающей в себя многие миллионы людей и свою весьма весомую бюрократию, велик. Поэтому любые попытки реформы образования натыкаются на ожесточённое сопротивление, забалтывание, перенаправление реально необходимых реорганизаций в псевдо-русло»11.

Этот тезис оценивается нами двояко. С одной стороны, это действительно соответствует объективной реальности для средней школы, однако, что касается университетского образования, здесь мы как правило, можем констатировать обратный результат. Советская школа уже давно канула в небытие, однако на смену ей не пришло никакой достойной альтернативы, которая была бы адекватна и востребована для своего времени.

Заимствуя опыт зарубежных стран очень многие институты и колледжи ввели систему обучения, подразумевающую необходимость выхода в интернет: только электронные расписание, задания, общение с преподавателями и т.д. , а также многие курсы, факультативы. Внедрение инноваций в систему обучения высшей школы показывает ее динамику, так как именно удовлетворение меняющихся потребностей студентов на инновационный формат обучения обуславливают повышение эффективности процесса обучения в целом. О позитивном влиянии внедрения технологий в образовательный процесс также пишет и А.Б. Баймаханов12. Однако, мы не можем с этим согласиться. Фактически, постоянно взаимодействуя с интернетом, ученики-студенты утрачивают способности добывания и усваивания информации, элементарно в связи с отсутствием в этом необходимости.

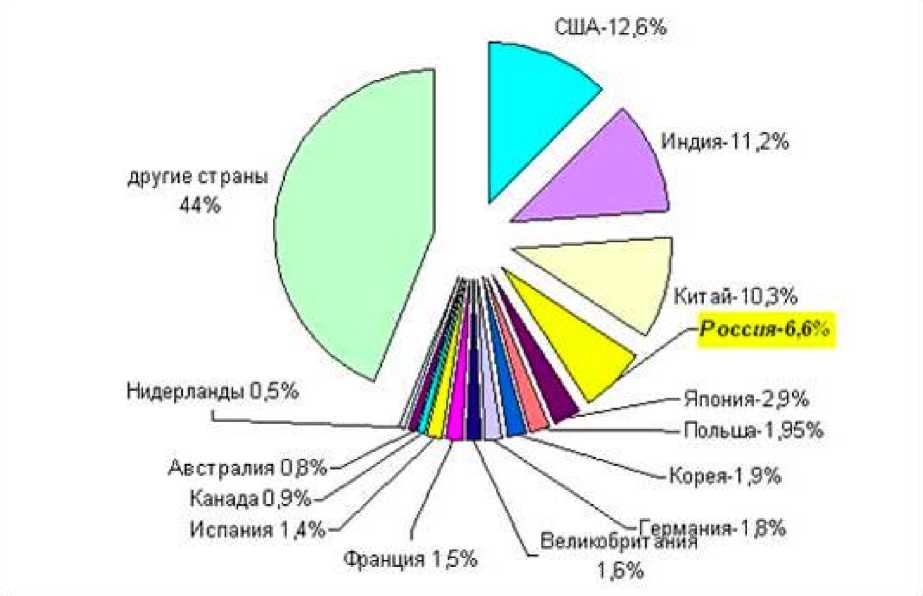

При этом, анализируя общий показатель образованности по различным странам, мы можем привести следующую таблицу:

Все эти изменения сопровождались рядом ключевых аспектов и основополагающих идей, заложенных в образовательной программе.

-

- Изменение целей образования. На протяжении долгих лет основной целью образования было формирование у учащихся прочной и широкой системы знаний и связанных с ними умений и навыков. Новой целью

становится разностороннее, гармоничное развитие личности, установка на создание условий для самореализации сущностных сил, способностей, дарований человека. К сожалению, изменение цели образования, продекларированное современными научными исследованиями, не подкрепляется пока образовательными стандартами и программами, поэтому слабо реализуется на практике в современной школе.

Многие ученые и на сегодняшний день продолжают отстаивать тезис о том, что советская система образования была более качественной, по сравнению с той, что дается на сегодняшний день. При этом, сопоставляя с западным образованием, мы не можем говорить, что уровня именно полученных знаний студентами или школьниками значительно ниже:

зачастую наоборот, о чем свидетельствует участие современных студентов в международных олимпиадах и т.д. Тем не менее, отсутствие интереса к образовательному процессу выливается в отсутствие полной системы качественных знаний у обучающихся.

-

- Расширение содержательной базы образования. Современное содержание образования должно способствовать формированию в сознании человека целостной единой картины мира, которая складывается из трех основных составляющих: взгляд на мир с позиции науки, с позиции искусства и с позиции религии. Школьное содержание образования включало, обычно, только научный взгляд на мир, позиция искусства включалась в содержание крайне слабо, и совсем не была представлена религиозная составляющая.

Изменение и расширение содержания образования ведет за собой проблему разработки новых критериев отбора необходимых сведений, которые должны входить в содержание образования. Как правило на уровне высшего образования к таким предметам относятся право, русский язык, социология, политология, философия и так далее. Однако, в таком случае, коренных отличий от советской системы образования нет, в то же время исключены ряд тем из научного познания, которые объективно были обусловлены процессом образования, что представляет собой новый пробел в знаниях.

-

- Изменение сроков начала и продолжительности обучения. Сегодня сроки обучения в начальной школе увеличены с трех до четырех лет, прием в первый класс ведется с шести с половиной лет. Полное среднее образование, таким образом, увеличилось до 11 лет, и обсуждается вариант перехода на двенадцатилетнее образование, что, кстати, совершенно нормально для многих европейских государств-участников Болонской декларации.

Аналогичная ситуация

складывается в

системе

высшего

образования. Такой подход перехода специалитета на программы бакалавриата и магистратуры обусловлен возможностью продолжения обучения на одной из ступеней в европейских странах. В то ж время, как показывает анализ рабочих программ и многих ФГОС, таким образом мы потеряли часы подготовки лекций и семинарских занятий: то есть в результате увеличения количества лет обучения в высшем учебном заведении с 5 до 6, мы теряем значительное количество часов, необходимых для полного усвоения знаний.

-

- Переход российского образования на позиции вариативности. Ученики и их родители сегодня имеют возможность выбора учебного заведения (школы, гимназии, лицеи), многообразие образовательных траекторий внутри школы (обычные и профильные классы, классы с углубленным изучением отдельных предметов), наиболее подходящего для данного ребенка с учетом его психических и личностных особенностей, его образовательного уровня. Но вариативные образовательные траектории необходимо согласовывать и ограничивать рамками государственных образовательных стандартов, чтобы при необходимости обеспечить ребенку безболезненный переход с одного варианта образования на другой.

Таким образом, очень многие экспериментальные школы, высшие учебные заведения «проиграли» в качестве образования. Полилингвистические школы и частные школы, становящиеся наиболее популярными в современной России, как правило, проигрывают в предлагаемом качестве знаний ученикам, хотя бы потому что тот объем, который они предлагают не способны усвоить неподготовленным. Это распространяется и на экспериментальные авторские курсы программ высшего образования, тогда как усваивается лишь то, что в действительности является поверхностным, огромный пласт информации остается вне рамок обучения студента.

-

- Ориентация на региональные и этнические особенности в сочетании с введением психолого-педагогической диагностики и активным использованием новых методов в обучении. Это проявляется в возникновении национальных учебных заведений, где дети изучают родной язык, культуру, историю, традиции, творчество своего народа. Во многих зарубежных странах, например, открываются русские школы для детей русской эмиграции. Новые цели и условия обучения требуют применения учителем новых методов обучения, таких как дискуссия и диспут, ролевые и деловые игры, моделирование, проектирование, аналогия, погружение и др.

Наше мнение по данному вопросу также является критическим, хотя бы потому, что образование должно предоставлять возможность находится и осуществлять коммуникации с внешним миром. Ориентация на специфику той нации и государства, в котором они не находятся препятствует социализации современных студентов и слушателей. Более того, критике не поддается сама идея получения образования в другой стране, в случае национального уклона на страну- отправителя: выбор качества образования был связан в том числе с национальными особенностями подачи образования, при этом, необходимость в соблюдении этических норм, на наш взгляд, является вторичным аспектом.

-

- Модернизация современного образования. Модернизации подлежат все ступени и уровни образования, от дошкольного до высшего профессионального, она заложена в «Концепции модернизации Российского образования». Основными изменениями в средней школе является введение со второго класса иностранного языка и информатики, увеличение часов на физическую культуру до 3-х часов в неделю, создание

профильных классов, начиная с 10-го, введение единого государственного экзамена в тестовой форме.

Позитивным в то же время нововведением для студентом (исходя из их опроса) можно считать внедрение презентационных моделей и показов предметов занятий. Как говорят большинство опрошенных, рассказ преподавателя, сопровождаемый какими-либо наглядными материалами усваивается значительно лучше.

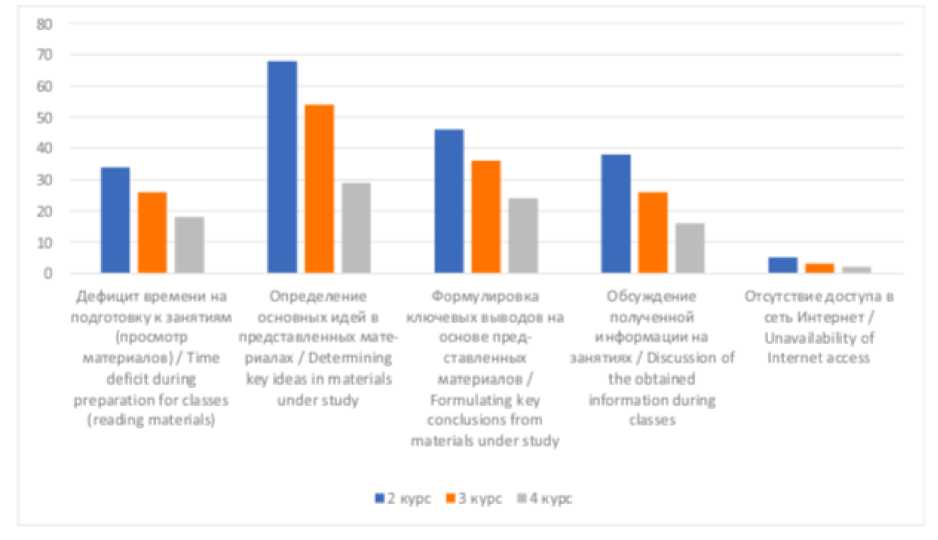

Однозначно реализация новой модели обучения влечет за собой преобразование лекций преподавателей, в которых важно изложить логику научного исследования, подходы к решению задач и методы получения значимых результатов. Наряду с этим необходимо провести обучение студентов технологии самостоятельной работы с различными научными материалами. В настоящее время 86% студентов отметили свою готовность включения в модель «перевернутого обучения», 73% студентов отметили положительный опыт просмотра онлайн-лекций. Но, несмотря на данные позитивные результаты, студен- ты также выделяют большое количество барьеров внедрения данной модели обучения и препятствия в усвоении материала самостоятельно (рис.).

Исходя из предоставленных результатов, количество препятствий, которые могли бы затруднять успешное внедрение модели «перевернутого обучения», к четвертому году обучения студентов снижается. Необходимыми навыками студента для лучшей подготовки к погружению в «перевернутое обучение» являются выделение основной идеи научного материала, публичное выступление на занятиях и самостоятельное планирование времени обучающимся.

Как показали исследования, 96% студентов привлекают просмотр разработанных преподавателями видеолекций вне учебных занятий, сами же лекторы отмечают, что за- частую времени подготовки для этого у них может быть недостаточно, что выступает препятствием к полноценной реализации модели «перевернутого обучения». Преподаватели напоминают, что для предоставления качественных видеолекций требуется детальная проработка и подготовка, что иногда элементарно невозможно в связи с загруженностью преподавательского состава.

Самым большим камнем преткновения современного образования все же является оценка качества образования. Это связано с отсутствием как такового явного критерия, определяющего уровень знаний студентов. Особенно данный вопрос актуален для студентов гуманитарных областей знаний, где квалификация требует не столько знаний самого предмета, сколько рассуждений и умения мыслить по поводу существующих проблем

Как пишет Н.Г. Преображенская, Правительству страны и МО РФ необходимо учитывать мнение ее граждан, убедившихся на практике в отрицательном влиянии современной «модернизации» национальной системы образования. России следует вернуться к национальным традициям отечественного образования, обновив его рекомендациями психолого-педагогических исследований и достижений. Модернизация страны – это не только совершенствование техники и технологии производства, а в первую очередь – это забота о национальном развитии системы образования, о воспитании высоконравственного, ответственного и творческого поколения граждан13.

С этим тезисом мы согласиться не можем, в то же время также считаем необходимым осуществить ряд изменений, связанных больше с контролем усваиваемых знаний. В настоящий момент форма сдачи экзаменов в формате ЕГЭ и модульно-рейтинговая система себя не оправдала, не определяя реальный потенциал студента, в то время как загоняя его в шаблонные рамки мышления, лишая возможности видеть проблемы и определять пути решения. Помимо этого, давление на студентов и школьников, связанные со сдачей этих экзаменов влияет на психоэмоциональный фон подростка, который всерьез воспринимает тестирование как единственный путь предопределяющий всю его дальнейшую жизнь.

Мы считаем, необходимым возобновить систему образования, включающую личное интервьюирование с преподавателем, направленное не на набор, хотя бы каких-то баллов, но на оценку, на которую студент реально был готов к ответу.

Важной, на наш взгляд, проблемой в современном образовании также является отсутствие мотивации в самом процессе обучения: в частности, неопределившиеся с дальнейшей судьбой и жизнью и не намеренные работать по специальности студенты, заточенные только на сдачу самого экзамена, как правило, не стремятся получать хорошие качественные знания, в то время как в остальном теряется вес и качество всего образования. Осознанный подход к обучению сегодня является одной из ключевых проблем современности. На наш взгляд, хорошей профилактической работой бы явилось профориентационная деятельность в школах и на начальных курсах института, которая бы позволила понять студенту, кем он хочет быть и чем действительно заниматься в жизни.

Тем не менее, невозможно не согласится с позицией М.А. Барзаева, который пишет, что решение названных проблем зависит как от ученых-педагогов, так и от чиновников в сфере образования, и от учителей-практиков. Изучение теории обучения дает ориентиры и помогает определять направления работы для более быстрого и качественного решения названных проблем на уровне учебного заведения или органов управления системой образования14.

Таким образом, можно сделать единый вывод о том, что образование на сегодняшний день находится на стадии становления. Необходимость реформ на сегодняшний день не вызывает никаких сомнений.

Список литературы Некоторые проблемы современного высшего образования Российской Федерации

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию от 15.01.2020 [Электронный ресурс]. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/62582 (дата обращения 03.03.2020).

- Национальный проект "Образование" // Официальный портал Министерства Просвещения России. [Электронный ресурс]. URL: https://edu.gov.ru/national-project/ (дата обращения 04.03.2020).

- Овчинников Е.Н., Стогов М.В., Солдатов Ю.П. Система менеджмента качества в научной организации ортопедотравматологического профиля // Менеджмент в России и за рубежом. 2015. № 1. С. 55-62.

- Мартынов С.В. Мычка С.Ю. Государственная политика в области повышения стандартов качества образования // Синегрия. 2017. [Электронный ресурс.] https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennaya-politika-v-oblasti-povysheniya-kachestva-vysshego-obrazovaniya/viewer (дата обращения 02.03.2020)

- Коноплянский Д.А. Механизмы реализации педагогической стратегии формирования конкурентоспособности выпускника вуза в условиях реформирования высшей школы // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2015. № 8 (103). С. 58-63.

- Попова А.В. Теория поколений в фокусе государственно-правового развития России. С.8.

- Преображенская Н. Г. Проблемы современного образования [Текст] // Теория и практика образования в современном мире: материалы Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, февраль 2012 г.). СПб.: Реноме, 2012. С. 79-82.URL https://moluch.ru/conf/ped/archive/21/1869/ (дата обращения: 05.03.2020).

- Гин А.А. Главные проблемы современного образования // Теория образования. №6. 2019. [Электронный ресурс]. URL: https://trizway.com/art/form/problemy-sovremennogo-obrazovaniya.html (дата обращения 03.03.2020)

- Надыршин Т.М. История России учащимися Республики Башкортостан // Проблемы современного образования. 2019. №6. С. 176-188.

- Баймаханов А.Б. Новые методы и технологии обучения в вузе: зарубежный опыт // Проблемы современного образования. 2019. №6. С.267.