Некоторые проявления мстительного поведения в педагогическом дискурсе

Автор: Завражин Сергей Александрович, Фомина Марина Михайловна

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Психология образования

Статья в выпуске: 2 (103), 2021 года.

Бесплатный доступ

Введение. Проблема мстительного поведения в современной педагогике является слабо разработанной как на теоретическом, так и на эмпирическом уровне, лишь косвенно затрагиваясь в исследованиях, посвященных дисциплинарным мерам в образовательной среде, вопросам профилактики ненормативной активности детей. Цель статьи – представить результаты изучения генезиса проблематизации мстительной активности в педагогическом формате, а также экспериментального исследования особенностей мстительности подростков группы риска. Материалы и методы. В эмпирической части статьи освещены результаты проведенного эксперимента по обнаружению особенностей мстительности у подростков группы риска с использованием специально разработанной анкеты и диагностики «Шкалы обидчивости и мстительности» (Е. П. Ильин, П. А. Ковалев). В анкетировании приняли участие 50 чел. Авторская анкета содержит ассоциативный эксперимент на определение смыслового поля понятия мстительности и метод анализа ситуаций. Опросник «Шкала обидчивости и мстительности» предполагает определение склонности человека к враждебности, проявляемой через обидчивость и мстительность, посредством сбора анкетных данных. Результаты исследования. По результатам эмпирического исследования выявлено, что мстительная активность подростков группы социального риска является формой проявления фрустрационно обусловленной осознанной скрытой агрессии. В целом подростки группы риска характеризуются высоким уровнем мстительности. Определены половые различия в описании феномена: несовершеннолетние воспитанницы реабилитационных центров более склонны к обидчивости, воспитанники мужского пола – к состоянию враждебности. Обсуждение и заключение. Полученные результаты вносят вклад в развитие научных представлений о детерминации мстительного поведения несовершеннолетних группы социального риска, обогащают научно-педагогическое знание методологией выявления деструктивных форм становления справедливости у подрастающего поколения.

Месть, обидчивость, фрустрация, воспитание, агрессия, наказание, несправедливость, подростки группы риска

Короткий адрес: https://sciup.org/147231351

IDR: 147231351 | УДК: 37.013.77:17.021.1 | DOI: 10.15507/1991-9468.103.025.202102.273-287

Текст научной статьи Некоторые проявления мстительного поведения в педагогическом дискурсе

В педагогическом залоге проблема мстительного поведения (под которым в данной статье в широком смысле понимается внутренняя и внешняя активность человека, направленная на причинение явного или мнимого вреда фрустратору) до настоящего времени не обладает автономным статусом, лишь косвенно артикулируясь в работах, посвященных дисциплинарным мерам в образовательной среде, вопросам профилактики ненормативной активности детей.

Согласно современным научным представлениям, месть рассматривается как разновидность деструктивной активности и неконструктивной формы взаимодействия в форме агрессии [1]. Наряду с завистливым и враждебным мстительное поведение определяется в понятиях агрессивного ряда. В зависимости от уровня выраженности мести, зависти и вражды оценивается мера агрессивности человека [2, с. 67].

Зарубежными авторами установлена статистически значимая связь между мстительным поведением и насилием [3, с. 10]. Наряду со страхом, нейротизмом, враждебностью и склонностью к гневу, месть характеризуется отрицательной обратной связью с эмпатическими переживаниями, способностью прощать и управлять своими эмоциями [4, с. 28]. Мстительное поведение обладает признаками агрессивного действия, направленного на возмещение ранее причиненного вреда, а результат мести сопровождается эмоциональной реакцией удовлетворения. При этом возмездие сопровождается переживанием положительных чувств, в то время как длительное ограничение мщения выражается в негативных переживаниях [5]. По мнению С. Г. Пилецкого, результат мести - возмездие ‒ является своего рода проявлением высшего блага и справедливости [6, с. 98].

Некоторые авторы полагают, что мстительность подростков связана с возникновением реактивных альтруистических переживаний, т. е. выступает в качестве импульсного базиса и символического прообраза чувства справедливости1 [7]. В отдельных случаях, при отсутствии поддержки со стороны окружающих в совокупности с эмоциональными реакциями и ошибочными представлениями о себе, месть становится не только средством установления справедливости, но и мотивом совершения правонарушения [8, с. 55]. Данная позиция находит свое подтверждение в зарубежных исследованиях, согласно которым неуправляемое мстительное поведение провоцирует разрушительные последствия для личности, неконструктивные формы взаимодействия и характерное противоправное поведение [9; 10].

Современные исследователи приходят к выводу, что подростки группы социального риска склонны к агрессивным проявлениям (особенно в их физическом выражении), характеризуются мнительностью, неуступчивостью, непреодолимым чувством возмездия, ощущением собственной неполноценности и сниженной ситуативной тревожностью2. По мнению З. К. Дав-летбаевой, мстительным поведением, агрессией по отношению к сверстникам характеризуются учащиеся подросткового возраста с доминирующим социально-психологическим типом личности [11, с. 31].

При отсутствии должного внимания со стороны взрослых отклоняющееся поведение подростков прогрессирует, приобретает выраженный деструктивный характер3.

Мстительность, унижение чести и достоинства окружающих обоснованы искаженными представлениями о себе [12, с. 209]. При этом подростки мужского пола более склонны к мстительным проявлениям, что особенно прослеживается в интолерантности, в том числе этнической [13; 14, с. 138]. Теория бóльшей мстительности мужчин, по сравнению с женщинами, находит свое подтверждение и в зрелом возрасте [15, с. 182–183].

В современном психолого-педагогическом дискурсе недостаточно исследований, посвященных выявлению сущностных особенностей мстительного поведения современных детей. Лишь некоторые представители отечественного [3; 16; 17] и зарубежного [3; 9; 18] педагогического знания пунктирно затрагивают эту тематику. Не определены различия между склонностью к мести у обучающихся разных возрастных, гендерных, этнических групп. Не выявлены связи между такими личностными конструктами, как мстительность и нейротизм, нарциссизм, обидчивость, самооценка и др. Не обоснованы наиболее целесообразные психолого-педагогические технологии коррекции мстительной активности подростков.

Целью данной работы является изучение становления понятия мстительной активности в педагогическом дискурсе, а также эмпирическое исследование феномена «месть» в среде подростков группы социального риска.

Объектом изучения стали подростки группы риска, проживающие в условиях социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних г. Владимира и Владимирской области.

Обзор литературы

Выраженный интерес педагогов к данной тематике обнаружился уже в конце XIX в., когда учителя все чаще стали сталкиваться с детьми, не поддающимися обычным воздействиям, отличающимися дефицитарным, а то и патологическим развитием. Разработанные тогда первые таксономии трудных детей по особенностям их нервно-психической организации позволили описать и тип детей, для которых доминантными качествами были лживость, цинизм, жестокость, злопамятность, мстительность при сохранном интеллекте. Такой тип детей выдающийся отечественный педагог и физиолог П. Ф. Лесгафт обозначил как злостно-забитый. Ребенок этого типа испытывает удовольствие от самих действий, приносящих страдание животным, сверстникам, воспитателям. Его поступки отличаются жестокостью и хладнокровием, ненавистью ко всему окружающему. Создается впечатление, что он беспощадно мстит (курсив авторов статьи) обществу «за все несправедливости и страдания, которые ему были причинены и которыми были отравлены раньше все его детство, а затем и вся остальная жизнь»4. Развитию данного типа содействуют, полагает ученый, применение насилия в семье и школе, произвольные преследования, оскорбление человеческого достоинства, унижение перед другими, постоянные взыскания за любое нарушение установленных правил, отсутствие любви и доброго отношения к ребенку. Изменить мотивацию поведения такого ребенка, указывает П. Ф. Лесгафт, сложно, но возможно. Необходимо исключить внешние тормозящие влияния, угнетающие умственную деятельность и волевые процессы. Следует посредством спокойного и последовательного влияния заставить ребенка задуматься о причинах и последствиях своих поступков. Первостепенно в ходе общения с таким ребенком необходимо избавиться от личного раздражения, запускающего несправедливые, оскорбляющие личность ребенка воздействия, порождающие у него ненависть к преследователю, а через него – ко всему миру. При контактах с ребенком данного типа важно видеть и всячески стимулировать положительные свойства его характера, учить оценивать страдания других, проявлять к ним милосердие5.

Одним из первых, кто выделил месть среди других ложных целей, которые выбирает ребенок для подтверждения своей ценности, был последователь А. Адлера, крупный американский психолог и педагог, Р. Дрейкурс. Он рассматривал месть как одну из адаптивных стратегий, как репрезентант инстинкта властвования, который в ситуации фрустрации, например, отвержения и подавления ребенка родителями, дает ему возможность на некоторое время избавиться от острого переживания бессилия и злости, восстановить свою поставленную под сомнение значимость посредством причинения явного или воображаемого вреда фрустратору. Р. Дрей-кус подчеркивал, что усиление санкций в отношении проявлений мстительности со стороны ребенка не приведет к ее элиминации, а, наоборот, будет способствовать ее укреплению. Поэтому ученый советовал родителям не мстить ребенку за естественное стремление к власти, самоутверждению, а вооружать детей продуктивными способами выхода из фрустра-ции6. Данный совет не вызывает сомнения и сегодня.

Представители первой волны психоаналитической педагогики (А. Айхорн, З. Бернфельд, М. Кляйн, А. Нейлл, Ч. Райнкрофт, А. Фрейд) прямо не включали месть в число проявлений детской агрессии, тем не менее они опосредованно говорили о высокой вероятности аверсивного отреагирования ребенком вреда, нанесенного ему ранее. На взгляд А. Айхорна, особенно это характерно для делинквентных подростков, которые пытаются «возместить депривацию и усилить боль за счет того, что причиняют боль другим и таким образом получают удовольствие»7. Отметим, что А. Айхорн в числе первых детских психоаналитиков связал месть депривированных подростков с их бессознательной потребностью в наказании и желанием испытать удовольствие от причинения страдания другим. Оптимальной педагогической стратегией в ситуации бурных вспышек ярости со стороны делинквентов, исходя из опыта работы с ними педагога, было равнодушие со стороны воспитателей, от которых подростки ждут мер наказания. Не получая соответствующей энергетической подпитки, агрессия схлопывается, уменьшается и интенциональность на месть8.

Современные педагоги-аналитики (К. Бютнер, А. Видра, А. Гюггенбюль, Г. Фигдор) обычно не используют концепт «месть» при объяснении мотивации агрессивного поведения несовершеннолетних в образовательном пространстве. Однако он прочитывается через применение эвфемизмов (наказывать, проучить, учить, воспитывать), за которыми «прячется» мстительное поведение. К примеру, в книге А. Гуггенбюля «Зловещее очарование насилия» мы читаем: «Наконец в класс пришел учитель, решивший прибегнуть к самым “крутым мерам”. Он сосредоточил свое внимание на группе мальчиков, лидирующих по части агрессии. Класс сообща решил проучить (курсив авторов статьи) ненавистного учителя»9. Совершенно понятно, что здесь речь идет о мести обучающихся педагогу.

С позиций детского психоанализа действия в отместку за причиненное зло, являясь отражением встроенного в природу человека механизма разрушения, зримо появляются на фаллической стадии. В ситуации неприятия родителями ребенка эдипов конфликт адекватно не разрешается, становясь источником постоянной травматизации растущей личности, онтологического опасения за само право существования, что способствует активации бессознательной установки, согласно которой сохранение собственной жизни гарантируется в экстремуме за счет нейтрализации объекта, воспринимаемого как враждебный. На враждебность ребенок отвечает враждебностью (мстит) различными формами агрессии или апатией, подавленностью.

По мнению К. Хорни, ребенок, ощущая свою полную зависимость от родителей, не может открыто протестовать, дать выход своей ярости, вызванной явным или скрытым, но ощущаемым отвержением. Ему приходится вытеснять свои гнев и агрессию, которые приобретают форму причудливых фантазий о насилии, похищении, убийстве, поджоге, разрубании на куски и удушении10. Чем сильнее ребенок вытесняет травматические переживания, полученные в семье, «тем в большей степени он проецирует свою тревожность на внешний мир и, таким образом, приобретает убеждение, что мир в целом опасен и страшен»11. В данной логике месть как универсальная защита от болезненных чувств беспомощности, враждебности и изоляции экстраполируется с родительской семьи на все мироздание, становясь базальным качеством личности - мстительностью.

Как заявляют некоторые психоаналитики, первичное чувство мести за эмоциональную холодность, отстраненность первичного объекта возникает еще на оральной стадии психосексуального развития. Эту точку зрения отстаивал

Дж. Франкл, предложивший оригинальный метод гипноидного анализа, позволявший пациенту в состоянии внушенной регрессии вновь переживать таящиеся в подсознании довербальные ощущения, передавать их звуками и движениями, характерными для этого возраста, и рассказывать о них словами. Дж. Франкл указывал, что при «возвращении» пациентов с различными формами психопатологии в состояние младенчества, они сообщали об ощущении отсутствия любви матери, ее безразличии или враждебности. Это формировало у них глубинный слой злостной агрессивности12. Он считает, что рождение мстительного чувства соотносится с невозможностью получить жизненную силу от первичного объекта, превратить его в любящий, что вызывает на оральной стадии стремление его поглотить (разрушить, удалить), чтобы он перестал угрожать, но одновременно агрессивные импульсы ребенка блокируются тревогой, что он может лишиться родительской любви. Все это причиняет страдание, часто манифестируемое гневом – своеобразным взрывом агрессивного либидо, которое не может найти выход через доступные младенцу средства13.

В концепции гипноидного анализа прослеживается дальнейшее развитие мстительного чувства, трансформация его в складывающуюся эмоционально-когнитивную доминанту, нацеленную на ведение внутривидовой борьбы за выживание в предметно-практической и знаково-символической деятельности. Справедливости ради заметим, что в работах Дж. Франкла речь все же идет о вызревании на ранних этапах онтогенеза злостной агрессии, а не мстительности как личностного образования. Тем не менее вряд ли нужно специально доказывать тесную связь между деструктивностью как таковой и мстительностью. На нее обратил внимание в свое время Э. Фромм, который отнес месть, если она не квалифицирована сообществом как справедливое возмездие, к деструктивным страстям, поставив в один ряд с ненавистью, садизмом и некрофилией14. Некоторые суждения во фроммовской трактовке мести (например, о ее иррациональном характере, сопряжении с половыми извращениями, что она не присуща всем людям и др.) весьма дискуссионны, что отмечают отдельные исследователи [10; 19; 20].

Применительно к педагогическому дискурсу особую ценность, на наш взгляд, представляют три мысли Фромма: агрессия из мести – ответ на несправедливость, приносящую страдания; все формы наказания являются выражением мести; легитимация наказания способствует стабилизации социального организма, уменьшению энтропии.

В свете рассмотренных выше положений образование можно назвать социальным институтом, решающим среди прочих задачу окультуривания мести как произвола личности, укрепляющего разрушительное природное начало в человеке, а также перевода деструктивной энергии индивидуальной мести в санкционированную форму коллективного возмездия.

В русле ветхозаветной теории воспитания, господствовавшей в нашей стране в течение нескольких веков (как минимум, с XVI по XVIII), любое наказание обучающемуся рассматривалось как сакральный акт справедливого возмездия за покушение на Божественный порядок, инструмента восстановления Высшего блага. Педагог позиционировался в качестве посредника между волей Всевышнего и учеником в плане не только определения факта нарушения, но и совершения акта адекватного мщения за причиненное мирозданию зло.

В реальном образовательном процессе такие высокие смыслы понимания наказания как очищающей кары редуцировались до банальных практик мстительного насилия, применявшихся поколениями учеников и учителей для обеспечения эмоционально-когнитивной разрядки и самостоятельного выхода из состояния энергетического дискомфорта. Ученик априорно лишался статуса субъекта мщения, «дидактическая машина» отбирала у него право реализовать себя как автономного карающего актора, расценивая это как непозволительное своеволие. Этим правом наделялся только педагог и исключительно в рамках жестко прописанных полномочий. По умолчанию предполагалось, что в ситуации институционального запрета на применение мести энергия фрустрированного естественного желания отомстить за реальную или мнимую обиду, оскорбление будет погашена самими обучающимися за счет привитых им школой и семьей христианских ценностей или, в худшем случае, переориентирована на подходящие для этого объекты («козлов отпущения», «стрелочников» и др.) за пределами образовательного пространства.

Эти надежды оказались иллюзорными, особенно на фоне стремительной моральной девальвации, происходившей в XX в., которая методически подтачивала возможности семьи и школы обеспечить нормативную активность обучающихся. Статистически зафиксированный в начале XX в. в России рост протестных форм поведения детей и подростков (нигилизма, преступлений, суицида и др.) можно, по нашему мнению, расценить и как месть подрастающего поколения взрослому миру за умножение несправедливости, обессмысливание жизни, духовное обнищание. Один из современников говорил про молодое поколение России начала XX в., «что тяжелее всего для них не то, что жизнь им ничего не дает, а то, то она от них ничего не требует» [21]. Похожую ситуацию мы наблюдаем и сегодня.

Педагогика все прошлое столетие искала убедительные ответы на следующие вопросы: что делать с такой формой детской агрессии как месть, как ее предупреждать или хотя бы создать специфические образовательные условия для ее минимизации; быть может, она есть выражение адаптивной агрессии, способствующей социализации, конструктивному развитию, которое предполагает умение достойно отстаивать свои права, отвечая на притеснение, произвол?

Оптимальный на то время (20–30-е гг. XX в.) подход к решению этих сложнейших педагогических проблем находим у А. С. Макаренко, которому удалось гармонизировать общественные (коллективистические) и индивидуальные интересы в части регуляции поведения и деятельности, вызванных длительным нахождением во фрустрационном режиме асоциальной среды. Мощную энергию мщения окружающим за пребывание в состоянии отверженных, морально неполноценных А. Макаренко смог перенаправить в русло созидательной, одухотворяющей деятельности посредством удовлетворения глубинных запросов бывших беспризорников и малолетних преступников в самоуважении и разумной требовательности. Он гениально почувствовал, что подростки-делинквенты с готовностью примут коллективистические принципы жизнедеятельности, так как они резонировали с их, по существу, народными представлениями о социальной справедливости, с ментальностью, отторгающей индивидуализм.

Формирование коллективистических ценностей при одновременном воспитании чести и достоинства, в совокупности подтачивающих мстительные установки, происходило путем включения склонных к риску подростков в привлекательные для их психотипа формы активности: инициации, ритуалы, клятвы, военизацию. Они способствовали оптимизации эмоционального состояния воспитанников, групповому сплочению, совместной проработке природных агрессивных интенций, в том числе чувства мести. У А. Макаренко единый коллектив воспитателей и воспитанников принимал решение о возмездии за попрание групповых норм, границ допустимого поведения, понижающих уровень жизнеспособности всей группы и угрожающих существованию каждого ее члена. В данной ситуации нарушителю правил (клятвы) адресуется послание: либо подчиниться коллективным требованиям, либо оказаться дисквалифицированным. Стоит согласиться с Т. А. Фетисовой и И. И. Чесноковым, что «клятва как зна-ково оформленное социальное действие непременно включает в себя (имплицитно или эксплицитно) идею возмездия за нарушение принимаемых обязательств» [22].

Воспитывающий потенциал клятвы, как известно, активно использовался в дореволюционной (например, у русских скаутов) и советской педагогике (октябрята, пионеры). Сегодня он, по сути, исчез из педагогического ландшафта. В современной российской «гуманизированной школе» принято формировать у детей установки, якобы препятствующие проявлениям мести: толерантность, готовность к прощению, сотрудничество, неукоснительное соблюдение прав и интересов обучающихся, стимулирование их способностей, творческой активности, самоактуализации, поддержка индивидуальности. Однако в реальной школе процветают агрессия и буллинг, месть рассматривается как привычная стратегия самореализации, а о справедливом возмездии за произвол и притеснение приходится только мечтать.

У детей социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних наблюдается чувство безнадежности собственного существования, гнета страха одиночества и социальной изоляции. Непреодолимое разочарование и печаль способствует формированию у ребенка агрессивно-оборонительной модели поведения и устойчивых негативных личностных проявлений: беспомощность, отчаяние, лживость, злопамятность, повышенная конфликтность в построении межличностных отношений.

В проведенных исследованиях отмечены общие психологические особенности детей группы риска: социально-психологическая незрелость, хроническая тревожность и неуверенность в себе, негативная направленность личности и трудности становления собственной позиции15. Ограниченность восприятия морально-нравственных норм в разнообразных жизненных обстоятельствах затрудняет процесс усвоения подростками системы ценностных ориентаций, приобретения социально приемлемого жизненного опыта, способствует формальному усвоению моральных понятий «добро и зло», «справедливость и несправедливость» и др.

Согласно педагогическим наблюдениям, в реальной ситуации, а чаще воображаемой несправедливости, подростки демонстрируют реакции ненормативного защитного поведения: злопамятность, мстительность, обидчивость, враждебность и агрессию, доходящую до насильственных действий и издевательств16.

Нами установлено, что подростки используют агрессию, во-первых, для привлечения интереса участников социально-реабилитационного процесса; во-вторых, для подчинения своей властью и воображаемым авторитетом педагогов и других воспитанников, привлечения внимания на неспособность взрослого оказать влияние на ситуацию, нарушения целостности коллектива; в-третьих, в качестве своеобразного наказания окружающих за неспособность понять и принять подростка, реальную или мнимую обиду; в-четвертых, для защиты от коммуникативных неудач17. Подросткам группы риска сложно построить взаимоотношения, основанные на равноправном диалоге, что побуждает в них желание навредить человеку заблаговременно, предвосхищая ситуацию неприятия и отвержения.

Материалы и методы

В целях выявления склонности подростков к мстительности нами использована авторская методика анкетного типа и опросник «Шкала обидчивости и мстительности» Е. П. Ильина и П. А. Ковалева (2001 г.).

Опытно-экспериментальная работа проводилась на выборке 50-ти подростков в период с сентября по октябрь 2020 г. Целевую группу составили воспитанники социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних муниципальных образований Владимирской области г. Владимир (30 чел.) и г. Гусь-Хрустальный (20 чел.). Возрастно-половой состав респондентов представлен в соотношении: девушки (63 %), юноши (37 %); 14 лет (31 %), 15 лет (49 %), 16 лет (20 %).

Основной контингент Центров – дети из неблагополучных семей, оказавшиеся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации (дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; дети, воспитывающиеся в семьях «группы риска» и т. д.).

На первом этапе диагностического исследования мы использовали специально разработанную анкету, содержащую опросник открытого типа для сбора суждений о концептах «месть» и «обида», методы «Словесных ассоциаций» и пиктограммы. Данная методика активизирует уровень осознавания понятий обидчивости и мстительности. Наряду с этим в анкету были включены темы-ситуации, иллюстрирование проявлений мстительности из жизни, художественных или мультипликационных фильмов, литературы; предлагалось нарисовать символ, олицетворяющий «месть», и дать свое определение этому понятию.

Результаты исследования

Все опрошенные подростки высказали свое определение мести. Так, 50 % (25 чел.) респондентов указали, что месть – это действие в форме справедливого наказания человека за проступки («навредить за дело», «наказать поделом, заслуженно»), 30 % (15 чел.) категорично полагают, что месть – есть наказание, не принимая во внимание, что наказание выражает больше идею исправления, чем расплаты. Наименьшее количество респондентов (20 % – 10 чел.) считают, что месть – акт справедливости. После проведенного анализа ответов педагог акцентировал внимание подростков на том, что в основе мести лежит эмоциональное, реактивное восприятие проблемы и поступков людей, которые нанесли нам какой-либо вред, в то время как справедливые ответные меры основываются на логическом восприятии проблемы. Отсюда следует, что месть – категорично не есть акт справедливости.

На вопрос «Веришь ли ты, что все в жизни возвращается бумерангом, в том числе и зло», все опрошенные подростки ответили утвердительно, что, вероятно, связано с влиянием «коллективного бессознательного», так как при аргументировании ответа дети приводили примеры пословиц: «что посеешь, то и пожнешь», «как аукнется, так и откликнется», «не рой яму другому, сам в нее попадешь», «не плюй в колодец…».

У респондентов не вызывало затруднений привести примеры проявлений мести из социальных практик, художественных или мультипликационных фильмов, литературы. Ответы концентрировались либо вокруг знаменитых персонажей комиксов («Мстители», «Бэтмен», «Звездные воины» и др.), либо вокруг героев научно-фантастических фильмов («Убить Билла», «Безумный Макс», «V значит Вендетта» и др.). Примечательно, что подростки неохотно делились примерами мстительного поведения из своей жизни, поскольку многие из них не хотели признавать мотивированность собственного поведения местью.

В задании изобразить символ, предмет или ситуацию для уточнения значений слов «месть», «расплата», «справедливость» 46 % (23 чел.) испытуемых нарисовали оружие с отсылками к актам кровной мести (нож, ружье, пистолет и д.), 30 % (15 чел.) – человека в действии (драка, убийство), 24 % (12 чел.) – страдания человека (плач, слезы).

Ассоциативный ряд к слову «месть» составили 94 % (47 чел.) воспитанников. Объединив ответы по смысловому содержанию, можно заключить, что 79 % (37 чел.) испытуемых соотносят месть с отрицательными качествами личности (злоба, обида, коварство, жестокость, ненависть), 21 % (10 чел.) – с действиями людей во благо общества или конкретного человека (прощение, восстановление справедливости, защита чести и достоинства).

Толкование «тем-ситуаций» вызвало затруднения у группы испытуемых.

В обобщенном виде ответы подростков представляют собой буквальное разрешение ситуаций (в примере «Ученик Валера К. часто “за глаза” обзывал учительницу и всем говорил, что он ее ненавидит. Все это обижало и задевало учительницу, и однажды она спросила его: “Валера, что я сделала такого, что ты меня так не любишь?”. Мальчик ответил: “Вы никогда не обращаете на меня внимания, не даете поручений. Всех, кроме меня, о чем-то просите! Вы меня презираете!” Как бы ты поступил на месте мальчика?» ответы детей сфокусированы на фразе «поговорил бы с ней») или описание неконструктивных способов разрешения конфликта (в примере «Антон часто обижал Максима в школе, не хотел с ним общаться. Через несколько лет они случайно стали вместе работать, но Максим постоянно выставлял Антона в “плохом свете”, “приписывал” себе его заслуги. Как бы ты поступил на месте Антона?» - «избил бы его», «не стал бы ничего делать, так ему и надо»). С суждением «я могу отомстить человеку, и, значит, я сильный и властный, в будущем смогу за себя постоять...» согласились все респонденты, что свидетельствует об искаженных представлениях подростков о волевых качествах личности.

Задание закончить предложение «Когда я был ребенком, одним из способов, которым я мстил обидчикам (или фантазировал на тему мести), был следующий…» вызвала ожидаемый бурный эмоциональный всплеск у подростков. Варианты ответов подростков: «…я представлял, что человек заболел и умер», «…желал ему смерти», «…я представляла, будто я отрезала ей волосы» и др. Полученные результаты свидетельствуют о том, что фантазирование на тему мести является компенсацией глубоко укорененного у подростков чувства обиды и средством получения морального удовлетворения («я портил вещи обидчику», «я говорил о нем ужасные слова, и мне было приятно», «так ему и надо»). В своих ответах подростки также приводили примеры демонстрации агрессивного поведения по типу «ударить», «избить», «убить».

На втором этапе диагностического исследования нами использована методика «Шкалы обидчивости и мстительности» Е. П. Ильина, П. А. Ковалева18.

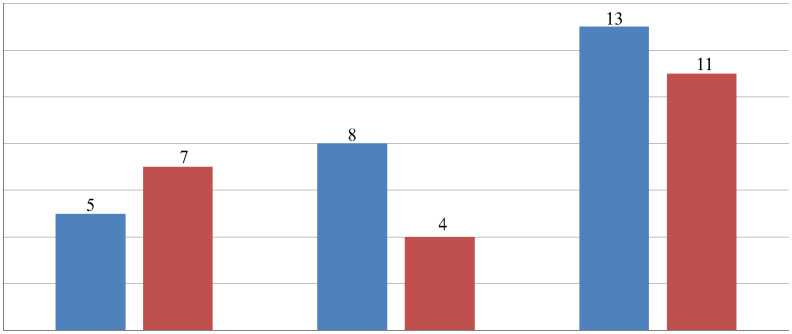

Из результатов, представленных на рисунке, видно, что средний балл по шкале обидчивости составляет 7 баллов у девочек, 5 - у мальчиков; по шкале мстительности – 8 баллов у мальчиков, 4 ‒ у девочек.

Обидчивость / Resentment

Мстительность / Vindictiveness

Враждебность / Hostility

Мальчики / Boys Девочки / Girls

Р и с у н о к. Результаты методики «Шкалы обидчивости и мстительности» у подростков группы риска F i g u r e. Results of the methodology “Scale of resentment and vindictiveness” in adolescents at risk

Обсуждение и заключение

Полученные результаты диагностики «Шкалы обидчивости и мстительности» указывают на то, что протестированные девочки более склонны к обидчивости, чем мальчики. Итоговые данные по общей шкале свидетельствуют о повышенном уровне враждебности мальчиков (13 баллов у мальчиков, 11 – у девочек).

Полученные результаты соотносятся с ранее полученными П. А. Ковалевым19, согласно которым во всех возрастах мстительность, пик которой наблюдается в возрасте 12 и 14–15 лет, у мальчиков выражена больше, чем у девочек. В свою очередь, самооценка обидчивости среди девочек выше, максимальный показатель которой достигается в период полового созревания.

Результаты анкетирования соотносятся с ранее проведенными исследованиями. Так, Р. В. Овчаровой отмечено, что у социально и педагогически запущенных подростков просматривается склонность к девиантному поведению, неличностная морализация и слабость волевого контроля эмоциональных реакций [23, с. 2973–2974].

Проведенное исследование позволило установить, что мстительное поведение подростков группы социального риска – это особая форма латентной злостной агрессии, для которой характерна задержка в проявлении виндиктивной активности. Для подростков данного типа месть становится либо способом болезненного самоутверждения и возможностью абре-акции накопленной враждебности, либо, в меньшей степени, своего рода торжеством справедливости, наказанием зла и компенсацией за ранее причиненный вред. Для подростков группы риска, которые в целом отличаются высоким индексом мстительности, характерны такие чувства, как сильная обида, злость, ненависть, упрямство, обостренное ощущение несправедливости, повышенная восприимчивость к критике и замечаниям.

Полученные нами эмпирические результаты и сделанные на их основе выводы представляют интерес для специалистов в области психологии и педагогики, в том числе социальной, так как вносят определенный вклад в теоретическую разработку поднятой проблемы, в понимание феноменологии мстительности в пубертате. Перспективой дальнейших исследований в этом направлении является разработка воспитательно-коррекционных программ, направленных на снижение мстительности и оптимизацию межличностных отношений в условиях социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних.

СПИСОК

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Поступила 18.01.2021; одобрена после рецензирования 17.03.2021; принята к публикации 23.03.2021.

Об авторах :

Завражин Сергей Александрович, профессор кафедры психологии личности и специальной педагогики ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (600000, Российская Федерация, г. Владимир, ул. Горького, д. 87), доктор педагогических наук, профессор, ORCID: , zavragin-

Фомина Марина Михайловна, аспирант кафедры психологии личности и специальной педагогики ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (600000, Российская Федерация, г. Владимир, ул. Горького, д. 87), заведующий отделением организационно-методической работы ГКУСО ВО «Владимирский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (600009, Российская Федерация, г. Владимир, ул. Фейгина, д. 35а), ORCID: , Researcher ID: AAL-3194-2021,

Заявленный вклад авторов :

-

С. А. Завражин – научное руководство; формулирование основной концепции исследования; обзор аналитических материалов отечественных и зарубежных источников.

М. М. Фомина – разработка методологии исследования; проведение эксперимента; количественная и качественная обработка эмпирических данных.

Все авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

Список литературы Некоторые проявления мстительного поведения в педагогическом дискурсе

- Рюмшина, Л. И. Месть как социально-психологический феномен / Л. И. Рюмшина, О. Б. Теле-снина. – DOI 10.34670/AR.2020.69.41.024 // Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования. – 2020. – Т. 9, № 5А. – С. 194–202. – URL: http://publishing-vak.ru/file/archive-psycology- 2020-5/24-ryumshina-telesnina.pdf (дата обращения: 20.12.2020). – Рез. англ.

- Злоказов, К. В. Деструктивное поведение в различных контекстах его проявления / К. В. Злоказов // Вестник Удмуртского университета. Сер.: Философия. Психология. Педагогика. – 2016. – Т. 26, № 4. – С. 67–73. – URL: https://journals.udsu.ru/philosophy-psychology-pedagogy/article/view/2696/2650 (дата обра¬щения: 20.12.2020). – Рез. англ.

- Best Served Cold: Vengeful Attitudes and Violence among Finnish Adolescents / C. Cory Lowe, N. El-lonen, B. L. Miller, K. Peltonen. – DOI 10.1080/01639625.2020.1789379. – Текст : электронный // Deviant Behavior. – 2020. – URL: https://www.tandfonline.com/doi/epub/10.1080/01639625.2020.1789379?needAccess =true (дата обращения: 20.12.2020).

- Бреслав, Г.М. Обида как предмет психологического изучения: от прощения к его отсутствию / Г. М. Бреслав. – DOI 10.17323/1813-8918-2020-1-27-42 // Психология. Журнал Высшей школы экономи¬ки. – 2020. – Т. 17, № 1. – С. 27–42. – URL: https://psy-journal.hse.ru/data/2020/04/23/1559881194/2.pdf (дата обращения: 08.04.2021). – Рез. англ.

- Zdaniuk, A. Vertical Individualism and Injustice: The Self-Restorative Function of Revenge / A. Zda¬niuk, D. R. Bobocel – DOI 10.1002/ejsp.1874 // European Journal of Social Psychology. – 2012. – Vol. 42, issue 5. – Pp. 640–651. – URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ejsp.1874 ( дата обраще¬ния: 08.04.2021).

- Пилецкий, С. Г. О мести прямо и просто / С. Г. Пилецкий // Развитие личности. – 2017. – № 2. – С. 95–119. – URL: http://rl-online.ru/uploads/95-119.pdf (дата обращения: 20.12.2020). – Рез. англ.

- Прокофьев, А. В. Роль реактивных антиальтруистических эмоций в психологическом опыте справедливости / А. В. Прокофьев. – DOI 10.7256/1999-2793.2013.7.8833 // Философия и культура. – 2013. – № 7 (67). – С. 889–899. – URL: https://nbpublish.com/library_get_pdf.php?id=25015 (дата обраще¬ния: 20.12.2020).

- Стрельникова, Ю. Ю. Влияние личностных особенностей несовершеннолетних правонаруши-телей на представления о социальном пространстве / Ю. Ю. Стрельникова, Е. И. Ильянкова. – DOI 10.33463/2072-8336.2020.1(50).052-060 // Прикладная юридическая психология. – 2020. – № 1 (50). – С. 52–60. – URL: https://www.lawpsy.ru/images/magazine/2020/2072-8336-2020-1.pdf (дата обращения: 20.12.2020). – Рез. англ.

- Grobbink, L. H. Revenge: An Analysis of Its Psychological Underpinnings / L. H. Grobbink, J. J. Derk¬sen, H. J. van Marle. – DOI 10.1177/0306624X13519963 // International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology. – 2015. – Vol. 59, issue 8. – Pp. 892–907. – URL: https://journals.sagepub.com/ doi/10.1177/0306624X13519963 (дата обращения: 20.12.2020).

- Jackson, J. C. Revenge: A Multilevel Review and Synthesis / J. C. Jackson, V. K. Choi, M. J. Gelfand. – DOI 10.1146/annurev-psych-010418-103305 // Annual Review of Psychology. – 2019. – Vol. 70. – Pp. 319–345. – URL: https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-psych-010418-103305 (дата обращения: 20.12.2020).

- Давлетбаева, З. К. Анализ результатов изучения проявления асоциального поведения у обуча-ющихся в зависимости от особенностей социально-психологического типа личности / З. К. Давлетбае¬ва // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Социальные, гуманитарные, ме¬дико-биологические науки. – 2019. – Т. 21, № 65. – С. 27–34. – URL: http://www.ssc.smr.ru/media/journals/ izvestia_hum/2019/2019_2_27_34.pdf (дата обращения: 08.04.2021). – Рез. англ.

- Злоказов, К. В. Эмпирическое исследование представлений об объекте деструктивного воздей-ствия у молодежи / К. В. Злоказов // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2017. – № 3 (75). – С. 206–209. – URL: http://www.univermvd.ru/files/other-files/vestnik_3_2017.pdf (дата обраще¬ния: 08.04.2021). – Рез. англ.

- “I Felt Like a Hero:” Adolescents’ Understanding of Resolution-Promoting and Vengeful Actions on Behalf of Their Peers / K. S. Frey, K. L. McDonald, A. C. Onyewuenyi [и др.]. – DOI 10.1007/s10964-020- 01346-3 // Journal of Youth and Adolescence. – 2021. – Vol. 50. ‒ Pp. 521–535. – URL: https://link.springer.com/ content/pdf/10.1007/s10964-020-01346-3.pdf (дата обращения: 08.04.2021).

- Кислицин, А. И. Половые и гендерные особенности и их влияние на процесс становления и про-явления толерантности у представителей разных полов / А. И. Кислицин // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. – 2014. – № 4 (30). – С. 136–141. – URL: https://journal.tltsu.ru/rus/index. php/Vectorscience/article/view/471/473 (дата обращения: 08.04.2021). – Рез. англ.

- Телеснина, О. Б. Личностные особенности людей, склонных к мстительности / О. Б. Телеснина // Личность в пространстве и времени. – 2020. – № 9. – С. 179–185. – Рез. англ. – Текст : непосредственный.

- Пилецкий, С. Г. Апология мести как контрапункт учению Э. Фромма о деструктивности / С. Г. Пи-лецкий // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. – 2010. – № 1 (4). – С. 47–52. – URL: http://vestnik43.ru/1(4)-2010.pdf (дата обращения: 20.12.2020).

- Завражин, С. А. Инфернальный ребенок / С. А. Завражин // Психолого-педагогический поиск. – 2012. – № 4. – С. 157–161. – URL: https://ppsjournal.rsu.edu.ru/wp-content/uploads/pps_4_24.pdf (дата обра¬щения: 20.12.2020).

- Благовестный, М. Б. Некоторые аспекты этики Менегетти в их связи с неотомизмом: проблема поиска философских основ онтопсихологии / М. Б. Благовестный // Ученые записки Крымского феде¬рального университета имени В. И. Вернадского. Философия. Политология. Культурология. – 2017. – Т. 3, № 4. – С. 15–23. – URL: http://sn-philcultpol.cfuv.ru/wp-content/uploads/2018/02/15-23-blag.pdf (дата обра¬щения: 20.11.2020). – Рез. англ.

- Смирнова, Г. О. Психологические особенности и варианты детской агрессивности / Г. О. Смирно-ва, Г. Р. Хузеева // Вопросы психологии. – 2002. – № 1. – С. 17–26. – Текст : непосредственный.

- Злоказов, К. В. Индивидуальные и социальные факторы мстительного поведения / К. В. Злоказов, С. С. Каппушев, А. М. Иванова. – DOI 10.33463/2072-8336.2019.1(46).069-076 // Прикладная юридическая психология. – 2019. – № 1 (46). – С. 69–76. – URL: https://www.lawpsy.ru/images/magazine/2019/2019-1.pdf (дата обращения: 12.09.2020).

- Ищенко, О. В. «Ужас нашего времени…»: сибирские печатные издания о самоубийствах воспи-танников учебных заведений в конце ХIХ – начале ХХ в. / О. В. Ищенко // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2015. – № 12, ч. 2. – С. 104–109. – URL: https://www.gramota.net/articles/issn_1997-292X_2015_12-2_26.pdf (дата обращения: 15.09.2020). – Рез. англ.

- Чесноков, И. И. Месть как эмоциональный поведенческий концепт (опыт когнитивно-комму-никативного описания в контексте русской лингвокультуры) / И. И. Чесноков // Вестник культуроло¬гии. – 2010. – № 3. – C. 208–211. – URL: http://inion.ru/site/assets/files/4687/no3_2010.pdf (дата обращения: 07.04.2021).

- Овчарова, Р. В. Нравственное самосознание и внутренняя позиция личности подростка в со-стоянии социально-педагогической запущенности // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 2, ч. 13. – С. 2970–2974. – URL: http://www.fundamental-research.ru/pdf/2015/2-13/37598.pdf (дата обращения: 15.09.2020). – Рез. англ.