Некоторые результаты предварительного технико-технологического анализа образцов тканей из некрополей Верхнего Приобья эпохи раннего железа

Автор: Головченко Николай Николаевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология и антропология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.16, 2017 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты предварительного технико-технологического анализа образцов тканей, обнаруженных в могиле 1 кургана № 15 некрополя Новотроицкое-1 и погребении 14 кургана № 3 могильника Масляха-1 в ходе экспедиций А. П. Уманского. Описываемые фрагменты тканей представляют собой образцы текстиля: наплечной одежды полотняного плетения из некрученых нитей. Анализ находок позволил установить некоторые особенности декора подола погребальной одежды древнего населения Верхнего Приобья. Автор приходит к выводу о том, что в качестве сырья при изготовлении данного текстиля использовалась шерсть. На основе широкой источниковой базы рассмотрены вопросы, связанные с технологией производства тканей и погребальной одежды населения Северной Азии скифского времени. Особое внимание уделено семантике шерстяной одежды и прически (косички) у населения Верхнеобского бассейна эпохи раннего железа.

Верхнее приобье, эпоха раннего железа, археологические ткани, технико-технологический анализ, текстиль

Короткий адрес: https://sciup.org/147219749

IDR: 147219749 | УДК: 903.03

Текст научной статьи Некоторые результаты предварительного технико-технологического анализа образцов тканей из некрополей Верхнего Приобья эпохи раннего железа

Одежда и костюм – это не только непременный атрибут культуры, связанный с этническими и социальными категориями функционирования общества, но и полноценный исторический источник, несущий важную информацию о различных областях деятельности человека. Этот источник обретает особое значение в тех случаях, когда изучаются бесписьменные народы Сибири и Центральной Азии. Информативность одежды и костюма основана на их материальных и идеальных свойствах, которые определяют утилитарные и символические функции облачений. Для исследователя прак- тические функции костюма сопряжены с информацией о природной среде и экономической организации общества, содержат сведения о деятельности по производству одежды и обуви, ландшафтно-климатических условиях, определяющих использование тех или иных материалов, крой. Семиотические функции костюма отражают этносоциальное устройство общества, религиозномагические представления, политическую организацию, художественно-эстетические воззрения. Наиболее полную информацию об указанных сферах культуры в концентрированном виде отражает ткань. Целью

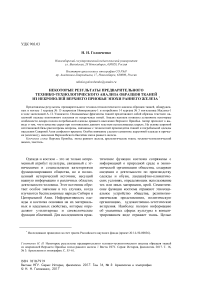

Рис. 1 . Фрагмент наплечной одежды из могилы 1 кургана № 15 могильника Новотроицкое-1 (фото автора)

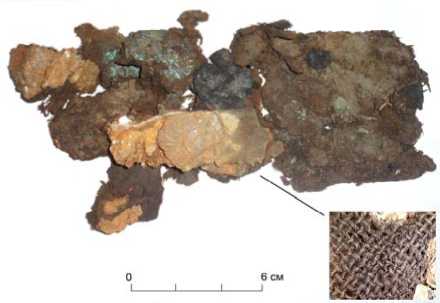

Рис. 2 . Фрагмент наплечной одежды из могилы 14 кургана № 3 могильника Масляха-1 (фото автора)

Рис. 3. Макрофотография ткани из могилы 1 кургана № 15 могильника Новотроицкое-1 (фото автора; без масштаба)

предлагаемой работы является введение в научный оборот результатов предварительного технико-технологического анализа образцов тканей, обнаруженных при раскопках

некрополя Новотроицкое-1 и могильника Масляха-1 эпохи раннего железа.

В погребальных комплексах Верхнеобского бассейна в силу существующих климатических условий артефакты из органики, как правило, не сохраняются. Находки археологических тканей в захоронениях единичны и представлены остатками тканей (20 экз.), следами на окислах металлических изделий (37 экз.) и оттисками на керамике (14 экз.) [Грязнов, 1956. С. 59; Троицкая, Бородовский, 1994. С. 60, 117; Могильников, 1997. С. 117; Шульга, 2003. С. 24, 26; Уманский и др., 2005. С. 120; Шульга и др., 2009. С. 17–115]. В пяти из 20 случаев в ходе раскопок были выявлены ткани ворота, в восьми – наплечной одежды.

К числу таких находок принадлежат фрагменты подолов из могилы 1 кургана № 15 некрополя Новотроицкое-1 и погребения 14 кургана № 3 могильника Масляха-1, обнаруженные в ходе раскопок А. П. Уманского. В настоящее время названные находки хранятся в Историко-краеведческом музее Алтайского государственного педагогического университета.

Описываемые материалы были опубликованы в научных изданиях [Шульга и др., 2009. С. 39], однако без технико-технологической характеристики, которой посвящена настоящая работа. Новизна исследования определяется задачей выявления некоторых особенностей оформления подола наплечной одежды населения Верхнего Приобья эпохи раннего железа на основе анализа фрагментов тканей из указанных погребений. Интерес к изучаемым объектам историко-культурного наследия определяется тем, что с их помощью можно охарактеризовать текстуру ткани, плетение и способ оформления подола наплечной одежды населения Верхнего Приобья скифского времени.

Методическую основу работы составили разработки Т. Н. Глушковой (см.: [Глушкова, 2003а; 2003б; 2006; 2010; Глушкова, Сутула, 2008]). В ходе органолептического анализа находок и осмотра тонины под микроскопом в ее текстуре были выявлены отдельные волокна шерсти.

Исследуемые находки представляют собой фрагменты тканей (полотняного плетения) с пригоревшими к ним органикой и войлоком.

Фрагмент из могилы 1 кургана № 15 Новотроицкого-1 принадлежал поясу № 2, который был расстегнут и уложен слева вдоль ребер умершего воина. Подобное расположение стрелковых поясов зафиксировано в раннескифских могильниках Гилево-10 и Аржан-2. Застегивался он при помощи крепившейся на левом конце пряжки. У левого конца пояса находились бронзовый зооморфный костылек и железная прорезная обойма с подвешенным к ней колчаном, на котором крепилась крупная железная колчанная бляха. На этом колчанном портупейном ремне имелась большая железная обойма. На находившемся в восточной части правом конце ремня обнаружена необычная орнаментированная пластина с прорезью под портупейный ремешок. Она сохранилась в монолите органики на окислившемся фрагменте поясного ремня, и сомнений в первоначальном положении пластины нет. Судя по отверстию и тлену, это была накладная пластина, сквозь которую пропускался портупейный ремешок. Здесь же зафиксировано несколько фрагментов слежавшегося войлока с остатками ткани и кожи, в одном из которых и была найдена орнаментированная пластина [Шульга и др., 2009. С. 39] (рис. 1). Шерстяная ткань плохой сохранности находилась под пластиной.

Неопубликованные находки тканей из погребения 14 кургана № 3 Масляхи-1 (фрагменты с пригоревшей к ним органикой) были зафиксированы in situ под тазовыми костями погребенного мужчины (рис. 2). Сопроводительный комплекс представлен отдельными элементами поясного набора – пряжкой и кочедыком.

Органолептическое и микроскопическое обследование материала дало возможность выявить в его текстуре шерстяные разветвляющиеся волокна (рис. 3). Несколько таких волокон были взяты пинцетом и подожжены, в результате зафиксирован специфический запах паленой шерсти. Это позволило считать основу ткани шерстью, что соотносится с нашими представлениями о развитии ткачества на территории юга Западной Сибири в раннем железном веке [Бородов-ский, 1989. С. 59; 1995. С. 10; 2013. С. 24–27; Глушкова, 2002. С. 67; 2010. С. 286]. Схожие по текстуре ткани найдены в погребении 9 раскопа № 8 некрополя Новотроицкое-1.

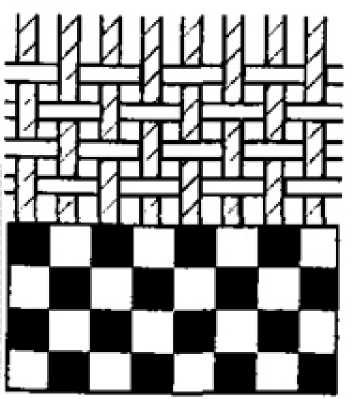

Исследованные ткани полотняного плетения обычной структуры имели неодно- родную фактуру (возможно, вследствие плохой сохранности) (рис. 4). Нити предполагаемых «основы» и «утка» не различимы (определения даны в кавычках, так как нам не удалось выявить кромку, позволяющую определить систему основных и уточных нитей), их толщина в образцах почти одинакова. Общее слабое натяжение нитей в полотне ткани, должно быть, свидетельствует о том, что они были изготовлены на простом приспособлении без их жесткого закрепления, возможно, на вертикальном ткацком станке, хотя из-за отсутствия кромок с уверенностью говорить об этом нельзя. Изучаемый объект небольшой по размерам, явных ошибок в плетении не имеет.

Обе описанные находки происходят из мужских погребений большереченской культурно-исторической общности. Из контекста находок и их интерпретаций, следует, что они имели прямое отношение к воинскому поясному набору, а судя по остаткам шерстяных тканей, и к мужской наплечной одежде. Рассмотрев материал, можно предположить, что погребенные мужчины были одеты в несколько облачений: нижнее – текстильное, и верхнее – войлочное, стянутое поверху кожаным поясом с сопутствующей фурнитурой. Войлочная накидка была распашной, в то время как текстильная одежда, вероятнее всего, нет. К сожалению, не выясненным остается вопрос о длине нижних пол одеяния. Скорее всего, они были длинные, как на скифском кандисе.

Рис. 4. Схема полотняного плетения исследованных тканей

Аналогичные нашим материалам ткани обнаружены в погребальных памятниках Западной Сибири, Горного Алтая и пустыни Такла-Макан [Глушкова, 2002; Binghua, Mair, 2001; Полосьмак, Баркова, 2005]. В качестве примера обнаружения остатков археологического текстиля, схожего с рассмотренными выше, можно упомянуть мешочек для зеркала с памятника Карбан [Головченко, 2016].

Заметим, что шерсть как сырьевая основа одежды была тесно связана с верованиями различных народов мира, в том числе индоиранских. К примеру, в Ригведе нередки сравнения хорошего жертвенного приношения, выполненного по обряду, с качественно выделанной шерстью [Ригведа, 1999. С. 11]. Обращаясь к Апри (персонифицированное название литургических гимнов, приглашающих богов к жертвоприношению. – Н. Г. ), гимнопевец просил жертву: «Мягкая как шерсть растелись» [Там же].

Не вызывает сомнений солярная символика находок. Аллегорически ткачество сравнивалось с движением Солнца по небосклону, а шерсть (ткань) – с солнечным светом: «Такова божественная природа Сурьи, таково величие: посреди работы он собирает натянутую ткань» [Ригведа, 1989. С. 140]. Деятельность Сурьи (ежедневный восход и заход Солнца. – Н. Г. ) один из авторов гимнов сравнивал с ежедневным пением гимнов: «Соткан мой труд, и снова ткется все он же» [Там же. С. 132]. Примечательно, что Сурья – солнечное божество, ткач, имел своим аватаром барана, образ которого часто фигурирует на головных уборах кочевников, а из бараньей шерсти изготавливалась одежда. Ношение одежды и процесс ее изготовления становились сакрализованными, своего рода обрядами с сопутствующими им ритуалами, вероятно, связанными с приобщением погребаемого носителя к фарну божества [Бородовский, 2004; Головченко, 2015].

Таким образом, результаты анализа рассмотренных фрагментов ткани позволили нам говорить о способе оформления подола наплечной одежды, семантической сочетаемости сырьевой основы и уровней одежды. Это расширяет наши представления о традициях покроя одежды населения Верхнеобского бассейна эпохи раннего железа. Полученные данные дают возможность также наметить направления дальнейшего изуче- ния археологического текстиля в рамках предметного комплекса одежды древнего населения Северной Азии.

Список литературы Некоторые результаты предварительного технико-технологического анализа образцов тканей из некрополей Верхнего Приобья эпохи раннего железа

- Бородовский А. П. К вопросу об использовании костяных орудий из ветвей нижних челюстей с зубами крупного рогатого скота (по материалам эпохи бронзы и раннего железного века из Новосибирского Приобья)//Археологические исследования в Сибири. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 1989. С. 59-60.

- Бородовский А. П. Предметы примитивного прядения как индикатор этнотерриториальных границ Горного Алтая в эпоху раннего железа//Аборигены Сибири: проблемы изучения исчезающих языков и культур. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1995. Т. 2. С. 9-12.

- Бородовский А. П. Фарн скифского времени в Сибири и особенности изображения рога//Археология, этнография и антропология Евразии. 2004. № 4 (20). С. 135-140.

- Бородовский А. П. Проблемы реконструкции специализации производств по обработке органических материалов на юге Западной Сибири в эпоху палеометалла//Вестн. Том. гос. ун-та. История. 2013. № 3 (23). С. 24-27.

- Глушкова Т. Н. Археологические ткани Западной Сибири. Сургут, 2002. 206 с.

- Глушкова Т. Н. Информативные возможности археологического текстиля Западной Сибири//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: Материалы годовой сессии Института археологии и этнографии СО РАН. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003а. Т. 9, ч. 1. С. 320-323.

- Глушкова Т. Н. Схема технологического описания археологического текстиля//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: Материалы годовой сессии Института археологии и этнографии СО РАН. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003б. Т. 9, ч. 2. С. 203-206.

- Глушкова Т. Н. Текстильные центры и традиции (на примере технологического изучения коллекций археологического текстиля раннего железного века из Южной Сибири)//Производственные центры: источники, «дороги», ареал распространения: Материалы тематической науч. конф. СПб., 2006. С. 185-189.

- Глушкова Т. Н. Возможности историко-культурных реконструкций по результатам изучения древнего текстиля как исторического источника//Интеграция археологических и этнографических исследований: Сб. тр. Казань, 2010. Ч. 1. С. 285-288.

- Глушкова Т. Н., Сутула А. В. Методология и методика источниковедческого исследования археологических текстильных материалов//Время и культура в археолого-этнографических исследованиях древних и современных обществ Западной Сибири и сопредельных территорий: проблемы интерпретации и реконструкции. Томск: Аграф-Пресс, 2008. С. 31-34.

- Головченко Н. Н. Поиск параллелей предметному комплексу одежды населения Верхнего Приобья эпохи раннего железа в гимнах Ригведы//Вестн. Том. гос. ун-та. История. 2015. № 1 (33). С. 111-116.

- Головченко Н. Н. Результаты предварительного технико-технологического анализа мешочка для зеркала из некрополя Карбан-2 (Горный Алтай)//Вестн. Новосиб. гос. унта. Серия: История, филология. 2016. Т. 15, № 5: Археология и этнография. С. 44-49.

- Грязнов М. П. История древних племен Верхней Оби по раскопкам близ с. Большая Речка//МИА. № 48. М.; Л., 1956. 163 с.

- Могильников В. А. Население Верхнего Приобья в середине -второй половине I тысячелетия до н. э. М., 1997. 195 с.

- Полосьмак Н. В., Баркова Л. Л. Костюм и текстиль пазырыкцев Алтая (IV-III вв. дон. э.). Новосибирск: Инфолио, 2005. 232 с.

- Ригведа. Мандалы V-VIII. М.: Наука, 1989. 754 с.

- Ригведа. Мандалы I-IV. М.: Наука, 1999. 767 с.

- Троицкая Т. Н., Бородовский А. П. Большереченская культура лесостепного Приобья. Новосибирск: Наука, 1994. 184 с.

- Уманский А. П., Шамшин А. Б., Шульга П. И. Могильник скифского времени Рогозиха-1 на левобережье Оби. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2005. 204 с.

- Шульга П. И. Могильник скифского времени Локоть-4а. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2003. 204 с.

- Шульга П. И., Уманский А. П., Могильников В. А. Новотроицкий некрополь. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2009. 329 с.

- Binghua Wang, Mair Victor H. Xinjiang Gushi: Gudai Xinjiang Juminji Qi Wenhua (The Ancient Corpses of Xinjiang: The Peoples of Ancient Xinjiang and their Culture). Xinjiang, 2001. 245 p. (на англ. яз.)