Некоторые условия адаптации студентов первого курса училища олимпийского резерва

Автор: Воронов А.М., Сергина Е.А., Киселев А.В.

Журнал: Физическое воспитание и спортивная тренировка @journal-fvist

Рубрика: Вопросы профессионального образования в сфере физической культуры и спорта

Статья в выпуске: 1 (31), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье уточнены понятия адаптации и дезадаптации обучающихся, субъективного отношения, обоснованы некоторые условия оптимальной адаптации студентов к условиям организации среднего профессионального образования. В качестве моделируемых условий оптимальной адаптации первокурсников рассмотрены такие, как использование коллективных форм организации внеурочной деятельности и досуга обучающихся, ролевых и деловых игр в образовательном процессе, учет субъективного отношения студентов к участникам образовательных отношений, к образовательному и тренировочному процессам и включение первокурсников в управление жизнедеятельностью. Авторы представили сопоставительный анализ субъективного отношения студентов к тренировочному и образовательному процессу, тренерам и учителям, самим себе и однокурсникам на основе результатов исследования уровня адаптированности студентов первого курса училища олимпийского резерва на разных этапах обучения.

Адаптация и дезадаптация обучающихся, адаптированность, субъективное отношение, коллективные формы организации внеурочной деятельности, образовательный процесс, тренировочный процесс

Короткий адрес: https://sciup.org/140247159

IDR: 140247159

Текст научной статьи Некоторые условия адаптации студентов первого курса училища олимпийского резерва

Введение. Проблема адаптации обучающихся первого курса к условиям среднего профессионального образования не раз становилась предметом педагогических исследований. В научных трудах М.В. Бирюковой [1], Я.В. Бочарниковой [2], С.И. Огородник, М.И. Масоловой [6] и других нашли отражение особенности адаптационного периода студентов организаций среднего профессионального образования, основные трудности, с которыми сталкиваются первокурсники в первые месяцы обучения, а также содержание и формы индивидуальной работы педагогов и психологов со студентами. Сущность и специфика социально-педагогической адаптации первокурсников раскрываются в работах Н.М. Смысловой как включение студентов учреждений среднего профессионального образования в систему социальных отношений, установившихся в конкретном учебном заведении, в педагогический процесс, отличающийся направленностью на формирование готовности к будущей профессиональной деятельности и на последующее приобретение профессиональных умений и навыков [9]. В качестве организационно-педагогических условий успешной адаптации первокурсников исследователь выделяет учет индивидуальных особенностей, потребностей и интересов студентов и создание комфортной, доброжелательной атмосферы внутри учебной группы.

Анализ перечисленной выше и другой научно-теоретической и научнометодологической литературы позволяет отметить недостаточное внимание к проблеме социальной адаптации первокурсников образовательных учреждений среднего профессионального образования, а также единичные программы по адаптации студентов к образовательному процессу, учитывающие особенности конкретного образовательного учреждения и специальности. Отметим также, что особенности адаптации первокурсников училища олимпийского резерва не изучались в полном объеме, а именно этот тип организаций среднего профессионального образования заслуживает, на наш взгляд, научного исследования.

Цель исследования - выявить степень и особенности адаптации первокурсников училища олимпийского резерва в системе наиболее важных для их развития отношений, определить некоторые условия оптимальной адаптации студентов.

Методы исследования. Исследование субъективного отношения проводилось по адаптированному опроснику субъективного отношения школьника к деятельности, самому себе и окружающим (СОДСО).

Обсуждение проблемы исследования.

Государственное училище олимпийского резерва (ГУОР) в г. Кондопоге - организация среднего профессионального образования, осуществляющая одновременно образовательную и профессиональную спортивную подготовку обучающихся. В настоящее время в нем обучаются 37 первокурсников, 30 из которых тренируются в спортивном клубе ГУОР Карелия. Подготовка по двум направлениям, профессиональнопедагогическая и спортивная, создает определенные сложности: тренировки отнимают большую часть времени, образовательный процесс для студентов организуется по индивидуальным учебным планам, внеурочная и воспитательная деятельность – в соответствии с рабочим графиком спортивных игр и соревнований, в том числе и «на выезде».

Такая организация жизнедеятельности определяет характер субъективного отношения первокурсников к самому себе, товарищам по команде, тренерам, учителям, учебе и тренировкам. Для выявления особенностей субъективного отношения был применен опросник субъективного отношения [8], несколько измененный с учетом условий училища. Опросник включает 72 вопроса, позволяющих выявить степень адап-тированности личности к системе 8 наиболее важных для его развития отношений: к спортивной команде, самому себе, родителям, преподавателям училища, тренерам, учебе, тренировочному процессу и внеурочной деятельности, а также – степень адап-тированности личности в целом.

В диагностике приняли участие 36 учащихся (97,2%), что позволяет судить об объективности полученных результатов. По итогам проведенного опроса видно: испытывают трудности адаптации к товарищам по команде 3 обучающихся (8,5%); к самому себе – 2 студента (5%); к родителям – 1 респондент (3%); к преподавателям – 11 обучающихся (30,5%); к тренерам – 3 студента (8%); к учебе – 17 (45%); к внеурочной деятельности – 10 респондентов (28%); к спортивным тренировкам трудности адаптации не выявлены.

Таким образом, основные трудности адаптации первокурсников связаны с отношениями к учебе, преподавателям и внеурочной деятельности. Низкие показатели адаптации к учебной деятельности и преподавателям объясняются, с нашей точки зрения, новыми, непривычными для студентов условиями организации учебного процесса. В течение первого месяца учебного года все первокурсники переводятся по решению педагогического совета училища на индивидуальный план обучения, согласно которому они обязаны посетить не менее 25% учебных занятий, выполнить все задания текущей и промежуточной аттестации. В связи с тем, что студенты учатся в небольших по составу группах на базе основного или среднего общего образования, играют в двух хоккейных командах по различным графикам, на отдельных учебных занятиях могут присутствовать от 2 до 14 человек. Учебная нагрузка оказывается неравномерной, промежутки между уроками могут составлять от 1 до 10 дней, значительно повышается доля самостоятельной учебно-познавательной деятельности, требуются большие волевые усилия для самоорганизации, при этом требования к учащимся и критерии оцени- вания результатов учебной деятельности остаются неизменными в соответствии с ФГОС СПО. Низкий уровень адаптации к педагогам наблюдается даже у хорошо успевающих студентов (4 человека – 11%).

Несмотря на то, что большинство обучающихся (72%) проявляют средний и высокий уровень адаптированности к внеурочной деятельности, их интересы направлены на мероприятия спортивного, развлекательного и досугового характера. Отсутствие интереса у студентов наблюдается при организации экскурсий в музеи, библиотеку, на производственное предприятие. Например, интерес к посещению Кондопожского целлюлозно-бумажного предприятия проявили лишь 27,7% обучающихся, а к поездке в питомник хаски – 75%.

Наивысшие показатели адаптации первокурсники продемонстрировали в отношениях к тренерам: у 93,9% респондентов – очень высокая степень адаптации (от 36 баллов и выше); к тренировочному процессу – высокая и очень высокая степень адаптации у 100%. Отметим, что тренировочный процесс под непосредственным руководством тренеров организован в училище интенсивно: игроки команд тренируются по 4– 5 часов в день, участвуют в первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги сезона 2019/2020. Члены спортивной команды считают для себя основным видом деятельности хоккей, а учеба, внеурочная деятельность, досуг для них второстепенны. При этом статус студента училища – единственный шанс попасть в хоккейную лигу. Игроки строят краткосрочные планы, большинство – на один сезон. Все это затрудняет и без того нелегкий процесс адаптации.

Ведущим направлением воспитательной работы мы видим организацию самодиагностики, самоанализа и самовоспитания студентов. Уже с первых дней обучения в училище первокурсники участвуют в деловых играх «Стол переговоров» и «Дерево целей». Участие в этих играх помогает обучающимся структурировать жизненные цели по иерархическому принципу: от генеральной (наиболее значимой) к подчиненным первого, второго и последующих уровней. Участники игры учатся разбивать цели на подцели, задачи, находить закономерности и внутренние взаимосвязи, определять условия решения задач и достижения целей. В играх приобретаются навыки саморефлек-сии и самооценки.

Усиление роли самосознания, саморефлексии, саморегуляции у студентов позволяет более успешно увеличить долю самостоятельной работы, оптимально организовать переход к индивидуальным планам обучения. Преподаватели училища нацеливают студентов на регулярное выполнение учебных заданий, участие в проектной и ис- следовательской деятельности, обращение за индивидуальными консультациями, разъясняют преимущества очного общения перед дистанционным, помогают с выбором источников учебной информации и способов работы с ней. На учебных занятиях проводятся опросные процедуры, а дидактические материалы размещаются в интернет -пространстве. График сдачи контрольных и зачетных работ студенты составляют совместно с преподавателями. Результатом такой работы мы видим достижение высокого уровня и интенсивности образовательной мотивации. Поскольку образовательная деятельность студентов является полимотивированной и побуждается не одним, а целой системой разнообразных мотивов, преподаватели согласуют график аттестации игроков команды со старшим тренером, в результате чего результативность обучения определяет интенсивность участия спортсменов в тренировках и играх. Для диагностики мотивов учебной деятельности студентов была использована методика А.А. Реан и В.А. Якунина в модификации Н.Ц. Бадмаевой. В данной методике имеются семь шкал оценивания: шкала 1 - «Коммуникативные мотивы»; шкала 2 - «Мотивы избегания неудачи»; шкала 3 - «Мотивы престижа»; шкала 4 - «Профессиональные мотивы»; шкала 5 -«Мотивы творческой самореализации»; шкала 6 - «Учебно-познавательные мотивы»; шкала 7 - «Социальные мотивы». Опросник состоит из тридцати четырех утверждений, оценка которых производится по пятибалльной системе: 1 балл соответствует минимальной значимости мотива, 5 баллов - максимальной. Таким образом, получается результат по семи шкалам. Опрос проводился дважды: в начале учебного года и в декабре, спустя три месяца. На первом этапе диагностики проявились 5 ведущих мотивов учебной деятельности: «получить диплом» - 25%; «обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности» - 19,4%, «выполнять педагогические требования» -16,7%; «добиться одобрения родителей и окружающих» - 11%, «приобрести глубокие и прочные знания» - 5,5%. Тест А.А. Реан и В.А Якунина в модификации Н.Ц. Бадмаевой наглядно свидетельствует о том, что среди мотивов учебной деятельности студентов на первом месте стоят профессиональные мотивы, на втором - социальные, на третьем -учебно-познавательные. В процессе обучения в училище учебная мотивация студентов менялась. На втором этапе были получены следующие результаты: мотивацию «получить диплом» имели 16,7% обучающихся; «обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности» - 22,2%, «приобрести глубокие и прочные знания» - 16,7%; «добиться одобрения родителей и окружающих» - 8,3%, «стать высококвалифицированным специалистом» - 5,5%. Таким образом, на первом месте по-прежнему остаются профессиональные, на втором - учебно-познавательные, на третьем - коммуникатив- ные мотивы. Данные результаты позволяют констатировать рост значимости для студентов образовательной подготовки, а также повышение адаптированности к учебному процессу.

Некоторую озабоченность руководителей училища вызывает недостаточно высокий уровень адаптации первокурсников к товарищам по команде. Очень высокий уровень адаптации продемонстрировали 2 человека (6,7%); высокий уровень – 11 учащихся (36,7%); средний уровень – 13 студентов (43,3%); низкий уровень – 3 учащихся (10%); дезадаптацию – 1 первокурсник (3,3%). Такие показатели можно объяснить, как нам кажется, недостаточной продолжительностью общения в команде, внутренней конкуренцией (в команде – 4 вратаря, 9 защитников, 17 нападающих); различиями в возрасте, направленности и опыте игры. Для решения данной проблемы педагоги училища проводят мероприятия по сплочению команды: совместный просмотр и обсуждение фильмов; участие в спортивно-развлекательных играх, например, в пейнтбол; учебные тренировки по самбо и встречи с заслуженными спортсменами и тренерами Карелии; совместные празднования дней рождения и т.д. За несколько месяцев интенсивной работы в данном направлении, по словам тренеров команды, меняется общий настрой игроков, складываются устойчивые микрогруппы, растет доверие студентов друг к другу.

Показатели субъективного отношения респондентов к себе вполне удовлетворительны: 4 человека (13,3%) демонстрируют очень высокий уровень адаптации к себе; 15 человек (50%) – высокий уровень адаптации; 9 студентов (30%) – средний и 2 человека (6,7%) – низкий. В студенческом возрасте завершается созревание личности, складывается мировоззрение, формируются ценностные ориентации, установки, происходит профессиональное становление студентов, которое осуществляется в рамках учебной, внеурочной и профессиональной деятельности. Во многом успех личного развития зависит от самоотношения, самооценки и самоадаптации. Однако отрицать значимую роль внешних факторов было бы неверно. К таким факторам можно отнести и психолого-педагогическое сопровождение студента в образовательном процессе, которое предполагает оказание ему помощи при принятии решения в сложных ситуациях. Мы понимаем психолого-педагогическое сопровождение как комплексный метод, обеспечивающий создание условий для принятия студентом оптимальных решений в различных ситуациях жизненного и академического выбора, помощь в преодолении трудностей (барьеров, затруднений и т.п.) и создание ситуаций успешности и достижений. Генеральной задачей психолого-педагогического сопровождения студента в процессе развития его академической зрелости является расширение его субъектного опыта, по- мощь в осознании своего профессионального предназначения, обретении академической компетентности [3].

Психолого-педагогическое сопровождение и одна из его технологий - педагогическая поддержка - это система педагогической деятельности, раскрывающая личностный потенциал человека, включающая помощь ученикам, учителям, родителям в преодолении социальных, психологических, личностных трудностей. Это - процесс совместного с ребенком определения его собственных интересов, целей, возможностей и путей преодоления препятствий (проблем), мешающих ему сохранить свое человеческое достоинство и самостоятельно достигать желаемых результатов в обучении, самовоспитании, общении, образе жизни (О.С. Газман) [10]. Выбирая технологию педагогической поддержки, преподаватели помогают студентам на только формулировать отдельные затруднения, встречающиеся в учебном, тренировочном и коммуникативном процессах, но и проектировать собственные действия, механизмы самоанализа и саморегуляции, что обеспечивает постепенное снятие напряжения, улучшение состояния обучающегося. Таким образом, формируется позитивный опыт выстраивания отношений к себе как к субъекту, который может управлять ситуацией, противопоставляя обстоятельствам собственные волю, активность. Положительное отношение к себе проявляется в положительном отношении студентов и к собственным учебным успехам, и к результатам тренировок, и к собственному статусу в команде.

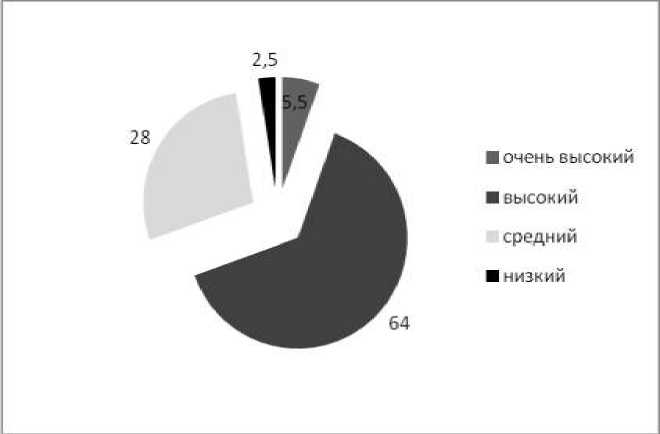

Показатели общей адаптации первокурсников к условиям училища олимпийского резерва в г. Кондопоге, на первый взгляд, не вызывают опасений (рисунок).

Рисунок. Показатели общей адаптации первокурсников, %

Однако заметим, что высокий уровень адаптации характерен для студентов-спортсменов, демонстрирующих очень высокую адаптацию к тренерам и спортивным тренировками, а также высокую или среднюю адаптацию к самим себе и одногруппникам. Наибольшее беспокойство вызывают десять студентов со средним и один студент с низким уровнем адаптации. Комплексные меры психолого-педагогического сопровождения направлены, в первую очередь, на них. Разработаны и применяются следующие механизмы сопровождения: индивидуальные консультации, в том числе с проведением самодиагностики; одобрение тренера; возможность выбора руководителя проектной (исследовательской) работы; гибкий график прохождения промежуточной аттестации, отсрочка промежуточной аттестации на 2–4 недели; возможность переселения в другую комнату в общежитии и т.д.

Для всех без исключения обучающихся создаются условия комфорта и безопасности: организовано комплексное питание на время проведения первенства Национальной молодежной хоккейной лиги сезона 2019/2020, в «послеигровые» дни проводятся информационно-досуговые мероприятия, на страницах социальных сетей публикуется информация о личных достижениях студентов, по согласованию с обучающимися проводятся собеседования и консультации для их родителей.

Выводы. Таким образом, в училище формируются основные условия для оптимальной адаптации первокурсников к учебной деятельности с учетом их потребностей, интересов и возможностей. Ориентируясь на традиционные подходы к организации образовательного процесса, урочной и внеурочной, воспитательной деятельности, руководство и преподаватели Государственного училища олимпийского резерва в г. Кондопоге используют потенциал индивидуального плана обучения студентов, сочетания учебного и тренировочного процессов, диагностики и самодиагностики обучающихся. Как свидетельствуют результаты проведенного исследования, даже за короткий период в данных условиях удалось повысить уровень профессиональной и учебнопознавательной мотивации.

Список литературы Некоторые условия адаптации студентов первого курса училища олимпийского резерва

- Бирюкова М.В. Адаптация студентов к обучению в среднем профессиональном учебном заведении: трудности, проблемы, пути решения // Известия Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. - 2008. - № 12 (88). - С. 158-162.

- Бочарникова Я.В. Психолого-педагогическое сопровождение адаптации студентов первого курса [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/582626/.

- Высшее профессиональное образование в условиях реализации ФГОС: монография / под ред. С.В. Кривых. - Санкт-Петербург: Экспресс, 2013. - 200 с.

- Долгова В.И., Крыжановская Н.В., Непомнящая Н.А. Актуальные проблемы психолого-педагогического сопровождения личности [Электронный ресурс] // Научно-методический электронный журнал "Концепт". - 2016. - Т. 44. - С. 1-8. Режим доступа: http://e-koncept.ru/2016/46370.htm.

- Ленский В.И. Адаптация студентов в вузе // Международный студенческий научный вестник. - 2015. - № 5 (часть 2). - С. 271.

- Огородник С.И., Масолова М.И. Особенности и трудности адаптации первокурсников в учреждениях среднего профессионального обучения [Электронный ресурс] // Молодой ученый. - 2016. - № 20. - С. 649-651. Режим доступа: https://moluch.ru/archive/124/34136/ (дата обращения: 26.11.2019)].

- Нигей Н.В., Плащевая Е.В. Роль куратора в процессе адаптации студентов первого курса // Образование и наука в России и за рубежом. - 2019. - № 9 (57). - С. 69-72.

- Педагогическая диагностика в опытно-экспериментальной работе школы. Книга для учителей / Авт.-сост. И.С. Батракова, А.В. Мосина, А.П. Тряпицына. - Санкт-Петербург, 1993. - С.53-55.

- Смыслова Н.М. Адаптация как один из этапов социально-профессионального становления личности // Казанский педагогический журнал. - 2011. - № 2. - С. 85-90.

- Степанов Е.Н., Лузина Л.М. Педагогу о современных подходах и концепциях воспитания. - М.: ТЦ Сфера, 2002.

- Юденкова И.В., Бежаева Д.Н. К вопросу об адаптации студентов-первокурсников к условиям вуза [Электронный ресурс] // Молодой ученый. - 2015. - № 22. - С. 887-891. Режим доступа: https://moluch.ru/archive/102/23220/ (дата обращения: 02.12.2019).

- Biryukova M.V. Adaptaciya studentov k obucheniyu v srednem professional'nom uchebnom zavedenii: trudnosti, problemy', puti resheniya // Izvestiya Rossijskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta imeni A. I. Gercena. - 2008. - № 12 (88). - S. 158-162.

- Bocharnikova Ya.V. Psixologo-pedagogicheskoe soprovozhdenie adaptacii studentov pervogo kursa [E'lektronny'j resurs]. Rezhim dostupa: http://festival.1september.ru/articles/582626/.

- Vy'sshee professional'noe obrazovanie v usloviyax realizacii FGOS: monografiya / pod red. S.V. Krivy'x. - Sankt-Peterburg: E'kspress, 2013. - 200 s.

- Dolgova V.I., Kry'zhanovskaya N.V., Nepomnyashhaya N.A. Aktual'ny'e problemy' psixologo-pedagogicheskogo soprovozhdeniya lichnosti [E'lektronny'j resurs] // Nauchno-metodicheskij e'lektronny'j zhurnal "Koncept". - 2016. - T. 44. - S. 1-8. Rezhim dostupa: http://e-koncept.ru/2016/46370.htm.

- Lenskij V.I. Adaptaciya studentov vuze // Mezhdunarodny'j studencheskij nauchny'j vestnik. - 2015. - № 5 (chast' 2). - S. 271.

- Ogorodnik S.I., Masolova M.I. Osobennosti i trudnosti adaptacii pervokursnikov v uchrezhdeniyax srednego professional'nogo obucheniya [E'lektronny'j resurs] // Molodoj ucheny'j. - 2016. - № 20. - S. 649-651. Rezhim dostupa: https://moluch.ru/archive/124/34136/ (data obrashheniya: 26.11.2019)].

- Nigej N.V., Plashhevaya E.V. Rol' kuratora v processe adaptacii studentov pervogo kursa // Obrazovanie i nauka v Rossii i za rubezhom. - 2019. - № 9 (57). - S. 69-72.

- Pedagogicheskaya diagnostika v opy'tno-e'ksperimental'noj rabote shkoly'. Kniga dlya uchitelej / Avt.-sost. I.S. Batrakova, A.V. Mosina, A.P. Tryapicyna. - Sankt-Peterburg, 1993. - S.53-55.

- Smy'slova N.M. Adaptaciya kak odin iz e'tapov social'no-professional'nogo stanovleniya lichnosti // Kazanskij pedagogicheskij zhurnal. - 2011. - № 2. - S. 85-90.

- Stepanov E.N., Luzina L.M. Pedagogu o sovremenny'x podxodax i koncepciyax vospitaniya. - M.: TCz Sfera, 2002.

- Yudenkova I.V., Bezhaeva D.N. K voprosu ob adaptacii studentov-pervokursnikov k usloviyam vuza [E'lektronny'j resurs] // Molodoj ucheny'j. - 2015. - № 22. - S. 887-891. Rezhim dostupa: https://moluch.ru/archive/102/23220/ (data obrashheniya: 02.12.2019).