Некоторые вопросы истории фортификаций раннего Изборска

Автор: Лопатин Н.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 226, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются остатки оборонительных сооружений на укрепленном участке Изборск (Трувор), исследованном в 1971-1992 годах экспедицией во главе с В. В. Седовым. Основное внимание уделяется деревянной колонии 11 века в цитадели, а также реконструкции линии внешнего формования камня, построенной в тот же период. Автор приводит хронологические данные об Изборском регионе в 11 - начале 12 вв., Главным образом военные экспедиции новгородских князей против племен Чуда. Эти данные дают основание предполагать, что строительство цитадели в начале 11 века было связано с превращением Изборска в форпост на западную границу Новгородской земли под Великим князем Ярославом Мудрым. Ключевые слова: Изборск, Труворово городище, фортификации, детинец, деревянный частокол, каменная стена, вал, ров, чудь, эсты, новгородские князья, Ярослав Мудрый.

Изборск, труворово городище, фортификации, детинец, деревянный частокол, каменная стена, вал, ров, чудь, эсты, новгородские князья, ярослав мудрый

Короткий адрес: https://sciup.org/14328457

IDR: 14328457

Текст научной статьи Некоторые вопросы истории фортификаций раннего Изборска

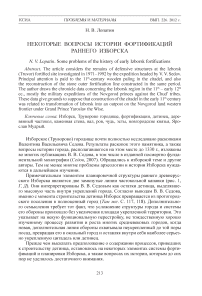

Примечательным элементом планировочной структуры раннего древнерусского Изборска являются две замкнутые линии частокольной канавки (рис. 1, Г, Д ). Они интерпретированы В. В. Седовым как остатки детинца, выделявшего мысовую часть внутри укреплений города. Согласно выводам В. В. Седова, именно с момента строительства детинца Изборск превращается из протогородского поселения в полноценный город ( Там же . С. 117, 118). Дополнительного осмысления требует тот факт, что усложнение структуры города и системы его обороны произошло без увеличения площади укрепленной территории. Это указывает на некую функциональную перестройку, не тождественную хорошо изученному процессу развития и роста многих средневековых городов, когда новая, дополнительная линия обороны охватывала неукрепленный до той поры посад, превращая его в окольный город и оставляя внутри себя наиболее серьезно укрепленную цитадель или детинец.

Прежде чем высказать предположение о содержании процессов, приведших к строительству детинца, остановлюсь на некоторых элементах системы фортификаций и планировки Изборска, а также вопросах их истории, которым до сих пор не уделялось достаточного внимания.

Рис. 1. План Изборского городища (показаны горизонтали +42, +45, +50 м от уровня воды в Городищенском оз.). Частокольные канавки детинца и руины каменной стены

А , Б – расположение профилей (см. рис. 2); В – место слияния двух канавок в одну; Г – внутренняя канавка; Д – внешняя канавка; Е – руины стены; Ж – участок перекрывания частокольных канавок руинами стены; З – напольный вал; И – Никольская церковь (XVI–XVIII вв.)

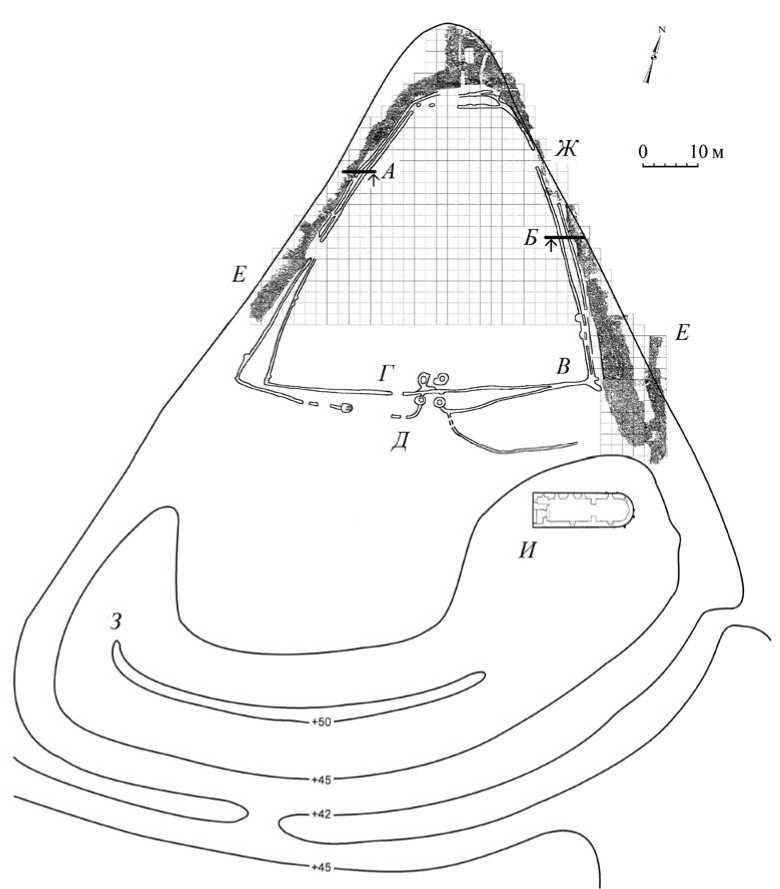

Необходимо подчеркнуть, соглашаясь с В. В. Седовым (2007. С. 144), что две линии частокола вряд ли могли быть одновременными. Они не совсем параллельны, а у юго-восточного угла (рис. 1, В ) сливаются в одну. На южном (со стороны площадки) участке внутренняя линия прямая (рис. 1, Г ), а внешняя имеет форму выпуклой дуги (рис. 1, Д ). Целая серия стратиграфических профилей, зафиксированных за годы раскопок края площадки, не внесла полной ясности в относительную хронологию двух частоколов детинца и каменной стены. Объясняется это, очевидно, тем, что во время строительства стены (рис. 1, Е ) проводились значительные земляные работы по трассам частоколов, уничтожившие дневную поверхность периода функционирования детинца. Поэтому кладка стены лежит на той самой поверхности, с уровня которой прослеживались при раскопках канавки обоих частоколов детинца. Заполнение канавок имело на разных участках разное по цвету заполнение, но на одном и том же участке обе канавки, как правило, заполнены одинаковым грунтом. Так, например, на участке 21 (1974 г.) у западного края площадки (рис. 1, А ; 2, А ) они заполнены серым слоем со щебнем, а на участках 40–41 (1979 г.) у восточного края (рис. 1, Б ; 2, Б ) – черным углистым слоем. Скорее всего, это свидетельствует о том, что разрушение остатков обоих частоколов, находившихся ниже дневной поверхности, происходило постепенно и одновременно. По мере сгнивания столбов пустоты заполнялись вышележащим (в том числе синхронным детинцу) слоем.

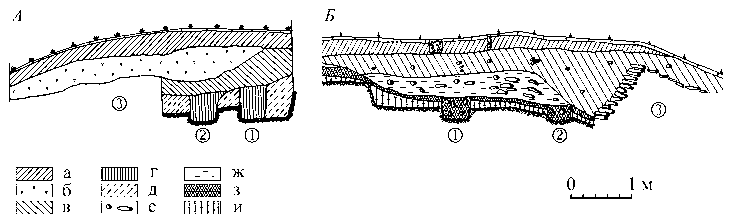

В. В. Седов предполагал, что одновременно с деревянным детинцем Изборск был укреплен только двумя отдельными валами – с напольной стороны и в мы-совой части ( Седов , 1987. С. 23), но подробно эту систему обороны не комментировал. Между тем планиграфия детинца подразумевает наличие еще одной линии фортификаций. Во-первых, между канавками частоколов и краем площадки имеется полоса шириной около 3 м (а в мысовой части – не менее 12 м), занятая руинами более поздней каменной стены (рис. 1, Е ). Если предположить, что каменная стена никак не связана с системой укреплений предыдущего периода, будет совершенно необъяснимо, каким образом она почти идеально повторяет линию частокола второго детинца (рис. 1, Д ). Только на северо-восточном участке руины стены, кажется, перекрывают канавку частокола (рис. 1, Ж ). Если это «наползание» не произошло в результате руинирования, то его следует объяснить обрушением края площадки, сократившим полосу для строительства стены. Обрушение могло быть следствием подрезки склона для устройства террасы въездной дороги XI в., где она должна была наиболее близко (в плане) проходить к линии стены (рис. 3, Ж ). Таким образом, параллельность каменной стены частоколу свидетельствует о том, что она была возведена по линии более ранних внешних укреплений, одновременных детинцу.

Во-вторых, частокол детинца защищал только часть площадки (менее одной трети); внешняя же линия должна была охватывать весь город, составляя замкнутый контур вместе с укреплениями напольной стороны.

Пролить свет на облик внешних укреплений времени детинца позволяют материалы раскопок напольного вала. В большом разрезе вала (1983–1984 гг.) зафиксировано более семи разновременных горизонтов, из которых пять связаны со строительством стен из известняка ( Седов , 2007. С. 73–76, 165–171). В раскопе на юго-западной оконечности вала (1986–1992 гг.) исследовано шесть основных

Рис. 2. Профили А и Б через линии фортификаций

1 – канавка первого детинца; 2 – канавка второго детинца; 3 – руины каменной стены. Условные обозначения: а – темно-серый слой; б – щебень; в – серый рыхлый слой с камнями; г – серый слой с большим количеством щебня; д – бурый слой с желтопесчаными включениями; е – камни; ж – желтая глина; з – черный углистый слой; и – серо-желтый глинистый слой горизонтов фортификаций, оформлявших городские ворота (Лопатин. В печати. Рис. 2). Из них по крайней мере три (второй, третий и шестой) представлены известняковыми стенами, а пятый – дерево-земляной конструкцией.

Однозначная синхронизация горизонтов укреплений вала и площадки вряд ли возможна, и наиболее очевидным аргументом для нее остается появление круговой керамики. По В. В. Седову (2007. С. 145, 146), это происходит близко по времени к строительству детинца, поскольку в заполнении канавок встречена как лепная керамика, так и ранние типы круговой. Исходя из вышеизложенных наблюдений о заполнении частокольных канавок, допустимо предполагать строительство детинца также в конце периода господства лепной керамики. Этому времени в обоих основных раскопах вала – 1983–1984 гг. (рис. 3, Г ) и 1986–1992 гг. (рис. 3, Д ) – соответствуют остатки стен, в конструкции которых фасадные известняковые кладки (сложенные насухо) облицовывали внутреннюю забутовку из щебня и глины. Получаем вывод, что одновременные детинцу внешние укрепления, вероятно, были сходны с той каменной стеной, которая исследована раскопками, и располагались на той же линии (рис. 3, В ).

Еще одним элементом системы фортификаций была въездная дорога. Представляется вероятным, что она проходила по плоскому дну рва, огибая укрепления с напольной стороны (рис. 3, Е ) и спускаясь к пристани на озере. Предполагаемая трасса дороги показана в 10 м к северу от оси позднейшего рва – там, где, судя по разрезу напольных укреплений ( Седов , 2007. Вкладка. Рис. VI, квадраты 67, 68), должна была проходить линия раннего рва. Вторая въездная дорога (рис. 3, З ) к тем же воротам должна была быть ориентирована на сухопутную дорогу из Новгорода в Балтию (см. ниже).

Переходя к абсолютной датировке обсуждаемых фортификаций, отметим, что В. В. Седов, согласно своим представлениям о датировке ранних типов круговой керамики Изборска, относил строительство деревянного детинца к середине X в. ( Там же. С. 294). Однако по современным данным, включающим как аналогии в материалах Новгорода и других центров Северо-Запада, так и радиоуглеродные даты из раскопа 1986–1992 гг. в Изборске на въезде, такая керамика

Рис. 3. Реконструкция системы фортификаций и планировки Изборска на XI век Горизонталь «+42» показывает край площадки и поздний ров (XIII в.)

А – частокольные канавки детинца; Б – прочие частокольные канавки; В – каменная стена; Г – фиксация стены в профиле разреза вала 1983–1984 гг. (черная заливка); Д – фиксация стены в районе въезда в раскопе 1986–1992 гг. (черная заливка); Е – дорога к воротам; Ж – участок предполагаемой подрезки склона и последующего обрушения края площадки; З – въезд в город со стороны сухопутной дороги относится к первой половине XI в., появляясь, возможно, только в самом конце X в. на фоне господства лепной (Лопатин, 2009. С. 425). Эти даты и следует в первую очередь соотносить со строительством детинца.

Какие же причины могли привести к функциональной перестройке укрепленного протогородского поселения в Изборске в начале XI в.? Как известно, Изборск в это время в летописях не упоминается. Однако благодаря особому географическому положению для реконструкции его истории могут быть использованы сведения по истории всего региона. Особенность расположения Изборска состояла в том, что он являлся пограничным пунктом на дороге из Новгорода через Псков в области эстов (чуди) и латгалов. Подробности функционирования этой дороги на псковско-изборском участке в X–XI вв. рассмотрены недавно А. А. Александровым (2009. С. 175, 176).

На хронологическом рубеже княжений Владимира и Ярослава (1015 г.) происходило изменение характера взаимоотношений Руси с эстами (чудью). При Владимире Святославиче эти отношения, судя по русской летописи, носили характер союзнический: чудские наемники входили в состав войска Владимира при его походе на Ярополка в 980 г., «лучшие мужи» от чуди участвовали в строительстве порубежных городов в 988 г. По-иному изображены эти отношения только в «Саге об Олаве Трюггвасоне», где говорится о норвежце Сигурде, собиравшем дань в Эйстланде около 978 г. по поручению конунга Вальдамара (Владимира). Однако Т. Н. Джаксон, ссылаясь также на Т. Нунена, признает этот эпизод недостоверным (Древняя Русь… С. 97).

Ситуация меняется в XI в., когда князь Ярослав Владимирович начинает политику военных грабительских походов на чудь и взимания дани – политику, продолженную его преемниками. Первое в ряду летописных сообщений на эту тему – о походе Ярослава 1030 г. и основании им города Юрьева в чудских землях.

Походами на чудь также отмечен начальный период княжения Изяслава Ярославича. Летопись рассказывает о неудачном походе новгородского посадника Ост-ромира и двух походах под водительством самого Изяслава – на осек Кедипив и на племя сосолов. Обложенные чрезмерной данью сосолы совершили ответный поход в 1060 г., разорив Юрьев и дойдя до Пскова, у стен которого произошло их грандиозное сражение с новгородцами и псковичами. Здесь следует заметить, что по пути из Юрьева на Псков сосолы неминуемо должны были разорить и Изборск.

Следующий тур противостояния русских князей и чуди относится к 1111–1116 гг. (Мстислав Владимирович) и 1130–1133 гг. (Всеволод Мстиславич). Поход Мстислава 1111 г. на область латгалов Очелу осуществлялся, вероятно, по той же дороге, что и на чудь (через Изборск). Разнообразные военные столкновения новгородцев и псковичей с чудью отмечены летописями в 1171, 1176, 1179, 1190, 1191, 1192, 1212, 1214, 1217, 1223 гг. Во всех случаях псковичи либо обороняются от нападающей чуди, либо участвуют в походах под руководством новгородских князей.

Несмотря на отрывочность известий о Пскове за XI век, мы не имеем оснований сомневаться в том, что походы через Псков и Изборск на чудь были в это время именно прерогативой Новгорода. Даже после усиления Пскова и обнаружения им признаков автономии – появления первого псковского князя Всеволода Мстиславича, противостояния на новгородско-псковской границе в районе

Дубровны 1137 г. ( Седов Вл. В. , 2001. С. 6) – Псков до конца XII в. самостоятельной внешней политики на западе не проводил; ее вел Новгород через голову Пскова. Лишь к 1228–1232 гг. относятся ощутимые изменения расстановки сил в политической системе Новгород – Псков – Изборск – западные соседи Руси.

Обзор летописных известий показывает, что в XI – начале XIII в. чудская дань была одной из важных целей внешней политики новгородских князей (включая и тех князей киевских – Ярослава и Изяслава, – которые активно действовали в Новгороде). Этот финансовый источник можно рассматривать как одну из основ новгородского церковного ( Егоров , 1927), а также крепостного строительства (НПЛ, 1116 г.). Амбициозность Ярослава, проявившаяся в период его новгородского княжения еще при жизни Владимира (чеканка собственной монеты, отказ выплаты дани Киеву), позволяет предполагать, что и чудское направление его активной внешней политики планировалось уже тогда.

Соответственно, нелишним для Ярослава в период 1010–1030 гг. было и создание военной базы в Изборске – том пункте, где новгородское войско могло иметь последний ночлег перед вступлением в чудские земли. Таким образом, выглядит вполне логичным возведение внутри уже имевшихся к тому времени укреплений Изборска дополнительной линии частокола детинца (охватившего площадь около 2000 м2) – для обособления походного двора новгородского князя и его дружины.

Кстати замечу, что помимо детинца на площадке Изборского городища зафиксированы и фрагменты канавок других частоколов, поставленных вдоль улиц и разграничивавших некие участки города (рис. 3, Б ). Строгую синхронность их доказать сложно, но все они прорезали нижний слой с лепной керамикой. Сухость культурного слоя Изборска привела к тому, что зафиксированы лишь те канавки, которые достигли материка, и уже это говорит об их приблизительной синхронности. Представляется неслучайным то, что частокольные ограды, столь характерные для Новгорода, появляются здесь в период «новгородской княжеской» реконструкции. Также к этому времени относится и фрагмент сгоревшей деревянной мостовой у въезда, построенной из поперечных плах, уложенных на продольные лаги ( Лопатин , 2009. Рис. 3). Хотя указанные элементы обустройства города первой половины XI в. и нельзя признать однозначно «новгородскими», они органично дополняют картину реконструкции Изборска в тот период, когда он стал важным опорным пунктом Новгорода на чудской границе.

Таким образом, Изборск, очевидно, рассматривался новгородцами как пограничный пункт на западе Новгородской земли, а Псков (до определенного времени) – как внутренний город.

Этот вывод уместно связать с исследованием одной из загадок «Сказания о призвании варягов»: что означает мифологема о княжении Трувора в Изборске? Наличие в Изборске культурного слоя IX в. не составляет достаточного основания для буквального подтверждения роли этого городка как одной из столиц нового правящего варяжского клана. Не находят признания в науке также поиски других, не столь прямолинейных, ответов на поставленный вопрос в реалиях времени около 862 года. Параллель Изборска в тексте «Сказания» с другим городом – Белоозером, существование которого в IX в. археологически не подтверждается, убедительно относит оба «княжеских стола» братьев Рюрика к числу анахронизмов этого текста.

Ответ должен быть найден в другом времени. Представляется, что декларация об Изборске как западном пограничном пункте в наибольшей мере соответствует началу новгородского княжения Ярослава, когда для обоснования политических притязаний князя (на повышение самостоятельности Новгородской земли) потребовался манифест, отсылающий к территориальным правам предков. Для предшественников Ярослава, судя по источникам, столь пристальное внимание к данному пограничью не было актуальным. Позднее, после основания Юрьева и в период борьбы Руси за этот город, Изборск опять не был бы достойным объектом для политической декларации. Изложенные соображения косвенным образом подтверждают и уточняют вывод А. А. Шахматова (1904; переиздание: 2003, с. 222) о месте и времени оформления самого «Сказания».

Список литературы Некоторые вопросы истории фортификаций раннего Изборска

- Александров А. А., 2009. Древняя дорога из Пскова в Изборск//Сетумаа -2. Археология и ранняя история (до 1920 года). CD-диск к 2-ому тому. Статьи на русском языке. Тарту.

- Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. М., 2009. Т. V: Древнескандинавские источники/Сост. Г. В. Глазырина, Т. Н. Джаксон, Е. А. Мельникова.

- Егоров В. А., 1927. Новгородские храмы как памятники русско-финских отношений//Отчет за первые два года деятельности Ленинградского общества исследований культуры финно-угорских народностей. Л.

- Лопатин Н. В., 2009. О керамике Изборска XI в.//Великий Новгород и Средневековая Русь: Сб. статей: К 80-летию академика В. Л. Янина. М.

- Лопатин Н. В. В печати. Проблема соотношения Пскова и Изборска в X-XI вв.//Hill Forts and Power Centers East of the Baltic Sea in the 11th -13th Centuries Tartu. (Muinasaja Teadus. 22).

- Седов В. В., 1987. Начало городов на Руси//Тр. V международного конгресса славянской археологии. М. Т. I. Вып. 1. Седов В. В., 2007. Изборск в раннем Средневековье. М.

- Седов Вл. В., 2001. Новгородская архитектура на Шелони. М.

- Шахматов А. А., 2003. Сказание о призвании варягов//Шахматов А. А. История русского летописания. Т. I. Кн. 2. СПб., 2003.