Некоторые замечания о происхождении одного из образов раннесредневекового искусства

Автор: Ахмедов Илья Рафаэлевич

Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 2 т.18, 2019 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена происхождению образа «дракона» со змеевидным телом, известного по раннесредневековым древностям восточноевропейских кочевников. Изображения этого существа на различных предметах, найденных в памятниках Поволжья и Приуралья, давно обсуждаются исследователями. Наиболее актуальная версия, выдвинутая Н.А. Лифановым, устанавливает общее соответствие этого образа античному «Kyфпт», который, по его мнению, был заимствован в результате знакомства степняков с образцами позднеантичного / ранневизантийского искусства. В публикуемой работе приводится круг источников, позволяющих предложить другую версию генезиса указанного образа. Выделяются изображения фантастических существ, связанных с раннебуддийским искусством и известных в ряде памятников Восточного Туркестана. Они демонстрируют прямые морфологические и стилистические соответствия с восточноевропейскими изображениями. Близки им также изображения из монументальной живописи и пластики Согда. Изображения из Восточного Туркестана воспроизводят прототипы, которые хорошо известны в буддийском искусстве Гандхары. В основе гандхарских изображений лежат образы «KЮфеб» и других «seamonsters», широко распространенных в искусстве эллинистической Бактрии и являющихся частью его средиземноморской составляющей. «KЮфеб», спутники морских божеств в античной мифологии, органично включаются в декор головных уборов скульптурных изображений Будды, известны в сценах поклонения Будде или его реликвиям, часто встречаются на архитектурных деталях ступ. Есть предположения, что «KЮфеб» в греко-индийской традиции эволюционировали из «порождения моря» в «Творение моря, воздуха и земли», становясь медиаторами между мирами, которые могли наделяться и «сотериологическими» функциями. Видимо, эти свойства были понятны тюркам, принимавшим непосредственное участие во всех событиях, происходивших в Средней Азии и Восточном Туркестане, а сами образы могли быть переосмыслены и включены в состав их изобразительной системы.

Раннесредневековое искусство, зооморфные образы, культурные контакты, кочевники поволжья и приуралья, средняя азия, восточный туркестан

Короткий адрес: https://sciup.org/149130864

IDR: 149130864 | УДК: 63.444(2)-428 | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2019.2.2

Текст научной статьи Некоторые замечания о происхождении одного из образов раннесредневекового искусства

СТАТЬИ

DOI:

Цитирование. Ахмедов И. Р., 2019. Некоторые замечания о происхождении одного из образов раннесредневекового искусства // Нижневолжский археологический вестник. Т. 18, № 2. С. 25–46. DOI:

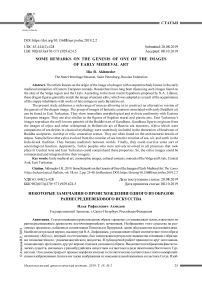

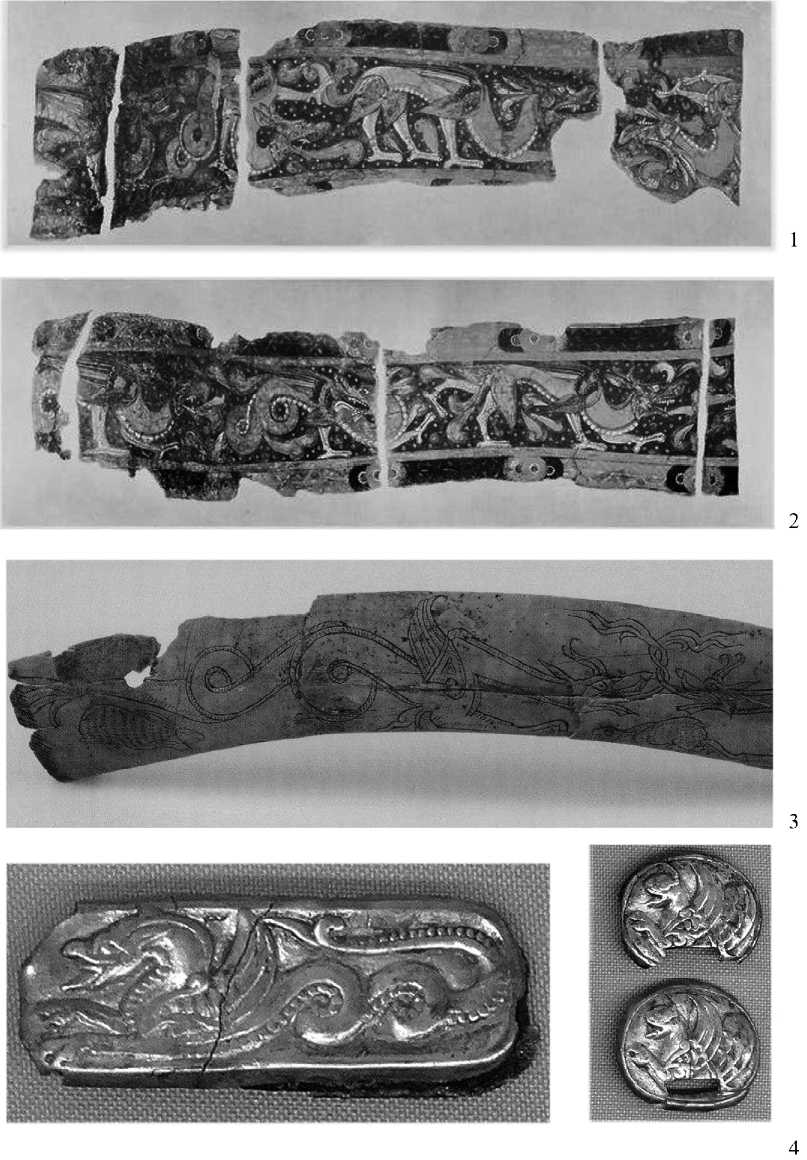

Отправной точкой этого исследования послужили наблюдения автора, сделанные в процессе анализа изображений на накладках на петли для крепления портупейных ремней однолезвийного меча с кольцевым наверши-ем, найденного в погр. 936 Шокшинского могильника, наиболее восточного памятника рязано-окских финнов (Теньгушевский район, Республика Мордовия). Дата совершения захоронения была определена В.Н. Шитовым в рамках середины – второй половины VII в., что определяет верхнюю границу времени изготовления меча и его ножен, а также очерчен круг синхронных параллелей в аварских древностях [Шитов, 2002] (рис. 1, 1–2 ). По результатам исследования автором были указаны мечи и детали ножен этого круга, найденные в древностях Приобья, происхождение которых исследователи связывают с тюркским миром, собран массив изображений подобного оружия на тюркских изваяниях с территории Казахстана, Киргизии и Синьцзяно-Уйгурского автономного района КНР, что позволило связать его происхождение с древностями I Тюркского каганата [Ахмедов, 2019]. Изображения на шокшинских накладках представляют собой «геральдическую» композицию из двух «драконообразных» существ с вытянутым телом, завернутым в сторону спины хвостом, с передними лапами, «держащими» вертикальный столбик, выполненный в виде двойного валика, верхний конец которого находится в пасти животных (рис. 1, 1 , 2 ).

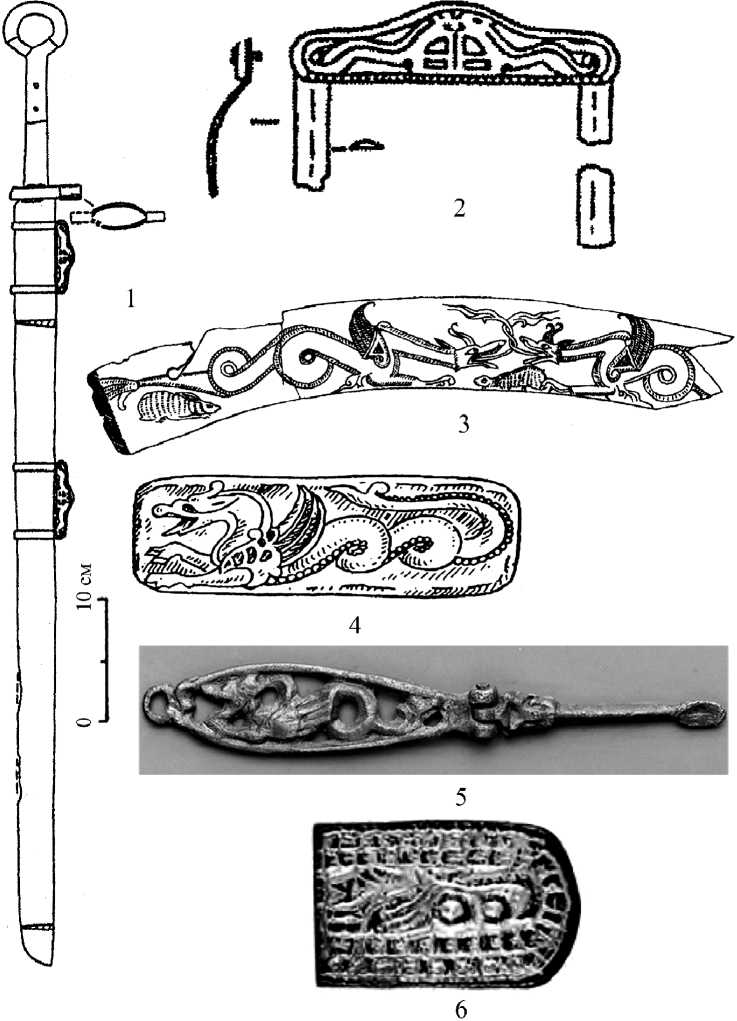

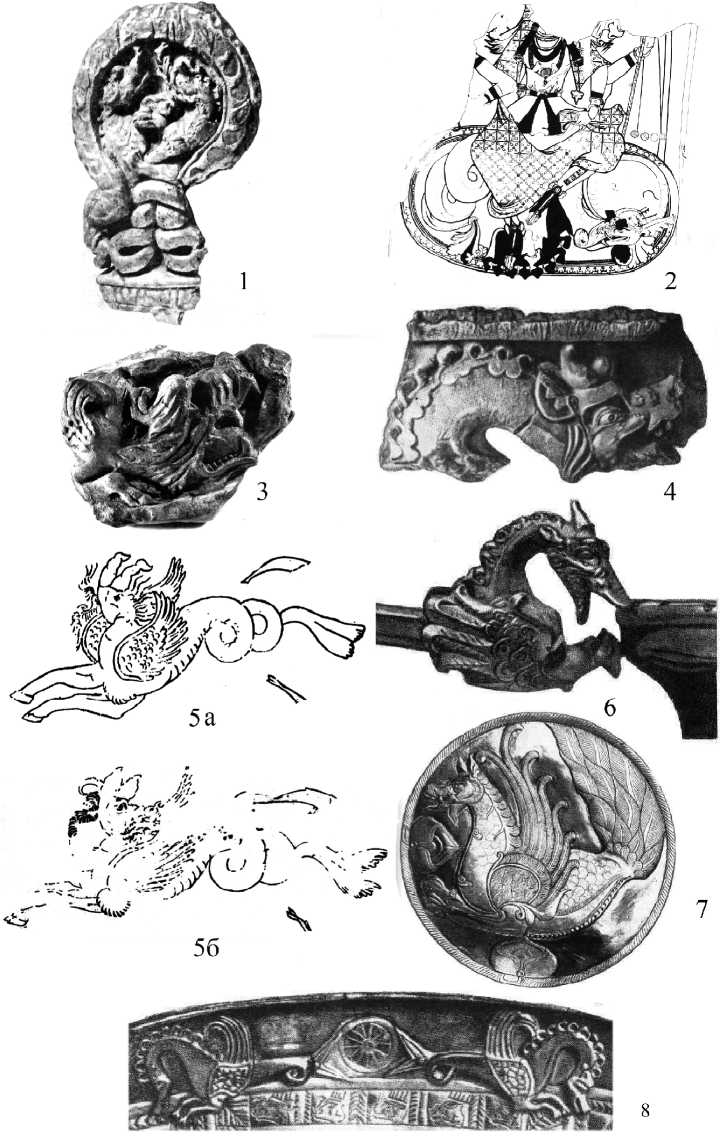

Ряд близких образов известен в раннесредневековых древностях Поволжья и При- уралья. Наиболее яркие входят в состав композиции на одной из костяных пластин из кургана 1 Шиловского могильника (правобережье р. Волги, Сенгилеевский район, Ульяновская область) [Багаутдинов, Богачев, Зубов, 1998, с. 104–109, 187, табл. XII,1]. Эти гравированные изображения чрезвычайно близки по схеме – у драконов только две передние лапы, длинная шея, длинное, свернутое в два кольца тело, расположение фигур. Несмотря на некоторые отличия – они сплетаются длинными языками, «пламенеющими» на концах, на головах пара изогнутых рогов, крылья, завитки шерсти (?) у основания лап, хвост в виде «кисточки», – общее сходство композиций представляется несомненным (рис. 1,3, 4,3) Близкими являются и петроглифы из Жалты-рак-Таша в долине р. Талас (Киргизия). Здесь крылатые существа представлены тремя разными образами, выполненными в одном стиле (рис. 2,1–3) [Шер и др., 1987, рис. 9,3].

К этому кругу относятся и более поздние изображения на наконечнике пояса из погр. 24 Больше-Тиганского могильника, а также на копоушке из погр. 2 раскопа 2 Новинковского I могильника (рис. 1, 4 , 5 , 4, 4 ) [Халикова, Халиков, 2018, с. 34, табл. ХХ, 15 ; Сташенков, 2001, рис. 5, 3 ; Лифанов, 2017, рис. 1, 3 ]. К последней, по мнению Д.А. Сташенкова, близка и копо-ушка из кат. 83 Дмитриевского могильника [Сташенков, 2010, с. 84]. Такой же «дракон», но выполненный чрезвычайно упрощенно, изображен на наконечнике, найденном на могильнике Синеглазово (рис. 1, 6 ) [Боталов, 2012, с. 131, рис. 14, 10 ].

Изображения из кургана 1 могильника Шиловка многократно рассматривались исследователями. Привести весь спектр мнений в рамках данной статьи не представляется возможным. Можно лишь адресовать читателя к актуальному и достаточно подробному обзору мнений специалистов об изображениях «драконов», сопровождающемуся критикой некоторых выдвинутых ранее версий, в работе Н.А. Лифанова, посвященной происхождению образов «драконов» из Шиловки. Общий срез мнений таков: их связывают с культурой Восточно-Тюркского каганата или Китая, указывают на возможные влияния иранского искусства, находят в их облике среднеазиатские черты, ассоциируют с индийскими «макара», а также с античными «Sea-monsters» – «гиппокамп», «кетос» [Лифанов, 2017]. Некоторые предполагают, что образы шиловских «драконов» связаны с мировоззрением и символикой тюрок, для которых, по их мнению, дракон – не только «обитатель воздушной сферы», но и символ неба, олицетворение верховной власти кагана [Комар, 2001, с. 26–28, рис. 4, 3 ]. А.М. Досымбаева считает, что драконы могли входить в число символов правящих тюркских кланов (Ашина – волк и птица; Ашидэ – дракон), указывая на «драконов» из Шиловки [Досымбаева, 2016, с. 419–420]. Приведенное Н.А. Лифановым общее соответствие шиловских «драконов» средиземноморскому образу одного из «Sea-monsters» – «Κ y τος» представляется верным, но может быть уточнено и конкретизировано. Для простоты мы дальше будем пользоваться греческим названием этого фантастического существа.

В то же время в стороне от внимания исследователей осталась еще одна группа параллелей, которая позволяет иначе посмотреть на происхождение этих образов. Это изображения из пещерного храма в восточной группе комплекса буддийского монастыря в древнем Кызыле (округ Аксу, Синьцзян) рубежа VI–VII вв. («Teufelshöhle» по А. Грюнведелю, (пещера 198). Помещение С, декор арок проходов С2 и СII) [Grünwedel, 1912, S. 132–142, Fig. 290, 305– 307; Le Coq, 1924, S. 31–33, Taf. 5; Le Coq, 1925, S. 23–24, Fig. 145).

Они представлены несколькими видами крылатых и рогатых существ: четырехлапы- ми «драконами», «кетосами» с двумя лапами и свернутой в кольца задней частью тела, «грифонами» с двумя лапами и свернутым в кольцо телом. Головы со слегка выгнутыми вперед короткими рогами и длинными ушами, в пасти показаны зубы с выступающими клыками, с небольшими гривами или без них. Из пастей вырываются «языки», одиночные или двойные, с завитками на концах. А. Ле Кок предполагал, что длинные «языки» с завитками на концах могут означать «ядовитое» дыхание, что, по его мнению, подтверждается и цветовой гаммой: в изображении «грифона» верхнее ответвление «языка» синее, нижнее – зеленое, оба «обрамлены желтым цветом». Аналогично оформлено окончание хвоста. Такие же фигуры располагаются в некоторых случаях на ноздрях, на спине, под брюхом и под пастью. По мнению исследователя, это могут быть или клубы «ядовитого дыхания», выброшенные существами, или «неправильно понимаемые изображения плавников, которые украшают гиппокампов в искусстве Гандхары». Крылья показаны с кроющими и маховыми перьями, с маленькими «крыльями» (плавниками?) у основания больших [Le Coq, 1924, S. 31–32]. Лапы «птичьи» – трехпалые, с двумя передними «пальцами» и задним с когтями. По нижней части тела проходит полоса, продолжающая гриву. В одном случае, на изображении «дракона» без шейной гривы, эта полоса начинается между ушами животного, что возможно вызвано необходимостью показать отличие этого персонажа от остальных или особенностью позы животного, вызвавшей определенные затруднения у художника.

Существа показаны группами по три персонажа, идущих друг за другом (рис. 2, 4–6 , 4, 1–2 ). Каждая группа занимала половину арки прохода, «восходя» в сторону зенита. Возглавляет шествие четырехлапый «дракон», за которым следует двулапый «кетос», который или хватает первого за хвост лапой, или «огрызается» на следующего за ним двулапого «грифона».

При сопоставлении кызыльских двулапых существ с шиловскими образами и изображениями из Больше-Тиганского могильника представляется бесспорной их связь. Это и общая схема, и набор признаков. Чуть ближе к прототипу изображение из Больше-Тиганс-кого могильника с характерной полосой, идущей по нижней части шеи и тела, трактовка морды напоминает кызыльских «грифонов», детали переданы в более упрощенной форме, в пасти не показаны клыки, лапы напоминают конечности кошачьих хищников. Серебряный наконечник долго находился в употреблении, о чем свидетельствует сильная потертость поверхности, вследствие чего, возможно, некоторые детали декора могли быть утрачены. Он украшал один из концов пояса вместе с выполненными в том же стиле овальными серебряными бляшками, с изображениями «сен-мурвов» и прямоугольными прорезями, и одиннадцатью четырехчастными серебряными бляшками. Эти украшения выглядят чужеродными, даже архаичными на фоне остальных деталей поясного набора, выполненных в «венгерском» («субботцевском») стиле с бордюром из узелков. Возможно, в состав этого набора был включен фрагмент более раннего пояса, имевшего определенную ценность для владельца [Халикова, Халиков, 2018, с. 34, табл. ХХ,7–9,15]. По мнению А.В. Комара, образ сенмурва, изображенного на этих бляшках, чужд «мифологии местного населения», хотя и указывает на знакомство мастера с иранским искусством, а облик «дракона», выполненного в тюркской традиции, соотносится с изображениями VIII в. [Комар, 2018, с. 128–129]. Облик вещей, выставленных после реставрации на выставке в Национальном музее Республики Татарстан (октябрь-ноябрь 2018 г.), позволяет предполагать их инокультурное, возможно «центральноазиатское», происхождение и рассматривать их как результат синтеза «пост-сасанидских» изобразительных традиций и новых форм ременных гарнитур «кудыргинского» стиля с прямоугольными и сегментовидными бляшками с прямоугольными прорезями (рис. 4,4). Такие бляшки известны в слоях Пенджикента первой – третьей четверти VIII в. [Распопова, 1980, с. 89; 1999, с. 23, рис. 22, 23]. Появление «кудыргинских» поясов в Средней Азии связывают с походом восточных тюрков в Согд в 711–712 гг. [Торгоев, 2011, с. 434–436, 445, рис. 1,а, 2,н, 3,1,11].

Припавшие на лапы с длинными пальцами и когтями «шиловские» существа выпол- нены, видимо, уже тюркскими мастерами. Трактовка образа более схематична и упрощена. В пастях животных нет клыков, длинные «растрепанные на концах» «языки» поднимаются, сплетаясь, вверх, гривы переданы двумя полосами с косыми штрихами на нижней и верхней частях тела, крылья упрощены – кроющая часть перьев передана треугольником, а маховые проработаны по нижней части косыми штрихами. Хвост напоминает «растрепанный» на четыре части плавник. Изображения «кетосов», как и других персонажей, на шиловских пластинах выполнены в характерной для тюркского искусства графической манере с вниманием к определенным деталям – гриве, «кистям» в виде завитков под основанием лап, напоминающим «плавники» у кызыльских существ. В близкой манере изображены животные на седельных пластинах, возможно вырезанных из блюда, из погр. 3 кургана 3 Ишимбаевского могильника [Ма-житов, 1981, с. 90–91, рис. 47,7–13].

Все основные признаки «кызыльских» существ присутствуют и на ажурном литом звене копоушки из погр. 2 раскопа 2 Новин-ковского I могильника. Здесь так же показана открытая пасть, угадываются рога и длинные уши, двучастные крылья и разделенная на три части кисть на хвосте (рис. 1, 5 ).

Несколько дальше от прототипа стоит изображение на наконечнике пояса из Синег-лазово. Оно максимально упрощено, но сохранена общая композиция и характерные признаки – открытая пасть, большие крылья с выполненной в виде треугольника передней частью, хвост с угадывающейся на конце «кисточкой (?)». Изображение окружено двумя рядами рельефных прямоугольников (рис. 1, 6 ).

Таким образом, изображения «кетосов» спорадически встречаются на предметах VIII–IX вв., выполненных в разных стилях и технике и относящихся как к категориям воинского обихода (пластины из Шиловки – обкладки щита (?)), поясным наборам (Большие Тиганы, Синеглазово), так и к предметам личного обихода – копоушка (Новинки). Наиболее ранними и близкими к центральноазиатскому прототипу, видимо, следует считать ши-ловские и большетиганское изображения.

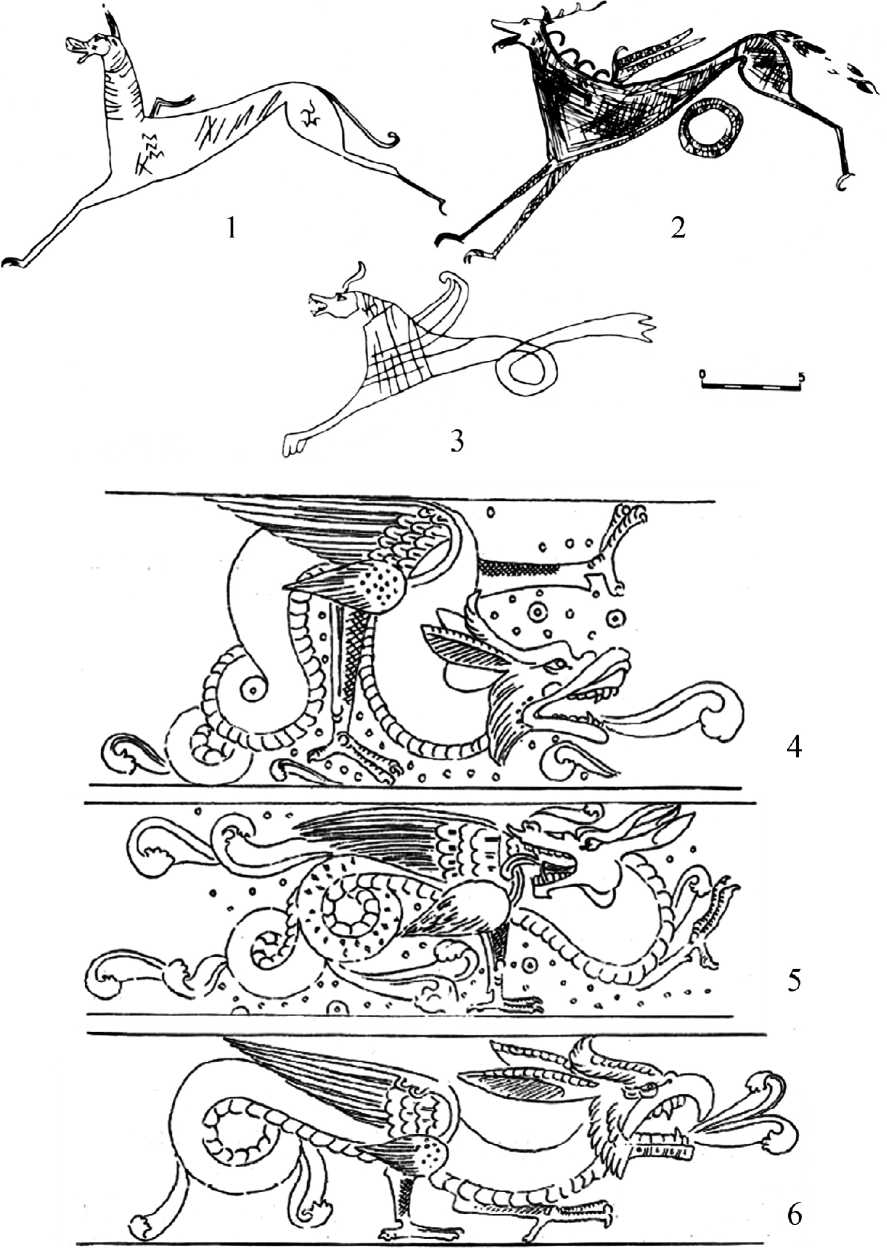

Изображения в храме 198 не единственные известные образы «sea-monsters» в Та- римской впадине. На городище Тонггузбаши, к востоку от Кучи, которое считают остатками военного лагеря времени танского вторжения, найдена чаша с изображениями «гиппокампа» и дракона, внутри процарапана фигура человека с поднятыми руками, изображенного со спины, видимо, в молитвенной позе (рис. 3,2). Это сочетание изображений позволяет осторожно предположить, что она могла использоваться как «pātra» – чаша для подаяний буддийских монахов [The Ancient Culture ... , 2008, p. 159]. Следует также указать на изображения «гиппокампов» в монументальной живописи еще одного храма в Кызыле («Hippokampenhohle», храм № 118), более раннего, чем храм № 198 (рис. 3,1). А. Ле Кок относил его к первой половине V в., сейчас его датируют в рамках конца III – середины IV в. н.э., что делает его одним из самых ранних храмов в Кызыле [Grünwedel, 1912, S. 102–112, Fig. 237b, 238b; Le Coq, 1926, S. 11–12, Taf. 9; Hiyama, 2010]. Гиппокампы располагаются в двух композициях под росписями свода потолка вместе с изображениями Гаруды, нагов и других существ.

К тому же времени относятся и композиции с крылатыми и бескрылыми «драконами» на деревянной балке общественного здания в Нийе (Чадота, самая западная область древней Крорайны в южной части Таримской впадины). В центре композиции – ваза с растением, к ней обращены два «дракона» (рис. 3, 3 ) А. Стейн отметил синтез гандхарс-ких и центральноазиатских черт в изображении драконов, а саму композицию сравнил с архитектурными деталями в «индо-коринфском» стиле. В Крорайне буддизм очень рано утвердился в качестве государственной религии, чему способствовало значительное количество переселившихся сюда и в соседний Хотан индийцев [Serindia, 1921, vol. I, p. 234– 235, fig. 63–66; vol. IV, pl. XVIII; The Silk Road ... , 2004, cat. № 72, p. 172; Восточный Туркестан ... , 1992, с. 41, 114].

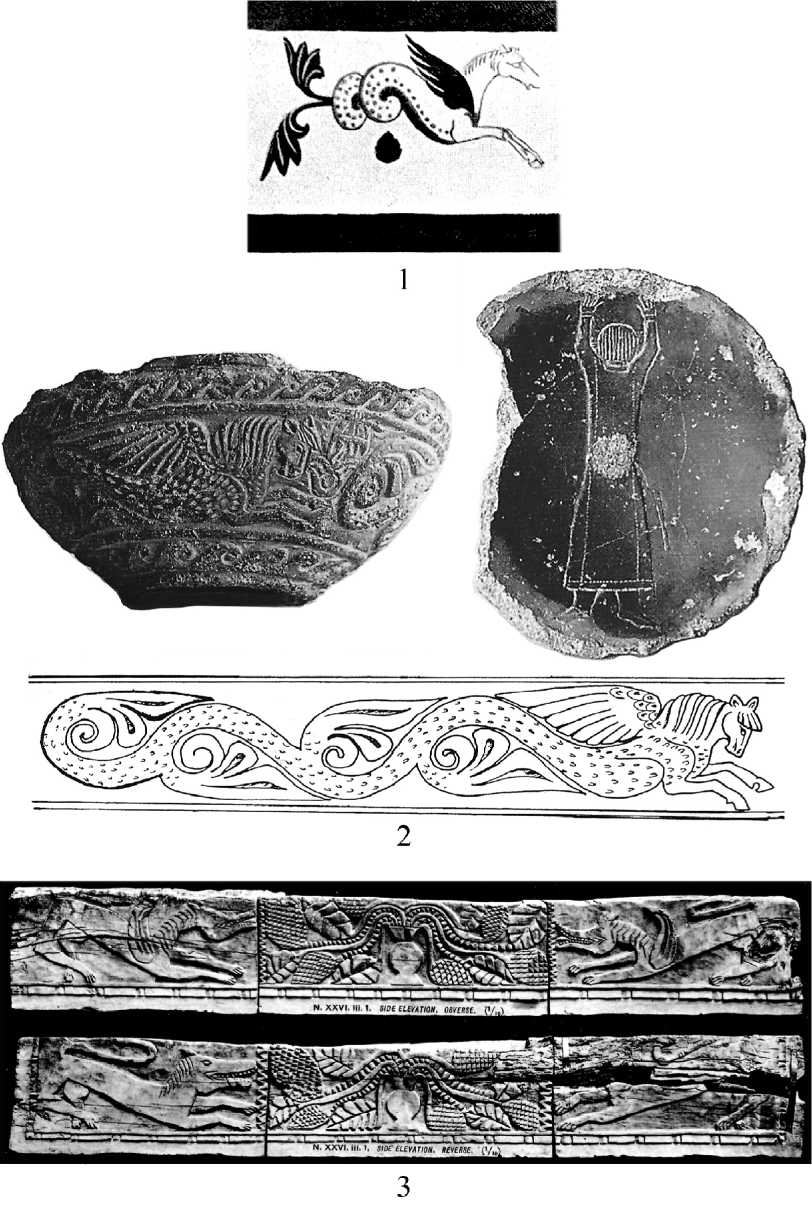

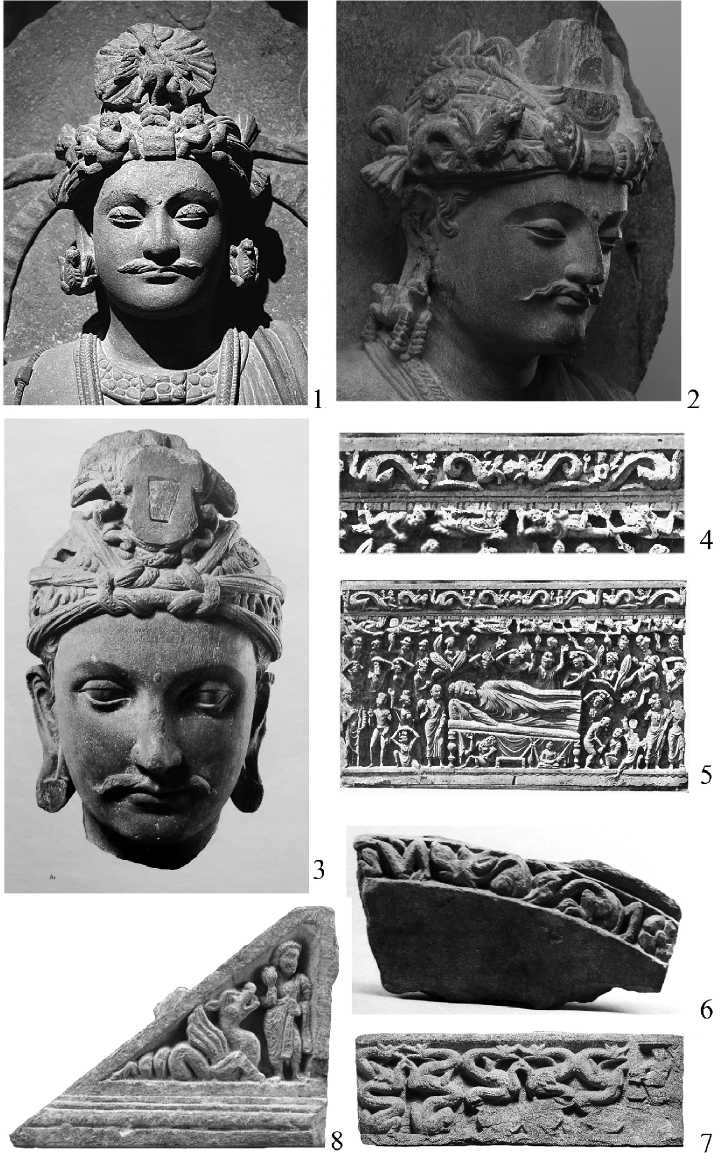

Следует указать также на круг среднеазиатских параллелей. Так, образ «дракона с змеевидным телом» известен на блюде из Кытманово, которое Б.И. Маршак относит к 1-му этапу школы А согдийской торевтики первой половины VIII в., предположительно изготовленном в одном из центров Восточно- го Хорасана (рис. 5,7). Это, возможно, объясняет его сходство с образами сасанидских сен-мурвов. В то же время данное изображение обладает признаками, сближающими его с рассматриваемыми кетосами: драконья голова с клыками и длинными ушами, полосы по нижней части тела, обозначающие гриву, характерная фигура у основания крыла. Вытянутая задняя часть тела, покрытая чешуей, может также указывать на иную сущность этого образа [Смирнов, 1909, с. XXXI, № 49; Маршак, 1971, с. 21–22; Даркевич, 1976, с. 36].

Возможно, вслед за В.П. Даркевичем к данному кругу изображений следует относить и протому крылатого существа на рукояти золотого кувшина из коллекции ГИМ, найденного в Сибири [Смирнов, 1947]. Исследователь сопоставлял его с «полиморфным образом крылатого коня-змея (гиппокампа)», к которому он относил и изображения на серебряном подносе, найденном в Пермской губернии (рис. 5, 6 , 8 ) [Смирнов, 1909, № 152]. Эти образы он сравнивает с указанными выше «гиппокампами» из храма 118 в Кызыле и изображением головы «дракона» на фрагменте скульптурного фриза из Варахши (рис. 5, 4 ) [Шишкин, 1963, с. 183, рис. 105; Даркевич, 1976, с. 11–12, рис. 1].

Подобные образы хорошо известны и в других памятниках монументальной живописи и пластики раннесредневекового Согда. Это, например, существо, сопровождающее «восточнотуркестанское» посольство в сцене переправы через реку (Афрасиаб, «Дворец Вархумана», северная стена помещения I), которое было реконструировано с мордой, похожей на грифонью (рис. 5, 5 ). Повторное изучение этого изображения позволило исследователям предложить иную реконструкцию с мордой «дракона» [Arzhantseva, Inevatkina, 2006, p. 203, 205, fig. 8]. В айване у ограды восточного фасада 2-го храма в Пенджикен-те сохранилась глиняная скульптура в виде «геральдической» композиции из двух драконов с переплетающимися телами и упирающимися друг в друга лапами. Там найден и фрагмент скульптуры крылатого «дракона» с рогами и крыльями (рис. 6, 1 , 3 ) [Беленицкий, 1973, с. 37–38, табл. 75, 76]. Л.И. Альбаум трактует изображение из Афрасиаба как образ фантастического зверя – покровителя,

«сочетающего в себе представление о трех стихиях: земле – голова и передние ноги, воздухе – большие крылья и воде – тело змеи. Это своеобразный покровитель – фарн самаркандского царя...» [Альбаум, 1975, c. 69, 71, рис. 21]. Возможно, подобное существо летит к царю, неся ему венок (кольцо?) с лентами (символ хварены – фарна) в одной из росписей Пенджикента [Живопись древнего Пян-джикента, 1954, с. 66, табл. XXXVI, XXXIX; Беленицкий, 1959, с. 38]. Значение этого образа как символа, связанного с божественной властью, подчеркивается изображением драконообразного существа, на котором сидит четырехрукая богиня в росписях VI в. храма I Пенджикента (рис. 5, 2 ) [Беленицкий, 1973, с. 13–14, табл. 1, 2; Шкода, 2009, с. 33, 53, 75, рис. 115]. Сопровождают эти существа и воинов, и эпических героев. Например, в росписях зала 41 объекта VI Пенджикента, в сценах среднего регистра росписей, связываемых с циклом сказаний о Рустеме [Беленицкий, 1973, с. 22–27, 47, табл. 7, 9, 10, 13]. Согдийская иконография образа включает в себя и грифонов, и верблюдов, и драконообразных персонажей. Их всех объединяет отсутствие задних лап, наличие крыльев, свернутое в кольца тело с кисточкой – «плавником» на конце хвоста.

C гандхарскими прототипами сравнивает изображения «кетосов» из айвана 2-го храма в Пенджикенте А. Санторо. Композиция из двух с драконов с перекрученными телами, по мнению исследовательницы, находит параллели в гандхарских рельефах с изображением четырехлапых драконов. На рельефе из Британского музея пары драконов стоят, упираясь друг в друга передними лапами (рис. 6,7), на лепном рельефе из частной японской коллекции драконы показаны почти в той же позе, но перекручены телами. На изображении из Калех-и Йездигерд в Иране, датируемом «поздним парфянским» временем, четырехлапые крылатые драконы, обвивая друг друга, смотрят в разные стороны. Драконов с четырьмя лапами А. Санторо считает «земными», а «кетосов» с двумя передними лапами и «змеевидным» телом – «водными». По ее мнению, иконография пенджикентских изображений «типологически» схожа с ганд-харскими, однако в гандхарском искусстве это либо единичные изображения, либо персонажи «процессий» на рельефах фризов. Два первых указанных выше случая она считает скорее исключениями. Сама композиция перекрученных тел сопоставляется ею с символами, обозначающими явления лунных и солнечных затмений, о чем свидетельствуют змееобразные или драконьи образы древнеиндийского сюжета о Раху и Кету и древнеиранского о Гочире или Джавзахре (“Al-Djawzahar” или “al-Djawzahr”), характерные для восточной астрологической символики [Zwalf, 1996, vol. I, p. 253; vol. II, cat. 344; Santoro, 2006, p. 543– 553, pl. II, III, IV].

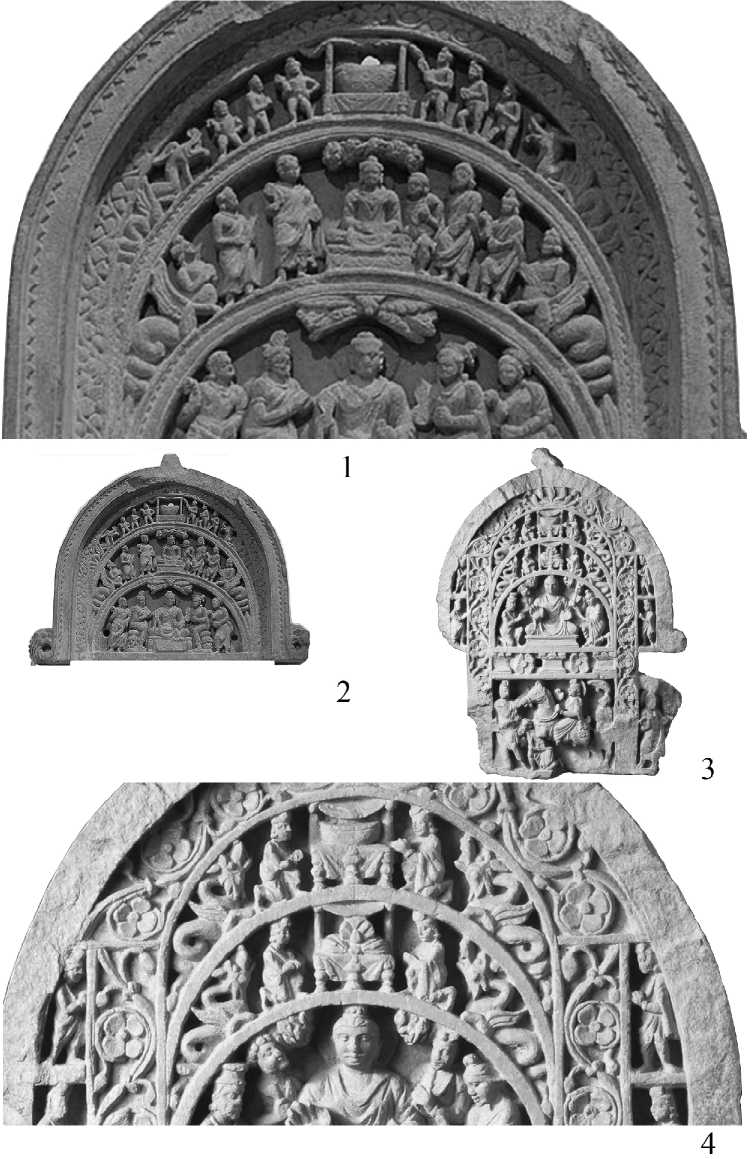

Для кызыльских образов уже А. Ле Кок указывал на прототипы в буддийском искусстве Гандхары [Le Coq, 1925, S. 24, 78, Fig. 143–144]. Их он видит в образах «гиппокампов, тритонов и других эллинистических морских животных и морских божеств», часто встречающихся в композициях в декоре ступ. Фигуры драконов с четырьмя лапами присутствуют на фризах, входящих в композиции, посвященные окончательному просветлению (Mahâparinirvâna) Будды (рис. 6, 4 , 5 ). Подобные существа украшают край фрагмента квадранта карниза барабана ступы (British Museum, Inv.OA 1904. 12-17.42) [Zwalf, 1996, vol. I, p. 254, cat. 345] (рис. 6, 6 ). Присутствуют подобные существа и в составе декора головных уборов скульптур Будды. Это «драконы», «ихтиокентавры», «кетосы» (British Museum, Inv. № 1917.1009.1) [Zwalf, 1996, vol. 1, p. 111, vol. 2, cat. 81; Behrendt, 2007, p. 46, 52, fig. 41] (рис. 6, 1–2 ). В головном уборе Будды из Британского музея две противостоящие фигуры «кетосов» поддерживают основание с пазом для центрального украшения 1, на боковых сторонах «кетосы» со свернутыми в кольца телами располагаются между перекрученными лентами убора (рис. 6, 3 ). К. Шмидт отнесла этот головной убор к поздним тюрбанам типа I и датировала в целом II в. [Schmidt, 1990, p. 153–154, 156, 441, fig. 338].

«Ихтиокентавры» и кетосы также часто присутствуют на горельефах, украшающих ложные фронтоны (false gable) и венчающих центральные композиции облицовки буддийских ступ. «Кетосы» изображаются в верхних регистрах композиций, в сценах поклонения или охраны реликвий Будды – чаш, тюрбанов, иногда ступ или реликвариев. «Ихтиокентавры» появляются и в этом регистре, и в среднем, где сопровождают людей – последователей, поклоняющихся Будде в ожидании проповеди. Известны случаи, когда «кетосы» изображены в двух или трех верхних регистрах. Например, в верхнем – в сцене поклонения реликвиям, а в нижнем – в сцене поклонения тюрбану Будды, символизирующему учение Будды (рис. 7) [Gupta, Zin, 2016, p. 40; A green schist ...]. «Ихтиокентавры», «кетосы», реже «гиппокампы» изображаются на треугольных панелях боковых сторон ступеней лестниц, ведущих на пьедесталы ступ. Их фигуры всегда ориентированы в сторону ступы, видимо символизируя поклонение священным реликвиям в ступе, о чем свидетельствуют и молитвенные позы существ, и особенно фигура «кетоса», сопровождающая человека, обращенного лицом в сторону ступы и держащего в руке цветок лотоса, растения, посвященного Будде, символа чистоты и просветления (рис. 6,8) [Pons, 2011, p. 158–159, fig. 11].

Исследователи буддийского искусства Гандхары и Матхуры обоснованно считают круг «морских творений» связанным по происхождению со средиземноморской эллинистической традицией, переработанной в греко-бактрийском искусстве. Они широко распространены в декоре своеобразной категории утвари, обычно называемой в литературе “palettes”, “toilet trays”, “libation trays” – блюда-подносы, как правило изготовленные из камня, известно несколько терракотовых экземпляров и один из слоновой кости. Внутренняя часть украшена различными резными изображениями, иногда делится на несколько частей, в одной из которых помещается изображение. Считается, что они могли использоваться как косметические принадлежности, сосуды для возлияний или как ритуальные принадлежности. Они используются в течение достаточно долгого времени – со II в. до н.э. до II в. н.э., являясь одним из своеобразных индикаторов связи эллинистического искусства Бактриии, «греко-буддийской» культуры Гандхары и областей, находившихся под ее влиянием [Francfort, 2015, p. 309–314; Lo Muzio, 2011; 2018; Falk, 2010]. Композиции с морскими божествами составляют отдель- ную тему в ассортименте основных сюжетов, к которым относятся мотивы дионисийского круга, образы Афродиты и Эроса, а также некоторые другие мифологические сюжеты.

Среди «морских» сюжетов особенно популярны сцены, где «морские творения» выступают в роли перевозчиков морских божеств. Устойчивым является изображение Нереиды, едущей верхом на «кетосе» в сопровождении Эрота. Распространены и отдельные изображения «морских творений» (рис. 8, 1–4 ). Значение этих сюжетов и их связь со средиземноморским искусством античности традиционно находятся в фокусе внимания специалистов. Для нашей темы важны несколько рассматриваемых аспектов: «морские творения» – спутники и перевозчики морских божеств, они связаны с обрядами перехода, в которых эти существа могли выступать в роли своеобразных проводников, «psychopompos» – перевозчики душ, выполнявшие сотериологи-ческие функции. Переосмыслением этих функций, возможно, объясняются гандхарские изображения «кетосов», «ихтиокентавров», «драконов» в сценах с «паранирваной» Будды и поклонениями Будде или его реликвиям [Pons, 2011, p. 155–159; Southworth, 2016, p. 102–106]. Появляются такие изображения и на других предметах, например украшениях [Marshall, 1951, pl. 190c] (рис. 8, 5 ).

Дж. Бордмэн считает, что «Κ y τος» здесь эволюционирует из «порождения моря» в «творение моря, воздуха и земли», приобретая свойства посредника между мирами и охранительные функции, что созвучно определению Л.И. Альбаума [Boardman, 2007, p. 22–24].

Вероятно, именно эти свойства образов «кетосов» были близки космологическим представлениям тюрок и, как свидетельствуют находки в Жалтырак-Таше и Шиловке, могли быть восприняты ими и войти в образную систему степного искусства. Возможно, к этому кругу образов следует относить и изображения «драконов» на портупейной скобе меча с кольцевым навершием из погр. 7 кург. 1 могильника Релка, деталях поясных наборок из Кудырге (погр. 11, 22), погр. 1 Ма-някского могильника, Бартымских I селища и могильника (погр. 11Г) [Чиндина, 1977, c. 27– 28, рис. 6,1,12; Соловьев, 1987, с. 73, 75, 80, рис. 17,5, 20,1–3; Гаврилова, 1965, табл. XVI,2, XVII,6, XVIII,24,25, XXIV,12; Мажитов, 1981, с. 5–6, рис. 3,10; Голдина, 2016, с. 17, рис. 8,9; Голдина, Пастушенко, Черных, 2011, с. 53, 102, табл. 1,20, 64,7].

Распространению этих образов способствовала не только активная роль тюрков в истории Средней Азии и Восточного Туркестана, но и непосредственное знакомство с буддизмом, начавшееся еще во второй половине VI века. Примечательно, что именно из Аксу, предположительно через перевал Музарт, начался путь Сюань-цзана в тюркские земли у Иссык-Куля, где он проповедовал тепло принявшему его кагану западных тюрок [Восточный Туркестан ... , 1992, с. 137, 483–484; Сю-ань-цзан, 2012; Горбунов, Горбунова, 2017].

Предложенная в статье версия о происхождении образа «кетоса» в раннесредневековых памятниках Поволжья и Приуралья, позволяет конкретизировать выдвинутое ранее предположение Н.А. Лифанова о его связи с искусством Средиземноморья античного времени [Лифанов, 2017]. Вряд ли можно согла- ситься с тем, что «кетос» появляется в тюркском искусстве в результате непосредственного знакомства с образцами античного искусства на территории Византии. Центральноазиатский контекст, включающий в себя множество политических, экономических и религиозных аспектов, представляется более предпочтительным. Высказанные в статье наблюдения являются предварительными, а сама гипотеза о центральноазиатском происхождении «тюркского кетоса» требует дальнейших исследований.

ПРИМЕЧА НИЕ

1 Иногда центральная композиция головных уборов Будды в гандхарской скульптуре содержит изображение Гаруды – «спасителя», уносящего на небо нага, что может указывать на роль поддерживающих композицию фигур. В буддийских текстах описывается, как золотая птица, спускающаяся с неба, разделяет воды и выхватывает «драконов», что соотносят с Буддой, перемещающим добродетельных из «океана перерождений» в учение Будды для достижения нирваны [Rhi, 2009, p. 147, 152–153].

ИЛЛЮСТРАЦИИ

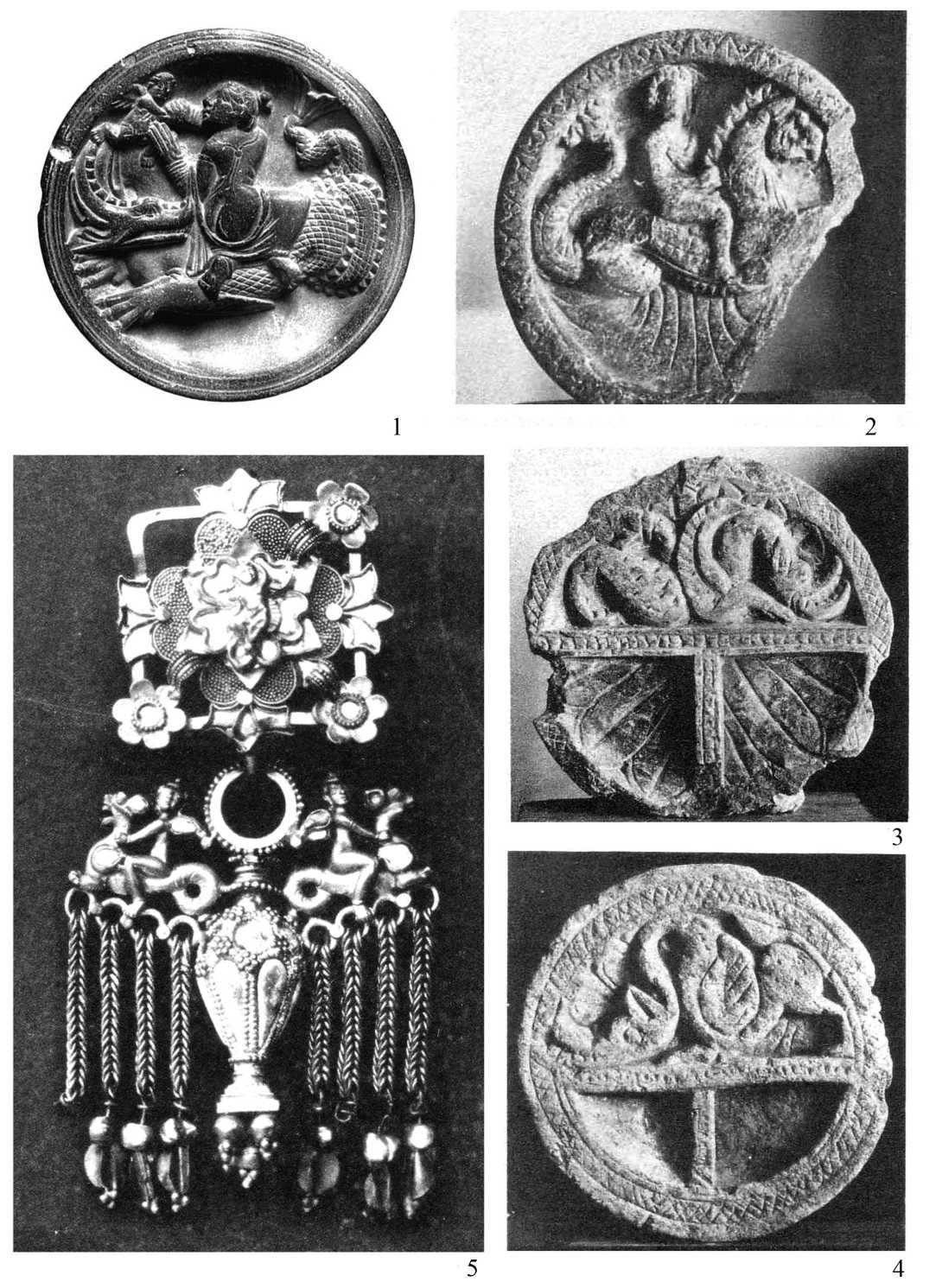

Рис. 1. Изображения «кетосов», найденные в Поочье, Cреднем Поволжье и Южном Приуралье:

1 – 2 – погр. 936, Шокшинский могильник (по: [Шитов, 2002, рис. 2, 1 , 3 ]);

3 – курган 1, могильник Шиловка (по: [Багаутдинов, Богачев, Зубов, 1998, рис. 21, 1 ]);

4 – погр. 24 Больше-Тиганского могильника (по: [Халикова, Халиков, 2018, табл. XX, 15с ]);

5 – погр. 2 раскопа 2 Новинковского I могильника (по: [Лифанов, 2017, рис. 1, 3 ]);

6 – находка на могильнике Синеглазово (по: [Боталов, 2012, рис. 14, 10 ])

Fig. 1. Images of «Κ y τος» found in the Oka-river basin, the Middle Volga and the South Urals regions:

1–2 – burial 936, Shoksha burial ground (after: [Shitov, 2002, fig. 2, 1 , 3 ]);

3 – burial mound 1, Shilovka (after: [Bagautdinov, Bogachev, Zubov, 1998, fig. 21, 1 ]);

4 – burial 24, BolsheTigansky burial mound (after: [Khalikova, Khalikov, 2018, pl. XX, 15c ]);

5 – burial 2, section 2, Novinkovsky I burial ground (after: [Lifanov 2017, fig. 1, 3 ]);

6 – find in Sineglazovo burial ground (after: [Botalov, 2012, fig. 14, 10 ])

Рис. 2. Изображения фантастических существ в Киргизии и Восточном Туркестане:

1–3 – Жалтырак-Таш (по: [Шер и др., 1987, рис. 9, 3 ]); 4–6 – храм 198, Кызыл (по: [Grünwedel, 1912, Fig. 305–307])

Fig. 2. Images of fantastic creatures in Kyrgyzstan and East Turkestan:

1–3 – Zgaltyrak Tash (after: [Sher et al., 1987, fig. 9, 3 ]); 4–6 – temple 198, Qyzil (after: [Grünwedel, 1912, fig. 305–307])

Рис. 3. Изображения фантастических существ в Восточном Туркестане:

1 – храм 118, Кызыл (по: [Grünwedel, 1912, Fig. 237b]); 2 – Тонггузбаши (по: [The Ancient Culture ... , 2008, p. 159]);

3 – Ния (по: [Serindia,1921, vol. IV, pl. XVIII])

Fig. 3. Images of fantastic creatures in East Turkestan:

1 – temple 118, Qyzil (after: [Grünwedel, 1912, Fig. 237b]); 2 – Tonnguzbashi (after: [The Ancient Culture ... , 2008, p. 159]);

3 – Niia (after: [Serindia, 1921, vol. IV, pl. XVIII])

Рис. 4. Фото изображений фантастических существ:

1–2 – храм 198, Кызыл (по: [Le Coq, 1924, Taf. 5 ]); 3 – курган 1, Шиловка. Фото Д.А. Сташенкова;

4 – погр. 4, Больше-Тиганский могильник. Фото с выставки в Национальном музее Республики Татарстан (https://

-

Fig. 4. Photos of images of fantastic creatures:

1–2 – temple 198, Qyzil (after: [Le Coq, 1924, Taf. 5]); 3 – burial mound 1, Shilovka. Photo by D.A. Stashenkov;

-

4 – burial 4, Bolshe-Tigansky burial ground. Photo from the exhibition in the National Museum of the Republic of Tatarstan ( https://vk.com/bulgars?z=photo-15658634_456243023%2Falbum-15658634_00%2Frev )

Рис. 5. Изображения фантастических существ в искусстве Средней Азии:

-

1 , 3 – храм 2 Пенджикент (по: [Беленицкий, 1973, табл. 75, 76]); 2 – храм 1 Пенджикент (по: [Шкода, 2009, рис. 115]);

4 – Варахша (по: [Шишкин, 1963, рис. 105]); 5а – Афрасиаб (по: [Альбаум, 1975, рис. 21]); 5 б – Афрасиаб (по: [Arzhantseva, Inevatkina, 2006, fig. 8]);

6 – Западная Сибирь; 7 – Кытманово; 8 – Пермская губерния (по: [Даркевич, 1976, с. 12, рис. 1, 1 , 2 , табл. 5, 3 ])

-

Fig. 5. Images of fantastic creatures in the art of Middle Asia:

-

1, 3 – temple 2, Panğaqand (after: [Belenitskiy, 1973, pl. 75, 76]); 2 – temple 1, Panğaqand (after: [Shkoda, 2009, fig. 115]);

4 – Varakhsha (after: [Shishkin, 1963, fig. 105]); 5a – Afrāsyāb (after: [Albaum, 1975, fig. 21]); 5 b – Afrāsyāb (after: [Arzhantseva, Inevatkina, 2006, fig. 8]);

6 – Western Siberia; 7 – Kytmanovo; 8 – Perm region (after: [Darkevitch, 1976, p. 12, fig. 1, 1 , 2 , pl. 5, 3 ])

Рис. 6. «Кетос» и «дракон» в искусстве Гандхары:

1–2 – музей Метрополитен (по: [Behrendt, 2007, fig. 41]);

3 , 6 , 7 – Британский музей (по: [Zwalf, 1996, vol. II, cat. 81, 344, 345);

4 , 5 – Лориан Тангай (по: [Grünwedel, 1901, p. 119, fig. 71]); 8 – коллекция Хирайяма (Япония) (по: [Pons, 2011, fig. 11])

-

Fig. 6. “Ketos” and “dragon” in the art of Gandhara:

1–2 – Metropolitan museum of Art (after: [Behrendt, 2007, fig. 41]);

-

3 , 6 , 7 – British Museum (after: [Zwalf, 1996, vol. II, cat. 81, 344, 345]);

4 , 5 – Loriyân Tangaj (after: [Grünwedel, 1901, p. 119, fig. 71]); 8 – Hirayama collection (Japan) (after: [Pons, 2011, fig. 11])

Рис. 7. «Морские творения» в сценах поклонения:

1 – 2 – Музей Гиме. Фото с оригинала; 3–4 – район Гандхары. Фото (по: [A green schist ...])

Fig. 7. “Sea monsters” in worship scenes:

1–2 – Musée Guimet. Photo of the original; 3–4 – Gandhara region. Photo (after: [A green schist ...])

Рис. 8. «Кетос» и «дракон»на «косметических» подносах и украшениях:

1 – Нереида на «кетосе» (по: [Falk, 2010, fig. 16]); 2–5 – Таксила (по: [Marshall, 1951, pl. 145, № 84, 88, pl. 190, c ])

Fig. 8. “Ketos” and “dragon”on “toilet trays” and jewelry:

1 – Nereid on the “ketos” (after: [Falk, 2010, fig. 16]); 2–5 – Taxila (after: [Marshall, 1951, pl. 145, no. 84, 88, pl. 190, c ])

Список литературы Некоторые замечания о происхождении одного из образов раннесредневекового искусства

- Альбаум Л. И., 1975. Живопись Афрасиаба. Ташкент: Фан. 160 с.

- Ахмедов И. Р., 2019. "Тюркский" след в Поочье? Меч с кольцевым навершием из Шокшинского могильника // Stratum plus. № 5. С. 133-165.

- Багаутдинов Р. С., Богачев А. В., Зубов С. Э., 1998. Праболгары на Средней Волге. У истоков истории татар Волго-Камья. Самара: СамВен. 286 с.

- Беленицкий А. М., 1959. Новые памятники искусства древнего Пянджикента. Опыт иконографического истолкования // Беленицкий А. М., Пиотровский Б. Б. Скульптура и живопись древнего Пянджикента. М.: АН СССР. С. 11-86.

- Беленицкий А. М., 1973. Монументальное искусство Пенджикента. М.: Искусство. 68 с.

- Боталов С. Г., 2012. Новые аспекты и перспективы в исследовании проблемы "Magna Hungaria" // Вестник Челябинского государственного университета. № 11 (265). Вып. 50. С. 128-146.

- Восточный Туркестан..., 1992. Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье: Этнос, языки, религии. М.: Восточная литература. 687 с.

- Гаврилова А. А., 1965. Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских племен. М.; Л.: Наука. 144 с.

- Голдина Р. Д., 2016. К юбилею Фаяза Шариповича Хузина // Средневековая археология Волго-Уралья: сб. науч. тр. к 65-летнему юбилею д.и.н., проф., член-корр. АН РТ Ф.Ш. Хузина. Казань: Ин-т археологии им. А.Х. Халикова АН РТ. С. 9-20.

- Голдина Р. Д., Пастушенко И. Ю., Черных Е. М., 2011. Бартымский комплекс памятников эпохи средневековья в Сылвенском поречье. Материалы и исследования Камско-Вятской археологической экспедиции. Т. 13. Ижевск; Пермь: УдГУ. 340 с.

- Горбунов А. П., Горбунова И. А., 2017. По следам китайского средневекового монаха-путешественника Сюань-Цзана // Вопросы истории естествознания и техники. Т. 38, № 2. С. 268-279.

- Даркевич В. П., 1976. Художественный металл Востока VIII-XIII вв. Произведения восточной торевтики на территории европейской части СССР и Зауралья. М.: Наука. 199 с.

- Досымбаева А. М., 2016. Особенности методов комплексного сравнительного и сопоставительного анализа археологического артефакта // Археология, этнология и музеология в системе современного высшего образования: материалы Междунар. науч.-метод. конф. "VIII Оразбаевские чтения", приуроченной к 25-летию независимости Республики Казахстан, 1-2 апреля 2016 г. Алматы: университетi. С. 418-422.

- Живопись древнего Пянджикента, 1954. М.: Изд-во АН СССР. 206 с.

- Комар А. В., 2001. К вопросу о дате и этнокультурной принадлежности шиловских курганов // Степи Европы в эпоху средневековья. Т. 2. Донецк: Изд-во ДонНУ. С. 11-44.

- Комар А., 2018. История и археология мадьяр в эпоху миграций. Budapest: Martin Opitz Kiadу, MTA BTK MХT. 424 c.

- Лифанов Н. А., 2017. О происхождении образа драконов на пластине из Шиловского могильника // Поволжская археология. № 2 (20). С. 91-107.

- DOI: 10.24852/pa2017.2.20.91.107

- Мажитов Н. А., 1981. Курганы Южного Урала VIII-XII вв. М.: Наука. 163 с.

- Маршак Б. И., 1971. Согдийское серебро: Очерки по восточной торевтике. М.: Наука. 191 с.

- Распопова В. И., 1980. Металлические изделия раннесредневекового Согда. Л.: Наука. 138 с.

- Распопова В. И., 1999. Металлические изделия из Пенджикента (находки 1971-1998 гг.). СПб.: Формика. 104 с.

- Смирнов А. П., 1947. Новый сасанидский золотой сосуд из Молотовской области // Краткие сообщения Института истории материальной культуры. Вып. 14. С. 40-48.

- Смирнов Я. И., 1909. Атлас древней серебряной, золотой посуды восточного происхождения, найденной преимущественно в пределах Российской империи. Издание Имп. Археологической Комиссии ко дню 50-летия ее деятельности. СПб. 18 с., 130 табл.

- Соловьев А. И., 1987. Военное дело коренного населения Западной Сибири. Эпоха средневековья. Новосибирск: Наука. 194 с.

- Сташенков Д. А., 2001. Половозрастная стратификация новинковского населения (по материалам украшений костюма) // Культуры Евразийских степей второй половины I тысячелетия н.э. (из истории костюма). Т. 2. Самара: Самарский историко-краеведческий музей. С. 141-165.

- Сташенков Д. А., 2010. Еще раз об образе дракона в искусстве раннесредневекового населения Поволжья // Ювелирное искусство и материальная культура: тез. докл. участников восемнадцатого коллоквиума (19-23 апреля 2010). СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа. С. 82-84.

- Сюань-цзан, 2012. Записки о Западных странах [эпохи] Великой Тан (Да Тан си юй цзи) / пер. с кит., введ. и коммент. Н. В. Александровой. М.: Вост. лит. 466 с.

- Торгоев А. И., 2011. О происхождении и времени распространения поясов катандинского типа // Вопросы археологии Казахстана: сб. науч. ст. Вып. 3. Алматы: Институт археологии им. А.Х. Маргулана. С. 432-445.

- Халикова Е. А., Халиков А. Х., 2018. Ранние венгры на Каме и Урале (Больше-Тиганский могильник). Казань: Фэн. 144 с. (Археология евразийских степей. Прил. к журн.; вып. 25).

- Чиндина Л. А., 1977. Могильник Релка на Средней Оби. Томск: Изд-во Том. ун-та. 192 с.

- Шер Я. А., Миклашевич Е. А., Самашев З. С., Советова О. С., 1987. Петроглифы Жалтырак-Таша // Проблемы археологических культур степей Евразии. Кемерово: Изд-во КемГУ. С. 70-78.

- Шитов В. Н., 2002. Меч с кольцевым навершием из Шокшинского могильника // Труды ГИМ. Вып. 135: Поволжье и сопредельные территории в средние века. М.: ГИМ. С. 171-176.

- Шишкин В. А. 1963. Варахша. М.: АН СССР. 250 с.

- Шкода В. Г., 2009. Пенджикентские храмы и проблемы религии Согда (V-VIII вв.). СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа. 280 с.

- A green schist gable relief. URL: https://www.christies.com/lotfinder/Lot/a-green-schist-gable-relief-gandhara-2nd3rd-5479725-details.aspx (date of access: 15.07.2019).

- Arzhantseva I., Inevatkina O., 2006. Afrasiab Wall-Paintings Revisited: New Discoveries Twenty-Five Years Old // Royal Naurыz in Samarkand: Proceedings of The Conference Held in Venice On the Pre-Islamic Paintings at Afrasiab. Supplemento 1. Rivista degli studi oriental. Nuova Serie. Vol. 78. Suppl. no. 1. P. 185-211.

- Behrendt K. A., 2007. The Art of Gandhara in the Metropolitan Museum of Art. New Haven-London: Yale University press. 116 p.

- Boardman J., 2007. Central Asia: West and East // After Alexander. Central Asia before Islam. Oxford: Oxford University Press. P. 9-25.

- Falk H., 2010. Libation Trays from Gandhara // Bulletin of the Asia Institute. № 24. P. 89-114.

- Francfort H.-P., 2015. Figures emblйmatiques de l'art grec sur les palettes du Gandhвra // La Grиce dans les profondeurs de l'Asie (Cahiers de la Villa Kйrylos). Paris: De Boccard. P. 305-339.

- Grьnwedel A., 1901. Buddist Art in India. London: B. Quaritch. 228 p.

- Grьnwedel A., 1912. Altbuddhistische Kultstдtten in Chinesisch Turkestan. Вerlin: Georg Reimer. 370 S.

- Gupta V. K., Zin M., 2016. Parinirvвъa Representations in the Art of Mathura: A Study Based on the Discovery of a Unique Parinirvвъa Stele from the Varвha Temple of Mathura // Art of the Orient. Vol. 5. P. 37-53.

- Hiyama S., 2010. The Wall Paintings of Kizil Cave 118 - The Story of King Mandhatar and the Early Buddism of Kucha // Journal of the Turfan Studies. Edited by Academia Turfanica. Essays on The third International Conference on Turfan Studies.The Origin and Migrations of Eurasian Nomadic peoples. Shanghai: Shanghai qujishubanshe Publ. Р. 893-901.

- Le Coq A. von, 1924. Die buddhistische Spatantike in Mittelasien III. Die Wandmalereien. Berlin: D. Reimer und E. Vohsen. 54 S. 26 Taf.

- Le Coq A. von, 1925. Bilderatlas zur Kunst und Kulturgeschichte Mittel-Asiens. Berlin: D. Reimer und E. Vohsen. 107 S.

- Le Coq A. von, 1926. Die buddhistische Spatantike in Mittelasien V. Neue Bildwerke. Berlin: D. Reimer und E. Vohsen. 35 S. 26 Taf.

- Lo Muzio C., 2011. Gandharan Toilet-Trays: Some Reflections on Chronology // Ancient Civilizations from Scythia to Siberia. № 17/2. P. 331-340.

- Lo Muzio C., 2018. On the relationship between Gandhвran toilet-trays and the early Buddhist art of northern India // Problems of Chronology in Gandhвran Art. Proceedings of the First International Workshop of the Gandhвra Connections Project, University of Oxford, 23rd-24th March, 2017. Oxford: Archaeopress. P. 123-134.

- Marshall J. H., 1951. Taxila. Cambridge: Cambridge University Press. 895 p. 246 pl.

- Pons J., 2011. From Gandhвran Trays to Gandhвran Buddhist Art: The Persistence of Hellenistic Motifs from the Second Century and Beyond // From Pella to Gandhara. Hybridisation and Identity in the Art and Architecture of the Hellenistic East. P. 153-175. (BAR International Series, no. 2221).

- Rhi J., 2009. The Garuaand the Nвgо/Nвgain the Headdresses of Gandhвran Bodhisattvas: Locating Textual Parallels // Bulletin of the Asia Institute New Series. Vol. 23. P. 147-158.

- Santoro A., 2006. On the Two Intertwined Dragons from Pendћikent // Зrвnud Anзrвn: Studies Presented to Boris Il'iи Marљak on the Occasion of His 70th Birthday. Venezia: Libreria Editrice Cafoscarina. P. 543-553.

- Schmidt C., 1990. Boddhisattva Headdresses and Hairstyle in the Buddhist Art of Gandhвra and Related Regions of Swвt and Afghanistan. Dissertation. Vol. I. Columbus: The Ohio State University. 553 p.

- Southworth K., 2016. The Travels of Two Marine Beasts from the Mediterranean to Gandhara - A Transfer of Form and Meaning? // Art of the Orient. Vol. 5. P. 101-108.

- Stein A., 1921. Serindia: Detailed Report of Explorations in Central Asia and Westernmost China Carried Out and Described Under the Orders of H.M. Indian Government. Oxford: The Clarendon Press. Vol. 1. 547 p.; Vol. IV. 175 pl.

- The Ancient Culture in Xinjiang along the Silk Road, 2008. Urumqi: Xinjiang People's Publishing House. 303 p.

- The Silk Road. Trade, Travel, War and Faith, 2004. London: The British Library. 386 p.

- Zwalf W. A., 1996. Catalogue of the Gandhвra Sculpture in the British Museum. London: British Museum. Vol. 1. 423 p.; vol. 2. 355 p.