Некрополь античного времени Раевского городища: история исследования, топография и хронология

Автор: Малышев А. А., Горланов С. С., Мочалов А. В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 263, 2021 года.

Бесплатный доступ

Раевское городище ‒ региональный и экономический центр юго-восточной Синдики (хоры античной Горгиппии) на протяжении III в. до н. э. – I в. н. э. – было введено в научный оборот благодаря раскопкам В. И. Сизова в 1886 г. Вопрос о местоположении некрополя городища, население которого могло насчитывать несколько сотен жителей, долгое время оставался открытым. Итоги исследований за последние полвека показали, что захоронения античного времени расположены на возвышенностях, простирающихся к западу и востоку от городища. К сожалению, на нынешнем этапе хронология захоронений некрополя далеко не всегда коррелирует с периодом бытования античного центра на Раевском городище. В частности, слабо документирован погребальными комплексами III в. до н. э. и практически отсутствуют материалы, которые можно было бы связать с обитателями северо-восточного мыса городища в раннеримское время. О периферийности центра свидетельствует отсутствие находок надгробных памятников.

Погребальный обряд, азиатский Боспор, топография, аэрофотосъемка, хронология, меотская культура

Короткий адрес: https://sciup.org/143173944

IDR: 143173944 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.263.327-340

Текст научной статьи Некрополь античного времени Раевского городища: история исследования, топография и хронология

1 Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 17-29-04313 офи_м «Цифровые технологии (3D-визуализация) в реконструкции древностей полуострова Абрау: антропогенный ландшафт и палеопопуляции».

Батченко , 2020. С. 69–79. Рис. 3). За этот период поселение площадью около 9 га претерпело несколько заметных перепланировок и пожаров, гибель античного городища произошла в результате военной катастрофы в середине I в. н. э.

В окрестностях городища изучена значительная хозяйственная периферия, простирающаяся в основном на 5 км вверх вдоль по течению притока Маска-ги – Бедрички ( Александровский и др ., 1999. С. 7–29). Вопрос о местоположении некрополя Раевского городища, население которого могло насчитывать несколько сотен жителей, долгое время оставался открытым.

Практически через столетие после начала работ на городище, в середине 1980-х гг., в результате широкомасштабных мелиоративных работ в долине реки Маскаги А. В. Дмитриевым в сетке мелиоративных траншей около километра к западу от городища был открыт и исследован некрополь эллинистической эпохи. Новые данные о топографии и хронологии некрополя Раевского городища были получены в результате комплексных исследований Новороссийской археологической экспедиции ИА РАН в ближайших окрестностях городища в последние десятилетия.

Особо следует отметить цикл аэрофотогеодезических работ2, которые охватили площадь порядка 450 га, сыграли важную роль в обобщении данных об организации ближней округи Раевского городища в античную эпоху. Первый этап работ заключался в выполнении площадной аэрофотосъемки для построения топографического плана масштаба 1:500. Перед началом работ была выполнена локализация местной системы координат Краснодарского края для района работ (МСК-23 зона 2) с помощью измерений известных пунктов Государственной геодезической сети (ГГС), после этого произведена закладка опознавательных знаков (далее – опознаки) с плотностью не менее пяти опознаков на квадратный километр, затем выполнены спутниковые наблюдения в режиме «кинематика» накаждом из них в целях определения планово-высотного положения замаркированных опознаков, а потом были выполнены аэрофотосъемочные работы.

Фотограмметрическая обработка материалов аэрофотосъемки выполнялась в цифровой фотограмметрической станции Agisoft Metashape Professional . По материалам аэрофотосъемки были построены ортофотоплан и цифровая модель (фотограмметрия) поверхности. Оценка точности фотограмметрии показала, что полученные материалы пригодны для создания планов масштаба 1:500, но, как можно заметить из рис. 1, восточная часть района работ покрыта густой растительностью, что не позволило по материалам аэрофотосъемки отобразить микрорельеф, поэтому дополнительно была выполнена топографическая съемка участков, покрытых густой растительностью, с использованием электронного тахеометра.

На заключительном этапе было выполнено комбинирование материалов наземной и воздушной съемки для построения геоподосновы масштаба 1:500 (рис. 1: 3 ). Учитывая серьезные изменения первоначального ландшафта в ходе мелиоративных работ, в качестве сравнительных материалов были использованы

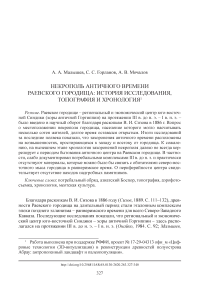

Рис. 1. Окрестности Раевского городища

1 – выкопировка из полуверстовой карты 1926 г.; 2 – аэросъемка от 03.10.1943; 3 – ортофотоплан 2015–2017 гг.; а – Раевское городище; б – Раевский некрополь (раскопки 1984– 1985 гг.); в – участок некрополя (раскопки 2015 г.); г – участок некрополя (раскопки 1998 г.)

аэросъемка 1940-х гг., космосъемка (Google Earth Pro, съемка 2003–2018 гг.) и картматериалы начала XX в. (рис. 1).

Расположенная на западной оконечности высокого левого берега Маскаги площадка Раевского городища была оконтурена балками современных и древних водотоков, стекающих с отрогов Навагирского хребта. Меандр одного из самых мощных из них (реки Бедрички) и водоток ручья очерчивают обширную возвышенность западнее городища (рис. 1). Она также простирается в широтном направлении, но по верхнему уровню на десять метров ниже плато городища.

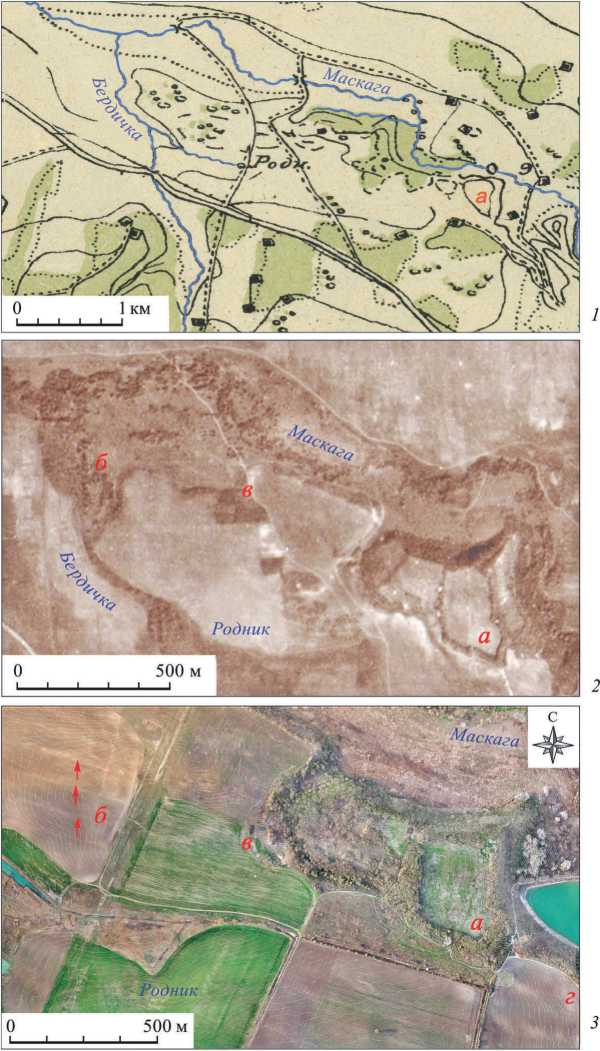

Как показали археологические исследования, склоны возвышенности интенсивно использовались в античное время. На наиболее протяженной, западной части, как уже отмечалось выше, в 1984–1985 гг. было исследовано 100 комплексов грунтового некрополя, датируемых в основном эпохой эллинизма (рис. 2: 1 ).

Захоронения оказались сосредоточены в трех меридионально ориентированных группах, причем повышение современного рельефа, судя по данным то-посъемки, в южном направлении достигало четырех метров. В самой высокой части некрополя, в значительном удалении (28 м) от захоронений центральной группы, располагалась элитная группа погребений. Высокий социальный статус погребенного подчеркивает захоронение верховых лошадей и наличие нетипичной для боспорского погребального обряда этого периода остродонной амфоры ( Сударев , 2010. С. 447). Косвенно о богатстве погребального инвентаря погребений южной группы свидетельствует полное разграбление захоронения всадника. В комплексе представителя родовой аристократии из наиболее многочисленной (50 % всех захоронений) центральной группы было обнаружено единственное в некрополе изделие из золота (рис. 2: 2 ).

На могильнике господствует ориентировка в восточном секторе, что типично как для погребального обряда городских некрополей Боспора в VI–II вв. до н. э. ( Марченко , 1956. С. 104; Алексеева , 1982. С. 108), так и для могильников Прикубанья среднемеотского II периода в целом ( Каменецкий , 1989. С. 240).

Необычная для боспорских некрополей малая (от 0,6 до 1,1 м) глубина захоронений была распространена на меотских могильниках ( Каменецкий , 1989. С. 236; Лесков и др ., 2005. С. 73). Обстоятельства далеко не всегда позволяли проследить контуры могильной ямы. Целый ряд косвенных свидетельств (положение перевернутого черепа в ряде погребений, наличие асинхронных захоронений в одной яме (погр. 80) (рис. 2: 3 ), а также находки камней и каменных блоков – следов заклада или укрепления стенки могильной ямы) позволяет говорить о захоронении тела в незаполненном землей пространстве – подбойной земляной гробнице. Немногочисленные (около 4–6 % от выборки) подбойные захоронения на некрополях азиатского Боспора расцениваются как локальные особенности местных античных погребальных традиций ( Сударев , 2010. С. 436). Гораздо шире эти погребальные сооружения были распространены у меотского населения Закубанья IV–I вв. до н. э. ( Лесков и др ., 2005. С. 75).

Прикубанскую самобытность некрополя подчеркивает обряд «миски под головой» и обилие наступательного оружия. Меотский обряд зафиксирован в 62 % неразрушенных захоронений некрополя ( Малышев , 2007а. С. 138, 139). Причем, если в Прикубанье III–II вв. до н. э. количество захоронений с мисками под головой сокращается ( Каменецкий , 1989. С. 236, 240), то в Закубанье

Рис. 2. Раевский некрополь, западный участок (раскопки 1984–1985 гг.)

1 – сводный план; 2 – погр. 40; 3 – погр. 80; 4 – погр. 82

(Нововочепшиевский могильник, III–I вв. до н. э.) этот обряд был обнаружен в половине погребений ( Носкова, Кожухов , 1989. С. 121). Боевые топоры, связки копий и дротиков, мечей синдо-меотского типа длиной 0,5–0,75 м, наконечники стрел, причем наиболее устойчивым оказалось сочетание топор – копье, обнаружены практически в каждом третьем захоронении.

С захоронениями боспорян могут быть связаны единичные, в значительной мере разрушенные комплексы с боспорской монетой (погр. 87) (конец IV в. до н. э.: Шелов , 1956. С. 216. Табл. V: 54 ) и остатками кладки каменной гробницы (погр. 82) (рис. 2: 4 ).

Тем не менее в целом тесная связь некрополя с античным миром не вызывает сомнения. Хронология могильника – II – начало I в. до н. э. – основана на датировке античной керамики: тарной (амфоры Родоса, Синопы) и столовой (мегарские чаши) посуды, а также парфюмерных сосудов (унгвентарии) ( Малышев , 2007б. С. 142–161).

Хотя керамические комплексы Раевского некрополя состоят из форм, выполненных в античных традициях, в них не представлены типичные для боспорских погребальных традиций эпохи эллинизма пелики и леканы. В погребальных «сервизах», скорее в прикубанских традициях, отдано предпочтение мискам и чашам для питья (канфары). Вместе с тем для костюма обитателей окрестностей Раевского городища оказались характерны фибулы среднелатенской схемы (неапольский вариант), распространение которых связано с Северным Причерноморьем (вторая половина II – начало I в. до н. э.: Кропотов , 2010. С. 48–54), а не с Северо-Кавказским регионом.

О размеренной, в рамках сложившихся традиций, жизни коллектива свидетельствуют участки с детскими захоронениями: по семь в центральной и северной группах, одно – в южной.

Материалы двух захоронений (погр. 66, 67) в ямах полутораметровой глубины свидетельствуют об использовании этой возвышенности для захоронений в римское время, после гибели поселения на Раевском городище в середине I в. н. э. ( Малышев , 2019. С. 90–93; Малышев, Батченко , 2020. С. 77). Черепа со следами искусственной деформации были ориентированы на север, среди погребального инвентаря характерные для позднемеотского периода лощеная кружка с зооморфной ручкой и горшок с туловом биконической формы ( Каменецкий , 1989. Табл. 97, 37, 41, 47, 50; Малышев , 2011. С. 115).

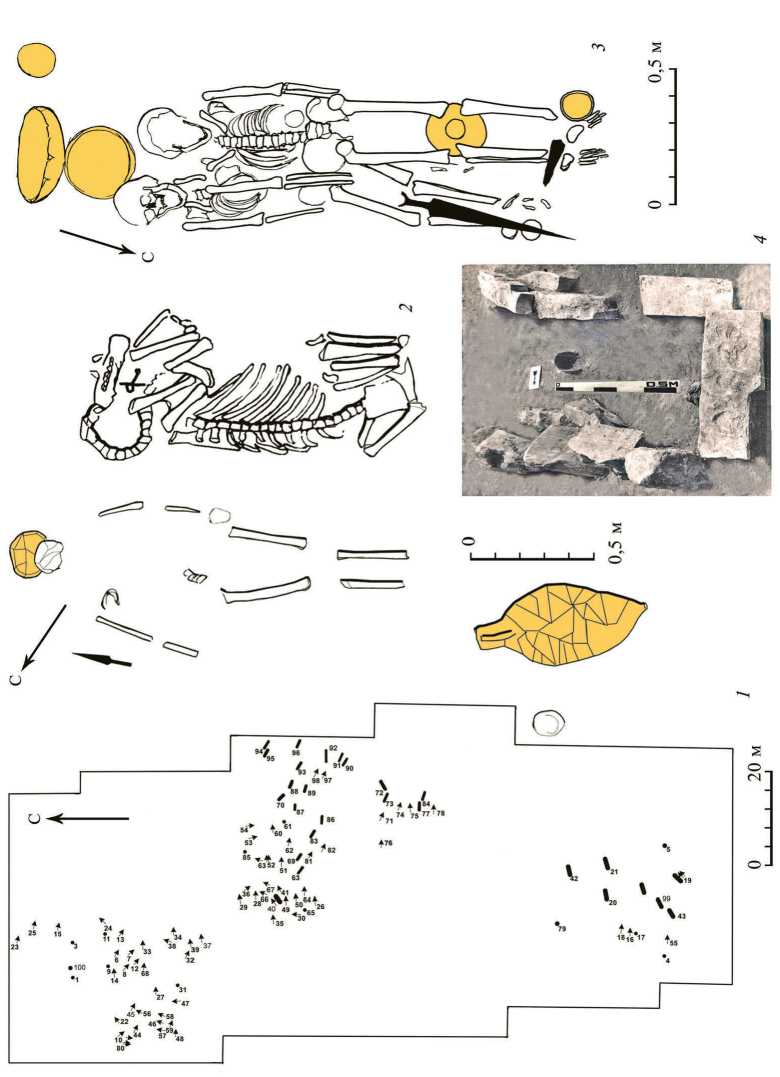

Новые данные об истории Раевского некрополя в римское время были получены в 2015 г.: на северо-восточном склоне возвышенности, в полукилометре от городища, в несанкционированном карьере, было доследовано 11 погребений античного времени и пять захоронений лошадей без упряжи3 (рис. 3: 1 ).

Захоронения были совершены также неглубоко, в пределах метра, поэтому значительная часть комплексов была срезана землеройной техникой и с помощью металлодетекторов изъяты расположенные в области туловища изделия

Рис. 3. Западный участок некрополя (раскопки 2015 г.)

1 – ортофотоплан ( а – раскоп 1; б – раскоп 2); 2 – погр. 6 ( а – основание крупного лепного сосуда); 3 – погр. 9 ( а – сероглиняный канфар)

из металла (рис. 3: 2а ). Большая часть, к сожалению, безынвентарных захоронений имела северную (погр. 2 (?), 3), северо-восточную (погр. 1, 5, 7 (?), 11) или восточную (погр. 11) ориентировку.

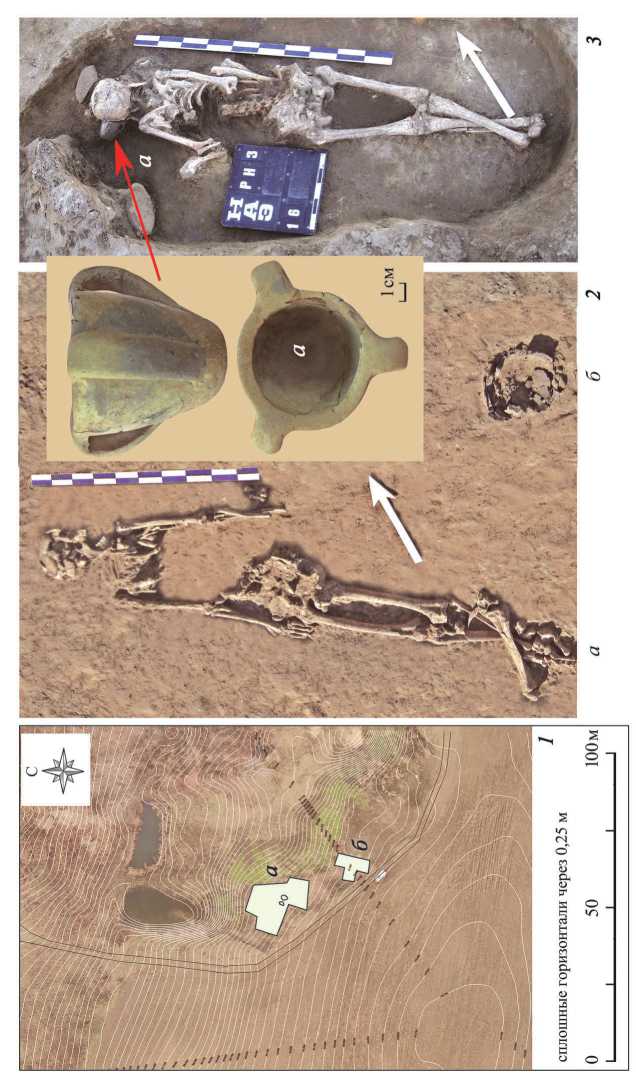

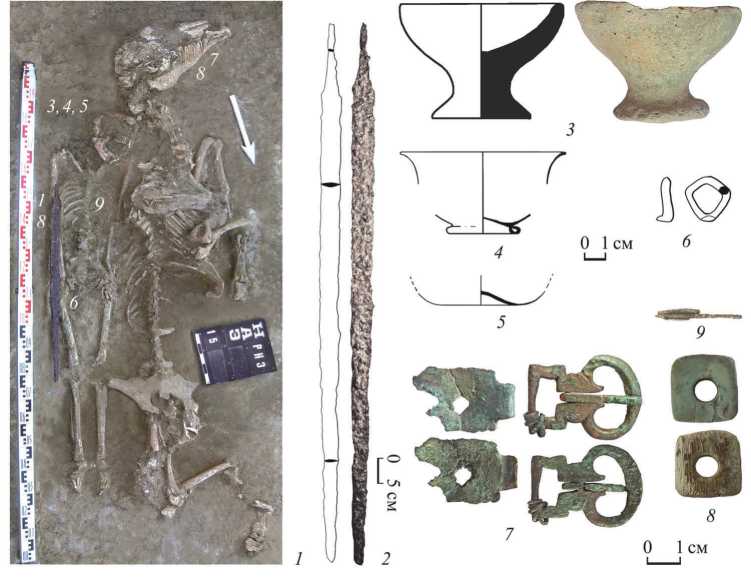

Практически не пострадало от современного антропогенного воздействия захоронение с лошадью, длинным всадническим мечом с рукоятью-штырем и пряжкой сбруи (рис. 4). Необычная для этой части некрополя южная ориентировка воина-всадника имеет обширный ареал как на юго-востоке азиатского Боспора (долина р. Озерейки: Шишлов , 1999. Рис. 14; долина р. Цемес: Довга-люк, Малышев , 2008. С. 29, 80, 103), так и в Закубанье ( Сазонов , 1992. С. 245– 274; Малышев и др ., 1996. С. 90, 91).

Полной неожиданностью стали находки двух захоронений в позе, которая может объясняться насильственным характером смерти: лицом вниз, на спине, конечности, по-видимому, связаны (руки заведены за спину, ноги перекрещены). Сероглиняный канфар с тремя вертикальными ручками на скрытом кольцевом поддоне в одном из этих погребений позволяет датировать захоронения II–III вв. н. э. ( Малышев , 2011. С. 251). Данные о существовании практики ритуальных человеческих жертвоприношений в этот период на юго-востоке азиатского Боспора нам не известны. Вместе с тем прослеженный в непосредственной близости от захоронений горизонт бытового комплекса в виде пятен обожженной обмазки, в которой зафиксированы развалы сосудов (толстостенных лепных горшков, довольно грубой круговой керамики (кувшин), обожженной гальки) (рис. 3: 2б ), позволяет интерпретировать их как эпизод военного нападения, в результате одного из которых погибло поселение в северо-восточной части Раевского городища ( Малышев , 2019. С. 90–93).

К югу от городища рельеф настолько понижается, что можно предположить даже заболоченность этих пространств в древности. Доступ на городище по крутому склону высокого берега Маскаги был возможен в любую погоду, поэтому восточное направление для античного центра имело особое значение. Непосредственно возле предполагаемой древней дороги, в 250 м к востоку от крепостного вала, в 1998 г. было зафиксировано скопление обломков столовой керамики. Перепад высот на этом расстоянии составляет восемь метров, поэтому с этого местонахождения открывается великолепный вид на окрестности, хорошо просматриваются наиболее мощная восточная часть фортификационных сооружений крепости и внутренняя площадка городища (рис. 1: 3г ).

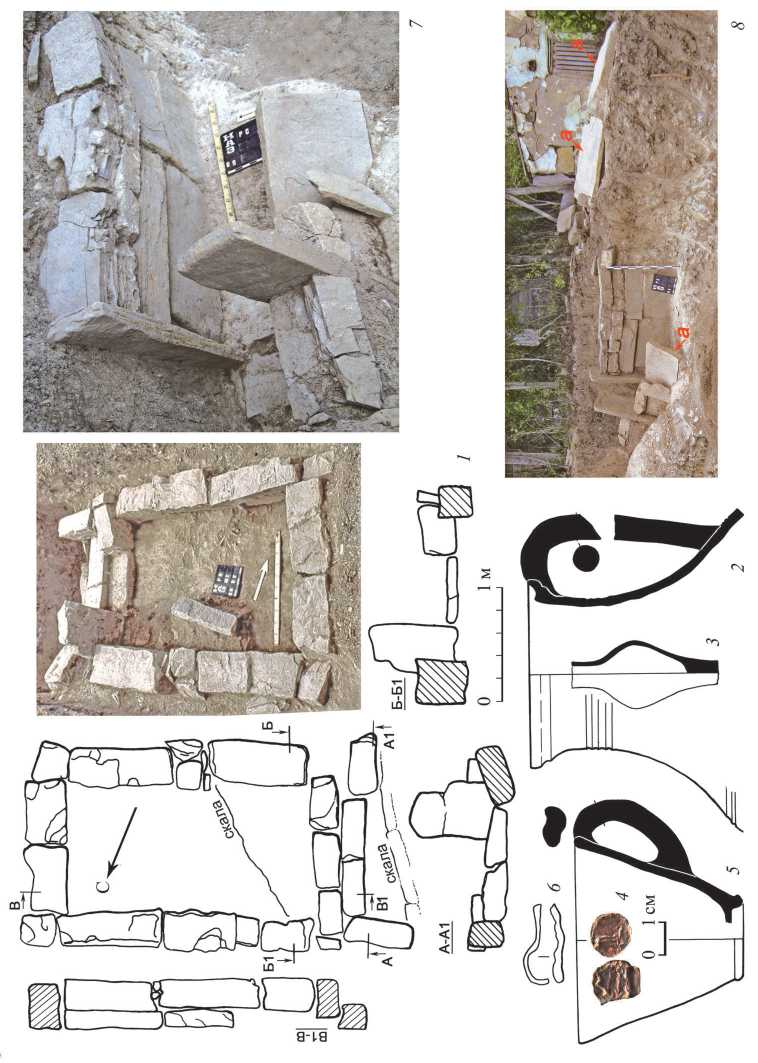

В заложенном шурфе обнаружена кладка из массивных песчаниковых блоков (в среднем 0,4 × 0,8 м), типичных для кладок бытовых и фортификационных сооружений городища. Стены сложены на материковой скале, местами кладка сохранилась на высоту в два ряда. Несмотря на отсутствие следов подтески, камни тщательно подогнаны друг к другу, имеющиеся между блоками пространства заложены небольшими камнями (рис. 5: 1 ). В результате расчистки были открыты остатки каменного склепа размером 1,8 × 2,6 м. Сооружение ориентировано по линии СВ – ЮЗ, вход обращен на ЮЗ, в сторону резкого понижения склона. Ширину проема – около 0,7 м – задает пороговый камень. «Портал» образуют две установленные вертикально, вплотную к торцам продольных стен плиты-пилоны, одна из которых сохранилась на высоту около 0,8 м.

Рис. 4. Участок некрополя (раскопки 2015 г.), погр. 8

1 – фото захоронения; 2 – меч (железо); 3 – вазочка лепная (керамика); 4 – мисочка (стекло); 5 – бутыль (стекло); 6 – кольцо (железо); 7 – пряжка (бронза); 8 – накладка (кость), 9 – игла и приемник фибулы (бронза)

О размерах и конструктивных особенностях сооружения позволяет судить гробница, обнаруженная на хозяйственной периферии Раевского городища, неподалеку от поселения Раевское-7. Она была обнаружена в 2009 г. на краю строительного котлована в ст. Раевская (ул. Колхозная) и, к сожалению, также разрушена и разграблена. Тем не менее кладки продольных стен и конструкция «портала» сохранились на высоту свыше метра, причем верхняя часть располагалась на глубине 0,2 м от современной дневной поверхности, а оконтуренное плитами метровой длины дно камеры было впущено в материковую скалу (рис. 5: 8а ). Подобные плиты были использованы для пилонов «портала» и упоров-контрфорсов с внешней стороны (рис. 5: 7 ). Подобная конструкция из массивных блоков зафиксирована с внешней стороны гробницы Восточного некрополя Раевского городища, она таким образом выполняла функцию контрфорса для плит-пилонов и замка заклада входного отверстия гробницы.

К сожалению, перекрытие в обоих случаях не сохранилось, однако небольшая, не более полутора метров, ширина камеры позволяет предположить, что гробница имела плоское перекрытие из каменных плит. По всей видимости,

a-ia

Рис. 5. Раевский некрополь, восточный участок

1 – гробница (чертеж, фото); 2 – кувшин (керамика); 3 – унгвентарий (керамика); 4 – монета (Боспор); 5 – канфар (керамика); 6 – спинка фибулы (железо). Разрушенная гробница на некрополе пос. Раевское-7: 7, 8 – фото, а – плиты основания погребальной камеры верхняя часть склепа располагалась выше древней дневной поверхности и была скрыта земляной насыпью, которая после разрушения конструкции оказалась снивелированной распашкой, а грунт смыт вниз по крутому склону.

Находки в заполнении склепа – три боспорские монеты периода первой половины – середины III в. до н. э. ( Шелов , 1956. Табл. VI: 66, 69 ), глиняный флакон ( Парович-Пешикан , 1974. Тип III–V. Рис. 94, 95. С. 110, 111), фрагментированная железная фибула латенского типа, глазчатая бусина ( Алексеева , 1975. Тип 118. С. 71. Табл. 15: 14 ) – позволяют предположить довольно длительный период (III–I вв. до н. э.) его бытования.

О наличии обширного некрополя античного времени свидетельствует обнаружение разрушенного захоронения в непосредственной близости от восточной части фортификационных сооружений городища. Среди антропологических остатков, перекрытых скоплением плитняка и небольших каменных блоков, была найдена ребристая (дольчатая) бусина из египетского фаянса (II в. до н. э. – II в. н. э.: Там же. Тип 16а. С. 33. Табл. 5: 26, 36 ). К сожалению, в небольших разведочных раскопах его выявить не удалось.

Подводя итоги, отметим, что в окружающий ландшафт оказались вписаны не только фортификационные сооружения Раевского городища, но и связанный с ним некрополь античного периода. Захоронения античного времени выявлены на возвышенностях, простирающихся к западу и востоку от городища. Наиболее обширный и протяженный, западный участок окружен с трех сторон водотоками, доступ с востока был под защитой крепостных сооружений.

К сожалению, на нынешнем этапе хронология захоронений некрополя далеко не всегда коррелирует с периодом бытования античного центра на Раевском городище. В частности, слабо документирован комплексами III в. до н. э. и практически отсутствуют материалы, которые можно было бы связать с обитателями северо-восточного мыса городища в раннеримское время. О периферийности центра свидетельствует отсутствие находок погребальных надгробных памятников.

В период бытования мощных фортификационных сооружений Раевского городища (II в. до н. э.) на некрополе появляется группа погребальных комплексов, явно принадлежащих военным переселенцам из долины реки Кубань. Не исключено, что они потеснили не только боспорское население из этого региона, но и связанные с ними погребальные сооружения на Западном некрополе.

В римское время (I–III вв. н. э.) жизнь на городище не возобновлялась, тем не менее расположенная к западу от него возвышенность продолжала использоваться для захоронений обитателями юго-восточной периферии азиатского Боспора.

Список литературы Некрополь античного времени Раевского городища: история исследования, топография и хронология

- Александровский А. Л., Гольева А. А., Вязкова О. Е., Смекалова Т. Н., 1999. Раевское городище и его окрестности (некоторые итоги и перспективы исследований) // Древности Боспора. Т. 2. М.: ИА РАН. С. 7–29.

- Алексеева Е. М., 1975. Античные бусы Северного Причерноморья. М.: Наука. 94 с. (САИ; вып. Г1-12.)

- Алексеева Е. М., 1982. Античные бусы Северного Причерноморья. М.: Наука. 105 с. (САИ; вып. Г1-12.)

- Довгалюк Н. П., Малышев А. А., 2008. Погребальный обряд и планиграфия Цемдолинского некрополя // Аспургиане на юго-востоке азиатского Боспора: по материалам Цемдолинского некрополя. М.: ИА РАН; Тула: Гриф и К. С. 8–128. (Некрополи Черноморья; т. II.)

- Каменецкий И. С., 1989. Меоты и другие племена северо-западного Кавказа в VII в. до н. э. – III в. н. э. // Степи Европейской части СССР в скифо-сарматское время / Отв. ред. А. И. Мелюкова. М.: Наука. С. 224–251.

- Кропотов В. В., 2010. Фибулы сарматской эпохи. Киев: АДЕФ-Украина. 386 с.

- Лесков А. М., Беглова Е. А., Ксенофонтова И. В., Эрлих В. Р., 2005. Меоты Закубанья в середине VI – III в. до н. э. Некрополи у аула Уляп. М.: Наука. 192 с.

- Малышев А. А., 2007а. Погребальный обряд и планиграфия Раевского некрополя // Юго-восточная периферия Боспора в эллинистическую эпоху: по материалам Раевского некрополя / Отв. ред. А. А. Малышев. М.: ИА РАН; Тула: Гриф и К. С. 137–141. (Некрополи Черноморья; т. I.)

- Малышев А. А., 2007б. Погребальный инвентарь Раевского некрополя // Юго-восточная периферия Боспора в эллинистическую эпоху: по материалам Раевского некрополя / Отв. ред. А. А. Малышев. М.: ИА РАН; Тула: Гриф и К. С. 142–176. (Некрополи Черноморья; т. I.)

- Малышев А. А., 2011. Погребальный обряд и планиграфия некрополя в Широкой Балке // Население предгорий Северо-Западного Кавказа в римскую эпоху: по материалам некрополя в Широкой Балке / Отв. ред. А. А. Малышев. М.: ИА РАН; Тула: Гриф и К. С. 226–242. (Некрополи Черноморья; т. IV.)

- Малышев А. А., 2019. Политические центры юго-восточной периферии азиатского Боспора // Новые археологические проекты. Воссоздавая прошлое / Под ред. Н. А. Макарова. М.: ИА РАН. С. 100–103.

- Малышев А. А., Батченко В. С., 2020. Фронтир на юго-востоке Синдики: по материалам Раевского городища // АЭАЕ. Т. 48. № 2. С. 69–79.

- Малышев А. А., Мельник В. И., Сазанов А. В., 1996. Ахтырский Лиман II – памятник позднемеотской культуры // Историко-археологический альманах. Вып. 2. Армавир. С. 83–93.

- Марченко И. Д., 1956. Раскопки Восточного некрополя Фанагории в 1950–1951 гг. // Фанагория / Ред. А. П. Смирнов. М.: Изд-во АН СССР. С. 102–127. (МИА; № 57.)

- Носкова Л. М., Кожухов С., 1989. Меотские погребения Ново-Вочепшийского могильника (по материалам раскопа 1985–1986 гг.) // Меоты – предки адыгов. Майкоп. С. 119–139.

- Онайко Н. А., 1984. Раевское городище, Торик // Античные государства Северного Причерноморья / Отв. ред. Г. А. Кошеленко и др. М.: Наука. C. 92–93. (Археология СССР.)

- Парович-Пешикан М., 1974. Некрополь Ольвии эллинистического времени. Киев: Наукова думка. 217 с.

- Сазонов А. А., 1992. Могильник первых веков нашей эры близ хутора Городского // Вопросы археологии Адыгеи. Майкоп. С. 245–274.

- Сизов В. И., 1889. Восточное побережье Черного моря: Археологические экскурсии. М.: Тип. А. И. Мамонтова. 183 с. (Материалы по археологии Кавказа; вып. II.)

- Сударев Н. И., 2010. Некрополи и погребальные обряды // Античное наследие Кубани. Т. 2. М.: Наука. С. 418–474.

- Шелов Д. Б., 1956. Монетное дело Боспора VI–II вв. до нашей эры. М.: Изд-во АН СССР. 221 с.

- Шишлов А. В., 1999. Могильник античного времени у с. Южная Озереевка // Исторические записки.

- Исследования и материалы. Вып. 3. Новороссийск: Новороссийский ист. музей-заповедник. С. 5–37.