Некрополь Чудова монастыря Московского Кремля. Исследования деревянных погребальных конструкций

Автор: Энговатова А.В., Васильева Е.Е.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Новые открытия

Статья в выпуске: 249-2, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены предварительные результаты археологических исследований на месте некрополя Чудова монастыря в Московском Кремле. Раскопками 2016-2017 гг. было исследовано более 100 захоронений, большая часть которых была совершена в деревянных гробах. В статье дается краткая характеристика погребального обряда, в том числе деревянных погребальных конструкций, и приводится реконструкция их форм. Даны результаты радиоуглеродного датирования из образцов дерева от гробов и костей из погребений

Московский кремль, чудов монастырь, монастырские некрополи, деревянные погребальные конструкции

Короткий адрес: https://sciup.org/143166142

IDR: 143166142

Текст научной статьи Некрополь Чудова монастыря Московского Кремля. Исследования деревянных погребальных конструкций

При археологических исследованиях, проведенных Институтом археологии РАН в 2016–2017 гг. в восточной части Московского Кремля, появилась уникальная возможность изучения некрополя Чудова монастыря, на месте которого в 1929–1932 гг. было возведено здание 14-го корпуса, которое на настоящий момент демонтировано.

Чудов монастырь был основан митрополитом Алексеем. Летописи и житие, составленное в XV в., сообщают о закладке в 1365 г. по его инициативе небольшой каменной церкви Чуда Архистратига Михаила с приделом Благовещения (ПСРЛ. Т. 18. С. 103; Кучкин , 1967. С. 249).

В это же время складывается некрополь нового монастыря. Одним из первых здесь погребенных стал сам митрополит, который «себе гроб заложи своима ру-кама в приделе честнаго Благовещениа на десной стране» ( Кучкин , 1967. С. 249). Он был похоронен (в 1378 г.) в южной апсиде Михайло-Архангельского собора.

Письменные источники приводят немного сведений об этом некрополе в XIV–XV вв. (ПСРЛ. Т. 11. С. 127, 154). В XVI и XVII вв. кладбище Чудова монастыря стало престижным местом упокоения представителей крупных боярских и княжеских родов, среди них – Морозовы, Собакины, Трубецкие, Куракины, Оболенские и др. (Амвросий, 1810. С. 539; Забелин, 1905. С. 303–307). До второй половины XVIII в. в родовых усыпальницах продолжали погребать некоторых представителей этих фамилий (Путеводитель…, 1792. С. 208–225).

Общая характеристика

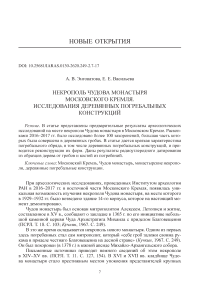

Рис. 1. Схема размещения раскопа 2016–2017 гг. Схема расположения погребений а – места взятия образцов на УМС-датирование; б – фрагменты выявленных фундаментов; в – фундаменты колонн подвалов корпуса № 14; г – контуры могильных ям; д – обломки белокаменных надгробий

В границы раскопа 2016–2017 гг. попала часть некрополя, расположенная к северу и западу от предполагаемого местонахождения собора Чуда Архистратига Михаила начала XVI в. Погребальные комплексы находились под полами подвалов, заглубленных на 5–6 м от уровня современной дневной поверхности. Могильные ямы были частично уничтожены при строительстве

Рис. 2. Расчистка верхнего яруса погребений. Рабочий момент здания 14-го корпуса и оказались значительно поврежденными его фундаментами и коммуникациями.

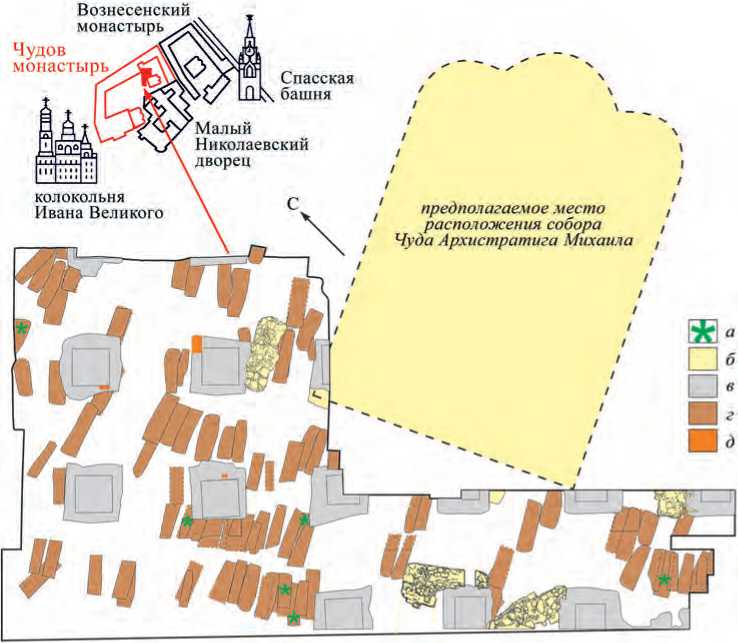

Всего исследовано 115 погребений (рис. 1). Верхний ярус погребений фиксируется сразу после снятия бетонного пола подвалов (рис. 2). Около половины от общего количества могильных ям сохранилось лишь на глубину до 20 см, только единичные фиксируются на большую глубину (до 50–90 см), что связано с их просадкой в засыпанные котлованы заглубленных частей построек домонгольского периода ( Макаров и др. , 2017. С. 21) (рис. 3).

Участок содержит пять-шесть рядов некрополя, могильные ямы ориентированы по оси запад – восток, с незначительным смещением на юг. Некоторые из погребений перекрывают друг друга, кроме того, хорошо видны скопления могильных ям на участках рядов некрополя, что может указывать на существование здесь мест семейных захоронений. Ориентация могильных ям приблизительно совпадает с ориентацией реконструируемого по архивным данным здания собора Чуда Архистратига Михаила начала XVI в. Все захоронения совершены по православному обряду, поза погребенных типичная – вытянуто на спине, преобладающие положения рук – сложены на груди или на животе. Размеры могильных ям – длина составляет от 1,9 до 2,4 м, ширина (в среднем) – 0,6–0,65 м. В отдельных случаях ширина могильных ям достигает 75–90 см.

Рис. 3. Просадка погребений в котлованы подклетов построек домонгольского периода

Большинство погребальных конструкций представлено деревянными гробами. Встречено шесть белокаменных саркофагов.

Половозрастной состав погребенных демонстрирует абсолютное преобладание мужчин – из 75 определимых останков мужчинам принадлежит 64, женщинам – 9. Детских погребений встречено всего два. Определения выполнены антропологами Института археологии РАН: Добровольской М. В., Медниковой М. Б., Решетовой И. К., Тарасовой А. А.

Датировка участка некрополя

Датировка основана на нескольких факторах – это свидетельства письменных источников, стратиграфия, планиграфия, содержащиеся внутри захоронений артефакты и результаты радиоуглеродного датирования.

Точная датировка захоронений затруднена тем, что погребальный инвентарь в них практически отсутствует. Лишь в 12 погребениях встречены ритуальные сосуды – так называемые елейницы: 11 керамических (датируются по-разному разными авторами в широких рамках от XV до XVII в. (Некрополь..., 2015. С. 176)) и одна стеклянная (XVII в.). Только две из них происходят из погребений в гробах-колодах, один – керамическая елейница XVI в.1; второй – стеклянный сосуд XVII в.2 Кроме того, в двух женских погребениях обнаружены головные уборы – волосники, аналоги которым относятся к XVI–XVII вв.3 Часть воротника с золотным шитьем, который был обнаружен при исследовании мужского погребения, можно по аналогиям датировать XV–XVI вв.

Интересно, что в одном погребении найден фрагмент кирпича, находившийся под головой погребенного. По формату и характерной выделке он близок к строительным материалам Успенского собора конца XV – начала XVI в. в Ярославле ( Яганов , 2012. С. 209–211). Подобный обрядовый элемент интерпретируется как показатель аскетизма погребенного ( Макаров , 1981. С. 113). Подобная практика встречается и в более поздних захоронениях крупных монастырских некрополей ( Энговатова, Зеленцова, 2005. С. 83, 84).

К датирующим элементам погребальных комплексов также относятся три белокаменных надгробия XIV–XVI вв. Несмотря на то что все они происходят либо из перекопов строительства 1930-х гг., либо находятся в фундаментах колонн этого времени, артефакты дают важную информацию о времени совершения захоронений на этом некрополе. Также обнаружена надмогильная плита XIV в., использованная вторично как крышка белокаменного саркофага.

Каменные погребальные конструкции имеют довольно широкую датировку – белокаменные саркофаги можно отнести к периоду XV–XVII вв. ( Панова , 2004. С. 85–87; Беляев , 2011. С. 15; 2013. С. 86).

Определенным маркером для разделения комплекса погребений на более ранние (до XV в.) и более поздние (после XV в.) может служить отсутствие

UGAMS-28885, 29146

Р.3, уч.1, Погр.31. Дерево, кость

UGAMS-28882, 29143

Р.2, уч.1, Погр.5. Дерево, кость

UGAMS-28880, 29141

Р. 3, уч.1, Погр.19. Дерево, кость

UGAMS-28883, 29144

Р.3, уч.1, Погр.93. Дерево, кость

UGAMS-28881, 29142

Р.1, уч.2, Погр.41. Дерево, кость

UGAMS-28884, 29145

Р.3, уч.1, Погр.ЮЗ. Дерево, кость

1000 нос 1200

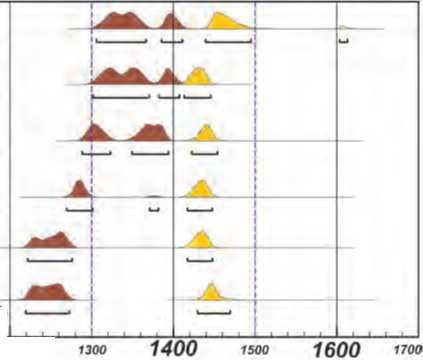

Рис. 4. Результаты радиоуглеродного датирования образцов, отобранных из дерева от гробов и костей из погребений или наличие в заполнении могильных ям извести и белокаменной крошки, попавшей туда из горизонта, связанного со строительной активностью на данном участке в XVI в.

Для уточнения датировок погребений, расположенных в разных участках исследованного некрополя, были взяты образцы дерева гробов-колод и костей из этих же шести погребений для проведения AMS-датирования. Образцы дерева отбирались преимущественно из стенок или торцевых частей гробов, то есть в месте расположения крайних колец дерева. Исследования проводились А. Е. Черкинским в одной из ведущих лабораторий – лаборатории Университета Джорджии, США (Center for Applied Isotope Studies University of Georgia).

Результаты показали, что все отобранные образцы костей погребенных относятся к XV в., тогда как образцы дерева гробов-колод из этих же погребений показали значительно более ранние даты (XIII–XIV вв.) (рис. 4). Возможно, причина разницы датировок в том, что они были изготовлены из крупных старых деревьев (ширина отдельных колод достигает 85 см), и мы наблюдаем так называемый эффект «старого дерева» (свыше 100 лет). В связи с этим датировки погребенных корректно принимать по датам, полученным из костей. Работы по радиоуглеродному датированию будут продолжены. Но даже сейчас можно говорить о том, что уже в XV в. все участки некрополя использовались.

Таким образом, вся совокупность археологических методов датирования позволяет отнести выявленный участок некрополя к концу XIV – XVII в. Погребений XVIII–XIX вв. не выявлено, хотя, по данным письменных источников, захоронения на некрополе Чудова монастыря совершались вплоть до начала XX в. ( Панова , 2003. С. 109).

Деревянные погребальные конструкции

Относительно хорошая сохранность деревянных погребальных конструкций дает возможность определить их типы и виды и исследовать погребальные комплексы престижного некрополя средневековой Руси.

Сохранилось 84 деревянных погребальных конструкции – то есть более 90 % погребений выполнено в деревянных гробах. В 19 случаях следы тлена столь фрагментарны, что не дают возможности реконструировать ни форму, ни размеры конструкции. Это в основном объекты верхнего яруса, нарушенные при строительных работах 1930-х гг. В 47 могилах гробы сохранились в виде пятен древесного тлена, в основном это части торцов, фрагменты стенок или дна. В некоторых случаях не представляется возможным определить тип погребальной конструкции и существенные ее детали, хотя при фиксации направлений древесных волокон в местах расположения торцов гроб-колоду, к примеру, можно отличить от составного гроба ящичного типа.

Детально реконструировать форму гробов-колод, определить их виды и подвиды мы можем лишь в 38 случаях. Таким образом, мы имеем базу для характеристики деревянных погребальных конструкций, что дает нам возможность проследить состав и типологию полученной коллекции.

Выявленная высота стенок гробов не превышает в среднем 15–20 см (с учетом усыхания в грунте) и лишь в отдельных случаях достигает 30 см. Выполнено определение пород дерева для 18 погребальных конструкций. Древесина, использовавшаяся для их изготовления, разнообразна – ель, сосна (по 4 образца), дуб (8 образцов) и липа (2 образца). Исследования проводились в лаборатории естественнонаучных методов Института археологии РАН4.

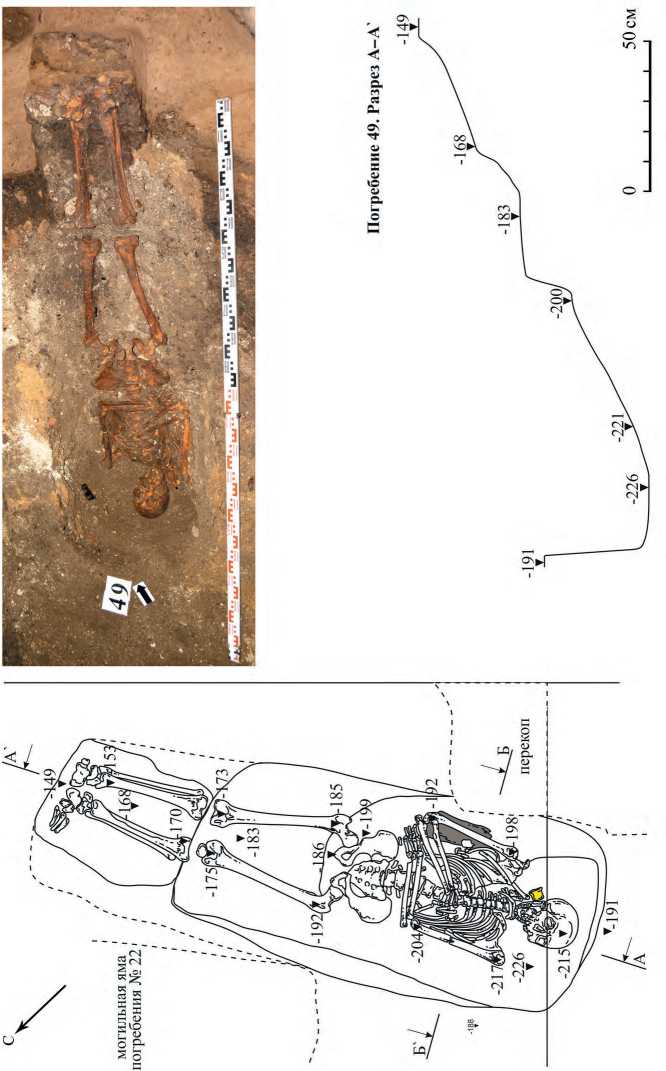

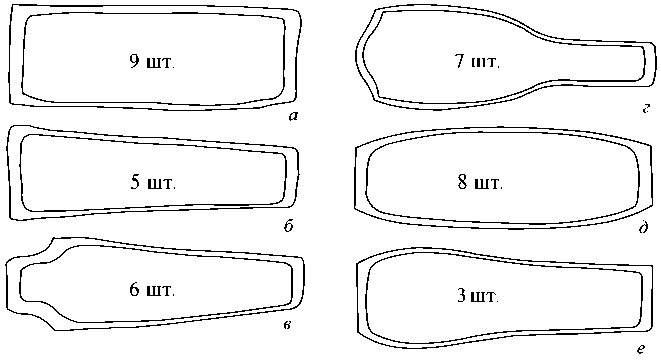

Подавляющее большинство исследованных гробов – это колоды прямоугольной, трапециевидной, антропоморфной и ладьевидной форм (рис. 5). В погребениях некрополя не отмечено преобладания той или иной формы. В одном ряду можно встретить разные виды колод, что говорит либо об одновременном бытовании колод разных форм, либо о том, что ряд захоронений продолжался в течение нескольких веков. Материалы, полученные при исследовании некрополя Чудова монастыря в 2016–2017 гг., дополняют данные Т. Д. Пановой, которая говорит об использовании трапециевидных колод на кладбищах Москвы в период XV–XVII вв., а антропоморфных – в XV в. ( Панова , 2004. С. 71, 72).

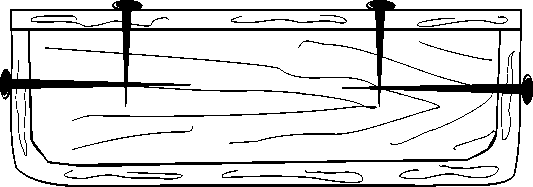

Лишь в одном случае удалось зафиксировать конструкцию составного гроба с креплением на гвоздях. Захоронение было сильно повреждено в 1930-х гг.; сохранилась только головная часть погребения, что не дает нам возможности полностью реконструировать форму и размеры гроба. Однако расположение гвоздей дает основание реконструировать следующую его конструкцию: дно со стенками представляют собой единый короб, торцы которого прибиты железными гвоздями к стенкам (рис. 6).

Рис. 5. Деревянные колоды из раскопок некрополя Чудова монастыря а - прямоугольной формы; б - трапециевидной формы; в, г - антропоморфной формы; д, е - ладьевидной формы. Реконструкция

Рис. 6. Разрез составного гроба из раскопок некрополя Чудова монастыря. Реконструкция

Аналоги встречены при раскопках кладбища, расположенного возле церкви Воздвижения Креста Господня в Великом Новгороде5. Интересно, что данное захоронение, очевидно, принадлежит женщине из знатного рода, поскольку она погребена в богатом головном уборе – волоснике с очельем из шелковой ткани, украшенном золотным шитьем. После проведенной реставрации6 волосника можно сказать, что использованные материалы, техника изготовления, орнаментация позволяют датировать этот головной убор концом XVI – началом XVII в.

Следует отметить также, что все гробы выполнены по длине тела погребенного. Лишь в трех случаях (из 38) длина гроба превышает длину тела покойного на 10–20 см, а в двух – длина гроба чуть меньше, чем длина тела. Встречаются также типовые длины гробов (кратные 5 см), однако они также соответствуют росту умершего. Таким образом, мы не можем с уверенностью утверждать, заказывалось ли изготовление погребальной конструкции для каждого конкретного случая или для захоронения использовались уже готовые изделия, но можем констатировать соответствие длин гробов и тел.

Выводы

Несмотря на то что погребения в западной и северной частях центрального ядра территории Чудова монастыря существенно пострадали при строительстве начала 1930-х гг., обнаруженные и проанализированные археологические материалы дают возможность изучить погребальные комплексы одного из наиболее известных русских монастырей. Комплексный анализ материалов дает возможность датировать подавляющую часть захоронений на раскопанном участке периодом с XV по XVII в.

Установлено, что погребения совершены преимущественно в деревянных гробах, однако встречено несколько белокаменных антропоморфных саркофагов. Некоторые из обнаруженных деревянных колод имеют близкую форму. Одним из признаков статусности захоронения является изготовление колод из стволов 100–200-летних деревьев. Стоит обратить внимание на так называемый эффект старого дерева, который был выявлен в ходе работ по исследованию данных материалов. Можно говорить о том, что датировка образца, взятого только из дерева погребальной конструкции, может существенно удревнить весь комплекс, поэтому необходимо дублирование образцом из костной ткани.

Выявлено значительное количество деревянных погребальных конструкций, сохранность которых позволяет реконструировать их форму и размеры. Размеры чаще всего соответствуют длине тела усопшего. Форма погребальных конструкций традиционна и соответствует материалам, полученным из раскопок других некрополей Москвы периода XV–XVII вв.

Список литературы Некрополь Чудова монастыря Московского Кремля. Исследования деревянных погребальных конструкций

- Амвросий (Орнатский), 1810. История российской иерархии. Ч. 2. М.: В Синод. тип. С. 535-548.

- Беляев Л. А., 2011. Опыт изучения исторических некрополей и персональной идентификации методами археологии: метод. пос. М.: ИА РАН. 56 с. (Методика полевых археологических исследований; вып. 5.)

- Беляев Л. А., 2013. Родовая усыпальница князей Пожарских и Хованских в Спасо-Евфимиевом монастыре Суздаля: 150 лет изучения. М.: ИА РАН. 264 с.

- Забелин И. Е., 1905. История города Москвы. Ч. 1. М.: Типо-литография Т-ва И. Н. Кушнерев и К. С. 283-308.

- Кучкин В. А., 1967. Из литературного наследия Пахомия Серба (Старшая редакция жития митрополита Алексея)//Источники и историография славянского средневековья. М.: Наука. С. 242-257.

- Макаров Н. А., 1981. Каменные подушки в погребениях древнерусских городских некрополей//СА. № 2. С. 111-116.

- Макаров Н. А., Энговатова А. В., Коваль В. Ю., 2017. Археологические исследования в восточной части московского Кремля в 2014-2016 гг.//КСИА. Вып. 246. С. 7-27.

- Некрополь русских великих княгинь и цариц в Вознесенском монастыре Московского Кремля/Отв. ред.-сост. Т. Д. Панова. Т. 2: Погребения XV -начала XVI века. М.: ГИКМЗ «Московский Кремль», 2015. 416 с.

- Панова Т. Д., 2003. Кремлевские усыпальницы. История, судьба, тайны. М.: Индрик. 224 с.,

- Панова Т. Д., 2004. Царство смерти. Погребальный обряд средневековой Руси XI-XVI веков. М.: Радуница. 195 с.