Немцы в Ижевске (1941-52 гг.): принудительное пришествие

Автор: Селивановский Сергей Николаевич

Журнал: Иднакар: методы историко-культурной реконструкции @idnakar

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 2 (12), 2011 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена пребыванию в Ижевске и принудительному труду во время Отечественной войны и после нее военнопленных германской армии и конструкторов стрелкового оружия. Приведены документальные свидетельства и воспоминания очевидцев того времени.

Короткий адрес: https://sciup.org/170150634

IDR: 170150634 | УДК: 94(470.51-25)

Текст научной статьи Немцы в Ижевске (1941-52 гг.): принудительное пришествие

За годы Великой отечественной войны Красной Армией1 было взято в плен 3.777.290 солдат и офицеров германской армии. Через десять лет после Победы, по состоянию на 22 апреля 1956 г. в лагерях НКВД СССР на учете было 3.486.206 военнопленных вооруженных сил Германии и союзных ей стран, из них 2.388.443 человек немцев. Умерло в нашем плену 381.067 человек, что составляет 13,9%, тогда как в немецком плену погибли и умерли около 2,5 млн. военнослужащих нашей армии (55% от захваченных в плен). Эти данные появились в результате последних исследований военных потерь, проведенных большими коллективами под руководством генерал-полковника Г. Ф. Кривошеева. [1], [2]

В самом начале войны, когда с фронта стали поступать первые партии военнопленных германской армии, появились и нормативные документы о военнопленных. Так, уже 1 июля 1941 г. Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР № 1798-800с было утверждено Положения о военнопленных. Этот документ ужесточал режим их содержания и отменял ряд пунктов существовавшего ранее Положения 1931 г., таких как создание в лагерях выборных органов из военнопленных, снабжение военнопленных по нормам тыловых частей армии и другие. По новому Положению военнопленные рядового и унтер-офицерского состава привлекались к труду без их согласия, сокращался срок исполнения приговора для военнопленных, приговоренных к расстрелу.

12 июля был издан приказ Народного Комиссара Обороны (НКО) № 232, подписанный генералом армии Г. К. Жуковым о нормах продовольственного пайка для военнопленных. В таблице для сравнения приведены и другие нормы вместе с данными из продовольственной корзины 2006 г. для взрослого населения России.

|

Вид продукта и суточная но |

рма, г |

||||||

|

Документ |

Хлеб |

Мясо-со-продукты |

Рыбо-бо-продукты |

Крупа |

Кар-то-фель и овощи |

Жиры |

Сахар |

|

Для военнопленных (приказ НКО № 232 от 12.07.41 г.) |

500 (400)* |

- |

100 |

100 |

500 |

20 |

20 |

|

Для военнопленных (Приказ НКВД № 00683 от 09.04.43г.) |

600 |

30 |

50 |

70 |

500 |

13 |

10 |

|

Для заключенных (приказ НКВД СССР №009 3-1939 г |

600-1 000** |

30 |

125 |

100 |

500 |

10 |

2 |

|

Для заключенных (приказ НКВД СССР от 13.10.41 г.) |

700 |

25 |

100 |

70 |

600 |

15 |

10 |

|

Для немецких военных преступников, бывших эсэсовцев и проч. в лагере «Заксенхаузен» с 15.02.1947 г. |

550 (500)* |

30 (20)* |

25 (20)* |

||||

|

78 (50)* |

50 |

600 |

Мар-ме-лад 30 |

||||

|

Нормы потребительской корзины 2006 г. для взрослого трудоспособного населения (Федер. закон №44-ФЗ от 31.03.2006 г.)*** |

360 |

102 |

44 |

7 |

560 |

38 |

61 |

|

Для пенсионеров |

278 |

86 |

41 |

6 |

471 |

30 |

58 |

Примечания к таблице:

* для не занятых на работах.

** в зависимости от выполнения производственных норм.

***Нормы потребительской корзины на 2011-2012 гг. (Федер. закон № 332-ФЗ от 08.12.2010 г.) приняты без изменений

По приказу НКО №232 от 12 июля 1941 г. военнопленным также полага- лось на сутки 20 г чая, 4 г перца, 20 г уксуса, 6 г лаврового листа и 100 г мыла. 2

По приказу НКВД № 00683 1943г. норма хлеба зависела от выполнения военнопленным плана выработки. При норме выработки 50% и менее военнопленный получал 400 г хлеба в сутки, от 80 до 100% - 600 г, при 150% - 900 г. [3]

В начальном периоде войны, когда Красная Армия отступала и стоял вопрос о судьбе страны, было не до пленных. Хотя их было немного, но для их транспортировки требовался транспорт, которым в первую очередь в тыл перевозили наших раненых. Поэтому военнопленных приходилось доставлять в пункты погрузки пешком за 200-300 километров, и были случаи, когда пленных охраняли мелкие группы бойцов или вовсе не охраняли, и пленные разбегались по деревням в поисках пищи и тепла. Вагоны для доставки их в лагеря НКВД часто не предназначались для перевозки людей и не имели нар, печей, отхожих мест, дров и хозяйственного инвентаря. Много пленных погибало до прибытия в лагеря, многие были истощены или больны. Поэтому долгое время невозможно было использовать их на работах. В военные госпитали больных пленных не принимали: мест не хватало и для наших раненых. Все это приводило к высокой смертности среди пленных. [2], [4]

Для устранения всех этих проблем был издан приказ Народного Комиссариата Обороны (НКО) № 001 от 2 января 1943 г. «Об упорядочении работы по эвакуации военнопленных с фронта». Приказ обязал придавать колоннам пленных походные кухни, отправлять раненых и больных отдельно от здоровых в спецгоспитали, «…суточный пеший переход военнопленных ограничить 25—30 километров, … оставлять у военнопленных одежду, обувь, белье, постельные принадлежности и посуду». Приказом предписывалось также, что каждый формируемый эшелон военнопленных должен содержать не более 1500 человек. Как отмечалось в последующих документах НКО, этот приказ часто не выполнялся.

После войны согласно Директиве НКВД СССР № 157 от 13 сентября 1945 г. около 600 тыс. военнопленных, в основном, лиц не немецкой национальности, были освобождены и отправлены на родину, поскольку многие были призваны в армию вопреки их желанию (поляки, чехи, словаки, словенцы и др.). Остальные военнопленные, включая австрийцев, венгров и румын, были направлены в тыловые лагеря НКВД, где они содержались и работали еще несколько лет.

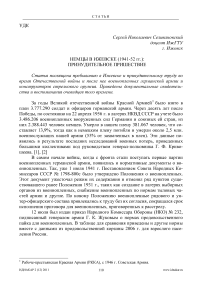

На протяжении всей войны руководство страны и лично нарком вооружения Д. Ф. Устинов уделяли Ижевску особое внимание, поскольку поставка нашего оружия в значительной мере определяла успехи сухопутных войск и авиации. Одним из важнейших видов сырья было древесное топливо, обеспечивающее бесперебойную работу заводов. Основным поставщиком леса для города был трест «Ижлес». Кроме дров надо было также заготовлять качественный лес для изготовления ложей винтовок (их суточный выпуск исчислялся тысячами штук) и противотанковых ружей. Вывозилась древесина и за пределы республики.

Добыча торфа также имела большое значение. Еще в 1940 г. в Москве был создан трест «Оборонторфстрой», в который вошли десятки торфодобывающих предприятий, расположенные в республиках и областях страны, в том числе в Удмуртии. О важности этого треста для обороны страны говорит тот факт, что он был подчинен Наркомату Вооружения СССР, а его работники освобождались от военной службы и учебных сборов. [5] В августе 1941 г., когда из Москвы на восток эвакуировали многие учреждения и заводы, контора треста «Оборон-торфстрой» была также переведена в поселок Ува Удмуртии. Этот поселок был выбран не случайно – в Удмуртии действовало много торфопредприятий, непрерывно рос объем добычи торфа, так необходимого для расширяющихся производств оборонных заводов.

Для выполнения планов заготовки древесины и торфа широко использовались заключенные и военнопленные.

Так, постановление Государственного Комитета Обороны (ГОКО) № 1556с от 26 апреля 1942 г., подписанное И. В. Сталиным, обязало «…НКВД СССР перебросить из Онеглага 1 НКВД СССР (Архангельская область) 4000 заключенных тресту Ижлес Наркомлеса, передав их Наркомлесу для работы на договорных условиях».

Постановлением ГОКО № 2795с от 29 января 1943 г. на лесозаготовительные работы в трест «Ижлес» Наркомлеса было направлено 4000 военнопленных. По окончании Сталинградской битвы в том же году по Приказу НКВД СССР №00398 в марте 1943 г. в лагерь № 75 (станция Рябово) Удмуртской АССР было направлено еще 3000 военнопленных.

А с июля 1944 года в трест «Ижлес» согласно постановлению ГОКО № 6129с стали направлять всех осужденных заключенных в Удмуртской АССР.

После войны труд рабочих на заготовке леса и торфа изменился – в связи с победой из тюрем были выпущены десятки тысяч заключенных, которых послали в леспромхозы и на торфопредприятия в качестве вольнонаемных рабочих. Многие коммунисты с заводов, в связи с сокращением производства оружия, были направлены в леспромхозы в качестве руководителей.

Бывший проректор Ижевского Механического института (сейчас технический университет) Леонид Алексеевич Пантюхин (1926-2009) во время и после войны работал в лагерях военнопленных. Встречаясь с автором статьи, Леонид Алексеевич рассказал об этих лагерях.

«В Удмуртии было два крупных лагеря военнопленных, №75 и №155. Первый находился у станции Рябово в 75 километрах к западу от Ижевска. Пленные добывали торф для Ижевской ТЭЦ. Второй лагерь, обеспечивающий дровами ТЭЦ и газовую станцию мартеновских печей, располагался недалеко от деревни Сюровай по тракту Ува-Сюмси. В 1945 году оба лагеря были переведены в Ижевск, где был открыт новый лагерь №371, начальником которого был назначен подполковник Максимов. Одно отделение лагеря где содержалось более 2000 немцев находилось в городке Металлургов в квартале от 8-й до 9-й Подлесной и от улицы 30 лет Победы до Школьной, до трамвайных путей. В другом отделении в районе 65 бараков находилось около 3000 венгров, румын и пленных других национальностей. В одном из бараков был штаб, в других размещалась столовая, госпиталь. Старшие офицеры расформированных лагерей подполковник Ходас и майор Лаврентьев, как опытные организаторы, были повышены в звании и вызваны в Москву, где им поручили создавать новые лагеря.

В 1945 году было еще одно небольшое отделение нашего лагеря в Воткинске. Там пленных использовали на ремонте плотины, после окончания работ их снова перевели в Ижевск.

Небольшой лагерь №510 был также на торфопредприятии станции Дзякино, в 20 км к западу от Глазова. В Можге и Глазове были открыты госпитали для военнопленных.

В 1943 г. я окончил ремесленное училище №3 в г. Ижевске, где одним из моих преподавателей был Николай Арсентьевич Исупов, впоследствии ставший известным изобретателем сарапульских малогабаритных радиоприемников. У меня с ним были хорошие отношения, он убедил меня в необходимости получить дополнительно специальность киномеханика, что я и сделал и был ему очень благодарен. Кроме того, Николай Арсентьевич, был страстным радиолюбителем, еще до войны собрал телевизор. Он обучил меня основам радиотехники, что мне вскоре пригодилось.

Однажды меня вызвали в НКВД и предложили работать с военнопленными, размещенными в Ижевске. Я согласился. Одной из моих обязанностей было показывать пленным кинофильмы, которые приходилось крутить и летом и зимой на открытом воздухе по вечерам, когда стемнеет, так как помещения для большого числа людей не было. Фильмов в то время в Ижевске было немного, показывал такие популярные фильмы как «Волга-Волга», «Большой вальс» и другие. Я также заведовал радиоузлом. Один радиоузел размещался на 9-й Подлесной улице, другой в заречной части в одном из бараков. Среди пленных были ответственные за выступления по радио, они готовили тексты на родном языке и согласовывали их с политотделом лагеря.

Все солдаты обязаны были работать, а офицеры имели право отказаться от работ. Но они предпочитали работать, так как при этом получали небольшую зарплату и дополнительный паек.

Среди венгров был интересный человек, Ласло Шиморяй. Он окончил гимназию, затем юридический факультет Будапештского университета, знал несколько европейских языков, латынь, греческий. В лагере он вел дневник. Я познакомился с ним следующим образом. Ко мне на радиоузел с разрешения политотдела приходили по одному представителю от каждой группы военнопленных – немец, румын и от венгров Шиморяй. Они проводили беседы о своей родине, ее культуре. Днем я проверял все радиолинии, а по вечерам включал микрофон и усилитель. После передачи Ласло иногда задерживался, мы с ним беседовали, поскольку к тому времени он уже выучил русский язык. Однажды я попросил его заниматься со мной французским языком, и он около года обучал меня по довольно оригинальной и эффективной методике. До сих пор у меня сохранились записи этих уроков. После войны мы переписывались в течение многих лет до самой его смерти.

Как он выучил русский язык? Ласло, как офицер, имел право не работать, но он ходил на работу со своей ротой на завод №71 (металлургический завод) и работал там, по-моему, в цехе напильников. А водили их на завод по переулку Телегина. Шла грузовая машина, груженная лесом, качнулась, и с нее упало бревно, сломав Ласло ногу. Его отвезли в госпиталь, который находился на территории лагеря. Там он попросил принести газеты, выписал из «Удмуртской правды» русский алфавит. Потом у него оказался англо-русский разговорник, изданный в конце XIX века. Выписывая и переводя через английский язык русские слова, упорно учил русский язык и вскоре стал говорить.

Выйдя из госпиталя, Шиморяй стал обучать своих друзей по бараку русскому языку, заставляя повторять заранее подготовленные стихи и фразы по много раз. Запомнился бесконечный стишок: «У попа была собака, он ее любил…», который он использовал при обучении своих друзей по плену.

После окончания войны многих пленных, в том числе и Ласло Шиморяя, расконвоировали, им свободно разрешили ходить по городу. У них, как и у наших рабочих был восьмичасовой рабочий день. Никаких переработок, законы соблюдались очень четко. Пленные работали хорошо, на заработанные деньги покупали, в основном, продукты питания. Их часто можно было встретить на Сенной, как назывался центральный рынок: до 14 декабря 1947 года в магазинах купить продукты можно было только по карточкам.

Какие взаимоотношения были у расконвоированных военнопленных с местным населением? Русский народ очень сердобольный, особенно женщины. Их мужья погибли на фронте, были в плену. А они пленных жалели. Вот в магазин пленные придут купить хлеба (магазин был, где сейчас столовая «Юбилейная»), так их без очереди пустят, ведь им не разрешено долго ходить. У молодых даже любовь завязывалась. Недалеко был клуб «Строитель», так там лагерный оркестр играл танцевальную музыку, их отпускали выступать. Девушки приходили со всего города, и наши ребята, которые служили в лагере.

В конце войны пленные получили возможность переписываться с родиной. Им выдавались специальные карточки международного Красного Креста, на которых они писали письма, указывая номер лагеря».

Другие воспоминания Л. А. Пантюхина о работе с военнопленными опубликованы в сборнике статей о профессоре УдГУ Василии Евгеньевиче Майере, который работал переводчиком в оперативном отделе лагеря. [7]

Военнопленные широко использовались на строительстве своих лагерей, строили дома в районе улиц Льва Толстого, Пушкинской, в Соцгороде (район улицы Орджоникидзе), лестницу от ул. Советской к плотине, участвовали в строительстве цирка, театра имени В. Г. Короленко. Много пленных работало на кирпичном заводе. Их также привлекали к работе в ряде цехов металлургиче- ского и машиностроительного завода. [8] Здания и сооружения, построенные немцами, отличались высоким качеством. Многие из них, например, ворота в Парк культуры и отдыха им. Кирова простояли десятки лет без ремонта.3

1947 год. Пленные немцы строят лестницу от ул. Советской к плотине. Лестница реконструирована в 2007 г.

Но вернемся к военнопленным. Население города относилось к пленным по-разному. Одни их жалели и даже кормили, другие, потеряв на войне близких, ненавидели. Были случаи избиения немцев.

Известный краевед А. В. Новиков, будучи свидетелем одного из случаев с пленными, рассказал: «Немцев по утрам под конвоем водили на работу из городка Металлургов по улице Кирова, затем по ул. Горького и далее на места работы. Впереди колонны охрана ехала на мотоцикле, по бокам шли солдаты. Однажды, когда длинная колонна немцев с ул. Кирова поворачивала на ул. Горького, к колонне подбежали женщины, некоторые стали избивать немцев палками. Немцы не оказывали сопротивления, только закрывались от ударов.

3 Сейчас, к сожалению, при их ремонте «забыли» восстановить арки, и эти ворота превратились в четыре столба. Не слишком ли часто в городе после ремонтов здания и памятники теряют свой первоначальный вид? Примеров более чем достаточно: Михайловская колонна, памятник-путешественник Пастухову, потерявший половину атрибутов, дом Килина и другие. А некоторые исторические здания даже сносят тайно по ночам (старое здание управления Ижстальзавода). Не пора ли нашим чиновникам и архитекторам прослушать краткий курс отечественной истории? Или они все еще следуют известному старому принципу «…до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим?»

Солдаты отогнали женщин, но никто не был наказан, поскольку все понимали чувства тех женщин, у которых кто-то из родных погиб на фронте».

Дети, у которых отцы погибли на фронте, также пытались мстить немцам: обстреливали их из рогаток, крали у них одежду или вещи.

После 1945 г., когда ужасы войны стали постепенно забываться, отношение населения к пленным стало более терпимым. Многим разрешили свободно ходить по городу. Но отдельные случаи избиения пленных случались и в послевоенное время.

Многие пленные, прожив в СССР несколько лет и познакомившись с жизнью и бытом нашего народа, увидели, какие потери понес наш народ в результате агрессии, и осознали свою вину за участие в жестокой войне на стороне фашистов. Часто это участие было принудительным, и солдаты и офицеры стран, захваченных немцами, при первой возможности старались сдаться в плен.

Памятник венгерским военнопленным, погибшим во второй мировой войне.

Вот что писал через много лет после войны венгр Ласло Шиморяй Л. А. Пантюхину после посещения кладбища жертв блокады Ленинграда. Письмо было любезно предоставлено Светланой Леонидовной, дочерью Л. А.Пантюхина. Ласло не знал в совершенстве русский язык и текст отрывка одного из его писем приводится без редактирования.

«…Два глубокие чувства восполняли мою душу: во первых мне было стыдно как мог я воевать против Вас, против вашего народа, а потом сердце мое было переполнено чувством самого глубокого удивления, видя геройство и любовь к Родине матери. Долго на долго смотрел я на немые холмы героев и жертв 900 дневнего блокада и чуть не лили слезы из глаз … . Не быть войне!». [9] Несколько лет назад рядом с Александровским кладбищем Ижевска был воздвигнут памятник венгерским военнопленным, погибшим во второй мировой войне.

Среди пленных было немало высококлассных специалистов. Из воспоминаний Л. А. Пантюхина: «У нас в лагере №155 был мастер по производству бочек – бондарь. Он был из Франкфурта-на-Майне, фамилия его была Шон. Я был любопытный, часто заходил к нему. Там были слесарные мастерские, делали замки, разный ширпотреб, лейки, ведерки, кружки. И столярный цех был хороший, где делали мебель, рамы, двери и бочки. Леса и других материалов было много. Вот Шон и был начальником этого цеха. Когда подполковника Максимова перевели в Ижевск в лагерь №371, он взял Шона с собой и назначил старшим по лагерю. Шон всегда говорил, что он коммунист-идеалист, но ему было у нас многое непонятно, как это воплощается на практике. На территории лагеря этот Шон навел идеальный порядок. После работы играли в футбол, были свои команды, работал клуб, где занимались музыкой, специалисты читали лекции. Когда Максимов уезжал из лагеря, он включил Шона в список пленных, которых отправляли на родину. Шон уехал и поселился в Берлине, работал там, был активистом. Переписывался с Ижевскими друзьями».

Кроме военнопленных после окончания войны в течение почти шести лет в Ижевске жили и работали известные создатели стрелкового оружия Германии. Как они оказались в нашем городе? Дело в том, что 3 апреля 1945 г. американскими войсками был взят город Зуль, небольшой промышленный город, расположенный в горах Тюрингии и являющийся старейшим центром разработки и производства стрелкового оружия Германии. Еще в 1807 г. А. Ф. Дерябин послал в Европу фабриканта Давида Гильгера и оружейника Августа Поппе для того, чтобы нанять мастеров, необходимых Ижевскому оружейному заводу. В этой поездке Августу Поппе поручалось заехать в Сулу, как тогда называли Зуль, и нанять оружейных мастеров для Ижевского завода. [10]

Войдя в г. Зуль, американцы допросили немецких оружейников, но по какой-то причине не вывезли их в США, как они делали с физиками и ракетчиками, которые, очевидно, их интересовали в гораздо большей степени.

После разделения Германии на зоны оккупации, Зуль оказался в Советской зоне, и в августе 1945 года партия автоматов и около 11 тысяч листов документации перевозятся в Советский Союз. В Зуле советская военная администрация, собрав группу разработчиков стрелкового оружия нескольких немецких фирм, выявила лучших специалистов, которым предложили поехать на несколько лет в Советский Союз. Немцам объяснили, что для компенсации ущерба, нанесенного Германией, они должны поработать в СССР. Часть немцев поехала добровольно, а тех, кто не соглашался, грозили вывезти в Россию без семьи.

Вообще в конце войны и после нее США и СССР старались найти и вывезти из Германии как можно больше специалистов, работавших в области военной техники. В США уже было немало немецких физиков, бежавших от фашистов в 30-е годы. Все эти известные ученые и инженеры внесли огромный вклад в создание американских ракет и атомного оружия. В СССР были также вывезены сотни специалистов в области ядерных исследований и ракетной техники. Среди них был лауреат Нобелевской премии Густав Герц (1887-1975), племянник того Герца, имя которого стало единицей измерения частоты электрического тока. С приходом к власти фашистов он отказался сотрудничать с ними и ушел в отставку. После окончания войны Густав Герц подписал контракт на 10 лет о согласии работать в СССР и до 1955 г. руководил исследованиями по атомной энергии в г. Сухуми. Он был членом академий наук многих стран. [11]

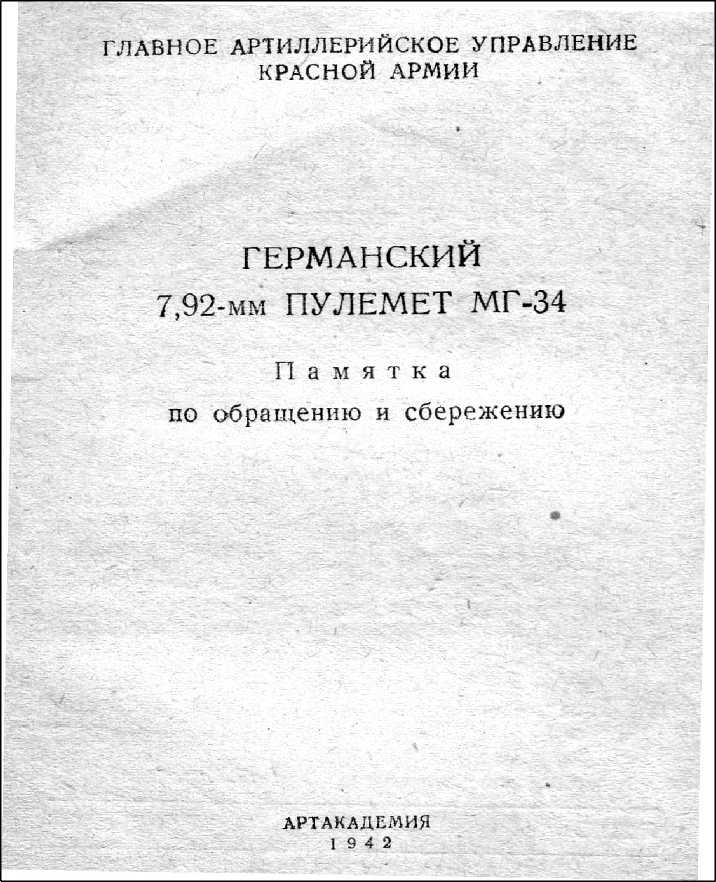

Но вернемся к событиям в Зуле. Здесь был подготовлен специальный состав, которым немецких специалистов-оружейников с женами, детьми и даже с мебелью отправили на восток. После 12 дней пути 24 октября 1946 года они прибыли в далекий закрытый город Ижевск. В этой группе кроме Хуго Шмайссера были такие известные специалисты как создатель пулемета MG42 доктор Вернер Эрнст Грунер (фирма «Гроссфусс»), главный конструктор фирмы «Густлофф-Верке» Карл Август Барницке, его заместитель Оскар Шинк, разработчик MG42 Курт Отто Хорн (фирма «Гроссфусс») и Оскар Генрих Бет-цольд (фирма «Густлофф- Верке») и другие, всего 16 человек.

Алексей Григорьевич Козлов, долгие годы работавший начальником оружейного производства завода Ижмаш, и с которым мне посчастливилось работать в НИТИ «Прогресс», рассказывал, что его командировали сопровождать эту группу из Германии в Ижевск.

В Ижевске немцам предоставили хорошие квартиры в центре города в доме № 133 по ул. Красной и высокую зарплату.4 Работали они в конструкторском бюро машиностроительного завода (тогда завод № 74). Многие из прибывших специалистов до войны участвовали в создании пулемета MG42, который отличался высокой технологичностью за счет большого числа штампованных деталей. Поскольку материалы об их пребывании в Ижевске до сих пор полностью не открыты для историков, можно лишь предполагать, что им, вероятно, приходилось заниматься в большей степени вопросами совершенствования технологии, разработкой стендов для испытания деталей.5 Грунера, как специалиста, прекрасно владеющего прикладной математикой, могли привлекать к расчетам различных машин.

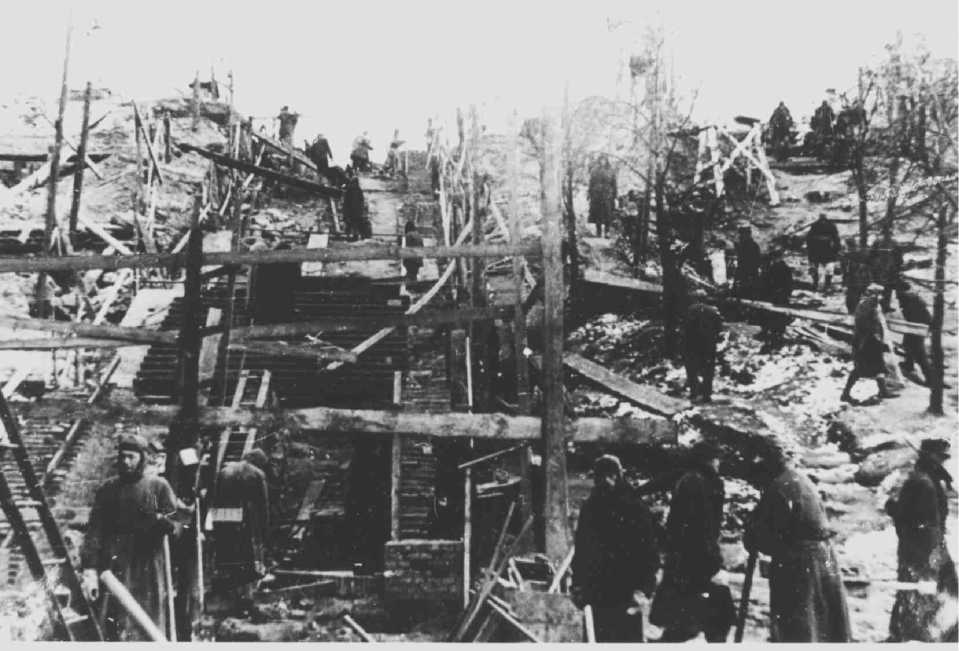

Хуго-Луис Шмайссер (1884-1953)

Знаменитый немецкий конструктор стрелкового оружия Хуго Луис Шмайссер и его брат Ганс, работая в Зуле еще со времен первой мировой войны, разработали и запатентовали несколько удачных конструкций пистолетов-пулеметов. Например, пистолет-пулемет МР-18, позволяющий вести автоматический огонь на расстоянии до 200 м. Другая, более совершенная разработка Шмайссера, МР-28 (с боковым магазином), использовалась для вооружения Германской полиции и применялась в период гражданской войны в Испании. Перед второй мировой войной он создает еще более совершенные МР-34, МР-36. Далее появляются другие пистолет-пулеметы: МР-38 и МР-40, в разработке которых сыграл большую роль другой талантливый конструктор Генрих

Фоллмер. Шмайссер и его брат создали ряд фирм, после чего Зуль сделался крупным центром производства стрелкового оружия Германии, да и всей Европы.

Во время пребывания на машиностроительом заводе Шмайссер, судя по характеристике, подписанной помощником директором завода по найму и увольнению Мухамедовым, к работам привлекался мало и пользы практически не принес. В характеристике говорится «… Из-за отсутствия технического образования никакие работы выполнять не может. Никакой пользы за время пребывания не принес. Психология капиталистическая. Разлагающе действует на остальных немецких специалистов. С секретными работами завода не знаком, но уверенности в том, что не знает выпускаемую заводом продукцию – нет». [12]6

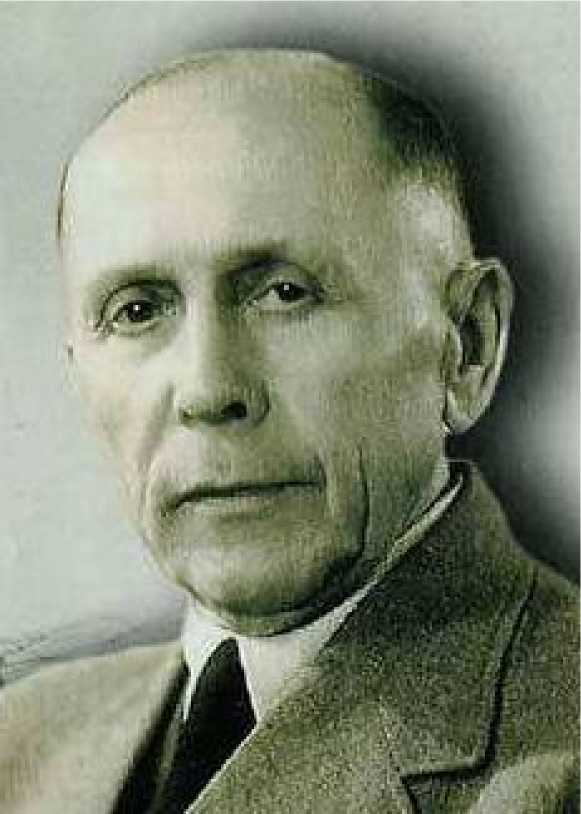

Наиболее технически образованным среди немецких специалистов, доставленных в Ижевск, был доктор Грунер (иногда его фамилию пишут Грюнер, и даже Грюнов). Он являлся создателем пулемета MG42 и одним из самых известных конструкторов Германии.

Вспомним, что в 1935 году Гитлер нарушил Версальский договор 1919 года, по которому Германии были установлены ограничения в вооружениях, а в сухопутной армии разрешалось иметь не более 100 тыс. человек. С этого времени фашистская Германия начала наращивать вооруженные силы, и необходимо было заменить стоявший на вооружении пулемет MG-34. Он был недостаточно надежен и имел высокую трудоемкость изготовления: 80% металла при обработке деталей уходило в стружку.

Вернер Эрнст Грунер (1904-95)

В 1939 году разработанный Грунером новый пулемет выиграл конкурс, и в

1941 году был принят на вооружение. Грунеру удалось довести темп стрельбы пулемета до 1500 выстрелов в минуту, обеспечив при этом высокую живучесть и надежность работы. В конструкции пулемета Грунер реализовал много новых технических решений, включая хромирование канала ствола. Большое количество штампованных деталей позволило сократить трудоемкость изготовления в два раза по сравнению с пулеметом MG34. Всего за время войны германская промышленность поставила около 450.000 пулемётов MG42.

За свои разработки Грунер был награжден Германскими орденами «За военные заслуги» 2-го и 1-го класса, получил премию Фритца Тодта7. Вступив в нацистскую партию, Грунер фактически сотрудничал с режимом Гитлера, хотя занимался только техническими разработками. После войны он раскаялся в своём нацистском прошлом, на что во многом повлияло на него пребывание в Ижевске.

Грунер, будучи не только инженером и оружейником, но и ученым (он получил в 1932 году докторскую степень), внес много нового в такие области как металлообработка, экономика и организация производства, сельскохозяйственная техника и радиоэлектроника. По отзывам специалистов, встречавшихся с Грунером, он прекрасно владел математикой и умел проводить сложные расчеты кинематики и динамики многих механических конструкций. Это подтверждают документы, составленные Грунером и хранящиеся в Музее завода Ижмаш. Документы содержат сравнительный анализ работы трех конструкций запирающего механизма пулеметов MG34, MG42. Приведены многоугольники действующих сил и коэффициенты передачи для различных углов трения. Построены графики зависимости коэффициента полезного действия ускорительного механизма, сил реакции возвратных пружин ствола и затвора и скоростей движущихся деталей от времени. Можно предполагать, что Грунера, как специалиста, прекрасно владеющего прикладной математикой, на заводе использовали для проведения подобных расчетов. Неплохо выучив русский язык, свои чертежи Грунер подписывал по-русски и по-немецки.8

Переводчицей у группы немецких специалистов была Маргарита Лутфуловна Таипова. После окончания немецкого отделения педагогического института в Ижевске она некоторое время работала в вечерней школе, затем перешла на машиностроительный завод. Там ей, как владеющей немецким языком, предложили работать переводчицей у немецких конструкторов. Маргарита Лутфуловна работала с ними (в основном, на заводе) до их отбытия в Германию, а с 1952 года, когда открылся Ижевский механический институт, она преподавала там немецкий язык до ухода на пенсию.

Кандидат технических наук, доцент ИжГТУ Владимир Наумович Гринберг встречался с немецкими специалистами в 1950 г. Вот его рассказ.

«Будучи студентом 4 курса Московского высшего технического училища им. Баумана, я был направлен на производственную практику на Ижевский машиностроительный завод. Руководителем практики от завода был назначен заместитель главного конструктора завода Валентин Петрович Кавер-Камзолов. Практика проходила в конструкторском бюро, где в одной из комнат работали немецкие специалисты. Они постоянно чертили. Много лет позднее, когда я работал заместителем главного конструктора и занимался производством метеорологических ракет, мне удалось познакомиться с этими чертежами. Поражала блестящая графика и тщательность выполнения чертежей. В основном, эти были чертежи оружия различных типов9 и машин для испытания деталей, в частности пружин. Интересно то, что спроектировав детали и узлы на бумаге, немцы изготавливали их из дерева, что позволяло более точно оценить правильность данного варианта конструкции. Позднее, мне удалось собрать эти чертежи в одном месте. Но дальнейшая судьба их мне не известна.

В 60-е годы, когда в Ижевском механическом институте (ИМИ) проводились исследования по усталости пружин, вспомнили о существовании этих чертежей. Замечательный конструктор Ижмаша Иван Ефимович Семеновых, впоследствии ставший главным конструктором, вместе с другими конструкторами переработал чертежи немецкой машины, и по ним на заводе была изготовлена машина для испытания пружин на усталость, которая долгие годы использовалась в ИМИ».

В Ижевске немцы пользовались относительно большой свободой. По рассказам старожилов, летом они сняли на берегу пруда для отдыха большой дом, тщательно его отремонтировали, посадили около дома цветы. Дети немецких конструкторов Вольф и Хольгер Грунер, Рената Шинк и другие учились в ижевских школах. Вот что рассказал доцент кафедры «Физика» Глазов-ского филиала ИжГТУ Валерий Николаевич Чувашов.

«В 1946-47 учебном году в нашем классе в школе №22 (сейчас в этом здании на улице Красногеройской размещается медицинский колледж) появился новый ученик по имени Вольф Грунер, оказавшийся сыном немецкого конструктора- оружейника. Он быстро выучил русский язык, хорошо учился, говорил, что собирается стать врачом. В восьмом классе Вольф добился разрешения посещать лекции в медицинском институте. Семья Грунеров жила в доме № 133 по улице Красной, я дружил с Вольфом и бывал не раз в их огромной, как мне тогда казалось, квартире. Я окончил школу в 1951 году и встретился вновь с ним на юбилейной встрече выпускников нашего класса, когда он приезжал в Ижевск».

Однако Вольф стал не врачом, а металлургом, бывал не раз в Советском Союзе, сотрудничая с заводом «Электросталь». Он умер несколько лет назад.

Младший сын Грунера, Хольгер, 1941 года рождения, уехав в Германию, стал специалистом по геологоразведке. Проживал в Дрездене. Планировал приехать в Ижевск весной 2011 г., но этим планам не суждено было сбыться – в декабре 2010 г. Хольгер умер.

В 1952 году немецкие специалисты выехали на родину, Шмайссер и Гру-нер поселились в ГДР. Вскоре Шмайссер тяжело заболел и в 1953 году скончался в больнице г. Эрфурта. Долгое время Грунер был ректором технического университета в Дрездене, умер в 1995 году. К 100-летию со дня рождения Грунера в Германии о нем была издана книга, где в одной из глав кратко описан период его пребывания в Ижевске [13].