Немедицинские проблемы уязвимых групп населения в условиях стационарного лечения: анализ и рекомендации

Автор: Ковалева А.В., Боднар Д.А.

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 9, 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию немедицинских проблем пациентов, находящихся на стационарном лечении. Такого рода сложности не имеют прямого отношения к здоровью, но оказывают значительное влияние на качество жизни и психоэмоциональное состояние больных. Цель исследования заключается в представлении более полного спектра проблем, с которыми сталкиваются уязвимые группы населения в период стационарного лечения. На основе проведенного социологического исследования создан профиль пациентов, нуждающихся в немедицинской помощи, определен круг их социальных проблем, установлены факты участия больничного персонала в решении некоторых из них. В заключение предлагаются практические рекомендации и решения, способствующие удовлетворению немедицинских потребностей пациентов. В целом, статья имеет практическое значение для разработки методов, которые способны улучшить качество жизни пациентов не только во время стационарного лечения, но и после его завершения.

Медицинские учреждения, стационарное лечение, качество жизни пациентов, немедицинские проблемы пациента, уязвимые группы населения, социальная работа, индивидуализированная социальная помощь, социальная координация, социальный координатор

Короткий адрес: https://sciup.org/149143959

IDR: 149143959 | УДК: 364.2 | DOI: 10.24158/tipor.2023.9.6

Текст научной статьи Немедицинские проблемы уязвимых групп населения в условиях стационарного лечения: анализ и рекомендации

изучения. Новизна исследования обусловлена тем обстоятельством, что в трудах представителей научного сообщества, например, К. Мегари (Megari, 2013), О. Прето (Preto et al., 2016), А.К. Ланге-руда (Langerud et al., 2018) и Е.В. Щекотина (2020), исследовательское внимание сосредоточено на анализе качества жизни пациентов в контексте их здоровья.

В фокусе наших научных изысканий находится группа пациентов, которые относятся к уязвимым категориям населения и пребывают на стационарном лечении в медицинских учреждениях. Критериями включения субъектов выборку становятся: ослабленное здоровье, низкая или ограниченная самостоятельность, одиночество. Помимо основных заболеваний и состояний, у таких пациентов возникают и другие социально-психологические потребности и вызовы, с которыми они не могут справиться самостоятельно (Солодухина, Фатеева, 2016). Пациенты могут столкнуться с проблемами, связанными с идентификацией или поиском родственников, а также вопросами организации транспортировки при выписке, психологической поддержки и другими аспектами, не относящимися напрямую к их заболеванию.

В стационарных медицинских учреждениях Хабаровского края существует недостаточное количество разработанных программ и методик оказания профессиональной немедицинской помощи. Это приводит к упущению возможности оказания необходимой помощи пациентам, которые нуждаются в поддержке и сопровождении во время пребывания в медицинском учреждении. Внедрение профессиональной немедицинской помощи в практику деятельности стационарных медицинских учреждений Хабаровского края является актуальной и неотложной задачей современности. Ее решение позволит удовлетворить потребности пациентов, повысить уровень заботы о них в стационаре и эффективность оказываемой им помощи, а также продвинуться на пути развития современной медицины и здравоохранения. В связи с этим возникает необходимость осуществления исследования и разработки системы организации такой помощи.

Наша работа направлена на определение и репрезентацию максимального набора сложностей, с которыми сталкиваются уязвимые группы населения в условиях стационарного лечения. Мы стремимся проанализировать и объяснить это социальное явление и предложить практические рекомендации и решения, способствующие удовлетворению немедицинских потребностей пациентов в таком контексте.

Методология . В марте 2023 г. по заказу Министерства социальной защиты Хабаровского края группой исследователей Тихоокеанского государственного университета было проведено социологическое исследование на тему «Изучение потребности в создании службы социальных координаторов в медицинских учреждениях Хабаровского края». Пилотной организацией для проведения исследования была выбрана КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 1» имени профессора С.И. Сергеева Министерства здравоохранения Хабаровского края. Цель исследования: изучение потребности в создании службы социальных координаторов в медицинских учреждениях Хабаровского края на основе мнения медицинских работников.

Методология данной статьи основана на проведении эмпирического исследования среди медицинских работников стационарных медицинских учреждений города Хабаровска. В качестве объекта исследования был выбран медицинский персонал, поскольку именно его представители имеют наиболее близкий контакт с пациентами во время их лечения. Медицинские работники наблюдают проблемы и потребности, возникающие у пациентов в период нахождения в стационаре. Данный выбор обусловлен необходимостью получения информации непосредственно от лиц, находящихся в прямом контакте с пациентами и способных предоставить содержательные данные об их социальных и психологических потребностях. Кроме того, в группе пациентов встречаются люди с когнитивными расстройствами, которые, по существу, напрямую входят в границы исследования, но ответить на вопросы объективно могут не всегда. Мы стремились проанализировать и понять проблемы, с которыми сталкиваются пациенты с когнитивными расстройствами, предложить решения для их дополнительной поддержки и удовлетворения возникающих у них потребностей.

В качестве метода исследования было выбрано анкетирование. Для сбора данных использовался опросный лист, заполняемый респондентами в онлайн-формате c использованием сервиса Google Forms. Всего в анкетировании приняло участие 134 медицинских работника. При формировании выборки учитывались должностные обязанности с целью обеспечить репрезентативность. Допустимая погрешность составила менее 5 %.

Характеристика объекта исследования . Участники исследования дифференцировались по должности: 11,2 % работников были руководителями, 45,5 % – врачами, 32,8 % респондентов относились к среднему медицинскому персоналу, 10,4 % – к младшему. Выборка была представлена и мужчинами (36,5 %), и женщинами (63,5 %).

Большая часть опрошенных имела стаж работы свыше 10 лет – таких оказалось 65,7 %, от 6 до 10 лет заняты в профессиональной деятельности 11,9 % участников исследования, от года до 5 лет – 17,2, менее года – 5,2 % респондентов.

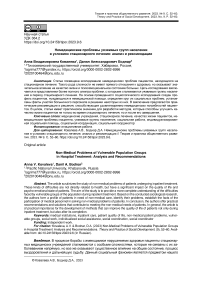

С целью изучения опыта взаимодействия персонала больницы с пациентами, имеющими немедицинские проблемы, которые они не способны решить самостоятельно или при помощи друзей и родственников, респондентам был задан ряд вопросов, ответы на которые позволили установить степень и качество участия медицинских работников в преодолении пациентами жизненных сложностей, возникающих в период пребывания их в стационаре (рис. 1).

Рисунок 1 – Опыт медицинских работников во взаимодействии с пациентами с немедицинскими проблемами, %

Figure 1 – Experience of Medical Professionals in Interaction with Patients with Non-Medical Problems, %

Опрос респондентов показал, что большая часть персонала больницы (55,2 %) так или иначе сталкивалась с пациентами, испытывающими немедицинские проблемы, с решением которых им было некому помочь. Еще большее количество работников (67,1 %) попадало в ситуацию, когда пациенты просили их лично о помощи в решении проблем немедицинского характера. При этом 59,7 % респондентов отзывались на просьбы, из них 28,4 % решали проблемы пациентов самостоятельно, а 31,3 % – сообщали о них вышестоящему должностному лицу медицинского учреждения.

Таким образом, в системе медицинского учреждения складывается ситуация, когда медицинские работники наряду с выполнением своих прямых профессиональных обязанностей вынуждены заниматься решением социальных, психологических, экономических, юридических и других вопросов пациентов. Вместе с этим, не будем скрывать, ряд пациентов так и не получает отклика на свои проблемы. В соответствии с данными нашего исследования из 90 человек медицинских работников, к которым пациенты обращались за помощью, 11 % никак на них не отреагировали. И это неудивительно: оказывая помощь пациентам по зову сердца, медики не получают за это дополнительного материального вознаграждения, так как не имеют данной функции в своих должностных обязанностях.

Возлагая решение немедицинских проблем пациентов на работников стационара, необходимо учитывать, что последние не имеют достаточного опыта для оказания социальных услуг. Это может привести к неправильному оцениванию ситуации пациента и неверному выбору методов помощи, что может негативно повлиять на его здоровье и благополучие. Кроме того, такая деятельность отвлекает медицинский персонал от выполнения основных обязанностей, что может привести к ухудшению качества оказываемой помощи. Поэтому в медицинском стационарном учреждении должны работать специалисты по социальной работе, которые будут заниматься оказанием соответствующих услуг пациентам.

Анализ данных . В задачи исследования было включено определение профиля пациентов, нуждающихся в помощи для решения немедицинских проблем, а также выявление их потребностей, не связанных со здоровьем, с которыми они сталкиваются, находясь в стационарном медицинском учреждении.

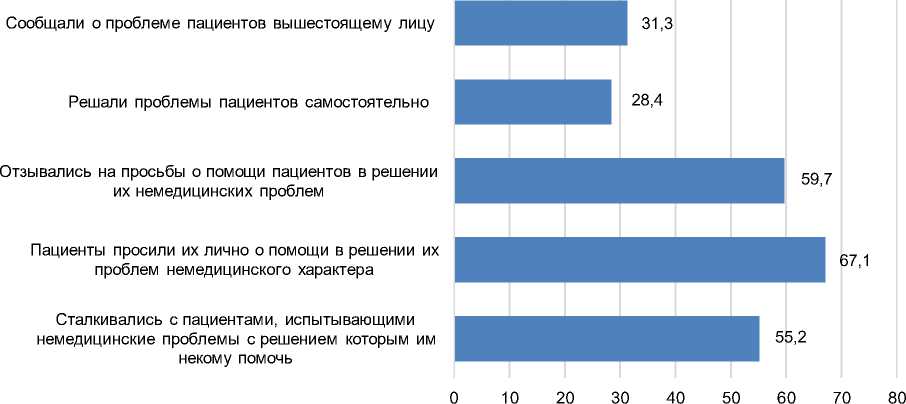

Для определения возрастных границ пациентов, требующих дополнительной поддержки, медицинским работникам был задан соответствующий вопрос. Ответы респондентов показывают, что такие пациенты встречаются во всех возрастных категориях больных, находящихся на лечении в стационаре, однако больше всего их в старшей группе (рис. 2).

80,0

0,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

Часто

Редко

Никогда

18-35

36-54

55-64

65+

Рисунок 2 – Возрастные категории пациентов с немедицинскими проблемами

(на основании ответов работников больницы), %

Figure 2 – Age Categories of Patients with Non-Medical Problems (Based on Hospital Staff Responses), %

Анкетирование сотрудников стационара позволило оценить наличие ближайшего окружения у людей с немедицинскими потребностями. Результаты можно представить следующим образом: 25,4 % работников отметили, что встречают таких людей часто, 55,2 % респондентов ответили, что встречают их редко, 11,2 % медиков заявили, что такие пациенты не встречались им, а 8,2 % – затруднились ответить на поставленный вопрос.

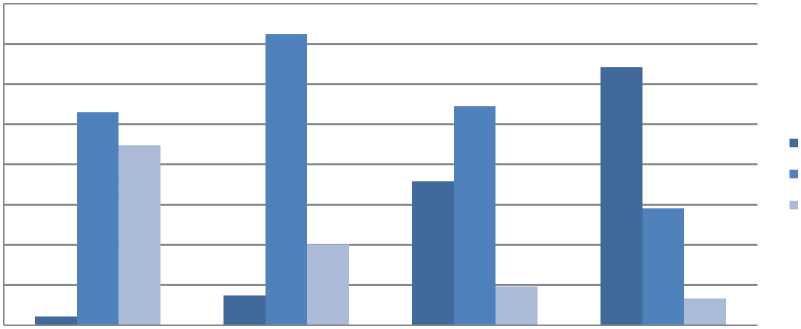

В ходе проведения социологического исследования были собраны данные относительно наличия немедицинских проблем у пациентов. Результаты полученных ответов сотрудников стационара представлены на рис. 3.

■ Отсутствуют документы

■ Когнитивные расстройства

■ Инвалидность

■ Не имеют места жительства

Рисунок 3 – Немедицинские проблемы пациентов (по оценкам сотрудников стационара), %

Figure 3 – Non-medical Concerns of Patients (According to Hospital Staff Estimates), %

Наибольшая часть респондентов (61,9 %) указала, что встречает пациентов с отсутствием документов редко. В то же время 21,6 % медицинских работников заявили, что такие пациенты им не встречаются, тогда как только 5,2 % респондентов затруднились ответить, сколько раз они сталкивались с подобным. В целом, полученные от медиков данные указывают на то, что ситуации отсутствия документов у пациентов случаются, но редко.

Более трети медицинских работников (35,8 %) сообщили, что часто сталкиваются с пациентами, имеющими когнитивные расстройства. В то же время 45,5 % респондентов отметили, что такие случаи встречаются им редко, 9 % указали, что они не сталкиваются с подобными пациентами, а 9,7 % опрошенных медиков затруднились ответить на вопрос. Эти результаты позволяют сделать вывод о значительной распространенности когнитивных расстройств среди пациентов, требующих медицинской помощи.

Около трети сотрудников стационара (35,8 %) заявили, что часто сталкиваются с инвалидами среди пациентов, тогда как 39,6 % указали на редкие аналогичные случаи. 10,4 % респондентов заявили, что не встречались с подобными пациентами, а 14,2 % – затруднились ответить на данный вопрос. Это свидетельствует о существенной доле инвалидов среди пациентов медицинских учреждений.

Результаты исследования показывают, что работники стационара редко (48,5 %) попадают в ситуации, когда их пациенты не имеют определенного места жительства. 20,9 % респондентов заявили, что такого не было в их практике, в то время как 17,2 % указали на частые случаи взаимодействия с пациентами такого рода. Часть медицинских работников (13,4 %) затруднилась ответить на данный вопрос. Это указывает на то, что отсутствие определенного места жительства не является распространенной проблемой среди пациентов.

Кроме того, сотрудникам стационара был задан открытый вопрос о немедицинских потребностях, с которыми сталкиваются пациенты в процессе лечения в больнице. Ответы респондентов включали в себя следующие:

-

– поиск родственников и установление с ними связи;

-

– восстановление утерянных документов;

-

– оформление инвалидности;

-

– предоставление средств реабилитации;

-

– транспортировка до дома при выписке;

-

– одежда для выписки;

-

– оформление в социальное учреждение (центр социальной адаптации, дом инвалидов/пре-старелых/ветеранов, приют для бездомных, и т.п.);

-

– психологическая и материальная помощь;

-

– психологическая поддержка родственников;

-

– постбольничное сопровождение;

-

– юридическая и нотариальная помощь.

Анализ представленных данных позволяет сделать вывод, что пациенты стационаров имеют различные немедицинские проблемы. Особое внимание следует обратить на отсутствие документов, когнитивные расстройства и инвалидность, так как эти ситуации являются более распространенными среди пациентов. Определенная доля находящихся на лечении также сталкивается с отсутствием определенного места жительства, хоть и в меньшей степени.

В соответствии с проведенным исследованием были выявлены категории пациентов, которые нуждаются в посторонней помощи:

-

– пожилые люди – испытывают проблемы со здоровьем и могут столкнуться с ограничениями в самостоятельности, вызванными возрастными проблемами, такими как снижение физической активности и памяти, а также потеря близких людей;

-

– инвалиды сталкиваются с проблемами, связанными с ограничением самостоятельности и доступом к услугам поддержки, могут испытывать трудности с передвижением и общением с окружающими, а также постоянную боль и усталость;

-

– люди, получившие стойкое нарушение трудоспособности и нуждающиеся в установлении инвалидности, могут столкнуться с рядом проблем, связанных с ограничением самостоятельности, зависимостью от помощи других людей и доступом к услугам поддержки. Кроме того, они могут испытывать эмоциональные и психологические трудности, бороться с ощущением собственной бесполезности или нежелательности, а также с депрессией и тревогой;

-

– неиндентифицированные граждане с когнитивными расстройствами и потерей памяти могут столкнуться с трудностями в самостоятельности и получении необходимой поддержки. У них может возникнуть затруднение в осуществлении повседневных задач, таких как питание, гигиена и управление финансами. Кроме того, они могут испытывать трудности в общении и определении своей личности, что может привести к чувству потерянности и отчуждения;

-

– люди, столкнувшиеся с финансовыми трудностями, могут испытывать трудности с оплатой медицинских препаратов, питания, проезда и т.д., что провоцирует возникновение чувства беспомощности и отчуждения от общества, ухудшение здоровья;

-

– люди, не имеющие жилья, испытывают трудности при выписке с поиском убежища и безопасным местом для ночлега, ограничения в доступе к гигиеническим услугам и медицинской помощи, что может привести к дальнейшим проблемам со здоровьем.

Важно отметить, что уязвимые пациенты, как правило, имеют комплекс проблем: ослабленного здоровья, ограниченной самостоятельности, одиночества, финансовой несостоятельности. Все эти факторы делают их особенно нуждающимися в поддержке и внимании со стороны государства. Для таких пациентов необходимо обеспечить доступ к психологической помощи и социальным услугам, а также к информации о правах и возможностях получения поддержки после выписки из больницы.

В результате исследования были выявлены наиболее часто встречающиеся виды немедицинской помощи, оказываемые уязвимым пациентам, а также установлены ведомства, учреждения и службы, способствующие решению немедицинских проблем пациентов, с которыми взаимодействовали сотрудники стационара. Среди последних медицинские работники указывали: Министерство социальной защиты населения, администрации районов города Хабаровска, социальное такси, социальные приюты, дома для престарелых, реабилитационные центры, поликлиники по месту жительства пациента.

Ответы респондентов позволили соотнести категории пациентов и необходимые им виды помощи (табл. 1).

Таблица 1 – Матрица соотношения категорий граждан с видами немедицинской помощи

Table 1 – Citizen Category Ratio Matrix with Types of Non-Medical Care

|

Категории граждан |

X s о ф 7 S 61 q J О го £ ь о q Ф Z Z ° ф 16 7 ГО Z м го X |

S о о q го S ф ф q о го о > |

го со о О. 1- О с о го О. 1- |

К S Z ф % О. О о ф 3 >s го S q 16 о S о с |

Постбольничное сопровождение |

|||

|

го со i ь л л = q Л Ф н 8^ ГО ф м 5 Ф о s = ii о. F 16 t го о м Ю го О. |

ГО О о 16 CI Е m Q. о £ л о а- 5 Р О о с м S |

н го — ® м 5^5 СО >S I ф X £ ^ о о Е Ф ° Ф i 2 Z о = ф Е Л > 2 го 5 х х о о С Q. о Ф о 5g S |

ф ™ СО S ф го Z § с; = го q Е X ГО Z о о |

|||||

|

Граждане старшего возраста |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

Граждане с инвалидностью |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

Получившие стойкое нарушение трудоспособности |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

Неидентифицированные граждане |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

Малообеспеченные |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||

|

Лица без определенного места жительства (БОМЖ) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

Обсуждение, выводы, рекомендации . Анализ проведенного исследования показывает, что пациенты из уязвимых категорий имеют широкий спектр немедицинских проблем, с которыми они в условиях стационарного лечебного учреждения самостоятельно справиться не могут.

Исходя из результатов исследования, можно составить примерный портрет социально уязвимого пациента, он:

-

– часто страдает когнитивными расстройствами;

-

– имеет хоть каких-то родственников или близких людей, но частота встречаемости одиноких статистически важна;

-

– находится в возрасте от 65 лет и выше, с некоторой долей людей предпенсионного возраста от 55 до 64 лет, молодежь и люди среднего возраста встречаются довольно редко;

-

– часто имеет инвалидность;

-

– не является человеком без определенного места жительства, но встречаемость подобных пациентов статистически важна.

Таким образом, наиболее часто среди пациентов с немедицинскими потребностями будет встречаться пенсионер, возможно с инвалидностью и/или когнитивными расстройствами, имеющий близкое окружение.

Опрос респондентов показал, что большая часть медицинского персонала так или иначе сталкивается и принимает участие в решении немедицинских проблем пациентов, но это не входит в их должностные обязанности, и доплата за это не предусматривается. Обнаруженные факты взаимодействия медицинского персонала с работниками различных ведомств подчеркивают важность комплексного подхода к обеспечению полноценной помощи пациентам.

В социологической литературе активно исследуются вопросы взаимодействия медицинских организаций и социальных служб для повышения качества жизни пациентов, а также роли социальных работников в оказании помощи социально уязвимым группам (Moore et al., 2012; Егоров, 2015; Возмилкина, 2016; Королев, 2018; Организация медицинской помощи и социальной поддержки ослабленным пациентам пожилого и старческого возраста на примере ГБУЗ «Диагностического цен- тра № 3» Москвы …, 2019; Payne et al., 2019; Воробцова и др., 2020). Учеными убедительно представляется целесообразность и эффективность профессиональной социальной работы в системе здравоохранения. В рамках клиентоцентричного подхода для удовлетворения немедицинских потребностей пациента становится целесообразным привлечение сторонних сил, не связанных с предоставлением медицинских услуг, например, социальные работники могут помочь пациенту в решении проблем, связанных с его здоровьем и благополучием.

Результатами исследования стали следующие положения:

-

1. В больницах Хабаровского края находятся пациенты с немедицинскими потребностями.

-

2. Указанные граждане не могут удовлетворить самостоятельно или при помощи своего ближайшего окружения имеющиеся немедицинские потребности, вследствие чего проблема ложится на плечи сотрудников учреждения.

-

3. Создание службы социальных координаторов снизит нагрузку на медицинских работников, а также повысит выявляемость социально-незащищенных граждан.

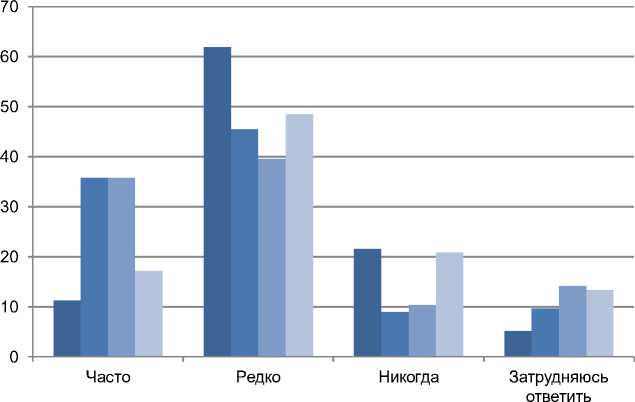

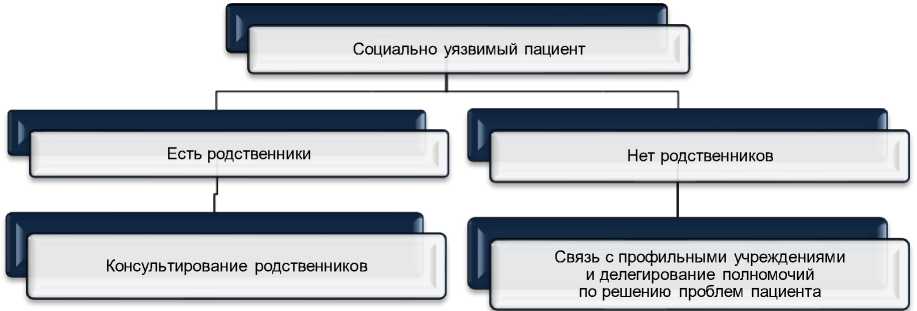

Наше исследование демонстрирует, что для повышения качества жизни уязвимых категорий пациентов, а также уровня удовлетворенности граждан от социальной политики необходима организация и внедрение службы социальных координаторов в медицинских стационарных учреждениях. Мы разработали модель последней, учитывающую потребности социально уязвимых пациентов и стратегии деятельности социальных специалистов (рис. 4).

Рисунок 4 – Механизм функционирования службы социальных координаторов

-

Figure 4 – Mechanism of Functioning Social Coordinator Services

Служба социальных координаторов должна:

-

– работать непосредственно с пациентами и их семьями, чтобы решить возникшие немедицинские проблемы и предотвратить их усугубление;

-

– иметь в своем составе социальных координаторов и психологов;

-

– сотрудничать с государственными и негосударственными организациями для делегирования решений проблем пациентов.

Проблемы, выявленные в процессе исследования, требуют государственного вмешательства и разработки соответствующих программ и механизмов поддержки, чтобы обеспечить социальную защищенность и удовлетворить потребности уязвимых категорий населения. Вместе с тем исследование показало, что большинство пациентов с немедицинскими проблемами имеют родственников или близких людей, которые могут оказывать им поддержку. Будет справедливым отметить, что вместо того чтобы брать на себя всю ответственность за решение немедицинских проблем пациентов, государство должно предложить их родственникам и близким людям необходимую информацию по разрешению проблемной ситуации.

В функции службы координаторов стоит включить проведение тренингов для родственников, чтобы улучшить их знания и навыки в области поддержки пациентов с немедицинскими проблемами. Кроме того, важно обеспечить открытость и доступность службы координаторов, например, через онлайн-платформы или центры поддержки.

В заключение подчеркнем, что социальная работа в системе здравоохранения для России не нова, однако пока она в медицинских стационарных учреждениях не носит массового характера. Современная ситуация обуславливает необходимость увеличения присутствия социальных работников в учреждениях здравоохранения, поскольку их роль и значимость в поддержке пациентов становятся все более существенными. Социальная работа в стационарах может быть очень эффективным инструментом для обеспечения комплексной и всесторонней помощи пациентам на пути к выздоровлению.

Список литературы Немедицинские проблемы уязвимых групп населения в условиях стационарного лечения: анализ и рекомендации

- Возмилкина Е.Н. Социальная работа в сфере здравоохранения // Форум молодых ученых. 2016. № 3 (3). С. 61–64.

- Воробцова Е.С., Мартыненко А.В., Овчинникова С.В. Мнение врачей о деятельности профессиональных социальных работников в организациях, оказывающих паллиативную медицинскую помощь // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2020. Т. 28, № 2. С. 270–274. https://doi.org/10.32687/0869-866X-2020-28-2-270-274.

- Егоров И.И. Основные подходы к оказанию медико-социальной помощи социально уязвимым категориям населения // Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии. 2015. № 10. С. 85–90.

- Королев М.А. Теоретические предпосылки социологического анализа профессиональной деятельности социальных работников, участвующих в оказании медико-социальной помощи // Социология. 2018. № 3. С. 269–277.

- Организация медицинской помощи и социальной поддержки ослабленным пациентам пожилого и старческого возраста на примере ГБУЗ «Диагностического центра № 3» Москвы / Я.П. Сандаков [и др.] // Клиническая геронтология. 2019. Т. 25, № 9–10. С. 61–62.

- Солодухина Д.П., Фатеева О.В. Социальное самочувствие хронических больных // Журнал научных статей Здоровье и образование в XXI веке. 2016. Т. 18, № 2. С. 408–412.

- Щекотин Е.В. Концепт «жизнь» в исследованиях качества жизни // Logos et Praxis. 2020. Т. 19, № 3. С. 47–57. https://doi.org/10.15688/lp.jvolsu.2020.3.5.

- Langerud A.K., Rustоen T., Smаstuen M.C., Kongsgaard U., Stubhaug A. Health-Related Quality of Life in Intensive Care Survivors: Associations with Social Support, Comorbidity, and Pain Interference // PLoS One. 2018. Vol. 13, iss. 6. P. e0199656. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0199656.

- Megari K. Quality of Life in Chronic Disease Patients // Health Psychology Research. 2013. Vol. 1, iss. 3. P. e27. https://doi.org/10.4081/hpr.2013.e27.

- Moore M., Ekman E., Shumway M. Understanding the Critical Role of Social Work in Safety Net Medical Settings: Framework for Research and Practice in the Emergency Department // Social Work in Health Care. 2012. Vol. 51, iss. 2. P. 140–148. https://doi.org/10.1080/00981389.2011.610872.

- Payne K., Walton E., Burton C. Steps to Benefit from Social Prescription: a Qualitative Interview Study // British Journal of General Practice. 2019. Vol. 70, iss. 690. P. e36–e44. https://doi.org/10.3399/bjgp19X706865.

- Preto O., Amaral O., Duarte J., Chaves C., Coutinho E., Nelas P. Quality of Life and Chronic Disease in Patients Receiving Primary Health Care // European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. Porto, 2016. Р. 217–226. https://doi.org/10.15405/epsbs.2016.07.02.21.