Необычные изделия из бараньих лопаток из ремесленного квартала Болгарского городища (раскопки 2013-2015 гг.)

Автор: Антипина Е.Е., Яворская Л.В., Ситдиков А.Г.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Методы естественных наук в изучении археологических древностей и палеоантропологических материалов

Статья в выпуске: 241, 2015 года.

Бесплатный доступ

В сообщении приведено описание необычных изделий из бараньих лопаток. Они обнаружены на территории ремесленного квартала Болгарского городища в культурных напластованиях раннеордынского периода (вторая половина XIII - первое десятилетие XIV в.). Сохранившиеся следы их обработки однозначно согласуются с несколькими операциями, которые, несомненно, преследовали одну цель - получение достаточно тонкой пластины. На основе ближайших аналогий и исторического контекста предлагается интерпретировать эти изделия как костяные «таблички» для письма и нанесения знаков.

Изделия из бараньих лопаток, костяные "таблички" для письма, болгарское городище, раннеордынский период

Короткий адрес: https://sciup.org/14328260

IDR: 14328260

Текст научной статьи Необычные изделия из бараньих лопаток из ремесленного квартала Болгарского городища (раскопки 2013-2015 гг.)

Одним из ярких объектов для плановых исследований последних пяти лет, проводимых сотрудниками ИА РАН, в частности археозоологами лаборатории естественнонаучных методов, остается Болгарское городище. К настоящему моменту закончена обработка значительной остеологической коллекции из раскопа в центральной части города № CXCVI, который изучался в 2013–2015 гг. В процессе археозоологического исследования были обнаружены необычные изделия из лопаточных костей овец, описание которых представлено ниже на фоне ряда особенностей всей изученной коллекции.

Общий объем костей животных из культурных напластований IV золотоордынского слоя составил 46 538 фрагментов. Все кости характеризуются хорошей естественной сохранностью, что позволило определить до видового уровня почти 80 % коллекции. Идентифицированный таксономический набор животных обычен для Болгара этого периода: преобладают кости домашних

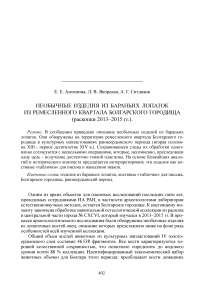

Рис. 1. Болгарское городище. Раскоп № CXCVI, IV раннеордынский горизонт. Анатомический состав костных остатков мелкого рогатого скота млекопитающих (98 %), кости диких млекопитающих, птиц и рыб представлены минимальным количеством (около 2 %).

В остеологическом спектре иерархия видов домашних копытных, мясо которых входило в рацион жителей, также оказалась сходной с полученными результатами по другим раскопам Болгара золотоордынского периода. Первую позицию в ней занимает мелкий рогатый скот (МРС), главным образом овца (от 63 до 70 % остатков по отдельным выборкам), далее следует крупный рогатый скот (от 28 до 34 % остатков), лошадь с большим отрывом стоит на третьей позиции (1,2–2,3 %) и завершает этот список свинья (менее 1 %).

Изучение анатомического состава костей МРС для выборки из культурных напластований и сооружений раннеордынского периода (вторая половина XIII - начало XIV в.) показало неожиданные результаты. Самыми многочисленными в анатомическом наборе были практически целые лопаточные кости (рис. 1). Более того, на большинстве лопаток фиксируются отверстия, пробитые, по-видимому, мясницким крюком для подвешивания бараньей туши при ее разделке. В этой же выборке обнаружены и четыре необычно обработанные лопатки овец.

Следы мясницкого крюка на лопатках с очевидностью указывают на кухонное происхождение костей МРС. Однако на средневековых памятниках в обычных кухонных костных отходах хорошей сохранности наиболее многочисленными остатками оказываются разрубленные на фрагменты ребра и позвонки. Это и понятно, так как в скелете любого млекопитающего количество элементов каждой из указанных костей на порядок больше, чем лопаток. В обсуждаемой же выборке практически целые лопатки МРС составляют около 40 % (рис. 1), такая их концентрация в культурном слое не может быть случайной. Для объяснения этого парадоксального анатомического набора можно предложить два варианта. Возможно, обитатели этого квартала Болгара старались максимально удалить с его территории кухонные костные отходы, за исключением лопаток. Или они, напротив, забирали лопаточные кости из кухонных отходов на других участках городища. Оба эти варианта, также как и другие, современному человеку трудно представить, но для нашего исследования важно, что зафиксированное накопление лопаток формировалось целенаправленно.

Археологические находки на изучаемом раскопе № CXCVI в напластованиях раннеордынского периода, откуда и происходят обсуждаемые бараньи лопатки и четыре изделия из них, свидетельствуют о существовании здесь в то время ремесленного квартала с металлургическим, гончарным и кожевенным производствами. Свидетельства широкого использования лопаток копытных животных в качестве инструментов для этих ремесел обнаруживаются на археологических памятниках с эпохи энеолита до средневековья. Можно предположить, что обсуждаемые лопатки представляли собой сырье для костяных орудий, которые предназначались для одного из этих производств. Тогда ключом к подтверждению этого и выяснению, для каких именно инструментов запасали сырье, должен стать анализ указанных выше четырех изделий из бараньих лопаток.

Здесь, кстати, важно подчеркнуть, что при металлургических операциях и в кожевенном производстве использовались прежде всего прочные лопаточные кости крупных копытных ( Усачук , 1993. С. 143, 144; 2011. С. 208; Флерова , 2001. С. 90; Антипина , 2004. С. 225). При выплавке металла для подсыпки и перемешивания руды, а также регуляции температуры применяли практически целые лопатки КРС или лошадей, зачастую без какой-либо их обработки. На таких «инструментах» сохраняются яркие следы от соприкосновения с рудой и огнем. С выделкой кож ассоциированы также прочные лопатки КРС, на которых встречаются и специально вырезанные отверстия разной формы для изготовления сыромятных ремней ( Флерова , 2001. С. 90. Рис. 43). Лопатки же МРС, наряду с ребрами копытных, могли использовать в гончарном производстве как шпате -ли для заглаживания и шлифовки поверхности сосудов. Трасологический анализ таких орудий позволяет без сомнений определить их назначение.

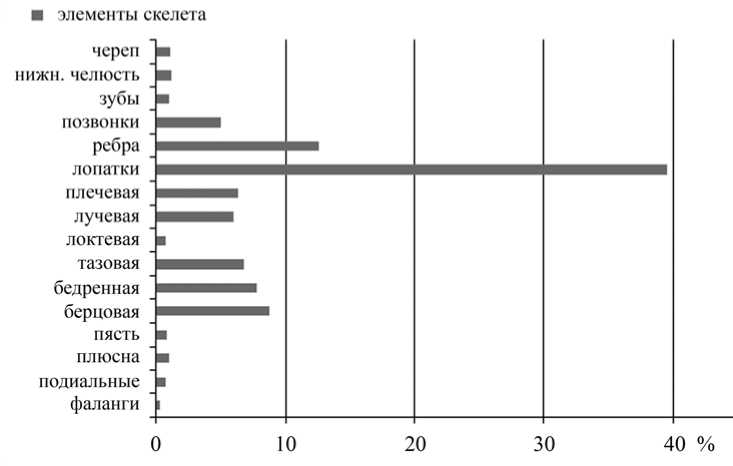

На фоне имеющейся информации об орудиях из лопаток животных обнаруженные нами четыре изделия из бараньих лопаток весьма необычны. С одной стороны, они представляют собой инструментально обработанные и вполне законченные предметы подтреугольной формы (рис. 2). Сохранившиеся следы их обработки однозначно соответствуют нескольким операциям, явно преследующим одну цель – получение достаточно тонкой пластины, края длинных сторон которой усилены своеобразными стержнями - балками. На всех четырех лопатках были удалены выступающие элементы: полностью спилена ость и округлые области сустава, тогда как длинные боковые утолщенные стороны лопатки сохранились неизменными. Верхний наиболее тонкий и непрочный край лопатки также был спилен и зашлифован. Размеры удаленной части верхнего края различаются на исследованных изделиях, поэтому длина всех четырех изделий варьирует. Полученные пластины были ошкурены и выровнены шабрением,

Рис. 2. Болгарское городище. Раскоп № CXCVI, IV раннеордынский горизонт. Изделия-«таблички» из бараньих лопаток а затем залощены. С другой стороны, тщательная диагностика поверхности всех четырех изделий под 5–20-кратным увеличением не выявила никаких следов наличия функционировавших рабочих краев на этих предметах. Для чего же предназначались эти выровненные гладкие подтреугольные пластины из бараньих лопаток, на изготовление которых были затрачены вполне ощутимые усилия?

При ответе на этот вопрос, прежде всего, хочется окунуться в огромный информационный блок об особой сакральной семантике лопаточной кости животных в истории человечества. По этнографическим и археологическим источникам реконструируются всевозможные манипуляции с лопатками домашних и диких животных, связанные с гаданием и другими ритуальными практиками (см: Снесарев , 1969. С. 317; Алексеев , 1980. С. 279, 297; Эрендженов , 1990; Подобед и др. , 2015). В ряде этнографических исследований зафиксировано использование лопаток домашних копытных в строительных ритуалах, а также в обрядах, сохраняющих здоровье членов семьи и детские жизни ( Давлетшин , 1990. С. 117).

Однако для нашего исследования более значимыми представляются сведения об археологических находках лопаток животных как предмета для нанесения сакральных надписей и знаков (Там же. Рис. 57). Подчеркнем, что находки подобных лопаточных костей, хотя и единичные, зафиксированы в материалах золотоордынских городищ. На Царевском городище золотоордынского времени обнаружена лопатка быка с надписью ( Федоров-Давыдов, Вайнер , 1963; Усманов , 1963). А на Самосдельском городище – бараньи лопатки со срезанной остью и среди них одна с процарапанным тамгообразным знаком ( Пальцева , 2011. Рис. 1, 10–12 ). В Болгаре также была найдена баранья лопатка со знаком ( Закирова , 1988. Рис. 103, 17 ). Более того, в работе И. А. Закировой указывается на обнаружение 80 лопаток в материалах одного из раскопов Болгарского городища, которые исследовательница помещает в группу «орудий труда и предметов домашнего обихода» (Там же. С. 224), однако функциональное назначение этих изделий и особенности их обработки остаются невыясненными.

Эти находки с надписями и знаками составляют наиболее близкие аналогии к описанным выше четырем изделиям – пластинам из бараньих лопаток (рис. 2).

Историки отмечают, что «…обработанные лопаточные кости животных использовались тюрками-кочевниками …как обычный материал для письма… Обычай использования лопаточной кости животных как материала для письма… сохранился в (Волжской) Болгарии, в Джучиевом Улусе и дошел до самых поздних времен» ( Давлетшин , 2010. С. 105, 106). Вероятно, именно тогда в Болгар и пришла традиция использования лопаточной кости овец как материала для письма.

На фоне таких исторических посылов мы можем с большой долей уверенности интерпретировать обнаруженные пластины из бараньих лопаток как костяные «таблички» для письма и/или нанесения знаков. А их разные размеры связаны с особенностями исходного сырья – лопаток из кухонных остатков, на которых зачастую необходимо было удалять верхний край с отверстием от мясницкого крюка. Обнаруженные запасы сырых лопаток и их обработка вполне вписываются в функционирование ремесленного квартала, тем более, что надписи или знаки на этих табличках могли служить торговыми бирками для обозначения или партий ремесленной продукции, или имени владельца товара, или грузополучателя.

Список литературы Необычные изделия из бараньих лопаток из ремесленного квартала Болгарского городища (раскопки 2013-2015 гг.)

- Алексеев Н. А., 1980. ранние формы религии тюркоязычных народов Сибири. Новосибирск: Наука. 317 с.

- Антипина Е. Е., 2004. Археозоологические материалы//Каргалы. Т. III: Селище Горный: археологические материалы, технология горно-металлургического производства, археобиологические исследования/Сост. и науч. ред. E. Н. Черных. М.: Языки славянской культуры. С. 182-239.

- Давлетшин Г. М., 1990. Волжская Булгария: Духовная культура. Домонгольский период. X -начало XIII в. Казань: Татарское кн. изд-во. 192 с.

- Давлетшин Г. М., 2010. «Славы и господства и долгие лета владельцу сего»: отражение письменной культуры Улуса Джучи в археологических материалах//Гасырлар авазы. Эхо веков. № 1-2. С. 103-110.

- Закирова И. А., 1988. Косторезное дело Болгара//Город Болгар. очерки ремесленной деятельности/отв. ред. Г. А. Федоров-Давыдов. М.: Наука. С. 218-241.

- Пальцева Д. У., 2011. Костяные изделия Самосдельского городища//Самосдельское городище: вопросы изучения и интерпретации: Сб. науч. ст./отв. ред. Д. В. Васильев. Астрахань: Сорокин Гоман Васильевич. С. 119-135.

- Подобед В. А., Усачук А. Н., Цимиданов В. В., 2015. лопатки животных в обрядах культур эпохи бронзы степной и лесостепной Евразии//Туухийн товчоон. Т. VIII. Улаанбаатар: Соёмбо принтинг. С. 127-154.

- Снесарев Г. П., 1969. реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. М.: Наука. 337 с.

- Усачук А. Н., 1993. Костяной инвентарь поселения у с. Проказино//Древние культуры Подонцовья. Вып. 1. луганск: ВУГУ С. 135-147.

- Усачук А. Н., 2011. изделия из кости поселений эпохи поздней бронзы в бассейне Верхнего Дона//Гак Е. И. Поселения эпохи бронзы на северной окраине донской лесостепи. М: ГиМ. С. 202-214.

- Усманов М. А., 1963. о языковых особенностях надписи из Нового САрая//СА. № 3. С. 246-248.

- Федоров-Давыдов Г. А., Вайнер И. С., 1963. о надписи и рисунке на кости из Нового САрая//СА. № 3. С. 245-246.

- Флерова В. Е., 2001. резная кость юго-востока Европы IX-XII вв.: искусство и ремесло. СПб.: Алетейя. 352 с.

- Эрендженов К. Э., 1990. Золотой родник: о калмыцком народном творчестве, ремеслах, быте. Элиста: Калмыцкое кн. изд-во. 126 с.