Неоднородные системы уравнений свертки в комплексной области

Автор: Напалков Валентин Васильевич, Мерзляков Сергей Георгиевич

Журнал: Владикавказский математический журнал @vmj-ru

Статья в выпуске: 3 т.7, 2005 года.

Бесплатный доступ

В данной работе изучаются системы операторов свертки, к которым могут быть сведены некоторые важные задачи из физики и других областей.

Короткий адрес: https://sciup.org/14318158

IDR: 14318158 | УДК: 517.5

Текст научной статьи Неоднородные системы уравнений свертки в комплексной области

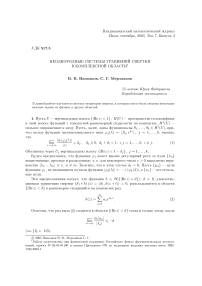

НЕОДНОРОДНЫЕ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ СВЕРТКИ

В КОМПЛЕКСНОЙ ОБЛАСТИ 1

В. В. Напалков, С. Г. Мерзляков

75-летию Юрия Федоровича

Коробейника посвящается

В данной работе изучаются системы операторов свертки, к которым могут быть сведены некоторые важные задачи из физики и других областей.

1. Пусть U — вертикальная полоса {|Re z| < 1} , H(U) — пространство голоморфных в этой полосе функций с топологией равномерной сходимости на компактах, H*(U) — сильное сопряженное к нему. Пусть, далее, даны функционалы Si,..., Sk G H* (U), причем целые функции экспоненциального типа ^j (А) = SS,, eAz^ , j = 1,...,k, таковы, что lim —'^j'^ = dj, dj > 0, dj + di < 1, i, j = 1,..., k, i = j. (1)

r→±∞ | r |

Обозначим через U j вертикальную полосу {| Re z | < 1 — d j } , j = 1,..., k.

Будем предполагать, что функция ϕ 1 имеет вполне регулярный рост, ее нули { λ n } вещественные, простые и разделенные, т. е. для некоторого числа c > 0 выполнено неравенство | A n — A m | > c, n = m. Заметим, что в этом случае d i = 0. Пусть { ^ n } — нули функции ^ 1 , не являющиеся нулями функции | ^ 2 (А) | + • • • + | ^ k (А) | , а { v n } — все остальные нули.

Эти предположения влекут, что функция h G H ( {| Rez | < d } ), d > 0, удовлетворяющая уравнению свертки (S i * h) (z) = h S i , h(z + t) i = 0, раскладывается в области {| Re z | < d } в равномерно сходящийся на компактах ряд

∞

h(z) = ^a^ z . (2)

n =1

Отметим, что ряд вида (2) сходится в области {|Re z| < d} тогда и только тогда, когда lim lnJani 6 —d n→∞ |λn |

(см. [1], с. 115).

Рассмотрим систему уравнений свертки

(S j * f)(z) = g j (z), j = i,...,k, (3)

где функцию f E H(U ) требуется найти, а функции g j , в силу условий (1) принадлежащие пространству H(U j ), j = 1,..., k, заданы.

Подобные системы в более общей постановке рассматривались в статье [2] (там же приведены ссылки на другие работы). Но случай d i + • • • + d k > 1 указанной статьей не охватывается.

В статье [2] приведены необходимые для разрешимости условия на правые части уравнения (3), из них мы выберем следующие:

S i * g j = S j * g i , i,j = 1,...,k, i = j (4)

и

T m * g j = T jm * g i , (5)

где T m , T m — линейные непрерывные функционалы, преобразования Лапласа которых соответственно равны

^1- и ■ ■■, j = 2,..., k, m E N. λ - ν m λ - ν m

Правые части системы (3), удовлетворяющие указанным условиям, будем называть допустимыми.

Покажем теперь, что этих необходимых условий хватает для разрешимости системы (3).

Теорема 1. Для того, чтобы система (3) была разрешима для любой допустимой правой части пространства Qj=i H(Uj), необходимо и достаточно выполнение равенства lim max (‘n ^j^)| - dj) =0.

n ^ j=2,...,k\|

<1 Необходимость. Предположим, что для любой допустимой правой части существует решение системы (3). Обозначим

_ / ln|jn)|\

,^mn — max i i i dj I , j=2,...,k V Ы/ и предположим, что для последовательности {an} выполнено условие lim ('"an + mn + 1^ = 0.

n →∞ | µ n |

Как легко видеть, lim ln a' ■ (^n)| 6dj -1, j = 2,...,k, n→∞ |µn| поэтому ряд ∞ X an^j(^n)e^nz = gj(z) n=1

будет сходиться в топологии пространства H(U j ), j = 2,..., k.

Несложно показать, что система (0, g 2 ,..., g k ) будет допустимой и, по условию, найдется решение f Е H(U ) системы (3).

В таком случае S i * f = 0 и, следовательно,

∞∞∞

f(z) = X bneXnz = X ЬПe^nz + X ^nz- n=1 n=1

Подействовав на функцию f оператором свертки S j ∗ , получим

∞∞

(S j * f ) (z) = X b n p j Me^ = X a n ^ j (p-n^ n z , j = 2,..., k.

n=1

Для рядов экспонент с показателями { λ n } имеет место теорема единственности, поэтому b ^ p j (p n ) = a n P j (p n ) , j = 2,...,k, n Е N, и из определения множества { p n } заключаем, что b n = a n , n Е N.

Так как ряды (8) сходятся в полосе U , то ln la, lim

n

n →∞

| µ n |

6 —1,

и, учитывая соотношение (7), получим lim n ^^ m n > 0. С другой стороны из условий (1) следует lim n ?^ m n 6 0, что вместе с предыдущим соотношением и дает искомое.

Достаточность. Пусть выполнено условие (6) и система { g 1 , . . . , g k } допустима. Из вполне регулярности роста функции p i следует существование функции f i Е H(U ), удовлетворяющей уравнению S 1 * f 1 = g 1 .

Положим F = f — f i , G j = g j — S j * f i , j = 1,..., k. Тогда система (3) примет вид:

S j * F = G j , j = 1,...,k,

причем G i = 0.

Пользуясь хорошо известными свойствами операторов свертки, из условий (4) получаем, что S i * G j = S j * G i , 1 6 i, j 6 k и, в частности, S i * G j = 0, j = 2,..., k. В таком случае функции G j представляются в областях U j в виде ряда

∞

G j (z) = X b nj^nz , j = 2,...,k. (10)

n =1

Предположим, что A n = v m , n,m Е N. Из равенств (10) и (5) имеем:

^i(Xn)bnj = Tim * Gj = т * gi — Ti * Sj * fi, j = 2,..., k. Как несложно показать, Tim * Sj = Tm * Si, так что bnj = 0 в силу простоты нулей функции pi, j = 2,..., k.

Итак, функции G j можно записать в виде

∞

G j (z) = ^c nj e ^ n z , j = 2,...,k. (11)

n =

Ряды сходятся в полосах Uj , поэтому lim Injcnjl 6 —1 + dj, j = 2,...,k. (12)

n →∞ | µ n |

Соотношения (11) и (15) влекут c nj f i (^ n ) = c ni f (^ n ), i,j = 2,..., k, n E N. Из определения семейства { µ n } и последних равенств заключаем, что найдется последовательность { a n } , для которой c nj = a n f j (^ n ), j = 2,..., k, n E N. Из соотношений (12)

получим:

ln | a n | µ n |

Ясно, что в таком случае

lim n→∞

+

/ hjnD

| µ n |

-

d j 6

-

1,

j = 2,..., k.

/ln | a n | n →∞ | µ n |

+ mn^ 6

-

1,

и из условия (6) заключаем

ln | a n | lm' . n →∞ | µ n |

6 - 1.

Последнее неравенство обеспечивает голоморфность функции

∞

F (z) = ^a^z n=1

в полосе U. Легко видеть, что эта функция удовлетворяет системе (9), следовательно функция f = f i + F будет решением системы (3). B

Заметим, что разрешимость системы (3) для любой допустимой правой части вытекает из разрешимости одной конкретной части.

Приведем теперь критерии разрешимости системы (3) для полуплоскости и плоскости.

Пусть G, G 1 , . . . , G k , соответственно, полуплоскости

{ Re z < 1 } , { Re z < 1 — d 1 } ,..., { Re z < 1 — d k } .

Как и выше, можно доказать следующие результаты.

Теорема 2. Для того, чтобы для любой допустимой правой части пространства Пk=i H(Gj ) нашлось решение системы (3) в пространстве H(G), необходимо и достаточно выполнение соотношений lim max Р^ (^")| — j =0

∞ , µ n >0 j =2 ,...,k | µ n |

и

' ' lim max n→∞, µn<0 j=2,...,k |µn|

> -∞ .

Теорема 3. Для того, чтобы для любой допустимой правой части пространства П k=1 H (C) нашлось решение системы (3) в пространстве H(C), необходимо и достаточно выполнение соотношения г ln |fj(^n)| lim max ---1 > —to.

n →∞ j =2 ,...,k | µ n |

2. В качестве примера рассмотрим следующую систему

J f(z + 2ni) - f(z) = g i (z), I f(z + 2ni9) — f(z) = g 2 (z),

где 9 — иррациональное число, 0 < 9 < 1.

Разрешимость этой системы для любой допустимой правой части в полосе, как показано в теореме 1, эквивалентна соотношению

, In | sin nn6l lim —1

n^+^

или, как несложно показать,

ln p(n9) lim = 0

n^+^

где p(x) — расстояние от точки x до ближайшего целого.

Из [3, теорема 32] следует, что для почти всех чисел θ выполнено предыдущее равенство. Из теоремы Литлвуда оно имеет место для алгебраических чисел.

С другой стороны, пользуясь теоремой 3 из [3], легко построить число τ ∈ R, для которого ln р(пт)

lim ------- = —го .

n . • ^ n

Рассмотрим теперь следующую задачу.

Заданы числа ct G C и 9 £ R, причем ст = 0, а число 9 иррационально. Надо найти условия существования ненулевой функции h £ H ( {| z | < r } ), r = | CT(q — 1) | -1 , удовлетворяющей уравнению

h(qz) — h(z)

--------------- = CTh(z), (15)

qz - z где q = e2ni6.

Покажем, что функция h не может принимать значение нуль в круге {| z | < r } .

Действительно, предположим, что h(0) = 0. В таком случае для некоторого числа m £ N будет выполнено соотношение h(z) = z m h i (z), где h i £ H ( {| z | < r } ), h i (0) = 0.

Из равенства (15) получим:

qmzmhi(qz) — zmhi(z) qz - z или

= CTZ m h i (z)

= CTh 1 (z).

q m h i (qz) — z m h i (z) qz - z

Так как q m = 1, то функция слева имеет полюс в нуле, а справа нет.

Если же h(z g ) = 0, 0 < | z o | < r, то легко видеть, что h(q l z g ) = 0, l £ N. Множество {q l z o} будет всюду плотно на окружности {| z | = | z o |} и функция h тождественно равна нулю, что противоречит предположению.

Итак, h(z) = eF(z), где F £ H({|z| < r}, и eF (qz) — eF (z) = CT(q — 1)zeF(z)

или

F(qz) — F (z) = ln [CT(q — 1)z + 1] + 2nil, l £ Z.

Сделав замену z = e w+t , где t = ln r — 1, получим систему

F (w + 2ni) — F (w) = 0,

F (w + 2ni9) — F (w) = g 2 (w), где F(w) = F (e w+t ), g 2 (w) = ln [CT(q — 1)e w+t + 1] + 2nil, Re w < 1.

Как показано в теореме 1, разрешимость этой системы эквивалентна соотношению (14), а функция F будет разлагаться в ряд экспонент с показателями { n : n Е N o } . Обратная замена определяет функцию, удовлетворяющую уравнению (15).

Эти рассуждения дают другое решение одной из задач, рассматриваемых в статье [4].

Список литературы Неоднородные системы уравнений свертки в комплексной области

- Леонтьев А. Ф. Ряды экспонент.-М.: Наука, 1976.-536 c.

- Кривошеев А. С. Регулярность роста системы функций и системы неоднородных уравнений свертки в выпуклых областях комплексной плоскости//Изв. РАН. Сер. мат.-2000.-Т. 64, № 5.-С. 69-132.

- Хинчин А. Я. Цепные дроби.-М.: Физматлит, 1961.-113 с.

- Oskolkov V. A. On properties of certain special function//В сб.: Актуальные проблемы математического анализа.-Ростов-на-Дону, 2000.-С. 132-140.