Неолит Нижнего Амура и Приморья: элементы сходства и различия (по материалам керамики)

Автор: Медведев В.Е., Филатова И.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XV, 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521509

IDR: 14521509

Текст статьи Неолит Нижнего Амура и Приморья: элементы сходства и различия (по материалам керамики)

На возможные связи неолитических культур Нижнего Приамурья и Приморья ранее уже указывалось исследователями [см., например: Окладников, 1959; Бродянский, 1987, Неолит юга Дальнего Востока, 1991; Медведев, 2000; Морева, 2005]. Опыт сравнительной характеристики орнамента приамурской и приморской керамики из коллекций наиболее изученных и/ или опорных памятников, учитывая значительное увеличение количества источников в настоящее время, представляется по-прежнему актуальным.

Анализ керамики мариинской культуры выявил, что последняя по отдельным признакам близка некоторым образцам керамики недавно выделенного «сергеевского» типа а также руднинской культуры (рис. 1). Так, основным принципом декорирования выступает негативный рельеф, нанесенный на поверхность изделий штампованием. Характерным технико-декоративным элементом являются оттиски многозубчатой «гребенки», орнаментальным мотивом – прямая линия. Зонами размещения композиций бордюрного типа служили верхняя плоскость венчика и верхняя часть сосуда. Структура орнамента – концентрическая.

В орнаментике малышевской и кондонской культур также имеются сходные черты с керам и кой «серг е е в ского» типа (рис. 2). Ведущим принципом декорирования выступает негативный рельеф, для нанесения которого применялось штампование и накалывание. Зафиксированы техникодекоративные элементы: дугообразные, овальные, треугольные, квадратные, прямоугольные, ромбовидные оттиски, отпечатки гребенчатого штампа; валики прямые и волнистые. Типичны орнаментальные мотивы в виде линий

Рис. 1. Образцы орнамента на керамике мариинской культуры Нижнего Приамурья ( 1 ), «сергеевской» группы памятников ( 2 ) и руднинской культуры ( 3 ) Приморья: 1 – пос. на о-ве Сучу; 2 – Осиновка (по: [Батаршев, Морева, Попов, 2003]); 3 – пос. Чертовы ворота (по: [Неолит юга Дальнего Востока, 1991]).

Рис. 2. Образцы орнамента на керамике малышевской ( 1, 4 ) и кондонской ( 2, 5 ) культур Нижнего Приамурья, «сергеевской» группы памятников Приморья ( 3, 6 ): 1, 4 – пос. Малышево-1; 2, 5 – Осиновка (по : [Батаршев, Морева, Попов, 2003]); 3, 6 – пос. Кондон-Почта.

(прямая, волнистая), сетки. Композиции бордюрного типа р азмещены в верхней части орнаментальной зоны. Структура орнамента – концентрическая и сетчато-концентрическая.

В орнаменте сосудов малышевской культуры прослежены признаки сходства и отличия с материалами бойсманской культуры (рис. 3). Для малышевской керамики характерно два принципа декорирования сосудов – рельефный и плоскостной; в бойсманской выявлен только рельеф. В гончарстве об е их культур ведущим способом декорирования является штампование. Как в приамурских, так и в приморских материалах есть образцы, украшенные вдавлениями «гребенки» с количеством «зубцов» от двух до семи-восьми,

Рис. 3. Образцы орнамента на керамике малышевской культуры Нижнего Приамурья ( 1, 3 ) и бойсманской культуры Приморья ( 2, 4 ): 1 – пос. на о-ве Сучу; 2 – пос. Бойсмана-2 (по: [Попов, Чикишева, Шпакова, 1997]); 3 – пос. Гася; 4 – пос. Бойс-мана-2 (по: [Морева, Попов, 2003]).

хотя для малышевского орнамента более типичны оттиски дву-, трех- и четырехзубчатого штампа. Различаются также форма и размеры оттисков. В обоих комплексах использовались оттиски «отступающей» лопаточки различной формы. Характерные для керамики бойсманской культуры орнаментальные мотивы находят аналогии в декоре малышевской культуры: прямая, дугообразная и волнистая линии, треугольник, ромб, шеврон, спираль. Однако в орнаменте бойсманцев отсутствуют сложные криволинейные геометрические мотивы: зигзаг, меандр, а также «личины». Структура орнаментальных композиций преимущественно концентрическая; есть немногочисленные образцы с сетчато-концентрическим строе н ием. С х о д ны типы построения – бордюр, бордюр + сетка. Зо н ы размещения декор а : от украшения только венчика и приустьевой части до всей внешней поверхности сосуда за исключением дна.

В материалах ряда малышевских местонахождений представлены изделия с характерным приемом оформления внешнего бортика венчика и низа горловины волнистыми линиями из составленных в шахматном порядке треугольных, реже дугообразных оттисков. По техническим и декоративным признакам этот прием сходен с так называемым волнистым ложным валиком на бойсманской керамике.

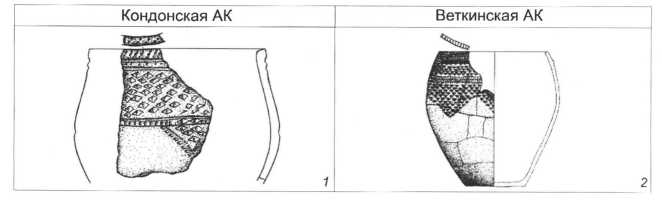

В орнаменте сосудов кондонской культуры зафиксированы признаки сходства и отличия с керамикой руднинской культуры (рис 4). Так, рельефный принцип декорирования поверхности сосудов является единственным. В приморском орнаменте, как и в приамурском, ведущую роль играют такие технико-декоративные элементы, как оттиски треугольные, ромбовидные и гребенчатого штампа, но оттиски «гребенки» представлены значительно меньше. Черты сходства проявляются также в орнаментальных мотивах: для обоих комплексов характерны прямая горизонтальная линия и сетка. Композиция декора различна. В кондонской культуре есть материалы с концентрической, сетчато-концентрической, радиально-концентрической и сетчато-радиально-концентрической структурой, в руднинской – концентрической и сетчато-концентрической структурой. Тип пространственного построения приамурского орнамента – бордюр, бордюр + сетка, бордюр + сетка + + розетка, приморского – бордюр, бордюр + сетка. В кондонской керамике декор нередко охватывает все орнаментальные зоны, включая верхнюю по-

Рис. 4. Образцы орнамента на керамике кондонской культуры Нижнего Приамурья ( 1, 3 ) и руднинской ( 2, 4 ) культуры Приморья: 1, 3 – пос. Кондон-Почта; 2, 4 – пос. Чертовы Ворота (по: [Неолит юга Дальнего Востока, 1991]).

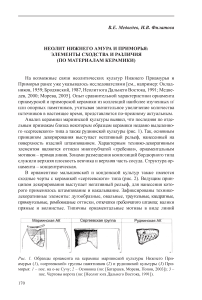

Рис. 5. Образцы орнамента на керамике кондонской культуры Нижнего Приамурья ( 1 ) и веткинской культуры Приморья ( 2 ): 1 – пос Кондон-Почта, 2 – пос. Ветка-2 (по: [Попов, Морева, Батаршев и др., 2005]).

верхность венчика и придонную часть сосуда, в керамике из пещерного памятника – располагается узкой полосой по верхней плоскости и ниже кромки венчика.

Часть материалов кондонской культуры обнаруживает сходство с керамикой веткинского типа (рис. 5). Так, для гончарства обеих культур рельефный принцип декорирования поверхности сосудов – единственный. И в приамурских, и приморских образцах ведущим принципом декорирования выступает негативный рельеф, для нанесения которого применялось штампование. Различие проявляется в том, что в веткинс-ких материалах он часто сопровождается позитивным рельефом, выполненным в технике налепа, что характерно, если говорить о приамурских материалах, для малышевской, а не кондонской керамики. Технико-декоративные элементы представлены оттисками овальными, квадратными, прямоугольными и ромбовидными, гребенчатого штампа; валиками прямыми и волнистыми. Из орнаментальных мотивов характерны линия прямая, сетка, треугольник. Отметим наличие в керамике обеих культур характерного орнамента: треугольные (веткинские), ромбовидные (кон-донские) оттиски, сгруппированные в треугольники с направленными вниз вершинами. Композиции сетчато-концентрические, типа бордюр + сетка. Зоны размещения орнамента на керамике в обеих культурах в принципе совпадают.

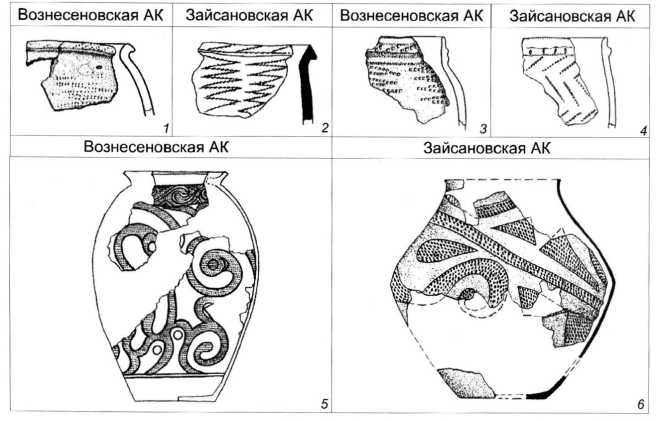

Сопоставление орнаментальных комплексов групп зайсановской культуры Приморья с материалами вознесеновской культуры Нижнего Приамурья обнаруживает ряд сходных и отличных признаков (рис. 6). Так, в материалах нижнеамурской керамики зафиксирован как рельефный, так и плоскостной орнамент; для орнаментальных комплексов приморских памятников рельефный принцип декорирования поверхности сосудов является единственным. Негативный рельеф нижнеамурской керамики, как и в приморских материалах, получали, применяя техники протаскивания, прочесывания, накалывания. Специфичным для орнамента вознесеновской культуры Нижнего Приамурья технико-декоративным элементом, представленным в

Рис. 6. Образцы орнамента на керамике вознесеновской культуры Нижнего Приамурья ( 1, 3, 5 ) и зайсановской культуры (приханкайской ( 2 ) , вознесеновской ( 4 ) , зайсановской ( 12 ) групп) Приморья: 1 - пос. Малышево-2; 2 - пос. Глазовка-городище (по: [Яншина,2003]); 3 – пос. Вознесенское; 4, 6 – пос. Олений (по: [Бродянский, 1989]);

5 - пос. Кондон-Почта (по: [Окладников, 1984]).

приморских материалах только в орнаменте вознесеновской группы памятников, являются оттиски зубчатого колесика. Позитивный рельеф в орнаментальных комплексах нижнеамурских и приморских памятников выполнен валиками, контур которых, однако, различен. Для приамурской керамики характерны валики с круглым, прямоугольным, треугольным в сечении контуром, для приморской – с треугольным. В наборе орнаментальных мотивов собственно зайсановской группы присутствуют вертикальный зигзаг, меандр, спираль; для керамики приморских памятников приханкайской и вознесеновской групп характерен вертикальный зигзаг. В орнаментике вознесеновской культуры Нижнего Амура мотивы вертикального зигзага, спирали и меандра характерны для средней группы, мотив вертикального зигзага – для ранней и поздней групп сосудов. Отметим единичные образцы приморской керамики с орнаментом, сходным с мотивом личин, а также с рельефными антропоморфными изображениями. Композиция декора приамурских и приморских материалов, в целом, совпадает. По структуре орнамент, преимущественно, концентрический. Зоны размещения декора – венчик, плечики и тулово сосудов – сходны. Основной тип пространственного построения – бордюр + сетка.

Итак, черты сходства, выявленные в результате сравнительного анализа орнаментальных комплексов нижнеамурских и приморских неолитических культур, проявляются на всех уровнях структуры орнамента в широком хронологическом и территориальном диапазоне. Несомненно, 174

некоторые из выделенных признаков следует рассматривать как культурно-стадиальные, т.е. как характерные для орнаментики дальневосточной неолитической керамики в целом. К таковым следует отнести: 1) рельеф (по преимуществу, негативный) как ведущий принцип декорирования поверхности сосудов и штампование как доминирующую технику его нанесения; 2) оттиски гребенчатого штампа как ведущий технико-декоративный элемент; 3) концентрическую (по преимуществу) структуру орнамента и бордюр как принцип пространственного строения. Прочие признаки, и в первую очередь, плоскостной декор в технике окрашивания, орнаментальные мотивы во всем их разнообразии, вероятно, являются культурными.

Наличие сходных черт можно объяснить предполагаемыми миграционными процессами, происходившими на разных этапах существования рассматриваемых неолитических культур. Первая контактная зона – югозападная часть Нижнего Приамурья – по-видимому, являлась местом встречи носителей малышевской культуры и культурной традиции «сергеевского типа», бойсманской культуры; кондонской и руднинской, вознесеновской и зайсановской культур. Вторая контактная зона – северо-восточная часть Нижнего Приамурья – могла служить местом соприкосновения малышевской и бойсманской, вознесеновской и зайсановской культур.