Неолитические памятники Тайваня: культура дабэнькэн

Автор: Азаренко Юлия Анатольевна, Лаптев Сергей Валерианович, Комиссаров Сергей Александрович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Китая

Статья в выпуске: 4 т.15, 2016 года.

Бесплатный доступ

Дается краткий обзор итогов в изучении памятников эпохи неолита на Тайване. Верную периодизацию древней истории острова позволяет установить, на наш взгляд, прямое ее сопоставление с аналогичными периодами, выделенными для Северной и Центральной Азии. В отличие от распространенной в зарубежной литературе периодизации, в которой неолит острова разделяется на ранний, средний и поздний, авторы ограничивают собственно неолитическую эпоху культурой Дабэнькэн. Следующие за ней культуры так называемого среднего и позднего неолита по хронологии, принятой в изучении более северных археологических памятников на территории Азиатского континента, относятся к эпохе палеометалла. В статье проведено сопоставление археологических и этнографических (этнолингвистических) данных. Такой анализ культуры Дабэнькэн (возводимой Чжан Гуанчжи в ранг «предцивилизации») имеет важное значение не только для реконструкции далекого прошлого острова и его связей с материковым Китаем, но и для всемирной истории, поскольку древние обитатели Тайваня были вероятными предками обширной общности народов австронезийской языковой семьи. За последнее время представления об этой культуре значительно обогатились за счет находок на памятниках Наньгуаньли и Наньгуаньлидун в уезде Тайнань. Там обнаружены самые древние для острова свидетельства о возделывании риса и чумизы и доместикации собаки, изделия из раковин, керамика с росписью, орудия и украшения из камня, источники которого находятся на восточном побережье и о-вах Пэнху, а также изучены около 100 погребений с сопроводительным инвентарем. Некоторые культурные характеристики, возникающие на поздних этапах Дабэнькэн и закрепленные в последующих культурах (скорченные погребения, в том числе в каменных ящиках, мегалиты), позволяют говорить о древних кросскультурных связях, соединявших Северную, Восточную и Юго-Восточную Азию.

Неолит восточной азии, древняя история тайваня, культура дабэнькэн, австронезийские миграции, кросскультурные связи

Короткий адрес: https://sciup.org/147219567

IDR: 147219567 | УДК: 903'13_529

Текст научной статьи Неолитические памятники Тайваня: культура дабэнькэн

До середины ХХ в. изучение древних культур на Тайване вели японские специалисты, среди которых было немало крупных ученых (например, Тории Рюдзо). Однако они постепенно покинули остров после 1945 г., а прибывшие с материка китайские археологи главным обра-

⃰ Исследование проведено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-28-00045).

Азаренко Ю. А., Лаптев С. В., Комиссаров С. А. Неолитические памятники Тайваня: культура Дабэнькэн // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2016. Т. 15, № 4: Востоковедение. С. 22–32.

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2016. Том 15, № 4: Востоковедение © Ю. А. Азаренко, С. В. Лаптев, С. А. Комиссаров, 2016

зом сосредоточили свое внимание на привезенных из Китая коллекциях. Интенсивные раскопки на Тайване начались в 1960-х гг. в рамках плана изучения природы и истории, который представил Чжан Гуанчжи, получив финансовую поддержку правительства Тайваня, фондов и университетов США. Укрепились связи с научными центрами США, в том числе с Гарвардским и Йельским университетами, активно участвовавших в подготовке новых кадров, тогда как контакты с Японией, а также с КНР до последних десятилетий оставались незначительными. Постепенно сформировалась собственная школа археологов в составе Сун Вэньсюня 宋文薰 , Хуан Шицяна 黄士强 , Цзана Чжэньхуа 藏振华 , Лянь Чжаомэй 連照 美 , Лю Ичана 劉 益昌 и др. Организационно раскопки и изучение полученных материалов на Тайване ведутся силами Института истории и филологии Академии наук Синика и факультета археологии и антропологии (ныне факультет антропологии) Тайваньского государственного университета, а также сотрудниками создаваемых археологических музеев 1.

Периодизация, разработанная тайваньскими археологами и принятая многими их коллегами, в том числе западными, имеет своей особенностью выделение затяжного периода неолита и отсутствие эпохи бронзы. Считается, что относительная изолированность островных культур обусловила их консервативный характер, отсюда вытекают очень завышенные даты для местного неолита, особенно для его среднего и позднего этапа, которые на материке соответствуют бронзовому и раннему железному векам. Однако, судя по ряду признаков, и на Тайване переход к эпохе металла состоялся примерно в сравнимые сроки, а концепция «безразмерного» неолита, уходящего за 10 тыс. лет до н. э. и завершающегося лишь около рубежа эр, отражает инертность не самих культур, а посвященной им историографии. Поэтому, следуя общепринятой периодизации, характеристику неолитического периода мы ограничили культурой Дабэнькэн 大坌坑文化 . В частности, мы выносим за пределы неолита такие культуры, как Мегалитическая , Юаньшань и Фэнбитоу (см.: [Кучера, 1981. C. 21–22]) и некоторые другие находки «среднего» и «позднего» неолита 2.

Изучение Дабэнькэн началось в ходе развертывания масштабных полевых работ под руководством Чжан Гуанчжи. Многие годы он оставался ключевой фигурой тайваньской археологии, и его взгляды, прежде всего, теория «луншаноидной экспансии» – развития неолита путем культурной диффузии с севера на юг, определяли основные концепции для реконструкции далекого прошлого (см.: [Chang Kwang-chih, 1970; 1977]).

Выделенные тайваньскими исследователями культуры Чанбинь 長濱文化 (на восточном побережье и южной оконечности) и Вансин 網形文化 (на северо-западном побережье) относятся к периоду не позднее 6 000–4 000 лет до н. э. и типологически сходны с культурами хо-абиньского круга, распространявшимися с Индокитайского п-ова на обширные пространства островного мира от Южных морей до Японии 3. Неолитическая культура Дабэнькэн появилась на Тайване около 6 500 л. н. и какой-то период сосуществовала с Чанбинь ; впрочем, схожих черт между ними не прослеживается [Цзан Чжэньхуа, 1999. С. 106].

Территориально Дабэнькэн включала как побережье Тайваня (северное, восточное и юго-западное), так и архипелаг Пэнху (памятники Гое 菓葉, Лиюйшань鯉魚山); выделяется несколько локально-хронологических культурных типов. Наиболее представительными считаются эпонимный памятник Дабэнькэн (г. Синьбэй) и Фэнбитоу 鳳鼻頭 (уезд Гаосюн), раскопанные, соответственно, в 1962–1964 и 1965 гг., и Наньгуаньли 南關里 в составе комплекса археологических памятников Нанькэ – Южного научно-технического парка (уезд Тайнань), изученный в начале 2000-х гг. Многие неолитические находки из Нанькэ (Наньгуаньли и Наньгуаньлидун) представлены в экспозиции недавно образованного филиала Национального музея доистории Тайваня в г. Тайнань.

Культура Дабэнькэн названа Чжан Гуанчжи (которому она обязана своим наименованием) замыкающей в ряду культур-предцивилизаций на территории Китая в V тыс. до н. э., наряду с Яншао , Давэнькоу , Синьлэ и Хэмуду . Общая продолжительность Дабэнькэн обычно определяется примерно в 2 000 лет. Подробно вопрос о датировке рассмотрен в монографии Чжана Чунгэня [2005. C. 71–74]. Две ранние даты по радиоуглероду были впервые получены для памятника Бацзяцунь (4 209–3 844 и 3 497–3 238 гг. до н. э., с калибровкой); найденные там артефакты представляются более «прогрессивными» в сравнении с дабэнькэнскими, в связи с чем возникновение памятника Дабэнькэн относят к более раннему времени (до 4 500 г. до н. э.). Эта гипотеза подтверждается сравнительно недавно полученными датами для стоянки Синью-ань, которые соответствуют (также с учетом калибровки) периоду 4 500–4 000 гг. до н. э. Нельзя исключить и несколько более ранние даты для начального этапа (до 7 000 л. н.), как считают многие тайваньские археологи. Однако нет никаких оснований для того, чтобы отнести возникновение культуры к периоду между 30 и 10 тыс. л. н., как это делал Чжан Гуанчжи. Что же касается обозначения верхнего рубежа, то тут ситуация не столь дискуссионна. Обычно указывают даты 4 600–4 500 (4 200) л. н., что в целом соответствует большинству радиоуглеродных дат, полученных для позднего этапа культуры.

В качестве возможного истока тайваньского неолита называют приморские культуры Южного Китая – такие как Кэцютоу на территории пров. Фуцзянь и Давань на побережье Гуандуна и, особенно, в Гонконге. В числе их характеристик можно выделить керамику с широкими оттисками корда, шлифованные каменные тесла колотушки для выбивания луба, украшения из акульих зубов и некоторые другие культурные элементы, получившие развитие в культуре Дабэнькэн . Заселение острова не было единым актом, первые поселенцы еще не обладали земледельческими навыками и добывали пропитание за счет интенсивного использования даров моря. Возможно, именно с этими ранними миграциями связаны памятники типа раковинных куч на островах Цзиньмэнь и Мацзу в Тайваньском проливе, соединяемые ныне в культуру Фу-годунь с вероятной датой 6 000–4 000 лет до н. э. По мере распространения земледелия в пределах Линнаня эти навыки проникают и на Тайвань с очередной группой (или даже волной) переселенцев [Hung Hsiao-chun, Carson, 2014. P. 1121–1122].

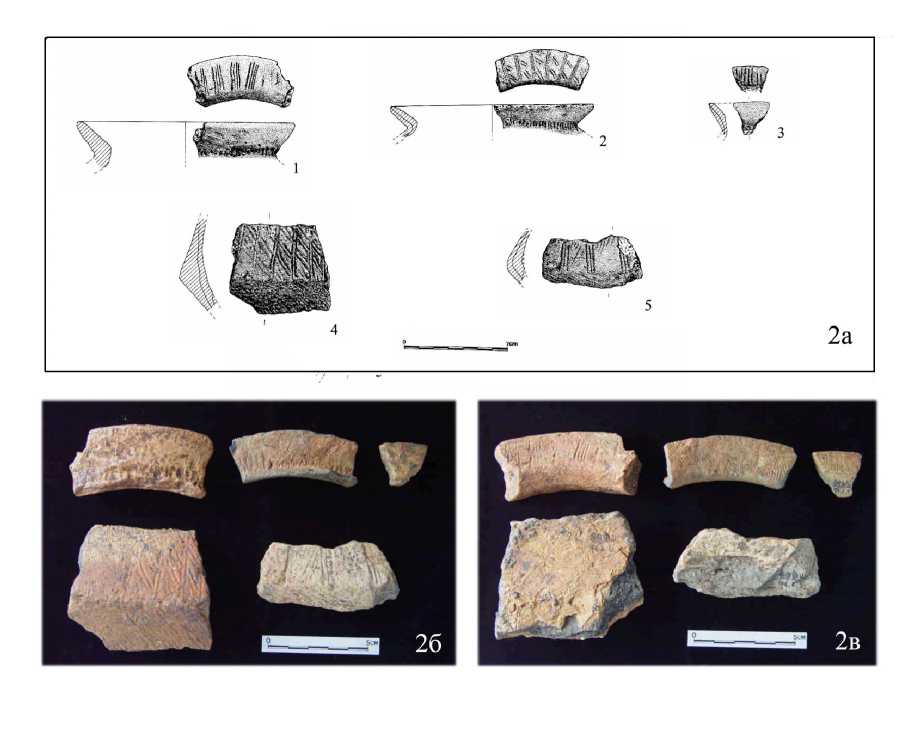

Главное новшество культуры Дабэнькэн уже на самых ранних этапах ее существования – изготовление керамики, хотя и очень примитивной: толстостенной, с низкой температурой обжига (рис. 1–3, а–в ). Раскопаны преимущественно небольшие фрагменты, позволившие реконструировать такие формы, как горшки и миски, обычно круглодонные, иногда на невысоком поддоне. Крупные поддоны могли иметь отверстия в месте соединения с днищем. Наиболее распространенные – горшки, с широким круглым туловом и сравнительно небольшим устьем (14–18 см), невысоким слабо отогнутым вовне венчиком. У ряда сосудов вокруг венчика проходит выступ-ободок [Чжан Гуанчжи, 1994. С. 314]4. Выявлены варианты мисок с парами ручек: с плоскими, расположенными параллельно плоскости устья, и с округлыми ручками-на-лепами. Кроме того, найдены крышки для сосудов.

Более 20 целых горшков найдены в Наньгуаньли. Венчик и верхняя часть могли украшаться орнаментом из волн, зигзагов или сочетаний прямых и дугообразных линий, двух и более параллельных линий (прочерченных или наносимых гребенкой). Тулово иногда имело гладкую поверхность, но чаще покрывалось широкими оттисками шнура. В качестве штампа часто использовались раковины – как для оттиска их внешней поверхности, так и для нанесения краем

Рис. 1. Реконструкция форм сосудов культуры Дабэнькэн. Источник: Сайт Тайваньского музея письменных исторических источников при Национальном историческом музее Тайваня [ 國史館臺灣文獻館 ] Historica Taiwan.

Рис. 2. Пример орнаментации керамики (памятник Лиюйшань, о-ва Пэнху): а – фрагменты сосудов, прорисовка; б – вид с внешней стороны; в – вид с внутренней стороны. Источник: [Го Суцю и др., 2012. С. 57]

Рис. 3. Находки на памятнике Наньгуаньлидун: а – типичный горшок, орнаментированный оттисками шнура; б – чаша на поддоне с прорезями; в – крышка сосуда, орнаментированная оттисками раковины; г – тесло с плечиками; д – резак (жатвенный нож) из раковины; е – обугленные зерна риса; ж – обугленные зерна чумизы. Рисунки даны не в масштабе. Источник: Цзан Чжэньхуа. Цун каогу кань Тайвань // Тайвань юэкань [ 臧振華 . 從考古學看臺灣 // 臺 灣月刊雙月電子報 ]. Тайвань в свете археологии // Тайвань юэкань (эл. журнал). 2007. Окт.

створок зубчатого орнамента [Чжунго каогусюэ…, 2010. С. 505]. Обычно орнаментировались те части посуды, которые видны при взгляде на утварь сверху вниз (плечики, устье с внешней и внутренней сторон, внутренние поверхности у расширяющихся кверху сосудов), а скрытая от взгляда нижняя часть оставалась без орнамента [Чжао Цзиньюн, 1999. С. 10, 14].

Поверхность сосудов нередко покрывалась красным ангобом, но количество расписной керамики незначительно. Роспись красной или темно-коричневой краской в форме толстых параллельных полос и пятен часто сочеталась с шнуровым орнаментом, располагаясь на внутренних и внешних поверхностях горла сосудов и поддонов, а также на верхней части ту-лова [Го Суцю и др., 2012. С. 44]. Шнуровые оттиски на керамике возникли, прежде всего, как следы технологического процесса. При помощи корда уплотнялась поверхность сосудов перед обжигом. Кроме того, шероховатая поверхность способствовала более прочному удержанию сосудов руками. После завершения производственной обработки поверхности ее могли дополнительно украсить. Это подтверждают найденные образцы с гребенчатым орнаментом, нанесенным по краю устья и на плечики горшков поверх заглаженных шнуровых штампов [Чжу Чжэнъи, 2012. С. 57; Чжан Чунгэнь, 2005. С. 75–76].

Орудия делали из кости, раковин и камня. Большую часть каменного инвентаря представляют изготовленные оббивкой прямоугольные четырехгранные топоры, характерные для широкого круга культур как материковой, так и островной Юго-Восточной Азии; также находят шлифованные тесла с плечиками (рис. 3, г) и без, наконечники стрел (треугольные с отверстиями и иволистные), мотыги, грузила, иглы, ножи и скребки. Анализ показал, что сырье для орудий не всегда добывалось на месте, а могло доставляться издалека. Так, на памятниках Дабэнь-кэн в юго-западной части Тайваня в большом количестве обнаружены топоры, мотыги, тесла и долота из оливинового базальта с островов Пэнху; а также мотыги, тесла, наконечники стрел и украшения из «арбузного камня» (турмалина) и так называемого мягкого нефрита, месторождения которых находятся на восточном побережье в Фэнтянь близ Хуалянь; эта тенденция закрепилась и продолжилась на следующих этапах развития: «среднего» и «позднего» неолита [Чжу Чжэнъи, 2012. С. 58; Hung Hsiao-chun, 2004]. Не исключено, что последняя категория изделий из специально подобранных красивых камней имела ритуальное предназначение. Бытовые украшения делали преимущественно из раковин (в Наньгуаньли раскопаны изделия из раковин в форме колец с разъемом «цзюэ», бусин, браслетов), а также костей животных (зуб акулы с просверленным отверстием, ожерелье из клыков кабана). Раковины применялись и для изготовления режущих, пилящих, прокалывающих орудий (рис. 3, д).

Найдены каменные колотушки для изготовления тапы (материи из луба), а также керамические пряслица, однако сохранившихся остатков какой-либо одежды не обнаружено [Там же]. Возможно, именно из луба плелись веревки (толщина колеблется в пределах 0,5–1 см), использовавшиеся для обработки сосудов и изготовления сетей [Чжан Чунгэнь, 2005. С. 77]. Технология изготовления нетканого материала для одежды развивалась на Тайване на протяжении многих тысячелетий, вплоть до этнографического времени [Дэн Цун, 1999].

В этот период уже известно земледелие, однако оно играло вспомогательную роль 5, основными занятиями оставались охота, рыболовство и собирательство. Вероятно, выращивались таро и ямс (хотя прямых доказательств пока нет), а обнаруженные в Нанькэ окаменелые зерна риса в количестве более 10 тыс. датированы возрастом в 5 000 лет; там же найдены карбонизированные зерна чумизы6 (рис. 3, д , е ). Речь при этом идет о позднем этапе Дабэнькэн , даты по которому вполне укладываются в период 2 700–2 200 гг. до н. э.; на более ранних памятниках той же культуры остатков доместицированных растений не обнаружено [Zhang Chi, Hung Hsiao-chun, 2010. P. 16, 19]. Не очень понятно в этой связи сообщение об обнаружении фитолитов недоместицированного риса в составе керамического теста около десятка черепков дабэнькэнских сосудов. Небольшое количество материала оставляет большое пространство для объяснений этого феномена, носившего, скорее всего, случайный характер. Наиболее раннее для Тайваня свидетельство о приручении собаки получено в Наньгуаньли. Кости этих животных обнаружены как в зольниках, что свидетельствует, вероятно, об употреблении их мяса в пищу, так и в специальных захоронениях, предполагающих определенную роль собак в культовой практике. Развитость морского промысла показывают находки костей глубоководных акул в Нанькэ7, хотя большую часть множественных остатков морепродуктов составляют те виды, которые были доступны для прибрежного рыболовства и морского собирательства.

Носители культуры Дабэнькэн селились небольшими группами на холмах, в основном по побережью и в долинах рек, и практически никогда – в горной местности. Отмечается их постепенный переход к оседлому или полуоседлому образу жизни. Само поселение Дабэнькэн продолжало существовать на протяжении всего периода неолита и раннего металла, не только не меняя место, но и постепенно расширяясь; постоянным было и поселение Наньгуаньли.

Захоронения, известные для позднего этапа Дабэнькэн, демонстрируют распространение обычая выбивания зубов при инициации (без различия пола), а также разнообразные способы погребений: сидя на корточках, на спине с вытянутыми конечностями, на боку с согнутыми конечностями; одиночные и совместные (мужчин и женщин), помещенные в земляных ямах, в деревянных гробах и в каменных ящиках. Имеются случаи захоронений без голов и умерших от ранения стрелами. При этом на раннем этапе обнаружены произвольно брошенные останки людей в кухонных кучах и зольниках [Чжан Чунгэнь, 2005. С. 78–81; Чжу Чжэнъи, 2012. С. 58].

Обычаи удаления зубов, захоронения в каменных ящиках и в положении на корточках, выращивание риса наряду с чумизой характерны для прибрежных неолитических культур Китая. Каменный и костяной инвентарь культуры Дабэнькэн не обнаруживает преемственности с докерамическими культурами на острове, поэтому можно предположить ее приход извне. Шнуровой (веревочный) орнамент на керамике подобен орнаментации неолитических сосудов, найденных на побережье Фуцзяни и Гуандуна. Еще важнее для установления связи Дабэнькэн с континентальной частью Китая является декорирование с помощью раковин 8. Прослеживается некоторое сходство и с сосудами начального и раннего Дзёмона (9 200–5 300 и 5 300–3 600 гг. до н. э. соответственно) [Го Суцю, 2000]. Пока нет сведений по керамике данного периода с о-вов Сакисима, наиболее близких к Тайваню, но влияние со стороны японских культур исключить нельзя как по особенностям орнамента, так и на основе сходства орудий и керамики в следующий период [Chang Kwang-chih (et al.), 1969]. В свою очередь, считается, что Дабэнькэн – «предковая» культура для аборигенных народов острова, а возможно, и австронезийских народов в целом, и от нее ведут происхождение последующие местные культуры – Нюматоу , Нючоуцзы , « Культура красной керамики с узким шнуровым орнаментом » 9 – на восточном побережье. Носители этой традиции постепенно осваивают Филиппины и, тем самым, дают начало южному маршруту миграции австронезийских народов, с постепенным освоением островной части Юго-Восточной Азии.

Список литературы Неолитические памятники Тайваня: культура дабэнькэн

- Азаренко Ю. А. Организация археологической науки на Тайване после 1945 г.//Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2005. Т. 4, вып. 3: Востоковедение. С. 64-68.

- Азаренко Ю. А. Освоение Тайваня австронезийцами (по археологическим материалам)//Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2006. Т. 5, вып. 4: Востоковедение. С. 9-19.

- Азаренко Ю. А., Комиссаров С. А. О значении тайваньских мегалитов//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: Материалы Итог. сессии ИАЭТ СО РАН 2012 г. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. Т. 18. С. 152-155.

- Комиссаров С. А., Азаренко Ю. А. Нефритовые изделия Тайваня (в контексте связей древних культур Восточной и Юго-Восточной Азии)//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: Материалы Годовой сессии ИАЭТ СО РАН 2003 г., посвящ. 95-летию со дня рождения акад. А. П. Окладникова. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. Т. 9, ч. 1. С. 368-372.

- Кучера С. Древнейшая и древняя история Китая: Древнекаменный век. М.: Вост. лит. РАН, 1996. 432 с.

- Кучера С. Ранняя история Тайваня в свете новых археологических открытий//Двенадцатая науч. конф. «Общество и государство в Китае»: Тез. и докл. М.: Наука, 1981. С. 17-27.

- Chang Kwang-chih (with the collaboration of Lin Ch'ao-ch'i, Stuiver Minze, Tu Hsin-yüan, Tsukada Matsuo, Richard J. Pearson, and Hsü Tse-min). Fengpitou, Tapenkeng, and The Prehistory of Taiwan. New Haven: Department of Anthropology, Yale University, 1969. xviii, 279 p. + 107 pl. (Yale University publications in archaeology, No. 73).

- Chang Kwang-chih. Prehistoric Archaeology of Taiwan//Asian Perspectives (Manoa). 1970. Vol. 13. P. 59-77.

- Chang Kwang-chih. A New Prehistoric Ceramic Style in the Southeastern Coastal Area of China//Asian Perspectives (Manoa). 1977. Vol. 20, № 2. P. 179-182.

- Flavel A. Sa Huyinh-Kalanay: Analysis of the Prehistoric Decorated Earthenware of South Sulawesi in an Island Southeast Asian Context//Archaeology and Culture in Southeast Asia: Unraveling the Nusantao. Quezon City: The University of the Philippines Press, 2006. P. 193-237.

- Hung Hsiao-chun. A sourcing study of Taiwan stone adzes//Indo-Pacific Prehistory Association Bulletin. 2004. Iss. 24. P. 57-70. (Taipei Papers. Vol. 2).

- Hung Hsiao-chun, Carson M. T. Foragers, fishers and farmers: origins of the Taiwanese Neolithic//Antiquity. 2014. Vol. 88, iss. 342. P. 1115-1131.

- Zhang Chi, Hung Hsiao-chun. The emergence of agriculture in southern China//Antiquity. 2010. Vol. 84, iss. 323. P. 11-25.

- Го Суцю. Тайван-но дзё:сэкимон доки-ни цуйтэ // То:нан Адзиа ко:когаку [郭素秋.台湾の縄蓆文土器について // 東南アジア考古学]. О керамике со шнуровым орнаментом на Тайване // Археология Юго-Восточной Азии. 2000. Вып. 20. С. 17-47.

- Го Суцю, Лю Ичан, Дай Жуйчунь. Тайвань юй Пэнху дицюй дэ Дабэнькэн вэньхуа // Цзиньмэнь иминь шиин юй цяньи дяоча яньцзю (шицянь ци): Нэйчжэнбу инцзяньшу Цзиньмэнь гоцзя гунъюань гуаньличу вэйто яньцзю баогао [台灣與澎湖地區的大坌坑文化 // 郭素秋、劉益昌、戴瑞春。金門移民適應與遷移調查研究(史前期):内政部營建署金門國家公園管理處委託研究報告]. Культура Дабэнькэн в районе Тайваня и Пэнху // Исследование адаптации и переселений мигрантов на о-вах Цзиньмэнь (доисторический период): Науч. докл. по поручению Управления нац. парка Цзиньмэнь, отдел строительства Мин-ва внутр. дел. 2012. С. 43-74. URL: http://ebooks.lib.ntu.edu.tw/1_file/kinmen/5/04%E7%AC%AC4-6%E7%AB%A0. pdf (дата обращения 19.01.2016).

- Дэн Цун (Тан Чун). Тайвань дицюй шупибу шипай чутань . Предварительное изучение каменных колотушек для тапы в Тайваньском регионе//Дуннань вэньхуа (Нанкин). 1999. № 5. С. 6-13.

- Като: Симпэй. Чанбинь вэньхуа дэ жогань вэньти . Некоторые вопросы культуры Чанбинь/Пер. Тан Чуна//Жэньлэйсюэ сюэбао. 1990. Т. 9, вып. 1. С. 16-19.

- Като: Симпэй. Минь Юэ Тай диюй шицянь вэньхуа цзяолюдэ вэньти. Вопросы связей между доисторическими культурами района Фуцзяни, Гуандуна и Тайваня//Дуннань каогу яньцзю (Сямэнь). 2003. Вып. 3. С. 277-283.

- Цзан Чжэньхуа. Тайвань каогудэ фасянь юй яньцзю. Археологические находки и исследования на Тайване//Дуннань каогу яньцзю (Сямэнь). 1999. Вып. 2. С. 101-116.

- Чжан Гуанчжи. Чжунго Дуннань хайань каогу юй наньдаоцзу циюань вэньти // Нань Чжунго цзи линьцзинь дицюй гу вэньхуа яньцзю [張光直。中國東南海岸考古與南島語族起源問題 // 南中國及鄰近地區古文化研究]. Археология юго-восточного побережья Китая и проблема происхождения австронезийцев // Исследования древних культур Южного Китая и соседних территорий. Гонконг: Кит. ун-т Гонконга, 1994. С. 311-319.

- Чжан Чунгэнь. Тайвань сыбай нянь цянь ши . История Тайваня за 400 лет до наших дней. Пекин: Цзючжоу чубаньшэ, 2005. 422 с.

- Чжао Цзиньюн. Цун Чжитянь ичжи шицзюэ тань Дабэнькэн вэньхуа цзи ии [趙金勇。從芝田遺址試掘談大坌坑文化及意義 // 中央研究院歷史語言研究所臺灣與東南亞考古學研究室網站]. О культуре Дабэнькэн и ее значении в свете пробных раскопок памятника Чжитянь // Cайт Лаборатории археологии Тайваня и Юго-Восточной Азии Ин-та истории и филологии Академии Синика. 1999. 25 с. URL: http://www.ihp.sinica.edu.tw/ ~cooper/pdf/chihtian_final.pdf (дата обращения 19.02.2016). Чжу Чжэньи. Тайвань цзуйцзаодэ нунфу: айчи хайчаньдэ Тайнань Дабэнькэн вэньхуа жэньмэнь [朱正宜。台灣最早的農夫:愛吃海產的台南大坌坑文化人們 // 樹谷 = Tree Valley]. Первые земледельцы Тайваня - любители даров моря, люди культуры Дабэнькэн из Тайнань // Шу гу. 2012. Вып. 4. С. 56-58 (эл. изд.). URL: http://www.tvf.org.tw/carry_result_ record_detail. php?record_id=130 (дата обращения 19.02.2016). Чжунго каогусюэ: Синьшици шидай цзюань [中国考古学:新石器时代卷 / 任式楠、吴耀利主编]. Китайская археология: Эпоха неолита / Гл. ред. Жэнь Шинань, У Яоли. Пекин: Чжунго шэхуй кэсюэ чубаньшэ, 2010. 850 с.

- Чэнь Чжунъюй. Тайвань каогусюэ дэ хуйгу юй цяньчжань // Чжунго каогусюэ куа шицзи дэ хуйгу юй цяньчжань [陈仲玉。台湾考古学的回顾与前瞻 // 中国考古学跨世纪的回顾与前瞻]. Ретроспектива и перспективы археологической науки Тайваня // Ретроспектива и перспективы китайской археологической науки на рубеже веков. Пекин: Кэсюэ чубаньшэ, 2000. С. 83-91.